Женское лицо войны в прозе современных британских писательниц

Автор: Сидорова О.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Литература в контексте культуры

Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Вклад женщин Великобритании в победу во Второй мировой войне был очень заметным: незамужние женщины до 30 лет были мобилизованы для службы во вспомогательные военные части, для работы на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Во время Блица - периода интенсивных бомбежек Лондона и других городов в 1940-1941 гг. - женщины работали в дружинах по разбору завалов, на скорой помощи, в госпиталях. Описания разбомбленного, горящего города встречаются в прозе писателей - свидетелей военных событий (Г. Грин, Э. Боуэн и др.). Война изменила социальную и бытовую жизнь женщин Великобритании. Жизнь женщин военного Лондона описана в романе М. Спарк «Девушки со скромными средствами» (1963), но в последующие годы тема уходит из литературы. Возвращение британской литературы к национальной истории произошло в конце ХХ в. В литературе XXI в. роль женщин в войне отражена в романах женщин-писательниц: «Ночной дозор» С. Уотерс, «Жизнь после жизни» К. Аткинсон, «Найти Элизабет» Э. Хили, «Хранительница тайн» К. Мортон и др., которые, как показано в статье, одновременно опираются на мемуары свидетелей военного времени и на литературную традицию. Каждая из них описывает героическую борьбу женщин во время Блица, не оставляя в стороне ежедневную, бытовую сторону их существования; быт в анализируемых произведениях приобретает идеалогизированное значение. Общность проблематики, тематики и схожесть точек зрения не противоречат тому факту, что каждый из авторов использует индивидуальные поэтологические, эстетические подходы и приемы: обратная композиция в романе С. Уотерс, герои которого маргинальны с точки зрения существовавшей морали; сложная постмодернистская игра в романе К. Аткинсон; субъективные игры с памятью в романе Э. Хили; использование моделей популярной литературы К. Мортон. Причудливо сочетаясь в произведениях современной женской прозы, история и память реконструируют важную роль британских женщин в победе в войне.

Вторая мировая война, блиц, память, история, роль женщин, современный роман, м. спарк, с. уотерс, к. аткинсон

Короткий адрес: https://sciup.org/147241886

IDR: 147241886 | УДК: 821.111 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-2-121-130

Текст научной статьи Женское лицо войны в прозе современных британских писательниц

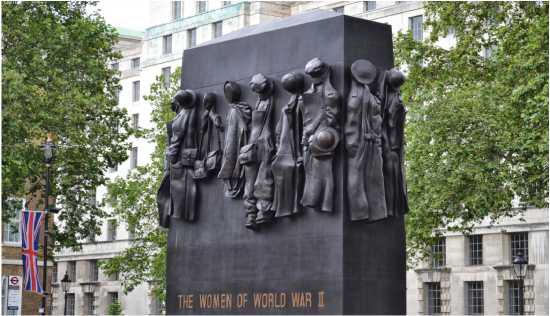

В самом центре Лондона, на улице Уайтхолл, находится памятник женщинам Второй мировой войны (скульптор Джон Миллз). Памятник представляет собой черный прямоугольный параллелепипед с надписью “The Women of World

War II”, сделанной шрифтом, который использовался на продуктовых карточках военных лет. На четырех сторонах монумента изображены семнадцать висящих комплектов одежды, которые, по мысли создателей, надели на себя бри-

танские женщины, заменив ушедших на фронт мужчин: униформы женской сухопутной армии и женщин, служивших в авиации, форма пожарного, полицейского, сварщика, медсестры и др. Идея создания памятника была высказана майором в отставке Д. Робертсоном в 1997 г. и подхвачена широкой общественностью. Куратором проекта по сбору денег и установке монумента стала спикер палаты Общин британского парламента баронесса Б. Бутройд. Деньги были собраны благодаря частным пожертвованиям, участию различных фондов и т. д. Один миллион фунтов пожертвовала лично королева Елизавета II, которая, вместе с Б. Бутройд и ветеранами войны, открыла монумент в июне 2005 г. Обратим внимание: британскому обществу потребовалось шесть десятилетий, чтобы в памятнике увековечить вклад женщин в победу, между тем вклад этот был очень значительным. В декабре 1941 г. незамужние женщины в возрасте от 19 до 30 лет были в обязательном порядке мобилизованы на оборонную службу. В качестве добровольцев к ним присоединились и многие замужние женщины. Памятник в Лондоне служит зримым напоминанием о том, какую роль сыграли британские женщины в победе и как война радикально изменила положение женщины в социальной структуре британского общества: если до войны работающие женщины были заняты лишь на некоторых позициях (домашняя прислуга) и отраслях (образование, работа в офисах и др.), то мобилизация, которая коснулась почти восьми миллионов британских женщин, значительно расширила эту сферу. Женщин призывали на работу в промышленные цеха, в так называемую Земельную армию для работы в сельском хозяйстве, в пожарные команды, госпитали, во вспомогательные военные части и др.

Памятник женщинам Второй мировой войны Monument to the women of World War II

Война оставила глубокий след в национальном сознании каждого народа, но во всех случаях этот опыт уникален и зависим от конкретных исторических обстоятельств. В коллективной памяти британцев, особенно тех, кто не был призван в армию, война – это прежде всего бомбардировки Лондона и других британских городов авиацией гитлеровской Германии начиная с сентября 1940 г. (этот период получил название Блиц). Лондон бомбили 57 ночей подряд. К концу мая 1941 г. более 40 тысяч мирных жителей погибли в результате бомбежек, большое количество жилых домов было разрушено, а тысячи их обитателей остались без крыши над головой. После окончания войны многие английские города лежали в руинах, на их восстановление потребовалось длительное время. Добавим также, что во время войны и вплоть до 1954 г. – дольше, чем в любой другой стране, – в Великобритании действовала карточная система распределения товаров.

Неудивительно, что именно эпизоды, связанные с Блицем, появляются во многих литературных произведениях британских писателей, посвященных войне. Образ города, который бомбят фашисты, образ горящего города встречается во многих произведениях литературы писателей – очевидцев событий войны [см.: Robb 2015] и в современной исторической прозе. Другим популярным мотивом британской прозы о войне стал образ города, лежащего в руинах. Так, роман Г. Грина «Ведомство страха» (1943) открывается следующим описанием Лондона: «В мире шла война – это было заметно по неряшливым пустырям между домами, по сплюснутому камину, прилепившемуся к полуразрушенной стене, по обломкам зеркала и обрывкам зеленых обоев, по звуку сметаемых с мостовой осколков стекла в солнечный полдень, похожему на ленивое шуршание гальки во время прилива. В остальном площадь в Блумсбери <…> выглядела превосходно» [Грин 1983: 267]. Герой романа Г. Грина «Тихий американец» (1955) репортер Фаулер (некоторые его черты отчетливо напоминают автора произведения), дом которого «переехал на восемь тысяч миль» [Грин 2019: 34], во Вьетнам, постоянно вспоминает Лондон времен войны, «остатки площади в Блумсбери» и сигналы воздушной тревоги – спустя десятилетие после окончания войны ни писатель, ни его герой не в состоянии окончательно с ней расстаться.

В своем классическом труде «Современный британский роман» М. Бредбери отмечал, что десятилетие 1940-х гг. было для английской литературы далеко не самым продуктивным периодом, «самым незапоминающимся десятилетием – по ряду причин» [Bradbury 1994: 221]. Тем не менее в 1940–1950-х гг. английские писатели, которые были свидетелями и участниками событий военного времени, описали жизнь и борьбу британцев в произведениях разных жанров. Критик отмечал: «Многие писатели, включая Генри Грина и Грэма Грина, Элизабет Боуэн и В. С. Причетта, даже Оруэлла и И. Во, создавали, в том числе, свои лучшие работы во время войны или сразу после нее. Война и Блиц сделали поднадоевшую Гринландию из романов Г. Грина почти реальной, они же вдохнули новую силу в элегантную, фрагментированную прозу Э. Боуэн» [ibid.]. Те же произведения анализируются в монографии К. Миллер “Literature of the Blitz: Fighting the People’s War” [Miller 2009]. Спустя несколько десятилетий после войны эпизоды с пылающим городом появились также в прозе писателей, которые в детстве пережили бомбардировки Ливерпуля. Так, в романе Б. Бейнбридж (род. 1932 г.) «Грандиозное приключение» (“An Awfully Big Adventure”, 1989) действие происходит в разрушенном городе сразу после войны, а герои произведения в воспоминаниях постоянно возвращаются к драматическим эпизодам военного времени. В каждом романе Дж. Г. Фаррелла (род. 1935 г.), еще одного уроженца Ливерпуля, присутствует яркий эпизод бомбежки какого-нибудь города. В романе «Падение Сингапура» (“The Singapore Grip”, 1978), повествующем о захвате японцами английской колонии в 1942 г., описанию охваченного пожарами города и действий его защитников посвящено несколько глав, а главный герой произведения Флери добровольно вступает в пожарную команду и героически сражается с огнем.

Отдельного упоминания в контексте нашего исследования заслуживает роман Мюриэл Спарк (1918–2006) «Девушки со скромными средствами» (“The Girls of Slender Means”, 1963). В начале 1944 г. М. Спарк вернулась из Австралии в Лондон, где в течение некоторого времени работала в службе внешней разведки. Хотя Блиц был уже позади, война еще не была закончена, и в основу произведения легли наблюдения писательницы за жизнью лондонцев в конце войны и в первые послевоенные месяцы. Облик Лондона и настроение его жителей описываются в первых строках романа: «В далеком 1945 году все достойные люди в Англии были бедными – за небольшим исключением. Улицы городов состояли из наскоро отремонтированных, а то и вовсе не отремонтированных зданий; там, где упали бомбы, высились груды каменных обломков или торчали остовы домов, похожие на гигантские гнилые зубы с высверленными зияющими пустотами. Некоторые изуродованные бомбежкой здания издали напоминали развалины старинных замков, но вблизи видны были обои самых что ни на есть обыкновенных комнат, расположенных одна над другой и выставленных напоказ как на сцене – без передней стены; иногда где-нибудь под потолком пятого-шестого этажа покачивалась над бездной цепочка сливного бачка <…> Сокрушаться при виде всего этого не имело никакого смысла…» [Спарк 1992: 4].

В центре повествования – коллективный образ девушек из «хороших семей», но со «скромными средствами», которые живут в женском пансионе в центре Лондона, их быт, работа, времяпрепровождение, их друзья и поклонники, родственники и коллеги, их планы и мечты. Автор выделяет некоторых героинь внутри группы и описывает их более детально, чем других, но представляется, что М. Спарк интересует прежде всего их общность: все героини находятся в одинаковых социальных и бытовых условиях и обстоятельствах, когда легче выжить сообща – меняться одеждой (на всех жительниц пансиона – одно нарядное платье, которое «занято» почти каждый день), поклонниками, обменивать продуктовые карточки на косметику, придумывать общие виды развлечений и пр. Военный дискурс, который традиционно и небезосновательно представлялся в литературе как преимущественно мужской, рассматривается М. Спарк с иной, женской точки зрения. Ее героини проживают войну так же, как все окружающие их люди: они пережили бомбежки, голод и холод, видели смерть близких; одна из героинь вспоминает, как помогала отцу – сельскому священнику проводить службы в промерзшем храме для голодной паствы. Но даже эти жестокие обстоятельства не лишают их естественной, как считает автор, тяги молодых женщин к традиционным женским ценностям и интересам – к противоположному полу, к нарядам, к собственной внешности. Напомним, что английское название романа более многослойно, чем его русский перевод, поскольку slender означает не только “скудный, недостаточный» (slender means), но прежде всего «тонкий, стройный» (slender girl). Именно второе значение реализуется в тексте романа на сюжетно-событийном уровне: во-первых, девушки, озабоченные своей внешностью, регулярно сидят на диетах даже в условиях скудного питания по карточкам – всевидящий повествователь снисходительно и понимающе улыбается, наблюдая за парадоксами человеческой природы. На уровне сюжета, однако, комплекция каждой из героинь сыграет роль в реализации их шанса на спасение. Взрыв неразорвавшейся авиабомбы, которая, как оказалось, находилась во дворе пансиона со времен Блица, вызывает страшный пожар, и обитательницы верхних этажей пытаются покинуть здание через маленькое окошко в ванной, которое выходит на крышу соседнего здания. Самые миниатюрные девушки легко преодолевают это препятствие, остальные ждут помощи извне, задыхаясь в дыму. В результате погибает одна из главных героинь: «И тут середина дома рухнула, превратившись в огромную гору обломков, и где-то под ними осталась Джоанна» [Спарк 1992: 92] – война настигает героиню. В целом, однако, в художественном мире романа женский мир в его многогранности подавляется, но не уничтожается войной, подстраиваясь под обстоятельства скудного и драматичного быта.

Добавим также, что автор позволяет читателю заглянуть во вполне благополучное будущее бывших «девушек со скромными средствами» – действие попеременно перемещается из настоящего (время написания произведения, т. е. спустя примерно пятнадцать лет после войны) в прошлое, которое всплывает в их памяти. Отметим, однако, что именно главы, посвященные событиям 1945 г., доминируют в тексте.

Тема Второй мировой войны активно развивается в британской литературе в XXI в., но уже на новых основаниях – прежде всего на основе документов, воспоминаний, сохранившихся писем, дневников и др. Интерес к повседневности, который начал активно формироваться в гуманитарном знании в конце ХХ в., актуализировал новые подходы к описанию прошлого в литературе [см.: Новикова 2015], что привело, в частности, к повышенному интересу к мемуарам, дневникам и другим жанрам нон-фикшн. Кроме того, в последние десятилетия ХХ в. художественная литература явно тяготеет к изображению и (пе-ре)осмыслению истории: Д. Хед полагает, что обращение английской литературы к истории стало принципиальной характеристикой последнего десятилетия ХХ в.: «Обращение к историческому роману неоднократно наблюдалось в 1990-е гг., что составило разительный контраст с эпохой 1950–1960-х гг. с их неприкрашенным реализмом “рабочего” романа» [Head 2002: 3]. Об этом же пишут другие исследователи [см.: De Groot 2010], одновременно отмечая, что само понятие исторического знания становится все более размытым и субъективированным. В ряде случаев воспоминания очевидцев и дневники, т. е. свидетельства индивидуальной памяти, начинают восприниматься как оппозиция по отношению к объективному историческому знанию. Именно эта дихотомия была четко сформулирована в трудах П. Нора: память «спонтанна, конкретна, сакральна, активна, уязвима, деформируема, манипулируема, специфична для отдельных групп и индивидов». Вторая (история) стремится «подчинить себе память, отстранена, абстрактна, прозаична, сконцентрирована на прошлом, аналитична, критична, претендует на универсальность и потому ничья». Первая «уко- ренена в конкретном, в пространствах, в местах, образах и объектах», вторая строго связана с «временными непрерывностями, последовательностями и отношениями» [Нора 1999: 20]. При изображении исторических сюжетов и героев в литературе второй половины ХХ в. получает распространение «историографическое метаповествование» (Л. Хатчеон), предельно и принципиально субъективное в оценках исторического процесса, который одновременно реконструируется и деконструируется на страницах художественных произведений. Так, герои романа Й. Макьюэна «Искупление» (“Atonement”, 2001) изображаются автором в самых знаковых, почти легендарных для британского сознания топосах войны – Дюнкерк, Лондон времен Блица, госпиталь Св. Фомы, куда привозят раненых и где персонал, в том числе молоденькие медсестры (напомним: во время написания романа памятник еще не поставлен), сражаются за их жизнь. В конце книги автор указывает, что, готовясь к написанию романа, работал в Отделе документов Имперского военного музея в Лондоне, где знакомился с письмами, дневниками и воспоминаниями военных и медсестер [McEwan 2007: 274]. Таким образом, писатель апеллирует к коллективной памяти об исторических событиях, «помещая» героев в реальный исторический контекст: Робби – Дюнкерк, Сесилия – гибель в лондонском метро, куда попадает бомба, Брайони – госпиталь. Очевидно, опора на свидетельства участников событий дает читателям возможность погрузиться в атмосферу времени, услышать индивидуальные голоса их участников, но получившаяся общая картина, складывающаяся из отдельных повествований, скорее, напоминает калейдоскоп, в котором целостность меняется при малейшем повороте и перегруппировке элементов. В романе Макьюэна субъективность представленной картинки достигает своего апогея в финальной части, когда выясняется, что значительная часть военных глав романа – это реконструкции (роман в романе) Брайони, ее форма искупления вины перед сестрой и Робби. В пространстве романа к истории и памяти добавляется художественный вымысел героини-писательницы, т. е. художественный текст, посвященный реальным историческим событиям, приобретает черты принципиальной и нарочитой субъективности.

Тема Второй мировой войны остается актуальной для британских писателей в XXI в. Войне и ее последствиям, в частности, посвящены следующие произведения: «Блокада» (“The Siege”, 2001) Х. Данмор ( Helen Dunmore ); «Ночной дозор» (“The Night Watch”, 2006) С. Уотерс ( Sarah Waters ); «Жизнь после жизни» (“Life After Life”,

2013) и «Боги среди людей» (“The God in Ruins”, 2015) К. Аткинсон ( Kate Atkinson ); «Найти Элизабет» (“Elizabeth is Missing”, 2014) Э. Хили ( Emma Healey ) и некоторые другие. Кроме тематической общности, эти произведения объединяет тот факт, что они написаны женщинами, которые родились после войны, т. е. не были свидетелями событий, которые они реконструируют художественными средствами на страницах произведений. Отметим также еще одну немаловажную особенность: в основном в романах описываются судьбы женщин военного времени. Ключевым, но не единственным «местом памяти» в романах выступает Лондон.

Роман Х. Данмор «Блокада» посвящен блокаде Ленинграда, т. е. советскому опыту войны, о чем нам приходилось писать ранее [см.: Сидорова 2019]. В одном из своих интервью Х. Данмор говорила: «Меня поражает, что опыт войны, который существует у русских, до сих пор не описан на Западе» [Dunmore 2001]. Своим романом она явно стремится восполнить существующий пробел1, но в нашей статье мы не будем останавливаться на произведениях писательницы: нас интересуют прежде всего романы, в которых описывается жизнь британских женщин во время войны.

Зададимся вопросом: насколько значимым является тот факт, что о войне пишут женщины? Современный британский исследователь К. Хьюитт в полемическом задоре отмечает: «Мы не делим писателей на мужчин и женщин, скорее, мы говорим о хороших писателях и остальных. Современная тенденция выделять женщин-писательниц кажется мне бессмыслен-ной»2. С другой стороны, сошлемся на мнение Д. А. Гранина, который, рассуждая об опыте написания документальной «Блокадной книги», отмечал: «Многое решал талант рассказчика <…> Лучше всего рассказывали женщины. Женская память устроена несколько иначе, чем мужская. Ведь мужская память – она глобальная какая-то: мужчин общие ситуации больше интересуют. А подробности быта, бытия, что творится на малом участке – очередь, булочная, квартира, соседи, лестница, кладбище – это память <…> женская. Она была более красочная и крепкая» [Гранин 2011: 8]. Согласимся: традиционно мир быта, семьи, межличностных отношений относился к сфере влияния и интересов женщин, для которых малейшие изменения этой сферы были значимы и даже идеологически наполнены, на что указывал Ю. М. Лотман, который понимал быт как «обычное протекание жизни в ее реально-практических формах», как «вещи», которые окружают человека, как «наши привычки и каждодневное поведение» [Лотман 2015: 12].

Ю. М. Лотман также отмечает «идеологизиро-ванность быта», его связь с повседневностью: «… все окружающие нас вещи включены не только в практику вообще, но и в общественную практику, становятся как бы сгустками отношений между людьми и в этой своей функции способны приобретать символический характер» [там же: 14].

В. Г. Новикова замечает, что британская литература о войне отразила не только героический подвиг нации в борьбе с фашизмом, но и значительные социальные изменения, которые произошли в этот период, в частности, радикальное изменение роли женщины в структуре общественной жизни [см.: Новикова 2015]. Повторимся: большое количество женщин пришли в армию, на производство, в другие сферы общественной деятельности, что было почти немыслимо до войны. Это изменение образа жизни повлекло за собой ряд неизбежных и значимых трансформаций бытового характера: «Любопытной деталью, повторяющейся непосредственно во многих произведениях женской прозы, становится появление брюк в гардеробе работающей женщины, мотивированное <…> условиями работы <…> и ставшее символом обретенной свободы» [там же: 212]. Кроме того, у работающих женщин появились собственные, пусть и небольшие, финансовые средства, которыми они могли распоряжаться самостоятельно. Традиционная семейная роль женщины – матери, дочери, жены, сестры – также не уходит из общественного сознания и из литературы, но к ним добавляется также финансовая помощь, которую работающие женщины оказывают мужской части семьи. Так, одна из героинь романа С. Уотерс «Ночной дозор» Вивьен не только работает и живет отдельно от семьи, но и морально и материально поддерживает одинокого отца и брата, заключенного в тюрьму за дезертирство. Именно усилиями Вивьен семья сохраняет некое единство, т. е. традиционные семейные роли оказываются перевернутыми.

Героини романа «Ночной дозор» С. Уотерс – женщины, живущие в Лондоне. Их жизнь описана автором ретроспективно: послевоенный период (1947 г.); конец войны (1944 г.); время Блица 1941 г. Послевоенный Лондон, представленный в романе, еще не оправился от страшной войны: дом, где живет одна из героинь, «единственный уцелел в длинном ряду строений, которые были здесь до войны; сейчас по обеим его сторонам виднелись шрамы от бывших соседей: зигзаг призрачной лестницы, следы несуществующих очагов. Непонятно, как он еще стоял» [Уотерс 2010: 3]. Описания военного и послевоенного Лондона в романе С. Уотерс отчетливо напоми- нают описания города в романах Г. Грина, т. е. писательница опирается и на литературную традицию, и на свидетельства и документы, которые она внимательно изучала. Часть критиков рассматривают произведение С. Уотерс преимущественно в парадигме лесбийской литературы, но большинство оценивает его как исторический роман о войне и ее последствиях [см.: Onega 2022]. В Лондоне, под бомбежками, героини С. Уотерс живут так же, как миллионы их соотечественников, проявляя при этом настоящее мужество. Особость художественного мира романа состоит в том, что героями произведения писательница делает маргинальных с точки зрения существовавшей морали и закона персонажей – это тайная любовница женатого человека, несколько лесбиянок и гомосексуалистов. Вынужденные скрывать свою личную жизнь, зная, что социум их осуждает, героини романа, тем не менее, ощущают свое единение с нацией, работая на победу; они не теряют доброты, сострадания, человечности. Истекающую кровью Вивьен, которая по настоянию женатого любовника сделала подпольный аборт, везет скорая помощь, но очевидно, что незамужнюю девушку в госпитале ждет не лучший прием, и водитель «скорой» Кей, понимая это, надевает ей на палец свое золотое обручальное кольцо. В неразберихе военного, разбомбленного Лондона именно кольцо на пальце спасает репутацию Вив.

Во время войны Кей служила водителем скорой помощи, которая по ночам выезжала в пылающие, разбомбленные кварталы – отсюда название романа: «Вот сюда, сюда, – говорил караульный, пробираясь по развалинам. Кей с Микки осторожно двигались следом.

Еще совсем недавно развалины были стандартным четырехэтажным домом в районе Пимлико. В почти непроглядной тьме казалось, что дом аккуратно выдернули из ряда его близнецов. Взрывом женщину убило наповал; тело уже увезла другая машина. Девушке же защемило ноги; спасатели собирались установить лебедку, чтобы поднять пригвоздившие ее балки <…> из-под развалин донесся еле слышный крик, похожий на кошачье мяуканье.

Кей уже доводилось слышать подобные крики – от них кидало в дрожь сильнее, чем от вида оторванных конечностей и развороченных тел. Затрясло и сейчас. Кей выдохнула. На развалинах вновь возникли шум и суета…» [Уотерс 2010: 91–92].

Автор показывает, что именно период войны был для героини, женщины образованной и обеспеченной, самым наполненным периодом жизни с понятными и благородными целями. Жизнь Кей в 1947 г. кажется ей пустой и бес- цельной: война закончена, нет необходимости работать, нет четкой цели, разрушены личные отношения с возлюбленной. Другие героини романа также оказываются вовлеченными в реальность военного времени, и это позволяет автору показать «как женщины обретали свой новый социальный облик в период великих страданий, но и великого национального единства» [Новикова 2015: 213]. С. Уотерс внимательна к деталям женского военного быта и жизни, в которой ужас смерти сосуществует с естественными человеческими порывами, с интересом героинь к нарядам, подаркам, косметике. Страшный сгоревший город, ежедневные бомбежки и пожары, невозможность купить еду и одежду, другие трудности военного времени не в состоянии уничтожить тягу героинь к красоте и гармонии, важными элементами которых являются в их сознании привычные внешние атрибуты женского быта и облика. Частично повторяя модель, предложенную М. Спарк, С. Уотерс расширяет и углубляет общую картину войны и роль женщин в защите Британии.

Еще более объемную картину создает К. Аткинсон в романе «Жизнь после жизни». Произведение начинается с рождения главной героини Урсулы Тодд в 1910 г., и буквально с первых страниц автор начинает предлагать героине альтернативные варианты жизни, каждый из которых «проигрывается» в отдельной главе – из-за сильного снегопада доктор не успевает к роженице, и девочка рождается мертвой; доктор успевает, и девочка рождается живой; в 1918 г. служанка едет на свидание в Лондон, заражается испанкой, заражает ею Урсулу – девочка умирает; служанка не едет в Лондон – девочка остается жива, и т. д. По сути, героине предлагаются разные варианты судьбы, которые были возможны для женщины ее круга в первой половине ХХ в., – более того, эти варианты присутствуют в книге вне хронологической последовательности. Критики единодушно отмечают мастерство писательницы при создании атмосферы времени, ее пристальный интерес к деталям, в том числе материальным и символическим. Традиционный вариант – быть счастливой женой и матерью – воплощается в романе в судьбах матери героини и ее сестры. Для Урсулы замужество в одной из «жизней» оборачивается домашним насилием и смертью; в другой, будучи студенткой в Германии, она выходит замуж за немца и гибнет в 1945 г. под бомбами союзников. Более наполненные, если не всегда счастливые варианты проживания связаны, как правило, с осознанием Урсулой себя как самостоятельной личности, с возможностью не следовать традиции, заниматься любимым делом, строить карьеру, а также, по мысли автора, с работой над собой с опорой на опыт прошлых жизней, возможно, подсознательный [Atkinson 2013b]. Традиционный уклад жизни героини связан в тексте произведения с топосом поместья – с поместьем родителей героини Лисья Поляна, тогда как ее профессиональная жизнь – с топосом Лондона. Одной из самых важных частей произведения становятся главы, посвященные военному Лондону, объединенные в раздел «Долгая и тяжелая война». Урсула, сотрудник военного министерства, вместе со всеми лондонцами переживает Блиц, работая по ночам в добровольной дружине, помогая жертвам бомбежек. Сцены, посвященные борьбе и страданиям жителей города, становятся самыми пронзительными в романе: «Горы трупов <…> как мусор – их вывозят на свалку» [Аткинсон 2013: 436], физическая боль и отчаяние от потери близких, самоотверженное желание помочь и бессилие перед лицом непреодолимых обстоятельств не вытесняют из жизни героев тягу к привычной жизни: «Когда выдавались просветы, они делали то же самое, что и остальные люди их круга. Смотрели фильмы, ходили куда-нибудь потанцевать, посещали “Обеденные концерты” в Национальной галерее, ели, пили, любили» [там же: 435].

Автор не обходит вниманием и изменения облика героини: «Недавно им выдали спецодежду: темно-синюю, мешковатую. До этого Урсула ходила в комбинезоне, который <…> купила в “Симпсоне” вскоре после объявления войны, – в свое время такой фасон был чуть ли не в диковинку. Она подпоясывала его кожаным отцовским ремнем, к которому прикрепляла свои “аксессуары”: фонарик, противогаз, индивидуальный пакет первой помощи, блокнот. В один карман засовывала перочинный нож и носовой платок, в другой – пару кожаных перчаток и тюбик губной помады» [там же: 369]. В одном из вариантов жизни Урсула погибает под обрушившейся стеной дома, в другом – скорбит по погибшему брату-летчику, еще в одном – она, ее брат Тедди и его жена Нэнси празднуют победу в мае 1945 г. К. Аткинсон утверждает, что интерес британцев к событиям войны продолжает оставаться высоким [Atkinson 2013b]; комментируя важность военных глав в романе, она говорит: «Я родилась <…> в 1951 и росла с ощущением, что не успела на Вторую мировую войну, когда происходило нечто огромное и ужасное, чего я не испытала <…> Блиц – темное, бьющееся сердце романа <…> “Жизнь после жизни” – книга о том, что значит быть англичанами. Даже не просто быть англичанами, но какие мы в нашем собственном сознании. Чем больше я читаю о войне, тем больше я думаю, что – если оставить в стороне пропаганду – тогда мы проявили свои лучшие качества, и мне бы хотелось это знать. Сейчас я нахожусь в будущем [относительно тех событий], а моя книга – живое свидетельство прошлого» [Atkinson 2013a].

К теме женщин на войне обращаются также писательницы, которые родились через несколько десятилетий после окончания военных действий. Действие романа Э. Хили «Найти Элизабет» разворачивается в наши дни, и война находится на периферии художественного мира романа. Героиня романа Э. Хили – Мод, которой за восемьдесят и которая страдает старческой деменцией. Память героини постоянно возвращает ее в прошлое, в первые послевоенные месяцы и годы. В настоящем Мод ощущает одиночество: муж умер, сын живет за границей; она не всегда узнает дочь, внучку, социального работника, которые рядом, поэтому настойчиво ищет свою подругу Элизабет, которая, по ее мнению, стала жертвой преступления и пропала. Автора явно интересуют причуды человеческой памяти, которые в случае с Мод сопряжены с историей семьи – сразу после войны без вести пропала ее старшая сестра Сьюзен – и с историей страны, с войной, которую ей и ее близким пришлось пережить. Мод – ненадежный повествователь, и в тексте произведения индивидуальная память с ее болезненными причудами превалирует над объективной историей, но даже в лабиринтах угасающего сознания присутствует логика. Читатель узнает знакомые из других произведений картины разрушенного города, скудную жизнь в условиях тотального дефицита, атмосферу и музыку времени, его драмы и трагедии – так, в развалинах рядом с домом родителей юной Мод живет женщина, которая сошла с ума во время бомбежек. В причудливых закоулках памяти героини «пропавшая» Элизабет совмещается с исчезнувшей сестрой, и, следуя болезненным фантазиям героини, ее дочь действительно находит останки убитой Сьюзен. Роман Э. Хини реалистичен в изначальном смысле этого слова – причуды человеческого сознания, подсознания и памяти отражают реальность в странном виде, но не отвергают ее. Воспоминания о военных лишениях остаются в глубинах памяти героини и живут в ней.

Отметим также, что образ воюющей Британии активно используется авторами популярной прозы. Так, еще во время войны был опубликован шпионский детектив Агаты Кристи «М или Н?» (1941). Современный автор мировых бестселлеров австралийская писательница Кейт Мортон ( Kate Morton ), живущая в Великобритании, использует образ военного Лондона в романе «Хранительница тайн» (“The Secret Keeper”,

2012). События Блица, бомбежки, неразбериха и массовая гибель людей позволяют героине романа Морган скрыться от преследования деспота-мужа, выдать себя за погибшую подругу и выстроить новую жизнь – тайна, которая в пространстве произведения будет вскрыта только несколько десятилетий спустя. На суд читателя вновь представлены мастерски описанная атмосфера военного города и молодые женщины, которые в нем живут, сражаются, ищут счастье.

Тема войны не исчезла из британской литературы в XXI в., но, как представляется, приобрела новый способ репрезентации и новую точку зрения – женскую, что связано с общественным осознанием роли женщин в победе над врагом. Именно военное время стало для британских женщин периодом обретения новых социальных возможностей и ролей, резкого изменения бытовой сферы. Нет сомнения, что такому повороту в литературе способствовал интерес гуманитарного знания к истории повседневности, который начал активно проявляться в последние десятилетия ХХ в. и не теряет своей актуальности, а также к исследованиям дихотомии память – история . Любопытно, что особенно ярко эти подходы воплощаются в прозе писательниц-женщин, которые в силу возраста не были свидетелями событий войны, но стремятся соединить в своих произведениях объективное историческое знание и женский, часто субъективный взгляд на мир, без которого общая картина остается неполной. В своих произведениях писательницы опираются на документальные свидетельства, но также и на сложившуюся литературную традицию изображения войны, которая была сформирована в произведениях писателей – очевидцев военных событий.

Список литературы Женское лицо войны в прозе современных британских писательниц

- Аткинсон К. Жизнь после жизни / пер. с англ. Е. Петровой. СПб.: Азбука, 2013. 543 с.

- Гранин Д. Из истории создания «Блокадной книги» // Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. СПб.: Лениздат, 2011. С. 5-14.

- Грин Г. Ведомство страха / пер. с англ. Е. Голышевой // Английский детектив. М.: Правда, 1983. С. 267-460.

- Грин Г. Тихий американец / пер. с англ. А. Кабалкина. М.: AST Publishers, 2019. 286 с.

- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII -начало XIX века). СПб.: АЗБУКА, 2015. 603 с.

- Новикова В. Г. Повседневность войны в женской прозе Великобритании (дневники и романы о Второй мировой войне) // Филология и культура. 2015. № 2(40). С. 210-213.

- Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / пер. с фр. Д. Халаевой. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17-50.

- Сидорова О. Г. Современная литература Великобритании и контакты культур. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; СПб: АЛЕТЕЙЯ, 2019. 312 с.

- Спарк М. Девушки со скромными средствами: романы / пер. с англ. Н. Лебедевой и Н. Роговской; послесл. Е. Апеко. Л.: Лениздат, 1992. С.3-192.

- Уотерс С. Ночной дозор / пер. с англ. А. Саф-ронова. М.: Эксмо, 2010. 576 с.

- Atkinson K. "Life After Life." The Many Deaths and Do-Overs of Ursula Todd. Interview by NPR Staff. March 30, 2013a. URL: https://www.wnyc.org/ story/279259-life-after-life-the-many-deaths-and-do-overs-of-ursula-todd/ (дата обращения: 10.01.2023).

- Atkinson K. Interview about Life After Life with Random House Books AU. 2013b. URL: https://www.goodreads.com/videos/59961-kate-at-kinson-interview-about-life-after-life-with-random-house-books-au (дата обращения: 10.01.2023).

- Bradbury M. The Modern British Novel. London: Penguin Books, 1994. 516 p.

- De Groot J. The Historical Novel. London; New York: Routledge, 2010. 200 p.

- Dunmore H. The Siege is a Novel for Now // Guardian [Website], 2001, June, 10. URL: https://www.theguardian.com/books/2001/jun/10/fic tion.features3 (дата обращения: 10.01.2023).

- Head D. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 310 p.

- McEwan I. Atonement. London: Vintage Books, 2007. 273 p.

- Miller K. Literature of the Blitz: Fighting the People's War. London: Palgrave Macmillan, 2009. 232 p.

- Onega S. Imagining the Blitz and Its Aftermath: the Narrative Performance of Trauma in Sarah Waters The Night Watch // Humanities. 2022. Vol. 11(2). URL: https://www.mdpi.com/2076-0787/11/2/57 (дата обращения: 10.01.2023). doi 10.3390/h11020057

- Robb L. "The Front Line": Firefighting in British Culture, 1939-1945 // Contemporary British History. 2014. URL: https://doi.org/10.1080/13619 462.2014.969715 (дата обращения: 10.01.2023).