Жилищное строительство и создание социальной инфраструктуры в населенных пунктах зоны Центрального участка БАМ в 1960-1980-е гг

Автор: Пешков Дмитрий Андреевич

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: История

Статья в выпуске: 6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается история строительства Зейской ГЭС и Байкало-Амурской магистрали. Используя документы Государственного архива Амурской области и фонды партийного комитета Зейской ГЭС, комитета ВЛКСМ «ЗеяГЭСстроя», управления строительства Зейской ГЭС, а также воспоминания очевидцев строительства Байкало-Амурской магистрали, автор охарактеризовал этапы строительства Зейской ГЭС и БАМа, проанализировал соотношение объемов возведения основных сооружений и создания жилищной и социальной инфраструктуры в городе Зее и поселках центрального участка строительства БАМа. Выявлены общие закономерности и различия в развитии строительства жилья и социальных объектов в северных населенных пунктах Амурской области с учетом климатических и сейсмических особенностей региона.

Дальний восток ссср, амурская область, байкало-амурская магистраль, зейская гэс, мегапроект, жилищное строительство, социальная инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/149134809

IDR: 149134809 | УДК: 9(47).084.8(571.6)“196/198” | DOI: 10.24158/fik.2020.6.26

Текст научной статьи Жилищное строительство и создание социальной инфраструктуры в населенных пунктах зоны Центрального участка БАМ в 1960-1980-е гг

Во второй половине ХХ века Советский Союз обратил пристальное внимание на Восточную Сибирь и Дальний Восток. Привлекательность этих регионов для советской экономики объяснялась богатыми запасами полезных ископаемых, а также близостью данных территорий к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом одной из главных проблем доступа к природным ресурсам являлось недостаточное транспортное сообщение Дальнего Востока с центральными регионами СССР. Единственной крупной логистической артерией служила Транссибирская железнодорожная магистраль, но она находилась в большой отдаленности от потенциальных бассейнов природных богатств Якутии и в то же время проходила слишком близко к государственной границе с Китаем.

Кроме того, для начала реализации разрабатываемых проектов освоения региона необходимо было решить проблему привлечения в него трудоспособного населения. С этой целью требовалось возвести в районах масштабных строек всю необходимую социальную инфраструктуру.

В рамках представленного исследования ставились задачи соотнести объемы возведения основных объектов строительства Зейской ГЭС и Байкало-Амурской магистрали с развитием социальной и жилищной инфраструктуры города Зеи и бамовских поселков. Кроме того, предполагалось выявить основные тенденции в формировании социальной и жилищной инфраструктуры, а также установить их связь с функционированием промышленных объектов после окончания строительства. При этом включение города Зеи в один ряд с поселками, возведенными в зоне БАМа, обусловлено несколькими факторами: во-первых, единовременностью создания этих объ- ектов – в 1960–1980-е гг. и на территории одного региона – Амурской области. Во-вторых, необходимостью обеспечения электроэнергией магистрали, что стало одной из задач Зейской ГЭС. В-третьих, важностью закрепления рабочих кадров на местах и развития инфраструктуры для дальнейшего промышленного развития региона – разработки месторождений полезных ископаемых Якутии, возведения и пуска механического завода в городе Зее, обслуживания и строительства второй очереди путей БАМа.

Историография проекта строительства Зейской ГЭС немногочисленна. О возведении гидроэлектростанции говорится в исследованиях Н.М. Платоновой [1], А.В. Бризицкой [2], Г.Н. Дмитриевой [3]. Нами также использовались материалы работы С.А. Власова [4], Н.С. Байкалова [5], А.Б. Архангельского [6], Г.П. Власова [7], посвященные жилищной инфраструктуре в районе строительства Байкало-Амурской магистрали, а также труды И.В. Митрофановой, А.Н. Жукова [8], А.Г. Чухарева, О.М. Епархина [9] как материалы, позволяющие изучить хронику ведения строительства БАМа с целью проанализировать темпы и сроки строительства Байкало-Амурской магистрали.

Источниковой базой для исследования послужили документы, обнаруженные в Государственном архиве Амурской области в фондах партийного комитета Зейской ГЭС, комитета ВЛКСМ «ЗеяГЭСстроя». Архивные материалы позволили создать целостную картину возведения Зейской ГЭС, проследить рост численности населения г. Зеи вследствие привлечения в регион рабочих кадров, рассмотреть изменение жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры города в период строительства Зейской ГЭС, выявить те достижения, которые были использованы при строительстве Бурейской ГЭС и БАМа. Из опубликованных источников при подготовке данной работы были использованы выпуски 3 (1976 г.) и 4 (1977 г.) сборника «БайкалоАмурская магистраль – стройка века», в которых представлены воспоминания строителей и репортажи с главной стройки СССР 1974–1984 гг. [10].

Несомненно, мегапроектом и «локомотивом» развития региона стала Байкало-Амурская магистраль. При этом для последующего прогрессирующего развития территории ее необходимо было обеспечить большим количеством электроэнергии, сведя при этом затраты на нее к минимуму. Зейская ГЭС была призвана решить проблему энергообеспечения центрального участка БАМа.

В 1953 г. Совет по изучению производительных сил Академии наук СССР рассмотрел возможности использования бассейна р. Зеи в целях электрификации региона и рекомендовал выбрать местом возведения плотины и гидроузла нижнюю часть ущелья в районе хребта Тукурингра, у г. Зеи. В 1958 г. проектно-изыскательским институтом ЛенгидроНИИпроект была подготовлена «Схема комплексного гидроэнергетического использования рек Зеи и Селемджи», где предполагалось возведение на Зее каскада из 11 комплексных гидроузлов [11]. В 1964 г. в нескольких километрах от города, в месте, где р. Зея разделяет хребты Соктахан и Тукурингра, названном «Зейские Ворота», началось строительство крупной гидроэлектростанции. 13 октября 1972 г. было осуществлено перекрытие р. Зеи. В 1977 г. – завершено монтирование линии электропередачи Магдагачи – Сковородино – Тында, позволившей обеспечить электроэнергией центральный участок БАМа. 24 июня 1980 г., с включением шестого агрегата, ГЭС заработала на полную мощность [12, с. 100].

После возведения Зейской ГЭС кардинально поменялся и статус города Зеи. В прошлом данный населенный пункт, расположенный в 700 км от центра Амурской области – г. Благовещенска, служил перевалочным пунктом для добытчиков золота и заготовителей леса. С пуском «первенца Дальневосточной гидроэнергетики» Зея стала основным местом проживания обслуживающего персонала станции.

До 1964 г. город представлял собой несколько улиц, соединенных переулками. Преобладали одноэтажные дома с печным отоплением и приусадебными участками. Для обеспечения жилой площадью большого количества прибывающих строителей и обслуживающего персонала необходимо было возвести капитальные многоквартирные дома. Проектировщиком застройки выступила та же организация, что занималась проектированием Зейской ГЭС – ЛенГидроНИИ-Проект. При этом будущие дома должны были отвечать специфичным требованиям местоположения строительства. Во-первых, г. Зея находился на стыке нескольких тектонических плит, и землетрясения здесь не были редкостью, а значит, будущие дома должны были быть сейсмо-устойчивыми. Во-вторых, в период с октября по апрель температура воздуха в районе строительства могла опускаться до –40 ºС, следовательно, зданиям необходима была дополнительная теплозащита. В связи с этим было принято решение ограничиться строительством панельных зданий высотой не более 5 этажей с дополнительным утеплением и увеличением толщины стен.

Согласно плану застройка должна была осуществляться в нескольких направлениях:

-

1. Строительство одно- и двухэтажных домов с числом квартир до 18 в старой части города. Первоначально планировалось компактное возведение деревянных двухэтажных 18-квартирных домов площадью 519 кв. м каждый в районе пересечения ул. Мухина и ул. Ленина. Эта часть получила название пос. Временный. Рядом с ним были построены 3 детских сада, банно-

- прачечный комбинат, стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Предполагалось последующее переселение жильцов в новую часть города. Застройка деревянными домами велась ПМК-597, ПМУ «Амурдрагстрой», прорабским участком треста «Амурремстрой», ПМК-115, Верхнезейским леспромхозом и Зейским лесоперевалочным комбинатом [13].

-

2. Возведение в пос. Светлый (поселок гидростроителей и работников гидроузла) современных панельных пятиэтажных домов серии 1-467А на 60 или 90 квартир осуществлялось Управлением строительства Зейской ГЭС [14] как организацией, имевшей развитые производственные мощности для создания жилья современного типа. Дома серии 1-467А были типовыми для многих городов СССР в 1960–1970-е годы. Они представляли собой панельные строения высотой в 5 этажей на 4, 5 или 6 подъездов по 15 квартир в каждом. При этом отличительной особенностью этих домов являлась возможность легкой перепланировки квартир. На каждом этаже располагалось по 3 квартиры [15]. Таким образом, общее количество комнат на один этажный пролет составляло 6, а значит, на одном этаже могли располагаться одно-, двух- или трехкомнатные квартиры, а также полуторакомнатные или даже четырехкомнатные, равные по площади трехкомнатным. В зависимости от подъезда в квартирах могли устанавливаться балконы. При этом первоначально нередки были случаи, когда в новое жилье заселяли по нескольку семей одновременно. В частности, в трехкомнатной квартире 2 комнаты отводились для семьи из 4-х человек, а третью комнату могла занять семья из двух человек. Кухня, ванна и туалет были общими.

Рисунок 1 - План квартир домов серии 1-467А [16]

Центральной частью нового посtлка гидростроителей стала площадь, сосредоточившая вокруг себя весь центр социальной и культурной жизни горожан. На площади располагались: Дом культуры «Энергетик» с киноконцертным залом на 280 мест, аудиториями для работы различных творческих кружков и городской библиотекой, два торговых центра, отделение почтовой связи, комбинат бытового обслуживания населения, в котором находились ателье, мастерские по ремонту часов, телевизоров и т. д., и гостиница «Серебряный створ». На время массовых гуляний площадь перекрывалась и становилась пешеходной. В 1979 году в центре ее была установлена стела к столетию образования города, которая представляла собой шестиугольную площадку с расположенными на ней тремя пилонами высотой 10 м, отражающими главные направления развития города – добычу древесины, золота и гидроэнергетику. До 1995 года площадь не имела названия, и только уже после окончания строительства ей было присвоено имя в честь начальника «ЗеяГЭССтроя» Алексея Михайловича Шохина.

Другой характерной особенностью поселка «Светлый» является отсутствие улиц: до сих пор в почтовых адресах отправители указывают название поселка, номер дома и квартиры. Таким образом, посtлок «Светлый» отражал идею советского города-сада в миниатюре, с четко выраженным центром жизни.

Рисунок 2 – Площадь Шохина. Современный вид [17]

Опыт возведения поселков гидростроителей активно использовался в процессе строительства Байкало-Амурской магистрали. Фактически бамовские поселки 1970–1980-гг. были аналогами пос. Светлый в г. Зее.

-

8 июля 1974 года ЦК КПСС принял постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» [18, с. 11]. Решение основных задач в этом направлении было возложено на Главное управление по строительству БАМа – ГлавБАМстрой [19].

По мере строительства магистрали на всем ее протяжении возводились поселки, жители которых должны были обеспечивать эксплуатацию, текущий ремонт участка построенной дороги. Первоначально планировалось создание около тридцати поселков с населением не более 17 тыс. человек. Для строителей самой магистрали предполагалось использование временного жилья (палаток, сборно-щитовых домов, вагончиков), что обеспечивало мобильность рабочей силы. Одной из проблем при сооружении временной жилплощади являлась невозможность использовать для этой цели местные стройматериалы, поэтому основным ресурсом для строительства служили сборные щиты из привозных комплектующих, что существенно увеличивало расходы на содержание бамовских рабочих [20, с. 1012]. Постоянные комфортные дома и станции планировалось построить только после сдачи дороги в эксплуатацию.

Вот как описывала поселок Золотинка И. Буркова: «По обе стороны шоссе обычные деревенские избы вперемежку с длинными деревянными домами на сваях… Строители БАМа обосновались через четыре километра, за рекой и высоким увалом – в Золотинке Новой… Магазины – продовольственный, промтовары, книжный и культтоваров, столовая, средняя школа, детский сад, клуб, фельдшерский пункт, конторы, отделение милиции. Шестнадцатиквартирные жилые дома, некоторые из них пока превращены в общежития. Просторные, светлые комнаты, пластик, веселые обои, центральное отопление… Синие вагончики, которые появились в Новой Золотинке, оборудованы с заботой о людях. Небольшая прихожая. Слева кладовочка, справа умывальник – никелированные краны, керамическая раковина, вода подается небольшим моторчиком из бочки на улице. Дальше кухня – газовая плита с баллоном, стенные навесные закрытые полки и ящики, табуреты вокруг стола, прикрученные к полу. Все сияет белизной» [21, с. 122].

В 1974–1989 годы в целом на протяжении всей магистрали были возведены 45 городов и поселков с общей площадью жилых домов, превышающей 1 млн кв. м. Инфраструктура населенных пунктов была представлена предприятиями социально-бытового обслуживания рабочих, досуга, образования и культуры.

Особенностью строительства бамовских поселков и городов являлось привлечение к созданию жилой и социальной среды строительных мощностей других регионов и республик СССР. В составе союзных и республиканских министерств и ведомств были созданы 33 головные шефские строительные организации. Для осуществления работ по возведению объектов зоны БАМ организовывались специальные строительные подразделения: строительно-монтажные поезда (в том числе специализированные), передвижные мехколонны, рабочие управления. Сроки строительства объектов социальной инфраструктуры и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению шефскими строительными организациями, определялись генеральными подрядчиками совместно с Советами министерств союзных и автономных республик, Советами народных депутатов краев, областей, городов, взявшими на себя шефство [22, с. 165].

Подобное «шефское» строительство позволяло, во-первых, переложить часть сил с центрального проектировщика на подведомственные ему республиканские и областные организации, во-вторых, подчеркнуть внешне статус «БАМ строит вся страна». На практике «шефское» строительство выглядело следующим образом: город Тынду, «столицу БАМа», строили москвичи, Северобайкальск – ленинградцы, Новый Уоян – литовцы, Таюру – армяне, Зейск – башкиры, Ургал – украинцы, Золотинка – белорусы, также в строительстве шефскую помощь оказали специалисты из Молдавии, Грузии, Азербайджана, Новосибирска, Горького [23, с. 250]. Постоянные поселки Янкан, Могот, Кувыкта и Хорогочи застраивались по генеральным планам, разработанным проектными институтами Мосгипротранс, Горькийгражданпроект, Сверловскгражданпро-ект. В каждом поселке в первую очередь возводились четыре – пять 4-этажных жилых домов, здания школы, детского сада, торгово-общественного центра, фельдшерско-акушерского пункта, баня, сооружения инженерного оборудования [24].

Однако стоит отметить, что по мере увеличения количества населения временные дома все чаще становились постоянным местом жительства людей. Связано это было со стремлением государства закрепить на строящейся магистрали только тех, кто был необходим для обслуживания дороги, пытаясь не допустить оседания рабочих, которым было бы необходимо в будущем создавать новые жизненные условия.

В 1977 году С. Сергеев отмечал, что Министерство путей сообщений СССР – главный заказчик строительства и Министерство транспортного строительства – главный его подрядчик урезают расходы на объекты социально-бытового и культурного назначения. Подразделения Министерства транспортного строительства не обеспечивают поселки типовыми и специально приспособленными помещениями для служб быта, учреждений культуры, предприятий связи, а использование для этих целей стандартных щитовых домов не только не решает проблемы, но и порождает новые трудности с жильем [25, с. 120].

Капитальное жилищное строительство шло на БАМе медленными темпами до конца 1980х годов. Некоторые эксперты связывают это с желанием Министерства путей сообщения не допустить передачи строителям магистрали жилья, предназначавшегося для железнодорожников. Форсированное возведение комфортабельного жилья в районе линии магистрали началось только в конце 1980-х годов, но дальнейший кризис и распад СССР привел к остановке жилищного строительства и превращению временных общежитий в постоянное место жительства населения бамовских поселков [26, с. 1008–1011].

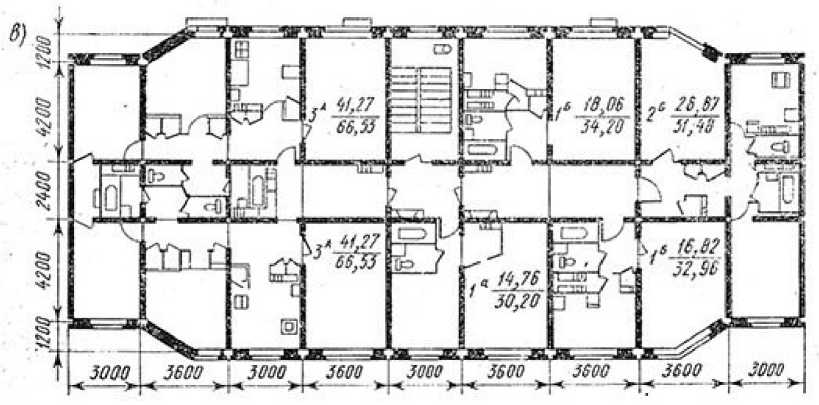

Основным проектом возведения панельного жилья со всеми коммуникациями стали дома 122 серии. Предусматривалось возведение пятиэтажных домов с поперечными несущими стенами шириной 3 или 3,6 м. Каждый этаж состоял из двух секций по 6 квартир на этаже. Количество комнат могло доходить до четырех. Проект специально разрабатывался для районов с высокой сейсмичностью и суровым климатом. Крупнопанельные дома строились в Тынде, Золотинке, Дипкуне. Такие дома получили название «шимановских», т.к. панели для их возведения выпускались Шимановским заводом железобетонных изделий с 1976 года [27, с. 103].

Рисунок 3 – Планировка дома 122 серии [28]

Таким образом, в возведении бамовских поселков, а также поселков Временный и Светлый есть как общие черты, так и отличия.

К общим чертам следует отнести первоочередное возведение временного жилья для строителей, не предполагавшего длительного использования, а также подчиненность жилищного строительства специфическим требованиям, обусловленным высокой сейсмичностью региона и суровыми климатическим условиями.

Различия в организации процесса строительства населенных пунктов на БАМе можно свести к следующим положениям:

Ссылки:

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна

Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Жилищное строительство и создание социальной инфраструктуры в населенных пунктах зоны Центрального участка БАМ в 1960-1980-е гг

- Платонова Н.М. Государственная стратегия развития топливно-энергетической базы Дальнего Востока РСФСР (1965-1985 гг.) // Власть и управление на Востоке России. 2011. № 2 (55). С. 80-89. 10.17084/2012.iv-2 (12).3 DOI: 10.17084/2012.iv-2(12).3

- Бризицкая А.В. Проблемы развития энергетики в Дальневосточном регионе России // Вестник Финансовой академии. 2006. № 3 (39). С. 64-70

- Дмитриева Г.Н. Причины возведения Зейской ГЭС // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 7-2 (13). C. 62-65

- Власов С.А. Жилищное строительство на Дальнем Востоке (1946-1991 гг.). Владивосток, 2008. 204 с

- Байкалов Н.С. "Обживая стройку века": пространство повседневности и жилищная мобильность строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (1970-1980-е гг.) // Новейшая история России. 2018. Т. 8. № 4. С. 998-1016. DOI: 10.21638/11701/spbu24.2018.414

- Байкалов Н.С. Советская жилищная политика в районах нового освоения: опыт БАМа // Власть. 2016. Т. 24. № 8. С. 164-168.