Жильный кварц из рудопроявлений золота в рифейских отложениях Авзянского рудного района (Южный Урал): минералогические и термокриометрические особенности

Автор: Шарипова А.А., Мичурин С.В., Крупенин М.Т., Гараева А.А., Канипова З.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

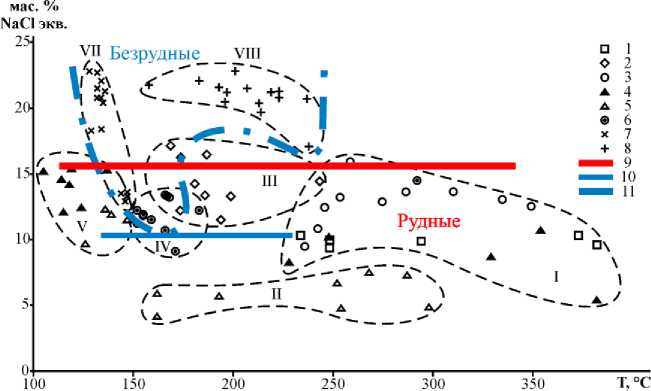

Жильный кварц из золотосульфидно-кварцевого месторождения Горный Прииск и золотокварцевых малосульфидных рудопроявлений Улюк-Бар и Восточно-Акташское имеет сходные температуры гомогенизации первичных флюидных включений (228-382°С) и солевой состав, в котором преобладают хлориды магния и калия. Солёность варьирует в интервале 5,4-15,8 мас. % NaCl экв. Его формирование обусловлено миграцией магматогенных флюидов в связи с тектоно-термальным этапом на границе среднего и позднего рифея. Безрудный жильный кварц из вмещающих рифейских отложений характеризуется более низкими Тгом (128-238°С), преобладанием хлоридов железа в солевом составе и более высокой солёностью (12,9-22,8 мас. % NaCl экв.). В золотосульфидном проявлении Бо-гряшка образование кварца, имеющего Тгом 152-292°С и преобладание хлоридов кальция и магния в составе солей, связаны с дорудным процессом магнезиально-железистого метасоматоза.

Башкирский мегантиклинорий, золото, кварц, флюидные включения, температура гомогенезации, солевой состав растворов

Короткий адрес: https://sciup.org/147201024

IDR: 147201024 | УДК: 553.23 | DOI: 10.17072/psu.geol.16.3.216

Текст научной статьи Жильный кварц из рудопроявлений золота в рифейских отложениях Авзянского рудного района (Южный Урал): минералогические и термокриометрические особенности

Объектом исследований являлся жильный кварц из месторождения Горный Прииск и рудопроявлений золота (Улюк-Бар, Богряшка, Восточно-Акташское), локализованных в рифейских отложениях Авзянского рудного района Башкирского мегантиклинория (БМА). Генезис рудо-проявлений дискуссионен. Одни исследователи связывают их формирование с региональными постдиагенетическими и дислокационными метаморфическими преобразованиями осадочных отложений (Кобзарева, 2007; Рыкус, Сначев, 1999). Другие считают, что они образовались в результате миграции металлоносных флюидов мантийного генезиса (Ковалев и др., 1999; Мичурин и др., 2009; Шарипова, Мичурин, 2015). Проведенное нами изучение минералогических особенностей жильного кварца и флюидных включений (ФВ), являющихся наиболее достоверным источником информации об агрегатнофазовом составе и температуре минералообразующих растворов, позволяет уточ-

нить физико-химические условия и генезис рудопроявлений золота в рифейских отложениях БМА.

Геологическое положение

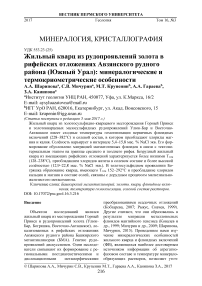

В составе Авзянского рудного района выделяют Исмакаевскую, Горноприисковую и Акташскую золоторудные зоны.

Исмакаевская рудная зона включает три рудопроявления золота малосульфид-ного золотокварцевого типа: Рамеева жила, Улюк-Бар и Кургашлинское, расположенные в 1,5 км западнее д. Исмакаево и протягивающиеся с юга на север вблизи Караташского разлома (см. рис. 1).

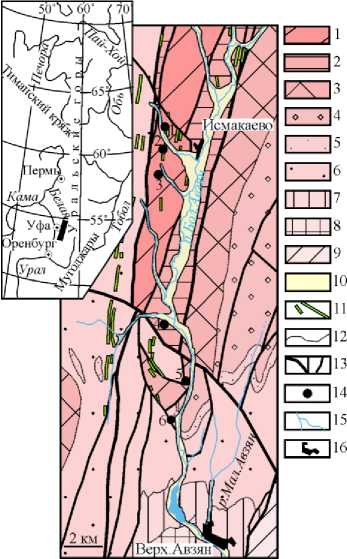

По геологическому строению рудо-проявления сходны. Наиболее изученным из них является рудопроявление Улюк-Бар, локализованное в присводовой части Айгирской антиклинали и сложенное сильно дислоцированными сланцевоалевролитовыми породами и песчаниками большеинзерской свиты нижнего рифея. В пределах площади рудопроявления установлены метасоматически измененные дайки долеритов, мощностью до 6 м. Золото приурочено к пологозалегающим кварцевым жилам лестничного типа мощностью 0,1–2 м, сосредоточенным в крутопадающей на восток зоне шириной 30– 70 м (рис. 2,а), прослеженной на глубину до 250 м и с поверхности в субмеридиональном направлении на 300 м. Среднее содержание золота в кварцевых жилах составляет 3–5 г/т.

Горноприисковая рудная зона включает месторождение Горный Прииск и ру-допроявления Калашникова жила и Бо-гряшка, расположенные в 6–10 км севернее пос. В. Авзян между двумя региональными разрывными структурами — Караташским и Большеавзянским разломами (см. рис. 1). В структурном отношении они приурочены к присводовой части Большеавзянской антиклинали. Породы, слагающие рудное поле, интенсивно дислоцированы. Вмещающими породами месторождения Горный Прииск (рис. 2,б) являются сланцы и алевролиты с отдель- ными прослоями песчаников зигазино-комаровской свиты среднего рифея. Рудоносные кварцевые жилы северовосточного и северо-западного простирания оперяют субширотные разломы.

Рис. 1. Геологическая схема южной части Башкирского мегантиклинория (Ларионов, 2003) и положение рудопроявлений золота: 1– 9 – свиты рифея: 1 – большеинзерская, 2 – суранская, 3 – юшинская, 4 – машакская, 5 – зигальгинская, 6 – зигазино-комаровская, 7 – авзянская, 8 – зильмердакская, 9 – миньяр-ская; 10 – четвертичные отложения; 11 – дайки интрузивных пород; 12 – стратиграфические границы; 13 – тектонические нарушения; 14 – рудопроявления золота Исмака-евской (1 – Кургашлинское, 2 – Улюк-Бар, 3 – Рамеева жила) и Горноприисковой (4 – Бо-гряшка, 5 – Калашникова жила, 6 – Горный Прииск) рудных зон; 15 – реки; 16 – населенные пункты

Золото встречается также в сульфиди-зированных сланцах. Его распределение кустовое, с содержаниями от 0,1 до 30 г/т.

Рудопроявление Богряшка представляет собой зону метасоматически преобразованных доломитов суранской свиты нижнего рифея с золотосодержащей сульфидной минерализацией. Штокооб- разные тела метасоматитов встречаются на пересечении разрывных нарушений субширотного и северо-западного простирания (рис. 2,в). Они представлены железистыми магнезитами (брейнеритами), в которых содержание золота в среднем со- ставляет 0,2-0,8 г/т, достигая в отдельных пробах, по нашим данным (Шарипова и др., 2017), 2,6 г/т. Связано оно с эпигене-тичными по отношению к магнезитам сульфидами (Крупенин и др., 2016; Шарипова и др., 2017).

Рис. 2 . Геологические разрезы месторождений и проявлений золота Авзянского района (по материалам Западно-Башкирской и Северо-Восточной экспедиций и А.С. Бобохова). Проявления: а – Улюк-Бар; б – Горный Прииск; в – Богряшка; г – Во-сточно-Акташское: 1 – сланцы; 2 – алевролиты; 3 – песчаники; 4 – доломиты; 5 – известняки; 6 – кора выветривания; 7 – долери-ты и габбро-диориты; 8 – кварцевые жилы: а – золотоносные, б – безрудные; 9 – вкрапленность пирита, 10 – литологиические контакты; 11 – тектонические нарушения; 12 – карбонатныe метасоматиты; 13–14 – зоны с содержанием золота месторождения Горный Прииск: 13 – 0,5 - 4 г/т, 14 – более 4 г/т; 15 – пробы;16 – скважины

Акташская рудная зона расположена в ~20 км южнее пос. В. Авзян. Включает рудопроявления Западно- и Восточно-Акташское. Главный структурный элемент рудного поля — крупная антиклинальная складка, восточное крыло которой пересечено Караташским разломом, интрудированным дайками долеритов (Рыкус, Сначев, 1999). Восточно-Акташское рудопроявление локализуется вдоль контактов дайки габбро-диоритов (?), которая приурочена к крутопадающему разрывному нарушению в известняках катавской свиты верхнего рифея. В рудо-проявлении выявлено три генерации кварца (рис. 2,г) (Бобохов и др., 1993). Ранняя из них (кварц-1) образует маломощные кварцевые прожилки в известняках на контакте с габбро-диоритами, в которых выделяются кварц-2, представленный маломощными пирит-анкерит- кварцевыми прожилками, и кварц-3, образующий лестничные жилы молочнобелого кварца мощностью до 1,5 м. Содержания золота в кварце-1 и кварце-2 составляют не более 1 г/т, и лишь в отдельных пробах достигают десятков г/т (Рыкус, Сначев, 1999).

Результаты исследований

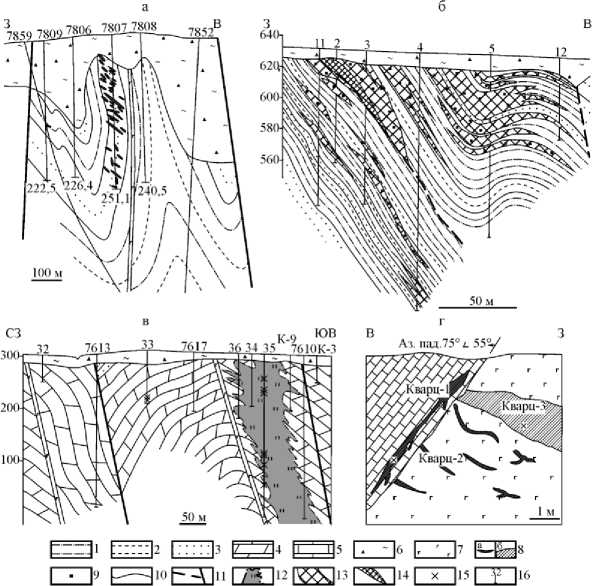

Минералогические особенности жильного кварца. Кварц из кварцевых и карбо-нат-кварцевых жил рудопроявлений золота характеризуется молочно-белой и светло-серой окраской, часто рассланцован и разбит трещинами на неправильные микроблоки (первые см). Границами блоков являются крупные ортогональные трещины. Кварц массивный, монолитный, сливной, гигантозернистый с льдистой структурой, с прямым погасанием, разбит мел- кими субпараллельными трещинами. Размеры зерен варьируют от 0,5 мм до 1 см и более. Границы зерен коррозионные, неровные, зазубренные. По разноориентированным трещинам обычно развиваются вторичные гидроокислы железа, мелкогнездовые вкрапления хлорита, карбонатные минералы и чешуйки серицита (рис. 3). Иногда пустотное пространство между зернами залечено мелкозернистым мозаичным кварцем.

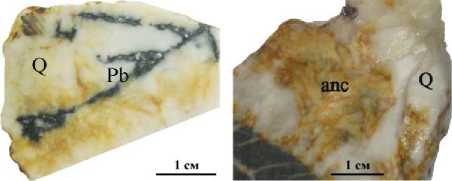

Кварц из песчаников рудопроявления Улюк-Бар мелко-, среднезернистый, изо-метричной формы с неровными краями. Размер зерен составляет от 0,03–0,05 мм до 0,1 мм. Текстура массивная, структура мозаичная. Кварц образует прожилки в породе, которые разбиты тонкими трещинками. Также кварц присутствует в виде отдельных зерен округлой формы размером 0,3–0,5 мм с неровными краями и в виде удлиненных кристаллов. В песчаниках рудопроявления Улюк-Бар (рис. 4) и известняках Восточно-Акташского рудо-проявления кварц ассоциирует с карбонатными минералами, преимущественно с анкеритом ранней генерации (Шарипова и др., 2011). Отмечаются также секущие маломощные прожилки кальцита поздней генерации. В жильном золоторудном кварце Авзянского района часто присутствуют вкрапленность и гнездово-прожилковые выделения пирита и арсенопирита, в отдельных случаях наблюдаются прожилки и выделения галенита (см. рис. 4) и сфалерита. Основная часть рудных минералов развита в зальбандах кварцевых жил и вблизи них во вмещающих породах.

Термокриометрические характеристики жильного кварца

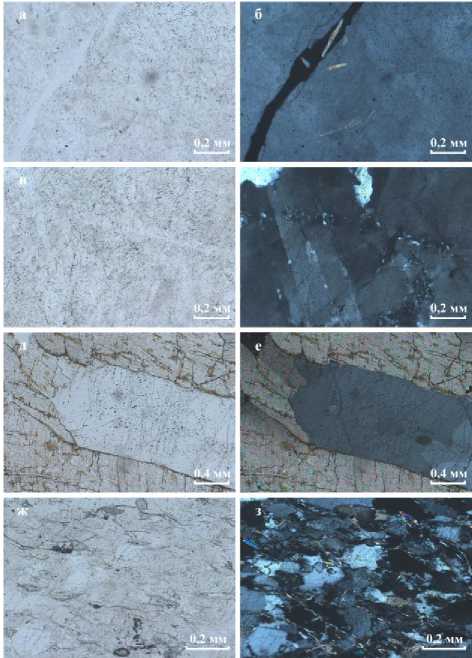

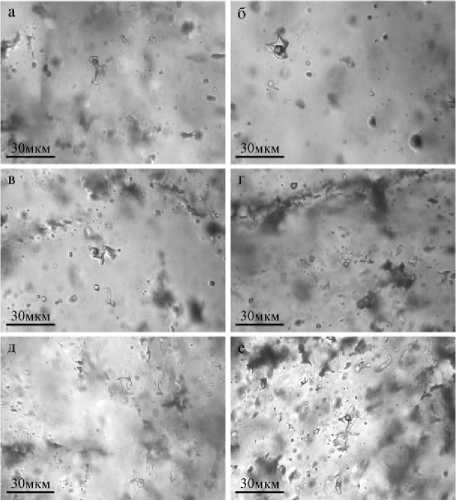

Месторождение Горный Прииск и ру-допроявление Улюк-Бар. ФВ кварца из месторождения Горный Прииск и рудопро-явления Улюк-Бар располагаются в кристаллах кварца вне связи с трещинами и относятся к первичным включениям (рис. 5,а). Они представляют собой двухфазные газово-жидкие вакуоли преимущественно неправильной и овальной формы размером от 5 до 25 мкм, содержащие водный раствор и газовую фазу, которая в кварце Горного Прииска занимает 10–40 об. % вакуолей, в рудопроявлении Улюк-Бар -10-30 об. % (табл. 1). Газовая фаза включений выполнена водным паром, признаков СО2 или других газов не обнаружено. В ФВ можно выделить две группы по температурам гомогенизации (Тгом) со средними значениями в месторождении Горный Прииск 331 и 256°С, в рудопро-явлении Улюк-Бар - 378 и 256°С. В этих группах отмечается разный объем газовых пузырьков. Средняя наполненность газовой фазой в первой группе составляет 28– 30, во второй - 11-20 об. %.

Температуры эвтектик ФВ составляют -37,8...-34,2°С (Улюк-Бар), -36,4...-32,6°С (Горный Прииск). Температуры плавления последней льдинки во включениях колеблются от –11,8 до –6,1°С, судя по которым концентрация солей в растворах составляет от 9,3 до 15,8 мас. % NaCl экв. Солёность растворов близка в обоих типах включений (рис. 6), но в целом она несколько более высокая в месторождении Горный Прииск (9,3–15,8 мас. % экв. NaCl) по сравнению с рудопроявлением Улюк-Бар (9,5-10,2 мас. % экв. NaCl). Выделяются и первично-вторичные включения, или мнимовторичные (Ермаков, Долгов, 1979), объединяющие признаки тех и других. По термокриометрическим характеристикам они аналогичны первичным ФВ, но обычно расположены около трещин в кварце и в процессе нагревания в результате превышения внутреннего давления над прочностью стенок вакуолей часто взрываются, декрепитируют при температуре 225-250°С.

Рудопроявление Восточно-Акташское. Проанализированы два образца кварца, из разных генераций: обр. Б-9264 из ранних золотоносных кварцевых прожилков (кварц-1), субсогласных залеганию дайки габбро-диоритов, и обр. Б-9262 из поздней (кварц-3) жилы молочно-белого кварца в габбро-диоритах (рис. 2,г).

Рис. 3. Карбонатные минералы и включения слюд в кварце рудопроявления Улюк-Бар: а, б - иголки мусковита в трещине, в, г - включения карбонатных минералов; д, е - срастание жильного кварца и анкерита ранней генерации; ж, з - мелкие включения карбонатных минералов и слюд; б, г, е, з - николи скрещены. а-г - обр. М-91, скв. №18, гл. 48,5 м; д-з -обр. М-488, скв. №18, гл. 108,5 м

Рис. 4. Выделения анкерита и прожилки галенита в жильном кварце Исмакаевской рудной зоны: Q - кварц; Pb - галенит; anc - анкерит (обр. А-13674 и М-491)

В образцах можно выделить первичные и мнимовторичные ФВ, различающиеся объемом газовой фазы. В первичных включениях она варьирует от 10 до 40 об. % (в обр. Б-9264 15–40 об. %, в обр. Б-9262 10–30 об. %), в мнимовторичных – менее или равна 10 об. %. При этом во всех разновидностях ФВ часто устанавливается присутствие СО2, гомогенизирующегося в кварце-3 при температуре 16,8– 20,7°С и имеющего Тпл в интервале от – 62,8 до –56,6°С (см. табл. 1).

Температурный интервал гомогенизации первичных ФВ в обр. Б-9264 составляет 228–382°С, в обр. Б-9262 – 162– 298°С, мнимовторичных – 105–137°С и 126–147°С соответственно. Температуры эвтектики одинаковы в обоих образцах в первичных и мнимовторичных включениях и находятся в интервале –34,8…– 28,4°С. Соленость в первичных ФВ кварца-1 (Б-9264) несколько выше (5,4–10,7 мас. % экв. NaCl, Т пл. льда = –7,2…–3,7°С), чем кварца-3 (4,2–7,5 мас. % экв. NaCl, Т пл. льда = –4,7…–2,5°С). Вместе с тем в обеих генерациях соленость увеличивается в мнимовторичных включениях по сравнению с первичными ФВ. В обр. Б-9264 она составляет 12,1–15,4 мас. % экв. NaCl (Т пл. льда = –11,4…–9,3°С), в обр. Б-9262 – 9,7–12,3 мас. % экв. NaCl (Т пл. льда = –8,5…–6,4°С). На диаграмме соленость– Т гом фигуративные точки первичных ФВ кварца-1 и -3 занимают обособленные области, в то время как точки мнимовторичных включений образуют единое поле (см. рис. 6).

Рудопроявление Богряшка. Кварц (обр. М-672) отобран из элювиальных отложений в ~300 м западнее от подсечённого скважинами штока метасоматитов (см. рис. 2,в). Изученные ФВ овальной и неправильной формы размером 7,1–17,4 мкм приурочены к зонам роста кварца и не связаны с трещинами, что позволяет рассматривать их как первичные. Температуры начала плавления льда (эвтектики) находятся в узком интервале –54,6…– 52,5°С. Степень наполненности газом (пар) двухфазных включений составляет 10–30 об. %. Т гом находятся в интервале 152–183°С, в одном включении установлена более высокая температура гомогенизации 292°С. Соленость растворов составляет 9,1–14,5 мас. % экв. NaCl.

Отобраны два образца жильного квар- ца в 15 км севернее рудопроявления Улюк-Бар в отложениях большеинзерской (обр. М-553) и зигазино-комаровской свит (обр. М-630) в 4–5 км соответственно восточнее и западнее Караташского разлома. Обр. М-553 взят из кварцевой жилы мощностью 0,3–0,5 м, залегающей субсогласно в 3 м от крутопадающей на восток дайки долеритов, обр. М-630 – из кварцевой жилы мощностью 0,1 м, секущей сланцы зигазино-комаровской свиты.

Рис. 5. Флюидные включения жильного кварца из рудопроявлений золота и безрудных участков Авзянского рудного района: а - в центре первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Т гом = 294°С (Улюк-Бар, обр. М-488, скв. № 18, гл. 108,5 м); б - в левом верхнем углу первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Т гом = 310°С (Горный Прииск, обр. М-645, карьер); в - в центре первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Т гом = 155°С (Богряшка, обр. М-672); г - в центре первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Т гом = 382°С (Восточно-Акташское, обр. Б-9264, главный шурф); д - в центре вверху мнимовторичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Т гом = 126°С (Восточно-Акташское, обр. Б-9262, главный шурф); е - в центре первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Т гом = 221°С (безрудный участок, большеинзерская свита)

Изученные ФВ в них являются первичными образованиями, имеют неправильные извилистые формы, реже овальные, или формы отрицательных кристаллов размером от 5,8 до 22,6 мкм. Все включения двухфазовые, содержат только газ и водный раствор. В обоих образцах преобладают включения с низкой газовой насыщенностью: объём газовой фазы составляет 5–15 об. %. В обр. М-553 обнаруживаются редкие включения с заполнением газовой фазы до 30–40 об. %. Признаков низкокипящих газов СО 2 и СН 4 не обнаружено. Температуры эвтектики образуют абсолютно одинаковые интервалы: –46,4…–41,8°С в обр. М-553 и –46,4…– 41,5°С в обр. М-630. Однако в обр. М-553 фиксируются несколько более высокие температуры гомогенизации (158–238°С) по сравнению с обр. М-630, в котором Т гом составляют 128–147°С. В обоих образцах наблюдается высокая соленость на уровне 17,1–22,8 мас. % экв. NaCl (Т пл. льда = – 20,6…–13,2°С), однако в обр. М-630 в небольшой группе включений (n = 4) с Т гом 144-147°С она несколько понижена – 12,9–13,6 мас. % экв. NaCl (Т пл. льда = – 9,7…–9,1°С).

Обсуждение результатов

Анализ полученных результатов, представленных в табл. 1, показывает, что кварц из рудопроявлений золота Авзян-ского рудного района по термокриомет-рическим характеристикам обладает сходством и различием.

Он имеет одинаковые температуры эвтектик ФВ, которые незначительно увеличиваются по направлению расположения рудопроявлений с севера на юг: –37,8…– 34,2°С (Улюк-Бар), –36,4…–32,6°С (Горный Прииск) –35,6…–28,4°С (Восточно-Акташское). Такой температурный интервал могут иметь водные растворы хлоридов магния и калия (–37,5…–33,6°С) или железа (–36,5…–35,6°С) (Борисенко, 1977). Установленные Т эвт отличаются в ту или иную сторону от весьма узкого интервала,

Таблица 1. Результаты термокриометрии ФВ жильного кварца из рудопроявлений золота и безрудных участков Авзянского рудного района

|

№ обр. |

n |

Т гом , °С |

Т эвт , °С |

Т пл , °С |

С, мас. % |

Катионы хлоридов |

СО 2 |

Т СО2 , °С |

Т т СО 2 , °С |

V, об. % |

|

М488 |

2 |

373; 382 |

–37,8; – 34,2 |

–6,8; – 6.2 |

9,5; 10,2 |

Mg + К |

– |

– |

– |

25; 30 |

|

–«– |

4 |

234– 294 |

–37,5…– 34,9 |

–6,8…– 6,5 |

9,7– 10,2 |

Mg + (К, Fe?) |

– |

– |

– |

10– 30 |

|

М645 |

3 |

310– 349 |

–35,6…– 32,8 |

–9,6…– 8,6 |

12,4– 13,5 |

Mg + (К, Fe?) |

– |

– |

– |

25– 40 |

|

–«– |

7 |

236– 286 |

–36,4…– 32,7 |

–11,8…– 6,1 |

9,3– 15,8 |

Mg + (К, Fe?) |

– |

– |

– |

10– 15 |

|

М672 |

1 |

292 |

–53,7 |

–10,5 |

14,5 |

Са + (Na, Mg?) |

– |

– |

– |

15 |

|

–«– |

11 |

152– 183 |

–54,6…– 52,5 |

–9,5…– 6,9 |

9,1– 13,4 |

Са + (Na, Mg?) |

– |

– |

– |

10– 30 |

|

Б-9264 |

3 |

329– 382 |

–34,7…– 34,2 |

–7,2…– 3,7 |

5,4– 10,7 |

Mg + К |

+ |

– |

–62,8 –58,7 |

15– 40 |

|

–«– |

2 |

228; 248 |

–32,7; – 28,4 |

–6,8; – 5,3 |

8,3; 10,2 |

Mg + (К, Fe?) |

+ |

– |

–59,2; –58,7 |

25; 30 |

|

–«– |

7 |

105– 137 |

–35,6…– 28,6 |

–11,4…– 9,3 |

12,1– 15,4 |

Mg + (К, Fe?) |

+ |

– |

– |

≤ 10 |

|

Б-9262 |

6 |

252– 298 |

–34,8…– 31,8 |

–4,7…– 2,9 |

4,8–7,5 |

Mg + (К, Fe?) |

+ |

16,8– 20,7 |

–58,7… –56,6 |

20– 30 |

|

–«– |

3 |

162– 193 |

–33,9…– 29,2 |

–3,6…– 2,5 |

4,2–5,9 |

Mg + (К, Fe?) |

+ |

– |

– |

≤ 10 |

|

–«– |

4 |

126– 147 |

–33,8…– 29,5 |

–8,5…– 6,4 |

9,7– 12,3 |

Mg + (К, Fe?) |

+ |

– |

– |

≤ 10 |

|

М553 |

14 |

158– 238 |

–46,4…– 41,8 |

–20,6…– 13,2 |

17,1– 22,8 |

Fe + Na |

– |

– |

– |

≤ 10– 30 |

|

М630 |

14 |

128– 147 |

–46,4…– 41,5 |

–20,7…– 9,1 |

12,9– 22,1 |

Fe + Na |

– |

– |

– |

≤ 10– 15 |

Примечание. Здесь и в табл. 2 приведены вариации температур гомогенизации (Т гом ), эвтектики (Т эвт ), плавления льда (Т пл ), частичной гомогенизации CO 2 (Т СО2 ), тройной точки (Т m CO 2 ), а также концентрации солей (С) в пересчете на мас. % экв. NaCl и объема газовой фазы в ФВ (V). Плюсом обозначено присутствие СО 2 в ФВ. n – количество изученных ФВ; М-645 – месторождение Горный Прииск, карьер; М-488 – рудопроявление Улюк-Бар, скв. № 18, гл. 108,5 м; М672 – рудопроявление Богряшка, элювий; Б-9264, Б-9262 – рудопроявление Восточно-Акташское, главный шурф, Б-9264 – ранняя генерация (кварц-1), Б-9264 – поздняя генерация (кварц-3); М-553 – безрудный кварц из большеинзерской свиты; М-630 – безрудный кварц из зигазино-комаровской свиты. Термокриометрическое изучение проведено по стандартной методике (Крупенин, Гараева, 2015).

характерного для растворов хлоридов железа, и в большей степени соответствуют преобладанию водного раствора хлоридов магния и калия над примесями других хлоридов.

Важно отметить не только сходство состава солевых растворов ФВ жильного золоторудного кварца, встречающегося в литологически разных породах (песчаники, сланцы, известняки) различного воз- раста, от раннего до позднего рифея, но и близкие температурные интервалы гомогенизации, а также сходную соленость (см. рис. 6). Показательны одинаковые максимальные Тгом золоторудного кварца, составляющие 382°С (Улюк-Бар и Во-сточно-Акташское) и 349°С (Горный Прииск), которые без учета поправок на давление, указывают на начальные температуры рудоносных флюидов около

400°С.

Рис. 6. Температура гомогенизации и соленость ФВ жильного кварца из Исмакаевского месторождения магнезитов, рудопроявлений золота и безрудных участков Авзянского рудного района: 1 – рудопроявление Улюк-Бар, обр. М-488, скв. № 18, гл. 108,5 м; 2 – Исмакаевское месторождение магнезитов; 3 – месторождение Горный Прииск, обр. М-645 (карьер); 4–5 – ру-допроявление Восточно-Акташское, главный шурф, 4 – кварц-1, 5 – кварц-3; 6 – рудопроявле-ние Богряшка, обр. М-672; 7–8 – безрудные участки: 7 – обр. М-630; 8 – обр. М-553; 9 – верхняя граница солености ФВ золоторудного кварца; 10 – нижняя граница солености безрудного кварца; 11 – поле безрудного кварца. Римскими цифрами обозначены области: I – первичные ФВ рудоносного кварца из месторождения Горный Прииск и из рудопроявлений Улюк-Бар и Восточно-Акташское; II – первичные ФВ кварца-3 из рудопроявления Восточно-Акташское; III – первичные ФВ позднего молочно-белого кварца из Исмакаевского месторождения магнезитов; IV – первичные ФВ кварца из рудопроявления Богряшка; V – мнимовторичные ФВ рудоносного и безрудного кварца из рудопроявления Восточно-Акташское; VI – первичные ФВ без-рудного кварца из большеинзерской свиты; VII – первичные ФВ безрудного кварца из зигазино-комаровской свиты

Отметим, что эти температуры более высокие, чем сообщаются в ранее проведенных исследованиях (Грановская, Кобзарева, 2009; Кобзарева, 2007), в которых образование жильного кварца в рудопро-явлениях золота Авзянского района связывалось с региональным процессом катагенеза - начального метагенеза (>300°С) рифейских осадочных пород. Однако такие относительно высокие температуры рудообразования вряд ли могут быть отражением постдиагенетических преобразований пород. Более вероятно, что золотоносные флюиды в Авзянском рудном районе были связаны с глубинным источником.

В связи с этим обращает на себя внимание резкое отличие по термокриомет-рическим характеристикам ФВ золоторудного кварца от образцов безрудного жильного кварца, которые для сравнительного анализа отобраны специально из тех же свит и из тех же стратиграфических интервалов, в которых локализуются рудопроявление Улюк-Бар и месторождение Горный Прииск. Проведенное изучение показало, что в безрудном кварце по сравнению с золотоносным фиксируются более низкие Тгом (128-238°С) и более высокая соленость растворов на уровне 12,9– 22,8 мас. % экв. NaCl. При этом в обр. М553 из большеинзерской свиты нижнего рифея установлены более высокие Тгом (158-238°С) по сравнению с обр. М-630 из зигазино-комаровской свиты среднего рифея (128–147°С). Это может быть обусловлено их различным стратиграфическим положением. По оценкам Л.В. Анфимова в низах рифейского разреза БМА (уровень большеинзерской свиты) темпе- ратуры достигали 280–290°С (метагенез), а в верхах составляли 80–90°С (начало глубинного катагенеза) (Анфимов, 1997). Вместе с тем обр. М-553 отобран вблизи дайки долеритов и более высокие Тгом в нем могут быть связаны с внедрением интрузии.

Принципиальное значение имеют в целом низкие Т гом и одинаковые Т эвт (– 46,4…–41,5°С) безрудного кварца, которые отличаются от аналогичных параметров золоторудного кварца. По данным А.А. Боровикова с соавторами (Боровиков и др., 2002), такие температуры эвтектики характерны для растворов Н 2 О+NaCl+FeCl 2 и Н 2 О+NaCl+FeCl 3 , в которых они составляют соответственно – 47,5 и –41°С. Следовательно, преобладающим компонентом в солевом составе растворов безрудного кварца являлось железо, источником которого, наиболее вероятно, выступали вмещающие породы (сланцы и сланцевые прослои в больше-инзерской и зигазино-комаровской свитах). Кварцево-жильные системы с подобным солевым составом растворов широко распространены в рифейских отложениях БМА. С.С. Ковалевым с соавторами (Ковалев и др., 2016) в низкотемпературных (Т гом =121–225°С) ФВ жильного кварца из суранской свиты нижнего рифея и машак-ской свиты среднего рифея установлены Т эвт –73,4…–69,5°С, которые соответствуют железосодержащему солевому составу Н 2 О+NaCl+FeCl 2 +HСl. В данном случае сдвиг температур эвтектик с – 47,5…–41°С в отрицательную область до –73,4°С обусловлен гидролизом FeCl 2 с образованием HСl как его продукта (Боровиков и др., 2002). Таким образом, можно предположить, что широкое распространение относительно низкотемпературных (120–240°С) и высокосоленых (12,9–22,8 мас. % экв. NaCl) кварцевожильных систем с солевым составом Н 2 О+NaCl+FeCl 2 (FeCl 3 )±HCl связано с региональными постдиагенетическими преобразованиями рифейских пород. С учетом типового для платформ геотермического градиента 30°С/км, температуры

250°С предполагают глубину погружения пород 8–9 км, и это допустимая величина, поскольку общая мощность разреза рифея БМА составляет около 15 км (Анфимов, 1997). Высокая солёность безрудных растворов рифейского породного бассейна (см. рис. 6) также находит свое объяснение и определяется значительной примесью эвапоритовых рассолов (Крупенин, Гараева, 2015; Мичурин и др., 2009).

Между тем изотопно-геохимические данные по сульфидным и карбонатным минералам, сопутствующим золоторудному кварцу, указывают на то, что золотоносные флюиды в Авзянском рудном районе были связаны с магматогенным источником. Образование рудоносных кварцевых жил, согласно установленным Т гом , происходило в широком температурном интервале приблизительно от 140 до 400°С. Эти данные согласуются с рассчитанной нами ранее по распределению Mg, Fe и Mn между доломитом и кальцитом температурой образования жильных карбонатных минералов (290°С), ассоциирующих с кварцем Исмакаевской рудной зоны (Шариповa и др., 2011).

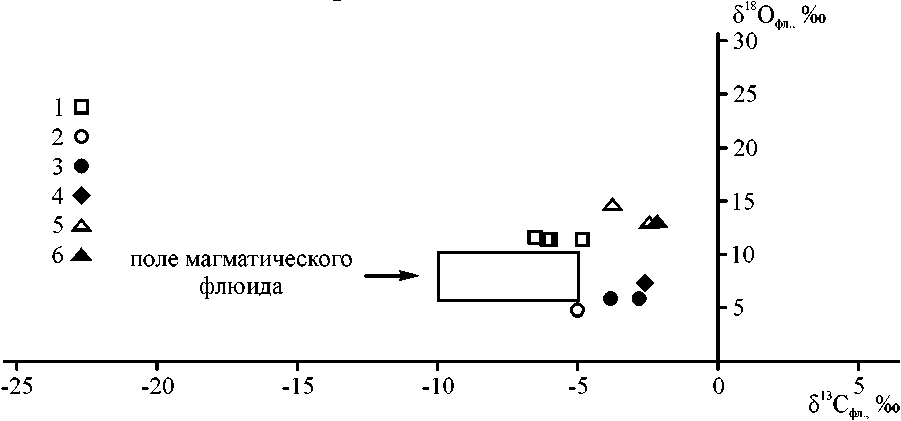

По изотопному составу углерода они отличаются от доломитов и известняков вмещающего разреза, в которых δ13С варьирует от –0,3 до 1,4‰, что соответствует карбонатным породам осадочного происхождения. В ранней генерации анкерита, образующего тесное срастание с жильным кварцем в песчаниках рудопроявле-ния Улюк-Бар, изотопные составы С и О равны соответственно –7,7…–6,1‰ и 18,4…18,6‰ (Шарипова и др., 2012; Шарипова, Мичурин, 2015). С учетом принятой температуры образования анкерита (290°С) по уравнениям фракционирования в системах доломит–СО2 (Ohmoto и др., 1979) и анкерит–Н2О (Zheng, 1999) изотопные составы С и О рудоносного флюида составляют соответственно –6,5…– 4,9‰ и 11,9…12,1‰ и близки к углероду и кислороду магматического происхождения (рис. 7) (Бортников, 2006; Фор, 1989; Sheppard, 1986). Из этого следует, что в гидротермальных растворах, из которых происходило отложение кварца и анкерита, ведущую роль играла углекислота из магматогенного источника.

Анкериты Восточно-Акташского ру-допроявления по сравнению с анкеритами рудопроявления Улюк-Бар в меньшей степени обогащены легкими изотопами 12С и 16О и их изотопные составы С и О равны соответственно –5,0…–3,7‰ и 19,2…20,9‰ (Шарипова и др., 2012; Шарипова, Мичурин, 2015). Такие значения позволяют предположить, что в рудный процесс СО2 вовлекалась как из вмещающих пород, так и из магматогенного источника. Следует отметить, что только в этом рудопроявлении установлено частое присутствие СО2 в ФВ жильного кварца (см. табл. 1). Возможно, это объясняется карбонатным составом вмещающих пород, которые представлены известняками. СО2 здесь одинаково обнаруживается как в высокотемпературных, так и в низкотемпературных ФВ в обеих генерациях жильного кварца – ранней и поздней. Увеличения количества ФВ, содержащих СО2, на какой-либо стадии рудного процесса не выявлено и присутствие углекислоты, по-видимому, обусловлено контаминацией флюидов карбонатным углеродом из вмещающих известняков. Рассчи- кварца давление флюидов в рудопроявле-нии составляло не менее 1280–1420 бар, что предполагает минералообразование на глубинах около 4 км.

Температурный интервал образования сульфидов, сопровождающих кварцевожильные системы, также сходен с температурами образования жильного кварца. Температура формирования пирит-пирротинового парагенезиса в рудопрояв-лении Улюк-Бар составляет 225–450°С (рассчитана по распределению Со и Ni между пиритом и пирротином) и – 300– 450°C, (рассчитана по железистости гексагонального пирротина) (Мичурин и др., 2009). В сульфидах отмечается зональное распределение изотопных характеристик. На глубине от 700 до 300 м они имеют относительно близкий к метеоритному стандарту изотопный состав серы (δ34S от –2,7 до 3,6‰), более однородный по срав- нению с верхней частью рудной зоны, где увеличивается дисперсия значений δ34S (– 4,3…5,4‰). Изотопная зональность связана главным образом с изменением состава и физико-химических характеристик рудоносных флюидов, сера которых имела магматогенный источник, в результате их взаимодействия с вмещающими породами (Мичурин и др., 2009).

танное по Т гом СО 2

поздней генерации

Рис. 7. Изотопный состав углерода и кислорода в золотоносном флюиде Авзянского рудного района: 1–6 – фигуративные точки, рассчитанные по изотопному составу карбонатных минералов из кварцевых прожилков рудопроявлений: Улюк-Бар (1 – анкерит, обр. М-470, М-486, М-488, М-491, 2 – ранняя генерация кальцита, обр. М-488, 3 – поздняя генерация кальцита, обр. М-77, М-83), Кургашлинское (4 – поздняя генерация кальцита, обр. М-497), Восточно-Акташское (5 – анкерит, обр. Ак-10, Ак-12, 6 – кальцит, обр. Ак-5)

Имеющиеся на сегодняшний день геохронологические данные (K-Ar, Rb-Sr, Pb-Pb, химическое датирование) фиксируют два этапа формирования рудопроявлений золота Авзянского рудного района, ранний из которых был около 1000 млн. лет, а поздний - около 600-700 млн. лет назад (Шарипова, Мичурин, 2015). Образование жильного кварца происходило на раннем этапе, поскольку по результатам изучения Pb-Pb методом галенита, образующего прожилки (см. рис. 4) в жильном кварце Исмакаевской рудной зоны, время его образования не моложе 950 млн. лет (Шарипова, Мичурин, 2015). Вместе с тем размещение золотоносных кварцевых прожилков в рудопроявлении Восточно-Акташское в теле габбро-диоритов и на их контакте с вмещающими известняками указывает, что рудоносные прожилки не древнее интрузивных магматических пород, Rb-Sr возраст которых составляет 1065±31 млн. лет (Бобохов и др., 1993). Формирование золотоносных кварцевожильных систем Авзянского рудного района, по-видимому, было обусловлено флюидной миграцией в рамках мощного и относительно длительного тектонотер-мального (рифтогенного?) этапа в осадочном бассейне на востоке Русской платформы, который по времени совпадал с широко распространенным в других регионах мира гренвильским орогенезом. С данным этапом в регионе связаны образование Суранского месторождения флюоритов, месторождений и проявлений ба-рит-полиметалллической минерализации (Верхне-Аршинское, Кужинское и др.), а также мощный Mg-Fe метасоматоз, приведший к формированию крупнейшего на Земле скопления сидеритов (Бакальские месторождения в северной части БМА) и Исмакаевского месторождения магнезитов (Крупенин, 2004).

В то же время только проявление Бо-гряшка по Тэвт ФВ кварца отличается от других золоторудных объектов (см. табл. 1). По нашему мнению, это неслучайно и требует более детального пояснения. Проявление (единственное в регионе) относится к ярко выраженному золотосульфидному типу. Кроме того, его уникальность заключается в том, что вмещающими золотоносную сульфидную минерализацию породами являются брейнериты - высокожелезистые магнезиты, обра- зованные в результате магнезиального метасоматоза первично известняковых отложений миньякской подсвиты суранской свиты нижнего рифея (Крупенин и др., 2016). Согласно ранее проведенным минералогическим наблюдениям (Нечаев, 1982), в брейнеритах отмечаются зоны окварцевания. Изученный нами образец кварца по термокриометрическим особенностям ФВ аналогичен брейнеритам (табл. 2), образование которых проходило в условиях низкотемпературного (диапазон Тгом составляет 140-227°С) гидротермального метасоматоза (Крупенин и др., 2016). В ФВ кварца Тгом находятся в интервале 152-183°С, и обнаружено только одно включение с более высокой температурой гомогенизации 292°С.

Температуры эвтектики также сходны в брейнеритах и кварце и образуют одинаковые узкие интервалы от -55,7 до -52,4°С и от –54,6 до –52,5°С соответственно (см. табл. 1 и 2), что позволяет интерпретировать их солевой состав как смесь хлоридов кальция, натрия и магния. Для хлоридов Mg установлены температуры эвтектики –52°С, для Са+Na –55°С (Борисенко, 1977). Кроме того, в кварце и брейнеритах отмечаются близкие значения солености растворов - 9,1-14,5 мас. % экв. NaCl и 9,5-17,6 мас. % экв. NaCl соответственно.

Сходные температуры гомогенизации, солевой состав ФВ и соленость растворов позволяют связывать образование кварца в золотосульфидном рудопроявлении Бо-гряшка с дорудным процессом магнезиально-железистого метасоматоза и формированием брейнеритов, вмещающих золотоносную сульфидную минерализацию. Этот процесс носил масштабный характер в рифейских отложениях Авзян-ского района. Наиболее вероятно, что формирование брейнеритов происходило одновременно с магнезитами Исмакаев-ского месторождения, расположенного в 10 км севернее проявления Богряшка, на том же стратиграфическом уровне в ми-ньякской подсвите суранской свиты. В околорудных доломитах и магнезитах

Исмакаево и брейнеритах Богряшки уста- нием доли средней группы лантаноидов новлено сходное распределение редкозе- (Крупенин и др., 2016).

мельных элементов, связанное с увеличе-

Таблица 2. Характеристика ФВ магнезитов и кварца Исмакаевского месторождения магнезитов и брейнеритов проявления Богряшка (Крупенин, Гараева, 2015; Крупенин и др., 2017)

|

Минерал |

n |

Т гом , С° |

Т эвт , С° |

Т пл , С° |

Катионы хлоридов |

С, мас. % |

|

Магнезит |

12 |

184–279 |

–56,2…–51,3 |

–25,8…–6,8 |

Са+(Na+Mg?) |

10,2–25,8 |

|

Метасоматический кварц |

13 |

192–245 |

–51,9…–46,3 |

–23,9…–21,8 |

Са+Fe? |

23,5–24,9 |

|

Молочнобелый кварц |

9 |

169–245 |

–35,7…–32,5 |

–13,2…–7,8 |

Mg + К |

11,5–17,1 |

|

Брейнерит |

15 |

141–227 |

–55,1…–52,5 |

–13,8…–6,2 |

Са+(Na+Mg?) |

9,5–17,6 |

Геохронологические данные указывают на образование Fe-магнезитов Исмака-евского месторождения в конце среднего рифея, на уровне 1250 млн. лет назад (Крупенин и др., 2016). Геохимические данные совместно с анализом геологического строения и развития района показывают, что источником флюидов, участвовавших в процессе магнезиальножелезистого метасоматоза в карбонатных породах суранской свиты, являются ремобилизованные захоронённые в отложениях нижнего рифея эвапоритовые рассолы (Крупенин, Гараева, 2015; Крупенин и др., 2015, 2016).

В Исмакаевском месторождении установлены поздние, секущие магнезиты жилы молочно-белого кварца (Крупенин, Гараева, 2015), который по солевому составу ФВ отличается от магнезитов (Тэвт составляют –35,7…–32,5°С) и в свою очередь сходен с жильным кварцем из рудопрояв-лений золота Авзянского рудного района (см. табл. 1 и 2). В целом это неудивительно, поскольку месторождение магнезитов располагается в относительной близости от рудопроявления золота Улюк-Бар, примерно в 1,5–2 км восточнее. При этом в позднем молочно-белом кварце Исмакаево отмечается также сходная по сравнению с золоторудным кварцем соленость ФВ на уровне 11,5–17,1 мас. % экв. NaCl, но фиксируются более низкие температуры гомогенизации, образующие интервал 169–245°С. Максимальные Тгом зо- лоторудного кварца приблизительно на 100–130°С выше. Учитывая сходство солевого состава растворов, можно предположить, что образование кварцевожильных систем происходило одновременно около 1000 млн. лет назад. Более низкие температуры его образования указывают на то, что он, по-видимому, формировался в результате миграции флюидов на удалении от высокотемпературного рудогенерирующего источника и он, вероятнее всего, не содержит золото. Основной фронт циркуляции золотоносных флюидов находился западнее Исмакаев-ского месторождения, в относительной близости к Караташскому разлому, где их разгрузка происходила по оперяющим его разрывным нарушениям. Рудоносный фронт охватывал полосу, протягивающуюся с юга (Акташская рудная зона) на север (Исмакаевская рудная зона) примерно на 40–45 км.

Заключение

Жильный кварц из золотосульфиднокварцевого месторождения Горный Прииск и золотокварцевых малосульфидных рудопроявлений Улюк-Бар и Восточно-Акташское имеет сходные Тгом первичных ФВ (228–382°С) и солевой состав растворов, в котором преобладают хлориды магния и калия. Солёность варьирует в интервале 5,4–15,8 мас. % NaCl экв. Газовая фаза ФВ не содержит СО2 за исклю- чением жильного кварца из проявления Восточно-Акташское. Рассчитанное по Тгом СО2 поздней генерации кварца давление флюидов в рудопроявлении составляло не менее 1280–1420 бар, что предполагает минералообразование на глубинах около 4 км. Изотопно-геохимические данные по сульфидным и карбонатным минералам, сопутствующим золоторудному кварцу, указывают на то, что относительно высокотемпературные (250–450°С) золотоносные флюиды были связаны с маг-матогенным источником. Формирование кварца в этих золоторудных объектах обусловлено глубинной миграцией флюидов в рамках мощного тектоно-термального этапа в осадочном бассейне на востоке Русской плиты, который по времени совпадал с широко распространенным в других регионах мира грен-вильским орогенезом.

Жильный кварц из вмещающих ри-фейских отложений региона, образованный предположительно в результате региональных постдиагенетических преобразований, отличается от золоторудного кварца. Он характеризуется преобладанием хлоридов железа в солевом составе растворов (Н 2 О+NaCl+FeCl 2 (FeCl 3 )±HCl), более низкими Т гом (128–238°С) и более высокой солёностью (12,9–22,8 мас. % NaCl экв.).

Таким образом, в Авзянском золоторудном районе для постмагматических флюидов характерны более высокий диапазон температур и пониженная соленость по сравнению с бассейновыми растворами, имеющими температуры ниже 250°С, ограниченные глубиной погружения осадочного бассейна, и повышенную солёность, которая определяется присутствием захоронённых рассолов эпизодов эвапоритовой седиментации.

ФВ кварца из золотосульфидного проявления Богряшка имеют Тгом 152–292°С и состав солей, в которых преобладают хлориды кальция и магния. Образование кварца связано с дорудным процессом магнезиально-железистого метасоматоза и формированием брейнеритов, вмещаю- щих золотоносную сульфидную минерализацию.

Список литературы Жильный кварц из рудопроявлений золота в рифейских отложениях Авзянского рудного района (Южный Урал): минералогические и термокриометрические особенности

- Анфимов Л.В. Литогенез в рифейских осадочных толщах Башкирского мегантиклинория (Ю. Урал)/Ур0 РАН. Екатеринбург, 1997. 290 с

- Бобохов А.С., Бобохова Р.Б., Горожанин В.М., Мичурин С.В. Термогазогеохимические и изотопные поисковые критерии колчеданного и золото-сульфидного оруденения (на примере месторождений Башкортостана)/УНЦ РАН. Уфа, 1993. 23 с

- Борисенко А.С. Изучение солевого состава растворов газово-жидких включений в минералах методом криометрии//Геология и геофизика. 1977. № 8. С. 16-28

- Боровиков А.А., Гущина Л.В., Борисенко А.С. 0пределение хлоридов железа (II, III) и цинка в растворах флюидных включений при криометрических исследованиях//Геохимия. 2002. № 1. С. 70-79

- Бортников Н.С. Геохимия и происхождение рудообразующих флюидов в гидротермально-магматических системах в тектонически активных зонах//Геология рудных месторождений. 2006. Т. 48, № 1. С. 3-28

- Грановская Н.В., Кобзарева Ж.С. Флюидные включения в жильном кварце золоторудных проявлений Башкирского антиклинория//Минералы и минералообразование в природных и техногенных процессах: матер. Всерос. науч. конф., посвященной 40-летию Башкирского отделения РМ0. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2009. С. 27-29

- Ермаков Н.П., Долгов Ю.А. Термобарогеохи-мия. М.: Недра, 1979. 271 с

- Кобзарева Ж.С. Минералого-термобарогеохи-мические особенности жильного кварца в рифейских осадочных комплексах Авзяно-Белорецкого золоторудного района (Ю.Урал): автореф. дис.... канд. геол-мин. наук/Южный федеральный ун-т. Ростовна-Дону, 2007. 24 с

- Ковалев С.Г., Высоцкий И.В., Фаткуллин И.Р. Сложнодислоцированные углеродсодержащие толщи западного склона Южного Урала. Уфа: Изд-во БГУ, 1999. 118 с

- Ковалев С.С., Шарипова А.А., Ковалев С.Г., Мичурин С.В. Минералогия черносланцевых отложений Улуелгинско-Кудашмановской зоны (Башкирский мегантиклинорий)//Вестник Академии наук РБ. 2016. Т. 21, № 2 (82). С. 53-64

- Крупенин М.Т., Гараева А.А. Источники флюидов для метасоматических магнезитов Исмакаевского месторождения ЮжноУральской провинции (термокриометрия флюидных включений)//Литосфера. 2015. №2. С.133-139

- Крупенин М.Т., Мичурин С.В., Шарипова А.А., Гуляева Т.Я., Петрищева В.Г. Минералогические и геохимические особенности магнезиально-железистых карбонатов Авзянского рудного района Южного Урала в связи с закономерностями метасоматоза//Вестник Уральского отделения РМ0. 2016. №13. С. 73-88

- Ларионов Н.Н. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. Южно-Уральская серия. Лист N-40-XXII (Тукан)/Министерство природных ресурсов РФ. М., 2003

- Мичурин С.В., Ковалев С.Г., Горожанин В.М. Генезис сульфатов и сульфидов в нижнерифейских отложениях Камско-Бельского авлакогена и Башкирского мегантиклинория. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2009. 192 с

- Нечаев В.П. 0собенности гидротермально-метасоматического процесса на некоторых золоторудных проявлениях западного склона Южного Урала//Вопросы минералогии, геохимии и генезиса полезных ископаемых Южного Урала/БФАН СССР. Уфа, 1982. С. 52-56

- Рыкус М.В., Сначев В.И. Золото западного склона Южного Урала/УНЦ РАН. Уфа, 1999. 170 с

- Фор Г. 0сновы изотопной геохимии. М.: Мир, 1989. 590 с

- Шарипова А.А., Мичурин С.В. Карбонат-кварцевые жилы из рудопроявлений золота в рифейских отложениях Башкирского антиклинория//XV Всерос. конф. по термобарогеохимии (18-20 сентября 2012 г.)/ИГЕМ РАН. М., 2012. С. 88-89

- Шарипова А.А., Мичурин С.В. Изотопно-геохимическая характеристика рудопрояв-лений золота в докембрийских отложениях Башкирского мегантиклинория//Байкальская молодежная научная конференция по геологии и геофизике: матер. III Всерос. молод. науч. конф. Улан-Удэ, 2015. С. 249252

- Шарипова А.А., Мичурин С.В., Веливецкая Т.А., Игнатьев А.В. Золотоносный пирит в рифейских отложениях Башкирского мегантиклинория (на примере рудопроявления Богряшка)//Вестник Академии наук РБ. 2017. Т. 22, №1. С. 84-93

- Шарипова А.А., Мичурин С.В., Попов В.А., Канипова З.А. Жильные карбонатные минералы рудопроявлений золота в нижнерифейских отложениях Башкирского антиклинория//Геологический сборник № 9. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2011. С. 220-227

- Ohmoto H., Rye R.O. Isotope of sulfur and carbon//Geochemestry of Hydrothermal deposits. 1979. P. 509-567

- Sheppard S.M.F. Characterization and isotopic variations in natural wates//Stable isotopes in high temperature geological processes. Reviews in Mineral. 1986. № 16. P. 165-183

- Zheng Y.F. Oxygen isotope fractionation in carbonate and sulfate minerals//Geochemical Journal, 1999. Vol. 33. P. 109-126