Жить - спасая жизни

Автор: Лазаренко Я.С., Никитина В.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены сведения о деятельности саратовских медиков на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны, об их вкладе в развитие медицины, о преданности профессии и чувстве ответственности за жизни людей.

Великая отечественная война, женщины-фронтовики, музей истории, роман «порт- артур»

Короткий адрес: https://sciup.org/149135312

IDR: 149135312 | УДК: 61:355«1941/1945»]-055.2(470.44)

Текст научной статьи Жить - спасая жизни

-

1В ремя никогда не сотрет из нашей памяти Великую Отечественную войну.

Еще за несколько лет до начала этих грозных событий Саратов находился в одном ряду с городами, которые являлись не только центрами развития и становления медицинской науки, но и «кузницей» подготовки врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Поэтому с первых дней боевых действий в Саратов направляли раненых для лечения, здесь же осуществлялась их реабилитация для возвращения в ряды действующей армии.

В те дни специалистами в эвакуационных госпиталях нашей области работали 48 ученых из числа сотрудников медицинского института. Оказывалась хирургическая помощь тысячам больных, проводились многочисленные консультации, благодаря чему раненые в 80% случаев снова возвращались в строй…

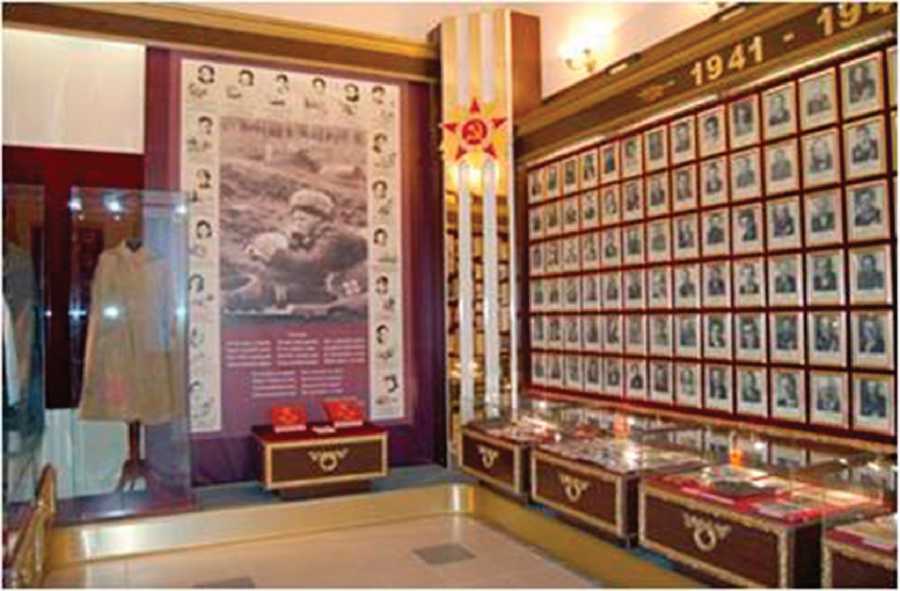

В музее истории Саратовского государственного медицинского университета особое, почетное, место занимает раздел, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Неподдельный интерес вызывают у посетителей музея такие экспонаты, как трофейный немецкий халат со стерилизатором, подаренный ассистентом Е. А. Павловской; документы, награды, фотографии С. Б. Давидсон — начальника челюстно-лицевого госпиталя; личные вещи (кобура, аттестат, военные фотографии) К. И. Мышкина — заведующего кафедрой факультетской хирургии; операционные журналы военного времени. Невозможно остаться равнодушным, вглядываясь в лица на фотографиях, расположенных на стенде музея истории, участников Великой Отечественной войны — сотрудников вуза.

В первые дни войны на фронт ушли многие сотрудники и выпускники Саратовского медицинского института. Мы, современное поколение СГМУ, помним и гордимся заслугами сотрудников и студентов нашего вуза, защитивших честь и независимость нашей Родины. Многие из фронтовиков не вернулись с полей боевых сражений, отдав жизнь за светлое будущее. На территории университетского городка установлен обелиск с именами всех погибших в боях сотрудников СГМУ им. В. И. Разумовского и СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Ежегодно в День празднования Великой Победы проводится торжественный митинг, на котором мы чтим память участников, героев войны, заканчивающийся церемонией возложения цветов и венков к обелиску.

…Первые эшелоны с ранеными госпитали Саратова и области смогли принять уже в начале июля 1941 г. Этот людской поток, обагренный кровью, увеличивался с каждым часом… «В 1942 г., когда развернулись жестокие бои в Сталинграде и Саратов

стал прифронтовым городом, в местные госпитали раненые прибывали прямо с передовой, из жуткого пекла, перевязанные наспех под огнем противника, в сочащихся кровью бинтах» [1]. Госпитали Саратова выполняли в ту пору функции подвижных госпиталей и медсанбатов. В Саратове также был фронт — только без выстрелов, атак и взрывов. Как на войне, в самую ответственную минуту тут тоже нужно было поднять людей и повести их за собой. Органично и безупречно умел это делать Сергей Романович Миротворцев!

Сергей Романович Миротворцев (1878-1949) — врач, выдающийся хирург, ректор Саратовского медицинского института. Великая Отечественная стала пятой войной в его жизни, и застала она его в Сталинграде. 22 июня 1941 г. профессор Саратовского мединститута Миротворцев, которому тогда было уже за 60 лет, не раздумывая отправляет телеграмму в Генеральный штаб Красной Армии с просьбой использовать его опыт. Получен ответ: «Ваша просьба, достойная патриотов нашей Родины, Генштабом Красной Армии удовлетворена…». Сергей Романович моментально приступает к своим обязанностям: он помощник начальника эвакопункта, а затем главный хирург эвакуационных госпиталей Саратова и области. Работать надо было много и быстро: обустраивать все новые и новые госпитали, искать для них помещения, не забывая при этом о заботе и уходе за ранеными. Госпиталям катастрофически не хватало ваты, и Сергею Романовичу приходит в голову гениальная мысль: а почему бы не использовать заменитель — полотняный материал, расщепленный на ничтожно мелкие волокна? Тогда такую вату при желании может делать каждый человек! В газете «Коммунист» С. Р. Миротворцев опубликовал к саратовцам обращение: помогите раненым — возьмитесь за изготовление ваты! И его услышали, услышали во всем Поволжье! В госпитали стал поступать огромный поток заменителя ваты. А Сергей Романович берется за воплощение новой идеи: вместо бинтов, которых явно не хватало из-за невероятного объема перевязок, использовать марлевые подушечки, набитые еловыми и сосновыми опилками [1–3]. Миротворцев сумел еще и обосновать, что по асептичности и гигроскопичности такие подушечки могут превосходить даже марлю. В Саратове было налажено целое производство по выпуску этой нужной для исцеления раненых продукции.

Прошло почти три четверти века после окончания Великой Отечественной войны, постепенно отдаляется от нас всё пережитое в ту пору, поэтому исключительную ценность приобретают личные вещи непосредственных участников боевых действий, которые сохранились до нашего времени: письма, фотографии, документы. Особое место в этом ряду занимают подлинные личные дневники. С. Р. Миротворцев вел в военные годы такой дневник. Он не был писателем, но строки, занесенные им в дневник, содержат мате-

Музей истории Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского

риал, по которому мы можем охарактеризовать его личность как в профессиональном, так и в человеческом плане. Дневник содержит объективное описание суровых и тяжелых дней и ночей, доносящее до нас живое дыхание войны и позволяющее представить разноплановый и самоотверженный труд известного всей стране хирурга во имя Великой Победы.

В романе «Порт-Артур» А. Н. Степанова есть очень красочный эпизод: в бою с японцами тяжело ранило молодого прапорщика Звонарева. Около его постели много врачей, среди которых и главный хирург крепости Гюббенет. Именно он принимает решение ампутировать у Звонарева правую ногу. Его девушка, Варя, умоляет: «Не делайте его калекой!» Но врач не отказывается от своего решения. И тогда молодой, еще никому не известный врач Миротворцев Сергей Романович берет на себя ответственность подождать с ампутацией. И что же? Он спасает Звонареву ногу! В порыве благодарности Варенька восклицает: «Вы… вы не Миротворцев, а Чудотворцев!» Таким он и вошел в историю отечественной хирургии: творцом великого чуда, которое называется «Спасение Жизни».

Без преувеличения можно сказать, что во всех пяти войнах С. Р. Миротворцев оказал медицинскую помощь более чем миллиону раненых. Сегодня именем этого выдающегося Ученого названа 3-я Клиническая больница Саратова [1]…

Отдельно следует упомянуть о женщинах-фронтовиках, которые наравне с мужчинами встали в строй, не забыв ни на секунду о своем врачебном долге.

Не случайно «звездой войны и фронтовой легендой» называли сотрудники профессора кафедры акушерства и гинекологии СГМУ Антонину Ефимовну Сумовскую. Войну она встретила студенткой 3-го курса. Но это не помешало ей пойти в военкомат, в котором девушку попросили не торопиться на фронт, а получить образование. И тогда Антонина Ефимовна, пройдя ускоренный курс по программе обучения, добровольно была призвана в ряды Советской Армии, где служила в медсанбате 8-й Гвардейской стрелковой воздушно-десантной дивизии. Ее воспоминания откровенны и правдивы. В них она признается, что именно война научила ее, двадцатилетнюю девчонку, всему тому, что она так ценила в течение всей своей жизни. Ее поколение было свидетелем трагедии нашего народа, теряя друзей, близких, но смогло выстоять, самоотверженно выполнив свой патриотический долг. Приближая каждый день долгожданную Победу, Сумовская участвовала в битве на Курской дуге (в частности, в крупнейшем танковом сражении Второй мировой в районе станции Прохоровка), в сражениях на Днепре, при взятии Киева, в боях за освобождение Львова, Кракова и других городов. Награждена Антонина Ефимовна орденом Отечественной войны II степени, медалями: Г. К. Жукова, «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими, одна из которых медаль «Лучшие люди России».

После войны, вернувшись в Саратовский медицинский институт, Антонина Ефимовна работала на кафедре акушерства и гинекологии, которую в последующем и возглавляла. К сожалению, ее сегодня с нами нет. Она умерла 14 октября 2012 г. Заслуженный врач России А. Е. Сумовская не только спасла сотни жизней в годы Великой Отечественной войны, но и подарила жизнь сотням новорожденных в мирное время [2–4] …

Другая «звезда Победы» — профессор кафедры онкологии СГМУ Татьяна Александровна Куницына. В 1943 г. она с отличием оканчивает медицинский вуз и направляется на фронт для прохождения службы в военном госпитале. Татьяна Александровна дошла до самого Берлина, где в подвальном помещении на Фридрихштрассе, в полевом госпитале, начальник

Собрание сотрудников Саратовского государственного медицинского института, посвященное 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Слева направо: ассистент кафедры анатомии человека Анатолий Иванович Зайченко; доцент кафедры анатомии человека Дмитрий Иванович Фортушнов; заведующий кафедрой анатомии человека профессор Вадим Иосифович Бик; декан лечебного факультета профессор Константин Иванович Бендер; препаратор кафедры анатомии человека Валентина Васильевна Палкина

Санитарного управления фронта генерал Ибрагимов торжественно вручил ей орден Красной Звезды.

Уважаемого педагога и врача, студенты и коллеги называли «вечный солдат, вечная труженица». Ее труд, направленный на служение Родине, спасение тысячи жизней тяжелобольных в годы войны и мирное время, был высоко оценен. Татьяна Александровна награждена боевыми и трудовыми орденами и медалями страны, в числе которых высшая награда Советского Союза — орден Ленина. Именно о ней написана книга «Золотой скальпель» [2–4] …

В те годы ушла защищать нашу Родину и моя прабабушка — Палкина Валентина Васильевна. Окончив в 1941 г. курсы медицинских сестер, она, 18-летняя девушка, была призвана в ряды Красной Армии. Службу проходила в медсанбате 20-го танкового Звенигородского корпуса до самых последних дней войны. После войны продолжила работу на кафедре нормальной анатомии Саратовского медицинского института…

Несмотря на уникальность судеб участников той страшной войны, многое их объединяет. Это преданность профессии, клятвы бойца и Гиппократа и, конечно же, беззаветная преданность своему делу — делу, «которому ты служишь»! О таких людях написал стихотворение Сергей Белоключевский:

Под белым халатом не спрячешь погоны, Эмблем медицинских не скроешь от глаз. Врачи в медсанбатах в тылу обороны Умело спасают от гибели нас.

Они надевают халат и перчатки

И скальпели острые в руки берут.

Свое мастерство отдают без остатка,

А значит, бойцы ни за что не умрут.

Ведь «бывших» военных врачей не бывает!

В них сразу заметен характер бойца.

Они нас у смерти из рук вырывают

И будут бороться за жизнь до конца.

Авторский вклад: написание статьи — Я. С. Лазаренко, В. В. Никитина; утверждение рукописи для публикации — В. В. Никитина.

Список литературы Жить - спасая жизни

- Документы о создании эвакогоспиталей в области и назначении С. Р. Миротворцева главным хирургом за 1941 год. URL: http://saratov.rusarchives.ru / exhgaso / Mirotvorzev

- Свистунов А.А., Николенко В.Н., Моррисон В.В. Профессора и заведующие кафедрами Саратовского государственного медицинского университета, 1909-2009 Саратов: Изд-во СГМУ, 2008; 420 c.

- Аврус А.И., Атоян В.Р., Голубев А.В., Островский Н.В. Профессора и доктора наук Саратовской области: библиографический справочник в восьми томах. Саратов: Изд-во СГУ, 2000; т. 1, 247 c.

- Попков В.М., Степанов С.А., Николенко В.Н. Вклад клиник и кафедр Саратовского государственного медицинского института в подготовку кадров, медицинской помощи раненым и больным в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Саратовский научно-медицинский журнал 2010; 6 (2): 231-5.