Жизнь в эпоху перемен, или о том, как в 1920-1940-е гг. в советской России решался жилищный вопрос

Автор: Хлынина Татьяна Павловна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: История повседневности

Статья в выпуске: 3 т.7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена решению в 1920-1940-е гг. жилищного вопроса. В ней анализируются стратегии власти по решению жилищного вопроса, рассматриваются проекты строительства жилья и его формы, архитектурные особенности советской типовой застройки. Значительное внимание уделяется проектированию жилого пространства. Делается вывод о тесной взаимосвязи жилищной политики и представлений власти о новом быте нового человека.

Жилищный вопрос, ный передел, уплотнение, екты, коммуналка, дома-коммуны, сталинка

Короткий адрес: https://sciup.org/140206262

IDR: 140206262

Текст научной статьи Жизнь в эпоху перемен, или о том, как в 1920-1940-е гг. в советской России решался жилищный вопрос

Привычное представление о том, что советский человек являлся лишь страдательной величиной большой политики, в реальности оказывается не более чем ми- фом. Причем мифом, отчасти порожденным его собственными руками, написавшими не один десяток жалоб на несправедливые действия власти и ее бездушное отношение к нуждам и чаяниям трудящихся. Однако, если обратиться к повседневной жизни подавляющего большинства населения того времени, то в ее, казалось бы, неспешном течении обнаружится изрядное количество способов и практик, позволяющих не только уживаться с не всегда продуманными решениями извне, но и направлять их в нужное для себя русло. Показательным примером тому может служить решение жилищного вопроса, как известно, испортившего не одно поколение советских людей и породившего феномен коллективного быта даже в отдельно взятой благоустроенной квартире. Рассмотрим, как и под воздействием каких обстоятельств в предвоенные десятилетия менялась жилищная политика советского государства и насколько она удовлетворяла ее непосредственного потребителя.

Начавшаяся в 1917 г. революция и последовавшая за нею национализация жилищного фонда поставила перед молодым советским государством практически невыполнимую задачу по обеспечению жильем всего трудящегося населения города. Един- ственным выходом из сложившейся ситуации, когда для строительства нового жилья не хватало не только средств, но и элементарных сил, виделся его передел. «Война дворцам», получившая свое официальное одобрение в подготовленном В.И. Лениным наброске постановления «О рекви-зии квартир богатых для облегчения нужд бедных», призвана была не только решить эту проблему, но и определить дальнейшие перспективы советской жилищной политики. Такой перспективой оказалась принципиальная невозможность для каждого человека иметь отдельную комнату как напоминание о неправедно нажитом богатстве. Согласно тому же ленинскому определению, богатой признавалась квартира, где количество комнат равнялось либо превышало «число душ населения, постоянно проживающих в этой квартире» [6, с. 380]. Именно эти богатые квартиры и подлежали уплотнению, а также заселению новыми жильцами «из простых».

Перераспределение жилищного фонда, узаконенное декретами СНК РСФСР «О воспрещении сделок с недвижимостью» от 14 декабря 1917 г. и «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах», принятого 20 августа 1918 г., должно было, по мысли его инициаторов, существенно улучшить положение нуждающегося в жилье населения. Согласно данным статистики, это улучшение сказалось, прежде всего, на условиях проживания семейных рабочих, большинство из которых только в одном Петербурге уже к 1923 г. оказались собственниками отдельных комнат, а изредка и целых квартир. Однако с существенным увеличением жилого пространства, исчезновением таких специфических форм его освоения как «угловые жильцы» и «коечники», возникла не менее острая проблема, связанная с эффективностью его использования. А.И. Черных приводит показательные факты, когда получив, казалось бы, долгожданные дополнительные метры в бывших «барских хоромах», пролетарии не знали, как ими распорядиться. К тому же переселение в новые и благоустроенные квартиры, находившиеся по преимуществу в центральной части города, увеличивали расстояние от основных мест работы и соответственно расходную часть семейного бюджета. Именно по этой причине многие рабочие не спешили воспользоваться предоставленным правом улучшения жилья [11, с. 71]. И, наконец, даже смирившись с неудобствами непривычно просторной и функционально мало пригодной планировки, они все равно оказывались в стесненных обстоятельствах: занимаемая площадь бывших особняков в разы превышала официально положенные метры жилья, что требовало его уплотнения.

Уплотнение представляло собою «увеличение населения данной жилой площади или лишение жильцов части жилой площади» и подразделялось на принудительное и добровольное. Принудительное уплотнение производилось без согласия уплотняемых, в то время как самоуплотнение предоставляло жильцам право в течение двух недель подыскать себе соседей. В случае его нереализации вопрос о судьбе излишней жилплощади решался домовыми управлениями [7, с. 19]. Механизм процедуры уплотнения хорошо описан М.А. Булгаковым в «Собачьем сердце»: «Мы – управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. – Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович. — Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. — Вопрос стоял об уплотнении... — Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от двенадцатого сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений? — Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и це- лом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах. — Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку. Четверо онемели. – Восьмую? Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако это здо-о-рово! — Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной. — У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет — три! Смотровая — четыре. Операционная — пять. Моя спальня — шесть, и комната прислуги — семь. В общем, не хватает... Да, впрочем, это не важно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать? — Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука. — Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли говорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве» [1].

Еще от одного булгаковского персонажа современный читатель узнает и о санитарно-гигиенической норме, приходившейся на одного человека той поры, о заветных 16-ти аршинах, на которых «сидел и будет сидеть» Шариков. Следует отметить, что 8,09 м кв., о которых идет речь, не были постоянной величиной и менялись в зависимости от остроты жилищного кризиса. В 1919 г. усилиями Наркомата здравоохранения была научно определена официальная норма заселения. Она определялась минимальной величиной кубатуры воздуха в 30 куб. м, необходимой человеку для нормального самочувствия после ночного сна, и составляла 8,25 м кв. По данным, приводимым М.Г. Мееровичем, с 1920 по 1926 гг. только в одной Москве, где жилищная теснота проявлялась особенно остро, эта норма варьировалась от 9,3 м кв. до 5,3 м кв. Для провинциальных городов она была не- сколько выше и в 1926 г. составляла 6,3 м кв. [7, с. 17]. Обретение собственного «заветного угла», который и стал реальным итогом проводимых преобразований, не только не улучшил жилищных условий тех, ради которых все это зачиналось, но и породил феномен советской коммуналки – «квартиры, находящейся в государственной собственности, заселяемой государственными органами в соответствии с нормативами жилой площади, положенной на одного человека, независимо от семейного статуса жильцов и конфигурации квартиры» [5].

Именно в такую типичную коммуналку попадает героиня романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба» Евгения Григорьевна Шапошникова: «Жила Женни Генриховна в полутемной комнатке, когда-то отведенной для прислуги в большой купеческой квартире. Теперь в каждой комнате жила семья, и каждая комната делилась с помощью ширмочек, занавесок, ковров, диванных спинок на уголки и закуты, где спали, обедали, принимали гостей, где медицинская сестра делала уколы парализованному старику» [5]. Образованию новых коммуналок и уплотнению уже существующих способствовало уменьшение нормы санитарной площади на человека. Годы первой пятилетки ознаменовались резким ростом миграции в города, население которых только с 1925 г. по 1930 г. увеличилось на 35%. С 1931 г. значительно увеличивается процент населения, живущего на «голодной норме» — до 4 кв. м.

В свою очередь, вселение в «роскошные барские апартаменты» привело к завышенным ожиданиям у населения, которые не могли реализоваться в условиях массовой советской застройки, и породило мечты об отдельном и относительно комфортном жилье с удобствами. Оценивая довоенный уровень жилья, респонденты вспоминали: «Наши смежные вдвоем, а их отдельные. Кухня отдельная, кухня, правда… да ну, не меньше, чем теперь в хру- щевках. Вот так это строилось для рабочих, а напротив был корпус, там были изолированные квартиры. И вообще, они были оборудованы лучше, по-моему, там были ванны. У нас, ничего. Горячей воды ни у кого не было, холодная, но у нас не было ни душа, ничего» [9].

Свое победоносное шествие по стране коммуналки начали с национализации жилья и, пережив его демуниципализацию в начале 1920-х гг., завершившуюся появлением кооперативных коттеджей, составили к 1941 г. большую часть жилищного фонда страны. Однако несмотря на стремление официальной власти к предельной централизации жилищной сферы и ее убежденности в незыблемости основ коммунального быта, жилищная политика в рассматриваемый период времени не была столь однозначной. Ее отклонения от намеченной генеральной линии определялись, помимо всего прочего, и нежеланием советского человека «выставлять напоказ всю свою жизнь в ее мельчайших подробностях» [10].

Одним из следствий подобного нежелания стали так и не прижившиеся в стране дома-коммуны. Предыстория их возникновения оказалась тесно связанной с развернувшейся в конце 1920-х гг. дискуссией о том, каким должно быть рабочее жилище. Именно тогда возникла идея о невозможности совмещения старой формы и нового содержания: «Приходится строить новый быт в старых жилищах. Полученный в наследство от старого строя жилищный фонд насквозь пропитан замшелой стариной переживших свою экономическую эпоху форм быта – каждый дом строился с таким расчетом, чтобы всякая семья имела возможность вести совершенно изолированное домашнее хозяйство». Новый тип жилья должен был обеспечить коллективизацию быта, воплощением которой виделись дома-коммуны, принципиальными характеристиками которых становились

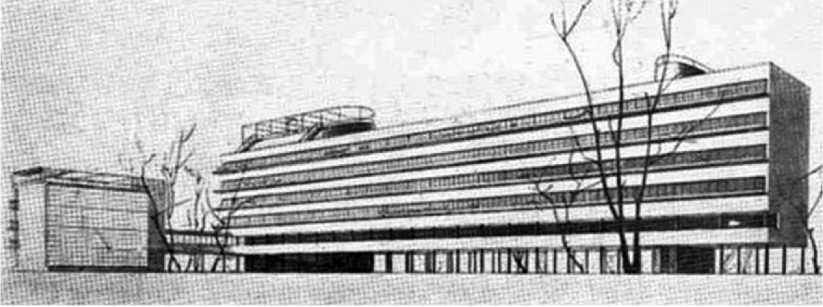

Дом-коммуна Наркомфина, M. Я. Гинзбург, И. Ф Милинис, инж. С.Л. Прохоров. (Жилой дом на Новинском бульваре). 1928—1930 (Новинский бульвар, 25)

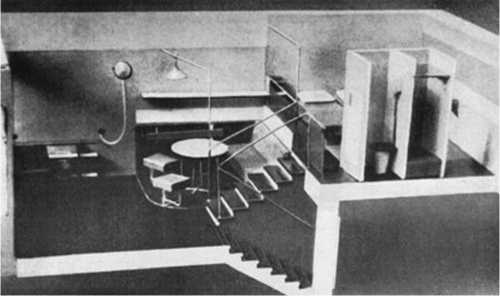

Рис. 1. Эль Лисицын. Макет оборудования комнаты в доме Гинзбурга [14]

«выделение из квартиры функций питания, воспитания детей и стирки», а также требование, согласно которому «каждый должен жить на началах строжайшей регламентации и подчинения правилам внутреннего распорядка» [13]. По замечанию М. Близнаковой, «большинство победивших проектов были слишком фантастическими для имевшегося экономического уровня. И если даже они все-таки реализовывались, «то очень скоро общественный характер рекреационных зон сводился на “нет” тем, что жильцы не стремились обобществлять свою частную жизнь, и семейные ценности возобладали над общественным устройством» [10].

Наглядным тому подтверждением являлась судьба Социалистического города в Нижнем Новгороде, планировавшегося как поселение-коммуна с обобществленным бытом, коллективными формами жилища — домами-коммунами на 1000 чел. каждый. Проект предусматривал наряду с жилыми корпусами строительство двух яслей и одного детского сада, а также общественно-культурного центра. Дома-коммуны предполагали возрастной принцип их заселения: центральный корпус предназначался для школьников. По обе стороны от него располагались два корпуса молодежи. Вправо и влево к этим корпусам примыкали еще по два здания для взрослых, имевших детей. Наряду с жилыми комнатами, в каждом корпусе размещался красный уголок для коллективного отдыха. Общие кухни, туалеты и ванные предусматривались поэтажно. Осенью 1930 г. началось заселение города с так и не построенными яслями и детским садом. Многие корпуса не были обеспечены водой и отоплением, находились в состоянии незавершенных отделочных работ. Само заселение происходило с нарушением принятых ранее норм: так, в квартиры, предусмотренные на одного человека и составлявшие 9 кв. м., вселялись семьи из 3–4 чел.

Не произошло и реорганизации быта: места коллективного пользования по большей своей части становились полем столкновения различных жизненных практик и ценностных представлений жильцов [13].

Вместе с тем, многие довоенные постройки несли на себе неуловимое для наших современников очарование многолюдности и «скученности» быта: «Ох, уж эти довоенные нахичеванские дворы! Малонаселенные, с одноэтажными флигельками и квартирками, утопающими в зелени. У каждого соседа беседка или веранда и обязательно с кроватью. На калитке висел один почтовый ящик для всех жильцов, и каждый сосед, проходя мимо, заглядывал в него, и спешил сообщить, кому пришла почта. Где-то в сторонке, сложенная из кирпича печурка, на которой готовили обеды, распространяя вкусные запахи на весь двор; но многие пользовались примусами на общей кухне» [2, с. 5]. Именно эта скученность, зачастую лишавшая человека возможности уединения и превращавшая его жизнь в «спектакль по Мейерхольду», спасла жизнь в годы войны многим людям. Так, коммунальные кухни, в одночасье превратившиеся в «места, где грелись все и видели, кто и чем питался», становились источниками взаимопомощи и моральной поддержки. Известны случаи, когда соседи оказывались единственными кормильцами для тех, кто потерял всех своих близких: в блокадном Ленинграде они отоваривали карточки, ухаживали за обитателями «выморочных» квартир, устраивали в приюты осиротевших детей [12, с. 366–379].

1930-е гг. прошли под знаком возвращения советскому человеку утраченного вкуса к нетиповому жилью. Появившиеся в тот период времени сталинки, обещавшие в перспективе стать «штучными дворцами для рабочих», таковыми оказались только для номенклатурных работников, представителей технической и творческой интеллигенции. «Дома для начальников»

в отличие от их рядовых аналогов, строившихся по преимуществу для рабочих, имели хорошую планировку, предусматривавшую кабинеты и детские, библиотеки и комнаты для прислуги, просторные кухни, раздельные санузлы и подсобные помещения. Их общая жилая площадь составляла от 32 кв. м для однокомнатной до 110 кв. м для четырехкомнатной квартир. Строившиеся, как правило, по специальным проектам номенклатурные сталинки часто оказывались архитектурными достопримечательностями городов и длительное время расценивались одним из самых удачных жилищных проектов советской эпохи. Значительно уступавшие им как в метраже, так по степени удобств (во многих из них не предусматривались горячая вода и ванные) рабочие сталинки изначально планировались под коммунальное заселение. Расположенные на окраинах городов и полностью лишенные какого-то ни было декоративного убранства, они образовывали обезличенные жилые массивы, придавая, тем самым, жилищной политике характерный для нее в целом отпечаток строительного прагматизма. Первоначальная идея о том, что ни одно здание сталинской застройки (по крайней мере, в Москве) не будет повторять другое, уже к концу 1930-х гг. сменилась необходимостью перехода к серийному сборному домостроению.

Однако несмотря на все проводившиеся эксперименты и добросовестный поиск властью решения жилищного вопроса, жилья, не говоря уже о его качестве, катастрофически не хватало. Причиной тому зачастую оказывались «добросовестные» действия все той же власти, исходившей из необходимости построения принципиально нового быта и поиска соответствовавших ему пространственных форм. Так, постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах» управление всем государственным жилищным фондом было возложено на местные советы, предприятия и учреждения, в чьем ведении находились жилые дома. Спустя три года начнется борьба с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и дачных поселках. Сосредоточив в своих руках всю проектную (в 1931 г. был принят запрет на частное проектирование) и строительную деятельность), государство тем самым не только лишало граждан возможности самостоятельного решения жилищного вопроса, но и ставило его в зависимость от довольно скромных бюджетов местных органов власти и торгово-промышленных предприятий. К 1940 г. городской жилищный фонд СССР насчитывал 421 млн кв. м, в то время как официально зарегистрированное городское население, согласно переписи 1939 г., составляло 56,1 млн. чел. По оценкам исследователей, «этого было недостаточно для того, чтобы улучшить жилищные условия граждан» [4], на каждого из которых, согласно той же переписи, в различных уголках страны приходилось от 4,5 до 8 кв. м.

Подтверждением крайне неудовлетворительной ситуации, складывавшейся с обеспечением жильем, стали массовые обращения граждан в органы власти и лично к представителям высшего советского и партийного руководства страны. Так, жена капитана пограничных войск, орденоносца Л.К. Козлова, обращаясь к «глубокоуважаемому и дорогому Михаилу Ивановичу» Калинину, писала, что после того как была оставлена мужем, «находится в жутких квартирных условиях (13 кв. м), комната на 8 человек, со стен течет вода» [3, Л. 83]. В другом письме «маленького человека, посмевшего побеспокоить занятого государственными делами большого человека», сообщалось о семейной трагедии, в результате которой ребенок, больной туберкулезом,

«остался на 6 м, вместо положенных 14 м» [3, Л. 216–217].

Решение жилищного вопроса определялось не только острым дефицитом жилья, доставшимся советской власти от предыдущего антинародного режима [8]. На его выработку определяющее воздействие оказывали и представления власти о формах нового быта, посредством которых планировалась организация жизни советского человека. При этом последний вовсе не являлся их пассивным потребителем. По мере наличия или отсутствия привычки к комфорту, ведения коллективного или автономного образа жизни он творчески приспосабливался к навязываемым ему сверху условиям жизни, которые в результате становились неизбежно иными.

Список литературы Жизнь в эпоху перемен, или о том, как в 1920-1940-е гг. в советской России решался жилищный вопрос

- Булгаков М.А. Собачье сердце. URL: http://www.m-a-bulgakov.ru/dog_heart_17.html (дата обращения: 23.01.2013).

- Галустян В. Мой Нахичеван. -Таганрог, 2011. -48 с.

- Государственный архив Российской Федерации. Ф.Р. -7523. Оп. 27. Д. 4.

- Грудницына Л.Ю. Жилищная политика в России. URL: http://nash-kronshtadt. ru/gorozhaninu/domovye-komitety/zhilishhnaja-politika-v-rossii proshloei-budushhee.html (дата обращения: 13.02.2013).

- Коммунальная квартира. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 13.02. 2013).

- Ленин В.И. О реквизии квартир богатых для облегчения нужд бедных//Полн. собр. соч. Т. 54. С. 380 382.

- Меерович М.Г. Наказание жилищем. Жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917 -1937. -М., 2008. -303 с.

- Орлов И. Жилищная политика советской власти в первое послереволюционное десятилетие. URL: http://www.pseudology. org/chtivo/ZhiliePolicy.htm (дата обращения: 11.02.2013)

- Семина Виктория Николаевна, 1930 г.р. Интервьюеры: Е.Ф. Кринко, Т.Г. Курбат. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, квартира респондента. Продолжительность 105 минут. Запись 25 октября 2012 г.//Архив лаборатории истории и этнографии ИСЭГИ ЮНЦ РАН.

- Ульянова Г. Рецензия на книгу «Жилище в России: век ХХ. Архитектура и социальная история». URL: http://galinaulianova.ru/index.php?option=com_ content&view=article&id=61:201104-21-14-23-05&catid=36:historicalblog&Itemid=57 (Дата обращения: 12.02.2013).

- Черных А.И. Жилищный передел. Политика 20-х годов в сфере жилья//Социологические исследования. -1995. -№ 10. -С. 71 -78.

- Яров С.В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941-1942 гг. М., 2012. -603 с.

- URL: http://www.rusdb.ru/dom/researches/town-planning_principles (дата обращения: 13.02.2013).

- URL: senart-artdeco.livejournal.com; URL: http://vk.com/wall-35683765_12993 (дата обращения: 13.02.2013).