Жизненный цикл развития человеческих ресурсов в социально-экономической системе

Автор: Наумова Елена Юрьевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогические науки и психология

Статья в выпуске: 2 (16), 2012 года.

Бесплатный доступ

Анализируется понятие жизненного цикла применительно к категории «человеческие ресурсы». Жизненный цикл развития человеческих ресурсов разбит на этапы формирования, использования и убывания. Составлена схема развития жизненного цикла человеческих ресурсов и сопряженных с ними понятий.

Жизненный цикл, человеческие ресурсы, регион, трудовые ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/14821731

IDR: 14821731

Текст научной статьи Жизненный цикл развития человеческих ресурсов в социально-экономической системе

Анализируя категорию «человеческие ресурсы», целесообразно соотнести ее с понятием «жизненный цикл». Все живые существа и системы проходят в развитии ряд стадий, т.е. изменяются в соответствии со своим жизненным циклом. Современный экономический словарь характеризует понятие «цикл» как совокупность процессов, работ, операций, образующих в совокупности законченную круговую последовательность [5]. При объединении данной категории с понятием «жизненный», получаем в качестве его дефиниции следующее определение: совокупность жизненных процессов, образующих законченную круговую последовательность. В использовании данной дефиниции есть ограничения в связи с тем, что жизненные процессы имеют свое завершение и не могут возобновиться на уровне одного конкретного человека.

Наиболее общее определение, которое можно дать жизненному циклу – это период существования процесса. В научной литературе можно встретить определения жизненного цикла по отношению к товару, продукту, предприятию, организации, региону. Рационально рассмотреть данные понятия в рамках организации и региона как наилучшим образом отражающих понятие системы на микро- и макроэкономических уровнях.

Жизненный цикл организации – совокупность стадий развития, которые проходит фирма за время своего существования [3, с.76]. Б.З. Мильнер предлагает вариант деления жизненного цикла организации на следующие этапы: 1) предпринимательства; 2) коллективности; 3) формализации и управления; 4) выработки структуры; 5) упадка. С точки зрения В.Б. Акулова и М.Н. Рудакова, жизненный цикл фирмы следует связать с экономическим циклом, в основе которого лежит обновление основного капитала. По их мнению, жизненный цикл состоит из следующих фаз: 1) возникновение, 2) становление, 3) развитие и 4) умирание (или переход в новое качество) [1, с. 36]. Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремина выделяют четыре стадии развития организации – формирование, интенсивный рост, стабилизацию, кризис [9, с. 101].

Зарубежные исследователи этой темы предложили множество моделей жизненного цикла организации, одна из них – это модель И. Адезиса, который сравнивает между собой организацию и живой организм. Он выделяет следующие стадии: 1) зарождение; 2) детство; 3) «давай-давай» (стадия быстрого роста); 4) зрелость; 5) расцвет; 6) стабильность; 7) аристократизм; 8) ранняя бюрократизация; 9) бюрократизация; 10) смерть [11, с. 9]. Следует отметить еще одну модель – это модель Л. Грейнера, который рассмотрел развитие организации через управленческие кризисы и выделил пять фаз ее развития: креативность, директивное руководство, делегирование, координация, сотрудничество (Там же, с. 6).

Далее изучим понятие жизненного цикла на уровне региона. Г.И. Сидунова определяет жизненный цикл развития региона как систему функционирования его жизнедеятельности [6, с. 9] и выделяет следующие фазы (стадии) жизненного цикла региона:

– формирование системы (разработка концепции существования данной системы, целей ее развития);

– адаптация и корректировка системы (разработка методов, принципов и программ развития системы);

– становление и адаптация подсистем;

– эффективная жизнедеятельность системы;

– «затухание» жизнедеятельности системы.

Исследовав данную позицию, приходим к мнению, что и на уровне региона все процессы подлежат цикличному развитию.

Таким образом, изучив позиции российских и зарубежных авторов, приходим к выводу, что для любой социально-экономической системы как на микро-, так и на макроуровне характерна периодичность развития, описываемая через понятие жизненного цикла. Последнее соотносимо с категорией «человеческие ресурсы» и другими связанными с ними понятиями – «персонал», «кадры», «трудовые ресурсы».

В отечественной литературе на макроэкономическом уровне используется категория «трудовые ресурсы», которая впервые была введена в научный оборот С.Г. Струмилиным и рассматривалась как «…рабочая сила данной страны или народа в возрасте 16 – 49 лет» [7, с. 472]. На микроэкономическом уровне (уровне организации) чаще применяются категории «персонал» и «кадры». В современном экономическом словаре категория «персонал» характеризуется как личный состав учреждения, предприятия, фирмы или часть этого состава, выделенная по признаку характера выполняемой работы [5, с. 495]. А.Я. Кибанов определяет категорию «кадры» как основной (штатный) состав квалифицированных работников организаций, государственных учреждений, профессиональных, общественных и иных организаций [10, с. 114]. Исследуя данные понятия, приходим к выводу, что категория «кадры» уже, чем термин «персонал», и охватывает только высококвалифицированный персонал организаций.

В 70-х гг. XX в. зарубежные исследователи в области управления персоналом стали оперировать понятиями «человеческие ресурсы» и «управление человеческими ресурсами». Американский социолог Р.Е. Майлз противопоставил модель «Человеческие отношения» модели «Человеческие ресурсы». В модели «Человеческие отношения» основное внимание направлено на создание оптимальных условий труда для работника. В модели «Человеческие ресурсы» сотрудники рассматриваются как источник неиспользованных резервов и как важнейшая возможность наладить более рациональное планирование и принятие решений в общей структуре предприятия. Удовлетворение сотрудников уже не является важнейшей целью, а становится результатом личной заинтересованности работающего [8, с. 22]. М. Армстронг определяет управление человеческими ресурсами как стратегический и логически последовательный подход к управлению наиболее ценным активом предприятия: работающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение зада предприятия [2, с. 20].

Российские исследователи в области управления персоналом не дают четкого определения понятию «человеческие ресурсы». А.Я. Кибанов пишет, что человеческие ресурсы – это понятие, отражающее главное богатство любого общества, процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, развития и использования этого ресурса с учетом интересов каждого человека. С точки зрения ученого, понятие «человеческие ресурсы» более емкое, чем «трудовые ресурсы» и «персонал», т.к. содержит в себе всю совокупность социокультурных характеристик и личностно-психологических свойств людей [10, с. 433].

Г.В. Щекин в своей работе «Теория и практика управления персоналом» относит к человеческим ресурсам кадровый состав или весь персонал предприятия (фирмы, учреждения, организации), рабочую силу или трудовые ресурсы отрасли, территории, региона, страны в целом [8, c. 276]. Он утверждает, что в отличие от категорий «кадры» и «персонал» понятие «человеческие ресурсы» включает способность к творчеству и потенциальные возможности всестороннего развития работников, общую культуру и нравственную надежность, определенный эффект кооперации и самоорганизации, совершенствование трудовых взаимоотношений, мотивацию, предприимчивость и др.

Ю.Г. Одегов и Г.Г. Руденко выделяют следующие особенности человеческих ресурсов:

-

– это сложнейший объект социального и экономического управления;

-

– профессионализация видов деятельности требует большой капиталоемкости для становления профессионалов;

-

– высокая эффективность деятельности профессионалов в организации достигается созданием рационального управления их возможностями;

-

– чем больше специалисты включены в профессиональную деятельность, тем больше у них накапливается жизненного и профессионального опыта, тем меньше времени им требуется для качественного решения профессиональных задач, тем большую ценность они представляют для организации [4, c. 168].

И зарубежные, и российские исследователи в области менеджмента человеческих ресурсов чаще используют категорию «человеческие ресурсы» на уровне организации. Мы же утверждаем, что соответствующий термин может быть применим по отношению как к микро-, так и макроэкономическому уровню.

Ресурсы можно определить как фактические и потенциальные запасы чего-либо. Из данного определения становится понятно, что использование категории «человеческие ресурсы» целесообразно и для региона, и для государства, т. е макроэкономического уровня. Авторскую позицию в отношении исследуемой категории можно сформулировать следующим образом: человеческие ресурсы – это совокупность людей, их физические и умственные способности, которые можно потенциально использовать в качестве производственного ресурса для повышения эффективности функционирования любой экономической системы.

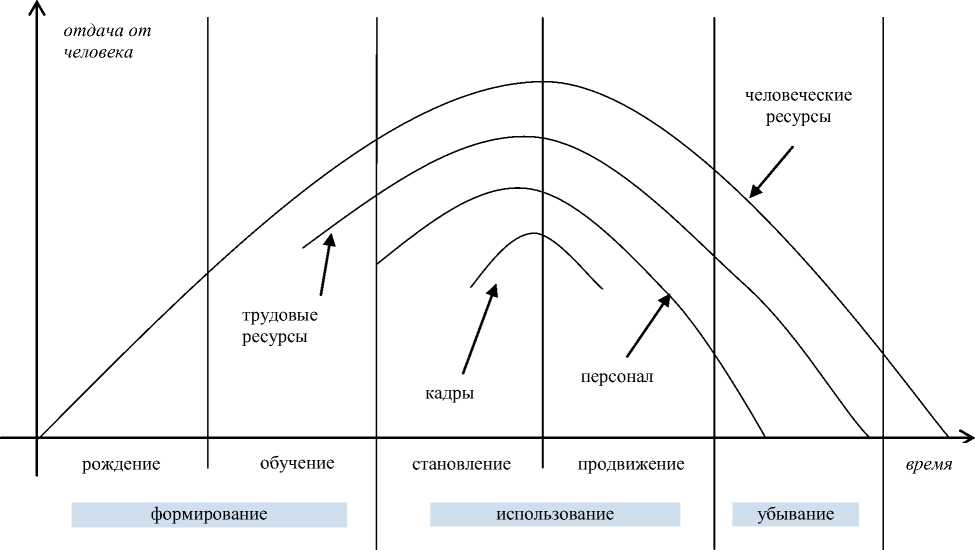

Рассмотрим категории «персонал», «кадры», «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы» через призму понятия «жизненный цикл». Преломление этих категорий через него даст возможность эффективного управления человеческими ресурсами и в первую очередь – их прогнозирования. Графическое изображение жизненных циклов развития этих категорий представлено на рисунке.

Жизненные циклы развития человеческих ресурсов (составлено автором)

На горизонтальной оси указано время, а на вертикальной – отдача от человека. Рассмотрев выше категорию «человеческие ресурсы», мы указали, что они относятся к одному из видов ресурсов, и поэтому к ней применимо использование термина отдача (по аналогии с фондоотдача, капиталоотдача и др.). Время условно разбито на несколько этапов жизни человека – формирование (рождение и обучение), использование (становление, продвижение), убывание. Именно эти этапы, по нашему мнению, и являются стадиями жизненного цикла человеческих ресурсов. Начало каждой линии обусловлено сущностью каждой категории и возможностью влияния со стороны органов управления социально-экономических систем. Так, на процесс рождения человека могут повлиять государственные органы и местное самоуправление через поддержку института брака, семьи, материнства и детства. Соответственно, именно категория «человеческие ресурсы» начинается с самой нижней точки. Категория «трудовые ресурсы» начинается от условной точки, когда человек начинает профессиональное обучение, категория «персонал» – с точки начала использования знаний, умений, навыков в организации, а категория «кадры» – с условной точки наиболее эффективного использования для социально-экономической системы.

Окончание же всех зависимостей, кроме кривой кадров, мы относим к одному этапу – убывания. Периоду «убывания» для трудовых ресурсов, персонала соответствует «пенсионный период», для кадров – точка максимального использования квалификации человека.

Кривая «человеческих ресурсов» самая высокая и изогнутая и дает самое лучшее соотношение «время – отдача от человека». Это обусловлено использованием данной категории не только для микроэкономического, но и для макроэкономического уровня, потому что на уровне макроэкономики максимизируется отдача человека для государства. Она складывается из максимальной отдачи от человека на каждом предприятии, организации, учреждении. Использование человека в различных ролях дает социально-экономической системе новые толчки для развития. Кроме того, можно утверждать, что именно на макроэкономическом уровне возможно регулирование формирования и использования человеческих ресурсов для их максимально эффективного использования. Обобщив несколько точек зрения, мы определили жизненный цикл человеческих ресурсов как совокупность периодов развития человеческих ресурсов на микро- и макроэкономических уровнях.

Анализ данной схемы дает возможность органам государственного и местного управления в зависимости от стадии принимать соответствующие управленческие решения относительно человеческих ресурсов. На каждой стадии жизненного цикла органы государственного и регионального управления могут реализовывать специфическую политику. При рассмотрении первой стадии жизненного цикла человеческих ресурсов («формирование») региональная политика должна уделить особенное внимание институтам брака, семьи, материнства и детства, обеспечить максимальную поддержку здравоохранению в этой области. На этой же стадии следует оказать всемерную поддержку образованию на всех его уровнях. Следующая стадия – это «использование», которая подразделяется на два периода: становление и продвижение. Это стадия, когда человек использует свои физические и умственные способности в различных организациях. На этом этапе региональным властям необходимо обеспечить разработку и соблюдение законодательных актов в отношении использования рабочей силы. Третья стадия («убывание») предполагает, что у работника начинает понижаться работоспособность. И здесь политика региональных властей должна сосредоточиться на максимальном продлении данной стадии и возможности для работника в полной мере передать следующим поколениям свои знания, умения и опыт.

Таким образом, приходим к выводу, что анализ жизненного цикла человеческих ресурсов дает возможность сформировать государственную, региональную политику и политику организации в отношении самого ценного ресурса общества – человека.

Список литературы Жизненный цикл развития человеческих ресурсов в социально-экономической системе

- Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации: учеб. пособие. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002.

- Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд./пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. СПб.: Питер, 2008

- Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. 4-е изд. перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2005.

- Одегов Ю.Г. Экономика труда: учебник/Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. М.: Волтерс Клувер, 2011

- Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.

- Сидунова Г.И. Кадровая политика региона: инновационный подход. М.: Высш. шк., 2003

- Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М.: Наука, 1982.

- Теория и практика управления персоналом: учеб.-метод. пособ./авт.-сост. Г.В Щекин. 2-е изд., стер. Киев: МАУП, 2003.

- Управление персоналом: учебник для вузов/под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2002

- Управление персоналом: энцикл. словарь/под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 1998

- Широкова Г.В., Серова О.Ю. Модели жизненных циклов организации: теоретический анализ и эмпирические исследования//Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 8. Вып. 1. С. 5 -27.