Значение белковых компонентов в разнокачественной икре для эмбрионального развития и жизнестойкости личинок карповых рыб

Автор: Залепухин Валерий Владимирович

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Биология и биотехнология

Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Эндогенная разнокачественность самок и икры является одним из важнейших факторов формирования ежегодного поколения, и ее оценка важна для понимания механизмов биохимических изменений в ближайший преднерестовый период. В условиях искусственного воспроизводства карповых рыб среди всех компонентов биохимического состава только содержание протеина и b-липопротеидов обнаруживают корреляции с эмбриональным развитием и выживаемостью не питавшихся личинок. Эта тенденция справедлива и для одомашненных рыб, и для рыб, выросших в естественных водоемах.

Карповые рыбы, искусственное воспроизводство, качество икры, белок, липопротеиды, эмбриональное развитие, выживаемость личинок

Короткий адрес: https://sciup.org/14967429

IDR: 14967429 | УДК: 591.5-1.05/639.371.5-215

Текст научной статьи Значение белковых компонентов в разнокачественной икре для эмбрионального развития и жизнестойкости личинок карповых рыб

Изучение биохимической разнокаче-ственности половых продуктов в условиях искусственного воспроизводства, несомненно, важно для совершенствования методов оценки качества производителей и получаемого потомства, поскольку именно в динамике состава яйцеклеток и сперматозоидов реализуются изменения обмена веществ производителей в период гаметогенеза, созревания и нереста. При искусственном разведении карпа и растительноядных рыб отличительной особенностью технологического цикла является быстрая потеря способности икры к оплодотворению (от 0,5 до 1,5 часов) по сравнению с моментом овуляции. Качество получаемой икры оказывает существенное влияние на количественные характеристики эмбрионального развития в период инкубации и выживаемость не питающихся личинок. Именно поэтому возни- кает необходимость перехода к оценке икры по биохимическим показателям, которые дают более точную информацию о способности к оплодотворению и нормальному развитию. Можно десятилетиями работать над созданием новой породы с наилучшим экстерьером и свести на нет все усилия лишь из-за несвоевременного отцеживания половых продуктов или неудачного осеменения в условиях искусственного воспроизводства.

У рыб как многоплодных животных (имеющих большую плодовитость) в условиях искусственного разведения влияние самцов на жизнеспособность потомства гораздо слабее, чем самок. Это объясняется тем, что макромолекулы, имеющиеся в зрелых ооцитах и синтезированные в ходе развития, способны гораздо дольше обеспечивать развитие потомства по сравнению с ядром и цитоплазмой сперматозоидов. Использование для искусственного осеменения высококачественной спермы 3–6 самцов не только увеличивает внутривидовую гетерогенность потомства, усиливая тем самым генетический полиморфизм популяций, но и сводит к минимуму возможность выделения «отцовского фактора» в разнокачествен-ности потомства [5].

Объекты и методы исследования. Экспериментальный материал получен в 1990–2004 гг. в рыбоводных хозяйствах Астраханской и Волгоградской областей (V и VI зоны рыбоводства). Объектами исследований послужили зеркальный и чешуйчатый карп, белый амур (БА) и пестрый толстолобик (ПТ) из местных пользовательных стад, а также сазан и пестрый толстолобик, заготовленные на тонях Нижней Волги. В ходе анализа нами были выделены следующие группы икры в соответствии с ее рыбоводным качеством:

Группа I – «недозрелая» икра. Соответствует подфазе Е1 – незавершенной IV стадии зрелости гонад (СЗГ). У сазана и карпа характеризуется малым количеством полостной жидкости («густая» икра) и отцеживается малыми порциями. При обесклеива-нии образует трудно разбиваемые комки. У растительноядных рыб овариальной жидкости, наоборот, много, икринки мелкие и упругие на ощупь.

На контрольных гистологических препаратах и у карпа, и у растительноядных рыб не у всех самок в такой икре отмечен заметный сдвиг ядра к оболочке. Развитие осемененной икры характеризуется появлением разноразмерных бластомеров, большим количеством уродливых эмбрионов, погибающих задолго до вылупления. Процент оплодотворения низкий, не превышает 50 %, процент нормально развивающихся эмбрионов близок к нулю. У растительноядных рыб вылупившихся предличинок не отмечено, у сазана наблюдается единичный выклев.

Группа II и III – «зрелая икра», соответствующая IV завершенной СЗГ и подфазе Е2. Отцеживание икры быстрое. После оплодотворения дробление синхронное и равномерное, уродливых эмбрионов мало. К группе II (икра хорошего рыбоводного качества) отнесена икра с процентом оплодотворения 50–70 %, высоким процентом нормально развивающихся эмбрионов (80–90 %) и близким к нормативному процентом выхода предличинок (от 30 до 60 %). В группу III (икра отличного рыбоводного качества) выделена икра с максимальной оплодотворяемостью (более 70 %), наиболее высокими показателями нормально развивающихся эмбрионов (от 80 до 100 %) и выхода предличинок (более 60 %). Группы, следовательно, выделены по отношению к важнейшим рыбоводным характеристикам, выявляемым в ходе инкубации.

Группы IV и V – «постовулярно перезревшая икра» (передержанная в полости тела самок после овуляции при несвоевременном отцеживании). Соответствует IV СЗГ и IV– VI СЗГ. Характеризуется большими и заметно набухшими, легко деформируемыми при нажатии икринками, среди которых встречаются уже побелевшие. Дробление асинхронное, бластомеры разной формы часто отрываются от бластодиска. Процент оплодотворения может быть и низким, и высоким, но из-за множества уродливо развивающихся эмбрионов процент выхода предличинок незначителен (5–10 %). К группе IV отнесена икра, еще сохранившая способность к оплодотворению (подфаза Е2), а к группе V – полностью ее утратившая (подфазы Е3 – F). У сазана и карпа до 10 % икринок такую способность сохраняют вследствие субпорционного характера созревания ооцитов и выметывания икры.

Количество общего белка в икре определяли по Lowry et al. [9], а в полевых условиях – по биуретовой реакции [1]; фракционный состав белков – методом электрофореза в блоке 5 %-ного полиакриламидного геля в сравнении с параллельной разгонкой маркеров – белков сыворотки крови человека, яичного овальбумина и бычьего альбумина. b -ли-попротеиды в гомогенате икры – по Бурштейну и Самаи [там же].

Взаимосвязи между биохимическим составом икры, с одной стороны, и показателями эмбрионального развития и жизнестойкостью не питавшихся личинок – с другой, изучались с помощью статистического, корреляционного и регрессионного анализа.

Полученные результаты . Показателем, устойчиво связанным с качеством икры БА и

ПТ, является содержание общего белка. Существует немало видов, у которых данный параметр обнаруживает те или иные взаимосвязи с рыбоводными характеристиками развивающейся икры, и прежде всего – с ее оплодотворяе-мостью. Наибольшее его содержание у всех изученных нами видов нами отмечено в зрелой икре хорошего и отличного качества (табл. 1 и 2). Следует отметить, что при экзогенном стимулировании созревания в период, непосредственно предшествующий овуляции, продолжается поступление в яйцеклетки различных органических и неорганических соединений – об этом свидетельствует динамика биохимического состава недозрелой и зрелой икры (соответственно I, II и III группы).

Постовулярное перезревание икры сопровождается началом протеолиза, что вызывает уменьшение содержания белка, все более заметное по мере углубления процессов дегенерации. Перезрелая икра, сохраняющая способность к оплодотворению (IV группа), имеет относительно высокий уровень белка; икра, полностью утратившая такую возможность (V группа), характеризуется самым низким его уровнем (табл. 1–

2). Такие тенденции характерны для всех трех видов и по всем годам исследований.

Корреляционный анализ подтвердил существование достоверных связей между содержанием общего белка в овулировавшей икре двух видов растительноядных рыб с основными показателями эмбрионального развития и длиной вылупившихся предличинок (см. табл. 3). У сазана же не удалось выявить достоверных связей с рыбоводными показателями инкубации ни для одного биохимического параметра – у этого вида, сохраняющего в экологических условиях Нижневолжского региона субпорционность икрометания, при искусственном воспроизводстве показатели эмбрионального развития связаны с массой овулировавших икринок. Для белого амура и пестрого толстолобика, имеющих единовременное икрометание, содержание белка в овулировавшей икре может быть использовано в виде биохимического критерия качества, тем более что методика его определения по биуретовой реакции несложна, не требует дефицитного оборудования и реактивов и вполне применима в полевых условиях.

Таблица 1

Содержание белка в разнокачественной икре (% сырой массы), 2001–2002 гг.

|

Виды рыб |

Группы икры |

2001 г. |

2002 г. |

|

Сазан ( n = 36) |

I |

18,90 ± 0,94 |

20,27 ± 0,30 |

|

II–III |

21,05 ± 0,91 |

21,47 ± 0,40 |

|

|

IV–V |

16,97 ± 0,70 |

19,10 ± 1,32 |

|

|

Белый амур ( n = 29) |

I |

19,30 ± 1,01 |

17,57 ± 1,29 |

|

II–III |

21,23 ± 0,39 |

18,81 ± 0,79 |

|

|

IV–V |

17,50 ± 0,69 |

16,90 ± 0,42 |

|

|

Пестрый nолстолобик ( n = 30) |

I |

18,21 ± 0,82 |

18,40 ± 0,49 |

|

II–III |

20,28 ± 0,76 |

21,79 ± 0,67 |

|

|

IV–V |

16,29 ± 0,81 |

15,52 ± 0,77 |

Таблица 2

Белок в разнокачественной икре карповых рыб (% сырой массы), 2003 г.

|

Группы икры |

Сазан ( n = 35) |

Белый амур ( n = 38) |

Пестрый толстолобик ( n = 41) |

|

I |

18,74 ± 1,18 |

18,54 ± 0,18 |

20,04 ± 0,89 |

|

II |

20,24 ± 1,20 |

19,93 ± 0,96 |

19,69 ± 0,77 |

|

III |

20,23 ± 0,34 |

20,74 ± 0,51 |

20,53 ± 0,52 |

|

IV |

19,54 ± 1,39 |

20,60 ± 1,59 |

19,12 ± 0,64 |

|

V |

19,01 ±1,23 |

17,16 ± 0,84 |

18,15 ± 1,34 |

|

Резорбирующаяся икра (48 часов после овуляции) |

8,52 ± 0,92 |

13,64 ± 1,09 |

11,10 ± 0,84 |

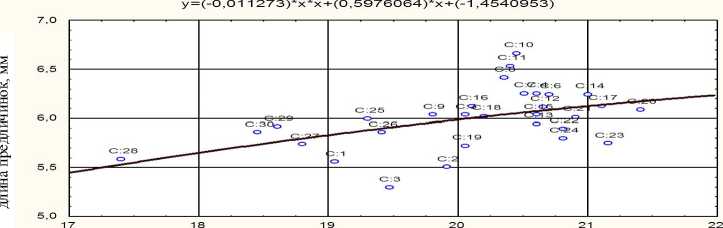

Регрессионный анализ подтверждает взаимосвязь параметров эмбрионального развития с ростом количества белка в овулировавшей икре (см. рис. 1–3).

Однако при анализе электрофоретического спектра белков нам не удалось выявить взаимосвязей между содержанием отдельных фракций и характеристиками эмбрионального развития. Это может означать, что для полноценного развития эмбрионов и личинок важен весь белковый пул в овулировавшей икре.

Значительная роль в процессах созревания гонад и построении мембран яйцеклеток и развивающихся зародышей рыб принадлежит липопротеидам. Среди них наиболее важны b-липопротеиды - белково-липид-ные комплексы с подвижностью b—глобулинов (по современной классификации – липопротеиды низкой плотности, ЛПНП). Они часто встречаются в крови половозрелых самок в период вителлогенеза, перенося в развивающиеся ооциты липовителлин – комплекс, содержащий, помимо белков и липидов, также фосфор и кальций [4]. Изучению динамики b-липопротеидов в крови рыб посвящено немало работ (см.: [2] и др.), но данных по содержанию этих соединений в икре мы не встретили.

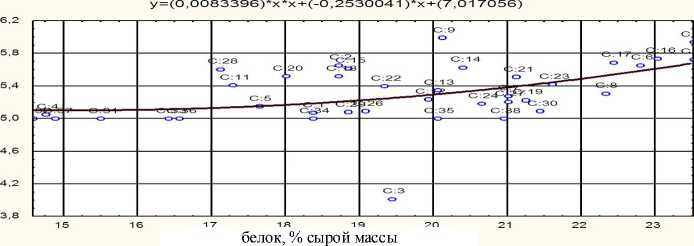

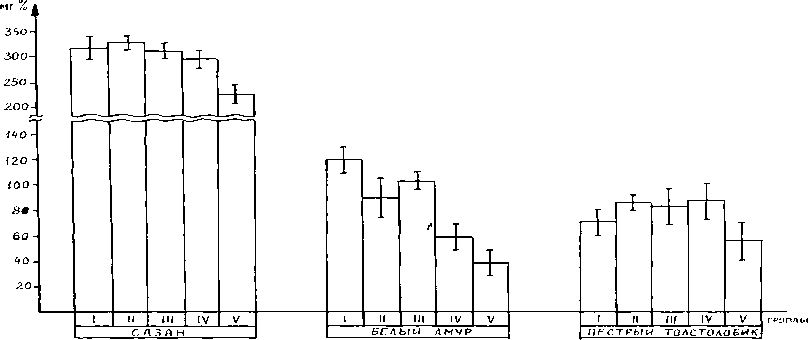

Как показали наши исследования, в икре сазана содержится значительно больше b —ли-попротеидов, чем у белого амура и пестрого толстолобика (см. рис. 4). Количественное определение показывает, что в недозрелой и зрелой икре (I, II и III группы) концентрация b -ли-попротеидов меняется незначительно (Р > 0,5). Передержка икры после овуляции, даже при сохранении оплодотворяемости (IV группа), вызывает значительное снижение уровня b -липоп-ротеидов только у белого амура (P < 0,05), у других видов различия несущественны (P > 0,5). Лишь сильное постовулярное перезревание, сопровождающееся полной потерей способности к оплодотворению (V группа), связано со значительным падением содержания b -липоп-ротеидов у всех трех рассматриваемых видов (P < 0,05). Это согласуется с увеличением ко-

Таблица 3

Коррелятивные зависимости ( r xy ) между общим биохимическим составом икры и основными рыбоводными показателями

|

Вид |

Биохимические показатели |

Рыбоводные показатели |

|||

|

Процент оплодотворения |

Процент нормально развивающихся эмбрионов |

Процент выхода |

Длина пред-личинок на выклеве |

||

|

Сазан |

Вода |

-0,027 |

-0,095 |

-0,121 |

+0,089 |

|

Сухое вещество |

+0,027 |

+0,095 |

+0,121 |

-0,089 |

|

|

Белок |

+0,104 |

+0,243 |

+0,224 |

+0,148 |

|

|

Жир |

+0,161 |

-0,041 |

-0,132 |

+0,139 |

|

|

Мин. остаток |

-0,141 |

-0,198 |

-0,152 |

-0,243 |

|

|

«белок / жир» |

-0,095 |

+0,113 |

+0,152 |

-0,074 |

|

|

Белый амур |

Вода |

-0,179 |

-0,107 |

-0,085 |

-0,281 |

|

Сухое вещество |

+0,179 |

+0,107 |

+0,085 |

+0,281 |

|

|

Белок |

+0,516 |

+0,461 |

+0,468 |

+0,490 |

|

|

Жир |

+0,150 |

+0,171 |

+0,140 |

+0,164 |

|

|

Мин. остаток |

-0,238 |

-0,265 |

-0,257 |

-0,142 |

|

|

«белок / жир» |

+0,161 |

+0,118 |

+0,143 |

+0,127 |

|

|

Пестрый толстолобик |

Вода |

-0,362 |

-0,236 |

-0,247 |

-0,294 |

|

Сухое вещество |

+0,362 |

+0,236 |

+0,247 |

+0,294 |

|

|

Белок |

+0,382 |

+0,370 |

+0,381 |

+0,309 |

|

|

Жир |

-0,042 |

+0,213 |

+0,219 |

+0,059 |

|

|

Мин. остаток |

+0,048 |

-0,144 |

-0,117 |

+0,105 |

|

|

«белок / жир» |

+0,182 |

-0,088 |

-0,119 |

+0,015 |

|

Примечание . В корреляционной таблице выделены достоверные коэффициенты корреляции при n = 3 5 + 41 Р 0 05 > 0,3 3, Р 001> 0,42. Все расчеты проведены по сырой массе.

личества свободных жирных кислот в перезрелой икре, образующихся при распаде липопротеиновых комплексов (помимо гидролиза фосфоглицеридов).

Среди трех изученных нами видов лишь у белого амура выявлены положительные корреляции содержания b-липопротеидов с плотностью овулировавших икринок (rxy = +0,434 при P < 0,01) и средним диаметром набухшей икры (rxy = +0,504 при P < 0,01). С концентрацией b-липопротеидов в овулировавшей икре белого амура достоверно коррелируют и основные показатели развивающейся икры (см. табл. 4), что дает основания рассматривать этот параметр как один из критериев качества икры у данного вида. Прямо противоположная тенденция наблюдается для диаметра овулировавшей икры (P < 0,01).

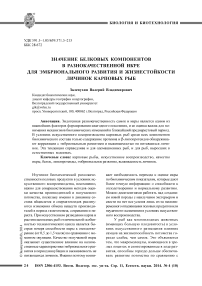

у=(-0,5347557)*х*х+(28,14957)*х+(-283,1 863)

белок, % сырой массы

Рис. 1. Зависимость оплодотворяемости от количества белка в овулировавшей икре белого амура (R = 0,53 при P < 0,01)

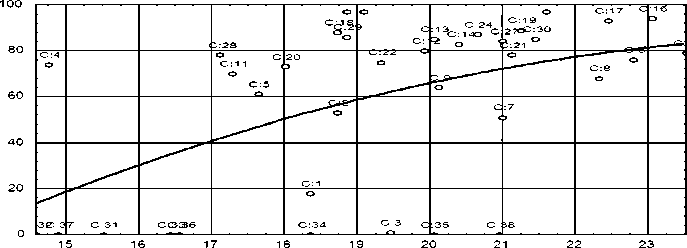

белок, % сырой массы

Рис. 2. Зависимость процента выхода предличинок от содержания белка в овулировавшей икре белого амура (R = 0,51 при P < 0,01)

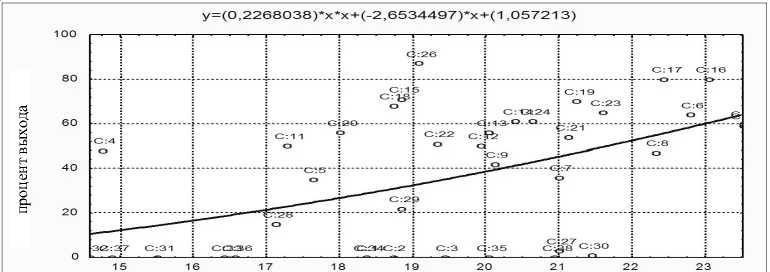

Рис. 3. Зависимость длины вылупляющихся предличинок от содержания белка в овулировавшей икре белого амура (R = 0,47 при P < 0,01)

Ни у одного из трех изученных видов не удалось выявить достоверных взаимосвязей количества b -липопротеидов в овулировавшей икре с размерно-весовыми характеристиками самок, их рабочей плодовитостью и упитанностью (табл. 4).

Поскольку важнейшей функцией липопротеидов является обеспечение избирательной проницаемости для клетки и ее органоидов [6], то уровень и динамику b-липопроте-идов в разнокачественной икре следует признать важной видовой особенностью белого амура, связанной, вероятно, со структурой мембран овулировавших яйцеклеток и развивающихся эмбрионов. Для трех изученных нами видов снижение уровня b-липопротеидов в икре (менее 250 мг % у сазана, 60 мг % у белого амура и 80 мг % у пестрого толстолобика) может служить биохимическим признаком постовулярного перезревания икры и полной потери оплодотворяемости.

Использование различных методов управления биопродукционным потенциалом размножающихся рыб, их физиологическим

Рис. 4. b -липопротеиды в разнокачественной икре карповых рыб

Таблица 4

Корреляции ( r xy ) содержания b -липопротеидов в овулировавшей икре с биологическими характеристиками самок и развивающейся икры

|

Биологические характеристики |

Сазан |

Белый амур |

Пестрый толстолобик |

|

Возраст самок |

-0,054 |

+0,172 |

+0,095 |

|

Масса самок |

-0,272 |

+0,259 |

-0,013 |

|

Длина ( l ) самок |

-0,247 |

+0,067 |

-0,015 |

|

Высота тела самок |

-0,021 |

+0,312 |

-0,284 |

|

Индивидуальная рабочая плодовитость |

-0,311 |

+0,205 |

-0,121 |

|

Упитанность самок |

+0,074 |

+0,256 |

-0,027 |

|

Средняя масса овулировавших икринок |

-0,023 |

-0,272 |

+0,213 |

|

Средний диаметр овулировавших икринок |

+0,099 |

-0,469 |

+0,093 |

|

Плотность овулировавших икринок |

-0,145 |

+0,434 |

-0,011 |

|

Средний диаметр набухшей икры |

-0,173 |

+0,504 |

-0,053 |

|

Процент оплодотворения |

-0,166 |

+0,331 |

-0,096 |

|

Процент нормально развивающихся эмбрионов |

-0,003 |

+0,450 |

+0,005 |

|

Процент выхода предличинок |

-0,011 |

+0,382 |

+0,002 |

|

Длина вылупляющихся предличинок |

-0,004 |

+0,450 |

-0,062 |

|

n |

35 |

38 |

41 |

Примечание. В корреляционных таблицах выделены достоверные коэффициенты корреляции при n =

35 * 41 Р 0,05 > 0,33; Р 0,01 >0,42.

состоянием, качеством получаемых половых продуктов, ходом эмбрионального развития и выживаемостью личинок, несомненно, скажется на рыбоводных результатах выращивания и продуктивности водных экосистем в условиях аквакультуры. Наиболее важным является улучшение качественных характеристик (размеров и выживаемости) личинок к моменту перехода на активное питание – именно в этот период определяется возможность существования и дальнейшего развития при неблагоприятных факторах внешней среды.

На одомашненной форме сазана – зеркальном карпе – можно показать практически линейную зависимость между содержанием белка в овулировавшей икре и характеристиками личинок – их длиной и выживаемостью не питавшихся особей L100 (рис. 5–6).

Логичным путем увеличения содержания этих компонентов в икре является подкормка производителей в преднерестовый период смесями с повышенным содержанием протеина и углеводов. Именно такие предложения вносились учеными-рыбоводами Г.М. Прониным [8] и Н.И. Масловой [7], хотя они не анализировали выживаемость личинок, а исходили только из результатов инкубации или продуктивности сеголетков карпа.

Аналогичные зависимости между выживаемостью не питающихся личинок и содержанием в икре белка выявлены и для растительноядных рыб – белого амура и пестрого толстолобика (см.: [3]). Отсюда вытекает необходимость создания микрокапсулированных плавающих кормов с повышенным содержанием протеина для этих видов.

Таким образом, среди изученных составляющих биохимического состава только для белковых компонентов овулировавшей икры удается выявить корреляции и регрессионные зависимости с характеристиками эмбрионального развития и выживаемостью не питавшихся личинок.

белок, % сырой массы

Рис. 5. Зависимость длины вылупляющихся предличинок от содержания белка в овулировавшей икре зеркального карпа (R = 0,48 при P < 0,01)

Рис. 6. Зависимость выживаемости L 100 (ось У – мм) от содержания белка в овулировавшей икре зеркального карпа (ось Х – часы)

Список литературы Значение белковых компонентов в разнокачественной икре для эмбрионального развития и жизнестойкости личинок карповых рыб

- Биохимические методы исследования в клинике. -М.: Медицина, 1969. -651 с.

- Васильева, О. Б. Липидный состав липопротеинов самок радужной форели Salmo gairdneri в годовом цикле/О. Б. Васильева, В. С. Сидоров, Е. И. Лизенко//Вопросы ихтиологии. -2004. -Т. 44, № 3. -С. 414-418.

- Залепухин, В. В. Концепция эндогенной разнокачественности в условиях искусственного воспроизводства карповых рыб: монография/В. В. Залепухин. -Волгоград: Волгоград. научн. изд-во, 2006. -320 с.

- Ипатов, В. В. Сывороточные белки рыб: гетерогенность, структура, функции/В. В. Ипатов, В. И. Лукъяненко//Успехи современной биологии. -1979. -Т. 38, вып. 1. -С. 108-124.

- Кирпичников, В. С. Генетика и селекция рыб/В. С. Кирпичников -Л.: Наука, 1987. -520 с.

- Климов, А. Н. Липопротеиды плазмы крови, их функции и метаболизм/А. Н. Климов//Биохимия липидов и их роль в обмене веществ. -М.: Наука, 1979. -С. 45-75.

- Маслова, Н. И. Физиолого-биохимические основы методов повышения продуктивных качеств племенных стад карпов: автореф. дис.... д-ра биол. наук/Маслова Неонила Ивановна. -М., 1990. -38 с.

- Пронин, Г. М. Влияние белковых компонентов пищи на биологические показатели карпа в преднерестовый период: автореф. дис.... канд. биол. наук./Пронин Геннадий Михайлович. -М., 1981. -18 с.

- Protein measurement with Folin phenile reagent/O. H. Lowry, N. J. Rosenbrough, A. Z. Porr, R. J. Randoll//J. Biol. Chem. -1951. -Vol. 193, № 1. -P. 265-275.