Значение человеческих ресурсов для развития экономики знания

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению человеческих ресурсов и развитию экономики знания.

Экономика знания, управление знаниями, стратегия, интеллектуальный капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/140278145

IDR: 140278145

Текст научной статьи Значение человеческих ресурсов для развития экономики знания

В мировой экономике в последние несколько десятилетий изменение условий деятельности привело к тому, что многие исследователи выделяют новый тип экономического развития, получивший название «экономики знаний». При этом, безусловно, носителем знаний, субъектом их воспроизводства, трансформации и актуализации является человек, так как именно человек, преобразуя полученную информацию, формирует новое знание, способное стать (или не стать) источником созидательных инноваций. И в этой дилемме первостепенное значение приобретает способность руководителя стимулировать человека к производству и использованию нужного знания, что обусловлено качеством управленческих процессов. К сожалению, только малая часть выработанных знаний преобразуется в инновации, т.е. актуализируется в добавленную стоимость в рыночных условиях. Необходимо отметить, что знания могут воплощаться и реализовываться в нескольких формах, которые определяют их полезность для экономического субъекта (таблица 1).

В таблице отражены три составляющих интеллектуального капитала. Все эти положения входят в том или ином виде (чаще урезанно и схоластично), как в макроинновационную стратегию, так и в территориальные инновационные стратегии, программы и проекты (включая бизнес-инкубаторы, свободные экономические зоны, кластеры и пр.) [1].

Таблица 1

Характеристика полезности знаний с учетом формы их реализации и размещения

|

№ |

Характеристики |

Формы воплощения и размещения |

|

1 |

Потенциальный внутренний источник будущих доходов |

Человеческий капитал |

|

2 |

Накопленные активы, которые обеспечивают воплощение новых идей и решений в товары, работы, услуги |

Организационный капитал |

|

3 |

Конкурентные преимущества в доходах или расходах, реализуемые через партнерские отношения с потребителями и внешними организациями |

Потребительский капитал |

Практикой доказано, что информация становится знаниями в тех случаях, когда она отвечает нескольким требованиям [3]:

-

1. Опирается на коллективные подходы накопленных и систематизированных сведений (информации) как по иерархической «вертикали», так и по «горизонтали», обобщая опыт и учитывая теоретические обоснования, как в организации, так и за ее пределами.

-

2. Важнейшей задачей управления знаниями является целенаправленное воздействие на сотрудников организации (системы) в целях обеспечения, развития и укрепления инновационности в функциональной деятельности, для чего информация во все большей степени теоретически обосновывается и направляется на повышение практической результативности, превращаясь в знания и опыт.

-

3. Знания становятся основой для создания моделей, которые проверяются, отбираются, систематизируются и используются в практической деятельности организации.

Необходимо учитывать, что понятия «знание» и «интеллектуальный капитал» взаимосвязаны друг с другом. Ведь именно знания являются возобновляемым ресурсом для создания и преумножения интеллектуального капитала. В случае, если знания не явные, да ещё при индивидуальном носителе, то с его увольнением предприятие уменьшает свой интеллектуальный капитал. Отсюда, задача организации как можно быстрее персональные знания сделать коллективными, что умело превращают на предприятиях Японии.

При эффективном управлении знаниями решаются следующие задачи [2]:

-

• сбор знаний - поиск, извлечение, систематизация и

- коллекционирование («складирование») знаний, которыми необходимо управлять (например, банкинг типовых проблем производства и их решений);

-

• поддержание банкинга знаний в удобном для использования

состоянии;

-

• получение заявок и доставка знаний нуждающимся в них

потребителям;

-

• актуальное и эффективное использование знаний в конкретных сложившихся в данный момент условиях;

-

• производство новых знаний с привлечением потребителей (краудсорсинг), т.е. их актуализация для использования.

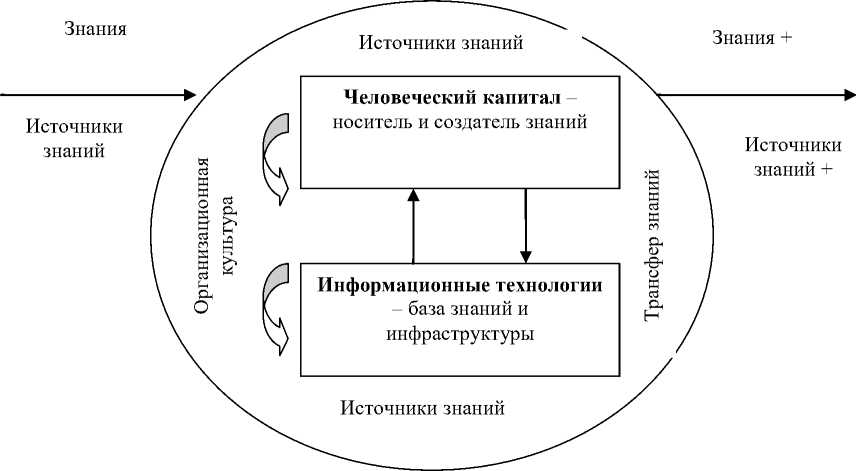

Система управления знаниями состоит из четырех основных элементов, взаимосвязанных друг с другим в определенной последовательности и обладающим интегративным качеством для создания интеллектуального капитала (рисунок 1).

Как показывает рисунок, к этим элементам относятся:

-

1. Управление человеческим капиталом как источником и преобразователем знаний в интеллектуальные активы для обеспечения конкурентных преимуществ экономических субъектов.

-

2. Управление базой накопленных и овеществленных знаний в документальном и электронном виде.

-

3. Формирование организационной культуры, способствующей

-

4. Трансфер знаний, связанный с преобразованием входящего потока знаний в интеллектуальный капитал.

активному освоению знаний, их преумножению и обновлению.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Рисунок 1. Элементы построения системы управления знаниями на предприятии

Таким образом, в современной рыночной экономике ценовые стратегии не приводят к долгосрочному успеху в конкурентной борьбе, так как для покупателя часто полезность товара (услуги) важнее цены, да и снижение цены не беспредельно. На смену подхода экономии в издержках приходит концепция управления на основе использования и превращения знаний в конкурентные преимущества. При этом процесс усиления роли нематериальных факторов как основного конкурентного преимущества предприятия называют «софтизацией», а творческое использование знаний в соответствии со сложившейся ситуацией на пользу предпринимателю и обществу следует трактовать как инновационный подход в управлении.

Список литературы Значение человеческих ресурсов для развития экономики знания

- Кулапина Г.М., Кулапина Е.В. Деловые знания в парадигме инновационного управления экономикой региона // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2011. Т. 1. № 2. С. 177-179.

- Кулапина Г.М., Маркова О.В. Значение и основные факторы формирования системы управления знаниями на предприятии // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 5 (55). С. 78-81.

- Маркова, О.В. Интеллектуальный потенциал предприятия как фактор его конкурентоспособности в современных условиях // Наука - промышленности и сервису. 2010. Т. 1. № 5. С. 367-372.