Значение дикорастущих ягодников в питании охотничьих животных

Автор: Егошина Татьяна Леонидовна, Егорова Наталья Юрьевна, Лугинина Екатерина Андреевна, Оботнин Сергей Иванович, Ярославцев Артем Вадимович, Гудовских Юлия Владимировна, Кислицына Анастасия Владимировна, Капустина Наталья Васильевна, Сулейманова Венера Нуритдиновна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе приведены результаты исследования количественных параметров использования охотничьими животными важнейших видов растительных кормовых объектов, таких, как дикорастущие ягодные растения. Установлено, что характер и использование кормовых растений животными изменяется под влиянием географических и фитоценотических условий.

Тетеревиные птицы, дикорастущие ягодные растения, черника обыкновенная, брусника обыкновенная, малина съедобная, объем, потребление

Короткий адрес: https://sciup.org/148205744

IDR: 148205744 | УДК: 634.76

Текст научной статьи Значение дикорастущих ягодников в питании охотничьих животных

Плоды дикорастущих ягодных растений являются важной составляющей рациона многих видов охотничьих животных. Урожайность ягодников оказывает существенное влияние на функционирование биогеоценозов, определяет их структурные особенности и численность животных – потребителей ягод. Большинство лесных типов охотничьих угодий отличаются значительными запасами дикорастущих ягодных растений, что определяет их значимость в трофической структуре биогеоценозов, в том числе в питании зверей и птиц. Дикорастущие плоды для животных имеют большую пищевую ценность, чем вегетативные части растений. Особое место в питании животных занимают ягоды черники, брусники, голубики, клюквы. Их поедают многие птицы и звери, как фитофаги, так и всеядные, и хищные. Ягоды играют существенную роль в питании медведя. Со второй половины лета, когда начинается массовое их созревание, по всей лесной зоне медведи переходят на питание сочными плодами: сначала черника, малина, голубика, жимолость, позже - брусника, клюква.

В питании лесной куницы сочные плоды также имеют важное значение. Куница ест их не только в пору созревания, но и зимой, когда животное отыскивает под снегом ягоды черники, брусники, а плоды рябины обрывает прямо с веток. В южных регионах лесная куница питается сочными плодами многих деревьев и кустарников. В рационе тетеревиных птиц на протяжении полутора-двух месяцев, а иногда и больше, преобладает малина, занимая ведущую роль в рационе. Охотно поедают ягоды черники мышевидные грызуны, а также многие промысловые звери – белка, лесная куница, барсук, кабан, медведь.

Урожайность некоторых видов ягодников (черники, брусники) достигает 1000-2500 кг/га [1]. Ягоды растений сем. Брусничные отличаются способностью долго сохранять свежесть и кормовые качества. Поэтому этот продукт доступен животным на протяжении многих месяцев. Например, ягодами брусники и клюквы некоторые животные кормятся с июля предшествующего года по июнь следующего года. Использование прошлогодних ягод и семян весной в период сезонной линьки, парования и вынашивания потомства имеет большое биологическое значение. Многие животные, такие как кабан, лисица, тетерев, играют большую роль в расселении некоторых ягодных растений, а также в их селекции, так как растения со сладкими плодами животные посещают чаще, чем с кислыми и особенно горькими.

От качественных и количественных параметров, ландшафтно-географического распределения урожайности ягодных растений зависят сезонные размещения, сроки и продолжительность кочевок, места концентрации мигрантов, а также зимовки животных-карпофагов. Некоторыми исследователями отмечена прямая зависимость между урожайностью ягод брусники и благополучным состоянием популяций рябчика, белой куропатки и других тетеревиных птиц [3]. В годы высокого урожая плодов брусники, рябчики нормально упитаны, менее подвержены таким заболеваниям, как авитаминоз, гельминтоз и кокцидиоз [4].

Новизна и сложность исследования состоят в изменчивости и динамичности питания и пищевых связей животных, превосходящих по лабильности многие другие стороны экологии видов и популяций. Эта динамичность определяется рядом внутренних и внешних обстоятельств и проявляется в индивидуальной, групповой, возрастной, сезонной, биотопической, географической изменчивости питания и пищевого поведения.

Многим видам наземных животных свойственны глубокие сезонные различия питания и, следовательно, биоценотических связей. В зимнее время года животные вынуждены довольствоваться несравненно более однообразным, чем летом, составом кормов. Глухарь, в состав летних кормов которого на Кольском полуострове входит не менее 53 видов растений и разнообразные беспозвоночные [5], зимой кормится лишь хвоей сосны, отчасти можжевельника с небольшими добавками озимых шишек хвойных видов деревьев и почек, причем ежедневно съедает до 500 г хвои [6]. Питание животных изменчиво как в сезонном, так и в межгодовом аспекте, что связано с периодичностью урожая тех или иных кормов. Это подтверждается, например, данными И.А. Савченко и др. [7] по летнеосеннему питанию рябчика Обь-Енисейского Междуречья.

Существенные различия имеет питание многих видов в разных частях ареала, а иногда и в разных фитоценозах. Примером ландшафно-географи-ческой изменчивости может служить усиление плотоядности в северных районах обитания и расти-тельноядности на юге ареалов куницы лесной и медведя обыкновенного [8]. Характер трофических связей может существенно меняться в зависимости от типа фитоценоза, в котором преимущественно обитает животное. Так, А.Ю. Шмитов и В.И. Николаев [9] выявили различия в питании глухарей, обитающих на верховых болотах и типологически близких стациях - сосняках сфагновых. Параметры продуктивности дикорастущих кормовых растений, их использования животными за редким исключением [10,11] не учитываются при оценке качества охотничьих угодий.

Цель работы: дальнейшее изучение трофической роли дикорастущих ягодных растений для некоторых видов охотничьих животных.

Материалы и методы. Методические подходы к выявлению урожайности и ресурсов плодов дикорастущих ягодников были изложены ранее [12]. Основу их составляли методы постоянных пробных площадей и ключевых участков с последующей экстраполяцией полученных данных на однотипные фитоценозы. При полевых работах общая оценка урожая ягод на массивах проводилась по шкале Каппера-Формозова, уточнение параметров осуществлялось на учетных площадках методом непосредственного взвешивания [13].

Учет поедаемости парциальных побегов, количества и размера поедей ягодных растений проводили на учетных площадках, заложенных в черничных типах фитоценозов средней и южной тайги, обычно в момент цветения или созревания плодов. Поеди подсчитывались по трем категориям: большие (диаметром от 2 мм и более), средние (диаметром от 1 до 2 мм) и маленькие (диаметром менее мм). Определение веса поедей проводилось путем моделирования. Объем съеденных побегов черники определяли методом моделирования [14]. Анализ поедаемости ягод животными проводили методом закрытых (изолированных) и открытых площадок, а также путем исследования содержимого зобов рябчиков, тетеревов и глухарей. В черничных типах леса также фиксировали встречаемость тетеревиных птиц по методике А.А. Гайдара [15].

Изучение питания и численности тетеревиных птиц проводилось в научно-опытном хозяйстве института (НООХ ВНИИОЗ), расположенном в Слободском, Зуевском и Белохолуницком районах Кировской области, в подзоне южной тайги. Особое внимание уделялось параметрам поедаемости черники обыкновенной ( Vaccinium myrtillus L. ), брусники обыкновенной ( Vaccinium vitis-idaea L.), малины съедобной ( Rubus idaeus L.), наиболее хозяйственно важных видов дикорастущих ягодников России [1,16].

Результаты и обсуждения. Колебание запасов ягод часто обусловливает изменения численности животных, их миграцию. А.И. Формозовым [17] была показана определенная связь плотности популяции рябчиков с урожайными для ягод годами. Он отметил в Костромской области короткие, но массовые перемещения этих птиц из одних биотопов в другие. По мере созревания черники и брусники рябчики массово поедают спелые ягоды. По данным Л.К. Раус [18], существует четко выраженная кормовая миграция отдельных видов животных на ягодники по мере созревания ягод и в зависимости от их урожайности. Так, установлено, что рябчики на протяжении месяца (июнь–июль) съедали около 65% урожая земляники и 80% черники, концентрируясь в лесных фитоценозах с доминированием данных видов в травяно-кустарничковом ярусе. В следующем сезоне, если урожай плодов этих видов уничтожали весенние заморозки, рябчики исчезали из урочища, а численность других птиц сокращалась до минимума. А.П. Савченко и И.А. Савченко [19] также отмечают, что сокращение в рационе доли промежуточных кормов (виды семейства Vaccini-aceae), сказывается на стациальном распределении тетеревиных.

Особенности питания глухаря, обитающего в таежных фитоценозах в пределах Кировской области и Республики Коми, изучены А.Н. Романовым [20]., который установил, что в подзоне крайне северной тайги и лесотундры в составе кормов в осенний период преобладают сосновая хвоя – 25,6% рациона, побеги и листья черники – 22,4%, ягоды брусники – 16,1%, хвоя лиственницы – 9,9%, ягоды черники – 8,9%. В небольшом количестве глухарь этой подзоны поедает ягоды голубики – 2,8% и водяники – 2,4%, сережки и почки березы – 1,3% Незначительная доля в рационе глухаря приходится на листья андромеды – 0,4%, хвою и шишкоягоды можжевельника – 0,2%, побеги брусники, голубики. Список кормов глухаря в подзоне северной тайги более обширен. Основными осенними кормами здесь являются ягоды (38%) (табл. 1). В сентябре и октябре глухари также поедают большое количество зеленой массы ягодных растений, в первую очередь черники.

В целом, анализ результатов исследований позволили установить следующее. Характер и использование кормовых растений животными изменяется под влиянием географических и фитоцено-тических условий. Показано, что значимость ягодных кормов в питании тетеревиных птиц уменьшается от северных частей ареала к южным. Так, доля ягодных растений в раннеосеннем питании глухаря снижается от 54% в подзоне лесотундры до 14,7 % в подзоне хвойно-широколиственных лесов.

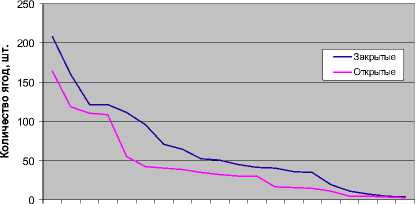

что подтверждается экспериментальными данными с использованием метода закрытых площадок. Состояние популяций кормовых растений даже при столь значительном отторжении фитомассы остается стабильным.

Количество ягод на закрытых и открытых площадках

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 № площадки

Рис. 1. Поедаемость ягод черники животными на открытых и закрытых площадках (Кировская область, НООХ ВНИИОЗ)

В 33,3% зобов тетеревов, в 21,1% – рябчиков, в 12,7% – глухарей отмечены ягоды черники в количестве от 1 до 20 шт. Удельный вес черники в питании тетеревиных птиц увеличивался в урожайные годы (табл. 2). Высокая концентрация рябчика отмечалась ежегодно в урочищах с наиболее урожайными для этого года участками черничников. В неурожайные годы численность рябчиков на этих участках сокращалась до минимума. При помощи учетных площадок удалось определить, что птицы в этих урочищах за 1 месяц съедали от 20 до 80% урожая черники. В среднем в регионе исследований эта величина составила около 30%. Высокая встречаемость черники в питании тетеревиных птиц и их повышенная подвижность в неурожайные годы отмечена и в других регионах России [21]. По данным В.Ф. Гиновича и А.А. Гайдара [22] в Среднем Прио-бье плоды черники составляют у рябчика 16,2%, у тетерева – 3,5%, у глухаря – 3,7% от удельного веса кормов. В отдельных регионах (верховье Лены) удельный вес ягод черники в питании тетеревиных может достигать 50% [23].

Таблица 1. Доля ягодных кормов в раннеосеннем питании глухаря ( Tetrao urogallus ) в различных подзонах лесной зоны России (по Романову (1988), И.А.

Савченко (2005, 2011); * - материалы авторов)

|

Подзона |

Доля ягодных кормов, % |

|

лесотундра |

54,0 |

|

крайне-северная тайга |

52,2 |

|

северная тайга |

38,0 |

|

южная тайга |

29,7* |

|

хвойно-широколиственные леса |

14,7* |

Таблица 2. Зависимость встречаемости ягод в образцах осеннего питания тетеревиных птиц в НООХ ВНИИОЗ (Кировская область) от ее урожайности

|

Вид растения |

Балл плодоношения |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

черника обыкновенная |

0,3 |

4,7 |

11,5 |

28,6 |

50,0 |

|

брусника обыкновенная |

0,1 |

0,7 |

2,5 |

28,3 |

35,7 |

|

малина съедобная |

0.6 |

8,0 |

50,0 |

52,0 |

57,0 |

Поедаемость плодов черники животными может достигать 50% от общего количества (рис. 1),

Многие животные питаются плодами брусники. Так, в Приморском крае к числу постоянных потребителей брусники отнесено 67 видов птиц [24].

Наиболее активные потребители плодов брусники -мышевидные грызуны и тетеревиные птицы. В годы хорошего плодоношения ягоды брусники в количестве до 98 штук отмечены в зобах 35,7% добытых на территории НООХ ВНИИОЗ тетеревиных птиц. В годы слабого плодоношения плодами брусники питается лишь 2,8-5,0% птиц [25]. Удельный вес брусники в питании тетеревиных птиц увеличивается в урожайные годы (табл. 2) .

Учет поедаемости плодов малины дикими животными показал, что в 33,3% зобов тетеревов, в 21,1% - рябчиков, в 12,7% - глухарей отмечены ягоды малины в количестве до 30 шт. Удельный вес малины в питании тетеревиных птиц особенно значителен в высокоурожайные годы (табл. 2). Период питания животных малиной растянут и продолжается обычно 1,5 – 2,0 месяца. В годы слабого плодоношения значение плодов малины в питании тетеревиных резко снижается. Высокая концентрация рябчика отмечалась ежегодно в урочищах с наиболее урожайными для этого года участками малинников. В неурожайные годы численность рябчиков на этих участках сокращалась до минимума.

Изучение характера и объемов поедание фитомассы черники показало следующее. Побеги черники активно поедаются животными. Размер и характер скусов позволяет предположить, что черничники посещают различные виды животных: лось, заяц-беляк, глухарь, рябчик, воробьиные птицы, мышевидные грызуны. Масса больших скусов побегов черники варьировала от 51,9 до 104,7 мг для средней тайги и 48,8-98,6 мг для южной, масса средних скусов составляла 5,8-24,1 мг и 10,2-19,8 мг соответственно, масса мелких скусов была 0,5-2,4 мг и 0,8-6,2 мг соответственно. Наибольшая масса скусов отмечена для средней тайги в сосново-березовом бруснично-черничном типе фитоценоза, для южной тайги – в смешанном лесу (табл. 3).

Материалы исследования показали, что по-едаемость черники обыкновенной в южной тайге несколько ниже, чем в средней. Это подтверждают данные Т.Л. Егошиной и др. [26] о том, что значимость ягодных растений в питании тетеревиных птиц уменьшается от северных частей ареала к южным. В южно-таежных ельниках черничных отмечено преобладание крупных поедей. Данная закономерность отмечалась ранее [27, 28]. Для южной тайги наиболее высокое потребление побегов черники отмечено в смешанном черничном лесу (1752,9 кг/га), наименьшее - в ельнике черничнозеленомошном (692,7 кг/га). Такая же закономерность прослеживается по всем размерным категориям поедей.

Таблица 3. Объем потребления побегов черники обыкновенной в различных типах фитоценозов средней и южной тайги

|

№ пло ща дки |

Тип фитоценоза |

Кол-во парциальных кустов на кв. м, шт. |

Масса поедей |

||||

|

большие (г/м²) |

средние (г/м²) |

мелкие (г/м²) |

всего (г/м²) |

всего (кг/га) |

|||

|

средняя тайга |

|||||||

|

1 |

ельник черничный |

141,8±6,9 |

80,21 |

3,12 |

4,4 |

83,77 |

837,7 |

|

2 |

ельник черничнозеленомошный |

102,4±7,1 |

42,37 |

12,28 |

3,17 |

57,82 |

578,2 |

|

3 |

сосново-березовый брусничночерничный |

141,4±11,4 |

156,98 |

36,14 |

4,51 |

197,6 |

1976,0 |

|

4 |

сосняк брусничночерничный |

135,4±5,1 |

117,81 |

6,63 |

1,01 |

125,45 |

1254,5 |

|

южная тайга |

|||||||

|

1 |

ельник черничный |

138,4±4,3 |

73,72 |

5,34 |

0,75 |

79,81 |

798,1 |

|

2 |

ельник черничнозеленомошный |

140,1±7,1 |

51,04 |

14,16 |

4,07 |

69,27 |

692,7 |

|

3 |

сосняк брусничночерничный |

122,4±6,2 |

118,87 |

15,36 |

5,63 |

139,86 |

1398,6 |

|

4 |

смешанный лес |

136,5±7,3 |

142,67 |

29,28 |

3,34 |

175,29 |

1752,9 |

В средней тайге максимальное потребление побегов черники отмечено в сосново-березовом бруснично-черничном типе фитоценоза (1976,0 кг/га), что также отмечалось ранее [29], наименьшее - в ельнике чернично-зеленомошном (578,2 кг/га). Использование кормовых растений животными при численности близкой к оптимальной достигает значительных величин. Так, лось может использовать до 2,7 т/га побегов черники [27], что составляет около 50% общего прироста побегов. Тетеревиные птицы используют до 50-80% ягод черники.

Выводы: характер и использование кормовых растений животными изменяется под влиянием географических и фитоценотических условий. Показано, что значимость ягодных кормов в питании тетеревиных птиц уменьшается от северных частей ареала к южным. Так, доля ягодных кормов в раннеосеннем питании глухаря снижается от 54% в подзоне лесотундры до 14,7% в подзоне хвойно- 16.

широколиственных лесов. Состояние кормовой базы отдельных видов охотничьих животных определяется фитоценотическими условиями. Состояние популяций кормовых растений даже при столь значительном отторжении фитомассы остается ста- 17.

бильным.

-

2.

-

3.

-

4.

Егошина, Т.Л. Недревесные растительные ресурсы России. - М.: НИА-Природа, 2005. 80 с.

Нечаев, А.А . Дикорастущие, съедобные и ягодные растения дальнего Востока: видовое разнообразие, распространение, ресурсы // Лесные биологически активные ресурсы: мат-лы III междунар. конф., Хабаровск, 2007. С. 68-82.

Нечаев, В.А. Дикорастущие ягодные растения и пти-цы-карпофаги в таежной зоне юга Дальнего Востока России / В.А. Нечаев, А.А. Нечаев // Сибирский экологический журнал, 2012. № 1. С. 97-106.

Формозов, А.Н . Урожаи ягод брусники, черники и их значение в жизни рябчика // География плодоноше-

ния лесных древесных пород, кустарников и ягодников. – М., 1964. С. 147-151.

-

5. Новиков, А.Г . Материалы по питанию лесных птиц Кольского полуострова // Труды зоол. ин-та РАН СССР. 1952. Т. 9, №4. С. 1155-1198.

-

6. Новиков, А.Г . Адаптивные особенности экологии и поведения лесных зверей и птиц в зимних условиях обитания // Проблемы современной биологии. – Л., 1970. С. 134-154.

-

7. Савченко, И.А. Об особенностях летнее-осеннего питания рябчика Tetrastes bonasia (L.) Обь-Енисейского междуречья / И.А. Савченко, Н.А. Литвиненко, А.П. Савченко // Вестник КрасГАУ. 2011. № 1. С. 93-97.

-

8. Новиков, Г.А. Теоретические основы и методы изучения питания и трофических связей млекопитающих и птиц // Рус. орнитол. журн. 2001. Экспресс-выпуск № 154. С. 673-687.

-

9. Шмитов, А.Ю. О некоторых особенностях питания глухаря на болотах Тверской области / А.Ю. Шмитов, В.И. Николаев // Вестник ТвГУ. Серия «Биология и экология». 2009. Вып. 14. С. 110-112.

-

10. Емкость среды обитания охотничьих зверей и птиц / под ред. В.И. Машкина . – Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2013. 333 с.

-

11. Егошина, Т.Л . Предварительные материалы к характеристике охотничьих угодий Мурманской области / Т.Л. Егошина, Н.В. Капустина, Ю.В. Гудовских // Биоразнообразие и культурценозы в экстремальных условиях: мат-лы III Всерос. науч. конф. с междунар. участ. – Апатиты – Кировск, ПАБСИ КНЦ РАН, 2015. С. 23-27.

-

12. Современное состояние недревесных растительных ресурсов России. – Киров, 2003. 306 с.

-

13. Методы изучения лесных сообществ / Е.Н. Андреева и др. – СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с.

-

14. Смирнов, К.А. Опыт оценки запасов веточного корма

лесных копытных с использованием связи между диаметром побегов и их массой // Зоол.журн. 2007. Т. 86, №7. С. 883-890.

-

15. Гайдар , А.А . Методы определения численности рябчика // Охота и охотничье хозяйство. 1977. № 12. С. 15-16.

Кислицына, А.В. Основные ресурсные и популяционные параметры Vaccinium myrtillus L. в южнотаежных лесных экосистемах Кировской области / А.В. Кислицына, Т.Л. Егошина // Вестник ПГТУ. Сер.: Лесная экология. Природопользование. – Йошкар-Ола. 2016. № 3 (31). С. 77-86.

Формозов, А.Н . Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания. – М.: 1976. 310 с.

Раус, Л.К. Дикорастущие ягодники в питании некоторых зверей и птиц // Сб. науч.-техн. информ. ВНИИОЗ (охота, пушнина, дичь). Вып. 40-41. – Киров, 1973. С. 7-10.

Савченко, А.П. Глухарь Енисейской равнины / А.П. Савченко, И.А. Савченко // Охота и охотничье хозяйство. 2001. №7. С. 24-27.

Романов, А.Н. Глухарь. – М.: Агропромиздат, 1988. 192 с.

Гинович, В.Ф . Хронологическая изменчивость трофических связей тетеревиных птиц // Проблемы экологического мониторинга и научные основы охраны природы на Урале. – Свердловск, 1985. С. 13.

Гинович, В.Ф. Роль тетеревиных птиц в использовании ресурсов дикорастущих ягод Среднего Приобья / В.Ф. Гинович, А.А. Гайдар // Воспроизводство, использование и охрана диких зверей и птиц. – Пермь, 1989. С. 5-10.

Гайдар , А.А . Некоторые данные по осеннему питанию рябчика в верховья реки Лены // Вопросы экологии промысловых животных. – М.: Лесн. пром., 1969. Вып. 22. С. 271-273.

Нечаев, В.А . Птицы и млекопитающие – потребители плодов брусники на юге дальнего востока России / В.А. Нечаев, А.А. Нечаев // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 2010. Т. 115. Вып. 3. С. 22- 27. Лугинина, Е.А. Урожайность брусники и ее использование тетеревиными птицами в подзоне южной тайги // Знания молодых – новому веку. Мат-лы межвуз. студент. конф. – Киров, Вятская ГСХА, 2005. Вып.1. С. 63-65.

Егошина, Т. Л. Научно обоснованные параметры состояния и использования кормовых объектов охотничьими животными с целью обеспечения устойчивости популяций / Т.Л. Егошина, Е.А. Лугинина., Н.Ю. Чиркова, А.С Жиряков . – Киров: ВНИИОЗ Россельхо-закадемии, 2012. 25 с.

Ярославцев, А.В. Морфологические особенности черники обыкновенной, произрастающей в разных типах лесных фитоценозов южной тайги // Мат-лы межд. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию ВНИИОЗ. – Киров, 2007. С. 498-499.

Оботнин, С.И. Трофическая роль черники обыкновенной в условиях южной тайги (Vaccinium myrtillus L.) / С.И. Оботнин, А.В. Кислицына, О.А. Токмакова // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: мат. VI Всеросс. конф. с междунар. уч. – Йошкар-Ола: Марийский. гос. ун-т, 2015. С. 346-347.

Токмакова, О.А. Урожайность черники обыкновенной, и её трофическая роль в условиях средней тайги Кировской области / О.А. Токмакова, А.В. Кислицына, С.И. Оботнин / Экология родного края: проблемы и пути решения: сб. матер. Всеросс. науч.-практич. конф. – Киров: ООО «Веси», 2015. С. 41-45.

IMPORTANCE OF WILD-GROWING BERRY-PICKERS IN THE DELIVERY

OF HUNTING ANIMALS

-

1 All-Russian Scientific Research Institute of Game Management and Fur Farming, named after prof. B.M. Zhitkov

-

2 Vyatka State Agricultural Academy

Список литературы Значение дикорастущих ягодников в питании охотничьих животных

- Егошина, Т.Л. Недревесные растительные ресурсы России. -М.: НИА-Природа, 2005. 80 с.

- Нечаев, А.А. Дикорастущие, съедобные и ягодные растения дальнего Востока: видовое разнообразие, распространение, ресурсы//Лесные биологически активные ресурсы: мат-лы III междунар. конф., Хабаровск, 2007. С. 68-82.

- Нечаев, В.А. Дикорастущие ягодные растения и птицы-карпофаги в таежной зоне юга Дальнего Востока России/В.А. Нечаев, А.А. Нечаев//Сибирский экологический журнал, 2012. № 1. С. 97-106.

- Формозов, А.Н. Урожаи ягод брусники, черники и их значение в жизни рябчика//География плодоношения лесных древесных пород, кустарников и ягодников. -М., 1964. С. 147-151.

- Новиков, А.Г. Материалы по питанию лесных птиц Кольского полуострова//Труды зоол. ин-та РАН СССР. 1952. Т. 9, №4. С. 1155-1198.

- Новиков, А.Г. Адаптивные особенности экологии и поведения лесных зверей и птиц в зимних условиях обитания//Проблемы современной биологии. -Л., 1970. С. 134-154.

- Савченко, И.А. Об особенностях летнее-осеннего питания рябчика Tetrastes bonasia (L.) Обь-Енисейского междуречья/И.А. Савченко, Н.А. Литвиненко, А.П. Савченко//Вестник КрасГАУ. 2011. № 1. С. 93-97.

- Новиков, Г.А. Теоретические основы и методы изучения питания и трофических связей млекопитающих и птиц//Рус. орнитол. журн. 2001. Экспресс-выпуск № 154. С. 673-687.

- Шмитов, А.Ю. О некоторых особенностях питания глухаря на болотах Тверской области/А.Ю. Шмитов, В.И. Николаев//Вестник ТвГУ. Серия «Биология и экология». 2009. Вып. 14. С. 110-112.

- Емкость среды обитания охотничьих зверей и птиц/под ред. В.И. Машкина. -Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2013. 333 с.

- Егошина, Т.Л. Предварительные материалы к характеристике охотничьих угодий Мурманской области/Т.Л. Егошина, Н.В. Капустина, Ю.В. Гудовских//Биоразнообразие и культурценозы в экстремальных условиях: мат-лы III Всерос. науч. конф. с междунар. участ. -Апатиты -Кировск, ПАБСИ КНЦ РАН, 2015. С. 23-27.

- Современное состояние недревесных растительных ресурсов России. -Киров, 2003. 306 с.

- Методы изучения лесных сообществ/Е.Н. Андреева и др. -СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с.

- Смирнов, К.А. Опыт оценки запасов веточного корма лесных копытных с использованием связи между диаметром побегов и их массой//Зоол.журн. 2007. Т. 86, №7. С. 883-890.

- Гайдар, А.А. Методы определения численности рябчика//Охота и охотничье хозяйство. 1977. № 12. С. 15-16.

- Кислицына, А.В. Основные ресурсные и популяционные параметры Vaccinium myrtillus L. в южно-таежных лесных экосистемах Кировской области/А.В. Кислицына, Т.Л. Егошина//Вестник ПГТУ. Сер.: Лесная экология. Природопользование. -Йошкар-Ола. 2016. № 3 (31). С. 77-86.

- Формозов, А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания. -М.: 1976. 310 с.

- Раус, Л.К. Дикорастущие ягодники в питании некоторых зверей и птиц//Сб. науч.-техн. информ. ВНИИОЗ (охота, пушнина, дичь). Вып. 40-41. -Киров, 1973. С. 7-10.

- Савченко, А.П. Глухарь Енисейской равнины/А.П. Савченко, И.А. Савченко//Охота и охотничье хозяйство. 2001. №7. С. 24-27.

- Романов, А.Н. Глухарь. -М.: Агропромиздат, 1988. 192 с.

- Гинович, В.Ф. Хронологическая изменчивость трофических связей тетеревиных птиц//Проблемы экологического мониторинга и научные основы охраны природы на Урале. -Свердловск, 1985. С. 13.

- Гинович, В.Ф. Роль тетеревиных птиц в использовании ресурсов дикорастущих ягод Среднего Приобья/В.Ф. Гинович, А.А. Гайдар//Воспроизводство, использование и охрана диких зверей и птиц. -Пермь, 1989. С. 5-10.

- Гайдар, А.А. Некоторые данные по осеннему питанию рябчика в верховья реки Лены//Вопросы экологии промысловых животных. -М.: Лесн. пром., 1969. Вып. 22. С. 271-273.

- Нечаев, В.А. Птицы и млекопитающие -потребители плодов брусники на юге дальнего востока России/В.А. Нечаев, А.А. Нечаев//Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 2010. Т. 115. Вып. 3. С. 22-27.

- Лугинина, Е.А. Урожайность брусники и ее использование тетеревиными птицами в подзоне южной тайги//Знания молодых -новому веку. Мат-лы межвуз. студент. конф. -Киров, Вятская ГСХА, 2005. Вып.1. С. 63-65.

- Егошина, Т. Л. Научно обоснованные параметры состояния и использования кормовых объектов охотничьими животными с целью обеспечения устойчивости популяций/Т.Л. Егошина, Е.А. Лугинина., Н.Ю. Чиркова, А.С Жиряков. -Киров: ВНИИОЗ Россельхозакадемии, 2012. 25 с.

- Ярославцев, А.В. Морфологические особенности черники обыкновенной, произрастающей в разных типах лесных фитоценозов южной тайги//Мат-лы межд. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию ВНИИОЗ. -Киров, 2007. С. 498-499.

- Оботнин, С.И. Трофическая роль черники обыкновенной в условиях южной тайги (Vaccinium myrtillus L.)/С.И. Оботнин, А.В. Кислицына, О.А. Токмакова//Принципы и способы сохранения биоразнообразия: мат. VI Всеросс. конф. с междунар. уч. -Йошкар-Ола: Марийский. гос. ун-т, 2015. С. 346-347.

- Токмакова, О.А. Урожайность черники обыкновенной, и её трофическая роль в условиях средней тайги Кировской области/О.А. Токмакова, А.В. Кислицына, С.И. Оботнин/Экология родного края: проблемы и пути решения: сб. матер. Всеросс. науч.-практич. конф. -Киров: ООО «Веси», 2015. С. 41-45.