Значение иммунологических методов в диагностике острого коронарного синдрома

Автор: Емельянова А.Л., Гордеева М.А., Давыдов С.И., Тарасов А.А., Балабанова Е.Н., Лекарева И.В., Абросимова Е.В., Бабаева А.Р.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1 (41), 2014 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования было оценить значение иммунологических показателей, отражающих процесс развития нестабильности атеросклеротической бляшки (количественное содержание антител к коллагену, хондроитинсульфату, гиалуроновой кислоте, C.pneumoniae и М.pneumoniae) в диагностике различных форм ОКС. Патологические механизмы, лежащие в основе ОКС, тесно связаны с развитием специфических аутоиммунных реакций. Обнаруженные иммунологические нарушения могут быть использованы в клинической практике в качестве объективных маркеров обострений ИБС.

Острый коронарный синдром, воспаление, иммунологические маркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/142149083

IDR: 142149083 | УДК: 616-018:616.12-005.4

Текст научной статьи Значение иммунологических методов в диагностике острого коронарного синдрома

В последнее время в литературе стали активно обсуждаться иммунологические аспекты патогенеза острого коронарного синдрома (ОКС). Рядом авторов обнаружена аутосенсибилизация в отношении собственных атерогенных липопротеинов с выявлением в крови иммунных комплексов, а также признаков аутоиммунного воспаления интимы в зонах атеросклеротического повреждения [2, 3]. Данные последних исследований подтверждают, что обострение ишемической болезни сердца (ИБС) протекает с выраженной активацией всех факторов и маркеров воспаления, повышенный уровень которых может сохраняться в течение длительного времени [2–4].

В процессах, связанных с повреждением атеросклеротической бляшки и последующим тромбозом коронарной артерии, существенную роль играет активация гладкомышечных клеток, сопровождающаяся увеличением продукции коллагена и протеогликанов, включая гликозаминогликаны. В результате происходит нарушение нормальной структуры их молекул, «обнажаются» скрытые ранее антигенные детерминанты, нарушается проницаемость сосудистой стенки, что делает возможным контакт компонентов соединительной ткани с иммунокомпетентными клетками и последующей выработкой антител [4, 6]. Кроме того, одной из наиболее вероятных причин повреждения клеток эндотелия и развития нестабильности атеросклеротической бляшки считают воздействие внутриклеточных патогенов, к которым относятся хламидии, микоплазмы, хеликобак-тер, а также вирусы [4, 7].

Следует подчеркнуть, что особенностью как микоплазменной, так и хламидийной инфекции является возможность длительной, порой пожизненной персистенции в иммунокомпетентных клетках, эпителии, эндотелии сосудов.

Связь микоплазменной инфекции с ИБС подтверждается целым рядом исследований [1, 4, 7]. Роль хламидийной инфекции в инициации и прогрессировании коронарного атеросклероза считается доказанной [4, 7]. Фрагменты ДНК и жизнеспособные Chlamydia pneumoniae были обнаружены в образцах тканей, полученных при эндартерийэктомиях, аутопсиях, операциях аортокоронарного шунтирования (АКШ) и трансплантации сердца. У 77,5 % больных с верифицированным атеросклерозом были обнаружены повышенные титры антител к Chlamydia pneumoniae [4, 7].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить значение иммунологических показателей, отражающих процесс развития нестабильности атеросклеротической бляшки (количественное содержание антител к коллагену, хондроитинсульфату, гиалуроновой кислоте, С.pneumoniae и М.pneumoniae ) в диагностике различных форм ОКС.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование было включено 350 больных трудоспособного возраста с ИБС, из них 198 человек с диагнозом ОКС и 152 человека с хроническими формами ИБС (ХИБС). ОКС был представлен нестабильной стенокардией (80 больных) и острым инфарктом миокарда

(118 больных). Группу ХИБС составили пациенты с диагнозом стабильной стенокардии напряжения, постинфарктного кардиосклероза, хронической сердечной недостаточности ишемического генеза. Контрольная группа включала 126 лиц без клинических признаков ИБС. Возрастной и половой состав указанных групп был сопоставимым.

Всем больным проводилось стандартное клиническое, инструментальное и лабораторное обследование, включая биохимические маркеры некроза миокарда в крови: сердечный тропонин I (Тр. I), МВ-фракцию креатинфосфокиназы (МВ КФК).

Для количественной оценки содержания антител к хондроитинсульфату (ХС), коллагену (К) и гиалуроновой кислоте (ГК) в сыворотках крови использовали метод твердофазного им-муноферментного анализа. В качестве антигенов использовали коммерческие препараты коллагена, гиалуроновой кислоты, хондроитинсульфата. Антитела класса IgG к С.pneumoniae и М.pneumoniae определяли с помощью диагностических наборов производства компании «Savyon» (Израиль). Для статистической обработки результатов использовались компьютерные программы «Biostat» и «Microsoft Excel-статистика».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ информативности общепринятых клинических, лабораторных и инструментальных показателей у больных с различными формами ОКС показал следующее (табл. 1).

Таблица 1

|

Диагностические признаки |

ОКСБП ST |

ОКСП ST |

НС |

Non Q-ИМ |

Q-ИМ |

|

Боль или дискомфорт за грудиной |

85,1 ± 4,8 |

96,6 ± 3,5 |

84,7 ± 6,5 |

82,1 ± 6,8 |

92,4 ± 4,6 |

|

«Свежие» изменения на ST и Т |

60,2 ± 5,7 |

100 |

23,5 ± 6,4 |

94,2 ± 4,7 |

94,8 ± 4,4 |

|

Повышение тропонина I |

88,6 ± 3,5 |

91,2 ± 5,6 |

1,3 ± 0,7 |

91,6 ± 2,3 |

97,3 ± 1,2 |

|

Повышение МВ КФК |

44,6 ± 6,5 |

76,8 ± 7,2 |

17,2 ± 6,4 |

72,6 ± 6,8 |

82,4 ± 6,8 |

|

Повышение СРП |

53,2 ± 6,4 |

70,6 ± 7,7 |

28,1 ± 7,2 |

75,3 ± 8,2 |

81,3 ± 6,4 |

|

Новые зоны гипо- или акинеза по ЭХОКГ |

24,6 ± 6,5 |

48,6 ± 7,3 |

0 |

42,1 ± 7,5 |

50,3 ± 8,3 |

Частота обнаружения изменений клинических, лабораторных и инструментальных данных у больных ОКС при поступлении, %

Наиболее чувствительными при всех формах обострений ИБС оказались клинические признаки: наличие болевого синдрома, нарастание симптомов сердечной недостаточности, вегетативные проявления. При остром коронарном синдроме с подъемом ST (ОКСП ST) с последующим развитием Q-ИМ изменения большинства лабораторных и инструментальных показателей при поступлении отмечались более чем в 70 % случаев. При ИМ без зубца Q при поступлении достаточно информативными были ЭКГ-данные, исследование тропонина I, активности МВ КФК и уровня СРП; тогда как в группе больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСБП ST), повышение активности МВ КФК, уровня СРП и «свежие» изменения на ЭКГ отмечались немногим более чем у 50 % пациентов. Наиболее информативным было повышение тропонина I. Эхокардиография в диагностическом плане при ОКСБП ST была информативна менее чем, у четверти пациентов. При НС большинство лабораторных и инструментальных показателей было изменено менее чем в 25 % случаев. Эти данные свидетельствуют о недостаточной информативности общепринятых объективных методов в диагнос- тике НС и диктуют необходимость разработки новых диагностических подходов.

Результаты исследования уровней антител к хламидии, микоплазме, ХС, К и ГК у больных с ОКС, ХИБС и у лиц без ИБС показали следующее: отмечалось повышение антител к использованным антигенам во всех группах ОКС по сравнению с группами контроля и ХИБС (табл. 2).

Таблица 2

Антитела к Ср, Мр, ХС, коллагену и гиалуроновой кислоте при различных формах ОКС и в контрольных группах

|

Определяемый показатель, ед./опт. пл. |

Группы обследованных |

|||||||

|

Q-ИМ |

Non-Q-ИМ |

НС |

ХИБС |

Без ИБС |

||||

|

Антитела к Ср |

1,50±0,07* |

р 1; р 1.1 <0,05 |

1,48±0,07* |

р 1; р 1.1 <0,05 |

1,18±0,06* |

р 1 ; р 1.1 <0,05 |

0,97±0,03 |

0,78±0,04 |

|

Антитела к Мр |

0,176±0,08* |

р 1; р 1.1 <0,05 |

0,164±0,07* |

р 1; р 1.1 <0,05 |

0,159±0,06* |

р 1 ; р 1.1 <0,05 |

0,093±0,031 |

0,089 ± 0,008 |

|

Антитела к ХС |

2,67±0,11* |

р 2; р 2.1 <0,05 |

2,36±0,08* |

р 2; р 2.1 <0,05 |

2,20±0,07* |

р 2; р 2.1 <0,05 |

1,96±0,07 |

1,93±0,08 |

|

Антитела к коллагену |

3,24±0,17* |

р 3; р 3.1 <0,01 |

2,81±0,16* |

р 3; р 3.1 <0,01 |

2,23±0,19* |

р 3; р 3.1 <0,05 |

1,87±0,14 |

1,36±0,12 |

|

Антитела к гиалуронату |

3,69±0,21* |

р 4; р 4.1 <0,01 |

2,75±0,19* |

р 4; р 4.1 <0,01 |

2,40±0,20* |

р 4; р 4.1 <0,01 |

1,80±0,15 |

1,51±0,09 |

Р 1; Р 2; Р 3; Р 4 – сравнение групп ОКС с группой ХИБС;

Р 1.1; Р 2.1; Р 3.1; Р 4.1 – сравнение групп ОКС с группой без ИБС.

В группе больных с ОКС средний показатель уровней антител ко всем указанным антигенам оказался достоверно выше, чем в группе больных ХИБС и у лиц без клинических проявлений ИБС. Самые высокие показатели отмечены у пациентов с Q-ИМ и non Q-ИМ. При этом содержание антител к ХС и ГК в сыворотках больных с ХИБС и у пациентов без ИБС практически не различалось. В то же время уровень антител к Ср, Mp и К у больных с ХИБС был достоверно выше, чем в контрольной группе, что, по-видимому, отражает повреждающее действие хламидийной и микоплазменной инфекции, а также вовлечение коллагена в иммуно-воспалительные реакции, лежащие в основе прогрессирования коронарного атеросклероза. Приведенные результаты согласуются с опубликованными ранее данными [1, 4, 6, 7], в которых прослеживалась связь между коронарным атеросклерозом и обнаружением антигенов хламидий и микоплазм и антител к ним. Они подтверждают гипотезу о возможной связи ИБС с персистирующей хламидийной либо микоплазменной инфекцией, способствующей повреждению сосудистого эндотелия, либо нарушающей механизмы регуляции его функциональной активности. В последние годы установлено, что воспалительные и иммунные механизмы, не только принимают участие в патогенезе атеросклероза, но и способствуют разрыву атеросклеротической бляшки [2, 3, 6]. Содержание коллагеновых волокон (основного компонента экстрацеллюлярного матрикса, который определяет прочность фиброзной покрышки) в бляшках липидного типа уменьшено. Между рыхло расположенными коллагеновыми волокнами отмечается часто большое количество воспалительных клеточных элементов. Гиперхолестеринемия, повышенная концентрация ХС ЛПНП в крови играют важную роль в возникновении и поддержании воспалительного процесса. Модифицированные ЛПНП рассматриваются как важнейший элемент начала воспалительных изменений в сосудистой стенке. Активация клеточных механизмов воспаления при ОКС происходит с участием разных факторов воспаления, что подтверждается определением в периферической крови таких маркеров воспаления как цитокины, молекулы клеточной адгезии, белки острой фазы [3, 5, 6].

Следует отметить, что нарастание антител к Ср, Mp, ХС, ГК происходит на стадии нестабильной стенокардии, когда у пациентов отсутствуют признаки повреждения миокарда.

В результате проведенного исследования была выявлена патогенетическая связь между процессом нестабильности атеросклеротической бляшки и развитием иммунного воспаления в ответ на воздействие экзогенных или эндогенных патогенов. Это представляется особенно важным потому, что в настоящее время из маркеров воспаления наиболее часто в клинической практике определяют уровень СРП [5]. Известно, что уровень СРП коррелирует с риском развития неблагоприятных событий (смерть, инфаркт миокарда, инсульт), с наличием осложненного стеноза у больных с ОКС [5, 6] в большей степени, чем с распространенностью атеросклероза в коронарных артериях. В связи с этим большинство исследователей рассматривают уровень СРП как показатель нестабильности атеросклеротической бляшки [5].

С учетом того, что клинические, инструментальные и лабораторные данные играют важную роль в диагностике различных форм ОКС, была изучена связь между уровнем исследованных антител и наиболее значимыми общепринятыми показателями.

Кроме того, проведено сравнение информативности использованных иммунологических тестов по сравнению с другими диагностическими методиками.

По результатам проведенного исследования положительная корреляция средней силы выявлена между уровнем аутоантител, антител к Ср, антител к Мри выраженностью клинических признаков коронарного синдрома (табл. 3).

Таблица 3

|

Показатель |

Интенсивность боли |

Частота приступов |

Продолжительность приступов |

|

Антитела к ХС |

0,677 |

0,525 |

0,583 |

|

Антитела к К |

0,642 |

0,564 |

0,544 |

|

Антитела к ГК |

0,647 |

0,602 |

0,586 |

|

Антитела к Ср |

0,540 |

0,503 |

0,523 |

|

Антитела к Mр |

0,564 |

0,512 |

0,521 |

Степень корреляции между уровнем аутоантител, антител к Ср, антител к Мр и выраженностью клинических признаков коронарного синдрома

Из лабораторных показателей в группе больных с ИМ отмечалась достоверная связь между уровнем тропонина I, МВ КФК и содержанием антител к ХС и коллагену, а также между уровнем СРП и антител к коллагену и гиалуроновой кислоте.

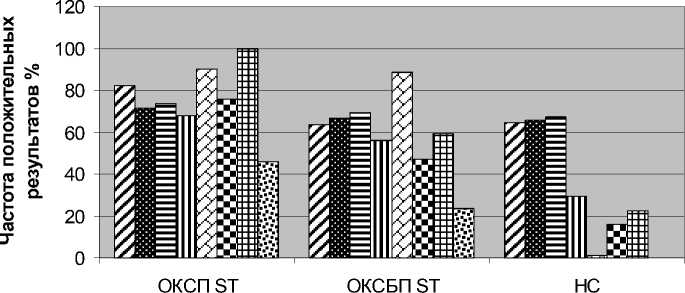

При сравнении информативности определения антител к Ср, антител к Мр и аутоантител к компонентам соединительной ткани с общепринятыми методами объективной диагностики ОКС были получены следующие данные (см. рис.).

и Антитела к компонентам соединительной ткани и Антитела к Ср в Антитела к Мр и СРП

□ Тр. I в МВ КФК п ЭКГ

Q ЭХОКГ

Сравнительная чувствительность метода определения антител к Ср, Мр и компонентам соединительной ткани при диагностике ОКС

Определение антител к компонентам соединительной ткани, Ср и Мр при ОКС с подъемом сегмента SТ не уступило таким методам объективной диагностики, как определение уровня СРП, тропонина I и активности МВ КФК в крови, достоверно превосходя по чувствительности данные эхокардиографического исследования. Определение уровня антител при ОКС без подъема сегмента SТ обладало не меньшей чувствительностью, чем ЭКГ-диагностика и определение СРП в крови, будучи более достоверным, чем исследование активности МВ КФК и данные эхокардиографии, лишь уступая количественному определению тропонина I. При НС определение уровня антител к компонентам соединительной ткани, Ср и Мр достоверно превосходило по чувствительности большинство общепринятых методов объективной диагностики ОКС.

Следует отметить, что случаев сочетанной инфекции С.pneumoniae и М.pneumoniae в обследованных группах выявлено не было.

Поскольку ОКС является сложным многофакторным процессом, то для его диагностики и стратификации рисков может быть полезным использование нескольких иммунологических маркеров, отражающих соответствующие патогенетические звенья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Патологические механизмы, лежащие в основе ОКС, тесно связаны с развитием специфических аутоиммунных реакций. Активация персистирующей хламидийной или микоплазменной инфекции, которая подтверждается высоким уровнем противохламидийных и противо-микоплазменных антител, наблюдается при обострении ИБС и способствует повреждению сосудистого эндотелия или нарушению его функциональной активности, что приводит к нестабильности атеросклеротической бляшки. Повышение содержания антител к хондроитинсульфату, гиалуроновой кислоте, коллагену, С.pneumoniae и М.pneumoniae в сыворотке крови, которое обнаруживается у больных с различными формами обострений ИБС, в том числе при ЭКГ-негативных вариантах можно рассматривать как объективные индикаторы повреждения сосудистой стенки. Параллельное определение антител одновременно к двум компонентам соединительной ткани достоверно повышает специфичность иммунологического теста. Таким образом, иммунологические нарушения, выявляемые при ОКС и являющиеся следствием повреждения эндотелия, могут быть использованы в клинической практике в качестве объективных маркеров обострений ИБС.

Список литературы Значение иммунологических методов в диагностике острого коронарного синдрома

- Бабаева А.Р., Балабанова Е.Н., Абросимова Е.В. и др.//Вестник ВолгГМУ. -2010. -№ 3 (35). -С. 26-29.

- Кухарчук В.В., Зыков К.А., Масенко В.П. и др.//Кардиологический вестник. -2007. -№ 2. -С. 2.

- Шлычкова Т.П., Жданов В.С. и др.//Арх. Патологии. -2005. -№ 3. -С. 24-28.

- Albert N.M.//J. Cardiovasc. Nurs. -2000. -№ 15. -Р. 13-26.

- Arroyo-Espliguero R., Avanzas P., Cosin-Sales J., et al.//Eur Heat J. -2004.-№ 25. -Р. 401-408.

- Kuller L.H., Tracy R.P.//Arterioscler. Thromb Vasc. Biol. -2000. -№ 20. -Р. 901.

- Madjid M., Vela D., Khalili-Tabrizi H., et al.//Tex. HeartInst. J. -2007. -№ 34. -Р. 11-18.