Значение использования УЗТ и ПЭТ при диагностике прогрессирования рака яичников

Автор: Чекалова М.А., Ширяев С.В., Синицина М.Е.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 3 (27), 2008 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты обследования 14 больных с прогрессированием рака яичников. Динамический контроль при достижении клинической ремиссии после первичного лечения включал гинекологический осмотр, УЗИ, определение уровня СА-125 в сыворотке крови. Показанием к проведению ПЭТ явилось подозрение на рецидив заболевания. У 11 (78,7%) больных было отмечено совпадение результатов ПЭТ с данными УЗИ в констатации рецидива рака яичников. В 2 (14,2 %) наблюдениях диагноз рецидива подтвержден только при ПЭТ, в то время как, по данным УЗИ, не было зарегистрировано прогрессирования заболевания. В 1 (7,1 %) случае результаты ПЭТ и УЗИ были отрицательными, но определялся повышенный уровень СА-125. Проведен анализ причин ошибочных заключений каждого метода визуализации при определении прогрессирования заболевания и оценке степени распространенности опухолевого процесса.

Рецидив рака яичников, ультразвуковая томография, позитронно-эмиссионная томография, опухоле-ассоциированный антиген са-125

Короткий адрес: https://sciup.org/14054865

IDR: 14054865 | УДК: 618.11-006.6-073.48

Текст научной статьи Значение использования УЗТ и ПЭТ при диагностике прогрессирования рака яичников

Рецидив рака яичников – трудноизлечимое и зачастую резистентное к терапии заболевание. Использование препаратов платины и таксанов значительно улучшило результаты химиотерапии рака яичников, но тем не менее частота возникновения рецидивов и смертность от данного заболевания остаются в настоящее время достаточно высокими [8, 12, 15]. Своевременное выявление локальных и небольших по размерам опухолевых образований позволяет своевременно выбрать адекватную тактику лечения и улучшить прогноз заболевания [3, 13, 17]. Именно поэтому постоянно проводится поиск новых диагностических тестов, направленных на раннюю диагностику прогрессирования рака яичников.

Самой доступной методикой, которая позволяет зафиксировать развитие рецидива злокачественной опухоли яичников, является иммунологическое исследование сыворотки крови. Прогрессивный рост опухолевого маркера СА-125, как правило, свидетельствует о прогрессировании заболевания. Однако чув- ствительность этого метода при раке яичников, по данным различных авторов [1, 5, 14], составляет не более 75–91 %. При повышении показателей СА-125 в пределах дискриминантных значений бывает достаточно сложно правильно установить диагноз и определить характер прогрессирования опухоли, что необходимо для планирования лечения. Использование различных методов визуализации (КТ, МРТ, УЗИ) порой не позволяет обнаружить все локализации метастатических очагов [5, 7, 10]. К тому же такие высокотехнологичные методы, как КТ и МРТ, отличаются дороговизной, и подобной аппаратурой оснащены далеко не все клиники, в связи с чем использование этих диагностических методик достаточно ограничено.

Ультразвуковая томография (УЗТ) – легко выполнимая процедура, экономически доступная широкому кругу населения, в руках квалифицированного специалиста является высокочувствительным методом диагностики как первичного рака яичников, так и его рецидивов [2, 6]. Вместе с тем, как и любой другой метод, эхография имеет некоторые ограничения. В последние годы некоторые специалисты пытаются применить для диагностики прогрессирования рака яичников позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) [14, 16]. В зарубежной литературе имеются данные об использовании ПЭТ с 18F-флюородеоксиглюкозой (FDG) для обследования пациентов с различными злокачественными опухолями, такими как колоректальный рак, рак легкого, опухоли головы и шеи [9].

В нашей стране ПЭТ является относительно новым диагностическим методом, который требует внимания и изучения его места и возможностей при раке яичников. Отечественных работ, посвященных изучению возможностей ПЭТ при диагностике рецидива рака яичников, мы не встретили. Этим и был обусловлен наш интерес к рассматриваемой проблеме. Таким образом, целью исследования явилось изучение и сравнение возможностей позитронноэмиссионной томографии и ультразвуковой томографии в диагностике прогрессирования рака яичников. Проанализированы причины возможных ошибочных заключений при использовании данных методов исследования.

Материалы и методы

Проанализированы результаты комплексного обследования 14 пациенток с диагнозом рак яичников, в возрасте 38–72 года. Все больные первоначально получали стандартное комбинированное лечение, включающее циторедуктивную операцию (оптимальную или субоптимальную) и 6 курсов химиотерапии. После достижения клинической ремиссии больных наблюдали в поликлиническом отделении РОНЦ им. Н.Н. Блохина 1 раз в 2–3 мес. Динамический контроль включал гинекологический осмотр, УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и области малого таза, а также иммунологическое исследование (определение уровня СА-125 в сыворотке крови). У всех больных первичный рак яичников был маркерпозитивным. При гистологическом исследовании была выявлена серозная аденокарцинома. В соответствии с классификацией FIGO [4] у 10 пациенток установлена III стадия, у 4 – IV стадия заболевания.

Показанием к проведению ПЭТ у 3 пациенток явилось подозрение на рецидив, высказанное только на основании повышения уровня СА-125 выше дискриминационного – от 36 до 105 ЕД/мл. В 3 случаях при УЗИ определялись патологические образования, в то время как показатели СА-125 оставались в пределах нормы. У 8 больных рецидив заболевания был зафиксирован по данным комплексного обследования, при этом целью ПЭТ явилась оценка распространенности опухолевого процесса. Критерием положительного результата при ПЭТ было видимое, фокально возросшее поглощение FDG, больше, чем интенсивность окружающей активности, исключая область почек и мочевого пузыря.

Морфологическая верификация диагноза была получена в большинстве наблюдений, у 3 больных – в результате повторной циторедуктивной операции, у 4 – при диагностической лапароскопии, у 5 – при цитологическом исследовании материала, полученного путем пункционной биопсии. В 2 случаях рецидив заболевания подтвержден результатами комплексного обследования.

Результаты и обсуждение

В исследовании у 11 (78,7 %) больных было отмечено совпадение результатов ПЭТ с данными УЗИ в выявлении рецидива рака яичников.

Таблица

|

Методы диагностики |

Результаты обследования |

|||

|

СА-125 |

+ |

- |

+ |

+ |

|

УЗИ |

+ |

+ |

- |

- |

|

ПЭТ |

+ |

+ |

+ |

- |

|

Всего: 14 больных (100 %) |

8 (57,2 %) |

3 (21,5 %) |

2 (14,2 %) |

1 (7,1 %) |

Примечание: + положительный результат, - – отрицательный результат.

Результаты диагностических тестов у больных с рецидивом рака яичников

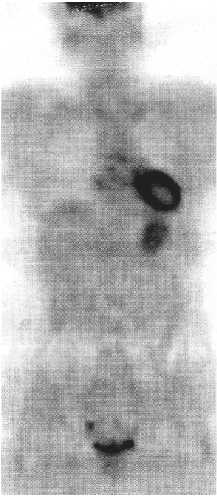

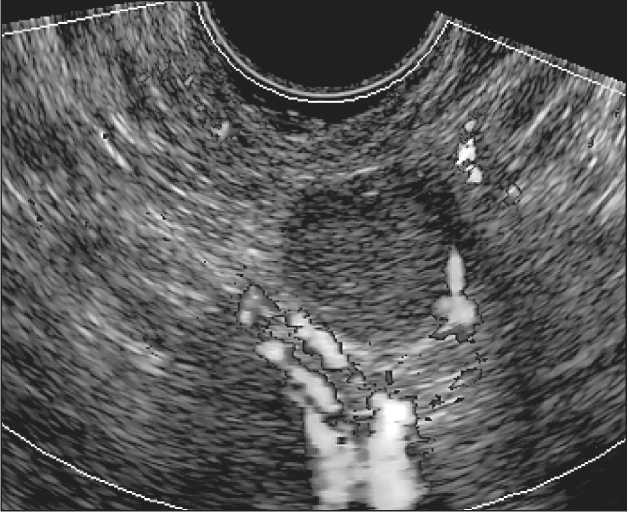

Рис. 1б. Ультрасонограмма брюшной полости, выполненная в продольной плоскости, проекция правого латерального канала. Метастаз серозной аденокарциномы яичников по висцеральной брюшине

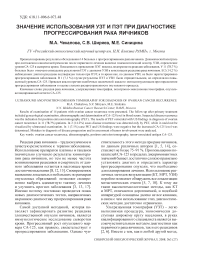

Рис. 1а. ПЭТ-скан в сагиттальной проекции.

Метастаз серозной аденокарциномы яичников по висцеральной брюшине

В 2 (14,2 %) наблюдениях диагноз рецидива подтвержден только при ПЭТ, в то время как, по данным УЗИ не было зарегистрировано прогрессирования заболевания. В 1 (7,1 %) случае результаты ПЭТ и УЗИ были отрицательными, но определялся повышенный уровень СА-125 (таблица).

Мы провели анализ причин ошибочных заключений. Накопленный в клинике практический опыт показывает, что такой метод визуализации, как эхография, имеет ряд ограничений при диагностике метастазов в верхних этажах брюшной полости при безасцитных формах рака яичников. Возможно, этим и объясняется тот факт, что у одной больной, по данным ПЭТ, был выявлен солитарный метастаз размером 3,0х1,5 см в культе большого сальника, а при УЗТ – нет. В данном случае, несмотря на доступные исследованию размеры метастаза, структура его была такова, что мало отличалась от окружающих тканей, в связи с чем его эхографическая визуализация была затруднена. В то же время это обусловлено, видимо, еще и тем, что в области культи большого сальника после оперативного вмешательства определяются, как правило, подпаянные петли кишки. У другой пациентки при эхографии в подвздошной области визуализировался лимфатический узел изоэхогенной структуры плоской формы раз- мером 1,4х0,7см, который был расценен как гиперплазированный, но результаты ПЭТ при этом оказались положительными.

Отмечено, что использование ПЭТ, так же как и УЗТ, имеет определенные ограничения. Так, у больной с отрицательными результатами ПЭТ и эхографии при диагностической лапароскопии обнаружена милиарная опухолевая дис-семинация по капсуле печени, при этом толщина ее не превышала 0,2–0,3 см. Асцит в этом случае не определялся.

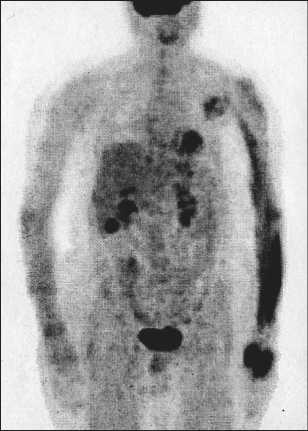

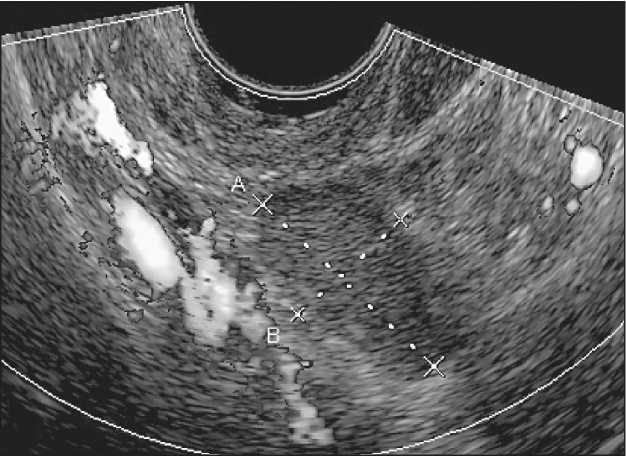

В нашей работе мы провели сравнение возможностей ПЭТ и УЗИ в оценке степени распространенности опухоли у 11 (78,7 %) больных, у которых рецидив рака яичников был диагностирован одновременно указанными методами. Полное совпадение результатов при определении степени распространенности опухолевого процесса по результатам обоих методов (количество и локализация опухолевых очагов) констатировано нами у 9 (81 %) больных из 11 (рис. 1 а, 1 б; 2 а – 2 в). Вместе с тем по данным УЗИ недооценена распространенность опухоли у 1 (9,5 %) больной, что обусловлено затруднением визуализации мелкого (диаметром 0,7 см) солитарного внутрибрюшинного метастаза за пределами таза. По результатам ПЭТ – также в 1 (9,5%) наблюдении. В этом случае при ультразвуковом исследовании кзади от мочевого пузыря определялось патологическое образование кистозной структуры диаметром 2,5 см с мелкими сосочковыми разрастаниями по внутреннему контуру капсулы.

В последнее время опубликованы работы зарубежных авторов, посвященные использованию FDG-ПЭТ для диагностики рецидива и мониторинга эффективности лечения больных раком яичников. По мнению авторов [14, 15], ПЭТ изображение способствует получению информации о локализации и количестве опухолевых очагов. Большинство авторов [11, 18–20], сравнивая возможности ПЭТ, КТ, МРТ, УЗИ и СА-125, указывают на значительные преимущества ПЭТ и высокую информативность метода (чувствительность – 90–95 % и специфичность 85–100 % соответственно).

Однако наши наблюдения (хотя и немногочисленные) не выявили существенной разницы при сравнении результатов ПЭТ и УЗИ при диагностике прогрессирования рака яичников. По нашему мнению, УЗТ не уступает по информативности, но превосходит по доступности широкому кругу населения. Очевидно, что трудности в диагностике прогрессирования заболевания при использовании как ПЭТ, так и УЗИ в ряде случаев могут быть обусловлены мелкоочаговым опухолевым поражением брюшины (до 1 см) при отсутствии асцита.

Наши наблюдения показали, что в случае небольшой опухоли, преимущественно кистозной структуры, расположенной вблизи мочевого пузыря, возможности ПЭТ в диагностике рецидива болезни ограничены. Это связано с физиологическим повышенным накоплением FDG в мочевом пузыре, в связи с чем визуализация патологического образования затруднена, и о его наличии можно судить только по косвенным признакам – деформации контура мочевого пузыря.

Как следует из вышеизложенного, эхография несколько уступает ПЭТ по возможности выявления прогрессирования заболевания, поскольку не все локализации метастазов доступны ультразвуковому исследованию. При этом следует отметить что, из-за небольшого количества проанализированных нами наблюдений еще преждевременно делать окончательные выводы. Вместе с тем подчеркнем тот

Рис. 2а. ПЭТ-скан в сагиттальной проекции. Рецидив серозной аденокарциномы в области малого таза

Рис. 2б. Ультрасонограмма малого таза, выполненная в продольной плоскости. Рецидив серозной аденокарциномы в области малого таза

Рис. 2в. Ультрасонограмма малого таза, выполненная в поперечной плоскости. Рецидив серозной аденокарциномы в области малого таза

факт, что ПЭТ – это настолько дорогой метод, что не может быть применен у широкого круга больных, его применение ограничено для постоянного мониторинга, в котором нуждаются больные раком яичников. По нашему мнению, ПЭТ является перспективным методом, использование которого может расширить возможности ранней и уточняющей диагностики рецидива рака яичников, однако применять его следует в комплексе с рутинными, уже зарекомендовавшими себя высокоинформативными диагностическими тестами.