Значение экономических показателей в активности процессов акселерации роста и развития детей

Автор: Попов Валерий Иванович, Скоблина Наталья Александровна, Скоблина Елена Вадимовна

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 1 (73), 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью данной работы явилось обоснование гипотезы, объясняющей процессы акселерации - децелерации. Изучен возраст menarche у 893 студенток различной этнической принадлежности 1995-2000-х годов рождения во взаимосвязи с темпом прироста мирового ВВП на душу населения в %. Но основании полученных статистических связей между показателями физического развития детского населения и экономическими показателями и предлагается экономическая гипотеза акселерации роста и развития, которая рассматривает большинство факторов (изменение рационов питания, миграцию и связанную с ней возможность гетерозиса, урбанизацию, увеличение информационной нагрузки) как зависящих от экономического развития страны.

Акселерация, децелерация, физическое развитие, экономическая гипотеза

Короткий адрес: https://sciup.org/142234843

IDR: 142234843 | УДК: 613.956

Текст научной статьи Значение экономических показателей в активности процессов акселерации роста и развития детей

История изучения процесса акселерации насчитывает не одно десятилетие: так еще в XIX в. немецкий врач Е. Кох выдвинул «гелио-генную» гипотезу, а французский экономист, врач и статистик Л.-Р. Виллерме во главу угла ставил влияние социально-экономических факторов. Акселерация определяется как ускорение процессов роста и полового созревания детей и подростков по сравнению с предыдущими поколениями. Децелерация (ряд авторов использует термин ретардация) – процесс обратный акселерации, т. е. замедление процессов роста и созревания организма [10].

Современные исследователи сходятся на том, что причины и механизмы, обусловливающие ускорение процессов роста и полового созревания детского населения, остаются недостаточно изученными и описывают лишь влияние отдельных факторов на протекание процессов акселерации – децелерации. В одной из немногих фундаментальных работ, посвященных этой проблеме, Б. А. Никитюк (1989), обобщая отечественный и зарубежный опыт изучения проявлений и последствий акселерации, резюмирует: «Акселерация – загадочное явление современности. Проблема акселерации неисчерпаема». По его мнению, существуют три уровня реализации акселерации: экологобиологический, генетический и социально-экономический. Для объяснения причин и механизмов необходим не менее, чем 100летний период наблюдения [6].

В анализе процессов, происходящих в физическом развитии детского населения, важную роль играет рассмотрение возраста menarche у девочек, который является информативным показателем полового созревания. Возраст menarche традиционно рассматривался с учетом климатогеографических различий (север – юг, восток – запад), индустриализации и урбанизации и др.

Однако позднее было показано, что у представителей различных этно-террито-риальных групп на возраст menarche оказывают влияние не столько климатогеографические факторы (если они не носят экстремальный характер), сколько ВВП на душу населения [10].

Учитывая то, что изучение физического развития детского населения достаточно часто проводится в рамках медико-профилактических исследований, хотелось бы перейти к теоретическому осмыслению и формулированию гипотезы, способной объяснить активность процессов акселерации – децелерации роста и развития детского населения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Обосновать гипотезы объясняющей процессы акселерации роста и развития детского населения.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено исследование, материалами которого явились архивные и собственные данные о физическом развитии детского населения Москвы, которые являются долговременной точкой наблюдения за процессами роста и развития детского населения. Данные были получены с помощью стандартных антропометрических методов и инструментария [5]. Кроме того, был учтен описанный в литературе факт, что для объяснения причин и механизмов процесса акселерации необходим период наблюдения около 100 лет.

Методом «статус кво» (ретроспективно) изучен возраст menarche у 893 студенток различной этнической принадлежности 1995–2000-х г.р., обучающихся в университетах Москвы, среди которых 20 % девушек проживали в мегаполисе менее 5 лет. Критерий включения – наличие подписанного добровольного информированного согласия, принадлежность к возрастно-половой группе, проживание в Москве, корректно заполненный опросник. Критерий исключения – другие возрастно-половые группы, проживание в других регионах, отсутствие корректно заполненного добровольного информированного согласия и опросника. По результатам была оформлена «База данных исследования менструальной функции у девушек подростков (1995–2000 г.р.), свидетельство о регистрации базы данных 2020622018 от 23.10.2020.

Исследование было проведено на примере мегаполиса Москвы, поскольку именно в этом городе наблюдается концентрация экономической активности и выражено действие большинства экономических факторов, выражены миграционные процессы и т. д. Для анализа влияния экономических факторов были использованы имеющиеся в открытом доступе данные международных организаций, таких как Всемирный банк. Анализировался наиболее информативный экономический показатель – темп прироста мирового ВВП на душу населения в % [4].

Исследование не подвергало опасности участников, не ущемляло их права в соответствии с требованиями биомедицинской этики, утвержденными Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2013).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета статистического анализа Statistica 10.0 (StatSoft, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Цикличные изменения в физическом развитии детского населения в Российской Федерации в ХХ в. достаточно полно описаны в научной литературе и включают несколько фаз: преодоление послевоенного замедления процессов роста и развития в 1950-х годах; начало акселерации (ускорения) роста и развития в 1960-х; продолжающуюся акселерацию в 1970-х гг. и с пиком, приходящимся на середину 1970-х гг.; децелера-ция с явлениями грацилизации с начала 1980-х гг. до начала 2000-х гг. [5]

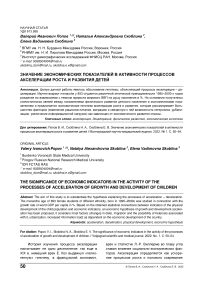

Наиболее наглядно цикличность этих изменений демонстрирует рассмотрение наиболее информативного показателя полового созревания – возраста menarche у девочек в динамике 100 лет наблюдения (рис. 1).

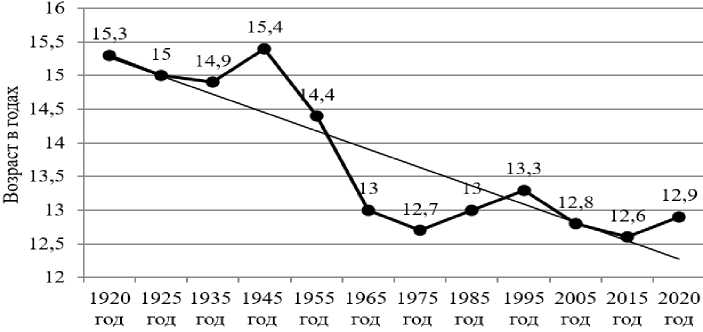

За рассматриваемый в работе промежуток времени произошли глобальные социальноэкономические преобразования на мировом уровне, которые коснулись и России. Для установления связей между возрастом наступления menarche у московских девочек и экономическими показателями был выбран показатель темпа прироста мирового ВВП на душу населения ( %) в год рождения девочки и временной интервал в 5 лет, с учетом данных Всемирного Банка, представленных с 1960-х гг. (см. табл.).

С целью установления взаимосвязи между возрастом наступления menarche у московских девочек и темпом прироста мирового ВВП на душу населения (%) использовался непараметрический метод – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который составил -0,4 (p ≤ 0,05), что доказывает существование умеренной тесноты обратной связи между исследуемыми величинами.

Однако, если представить данные графически, можно отчетливо увидеть циклические изменения выбранных показателей, находящиеся в противофазе (рис. 2).

Таким образом, в исследовании на длительном периоде наблюдения продемонстрировано влияние экономических факторов на показатели физического развития детей. Полученные данные позволяют выдвинуть «экономическую» гипотезу, объясняющую активность процессов акселерации – децелерации роста и развития детского населения.

Рис. 1. Возраст наступления menarche у московских девочек в динамике 100 лет наблюдения с 1920 по 2020 г.

Данные за 1965–2000 гг. о темпе прироста мирового ВВП на душу населения в % и среднем возрасте наступления menarche у московских девочек в месяцах

|

Год рождения |

Темп прироста мирового ВВП на душу населения в год рождения девочек, в %, Источник World Bank Open Data [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://data.worldbank.org/ |

Средний возраст наступления menarche у московских девочек, мес. |

|

1965 |

3,40 |

156,0 |

|

1970 |

1,49 |

156,0 |

|

1975 |

-1,24 (год экономического кризиса) |

159,6 |

|

1980 |

0,15 |

159,0 |

|

1985 |

1,93 |

153,6 |

|

1990 |

1,16 |

150,4 |

|

1995 |

1,49 |

152,2 |

|

2000 |

3,02 |

154,6 |

Темп прироста мирового ВВП на душу населения в %

Рис. 2. Динамика темпа прироста мирового ВВП на душу населения в % и среднего возраста наступления menarche у московских девочек в месяцах в 1965–2000 гг.

Реализация ростовых процессов происходит под воздействием генетических и средовых факторов, когда унаследованная генетическая программа реализуется под воздействием комплекса факторов, которые действуют с учетом сенситивных периодов и избирательной чувствительности растущего организма к отдельным факторам окружающей среды, что и приводит к фенотипической изменчивости. Факторы, действующие со знаком «минус», могут вызвать задержку роста и развития и со знаком «плюс» – наоборот. Имеется точка зрения, что процессы акселерации приостанавливаются в экономически развитых странах, поскольку происходит полная реализация генетически детерминированного предела длины тела в благоприятных социальноэкономических условиях [6, 9].

Б. Т. Величковский (2013) с соавт. показывают выраженное негативное влияние экономических кризисов, социально-политических кризисов на тотальные размеры тела [3].

-

Н. В. Ефимова (2008) с соавт., изучая физическое развитие детей на примере освоения БАМа, установила, что когда наблюдается активное экономическое освоение территории, миграционные процессы, низкая социальная напряженность, поступление качественных продуктов питания, достижения здравоохранения, это приводит к улучшению показателей физического развития детского населения [3].

Авторами предлагается экономическая гипотеза акселерации роста и развития детей, которая рассматривает большинство факторов (изменение рационов питания, миграцию и связанную с ней возможность гетерозиса, урбанизацию, увеличение информационной нагрузки и другие факторы) как зависящих от экономического раз- вития страны, и тем самым объясняет направление вектора секулярного тренда в стране. В пользу этого свидетельствуют работы экономистов и демографов, которые рассматривают урбанизацию во взаимосвязи с экономическими показателями (освоение пространства, его «социализация», строительство поселений, позволяющий вести тот или иной тип хозяйства, обеспечение возможности демографического воспроизводства) [8]. Информационно-коммуникационные технологии и связанные с ним возрастающие информационные нагрузки также связывают с уровнем развития экономики.

Для социально-экономической сферы положительными эффектами от цифровизации должны стать: снижение уровня бедности, увеличение доступности и повышение качества медицинской помощи, уменьшение негативного влияния на окружающую среду, сокращение преступности и др. [1].

В работах ведущих экономистов и демографов имеются прямые указания, что процессы миграции связаны с экономической ситуацией, на сегодняшний день имеется новая экономическая теория миграции [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторами предлагается объединить отдельные теории, объясняющие процессы акселерации – децелерации роста и развития детского населения, в единую экономическую гипотезу.

Список литературы Значение экономических показателей в активности процессов акселерации роста и развития детей

- Демура, Н. А., Ярмоленко, Л. И., Кажанова, Е. Ю. Цифровизация как необходимое условие экономического развития // России и регионов. Экономика устойчивого развития. 2019. № 2 (38). С. 126-130.

- Оценка влияния социально-экономических факторов на здоровье населения и использование ее результатов при принятии управленческих решений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (на примере Свердловской области) / Т. М. Дерстуганова, Б. Т. Величковский, В. Б. Гурвич [и др.] // Анализ риска здоровью. 2013. № 2. С. 49-56.

- Ефимова, Н. В., Никифорова, В. А., Беляева, Т. А. Физическое развитие детей и подростков северных городов Восточной Сибири // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. 2008. № 3. С. 108-112.

- Кузнецова, О. В. Концентрация экономической активности в Москве и Санкт-Петербурге: масштабы, факторы, последствия для городов // Проблемы развития территорий. 2018. № 5 (97). С. 26-40.

- Кучма В. Р., Милушкина О. Ю., Скоблина Н. А. Морфофункциональное развитие современных школьников. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с.

- Никитюк Б. А. Акселерация развития (причины, механизмы, проявления и последствия) // Итоги науки и техники. Антропология. 1989. № 3. С. 5-76.

- Рязанцев С. В., Боженко В. В. Тенденции развития и проблемы регулирования трудовой миграции в Россию // Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2012. № 6. С. 33-40.

- Сенявский, А. С. Экономические основы российского урбанизационного процесса: теоретический анализ (структурные и институциональные аспекты) // Вопросы теоретической экономики. 2019. № 1 (4). С. 133-146.

- Щуров В. А. Пограничные вопросы регуляции продольного роста человека (обзор исследований) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6 (1). С. 68-72.

- Godina E. Z. The secular trend: history and prospects // Human Physiology. 2009. No. 35 (6). Р. 770-760.