Значение экспериментально-трасологических методов исследований при изучении костяных индустрий палеолита на примере материалов стоянок Восточной Европы

Автор: Ахметгалеева Н.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 246, 2017 года.

Бесплатный доступ

В данной работе обсуждается значимость использования экспериментальных методов исследований при изучении костяных индустрий. Предложен краткий анализ направлений, в которых за последнее время их применение оказалось наиболее результативно. Важно осознавать то, что современный человек не всегда в состоянии понять реальное изготовление и применение многих костяных предметов эпохи палеолита. Поэтому нельзя полагаться на эмпирическое представление о том, как вы это себе представляете, исходя из практики собственной жизни. На данном этапе развития науки применение экспериментально-трасологических методов исследования становится не просто возможным, но необходимым. Анализ морфологии костяных палеолитических изделий в отрыве от технологии их производства и функции неизбежно приводит к противоречивым, а иногда и ложным результатам.

Костяные индустрии палеолита восточной европы, экспериментально-трасологические методы исследований

Короткий адрес: https://sciup.org/14328408

IDR: 14328408

Текст научной статьи Значение экспериментально-трасологических методов исследований при изучении костяных индустрий палеолита на примере материалов стоянок Восточной Европы

В последнее время в области изучения костяных индустрий эпохи палеолита произошли значительные сдвиги, связанные с увеличением использования экспериментально-трасологических методов в исследованиях. Полагаю,

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ 14-21-17003 «a(м)».

что, помимо развития собственно науки, это было связано с тем, что «чистый» анализ морфологии костяных изделий в отрыве от технологии их производства и функции часто приводил к противоречивым, а иногда и ложным результатам. Мы наблюдали сходные предметы в разных костяных индустриях, с одной стороны, и различный типологический набор в одной и той же культурно-хронологической группе – с другой. Этому надо было найти объяснение. Обращение ученых к новым методам исследования позволило разобраться во многих проблемах, связанных с сопоставлением и пониманием разных палеолитических индустрий.

Обратимся к направлениям, наиболее испытавшим влияние экспериментально-трасологических методов исследований.

Изучение первичного расщепления органических материалов

Значительный рост новых разработок оказался связан с реконструкцией и интерпретацией следов обработки, комплексов используемых технологических приемов и производственных цепочек. Особое значение приобрели работы по первичному расщеплению органических твердых материалов на палеолитических стоянках ( Хлопачев , 2006; Liolios , 1999; 2002; Averbouh , 2000; Baumann, Maury , 2013; Tejero , 2013; 2014; Averbouh et al. , 2015; Alvarez et al. , 2015; Borgia et al. , 2015; Petillon , 2015; Goutas, Tejero , 2016; и др.). Теперь объектом изучения стали не только редко публикуемые и изучаемые первичные сколы, заготовки, отходы производства, но и пропущенные (оставшиеся в коллекциях необработанной кости) образцы из-за трудности их определения. Изучение техники раскалывания органических материалов явилось в итоге серьезной базой исследования ранних верхнепалеолитических индустрий, где косторезное производство не так ярко выражено, как, например, в индустриях с морфологически сложными изделиями и произведениями искусства. Это предоставило возможности для непосредственной реконструкции и уточнения поведенческого типа человека в ранние периоды истории.

Приведу примеры из собственных работ. Подтреугольные сколы, являющиеся следами преднамеренного продольного раскалывания кости, были найдены в материалах ранних верхнепалеолитических слоев Сюрени I в Крыму ( Akhmet-galeeva , 2012), пещер Бонди и Ортвале Клде в Грузии ( Тушабрамишвили, Ах-метгалеева , 2017). Они связаны не с добыванием костного мозга, а указывают на способ формирования заготовок для костяной индустрии. Материалы грузинских пещер свидетельствуют не об одном, а о нескольких существующих преднамеренных способах раскалывания трубчатых костей копытных животных в целях их дальнейшей утилизации. Практикуются удары по торцевой части кости и применение преднамеренных ударов по трещинам, формирующие в итоге продольные заготовки-сколы.

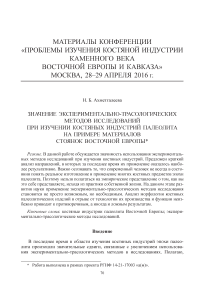

Систематизация и создание тип-листов основных технических приемов и их комплексов при формировании заготовок ( Амирханов и др. , 2009; Ахметгалеева , 2012а; 2012б; 2015; Ахметгалеева, Главенчук , 2012; Ахметгалеева и др. , 2014) позволило сравнивать между собой различные в культурном и хронологическом

плане индустрии (рис. 1). Достаточно посмотреть на эти схемы, и становится ясно, что, например, в Зарайске, как и на других памятниках костенковско-авдеевской культуры, в качестве основного сырья использовались бивень и ребра мамонта, выделяются единые приемы их обработки. В Быках создание заготовок для разных видов изделий, в первую очередь, связано с расщеплением трубчатых костей копытных и пушных животных. Система многоступенчатой утилизации рога северного оленя представлена на технологических схемах Анетовки II ( Ахметгалеева , 2011; 2012б; Ахметгалеева, Главенчук , 2012). Полных аналогов совокупности имеющегося там технологического комплекса пока не встречено ни на одной другой верхнепалеолитической стоянке Восточной Европы.

Наличие данных о подобных схемах (или их описаниях) по всем другим стоянкам позволит в будущем более четко разграничить технокомплексы разных палеолитических костяных индустрий Восточной Европы, и при открытии новых памятников станет легче проводить сравнения. Пока же количество изученных костяных индустрий с применением экспериментально-трасологических методов на этой территории для подобных сравнений недостаточно, и в основном они связаны с исследованием бивневых индустрий ( Хлопачев , 2006; Солдатова , 2014; Goutas , 2015).

Следует отметить важность наблюдений Е. Ю. Гири и Г. А. Хлопачева ( Хло-пачев, Гиря , 2010), связанных с обработкой бивня мамонта, что позволило по-новому подойти к изучению твердых органических материалов – как к особого вида сырью, способному менять свои свойства до противоположных в зависимости от состояния, в котором находится. Тем самым мы стали не только обращать внимание на формы заготовок и технологию производства изделий, но и определять климатические и иные условия, в которых могли быть произведены или использованы рассматриваемые предметы.

Исследования в области формообразования готовых изделий

Сегодня не секрет, что сходные по форме изделия могут быть выполнены в разных технологических традициях и применяться в разных функциях. Соответственно, их морфологическая близость не всегда означает единство их сути. Поэтому присутствие в разных культурах сходных по форме предметов

Рис. 1. Варианты технологических схем (прорисовки автора)

1 – первичное расщепление кости, Быки (по: Ахметгалеева , 2015); 2 – первичное расщепление рога северного оленя с помощью техники двойного паза (double groove), Анетов-ка 2 (по: Ахметгалеева , 2012б): цифрами обозначена последовательность пазов; 3 – вычленение стержневидных заготовок из бивня мамонта, Зарайск А (по: Амирханов и др ., 2009); 4 – формирование заготовок из ребер мамонта после прорезания двойного паза, Зарайск А (по: Амирханов и др. , 2009); 5 – пример описания расположения технологических следов на фр-те костяного наконечника, Быки-7, Ia слой (по: Ахметгалеева , 2015)

Условные обозначения : Р – резание кромкой пластины; Пи – пиление; Рр – прорезание резцевидным орудием; Ст – строгание; Ск – скобление; Сн – скобление с нажимом; З – зоны максимальной истертости; И – излом; П – порезы

можно объяснить не культурно-хронологическими параллелями, а недостаточной изученностью технологических и функциональных признаков, являющихся неотъемлемой частью их целостной характеристики.

Детальное изучение технологии производства тех или иных костяных изделий позволило во многих случаях разграничить сходные по форме орудия/ предметы разных хронологических периодов и культур, в том числе (что немаловажно) относящиеся к раннему верхнему палеолиту ( Liolios , 2002; DʼErrico et al. , 2003a; 2003b; DʼErrico, Henshilwood , 2007; Tartar , 2009; 2012; 2015; Borgia et al. , 2015; Tejero, Grimaldi , 2015; Tejero et al. , 2015; Goutas, Tejero , 2016; и др.).

Изучение серий данных предметов с разных памятников Русской равнины показало, что они подразделяются на группы с устойчивыми технико-морфологическими признаками. Технологический комплекс используемых приемов в пределах одной культурной общности сохраняется достаточно длительно. Он может переноситься с одного вида сырья на другое, но не исчезает совсем, в то время как типологический набор по мере необходимости может существенно меняться. Так, отличия в типологическом наборе костяных изделий и в их процентном соотношении могут быть связаны с разными типами поселения, с разным функциональным назначением вскрытых участков, с потерей традиционных источников сырья и т. п. В этом случае повторяющиеся особенности изготовления и использования предметов несут довольно значительную нагрузку при сравнительной характеристике изучаемых индустрий.

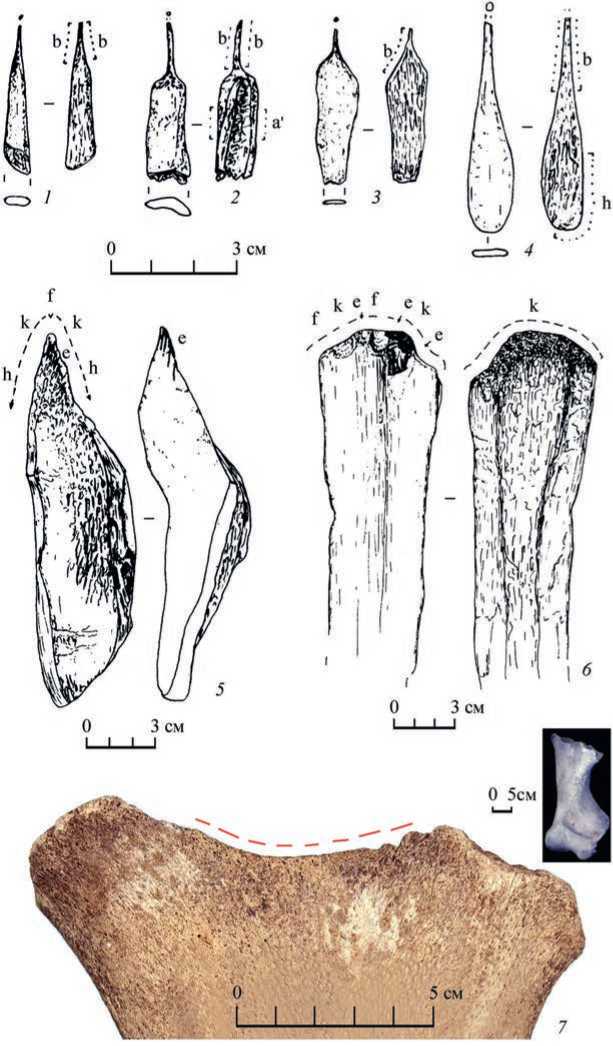

К примеру, опыт изучения на разных памятниках таких, на первый взгляд, одинаковых видов орудий, как шилья и острия из длинных костей нижних конечностей животных размерного класса заяц/песец, показал отличный для каждой стоянки/культуры набор технологических приемов их обработки. Оказалось, что на разных памятниках Восточной Европы наблюдается не только отличающееся использование определенных видов костей этих животных в качестве сырья, общий процент их присутствия в орудийном наборе, но и (при детальном исследовании) совершенно разная морфология и технология изготовления острий. Выделяются округлые и плоские в сечении предметы, с игловидным и тупым кончиком. Они имеют разные параметры, в том числе соотношения

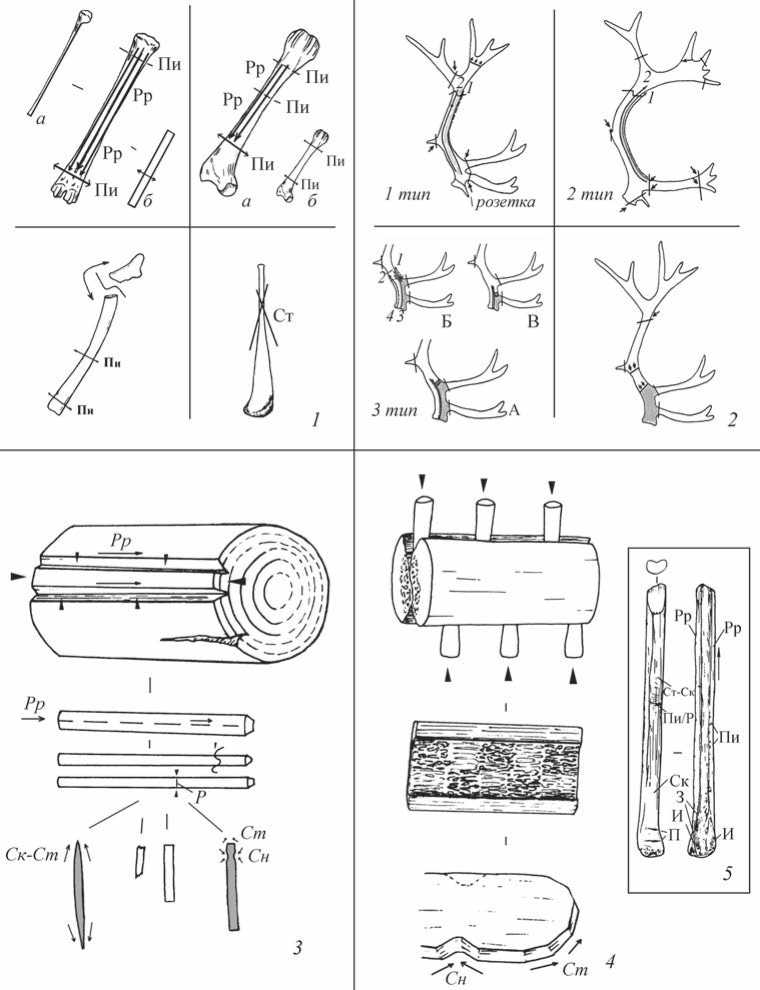

Рис. 2. Нестандартные следы износа (прорисовки и фото автора)

1 – шило с преднамеренно пробитым отверстием, острие сформировано двумя косыми прорезанными пазами, Гонцы; 2 – пронизка из поперечно распиленной трубчатой кости мелкого животного, Быки-7(I); 3 – шкурная заполировка на стопе женской статуэтки из бивня мамонта, Зарайск А; 4 – следы износа на орнаментированном ребре лошади, Быки-7(Ia); 5 – шкурная заполировка на грани зооморфной поделки из бивня мамонта, Быки-7(I); 6 – шкурная заполировка на орнаментированном фр-те стержня, Зарайск А; 7 – следы износа на остроконечном сколе плоской кости, Зарайск А; 8 – шкурная заполировка на сколе трубчатой кости от работы в качестве ножа, Быки-7(Ia); 9 – острие из трубчатой кости со следами износа, Анетовка 2; 10, 11 – острия из ребра мамонта, Гонцы; 12 – следы заполировки острия № 9 (увел. × 200), Анетовка 2

Условные обозначения : a – шкурная заполировка; b – истертость от умеренно мягкого абразивного материала; с – растительная заполировка; d – смешанная заполировка; e – линейные следы; k – заполировка от грунта типа глины; k′ – заполировка от замерзшего материала (песок или снег); f – зона максимальной заполировки; h – истертость

длины и толщины. Есть острия с обушковой / рукояточной частью (или шилья – как их обычно называют), и совершенно другой тип изделий представлен остриями с выделенным жальцем (они же проколки). Отличаются характеристики игл, и не только по способам вычленения заготовки и формирования отверстия, но по форме ушка, сечения, заключительной обработки (скобление, абразив и т. п.). Так, детальное исследование Быковских стоянок поздней поры верхнего палеолита с геометрическими микролитами показало единое на них первичное расщепление трубчатых костей мелких животных способом поперечного отпиливания проксимальных и дистальных концов (рис. 1, 1 ; 2, 2 ), а при необходимости – последующего вычленения стержневидной заготовки с помощью техники double groove. Пластина при этом была вложена продольно по отношению к основе ( Ахметгалеева , 2005; 2015). В противовес этой технологии на стоянке Гонцы, также относящейся к поздней поре верхнего палеолита, мы наблюдали очень оригинальное извлечение игловидных заготовок с помощью техники double groove, но без предварительного отчленения хотя бы одного из эпифизов. При формировании острий шильев и проколок пазы были расположены не продольно, а наискосок по отношению к оси изделия (рис. 2, 1 ), что сильно отличает данную технологию изготовления этих видов острий от более распространенного выстругивания рабочего кончика при использовании подобных видов сырья. Именно технологические нюансы позволили получить дополнительное свидетельство культурного единства Гонцов и Межирич ( Ахметгалеева и др. , 2014).

В каждом конкретном случае детальное изучение следов изготовления позволяло перейти на новый уровень сопоставления костяных материалов разных археологических памятников.

Функциональное исследование костяных предметов

Целый ряд трасологических исследований в последнее десятилетие посвящен выявлению и интерпретации следов износа на костяных фрагментах без вторичной обработки или с их минимальной подработкой ( D´Errico et al. , 2003a; 2003b; DʼErrico, Henshilwood , 2007; Tartar , 2009; 2012; 2015; ZhanYang, Chen , 2010; Romandini et al. , 2014; Tejero, Grimaldi , 2015; Tejero et al. , 2015; и др.). Особое значение это приобрело для памятников нижнего, среднего и раннего верхнего палеолита, когда доля подобных предметов в орудийном наборе могла

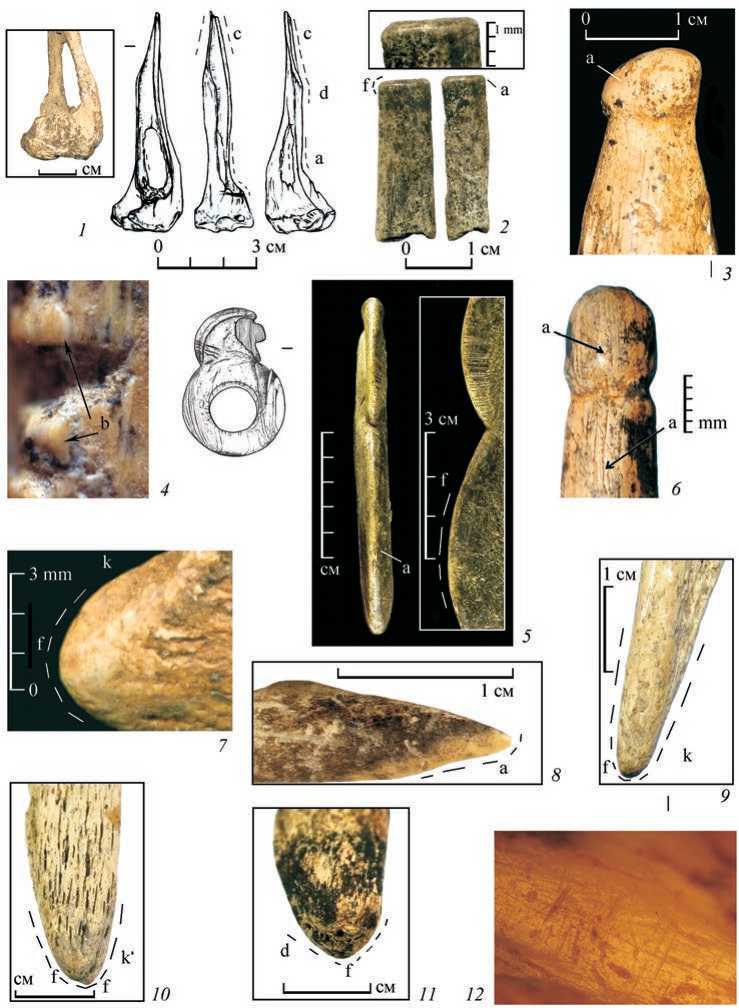

Рис. 3. Нестандартные следы износа (прорисовки и фото автора)

1–4 – проколки с длинным жалом из ребер (1, 3, 4) и кости (2) копытных животных, Быки-1; 5 – мотыга из скола трубчатой кости копытного животного, Быки-7(I); 6 – мотыга из продольного скола трубчатой кости мамонта, Быки-1; 7 – разбивник кожаных ремней из трубчатой кости шерстистого носорога, Быки-1. Пунктиром показана рабочая зона со шкурной заполировкой

Условные обозначения: b – истертость от умеренно мягкого абразивного материала; e – линейные следы; k – заполировка от материала типа глины; f – зона максимальной заполи-ровки; h – истертость составлять от 60 до 100 %. И это не сопоставимо с материалами более поздних эпох. Практически во всех остеологических коллекциях, с которыми пришлось работать автору, были определены следы износа на сколах и обломках костей, что значительно увеличило количество функциональных типов орудий (рис. 2, 7, 8; 3, 4–7). Среди них были выделены различного рода острия, зем-лекопалки, мотыги и иные орудия для работы с грунтом, ретушеры, клинья и т. п. (Амирханов и др., 2009; Ахметгалеева, 2012а; 2015; Akhmetgaleeva, 2012; 2014; 2015).

Обратим внимание, что функциональное исследование костяных изделий эпохи палеолита оказалось тесно взаимосвязано с изучением биотических и небиотических повреждений на костях, а также с зооархеологическим наблюдением остеологического материала ( Бонч-Осмоловский , 1940; Верещагин , 1981; Ах-метгалеева, Бурова , 2008; Behrensmeyer , 1978; Spiess , 1979; Binford , 1981; Olsen , 1987; Olsen, Shipman ,1988 и др.).

Проведенные эксперименты показали, что большое количество работ с разными материалами может оставить на изделии следы, интерпретация которых затруднена. Особенно это касается контакта с песком, супесью, глиной и т. п., потому что они по своим характеристикам сходны с вмещающим находки грунтом (рис. 2, 9–12 ). В этом случае необходимо детальное знакомство со степенью сохранности и характером естественных повреждений кости в конкретной остеологической коллекции, проведение анализа изменений начальных форм рабочей кромки. Также для каждой стоянки отдельно требуется выделение эталонов следов износа по разным материалам, так как во время фоссилизации кости следы работы на ней могут измениться и будут отличаться от известных по экспериментальным образцам. И даже если исследователь будет не в состоянии определить контактирующий материал, главная его задача – выделить различные группы следов, тем более что в целом блоки износа определенных видов работ сохраняют свои основные признаки, хотя на них и накладываются повреждения и изменения поверхности, связанные с воздействием вмещающего грунта. В то же время границы рабочей зоны становятся более четко видимыми, чем на экспериментальных образцах, так как заполированные участки лучше сохраняются и чаще всего со временем приобретают иной оттенок.

Трасологические наблюдения предметов выявили случаи нестандартного использования изделий известных форм с «запрограммированной» нашими представлениями функцией. Наиболее показательно применение в качестве конструктивных элементов (штифтиков) проколок с плечиками из ребер и трубчатых костей копытных животных со стоянки Быки-1 ( Akhmetgaleeva , 2014; 2015) (рис. 3, 1–4 ). Конструктивными элементами оказались и шилья с отверстиями из Гонцов ( Akhmetgaleeva , 2014; Ахметгалеева и др. , 2014) (рис. 2, 1 ). Утилитарная заполировка была обнаружена на орнаментированном стержне из бивня мамонта со стоянки Зарайск А (рис. 2, 6 ), на зубчиках изделия из ребра копытного животного (рис. 2, 4 ) со стоянки Быки-7, Iа слой ( Амирханов и др. , 2009; Akhmetgaleeva , 2014; Ахметгалеева , 2015). Особо следует отметить наличие следов износа на палеолитической Венере из бивня мамонта со стоянки Зарайск А (рис. 2, 3 ) и зооморфной поделке из бивня мамонта

(рис. 2, 5 ) со стоянки Быки-7 (I слой) ( Амирханов и др. , 2009; Ахметгалеева , 2015; Akhmetgaleeva , 2014). Все это позволяет ставить вопрос о необходимости трасологического исследования подобных категорий изделий при решении их «смысловой нагрузки».

Заключение

Безусловно, что в небольшой статье трудно охватить все преимущества использования экспериментально-трасологических методов при исследовании костяных древних индустрий. Важно осознавать, что современный человек не всегда в состоянии понять реальное изготовление и применение многих костяных предметов эпохи палеолита. Поэтому нельзя полагаться лишь на эмпирическое представление. На данном этапе развития науки применение экспериментально-трасологических методов исследования становится не просто возможным, но необходимым. Как уже отмечалось, анализ морфологии костяных палеолитических изделий в отрыве от технологии их производства и функции неизбежно приводит к противоречивым, а иногда и ложным результатам. Обратим внимание на то, что результативность применения экспериментально-трасологических методов анализа несравненно увеличивается, когда исследователь просматривает не отобранную авторами раскопок коллекцию, а весь остеологический материал на предмет поиска не выявленных ранее заготовок и отходов производства, а также следов износа на аморфных предметах. А в идеале – это должно происходить непосредственно в полевых условиях, так как не всегда сохранность кости и возможности ее транспортировки могут обеспечить в будущем необходимую чистоту материала.

Благодарности: я благодарю авторов коллекций Х. А. Амирханова, С. Ю. Льва, В. Я. Сергина (ИА РАН, Москва), В. П. Чабая, Ю. Э. Демиденко (НАН Украины), В. Н. Станко , И. В. Пиструила (Николаев, Украина), А. В. Главенчук (Одесса, Украина), Н. Д. Тушабрамишвили (Тбилиси, Грузия), а также сотрудников Курчатовского краеведческого, Одесского археологического и Грузинского национального музеев за предоставленную возможность работы с коллекциями и необходимые консультации. Также я благодарю за сотрудничество и необходимые консультации палеонтологов Н. Д. Бурову и Е. Н. Мащенко и трасолога Е. Ю. Гирю.

Список литературы Значение экспериментально-трасологических методов исследований при изучении костяных индустрий палеолита на примере материалов стоянок Восточной Европы

- Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Лев С. Ю., 2009. Обработанная кость стоянки Зарайск А (технологический и трасологический аспекты)//Исследования палеолита в Зарайске 1999-2005/Отв. ред. Х. А. Амирха-нов. М.: Палеограф. С. 187-288.

- Ахметгалеева Н. Б., 2005. Использование кости на верхнепалеолитических стоянках комплекса Быки Курской области: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 28 с.

- Ахметгалеева Н. Б., 2011. Основные приёмы первичного расщепления рога северного оленя по материалам верхнепалеолитической стоянки Анетовка 2 в Степном Побужье//Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда в Великом Новгороде -Старой Руссе/Отв. ред.: Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. СПб; М.; Великий Новгород. Т.1. С. 20-21.

- Ахметгалеева Н.Б., 2012а. Некоторые наблюдения коллекции обработанной кости и рога со стоянки Анетовка 2, раскопки В. Н. Станко//Человек в истории и культуре. Вып. 2/Отв. ред. A.A. Пригарин. Одесса: СМИЛ. С. 187-192.

- Ахметгалеева Н. Б., 2012б. Особенности коллекции обработанной кости и рога со стоянки Степного Побужья Анетовка 2//Первобытные древности Евразии: к 60-летию А. Н. Сорокина/Отв. ред. С. В. Ошибкина. М.: ИА РАН. С. 123-140.

- Ахметгалеева Н. Б., 2015. Обработанная кость стоянки Быки-7 (I) и (Ia)//Каменный век Посеймья: верхнепалеолитическая стоянка Быки-7. Курск: Мечта. С. 120-180.

- Ахметгалеева Н. Б., Бурова Н. Д., 2008. Реконструкция функционального назначения вскрытых участков стоянки Быки-7 в Посеймье на основе зооархеологических данных//Человек. Адаптация. Культура/Отв. ред. А. Н. Сорокин. М.: Гриф и К. С. 44-55.

- Ахметгалеева Н. Б., Главенчук А. В., 2012. Обработанная кость производственного участка верхнепалеолитической стоянки Анетовка II (раскопки 1992-2010 гг.)//Stratum plus. №1: В начале начал. С. 193-210.

- Ахметгалеева Н. Б., Сергин В. Я., Мащенко Е. Н., 2014. Обработанная кость из раскопок 1970-1980-х гг. поселения Гонцы (Украина, Полтавская область)//КСИА. Вып. 235. С. 152-187. Илл. XIII-XVII.

- Бонч-Осмоловский Г. А., 1940. Палеолит Крыма. Вып. 1: Грот Киик-Коба. М.; Л.: Академия наук СССР. 228 с.

- Верещагин Н. К., 1981. Записки палеонтолога. Л.: Наука. 166 с.

- Солдатова Т. Е., 2014. Обработка бивня мамонта на палеолитической стоянке Сунгирь//Каменный век: от Атлантики до Пацифики/Отв. ред. Г. А. Хлопачев. СПб: МАЭ РАН; ИИМК РАН. С. 157-170. (Замятнинский сборник; вып. 3.)

- Тушабрамишвили Н. Д., Ахметгалеева Н. Б., 2017. Переход от среднего к верхнему палеолиту: новые данные по утилизации костного сырья по материалам пещер Ортвале Клде и Бонди (Южный Кавказ, Грузия)//Сборник GDRE PREHISTOS. (В печати.)

- Хлопачёв Г. А., 2006. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. СПб: Наука. 260 с.

- Хлопачёв Г. А., Гиря Е. Ю., 2010. Секреты древних косторезов Восточной Ев-ропы и Сибири: приёмы обработки бивня мамонта и рога северного оле-ня в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). СПб: Наука. 144 с.

- Akhmetgaleeva N. B., 2012. The Worked Bone Artifacts from the Siuren I Rock-Shelter (Crimea): the 1990s Excavation//Siuren I Rock-Shelter from Late Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic to Epi-paleolithic in Crimea/Eds.: Y. E. Demidenko, M. Otte, P. Noiret. Liège: Universitè de Liège. P. 79-90. (Ètudes et Recherches Archèologiques de I'Universitè de Liège; 129.)

- Akhmetgaleeva N. B., 2014. Atypical use of bone objects of known forms some East European Upper Paleolithic sites//International Conference on Use-Wear Analysis. Use-Wear 2012/Eds.: J. Marreiros, N. Bicho, J. Gibaja Bao. Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars Publishing. P. 569-579.

- Akhmetgaleeva N. B., 2015. Hide polish of worked bone tools from different East European Upper Paleolithic sites of Byki (Russia) //Quaternary International. Access mode: http://dx.doi.o. Access date: 28.01.2017 DOI: rg/10.1016/j.quaint.2015.12.022

- Alvarez M. B., Bonilla V. V., Tortosa J. E. A., 2015. Debitage by fracturing in the osseous industry of Cova del Parpallo (Gandia -Valencia, Spain): A preliminary study //QI. Vol. 403, no. 1. Р. 118-131. Access mode: http://dx.doi.o. Access date: 28.01.2017 DOI: rg/10.1016/j.quaint.2015.12.020

- Averbouh A., 2000. Technologie de la matiere osseuse travaillee et implications palethnologiques. L'exemple des chaines d'exploitation du bois de cervide chez les Magdaleniens des Pyrenees: doctoral dissertation/Universite de Paris I. Paris. 500 p., 158 fig.

- Averbouh A., Goutas N., Marquebielle B., 2015. Rod debitage by extraction: An overview of different cases identified for the Upper Palaeolithic and the Mesolithic in Europe //QI. Vol. 403, no. 1. Р. 57-67. Access mode: http://dx.doi.o. Access date: 28.01.2017 DOI: rg/10.1016/j.quaint.2015.08.072

- Baumann M., Maury S., 2013. Ideas no Longer written in antler//JAS. Vol. 40, iss. 1. Р. 601-614.

- Behrensmeyer A. K., 1978. Taphonomy and ecology information from bone weathering//Paleobiology. Vol. 4, no. 2. P.150-162.

- Binford L. R., 1981. Bones: Ancient men and modern myths. New York: Academic Press. 320 p.

- Borgia V., Boschin F., Ronchitelli A., 2015. Bone and antler working at Grotta Paglicci (Rignano Garganico, Foggia, southern Italy) //QI. Vol. 403, no. 1. P. 23-39. Access mode: http://dx.doi.o. Access date: 28.01.2017 DOI: rg/10.1016/j.quaint.2015.11.116

- D'Errico F., Henshilwood C., 2007. Additional evidence for bone technology in the southern African Middle Stone Age//JHE. Vol. 52, no. 2. P. 142-163.

- D'Errico F., Henshilwood C., Lawson G., Vanhaeren M., Tillier A., Soressi M., Bresson F., Maureille B., Nowell A., Lakarra J., Backwell L., Julien M., 2003а. Archaeological Evidence for the Emergence of Language, Symbolism, and Music -An Alternative Multidisciplinary Perspective//Journal of World Prehistory, Vol. 17, iss. 1. P. 1-70.

- D´Errico F., Julien M., Liolios D., Vanhaeren M., Baffier D., 2003b. Many awls in our argument. Bone tool manufacture and use in the Chatelperronian and Aurignacian levels of the Grotte du Renne at Arcy-sur-Cure//The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional Technocomplexes. Dating, Stratigraphies, Cultural Implications: Proceedings of Symposium 6.1 of the XIVth Congress of the UISPP (University of Liege, Belgium, September 2-8. 2001)/Eds.: J. Zilhao, F. D´Errico. Lisboa: Instituto Portugues de Arqueologia. P. 247-272. (Trabalhos de Arqueologia; vol. 33.)

- Goutas N., 2015. Données inédites sur le Gravettien oriental. Apport de la technoloqie osseouse a la caractérisation des occupations de Kostienki 4 (Alexandrovska, région de Voronej, Russia)//Bulletin de la Société préhistorique française. T. 112, no. 4 (octobre-decembre). P. 647-692.

- Goutas N., Tejero J.-M., 2016. Osseous technology as a reflection of chronological, economic and sociological aspects of Palaeolithic hunter-gatherers: Examples from key Aurignacian and Gravettian sites in South-West Europe) //QI. Vol. 403. P. 79-89. Access mode: http://dx.doi.o. Access date:28.01.2017 DOI: rg/10.1016/j.quaint.2015.11.143

- Liolios D., 1999. Variabilité et caractéristiques du travail des matières osseuses au début de l'Aurignacien: approche technologique et économique: PhD dissertation/Université de Paris X. Paris. 360 p.

- Liolios D., 2002. L'apparition de l'industrie osseuse au début du Paléolithique supérieur: un transfert des techniques de travail du végétal sur les matières osseuses//Préhistoire de l'Europe des origines à l'Age du Bronze: Actes du 125e Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques, Lille, 2000/Eds.: R. Desbrosse, A. Thévenin. Paris: Éditions du CTHS. P. 219-226.

- Olsen S. L., 1987. Magdalenian reindeer Exploitation at the Grotte des Eyzies, Southwest France//ArchaeZoologia. Vol. I, no. 1. P. 171-182.

- Olsen S. L., Shipman P., 1988. Surface Modification on Bone: Trampling versus Butchery//JAS. Vol. 15, no. 5. Р. 535-553.

- Petillon J.-M., 2015. Technological evolution of hunting implements among Pleistocene hunter-gatherers: Osseous projectile points in the middle and upper Magdalenian (19-14 ka cal BP) //QI. Vol. 414. P. 108-134. Access mode: http://dx.doi.o. Access date: 28.01.2017 DOI: rg/10.1016/j.quaint.2015.08.063

- Romandini M, Cristiani E., Peresania M., 2014. A retouched bone shaft from the Late Mousterian at Fumane cave (Italy). Technological, experimental and micro-wear analysis//Comptes Rendus Palevol. Vol. 14, iss. 1. P. 63-72.

- Spiess A. E., 1979. Reindeer and Caribou Hunters, an Archaeological Study. London: Academic Press. 312 p.

- Tartar E., 2009. De l'os a l'outil: caracterisation technique, economique et sociale de l'utilisation de l'os a l'aurignacien ancien. Etude de trois sites: l'Abri Castanet (secteurs nord et sud), Brassempouy (Grotte des Hyenes et Abri Du-balen) et Gatzarria: Ph. D. Dissertation/Paris I Pantheon-Sorbonne University. Paris. 412 p.

- Tartar E., 2012. The recognition of a new type of bone tools in Early Aurignacian assemblages: implications for understanding the appearance of osseous technology in Europe//JAS. Vol. 39, iss. 739. P. 2348-2360.

- Tartar E., 2015. Aurignacian osseous technology in Western Europe//Aurignacian Genius. Art, Technology and Society of the First Modern Humans in Europe: proceedings of the International Symposium (April 08-10 2013)/Eds.: R. White, R. Bourrillon, F. Bon. New York: New York University. P. 34-55. (P@lethnology; 7.)

- Tejero J.-M., 2013. La explotacion de las materias oseas en el Aurignaciense. Caracterizacion tecnoeconomica de las producciones del Paleolítico superior inicial en la Península Iberica., Oxford: Archaeopress. 265р. (BAR. International Series; 2469.)

- Tejero J.-M., 2014. Towards complexity in osseous raw material exploitation by the first anatomical modern humans in Europe: aurignacian deer antler work//Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 36. P. 72-92.

- Tejero J.-M., Grimaldi S., 2015. Assessing bone and antler exploitation at Riparo Mochi (Balzi Rossi, Italy): implications for the characterization of the Aurignacian in South-western Europe//JAS. Vol. 61. P. 59-77.

- Tejero J.-M., Yeshurun R., Barzilai O., Coder-Goldberger M., Hershkovitz I., Lavi R., Schneller-Pels N., Marder O., 2015. The osseous industry from Manot Cave (Western Galilee, Israel): technical and conceptual behaviours of bone and atler exploitation in the Levantine Aurignacian //

- Q I. Vol. 403. P. 90-106. Access mode: http://dx.doi.o. Access date: 28.01.2017 DOI: rg/10.1016/j.quaint.2015.11.028

- ZhanYang L., Chen S., 2010. Use-wear analysis confirms the use of Palaeolithic bone tools by the Lingjing Xuchang early human//Chinese Science Bulletin.Vol. 55, no.21. P. 2282-2289.