Значение коллекции "Редкие исчезающие виды растений Сибири" в Центральном сибирском ботаническом саду

Автор: Елисафенко Татьяна Валерьевна, Дорогина Ольга Викторовна

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Сохранение, мобилизация и изучение генетических ресурсов растений

Статья в выпуске: 12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Коллекция «Редкие и исчезающие виды растений Сибири» Центрального сибирского ботанического сада СО РАН начала формироваться в 1965 г. Основная задача коллекции – сохранение видов растений Сибири, включенных в Красные книги государственного и регионального уровня, а также эндемиков и реликтов. Растения интродуцируются по экологическому принципу. Для них создаются условия, соответствующие их природным местообитаниям. На базе коллекции изучается биология видов с использованием разнообразных методов семеноведения, антэкологии и онтогении, а виды семейств Iridaceae и Violaceae - при помощи филогенетического метода, благодаря чему за 50 лет формирования коллекции были интродуцированы почти все сибирские виды из этих семейств и оценена перспективность их интродукции в условиях ЦСБС. В целом, 54 сибирских вида с государственной степенью охраны были интродуцированы. В работе представлено состояние интродукционных популяций 38 сибирских видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время коллекция активно используется для уточнения спорных таксономических вопросов, выявления адаптационных признаков с использованием комплекса методов, включающего молекулярно-генетические, кариологические, фитохимические, биотехнологические с целью разработки научно-обоснованных рекомендаций для сохранения растений в природе и культуре и создания устойчивых популяций. Наличие устойчивых популяций в условиях интродукции, особенно, малочисленных или исчезающих видов в природе, имеет большое значение для реконструкции популяций этих видов, так как семенной материал может использоваться для их восстановления. Таким образом, коллекция является основой для решения вопросов в различных областях ботаники и донором для реконструкции природных популяций редких и исчезающих видов растений.

Сохранение биоразнообразия, интродукция, редкие и исчезающие виды растений

Короткий адрес: https://sciup.org/14748498

IDR: 14748498 | УДК: 58:502.75(571.1/.5)

Текст научной статьи Значение коллекции "Редкие исчезающие виды растений Сибири" в Центральном сибирском ботаническом саду

Сохранение биоразнообразия биосферы является одним из условий ее устойчивости. Интродукционные центры, основу которых составляют ботанические сады, – один из важнейших элементов в решении данной проблемы. Если в прошлые столетия создание коллекций растений преследовало утилитарные цели (эстетические или экономические), то в середине 20 века перед ботаническими садами СССР была поставлена новая задача -интродукция редких и исчезающих видов. Это был реальный путь охраны и воспроизводства растений, которым грозила неминуемая гибель. Работа являлась частью крупной государственной программы «Сохранение биоразнообразия и охрана природных экосистем». В 1970 г. Региональный совет ботанических садов Сибири и Дальнего Востока принял решение о создании во всех ботанических садах специальных экспозиций «Редкие и исчезающие виды растений» (Семенова, 2007). Результаты по возможности сохранения редких и исчезающих видов в условиях сибирских ботанических садов опубликованы в ряде работ (Александрова, 1995; Воронина, 2002; Данилова и др., 2003; Семенова, 2001, 2007; Амельченко, 2010; Интродукция …, 2017).

В начале 21 века была разработана «Международная программа ботанических садов по охране растений» (2000) и в 2003 г. опубликована «Стратегия ботанических садов России по сохранению биоразнообразия растений» (Стратегия ..., 2003). Многие авторы отмечают, что основные задачи ботанических садов в России на современном этапе направлены на сохранение биоразнообразия растений и связаны с организацией и поддержанием коллекций открытого и закрытого грунта (Кузеванов, Сизых, 2005; Ботанико-географические …, 2007; Демидов, 2011; Генофонд …, 2012; Ткаченко, 2016).

Результаты и обсуждение

В Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН (ЦСБС) в отделе флоры и растительных ресурсов с 1965 г. под руководством профессора К. А. Соболевской началось создание экспозиции «Редкие и исчезающие виды растений Сибири». В списке растений, которые планировалось интродуцировать, указывались 570 видов. Работа была рассчитана на 5 лет. Исполнителем этой работы назначили Галину Павловну Семенову. Титанический труд завершился созданием уникальной экспозиции. Результаты исследований были опубликованы в 80 научных статьях, в 2001 и 2007 гг. вышли монографии (Семенова, 2001, 2007). Монографии явились итогом почти тридцатилетних исследований по интродукции 112 редких и исчезающих видов Сибири, оценке перспективности их интродукции, как одного из методов изучения и сохранения растений. В последние 20 лет коллекция является базой для исследовательских работ лаборатории интродукции редких и исчезающих видов растений. Основные направления сформировались на современном этапе с учетом развития новых технологий (Дорогина, Елисафенко, 2014):

-

I. Изучение природных видов и популяций сибирской флоры как исходного материала для интродукции, выявление редких видов, популяций и форм. Разработка методов оценки состояния редких и исчезающих видов в природе и при интродукции. Разработка методов размножения и создания устойчивых интродукционных популяций редких и исчезающих видов. Поиск признаков–маркеров и путей адаптации, включая механизмы адаптации.

-

II. Изучение поведения растений в природных условиях и при интродукции, выявление популяций и форм с полезными признаками. Исследование онтогенеза, периодов прохождения фенофаз, ритмов сезонного развития, семенного размножения, жизненных форм как критериев приспособления растений. Изучение изменчивости, динамики изменчивости и наследуемости по онтогенетическим признакам – модификациям и филогенетическим – наследуемым признакам. Исследование внутренней структуры рекомбинационных генпулов, их генетического потенциала и особенностей свободной рекомбинации наследственного материала. Выявление интрогрессивных процессов, связанных с уникальными событиями половой репродукции у искусственно полученных гибридов, как формы моделирования процессов в естественных популяциях.

-

III. Поддержание и пополнение генофонда живых коллекций и семенного материала.

-

IV. Реконструкция популяций редких и исчезающих видов растений Сибири.

Полноценная реализация исследований в этих направлениях не возможна без развития коллекции открытого грунта. В 2001 г. началась реорганизация экспозиций Центрального сибирского ботанического сада. Многие экспозиции были перенесены к административному зданию. Это позволило предотвратить хищение растений местным населением. При переносе коллекции «Редкие исчезающие виды растений Сибири» на грани исчезновения оказались 4 вида ( Caragana jubata (Pall.) Poiret и Vicia tsydeni Malyschev ( Fabaceae ) , Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip. ( Asteraceae ) и Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. ( Salicaceae ). В настоящее время виды семейства Fabaceae и Chosenia arbutifolia восстановлены, а Tridactylina kirilowii представлена единичными экземплярами.

На новой территории (3500 м2) растения высаживались по экологическому принципу, как и на старой экспозиции. Были созданы водоем, песчаная дюна, каменистые горки. Начали формировать группу третичных реликтов. Через 5 лет были подведены первые итоги пополнения коллекции на новом месте (Елисафенко, 2005). Позже территорию расширили (до 5288 м2), так как включили участок с древесными растениями для выращивания мезофитов. В настоящее время для поддержания и пополнения коллекции с целью формирования семенотеки и фонда живых растений решаются следующие задачи:

-

1. Расширение культигенного ареала (обмен семенами и живыми растениями между интродукционными центрами).

-

2. Изучение биологии редких и исчезающих видов растений (уточнение спорных таксономических вопросов, выявление адаптационных признаков (филогенетический метод Н. Ф. Русанова), разработка научно-обоснованных рекомендаций для сохранения растений в природе и культуре.

-

3. Формирование фонда:

-

- для восстановления природных популяций;

-

- для исследований: молекулярно-генетических, кариологических, фитохимических, биотехнологических.

-

4. Просвещение.

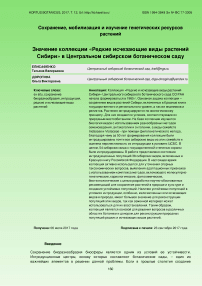

В настоящее время наблюдается устойчивая динамика пополнения коллекции (Рис. 1). Для ее формирования мы руководствуемся основными списками редких и исчезающих растений: Красная книга Российской Федерации (2008), Редкие и исчезающие растения Сибири (1980) и региональные Красные книги. Кроме этого для некоторых таксонов используем филогенетический метод (Русанов, 1950). Наибольшее внимание было уделено семействам Iridaceae и Violaceae в связи с более углубленными исследованиями данных таксонов сотрудниками ЦСБС (В. М. Доронькин и Т. В. Елисафенко). В связи с чем, почти все сибирские виды этих семейств прошли первичную интродукцию (Елисафенко, Доронькин, 2011; Елисафенко, 2010) и определена их перспективность интродукции в условиях ЦСБС. В настоящее время в коллекции представлено более 430 популяций из более чем 270 видов, 137 родов, 58 семейств.

Рис. 1. Динамика состава коллекции «Редкие и исчезающие виды растений Сибири».

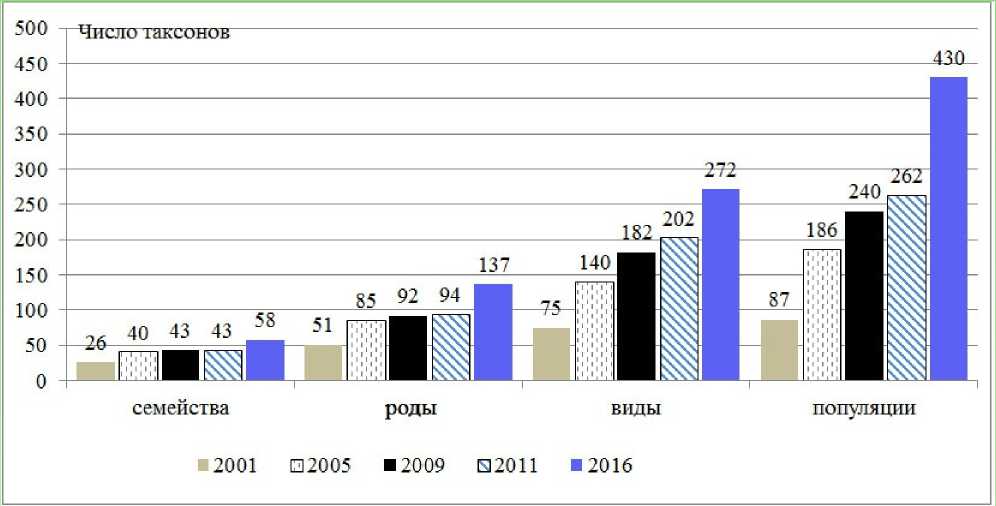

Рис. 2. Схема исследования интродукционных популяций.

Сложности создания коллекции редких и исчезающих видов известны и неоднократно указывались исследователями (Данилова, 1993; Семенова, 2007; Амельченко, 2010; Ткаченко, 2016). Основные проблемы связаны с поиском популяций таких видов, сбором материала, интродукций растений, у которых узкая экологическая амплитуда, с размножением и выращиванием растений, биология которых слабо изучена. Наибольший интерес вызывают виды с высоким статусом редкости «0» – вероятно исчезнувшие и «1» – на грани исчезновения. Но поиск популяций таких видов требует организации комплексных экспедиций, включающих специалистов различного профиля (геоботаников, флористов, систематиков, биоморфологов, интродукторов и т. д.). Сбор материала для интродукции трудоемок, т. к. необходимо руководствоваться правилами, по которым сбор живых растений строго регламентирован (Правила ..., 1981), а сбор семян связан с особенностями биологии вида, погодными условиями и со сроками экспедиционных исследований. Наилучшим способом в этом случае является комбинированный способ – сбор и живого и семенного материала. Это повышает вероятность успешной интродукции популяции. В результате полноценный поиск и сбор материала для коллекции является трудозатратным мероприятием, требующим значительных финансовых вложений и наличия квалифицированных кадров.

Основой изучения биологии интродукционных популяций редких и исчезающих видов растений является программа, представленная Г. П. Семеновой (2007), и доработанная сотрудниками лаборатории (Рис. 2).

Итогом интродукции служит создание устойчивых и многочисленных популяций, оценка акклиматизации и адаптации (Елисафенко, 2009), а также реконструкция – восстановление природных популяций (Дорогина и др., 2014; Елисафенко, Дорогина, 2016). Особое внимание уделяется семенному и вегетативному размножению. Основной метод, используемый нами, лабораторно-теплично-грунтовый метод (Дюрягина, 1982). Наличие комнаты для семенного размножения, оборудованной климатокамерами, в которых устанавливается продолжительность фотопериода, ночные и дневные температуры, позволяет создавать условия для проращивания семян, приближенные к природным. Кроме того, использование возможностей Центра коллективного пользования в ЦСБС СО РАН, оснащенного современным оборудованием микроскопии (оптическое, электронное сканирование) помогает выявить причины, связанные с затруднением семенного размножения, изучая морфологию семян.

Определение семенной продуктивности, лабораторной, грунтовой всхожести, условий прорастания семян, биологической и интродукционно-рентабельной долговечности в настоящее время является одним из основных направлений в изучении биологии видов коллекции (Дорогина, Елисафенко, 2014). В последние годы интенсивно развиваются кариологические и молекулярно-генетические методы, позволяющие оценить гетерогенность популяций, внутри- и межпопуляционную изменчивость, выявить плоидность видов и адаптационные признаки, пути формирования редких и исчезающих видов и прогноз существования популяций таких видов в природе и культуре.

Необходимо отметить, что одной из проблем содержания коллекций является сохранение вида на устойчивом уровне у перекрестно опыляемых растений. Поэтому важнейшей задачей для поддержания коллекций является создание устойчивых популяций, включающих большую численность особей разного онтогенетического состояния. При этом необходим контроль как морфологической, так и генетической изменчивости (включая биохимические и молекулярногенетические характеристики). Эти меры обеспечат устойчивость пространственногенетической популяционной структуры вида. В случае малочисленных интродукционных популяций, либо популяций с преимущественным типом опыления – самоопылением, необходимо обеспечить миграцию генотипов между популяциями. Это, в совокупности с существующими регулярными мутациями генов, приведет к увеличению генетической изменчивости внутри популяции и может предотвратить инбридинг. Таким образом, для того чтобы сохранить популяции редких и исчезающих видов, необходимо исследовать систему размножения у растений в новых условиях и принять соответствующие меры.

В различные региональные Красные книги Сибири включены более 1500 видов сибирской флоры. В настоящее время в коллекции представлено 197 видов из этих списков, что составляет 73 % от всех выращиваемых в коллекции видов. Помимо краснокнижных видов и видов, используемых для исследования методом родовых комплексов, в коллекцию входят некоторые эндемики и реликты, которые по нашему мнению, имеют научное значение или могут быть включены в последующие издания Красных книг. Наша концепция организации коллекции предполагает привлечение природного материала с оценкой состояния популяций в естественных условиях и подбором микроэкологических условий, приближенных к природным. Кроме этого, целесообразно каждый вид представлять 2–3 популяциями из разных точек ареала.

Особенно ценны интродукционные популяции, чей исходный материал из locus classicus – Megadenia bardunovii M. Popov (Brassicaceae), Viola jeniseensis Zuev, Viola incisa Turcz., Viola czemalensis Zuev (Violaceae).

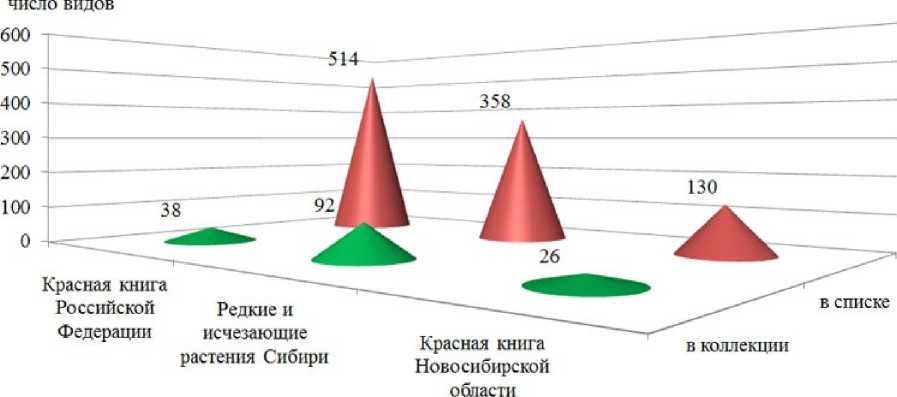

Значимость коллекций редких и исчезающих видов определяется наличием видов с государственной степенью охраны (Рис. 3). В Красную книгу Российской Федерации (2008) включено 117 видов сибирской флоры с определенной категорией статуса редкости и 46 видов, рекомендованных для мониторинга без статуса.

Рис. 3. Состав коллекции «Редкие и исчезающие виды растений Сибири» по значимости.

На данном коллекционном участке в настоящее время представлены 34 вида с определенным статусом и 4 вида, рекомендованных для мониторинга (Табл. 1).

За время существования коллекции с 1967 г. еще 16 видов из этого списка прошли первичные испытания. Таким образом, 54 вида с государственной степенью охраны были интродуцированы в течение 50 лет формирования коллекции, что составляет 40 % от числа видов с определенным статусом редкости. Кроме того в списки более ранних изданий государственных Красных книг (Красная книга РСФСР, 1988; Красная книга СССР, 1984) входили еще 12 видов, 11 из которых до сих пор выращиваются на территории экспозиции.

Таблица 1. Виды, включенные в Красную книгу Российской Федерации (2008) и интродуцированные в коллекции «Редкие и исчезающие виды растений» (ЦСБС, г.

Новосибирск)

|

Семейство |

Вид |

Статус |

Состояние в коллекции |

|

Alliaceae |

Coloscordum neriniflorum Herb. |

2 |

1 популяция с 1983 г., многочисленна |

|

Apiaceae |

Aegopodium latifolia Turcz. |

3 |

1 популяция с 2015 г., проходит этап первичной интродукции, многочисленна |

|

Asphodelaceae Eremurus altaicus (Pall.) Steven |

мониторинг |

1 популяция с 2010 г., малочисленна |

|

|

Asteraceae |

Chrysanthemum sinuatum Ledeb. |

2 |

Неоднократно интродуцировался с 1984 г., неустойчив. В настоящее время – единичные особи |

|

Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin |

3 |

6 популяций, некоторые с 1973 г., многочисленны |

|

|

Brachanthemum krylovii Serg. ( B. baranovii (Krasch. & Poljakov) Krasch.) |

1 |

Существует таксономическая неясность, в КК указан Brachanthemum baranowii , который является гибридом и, вероятно, спонтанно образуется и исчезает. Ведется работа по размножению и подбору микроэкологических условий. В настоящее время – единичные особи |

|

|

Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip. |

3 |

Неоднократно интродуцировался с 1979 г., неустойчив. В настоящее время – единичные особи |

|

|

Brassicaceae |

Dentaria sibirica (O. E. Schulz) Busch |

3 |

1 популяция с 2014 г., малочисленна |

|

Megadenia bardunovii M. Popov |

3 |

1 популяция с 2009 г., многочисленна |

|

|

Crassulaceae |

Rhodiola rosea L. |

3 |

3 популяции. Неоднократно интродуцировался с 1973 г., многочисленны |

|

Fabaceae |

Astragalus olchonensis Gontsch. |

1 |

Неоднократно интродуцировался с 1986 г. В настоящее время – единичные особи |

|

Vicia tsydeni Malyschev |

1 |

Неоднократно интродуцировался с 1982 г., многочисленна |

|

|

Gentianaceae |

Swertia baicalensis M. Popov ex Pissjauk. |

3 |

Неоднократно интродуцировался с 1986 г. В настоящее время – единичные особи |

|

Iridaceae |

Iris loczyi Kanitz |

мониторинг |

Неоднократно интродуцировался с 2005 г., неустойчив. В настоящее время – единичные особи |

|

Iris ludwigii Maxim. |

2 |

2 популяции с 1983 и 2008 гг., многочисленны |

|

|

Iris glaucescens Bunge ( I. scariosa Willd.ex Link) |

2 |

2 популяции. Неоднократно интродуцировался с 1984, неустойчив. В настоящее время – единичные особи |

|

|

Iris tigridia Bunge |

3 |

Неоднократно интродуцировался с 1982 г. В настоящее время – единичные особи |

|

|

Iris ventricosa Pall. |

3 |

2 популяции. Неоднократно интродуцировался с 2000 г., неустойчив. В настоящее время – единичные особи |

|

|

Liliaceae |

Erythronium sibiricum (Fisch. & C. A. Mey.) Krylov |

3 |

5 популяций. Неоднократно интродуцировался с 1973 г., многочисленны |

|

Fritillaria meleagris L. |

3 |

1 популяция с 2014. В настоящее время – единичные особи |

|

|

Linaceae |

Linum violascens Bunge |

мониторинг |

1 популяция с 2013 г. |

|

Orchidaceae |

Cypripedium calceolus L. |

3 |

Неоднократно интродуцировался с 1973 г. В настоящее время – единичные особи, вегетируют |

|

Cypripedium macranthon Sw. |

3 |

Неоднократно интродуцировался с 1973 г. В настоящее время – единичные особи |

|

|

Paeoniaceae |

Paeonia hybrida Pall. |

2 |

3 популяции. Неоднократно интродуцировался с 1996 г., многочисленны |

|

Paeonia lactiflora Pall. |

2 |

1 популяция с 1981 г., многочисленна |

|

|

Peganaceae |

Peganum nigellastrum Bunge |

2 |

1 популяция с 1982 г., многочисленна |

|

Poaceae |

Deschampsia turczaninowii Litv. |

2 |

2 популяции, неоднократно интродуцировался с 2009 г., неустойчивы |

|

Stipa pennata L. |

3 |

2 популяции с 2002 г., многочисленны |

|

|

Stipa zalesskii Wilensky |

3 |

2 популяции с 2002 г., многочисленны |

|

|

Tripogon chinensis (Franch.) Hack. |

2 |

1 популяция с 2016 г., неустойчива |

|

|

Polygonaceae |

Rheum compactum L. |

2 |

1 популяция с 1980 г. |

|

Ranunculaceae |

Aconitum sajanense Kumin. |

2 |

Неоднократно интродуцировался с 2004 г. В настоящее время – единичные особи |

|

Anemone baicalensis Turcz. |

1 |

1 популяция с 1979 г., многочисленна |

|

|

Rosaceae |

Amygdalus pedunculata Pallas |

3 |

Неоднократно интродуцировался с 1982 г., неустойчив. В настоящее время – единичные особи |

|

Cotoneaster lucidus Schlecht. |

3 |

2 популяции. Неоднократно интродуцировался с 1979 г., многочисленны |

|

|

Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneider |

мониторинг |

2 популяции с 2006 г., многочисленны |

|

|

Thymelaeceae |

Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed. |

3 |

Неоднократно интродуцировался с 2001 г., неустойчив |

|

Violaceae |

Viola incisa Turcz. |

1 |

7 популяций. Неоднократно интродуцировался с 1982 г. |

Заключение

Таким образом, сформированная коллекция «Редкие и исчезающие виды растений Сибири» в ЦСБС СО РАН способствует решению проблемы сохранения биоразнообразия растений Сибири, используя разнообразные современные методы исследования биологии видов. Больше трети сибирских видов, имеющих государственный уровень охраны, были интродуцированы в течение 50 лет создания коллекции. В настоящее время коллекция является базой для решения вопросов в различных областях ботаники и донором для реконструкции природных популяций редких и исчезающих видов растений.

Исследования частично выполнены на уникальной научной установке ЦСБС СО РАН «Коллекции открытого и закрытого грунта».