Значение объемной фракции коллагена в развитии ремоделирования миокарда у больных с воспалительной кардиомиопатией

Автор: Ахмедова Джахан Мередовна, Ходжакулиев Байрам Гельдыевич

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: изучение возможной роли интерстициального фиброза в ремоделировании миокарда. Материал и методы. С целью оценки фиброза в зависимости от степени дилатации левого желудка было проведено обследование 42 больным воспалительной кардиомиопатией (средний возраст 35,01±1,0). Больные были разделены на 2 группы. Первую группу составили 23 больных с КДР 5,8 см Всем больным проводилось исследование ЭКГ и ЭхоКГ. Результаты. У больных 1 группы ОФК составила - 9,1±2,2%, в то время как во 2 группе - 13,3±2,4%. При сопоставлении двух групп больных выявлено более значительное увеличение объёмной фракции коллагена у больных с выраженной дилатацией полости левого желудочка и преобладанием ее у больных с тяжелой сердечной недостаточностью (СН). Средний показатель распределения объёмной фракции коллагена у больных воспалительной кардиомиопатией при этом составил 11,1±3,1% с колебаниями от 6 до 16%. Следует отметить, что по мере нарастания признаков сердечной недостаточности ОФК увеличивается. Так, у больных с I-II ФК СН ОФК составила 9,8±3,0% (ДИ 7,9 11,6), а при III- IV ФК СН этот показатель увеличился уже до 12,7±2,5% (ДИ 11,0-14,4). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что фиброз миокарда у больных с выраженной сердечной недостаточностью с дилатацией полости ЛЖ значительно больше, чем у больных с умеренной СН. Заключение. Выявлена корреляция между ИММЛЖ и ЗСЛЖ, которая указывает на зависимость структурных изменений от степени фиброза, а также факторы, способствующие развитию фиброза у больных воспалительной кардио-миопатией.

Воспалительная кардиомиопатия, ремоделирование миокарда, объемной фракции коллагена, сердечная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/14342749

IDR: 14342749

Текст научной статьи Значение объемной фракции коллагена в развитии ремоделирования миокарда у больных с воспалительной кардиомиопатией

|

Ахмедова Джахан Мередовна |

Государственный медицинский университет Туркменистана, ассистент кафедры факультетской терапии, Тел.: +99365-80-63-30 |

|

Ходжакулиев Байрам Гельдыевич |

Государственный медицинский университет Туркменистана, профессор кафедры госпитальной терапии с курсами клинической фармакологии и эндокринологии, Тел.: +99365-70-69-03 |

|

Автор, ответственный за контакт с редакцией: Ахмедова Джахан Мередовна |

744000, Туркменистан, г. Ашхабад, переулок Жуковского, дом 6. Е-mail: djahanahmedova@mail.ru Контактные телефоны: дом. +99312-92-13-54, сот. +99365-80-63-30 |

В настоящее время установлено, что изменения в структуре и геометрии сердца предшествуют клиническому проявлению сердечной и функциональной недостаточности, которые усугубляют систолическую и диастолическую дисфункцию миокарда [1,5]. Морфологическим субстратом ремоделирования миокарда являются процессы, происходящие на всех уровнях структурной организации сердца[2,7]. Это активация определенных участков генома, молекулярные, клеточные, интерстициальные изменения, клинически выражающиеся в изменениях размера [4,6], формы и функциональных возможностей сердца в ответ на действие патологического фактора. Ведущая роль в коллагенообразовании принадлежит фибробластам[3], при этом главным фактором коллагеноза является высокомолекулярный гликопротеид, синтезируемый фибробластами – фибронектин [8]. Фибронектин цементирует основное вещество соединительной ткани, участвует в образовании межклеточных контактов между стромальными элементами. Одним из показателей коллагенообразования является объемная фракция коллагена (ОФК), рассчитывающаяся по данным ЭКГ и ЭхoКГ.

Целью работы явилось изучение роли интерстициального фиброза в ремоделировании миокарда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было обследовано 42 больных воспалительной кардиомиопатией (средний возраст 35,01±1,0). Больные были разделены на 2 группы. Первую группу составили 23 больных с КДР < 5,8 см, и вторую – 19 больных с КДР > 5,8 см. Диагноз болезни устанавливали согласно рекомендациям экспертов ВОЗ. Всем больным проводилось исследование ЭКГ и ультразвуковой допплер-эхокардиографии, выполнено ультразвуковое исследование сердца на цветном диагностическом сканере «Aloka SSd-2000» в М-режиме импульсным датчиком 3,5 МГц в положении больного на левом боку.

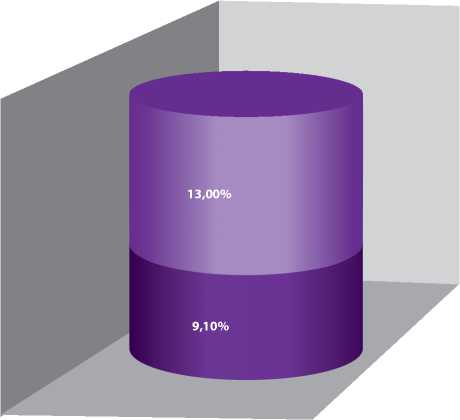

Рис. 2. ОФК в зависимости от функционального класса СН

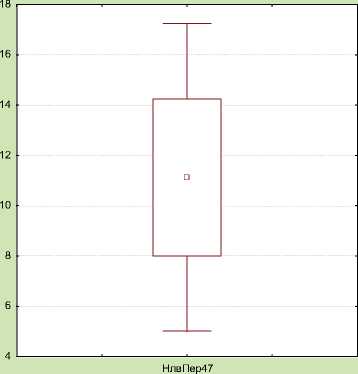

Рис. 1. Средние значения ОФК у больных воспалительной кардиомиопатией

□ Среднее = 11,1292 Среднее±Ст.откл. = (8,0082, 14,2501)

ZE Среднее±1,96*Ст.откл.

= (5,0121, 17,2463)

ИМ

Таблица 1. Электрокардиографическая характеристика больных

|

с воспалительной кардиомиопатией |

|

|

ритм синусовый |

64 (82,1%) |

|

мерцательная аритмия |

14 (17,9%) |

|

увеличение ЛП |

39 (50%) |

|

увеличение ПП |

12 (15,4%) |

|

гипертрофия ЛЖ |

63 (80,8%) |

|

PR интервал > 21 ms |

12 (18,8%) |

|

блокада передней ветви |

9 (11,5%) |

|

блокада задней ветви |

3 (3,8%) |

|

блокада ЛНПГ |

21 (26,9%) |

|

блокада ПНПГ |

11 (14,1%) |

|

Неспецифическое увеличение внутрижелудочковой проводимости |

10 (12,8%) |

|

Продолжительность: |

|

|

QRS ms |

10±2 (6-15) |

|

PR ms |

17±1 (10-24) |

|

QT ms |

35±1 (27-41) |

|

QTk ms |

43±6 (32-58) |

|

Вольтаж QRS mm: |

|

|

В 12 отведениях |

163,2±46,0 (от 75 до 271) |

|

V1-V6 |

112,3±32,1 (от 46 до174) |

|

В стандартных отведениях |

27,3±8,9 (от 12 до 58) |

Для количественного определения объёмной фракции интерстициального коллагена миокарда использованы ЭхоКГ и ЭКГ по методу J.Shirani и соавт. Объёмную фракцию коллагена (ОФК) вычисляем по формуле:

1- [1,3 В/мм • рост (м) ] • 100 % масса ЛЖ (г)

Результаты обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента, Х2; проводился корреляционный и многофакторный регрессионный анализ, включая пошаговую регрессию. Использовали компьютерную программу Statistica V. 6,0 (Stat Soft Inc.). Показатели представлены как Mean- средняя величина (М)±Standart deviation – стандартное отклонение (SD), различие считали достоверным при р<0,05.

В таблице 1 представлена ЭКГ характеристика больных, которые были включены в исследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение объемной фракции коллагена у больных воспалительной кардиомиопатией представлено на рис. 1, при этом средний показатель составил 11,1±3,1% с колебаниями от 6 до 16%. Следует отметить, что по мере нарастания признаков сердечной недостаточности ОФК увеличивается. Так, у больных с I-II ФК СН ОФК составила 9,8±3,0% (ДИ 7,911,6), а при III-IV ФК СН этот показатель увеличился уже до 12,7±2,5% (ДИ 11,0-14,4). Таким образом, по мере прогрессирования сердечной недостаточности увеличивается ОФК, которое способствует развитию ремоделирования миокарда.

У больных с выраженной СН ОФК превышала на 22,8% по сравнению с аналогичным показателем у больных с умеренными признаками СН (рис. 2), и эти различия были статисти- чески значимы (р < 0,05).

В таблице 2 представлены сравнительные гемодинамические показатели при разном функциональном классе хронической сердечной недостаточности в зависимости от ОФК. По данным, представленным в таблице 2, выявляется прогрес-

Рис. 3. ОФК в зависимости от КДР

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

ОФК

Таблица 2. Эхокардиографические показатели и объемная фракция коллагена

Многофакторный регрессивный анализ, проведенный между ОФК и некоторыми переменными, такими как, ИММЛЖ, КДР, толщина ЗСЛЖ и МЖП показал тесную взаимосвязь с вышеуказанными факторами (таблица 3).

Таким образом, при сопоставлении двух групп больных выявлено более значительное увеличение объёмной фракции коллагена у больных с выраженной дилатацией полости левого желудочка и преобладанием ее у больных с тяжелой СН.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами данные свидетельствуют, что фиброз миокарда у больных с выраженной сердечной недостаточностью с дилатацией полости ЛЖ значительно больше, чем у больных с умеренной СН (рис. 3) [7].

При сопоставлении двух групп больных выявлено более значительное увеличение объёмной фракции коллагена у больных с выраженной дилатацией полости левого желудочка и преобладанием ее у больных с тяжелой СН [6,8].

Сравнительный анализ показателей ЭхоКГ и ОФК указывает на значительное увеличение объемной фракции коллагена по мере прогрессирования СН со статистически достоверным увеличением КДР, ТЗСЛЖ, МЖП, IVRT [10]. В то же время не выявлено изменений в значениях КСР, однако, выявлено недостоверное увеличение Vmax A и уменьшение Vmax Е.

Таким образом, выявлена корреляция между ИММЛЖ и ЗСЛЖ, которая указывает на зависимость структурных изменений от степени фиброза, а также на факторы, способствующие развитию фиброза у больных воспалительной кардиомиопатией [9].

Список литературы Значение объемной фракции коллагена в развитии ремоделирования миокарда у больных с воспалительной кардиомиопатией

- Бузиашвили Ю.И. и др. Ремоделирование сердца. Кардиол. 2002:10; 88-94.

- Камнич О., Попович М. Ремоделирование миокарда -основное звено в развитии недостаточности кровообращения при миокардитах. Кардиол. 1999:3; 45-48.

- Макаров Л.М., Особенности использования анализа вариабельности ритма сердца у больных с болезнями сердца. Физиология человека. 2002: Т.28;(3);65-68.

- Моисеев В.С., Киякбаев Г.К. Патогенез, клиника и диагностика кардиомиопатии и миокардиты. В кн.: Кардиомиопатии и миокардиты. Киев; 2011; 127-230.

- Тепляков А.Т. Хроническая сердечная недостаточность: новые аспекты патогенеза, диагностики и вторичная профилактика. Коронарная и сердечная недостаточность: коллективная монография, посвященная 25-летию НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН: Под общ. Ред. Р.С. Карпова. Томск: STT-2005;rn.4;218-268.

- Ходжакулиев Б.Г., Ахмедова Д.М., Байрамдурдыева Д.М. Ремоделирование миокарда у больных с неспецифическим миокардитом при недостаточности кровообращения. Кардиол. Узбекистана. 2010:2-3;327.

- Butter C., Hindricks G. Cardiac resynchronization therapy: haemodynamic background and perspectives. Eur Heart J SuppL 2007:9 (1);187-193.

- Padeletti L., Valeggi A, Vergaro G. et al. Concordant Versus Discordant left bundle branch block in heart failure patients: left bundle branch blocknovel clinical value of an old electrocardiographic diagnosis.J Card Fail.2010:16; (4); 320326.

- Tabrizi F., Englud A, Rosenqvist M. et al. Influence of left bundle-branch block on long-term mortality in a population with heart failure. Eur Heart J.2007:28; 2449-2455.

- Zannad F., Huvelle E., Dickstein K. et al. Left bundle branch block as a risk factor for progression to heart failure.Eur J Heart Failure.2007:9; 7-14.