Значение реовазографии с холодовой пробой для диагностики и лечения нарушений микроциркуляции

Автор: Скрябина Елена Николаевна, Грайфер И.В., Волковская Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье даётся обзор современного состояния проблемы феномена Рейно, его диагностического и диффе- ренциально-диагностического значения. Исследованы 40 человек больных системной склеродермией и систем- ной красной волчанкой с клинически выраженным синдромом Рейно и 40 человек практически здоровых врачей- интернов. Данное исследование позволило уточнить особенности проведения холодовой пробы и трактовки её результатов, выявить патогенетические механизмы нарушения гемодинамики, в том числе на ранних этапах их развития, и выработать наиболее рациональные подходы к лечению.

Холодовая проба, реовазография, синдром рейно

Короткий адрес: https://sciup.org/14916711

IDR: 14916711

Текст научной статьи Значение реовазографии с холодовой пробой для диагностики и лечения нарушений микроциркуляции

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»

В статье даётся обзор современно^о состояния проблемы феномена Рейно, е^о диа^ностичес^о^о и диффе-ренциально-диа^ностичес^о^о значения. Исследованы 40 челове^ больных системной с^леродермией и системной ^расной волчан^ой с ^линичес^и выраженным синдромом Рейно и 40 челове^ пра^тичес^и здоровых врачей-интернов. Данное исследование позволило ^точнить особенности проведения холодовой пробы и тра^тов^и её рез^льтатов, выявить пато^енетичес^ие механизмы нар^шения ^емодинами^и, в том числе на ранних этапах их развития, и выработать наиболее рациональные подходы ^ лечению. Ключевые слова: холодовая проба, реова-зо^рафия, синдром Рейно.

VALUE OF REOVASOGRAPHY WITH COLD TEST FOR DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF MICROCIRCULATION DISTURBANCE

E.N. Skryabina, I.V. Grifer, E.V. Volkovskaya

Saratov State Medical University

Синдром Рейно, или периферический вазоспастический синдром, был описан французским невропатологом Морисом Рейно около 150 лет назад. Однако, несмотря на это, современный клиницист сталкивается со все возрастающим перечнем вопросов, касающихся этиологической, патогенетической сущности этого феномена (при очевидной гетерогенности патогенетических механизмов заболевания), его клинической принадлежности и, следовательно, терапевтических подходов [2, 8].

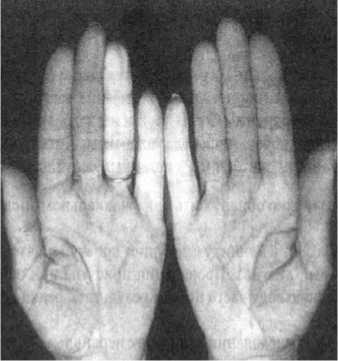

Синдром Рейно - пароксизмальное нарушение периферической циркуляции, характеризующееся 3-или 2-фазным вазоспазмом, проявляющимся ишемией, цианозом и реактивной гиперемией пальцев рук (реже ног) в ответ на воздействие холода, эмоциональный стресс и сопровождающимся парестезиями, онемением, болями (рис.1). Чаще он бывает двусторонним, симметричным с продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов [1, 3]. При выраженном синдроме Рейно вследствие ишемии ткани могут развиваться сосудисто-трофические нарушения в виде дигитальных язв, некрозов и даже гангрены [1,3, 8].

Принято считать, что частота диагностированного феномена Рейно составляет 5-10%, у женщин - 1520%, однако часть пациентов, особенно с более легкими формами, остаются вне поля зрения врача, что позволяет говорить о более высокой истинной распространенности синдрома [2, 5].

Выделяют первичный (идиопатический), известный как болезнь, и вторичный синдром Рейно [2, 9]. Синдром Рейно сопровождает большую группу заболеваний, среди которых на первый план выступают ревматические болезни: системная склеродермия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, дерматомиозит, системные васкулиты. Реже он встре- чается при облитерирующем атеросклерозе, гематологических, нервных, профессиональных заболеваниях [3, 7,9].

Синдром Рейно имеет важное диагностическое, дифференциально-диагностическое и прогностическое значение, поскольку он в значительной степени обусловлен нарушением микроциркуляции и поражением собственно сос^дистой стен^и и является нередко первым проявлением различных заболеваний [1,3]. Наилучшим методом, позволяющим определить патогенетические механизмы нарушения микроциркуляции и, следовательно, наиболее оптимальные подходы к лечению, является реовазография [8].

Реовазография (РВГ) - метод исследования общего и органного кровообращения, основанный на регистрации колебаний сопротивления ткани пере-менномутоку высокой частоты [4]. Основную роль в ^олебании это^о сопротивления и^рает п^льсовое кровенаполнение. Метод РВГ позволяет дать характеристику артериального кровенаполнения,состояния тонуса артериальных сосудов, венозного оттока, коллатерального кровообращения. Значительно расширяют диа^ностичес^ие возможности РВГ на^р^зочные тесты, поскольку именно они позволяют дифференцировать органические поражения сосудов от функциональных. К таким тестам относятся: температурные, дыхательные, фармокологические, с физической нагрузкой [4, 6].

Наиболее пато^енетичес^и обоснованной для исследования ми^роцир^^ляции является холодовая проба, поскольку она создаёт условия для выявления нарушений микроциркуляции уже на ранних этапах. Холодовую пробу чаще применяют при исследовании пальцев кисти, когда после записи фоновой РВГ кисть охлаждают в течение 1,5 минут струёй холодной воды (10-12еС) и повторно регистрируют РВГ через 3, 7, 12 минут [4, 6].

Холодовая проба считается отрицательной при незначительном снижении пульсового кровенаполнения и его восстановлении на 7-й минуте. Положительной холодовая проба считается при выраженном снижении пульсового кровенаполнения и замедленном его восстановлении - на 15 и 30-й минутах [4, 6]. Нормальная реакция сосудов ассоциируется с отрицательной холодовой пробой.

В практической деятельности, однако, возникают определённые сложности в интерпретации полученных данных, связанные с различием в ряде случаев показателей на обеих руках, а также кажущейся нелогичностью и вариабельностью изменений.

В этой связи целью исследования явилось ^точнение особенностей проведения холодовой пробы и трактовки её результатов, а также значимость для диагностики и лечения больных с нарушением микроциркуляции. Для осуществления поставленных целей были обследованы 40 больных (20 мужчин и 20 женщин) системной склеродермией и системной красной волчанкой с клинически выраженным синдромом Рейно. Контрольной группой явились 40 практически здоровых врачей-интернов (в равных количествах мужчины и женщины).

Всем проводилось РВГ исследование с холодовой пробой по описанной выше методике. При этом оценивались показатели, приведённые в таблице 1.

Для получения сравнимых результатов использовались не абсолютные величины указанных показа телей, а относительные, выраженные в процентах от нормы с учётом возраста и пола.

Как показали наши исследования, отрицательная холодовая проба, свидетельствовавшая о нормальной реакции сосудов на холод, была выявлена лишь у 80 % мужчин и 70 % женщин из контрольной группы. В остальных случаях - у 20 % мужчин и 30 % женщин - холодовая проба расценивалась как положительная, что свидетельствовало о нарушении пульсового кровенаполнения.

Как следует из таблицы 2 сходные нарушения гемодинамики, но значительно более выраженные, были выявлены и в ^р^ппе больных с синдромом Рейно. Отрицательная холодовая проба в данной группе определена в 40% случаев, положительная - у 60% больных.

Для ^точнения природы выявленных расстройств гемодинамики в группе врачей-интернов были изучены возможные факторы риска поражения сердечно-сосудистой системы. Проведенное исследование показало, что у всех 20 % мужчин и 30 % женщин с положительной холодовой пробой имелись отягощенная наследственность по артериальной ^ипертонии и периодичес^ие небольшие подъёмы артериально^о давления, что, на наш взгляд, и явилось причиной нарушения реакции сосудов на холод. Подтверждают правильность выс^азанно^о с^ждения и рез^льтаты анализа коэффициентов асимметрии. Как известно, синдром Рейно хара^териз^ется симметричностью поражения сосудов [1, 5, 7], что и было отмечено у больных системной склеродермией и системной красной волчанкой в подавляющем большинстве случаев и лишь у 17 % - реакция сосудов была асимметрична. В отличие от указанных больных, у лиц контрольной ^р^ппы с положительной холодовой пробой асимметричная реа^ция на холод была определена в 100 % случаев, что совпадает с данными А.А. Кедрова, В.И. Полищук, Л.Г. Тереховой, 1990, указывающими на асимметричную реакцию сосудов как характерную особенность вегетососудистых расстройств.

С целью уточнения механизмов нарушения гемодинамики, лежащих в основе патологической реакции на холод у больных системной склеродермией и системной красной волчанкой, все пациенты были разделены на три ^р^ппы с ^чётом направленности сдвигов РВГ-показателей. В первую группу отнесены больные (66,5%), у которых отмечено возрастание показателей (времени максимального систолического наполнения сосудов, времени медленного наполнения, дикротического индекса) при постановке пробы, что свидетельствовало о спастичес^ом типе реа^ции на холод [4, 6]. Вторую группу составили больные (12,5%), ^ ^оторых ^^азанная проба приводила ^ снижению тех же показателей, что выявляло гипотонический тип реакции на холод [4,6]. К третьей группе отнесены больные (21%) с отсутствием какой-либо закономерности в динамике показателей, что расценивалось как смешанный тип реакции. Как следует из таблицы 3, у больных с синдромом Рейно преобладал классический, спастический тип, у больных вегетососудистыми расстройствами - ней-роциркуляторной дистонией - гипотонический тип реакции сосудов на холод.

Таким образом, положительная холодовая проба позволила во всех случаях выявить нарушенную реакцию сосудов на холод, которая в основном прояв- лялась либо спазмом артерий, либо снижением тонуса артерий и вен. Подобное разделение больных на ^р^ппы по тип^ реа^ции сос^дов на холод имеет большое значение в плане определения дальнейшей тактики лечения нарушений микроциркуляции.

Сравнительные показатели выраженности выявленных гемодинамических сдвигов приведены в таблице 4. Как свидетельствуют приведённые данные, у всех больных со спастическим типом реакции на холод отмечается ^величение времени медленно^о наполнения сосудов, отражающего повышение тонуса артерий, у всех больных. При этом наиболее выраженные изменения данного показателя, а, следовательно, и степени вазоспазма отмечено у больных с синдромом Рейно. Существенных изменений со стороны венозного оттока при спастическом типе реакции сосудов не выявлено.

В противоположность этом^ ^ всех больных с ^ипотоничес^им типом отмечено снижение тон^са артерий, в большей степени выраженное при синдроме Рейно. Однако наиболее значимые изменения ^емодинами^и при ^ипотоничес^ом типе реа^ции на холод связаны с затр^днением венозно^о отто^а на фоне снижения тонуса вен. При этом более выраженные изменения венозного оттока, превышающие в 5 раз показатели при нейроциркуляторной дистонии, были выявлены у больных с синдромом Рейно.

За^лючение

РВГ с холодовой пробой - неинвазивный, доступный, информативный метод диагностики нарушений периферического кровообращения.

Проведённое исследование показало особенности реакции сосудов у здоровых лиц, у пациентов с нейроциркуляторной дистонией и больных с синдромом Рейно на холодовую пробу.

У здоровых лиц холодовая проба отрицательная, что свидетельствовало о нормальной реакции сосудов на холод.

У больных с нейроцир^^ляторной дистонией и ^ 60% больных с синдромом Рейно определена положительная холодовая проба, отражавшая неадекватную реакцию сосудов - снижение пульсового кровенаполнения, более выраженное у больных с синдром Рейно. Отрицательная холодовая проба у 40% больных с синдромом Рейно, выявлявшая нормальную реакцию сосудов на холод, была обусловлена длительной предшествующей терапией вазоактивными препаратами.

Определены два основных типа реа^ции сос^дов на холод, обусловивших нарушение микроциркуляции. При спастическом типе основой нарушения микроциркуляции явился чрезмерный вазоспазм артериол. При гипотоническом типе определяющую роль в нарушении гемодинамики играл затруднённый венозный отток, обусловленный снижением тонуса вен.

Таким образом, данный метод даёт возможность не только констатировать наличие нарушения кровообращения исходно и после холодовой пробы ^же на ранних этапах, но и позволяет сепарировать механизмы и звенья гемодинамических расстройств. Знание этих механизмов важно для обеспечения диф-ференцированно^о подхода ^ лечению имеющихся расстройств микроциркуляции, так как дает возможность пред^сматривать использование в отдельных сл^чаях спазмолитичес^их средств либо препаратов с флеботоническим эффектом, либо их комбинацию.

Рис 1. Ишемия трех пальцев ^истей под воздействием холода

Таблица 1

Основные РВГ-по^азатели

|

Показатель |

Характеризуемая величина |

|

Реографический индекс (РИ) |

Пульсовое кровенаполнение |

|

Время максимального систолического наполнения сосудов |

Эластические свойства сосудистой стенки |

|

Коэффициент асимметрии |

Асимметрия пульсового кровенаполнения |

|

Время медленного наполнения |

Тонус артерий мышечного типа |

|

Дикротический индекс (ДКИ) |

Тонус артериол |

|

Диастолический индекс (ДСИ) |

Отток крови из вен (степень венозного полнокровия) |

|

Венозный отток (ВО) |

Тонус венозной сети |

Таблица 2

Динамика показателей реографического индекса (РИ) до и после холодовой пробы (ХП)

|

Категории обследованных лиц |

Реографический индекс (РИ) |

||

|

Исходный РИ, % |

РИ через 3 мин. после пробы, % |

РИ через 7 мин. после пробы, % |

|

|

Контрольная группа с отрицательной ХП |

84 |

76 |

84 |

|

Контрольная группа с положительной ХП |

75 |

59 |

65 |

|

Больные с синдромом Рейно с положительной ХП |

59 |

38 |

42 |

Таблица 3

|

Типы сосудистой реакции |

Больные |

|

|

С синдромом Рейно |

С нейроциркуляторной дистонией |

|

|

Спастический, % |

66,5 |

20 |

|

Гипотонический, % |

12,5 |

70 |

|

Смешанный, % |

21 |

10 |

Таблица 4

|

СПАСТИЧЕСКИЙ ТИП |

||

|

Увеличение времени медленного наполнения сосудов в % |

Нарушение венозного оттока в % |

|

|

Больные с НЦД |

11 |

не нарушен |

|

Больные с синдромом Рейно |

137 |

10 |

|

ГИПОТОНИЧЕСКИЙ ТИП |

||

|

Снижение времени медленного наполнения сосудов в % |

Нарушение венозного оттока в % |

|

|

Больные с НЦД |

4,5 |

60 |

|

Больные с синдромом Рейно |

9 |

290 |

Типы сос^дистых реа^ций ^ больных с положительной холодовой пробой

Выраженность вазоспазма и ^ипотонии ^ лиц с положительной холодовой пробой

Список литературы Значение реовазографии с холодовой пробой для диагностики и лечения нарушений микроциркуляции

- Алекперов, Р.Т. Особенности микроциркуляции и влияние вазапростана у больных системной склеродермией/Р.Т.Алекперов, Н.Г.Гусева//Тер. арх. -2000. -№10. -С. 7-18.

- Гусева, Н.Г. Синдром Рейно/Н.Г.Гусева//Врач. -2000. -№ 5. -С. 18-20.

- Гусева, Н.Г. Воспаление и нарушение микроциркуляции при ревматических заболеваниях/Н.Г.Гусева, В.А.Бобков//Ревматология. -1996. -№ 1. -С. 70-71.

- Кедров, А.А. Реография: сущность, перспективы, направления и ошибки использования/А.А.Кедров//Клиническая медицина. -1989. -№ 1. -С.13-18.

- Крылов, А.А. Синдром Рейно/А.А.Крылов//Новые С.-Петербургские врачебные ведомости. -2004. -№ 1. -С. 61-63.

- Полищук, В.И. Техника и методика реографии и реоплетизмографии/В.И.Полищук, Л.Г.Терехова. -М.: Медицина, 1990. -175с.

- Стрелкова, Н.И. Болезнь Рейно. Методы диагностики и лечения/Н.И.Стрелкова//Врач. -2000. -№6. -С.43 -44.

- Щербаков, А.Б. Исследование синдрома Рейно/А.Б.Щербаков, Л.Г.Коренева, А.Г.Марков//Ревматология. -1990. -№ 2. -С. 7-11.

- A. Van Drunen. Феномен Рейно/A. Van Drunen//Русский медицинский журнал. -1995 -№ 6. -С. 9-16.