Значение тряпичной бумаги как материала историко-культурного наследия

Автор: Анисимова А.А., Третьякова А.Е.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Бумага - одно из величайших достижений человечества. В ней воплотилось очень многое: информация и искусство, причем искусство изобразительное и литературное, а также пластическое в виде скульптур и инсталляций. Весьма разнообразны формы бумажных источников по содержанию и формам от рукописей до документов, денежных купюр, основой многих композиционных материалов. Культура, техника и технологии, экономика тесно переплетаются с бумажной промышленностью, практически все материальное и духовное связано с бумагой, которая вошла в жизнь человека практически во все сферы его деятельности.

Бумага, тряпичная бумага, искусство, иллюстрация, офорт, реставрация, культурно-историческое наследие, история бумаги

Короткий адрес: https://sciup.org/170205827

IDR: 170205827 | УДК: 008

Текст научной статьи Значение тряпичной бумаги как материала историко-культурного наследия

Слово «бумага» в Россию приходит из итальянского языка, bombagia — «хлопок», который в свою очередь пришел в итальянский из иранского по наследству из латинского. В языках большинства европейских народов бумага — синоним папируса, истоки которого восходят к Древнему Египту.

Папирус имеет много общего с бумагой — легкость, прочность, простота написания информации чернилами и стилусом. Но имеется ограничение — сырье, из которого изготавливается папирус, получается из одноименного растения, произрастающего в бассейне реки Нила. Ограниченность ареала источника сырья повлекло за со- бой и ограничение распространения папируса в качестве носителя информации1.

Бумага — одно из наиболее важных достижений в истории человечества. Она сыграла ключевую роль в развитии культуры, науки, образования и глобального обмена информацией. Первоначально бумага изготавливалась из тряпичного сырья, которое состояло из ветоши, сетей и других текстильных остатков. В этом преимущество бумаги перед папирусом — ее можно сделать из подручных материалов путем дробления до волокон и формования из водной дисперсии.

Технология изготовления бумаги берет свое начало в Древнем Китае в II веке до н.э.2. Бумажные листы формовались из натуральных растительных и животных волокон, таких как крапива, хлопок и шелк, причем первые найденные образцы бумаги сделаны именно из шелка. В силу дороговизны изготовления из такого сырья, был изобретен способ отливки бумажной массы из сырья растительного происхождения, в основе которого целлюлоза. Так появилась тканевая или тряпичная бумага.

Процесс производства тканевой бумаги состоит из нескольких этапов: сначала куски ткани, ветоши рыхлили до состояния волокон, затем смешивали с водой и полученную массу фильтровали на сите. После этого массу сушили и прессовали, чтобы сформировать листы.

Тряпичная бумага отличалась от древесной бумаги, появившейся в XIX в., своей прочностью, гибкостью и возможностью повторного использования. Эти качества сделали ее идеальным материалом для различных целей, включая: письма, рукописи, произведения искусства и юридические документы.

С течением времени тряпичная бумага получила известность в других регионах Восточной Азии, включая Японию и Корею. Ее преимущества и универсальность привлекли внимание разных культур и народов. Таким образом, тряпичная бумага начала путешествовать по торговым путям, распространяясь дальше.

В VII веке тряпичная бумага была привезена в Арабский халифат, где она также стала широ- ко используемым материалом. Арабские ученые и купцы распространили технологию производства бумаги в Европу, где она конкурировала с пергаментом, который до этого был основным материалом для письма и ксилографии3.

До этого пергамент был дорогим и трудозатратным материалом в изготовлении, доступным только ограниченному числу людей. Бумага же была гораздо доступнее и дешевле, что позволило распространить письменность среди широких слоев населения. Это привело к быстрому развитию книгопечатания, а в последствии и науки. Таким образом развитие типографских технологий и доступность бумаги способствовали глобальному обмену знаниями, и значительному росту образования в Европе. Книгопечатание подготовило предпосылки для эпохи Просвещения.

Самое раннее известное изображение европейской бумажной мастерской — гравюра Иоста Аммана (1539–1591) из книги «Подлинное описание всех состояний на земле» (Франкфурт-на-Майне, 1568)4. Текст под гравюрой описывает процесс создания тряпичной бумаги в середине XVI века.

Бумага также стала основным материалом для письма и документации в правительственных организациях, банках, торговых компаниях и других сферах деятельности. Первые бумажные деньги в Европе появляются в тот же период5.

Кроме того, тряпичная бумага стала важным фактором в развитии культуры и искусства. Художники и писатели использовали бумагу для создания произведений искусства и литературы. Она позволила сохранять и передавать историю, культурные ценности и традиции. Книги, рукописи и другие документы, созданные на бумаге, стали ценными источниками информации и наследия для будущих поколений, которые сохраняли свои первозданные свойства сквозь века.

Сырье для бумаги имеет огромное значение, например, газетная бумага низкого качества, сде- ланная из соломы, хранится не более пятидесяти лет. В то время как тряпичная бумага остается в хорошем состоянии до пятисот лет.

Именно поэтому большая часть бумаги промышленного производства (производимая в XX веке с применением дешевых древесных материалов) подвержена пожелтению и утратам красочного слоя, в отличие от бумаги из тряпья.

Но тряпичная бумага полюбилась мастерам и художникам не только за свои эксплуатационные свойства. Так Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) — немецкий художник XVI века, создал серию портретов на тряпичной бумаге. Он использовал этот материал, чтобы передать детали и текстуру одежды, акцентировать внимание на лице и особенностях моделей.

Не менее известный немецкий художник и гравер того же периода — Альбрехт Дюрер (1471–1528) также создавал гравюры на тряпичной бумаге. Он использовал этот материал для передачи тонких деталей и текстур, а также для создания богатых тонов и оттенков.

«Текстильные картины» Герарда Доу (1613– 1675), голландского художника, создавались, используя тряпичную бумагу в качестве основы для живописи. Мастер применял ткань, чтобы создать реалистичные и детальные текстуры одежды и предметов.

Таким образом тряпичная бумага популярно использовалась не только из-за своих прочностных свойств, фактура тряпичной бумаги становилась частью художественной выразительности6.

С развитием общества и возникшими новыми потребностями тряпичная бумага была постепенно заменена целлюлозной, в период с XIX по XX веков. Важным этапом в развитии целлюлозной бумаги было изобретение механического процесса изготовления бумаги, который позволял получать бумагу из древесной массы. Этот процесс был разработан в XIX веке и стал основой для массового производства бумаги7.

Использование древесной бумаги имело несколько преимуществ по сравнению с тряпичной. Такая бумага была дешевле в производстве, т.к. для ее получения использовались материалы, ко- торые были доступнее и обеспечивали большую продуктивность. Она также обладала хорошими качествами письменной поверхности и могла быть произведена в больших количествах, что сделало ее более практичной для массового использования.

Таким образом, древесная бумага постепенно заменила тряпичную, став основным типом бумаги, используемым в печатной и издательской индустрии, а также в повседневной жизни. Однако тряпичная бумага по-прежнему используется в некоторых специализированных областях, таких как: реставрация и художественная практика, где ее уникальные свойства остаются востребованными.

История тряпичной бумаги свидетельствует о том, как одно изобретение может привести к культурному и технологическому прорыву, оказывая глубокое влияние на развитие человечества. Бумага стала символом обмена информацией, развития образования и науки, торговли, а также сохранения и передачи знаний и культурного наследия. Ее значимость и влияние простираются на протяжении веков и продолжают оказывать важное воздействие на нашу жизнь в настоящее время8 [4].

Сохранившиеся образцы тряпичной бумаги в книгах, рукописях, гравюрах, акварелях и пр. в настоящее время являются объектами культурного наследия, в основном предметами музейных и частных коллекций, требуют определенных условий хранения и в случае необходимости реставрационно-консервационных мероприятий.

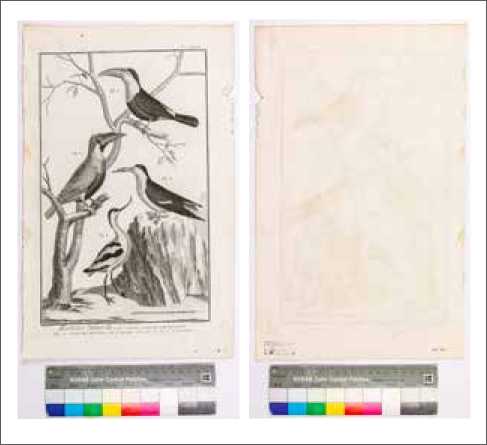

В данной работе исследуется гравюра авт. Мартине Ф., Бернар Р. «Таблица XXXIX «Естественная история», 1762 г., Франция, Париж, иллюстрация к книге «Энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел», 1751–1780, находящаяся в фонде Государственного Дарвиновского музея (рис. 1, 2).

Произведение представляет собой офорт на тряпичной бумаге естественного сливочного оттенка с односторонней монохромной печатью и хорошо выраженным ковчегом.

На оборотной стороне документа в правом нижнем углу присутствует рукописная помета черной ручкой «НВФ». В левом нижнем углу при-

Рис 1, 2 – Лицевая и оборотная стороны произведения до реставрации.

сутствует фиолетовая печать музея прямоугольной формы.

Произведение поступило на реставрацию с нижеперечисленными повреждениями:

запыленность на задней и лицевой сторонах, затеки по левому краю коричневого оттенка разной интенсивности и отличные по размеру разрывы, заломы, изломы, утраты с правого края документа;

сквозные следы ржавчины и мушиные заси-ды (с оборотной стороны документа) по верхнему полю документа;

часть фиолетовой печати, которая расположена на оборотной стороне, проступила на лицевую.

В ходе реставрационных работ осуществили следующие меры: обеспыливание, предреставра-ционные исследования, подбор методик, удаление поверхностных загрязнений, подбор реставрационных материалов и композиций, промывка, проведение химической обработки, распрямление заломов и изломов, подклейка разрывов, укрепление области ржавого следа, прессование.

До реставрации проводилась фотосъемка произведения с цветовой шкалой, для фиксации текущего состояния документа. Далее составлено описание состояния сохранности документа по визуальным наблюдениям, обмеры (формат после обмеров: 390(2)х295(7) мм) и выявления видов повреждения произведения, которые были описаны выше.

Обеспыливание документа осуществлялось мягким флейцем (ворс козы) и спонжами с оборотной и лицевой сторон на листе фильтровальной бумаги. Обеспыливание проводилось вне области монохромной печати, так как печатный слой неустойчив даже к малым механическим воздействиям.

Мушиные засиды удалялись механическим способом с использованием глазного скальпеля. Из-за прогнозируемой крупной утраты в области сквозного ржавого следа, он удалялся также механически глазным скальпелем, с вынужденным срывом фактуры области ржавчины.

После механической очистки осуществлялась проверка на устойчивость к водной обработке: красочного слоя, штампа и рукописной пометы. Исследования проводились при помощи фильтрованной воды и отжатого ватного микротампона. Установлено, что фиолетовый штамп музея, черная рукописная помета, пигменты изображения — устойчивы к воздействию воды.

После всех механических воздействий, произведен подбор методик и материалов для дальнейшей реставрации:

реактива для удаления затеков, с учетом состава реставрируемой бумаги;

реставрационной бумаги для локального дублирования, восполнения утрат, укрепления разрывов (реставрационная бумага «Arakaji natur», 33г/м2 (50 % Kozu, 50 % Zellstoff), Япония; реставрационная бумага «Tengujo Kashmir» 8,6 г/м2, Япония);

клеевых композиций для локального дублирования, восполнения утрат и соединения разрывов (мучной клей 6,5 %).

Последующая промывка произведения в кювете с теплой фильтрованной водой между сетками необходима для того, чтобы попробовать выровнять тон без излишнего воздействия реактивом. В результате проведенной процедуры загрязнения на оборотной стороне документа — ослабли, но незначительно. Поэтому принято решение использовать водный раствор Трилона Б. Обработка водным раствором Трилона Б 2,5 % проводилась строго в области затеков, и раствор наносился отжатым ватным микротампоном и тонкой кистью (№ 0). (Рис. 3)

Повторная промывка документа после обработки в кювете с сетками в проточной воде следует сразу после высыхания обработанных реактивом поверхностей, что позволило ослабить

Рис 3 – Состояние произведения во время реставрации. затеки.

Дальнейшие действия связаны с соединением разрывов произведения. Вначале — распрямление заломов и изломов локальной обработкой увлажненным в фильтрованной воде и туго отжатым ватным микротампоном, притирая обработанную область косточкой через нетканый материал и фрагмент фильтровальной бумаги.

После распрямления осуществлялось соединение по волокну и подклейка разрывов, укрепление и восполнение утрат волокнами подобранной японской реставрационной бумаги (локально, в том числе в области вынужденного механического удаления ржавого вкрапления) с помощью реставрационной бумаги и мучного клея (6,5 %).

Локальное дублирование, в области неглубокого ржавого пятна с оборотной стороны произведения, проводилось также при помощи подобранной японской бумаги и мучного клея (6,5 %). Обработанная область притиралась косточкой через нетканый материал и фрагмент фильтровальной бумаги.

Далее произведение прессовалось с использованием сукон и досок под местным грузом (сильное длительное давление нежелательно, чтобы не утратить выраженные ковчег и текстуру основы). После высыхания обработанных областей, производится обрезка излишков реставрационной бумаги глазным скальпелем по формату листа.

В заключение проводится фотофиксация до- кумента после реставрации с цветовой шкалой, при этом необходимо отметить, что фотофиксация также проводилась во время процесса реставрации (Рис. 4, 5).

В оформленной реставрационной документации представлен реставрационный паспорт произведения с поэтапным описанием проведенных реставрационных работ.

После реставрации рекомендуется поддерживать температурно-влажностный режим в месте хранения произведения.

Список литературы Значение тряпичной бумаги как материала историко-культурного наследия

- Carruthers, Victoria. The Book Before Printing: Ancient, Medieval and Oriental. New York: Dover Publications, 2012.

- Cohen, Patricia B. The Paper Trail: An Unexpected History of the World's Greatest Invention. New York: Knopf, 2014.

- Hunter, Dard. Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft. New York: Dover Publications, 1978.

- Parkes, M. B. "The Origins and Production of Paper in Ancient China". In Paper Before Print: The History and Impact of Paper in the Islamicate World, edited by Jonathan Bloom, 3-22 p. New Haven: Yale University Press, 2001.

- Tschichold, Jan. The Form of the Book: Essays on the Morality of Good Design. Vancouver: Hartley & Marks, 1991.

- Woodcock, George. The History and Technique of Lettering. New York: Dover Publications, 1988.

- Kurlansky, Mark. Paper: Paging Through History. New York: W. W. Norton & Company, 2016.