Золотные нити из элитного аланского погребения у хут. Пегушин на Ставрополье

Автор: Яковчик М.С., Ениосова Н.В., Канторович А.Р., Маслов В.Е., Петренко В.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В погребальной камере аристократической аланской катакомбы (конец IV - рубеж IV-V вв. н. э.) из кургана 15 могильника Пегушин 1 на Ставрополье,несмотря на тотальную ограбленность комплекса, удалось обнаружить фрагменты золотных нитей, которыми была украшена некая ткань. В статье представлены итоги реконструкции техники изготовления нитей и идентификации химического состава металла, из которого были изготовлены золотные нити. Данные результаты получены с помощью низковакуумного наблюдения на настольном электронном микроскопе ТМ3030 Hitachi В на кафедре археологии МГУ и посредством энергодисперсного РФА при помощи микро-РФА спектрометра M1 MISTRAL в отделе археологических памятников ГИМ. Хотя достоверно определить происхождение золотных нитей из могильника Пегушин 1 пока не удалось, весь контекст данного комплекса указывает на западный вектор связей. При этом конструктивное сходство пегушинской катакомбы с катакомбами из памятников Среднего Терека отражает перемещение в гуннское время больших групп населения, возглавляемых военными вождями, в бассейн реки Кумы - на северную периферию аланского мира, граничившую со степью.

Золотные нити, металлические нити, текстиль, аланы, могильник пегушин, ставрополье

Короткий адрес: https://sciup.org/143164050

IDR: 143164050

Текст научной статьи Золотные нити из элитного аланского погребения у хут. Пегушин на Ставрополье

В 2010 г. Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова при содействии ГУП «Наследие» Министерства культуры Ставропольского края осуществила раскопки могильника Пегушин 1 у хутора Пегушин Кировского района Ставропольского края1.

1 Раскопки велись под руководством доцента кафедры археологии исторического факультета МГУ А. Р. Канторовича, научного сотрудника ИА РАН В. Е. Маслова и старшего научного сотрудника ИА РАН В. Г. Петренко. Эти исследования стали продол- http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.251.218-236

Это огромный курганный некрополь аланской культуры, насчитывающий сотни насыпей, в основном уничтоженных распашкой, и относящийся к укрепленному городищу, расположенному на береговой террасе р. Кумы.

В ходе этих работ в катакомбе под насыпью кургана № 15, находившегося примерно в 1 км к юго-западу от цитадели городища, были обнаружены золот-ные нити, которым посвящена данная статья. Некоторые материалы из данного комплекса были предварительно опубликованы ( Канторович и др. , 2011), другие вводятся в научный оборот впервые.

Катакомба имела в плане Т-образную форму, с хорошо выделенным дромо-сом. Входная яма длинная и узкая – соотношение длины и ширины примерно 1 : 4. Длинной осью катакомба была ориентирована в направлении ССЗ – ЮЮВ. В юго-западном углу впускной ямы вдоль западной стены были вырублены не менее 15 ступеней, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Погребальная камера имела двускатный стрельчатый свод высотой до 2,2 м. Свод и стены камеры были покрыты побелкой (?). Дно камеры находилось на глубине около 7,5 м от уровня погребенной почвы (Там же. Рис.1: 1 ).

Находки встречались в заполнении входной ямы с самого верха, но большая их часть была сконцентрирована напротив входа в дромос. Здесь были обнаружены фрагменты железной кольчуги с прикипевшей к ней тканью подкладки, обломки двулезвийного меча и черешковых наконечников стрел, железных удил и псалиев, крупная 14-гранная бусина из зеленого стекла, фрагмент пружинных железных ножниц. Кроме того, были собраны фрагменты краснолощеной миски и чернолощеного кувшина.

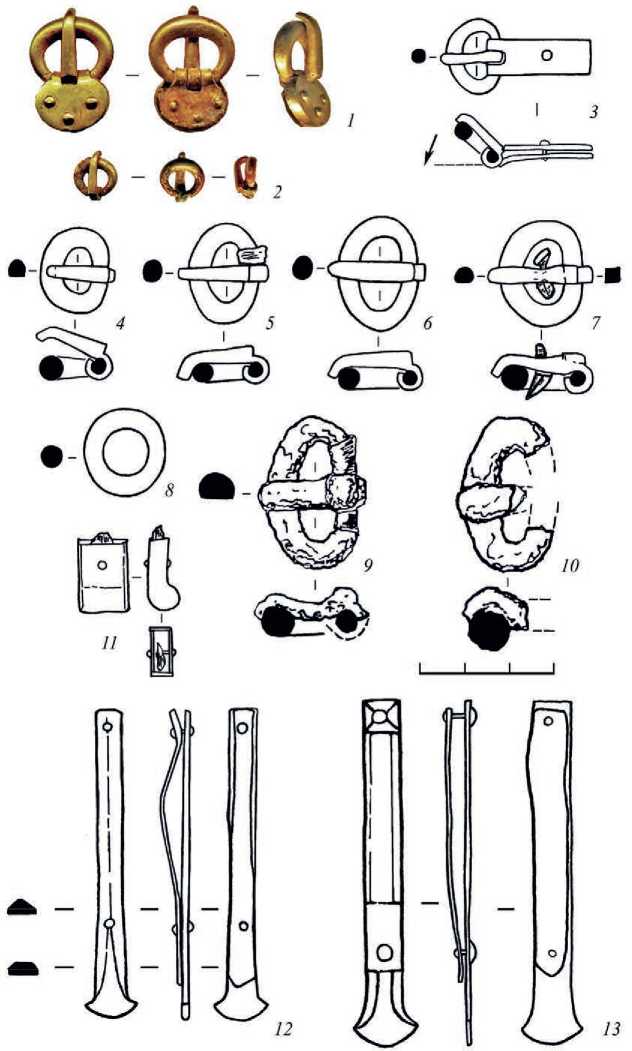

У подножия ступеней на дне входной ямы были обнаружены стоящий крупный горшок и завалившийся набок кувшин (рис. 2: 1, 2 ). Близ них были найдены перемешанные кости лошади, часть из которых была окрашена бронзовыми окислами, что, вероятно, указывает на то, что здесь же находился и бронзовый котел. Перед входом в дромос были обнаружены также фрагменты стенок какого-то крупного сероглиняного сосуда типа пифоса. Здесь же были собраны выброшенные грабителями человеческие кости и фрагменты черепов со следами прижизненной деформации.

Пол погребальной камеры был покрыт слоем золы и древесного угля толщиной до 10 см. В этой засыпке были обнаружены разрозненные кости двух погребенных – женщины 20–25 лет и мужчины 30–39 лет2 – и более двадцати предметов: золотые, серебряные, бронзовые и железные пряжки, фрагменты железного ножа, альчик мелкого рогатого скота, серебряные (?) наконечники на ремни, фрагменты железной узды.

Конструктивные особенности катакомбы находят ближайшие аналогии в курганных могильниках бассейна среднего течения Терека ( Абрамова , 1975. Рис. 1: 1 ; 4: 1, 6 ; 2: 14 ; Габуев , 1985. Рис. 1: 1, 2 ; 2: 1, 2 ; 3: 1, 2 ; 4: 1, 2 ; Воронин, Малашев , 2006. Рис. 56) .

жением раскопок, проведенных в 2006–2007 гг. экспедицией Государственного музея искусства народов Востока под руководством Т. А. Габуева.

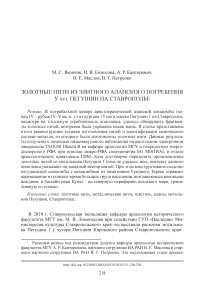

Рис. 1. Хроноиндикаторы из погребения 1 кургана 15 могильника Пегушин 1

1, 2 – пряжки, золото; 3 – пряжка, серебро; 4–7 – пряжки, бронза; 8 – кольцо, бронза;

9, 10 – пряжки, железо; 11–13 – накладки ременные, серебро (?)

Обряд посыпки пола погребальной камеры золой и углем был зафиксирован в катакомбных погребениях IV в. н. э. у ст. Виноградная ( Габуев , 1985. С. 199) и в могильнике Брут 2, где его использование зафиксировано на протяжении всего существования памятника ( Габуев, Малашев , 2009. С. 74. Табл. 5).

Основой для хронологии комплекса послужила морфология связанных с ременной гарнитурой изделий, которым имеется широкий круг аналогий, в т. ч. в причерноморских комплексах с импортными предметами и монетами ( Безуглов , 2008. С. 290).

В погребении были найдены две золотые, одна серебряная, четыре бронзовые и две железные пряжки (рис. 1: 1–7, 9, 10 ). Пряжки снабжены округлым язычком, уплощенным на изогнутом конце изнутри, охватывающим рамку в передней части и заходящим за середину ее сечения. Над петлей крепления язычки имеют ступенчатый вырез, а в двух случаях имеют у основания квадратную площадку. Рамки пряжек овальной формы, округлого сечения, утолщены в передней части. Данный тип пряжек непосредственно предшествует распространению характерных для V в. н. э. пряжек с вытянутыми хоботковыми язычками, с которыми они обнаруживают черты морфологического родства ( Малашев , 2000. С. 209)3.

Так, аналогичные бесщитковые бронзовые пряжки происходят из катакомбы кургана 9 могильника Брут 2, который по другим деталям ременной гарнитуры и лучковой двучленной фибуле синхронизируется с материалами некрополей Крыма, Нижнего Дона и черняховской культуры конца IV - начала V в. н. э. ( Габуев, Малашев , 2009. С. 126. Рис. 34: 2, 3, 4а ).

Серебряная пряжка имеет прямоугольный подвижный щиток, скрепленный заклепкой (рис. 1: 3 ), а большая из золотых пряжек – подвижный овальный щиток, скрепленный тремя заклепками (рис. 1: 1 ). Возможно, что количество заклепок и их расположение на щитках являются определенным хронологическим показателем. Сходная серебряная пряжка происходит из катакомбного погребения в кургане 5 могильника Маяк на Нижнем Дону второй половины IV в. н. э., где также найдена черняховская прогнутая подвязанная фибула ( Безуглов , 2008. С. 289. Рис.7: 1, 4 ).

Вместе с пряжками были найдены ременные наконечники двух типов из низкопробного серебра (?):

– вытянутые двупластинчатые зажимы, скрепленные двумя заклепками, с фасетированной наружной стороной и расширяющимся секировидным окончанием (рис. 1: 12, 13 )4. Подобные наконечники включены В. Ю. Малашевым в четвертую группу комплексов ременной гарнитуры, суммарно датированную им серединой IV – началом V в. н. э. ( Малашев , 2000. С. 203–205);

– пять экземпляров из согнутых пополам пластин с выделенным в передней части валиком, соединенных одной заклепкой; сбоку они закрыты напаянными щитками, что придает им коробчатую форму (рис. 1: 11). Сходные наконечники бытуют со второй половины III до рубежа IV–V вв. н. э. (Безуглов, 2008. С. 288, 289. Рис. 2: 15; 7: 11).

Фрагменты железных удил с колесовидными псалиями с прямоугольными петлями на крестовине псалиев (рис. 2: 5 ) относятся к типу, известному на Северном Кавказе с начала III в. н. э. ( Малашев , 2000. С. 210, 211).

Также к поясным наборам или к сбруе, вероятно, относятся три бронзовых кольца (рис. 1: 8 ).

К редким и престижным предметам импорта следует отнести кольчугу. Кольчуга присутствовала в богатом погребении в кургане 13 Кишпекского могильника ( Бетрозов , 1987. Рис. III: 3 ).

Из погребения происходит выразительный комплекс гончарной керамики.

Сероглиняный горшок с невыделенным горлом, широким устьем и узким дном находит многочисленные аналогии в материалах аланских городищ II– IV вв. н. э. (рис. 2: 1 ) ( Деопик , 1988. Рис. 20).

Красноглиняный крупный кувшин с петельчатой ручкой и сливом, в виде прогиба верхней части горла и венчика, также имеет широкий круг аналогий в памятниках раннеаланской культуры (рис. 2: 2 ) ( Габуев, Малашев , 2009. С. 120. Рис. 130).

Параллели чернолощеному кувшину с трубчатым носиком и зооморфной ручкой, декорированному рельефными валиками на тулове (рис. 2: 3 ), известны в комплексах второй половины III – V в. н. э. ( Безуглов , 2008. Рис. 3: 6 ; Чеченов , 1987. Рис. 1: 2, 3 ). Эта форма получает дальнейшее развитие в более позднее время.

О неординарности погребения, наряду с золотыми изделиями, свидетельствует также импортная краснолаковая миска, сохранившаяся фрагментарно (рис. 2: 4 ). Похожая миска происходит из кургана 13 Кишпекского могильника ( Бетрозов , 1987. Рис. IV: 6 ). Краснолаковые миски с близкой профилировкой известны в могильниках Крыма в комплексах IV в. н. э. ( Юрочкин, Труфанов , 2007. Рис. 5: 8 ). Единичные краснолаковые миски представлены в погребениях первой половины этого столетия в некрополях Цебельды ( Гей, Бажан , 1997. С. 22. Табл. 15: 8, 9 ; 25: 2 ).

Таким образом, суммарно по инвентарю погребение 15 могильника Пегу-шин 1 может быть датировано концом IV – рубежом IV–V вв. н. э.

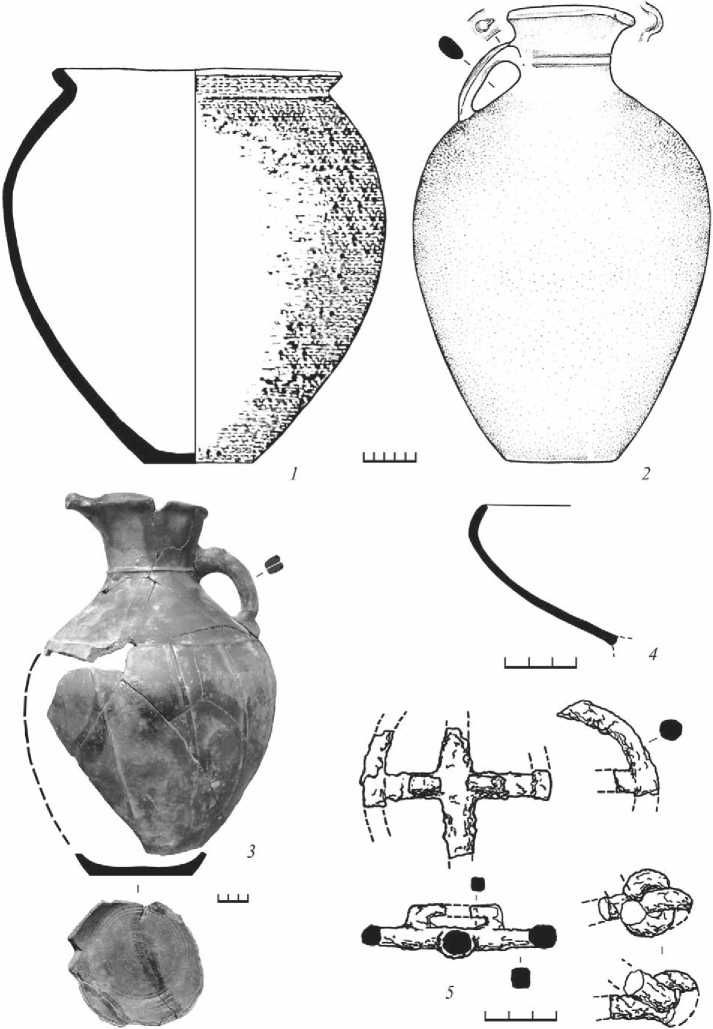

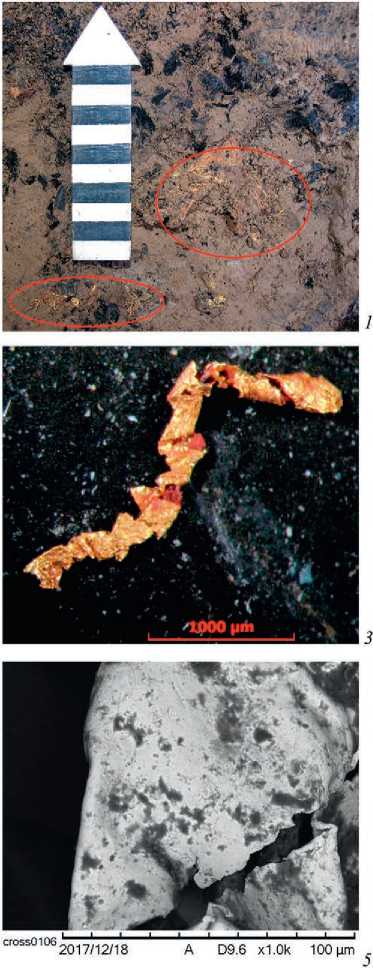

В погребальной камере были обнаружены фрагменты золотных нитей, которыми была украшена ткань. В ходе ограбления эта ткань (вероятно, уже истлевшая) была разорвана на мелкие части, которые были рассеяны по камере и входной яме (рис. 3: 1 ). Не представляется возможным определить первоначальное местоположение текстиля с металлическими нитями и установить, относился ли он к погребальному костюму (и кому именно из двоих покойных он принадлежал) или же был деталью убранства погребальной камеры. Золотные нити расположены плотными параллельными рядами – так же, как первоначально на текстильном изделии (рис. 3: 2 ); однако в связи с тем, что волокна ткани не сохранились, его определение невозможно.

Золотные нити, а также грунт вокруг них были посыпаны охрой бордового цвета5, причем она покрывает не только внешнюю сторону нитей, но также про-

Рис. 2. Керамика и конское снаряжение из погребения 1 кургана 15 могильника Пегушин 1

1 – горшок сероглиняный; 2 – кувшин красноглиняный; 3 – кувшин чернолощеный; 4 – миска краснолаковая; 5 – фрагменты железных удил и псалиев

Рис. 3. Золотные нити из погребения 1 кургана 15 могильника Пегушин 1

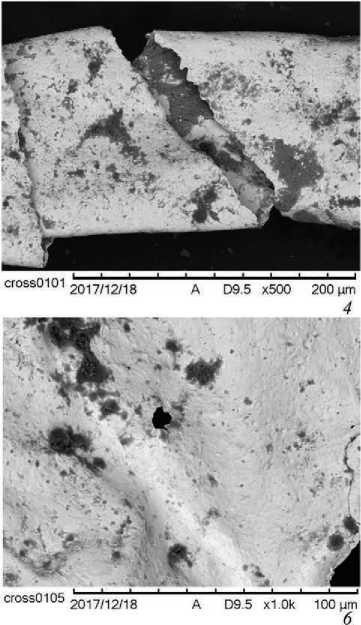

1 – нити in situ ; 2 – скопление нитей, лежащих параллельными рядами; 3 – золотная нить, посыпанная охрой; 4 – волнообразные края полоски металла на золотной нити; 5 – деформация и разрывы на краях полоски металла; 6 – сквозное отверстие на полоске металла ( 4–6 – фото, сделанные на сканирующем электронном микроскопе)

никла внутрь них (рис. 3: 3 ). Очевидно, присыпка охрой связана с погребальным обрядом.

Для определения техники изготовления и химического состава металла, из которого изготовлены золотные нити, был проведен анализ 9 образцов, при этом были взяты 15 проб. Часть образцов была исследована на кафедре археологии МГУ с помощью настольного электронного микроскопа ТМ3030 Hitachi. Прибор работает по принципу низковакуумного наблюдения, в котором узко сфокусированный электронный луч направляется на образец. Образующиеся обратно отраженные электроны улавливаются полупроводниковым детектором, позволяя получать трехмерное изображение с большим увеличением и высоким разрешением. Микроскоп снабжен РФА микроанализатором-спектрометром Quantax 70EDX, обеспечивающим идентификацию элементов в составе металла и определение их концентрации на основе безэталонного метода фундаментальных параметров. С помощью микроанализатора изучено 11 проб.

Четыре образца исследованы методом энергодисперсного РФА при помощи микро-РФА спектрометра M1 MISTRAL в отделе археологических памятников ГИМ6. Количественные результаты получены с помощью программного обеспечения, основанного на сравнении известных эталонов с содержанием элементов в исследуемой пробе. Полученные результаты зависят от предварительной очистки металла от загрязнений и от неравномерного распределения элементов сплава на поверхности исследуемого объекта.

Золотные нити – пряденые, состоят из очень тонкой, узкой полоски металла (фольги), навитой спирально на сердечник. Из-за деформации многие нити оказались расплющены, в связи с чем определить их толщину достаточно сложно; тем не менее по сохранившим форму участкам удалось установить, что она составляет около 0,1 мм.

Ширина полосок металла зафиксирована в диапазоне от 0,1 до 0,25 мм. Такая полоска для пряденых золотных нитей могла быть изготовлена либо путем нарезания фольги специальными инструментами, либо плющением проволоки ( Афанасьев и др. , 2017. С. 205).

Проведенные при помощи сканирующего электронного микроскопа микро-морфологические исследования золотных нитей показали, что металлические полоски имеют очень неровные, волнообразные края (рис. 3: 4 ). Это дает основание реконструировать процесс изготовления полосок следующим образом: сначала лист фольги разрезали на узкие полосочки, края которых затем были дополнительно подвергнуты проковке, из-за чего приобрели такой вид и чрезвычайно маленькую толщину в 0,003 мм (3 μm). Необходимо отметить, что практически на всех исследованных образцах края деформированы – подогнуты наружу или вовнутрь, местами имеют небольшие разрывы (рис. 3: 5 )7.

Последнее может быть следствием общей тонкости и хрупкости металлических полосок, что выразилось также в наличии крошечных сквозных отверстий в металле (рис. 3: 6 ).

Результаты исследования химического состава металла показывают, что для изготовления нитей использовался сплав золота, серебра и меди. Диапазоны процентного содержания основных компонентов сплава представлены в табл. 1. Золото варьирует в пределах от 76,49 до 91,45 %, концентрация серебра изменяется от 3,55 до 13 %. Медь присутствует не во всех пробах, ее минимальное содержание составляет 0,41 %, максимальное – 2,22 %. Зафиксированные интервалы концентрации серебра и меди, с одной стороны, указывают на использование самородного золота, которое может содержать до 50 % серебра и не более 2,5% меди ( Ogden , 1993. P. 39–40). Кроме того, в самородном аллювиальном золоте обнаруживается до 18 % ртути ( Spiridonov, Yanakieva , 2009. P. 68). Так, например, в рассыпном золоте месторождения Сакдриси в Грузии, служившего источником драгоценного металла в IV–III тыс. до н. э., содержится 14–15 % ртути ( Hauptmann, Klein , 2009. P. 78–80). В золотных нитях из погребения 15 могильника Пегушин 1 ртуть зафиксирована в концентрациях от 1,03 до 12,21 %8. Можно предположить, что тонкая золотая фольга для их производства получена путем проковки золотого самородка – природного сплава электра.

Другая версия, объясняющая высокую концентрацию ртути в наших образцах, связана с методом амальгамации – извлечения золота из руды или золотоносного песка. Золото легко образует сплав с ртутью, отделяя драгоценный металл от примесей. Затем ртуть испаряется при температуре 357 °С, но в очищенном металле может оставаться до 15 % ртути ( Craddock , 1995. P. 114–115; Hauptmann, Klein , 2009. P. 80).

Амальгамация также давала возможность извлекать золото и серебро из металла вещей, вышедших из употребления. В XXXIII книге «Естествознания» Плиния Старшего сообщается со ссылкой на Витрувия, что с помощью ртути извлекают золото из обветшалых золототканых изделий ( Плиний Старший , 1994. С. 206). Эти предметы смачивали в ртути и нагревали, в результате чего получали амальгаму, из которой удаляли ртуть путем дистилляции через влажную замшу. При этом полученное золото содержало некоторый процент ртути, которая могла не улетучиться полностью даже спустя длительное время ( Ramage, Craddock , 2000. P. 233).

Полоска золота была навита в Ζ-направлении на сердечник; последний не сохранился, однако, учитывая, что сердечником пряденых металлических нитей служила в основном нить растительного или животного происхождения, можно с большой долей уверенности предполагать, что и в рассматриваемом случае использовалась подобная нить. Навивка полоски золота плотная, без промежутков между витками, количество витков составляет 3–4 на 1 мм. Можно предположить, что накручивание полоски фольги на сердечник могло производиться как вручную, так и при помощи специального механизма (Афанасьев и др., 2017. С. 206); в пользу последнего способа может говорить тот факт, что угол крутки (34–36°) полоски равномерен по длине нитей.

Вряд ли представляется возможным определить с точностью, где именно было изготовлено данное текстильное изделие. То обстоятельство, что сохранились только золотные нити, а волокна ткани истлели, лишь усложняет задачу. Основываясь на письменных и археологических данных, есть возможность обозначить вероятные центры изготовления металлических нитей из погребения 1 кургана 15 могильника Пегушин 1.

Золотные нити и текстильные изделия с их включением производили в Римской империи, в частности в Риме, Тире, Александрии, Антиохии. Традиция украшения одежды золотными нитями в античном мире к тому времени насчитывала не одно столетие: самые древние сохранившиеся образцы металлических нитей, найденные в Греции, датируются V в. до н. э., а наиболее ранние римские золотные нити – IV в. до н. э. ( Gleba , 2005. P. 63–66. Тab. 1; 2013. P. 198–200). Их остатки обнаруживали при раскопках погребальных памятников IV–V вв. н. э. в разных концах огромной империи, от Британских островов до Восточного Средиземноморья. Все золотные нити – пряденые, причем некоторые из этих находок демонстрируют морфологическое сходство с нашими находками.

Так, фрагменты золотных нитей из мужского погребения в Риме (IV в. н. э.) имели толщину 0,13 мм и были сработаны из полоски золота шириной 0,27 мм и толщиной 0,002 мм, накрученной на несохранившийся сердечник в Ζ-направ-лении. В погребении женщины из Альбенге (конец IV – V в. н. э.) на территории Апеннинского полуострова сохранились золотные нити, из которых предположительно была сплетена в технике «спрэнг» сетка для волос ( лат . reticulum). Золотные нити имели толщину 0,1 мм и были сработаны из полоски металла шириной 0,2 мм, скрученной в Ζ-направлении. В двух случаях остатки золототканого текстиля происходят из погребений в саркофагах IV в. н. э. в провинции Паннония, открытых на территории современной Венгрии. В первом случае для остатков золототканого текстиля, изготовленного в гобеленовой технике, было зафиксировано строение золотных нитей: полоска металла шириной 0,3 мм и толщиной 0,01–0,02 мм была навита в Ζ-направлении на шелковую нить. Вторая находка золотных нитей происходит из захоронения, датированного 305–312 гг. н. э. Здесь на пурпурную нить в Ζ-направлении была накручена полоска металла шириной 0,2–0,3 мм и толщиной 0,01 мм ( Bedini et al. , 2004. P. 79. Тab. 1; Gleba , 2005. P. 73. Тab. 1).

В саркофаге V в. н. э. из Массалии (современный Марсель) были зафиксированы остатки туники, декорированной вышивкой и лентой; золотные нити толщиной 0,15–0,2 мм были изготовлены из полоски металла шириной 0,1 мм, навитой на шелковый сердечник ( Desrosiers, Lorquin , 1998. P. 67; Gleba , 2005. P. 71. Тab. 1).

Помимо этого, известны находки пряденых металлических нитей IV–V вв. н. э. с территории Римской империи, сведения о которых менее подробны. Остатки таких изготовленных из высокопробного золота нитей толщиной 0,1 мм были обнаружены в римском саркофаге в Спиталфилдсе (Лондон). Ряд погребальных памятников из диоцеза Галлия (территории современных Франции и Германии) также содержали фрагменты пряденых нитей из золота и серебра ( Desrosiers, Lorquin , 1998. P. 66; Gleba , 2005. P. 70–71. Тab. 1).

На основании вышесказанного можно заключить, что золотные нити были достаточно распространенным элементом украшения одежды жителей Римской империи, причем не только в крупных городах. Определенная часть таких нитей и текстильных изделий с ними изготавливалась непосредственно на территории империи. Вместе с тем IV–V вв. н. э. были отмечены активными попытками государства монополизировать производство и приобретение шелковых тканей, в том числе с металлическими нитями, ограничить их ношение узким кругом знати, в первую очередь придворной, с императорской семьей во главе. С этой целью в восточных провинциях Римской империи (Византии) была издана серия соответствующих законов. Так, в 369 г. был введен запрет на изготовление шелковых вещей частными мастерами, другие указы закрепляли право закупок шелка за государством, а по законам от 369 и 382 гг. всем мужчинам и женщинам, не имеющим отношения к императорскому двору, запрещалось носить шелковые одежды, декорированные золотными нитями, в частности золотной вышивкой ( Gleba , 2013. P. 200; Galliker , 2014. P. 36–37).

В то же время одежда с металлическими нитями была чрезвычайно популярна среди представителей варварской знати Европы ( Gleba , 2013. P. 200), что наглядно демонстрируют находки текстиля с такими нитями за пределами Римской империи. Один из таких примеров – камерное погребение в Попрад-Матеёвце (Словакия), датируемое концом IV – началом V в. н. э. Среди разнообразного инвентаря, включающего несколько римских вещей, остатки тканей и кожи, были зафиксированы обрывки золотных нитей (как полагают исследователи, от вышивки) ( Štolcová et al. , 2014. P. 50, 57. Fig. 7a, 7b).

Вместе с тем аланы Центрального Предкавказья могли получать текстиль с металлическими нитями не только из провинций Римской империи. Не следует исключать, что он мог быть привезен с Востока – из Китая, исторического центра шелкоткачества, с давними традициями изготовления золотных нитей.

Другим возможным местом производства золотных нитей из кургана 15 могильника Пегушин 1 может считаться Иран. К сожалению, пока не удалось обнаружить каких-либо подробных археологических свидетельств для IV–V вв. н. э., но известно, что в сасанидскую эпоху в Иране изготавливали текстиль с металлическими нитями ( Porada , 1965. P. 197, 201). Кроме того, китайские ткани вполне могли попасть к аланам через провинции Сасанидской империи в ходе бурных политических событий этой эпохи.

Продукция китайских мастерских широко распространялась по Великому шелковому пути, возникшему еще во II в. до н. э. ( Лубо-Лесниченко , 1994. С. 232–245. Рис. 123). Его маршруты и их ответвления отмечены находками золот-ных нитей в сочетании с разнообразными импортами. Так, в двух «княжеских»

погребениях саргатской культуры в Исаковском и Сидоровском могильниках близ Омска (относятся ко времени не позднее рубежа II–I вв. до н. э.) захоронения были покрыты сверху золототкаными тканями ( Погодин, 1989. С. 21–23. Рис. 53; 1996. С. 125, 127; Матющенко, Татаурова , 1997. С. 8–13. Рис. 9). Ткани были выполнены на шелковой основе, окрашенной красителями из грецкого ореха. Характеристики нитей данных изделий близки к золотным нитям I в. н. э. из царского некрополя Тилля-тепе в Северном Афганистане и погребения знатной сарматки в Соколовой Могиле на Южном Буге ( Погодин , 1996. С. 128–133; Елкина , 1986. С. 133; Голиков , 1986; Маслов , 2015. С. 289, 290). Следует отметить, что в составе разнообразного импорта в исаковском погребении присутствовал северокавказский сосуд ( Погодин , 1989. Рис. 64).

Золотными нитями было расшито и покрывало над погребением сарматского вождя в Косике на Нижней Волге ( Дворниченко, Федоров-Давыдов , 1993. С. 143–145).

В Центральном Предкавказье наиболее ранним погребением с золотными нитями является богатое женское погребение 24 в кургане 1 1983 г. у с. Комаро-во, где погребенная также была накрыта золототканым покрывалом ( Гиджрати, Наглер , 1985. С. 131–132). Первоначальная датировка золотных нитей покрывала послужила основанием для неверной датировки всего комплекса, который по набору золотых украшений относится ко времени не позднее I в. до н. э. ( Морд-винцева, Трейстер , 2007. С. 189).

Среди раннеаланских погребений нам известен только один комплекс, где были найдены остатки золотного шитья, – это парное катакомбное погребение второй половины II – первой половины III в. н. э. в кургане 7 некрополя городища Алхан-кала на окраине Грозного ( Малашев, Мамаев , 2011. С. 244, 251).

Однако для IV–V вв. н. э. в аланских древностях Северного Кавказа пока достоверно не зафиксирован китайский импорт, в то время как римские и, вероятно, иранские предметы хорошо известны ( Габуев , 2014. С. 44, 45, 90). Следует учитывать, что в III–VI вв. н. э. на фоне политического хаоса и экономического кризиса в Северном Китае меняются маршруты Великого шелкового пути, а через оазисы Восточного Туркестана начинается распространение шелководства далеко на запад ( Лубо-Лесниченко , 1994. С. 168–175; 252–256). Одновременно Закавказье является ареной постоянного политического и военного соперничества двух великих держав древности – Сасанидского Ирана и Римской империи, а затем Византии, в которое были вовлечены и аланские племена.

В 375 г. н. э. происходит вторжение гуннов в Северное Причерноморье, послужившее прологом их похода в Западную Европу. Пока неясно, какое влияние это вторжение оказало на аланскую культуру Центрального Предкавказья, но само присутствие части гуннской орды на рубеже IV–V в. н. э. на территории Северного Кавказа вполне достоверно: в 395 г. н. э. гунны совершили поход «в Мидию», через перевалы Большого Кавказа ( Артамонов , 1962. С. 40–55; Габуев , 2014. С. 82–85).

В итоге достоверно определить происхождение золотных нитей из могильника Пегушин 1 пока не удалось. Но весь контекст данного комплекса указывает на вероятный западный вектор связей. Едва ли золототканые изделия в погребении аланского вождя являлись результатом неких торговых операций. Это либо военный трофей, либо дипломатический дар, либо вознаграждение, полученное за проход/охрану дальних торговых караванов (последнее наименее вероятно с учетом событий этой эпохи). Западную версию как будто подтверждает и находка вместе с золотными нитями фрагмента краснолаковой чаши.

Золототканые ткани могли попасть в Пегушинский могильник как в результате военных походов в Закавказье, так и из сохранившихся городских центров Северного Причерноморья. Предметы римского импорта, несомненно, поступали и через перевалы Большого Кавказа, что зафиксировано для более раннего времени на материалах погребения из кургана 13 Кишпекского могильника, где были найдены римский офицерский шлем и бронзовый ключ, краснолаковая чаша и сосуд цебельдинской культуры, изготовленный в Абхазии ( Бетрозов , 1987. С. 21. Рис. III: 1 ; IV: 11, 16 ; VI: 25 ). Однако характер этого необычного комплекса до сих пор остается неясным ( Малашев , 2000. С. 202).

Итак, наличие золотных нитей в погребении 1 кургана 15 могильника Пегу-шин 1 подтверждает неординарность данного захоронения. Тщательно проработанная конструкция катакомбы позволяет рассматривать ее как архитектурное сооружение, соответствующее определенным стандартам, связанным с социальным статусом погребенных. Возможно, ее созданием занимались представители клана профессиональных строителей гробниц ( Малашев , 2008. С. 274). Катакомба из Пегушинского могильника глубже любой из катакомб элитного могильника у с. Брут V в. н. э., в составе которого Т. А. Габуев выделяет даже «королевское» захоронение ( Габуев , 2014. С. 8–37, 79). Значительными были и размеры погребальной камеры – площадь около 6 кв. м по дну при высоте стрельчатого свода до 2,2 м. Судя по размерам гробницы и уцелевшим остаткам погребального инвентаря, погребенные в кургане 15 могильника Пегушин 1 были аристократами княжеского ранга.

Не исключено, что конструктивное сходство пегушинской катакомбы с катакомбами из памятников Среднего Терека отражает перемещение в гуннское время больших групп населения, возглавляемых военными вождями, в бассейн реки Кумы – на северную периферию аланского мира, граничившую со степью.

Наличие в гробнице племенного вождя (очевидно, контролировавшего определенную территорию) дорогих и редких предметов импорта, входящих в число атрибутов аристократической моды эпохи начального этапа Великого переселения народов, демонстрирует вовлеченность аланских племенных объединений в основные исторические события этой эпохи.

Список литературы Золотные нити из элитного аланского погребения у хут. Пегушин на Ставрополье

- Абрамова М. П., 1975. Катакомбные погребения IV-V вв. н. э. из Северной Осетии//СА. № 1. С. 213-233.

- Артамонов М. И., 1962. История хазар. Л.: ГЭ. 523 с.

- Афанасьев И. Б., Кадикова И. Ф., Шемаханская М. С., Юрьева Т. В., 2017. Золотые нити Херсонеса//Золото Херсонеса Таврического (Ювелирные изделия из собрания Государственного исторического музея). М.: Внешторгиздат. С. 204-209.

- Безуглов С. И., 2008. Курганные катакомбные погребения позднеримской эпохи в Нижнедонских степях//Проблемы современной археологии: сб. памяти В. А. Башилова/Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: Таус. С. 284-301. (Материалы и исследования по археологии России; № 10.)

- Бетрозов Р. Ж., 1987. Курганы гуннского времени у селения Кишпек//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Т. 3/Отв. ред. В. А. Кузнецов. Нальчик: Эльбрус. С. 11-39.

- Воронин К. В., Малашев В. Ю., 2006. Погребальные памятники эпохи бронзы и раннего железного века равнинной зоны Республики Ингушетия. М.: ИА РАН. 152 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 6.)

- Габуев Т. А., 1985. Аланские погребения IV в. н. э. в Северной Осетии//СА. № 2. С. 197-204.

- Габуев Т. А., 2014. Аланские княжеские курганы V в. н. э. у села Брут в Северной Осетии. Владикавказ: Издательско-полиграфическое предприятие им. В. А. Гассиева. 184 с.

- Габуев Т. А., Малашев В. Ю., 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: Таус. 468 с. (Материалы и исследования по археологии России; № 11.)

- Гей О. А., Бажан И. А., 1997. Хронология эпохи «готских походов» (на территории Восточной Европы и Кавказа). М.: Отдел научной и технической информации Пущинского научного центра РАН. 144 с.

- Гиджрати Н. И., Наглер А. О., 1985. Сарматское погребение у села Комарово Моздокского района СО АССР (предварительное сообщение)//Античность и варварский мир/Отв. ред. А. В. Исаенко. Орджоникидзе: Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова. С. 131-137.

- Голиков В. П., 1986. Исследование золотных нитей шитья//Ковпаненко Г. Т. Сарматское погребение I в. н. э. на Южном Буге. Киев: Наукова думка. С. 136-139.

- Дворниченко В. В., Федоров-Давыдов Г. А., 1993. Сарматское погребение скептуха I в. н. э. у с. Косика Астраханской области//ВДИ. № 3. С. 141-179.

- Деопик Д. В., 1988. Керамика Центрального Предкавказья в I-IV вв. н. э. по материалам городища Зилги//Материальная культура Востока. Ч. II/Отв. ред.: С. В. Волков, А. А. Наймарк, П. Д. Сахаров. М.: Наука. С. 171-220.

- Елкина А. К., 1986. О тканях и золотном шитье из Соколовой Могилы//Ковпаненко Г. Т. Сарматское погребение I в. н. э. на Южном Буге. Киев: Наукова думка. С. 132-136.

- Канторович А. Р., Маслов В. Е., Петренко В. Г., 2011. Аланское княжеское погребение у хут. Пегушин (Ставропольский край)//Проблемы археологии Кавказа: сб. мат-лов Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию Ю. Н. Воронова (10-11 мая 2011 г., г. Сухум). Сухум: АбИГИ. С. 158-162.

- Лубо-Лесниченко Е. И., 1994. Китай на шелковом пути (Шелк и внешние связи древнего и раннесредневекового Китая). СПб.: Восточная литература. 326 с.

- Малашев В. Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур сарматского времени//Сарматы и их соседи на Дону/Отв. ред. В. К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194-232. (Материалы и исследования по археологии Дона; вып. I.)

- Малашев В. Ю., 2008. Хронология погребальных комплексов могильника Клин-Яр III сарматского времени//Проблемы современной археологии: сб. памяти В. А. Башилова/Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: Таус. С. 265-283. (Материалы и исследования по археологии России; № 10.)

- Малашев В. Ю., Мамаев Х. М., 2011. Алхан-Калинский могильник//Вопросы древней и средневековой археологии Кавказа/Отв. ред. Х. М. Мамаев. М.; Грозный: ИА РАН: Институт гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики. С. 237-279.

- Маслов В. Е., 2015. Композиция с номадами из Калалы-гыр 2 и её культурно-исторический фон//Археология без границ: коллекции, проблемы, исследования, гипотезы/Отв. ред. Е. Ф. Королькова. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 269-295. (ТГЭ; LXXVII.)

- Матющенко В. И., Татаурова Л. В., 1997. Могильник Сидоровка в Омском Прииртышье. Новосибирск: Наука. 197 с.

- Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю., 2007. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье II в. до н. э. -II в. н. э. Т. I. Симферополь; Бонн: Тарпан. 308 с.

- Плиний Старший, 1994. Естествознание. Об искусстве/Пер. с лат. Г. А. Тарояна. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир». 908 с.

- Погодин Л. И., 1989. Отчет об археологических исследованиях в Нижнеомском и Горьковском районах Омской области в 1989 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 13932-13935.

- Погодин Л. И., 1996. Золотое шитье Западной Сибири (первая половина I тыс. н. э.)//Исторический ежегодник/Отв. ред. А. В. Якуб. Омск: Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского. С. 123-134.

- Чеченов И. М., 1987. Новые материалы и исследования по средневековой археологии Центрального Кавказа//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Т. 3/Отв. ред. В. А. Кузнецов. Нальчик: Эльбрус. С. 40-169.

- Юрочкин В. Ю., Труфанов А. А., 2007. Хронология могильников Центрального и Юго-Западного Крыма III-IV вв. н. э.//Древняя Таврика/Отв. ред.: Ю. П. Зайцев, В. И. Мордвинцева. Симферополь: Универсум. С. 359-382.

- Bedini A., Rapinesi I. A., Ferro D., 2004. Testimonianze di filati e ornamenti in oro nell'abbigliamento di etá romana»//Purpurae vestes: Actas del I Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en época romana (Ibiza, 8 al 10 de noviembre, 2002)/Eds: C. Alfaro, J. P. Wild, B. Costa. València: Consell Insular d'Eivissa i Formentera i Universitat de València. P. 77-88.

- Craddock P., 1995. Early Metal Mining and Production. Ediburgh: Ediburgh University Press. 357 p.

- Desrosiers S., Lorquin A., 1998. Gallo-Roman Period Archaeological Textiles found in France//Textiles in European Archaeology: Report from the 6th North European Symposium for Archaeological Textiles (7-11 May 1996 in Borås). Göteborg: Göteborg University. P. 53-72. (Gotarc Series A; vol. 1.)

- Galliker J. L., 2014. Middle Byzantine Silk in Context: Integrating the Textual and Material Evidence: A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of Doctor of Philosophy . Access mode: http://etheses.bham.ac.uk/5560/5/Galliker15PhD.pdf. Date of access: 01.05.2018.

- Gleba M., 2005. Auratae vestes: gold textiles in the ancient Mediterranean//Purpureae vestes II: Vestidos, textiles y tintes. Estudios sobre la producción de bienes de consumo en la Antigüedad: Actas del II Symposium Internacional sobre Textiles y tintes del Mediterráneo en el mundo antiguo (Atenas, 24 al 26 de noviembre, 2005). Valencia: Universidad de Valencia. P. 61-77.

- Gleba M., 2013. Chasing gold threads: auratae vestes from Hellenistic rulers to Varangian guards//From Goths to Varangians. Communication and Cultural Exchange between the Baltic and the Black Sea. Aarchus: Aarchus University Press. P. 193-212.

- Hauptmann A., Klein S., 2009. Bronze Age gold in Southern Georgia//ArchaeoSciences, revue d'archéométrie. Vol. 33. P. 75-82.

- Ogden J., 1993. Aesthetic and technical considerations regarding the colour and texture of ancient goldwork//Metal Plating and Patination. Cultural, Technical and Historical Developments. Oxford: Butterworth-Hejnemann Ltd. P. 39-49.

- Porada E., 1965. The Art of Ancient Iran: Pre-Islamic Cultures. London: Crown. 279 p.

- Ramage A., Craddock P., 2000. King Croesus' Gold. Excavations at Sardis and the History of Gold Refining. London: British Museum Press. 272 p.

- Spiridonov E., Yanakieva D., 2009. Modern mineralogy of gold: overview and new data//ArchaeoSciences, revue d'archéométrie. Vol. 33. P. 67-73.

- Štolcová T., Schaarschmidt D., Mitschke S., 2014. Textile Finds from a Chieftain's Grave: Preliminary Report from Poprad-Matejovce, Slovakia//Archaeological Textiles Review. Copenhagen. № 56. P. 50-59.