Золото и минералы тяжелой фракции аллювиальных отложений р. Покью (западный склон Вольско-Вымской гряды, Средний Тиман)

Автор: Пархачева Ксения Геннадьевна

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (325), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые приводятся результаты исследований минерального состава шлиховых проб, морфологического и химического изучения самородного золота из аллювиальных отложений р. Покью (Средний Тиман). Основными минералами тяжелой фракции шлихов являются гранат и ильменит. В большинстве проб установлено золото от единичных знаков до весовых содержаний. Преобладает мелкое (0.25-1.0 мм) среднеокатанное золото пластинчатой и таблитчатой форм. Единственной примесью является серебро, содержание которого составляет 0.5-27 мас. %. Практически все частицы золота имеют высокопробную кайму. В золоте установлены микровключения галенита и герсдорфита.

Самородное золото, россыпь, аллювиальные отложения, вольско-вымская гряда, средний тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/149139308

IDR: 149139308 | УДК: 549.2 | DOI: 10.19110/geov.2022.1.2

Текст научной статьи Золото и минералы тяжелой фракции аллювиальных отложений р. Покью (западный склон Вольско-Вымской гряды, Средний Тиман)

Средний Тиман известен россыпной золотоносностью. В его пределах выделено Кыввожское золотороссыпное поле, включающее три малых россыпных месторождения, одно россыпепроявление и ряд шлиховых потоков золота [10]. На протяжении последних трех десятилетий большое внимание поиску коренных источников золота уделяется геологами Ухтинской ГРЭ, сотрудниками Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, ФГБУ «ВСЕГЕИ» и др. Результаты отражены в геологических отчетах и научных публикациях В. А. Дудара, О. С. Кочеткова, А. А. Котова, М. М. Дуня-шева, А. М. Плякина, В. П. Савельева, Т. П. Майоровой, С. К. Кузнецова, Ю. В. Глухова и многих других [1, 2, 4–7, 11, 12].

Несмотря на довольно высокую степень изученности района в отношении золотоносности, вопрос о коренных источниках золота до сих пор остается нерешенным. Все известные Кыввожские золотоносные россыпи и россыпепроявления расположены на восточном склоне Вольско-Вымской гряды. Золотоносность западного склона до недавнего времени оставалась малоизученной. В 2018–2020 гг. при проведении геолого-съемочных работ ФГБУ «ВСЕГЕИ» с участием Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в преде- лах Кыввожской площади в ходе шлихового опробования водотоков западного склона был выявлен шлиховой поток самородного золота на р. Покью. Целью данной работы является изучение особенностей минерального состава шлиховых проб аллювиальных отложений р. Покью и ее притока, изучение морфологии, особенностей строения и химического состава самородного золота, установление его связи с золотом восточного склона Вольско-Вымской гряды и определение возможных коренных источников.

Геологический очерк

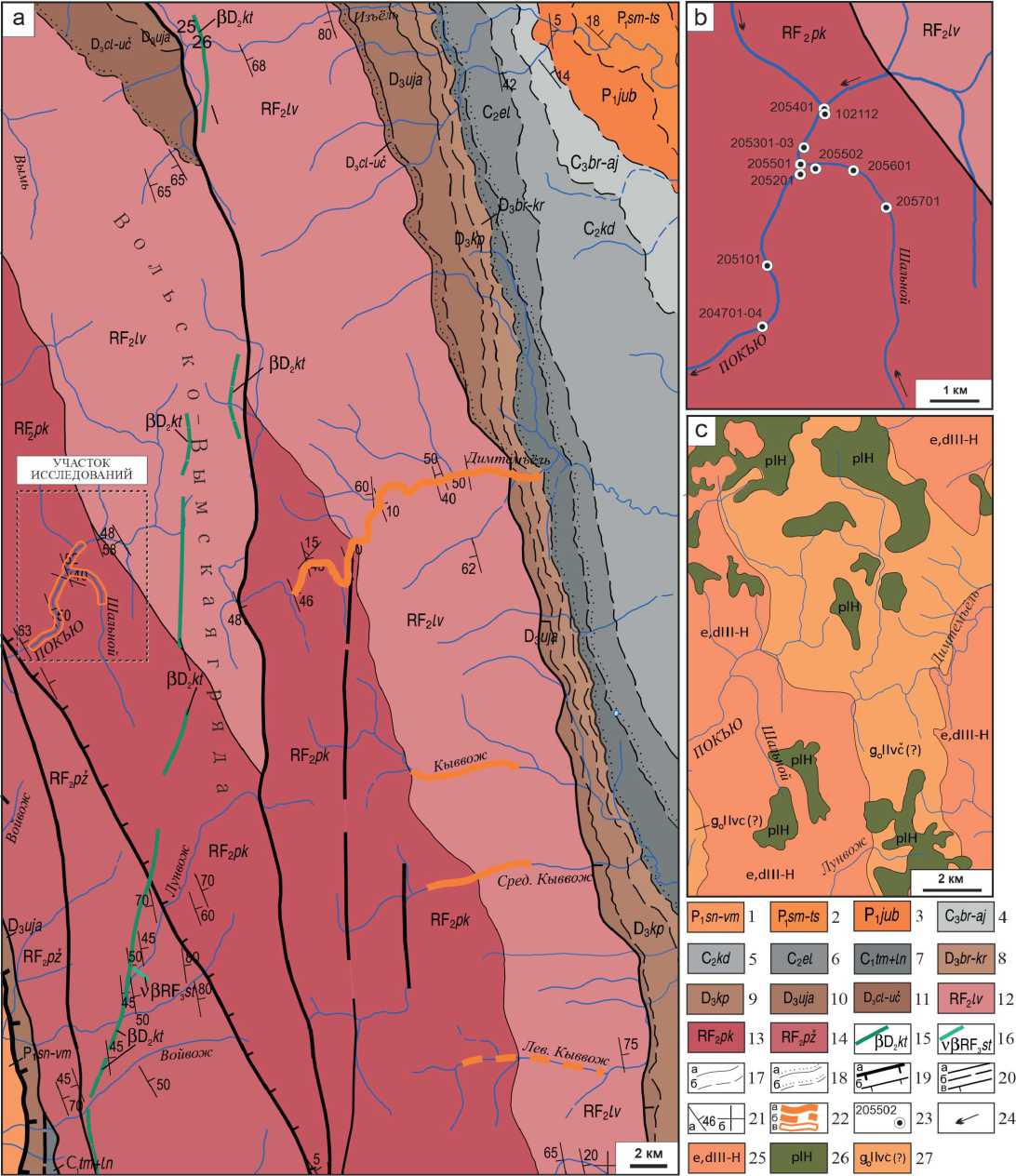

Изученный участок верховьев долины р. Покью расположен на западном склоне Вольско-Вымской гряды. В геологическом строении территории участвуют верхнепротерозойские отложения, слагающие фундамент и палеозойские образования платформенного чехла (рис. 1, а). Фундамент выходит в пределах Вымского блока, представляющего собой аллохтон, который по Западно-Тиманскому разлому надвинут на Восточно-Европейскую платформу. В пределах Вымского блока на поверхность выходят формации восточного района Кислоручейско-Вольской подзоны, слагающие Восточно-Вымскую моноклиналь. Одним из наиболее крупных дизъюнктивов, нарушающим монолитность

Рис. 1. Схемы геологического строения района исследований (а), шлихового опробования (b) и четвертичных образований (с) (по материалам ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2020 г.):

1 — синдорская, вычегодская и вымская свиты нерасчлененные: глины и алевролиты, мергели, прослои песчаников, известняков; 2 — северомылвинская и тыбьюская свиты нерасчлененные: известняки, доломиты, прослои и линзы гипса, ангидрита, глин; 3 — южнобуркемская свита: нижняя часть — доломиты с прослоями известняков, верхняя — известняки с прослоями слабо-литифицированных доломитов; 4 — буркемская, одесская, айювинская свиты нерасчлененные: известняки, доломиты, глины; 5 — кодачская свита: глины, аргиллиты, мергели, известняки, доломиты, доломитизированные известняки с прослоями мергелей и глин; 6 — елмачская свита: брекчиевидные известняки, известняки, доломиты, прослои глин; 7 — тимшерская и лунвиль-ская свиты объединенные: глины с прослоями алевролитов и доломитов или доломитизированных известняков; 8 — берёзовская и каменноручейская свиты нерасчлененные: глины с прослоями глинистых алевролитов, песчаников, известняков; 9 — край-польская свита: переслаивание известняков и глин; 10 — устьярегская свита: алевролиты и песчаники, глины, известняки; 11 — цилемская и устьчиркинская свиты нерасчлененные: аргиллиты и алевритистые песчаники; 12 — лунвожская свита: метапесчаники с линзами тёмно-серых метаалевролитов, переслаивание метапесчаников и метаалевролитов, переслаивание алевросланцев и филлитовидных сланцев; 13 –покъюская свита: кварцитопесчаники, метапесчаники, метаалевролиты, алеврос- блока, является Среднинский разлом, который представляет собой серию субпараллельных нарушений шириной до 1.5 км.

Среднинский разлом северо-западного простирания проходит по центру моноклинали и делит ее на две части: западную и восточную.

Комплекс рифейских пород Вымского блока характеризуется сложным складчато-надвиговым строением и представляет собой совокупность терригенных пород пижемской, покьюской и лунвожской свит среднего рифея, метаморфизованных в условиях зелёносланцевой фации. Палеозойские отложения относятся к девонской, каменноугольной и пермской системам. Они повсеместно залегают с резким угловым и стратиграфическим несогласием на размытой поверхности верхнепротерозойского фундамента и представлены породами терригенного, терригенно-карбо-натного и карбонатного состава.

В пределах участка работ повсеместно развиты четвертичные отложения, которые характеризуются элювиально-делювиальными образованиями, болотными отложениями и основной мореной вычегодского горизонта (рис. 1, с). Элювий и делювий представлены супесями и суглинками с обилием глыб и щебня подстилающих коренных пород. Болотные отложения — торфами, реже торфянистыми илами. Для моренных отложений вычегодского горизонта характерны валунные суглинки. Валуны и галька представлены местными породами — базальтами, кварцитами, сланцами, песчаниками, алевролитами.

Магматические образования Вымской гряды включают породы двух комплексов: среднетиманского и ка-нино-тиманского. Наиболее древними образованиями являются габброиды среднетиманского комплекса, представленные небольшой дайкой позднерифейского возраста в районе среднего течения р. Лунвож, рвущие ме-таалевропелиты пижемской свиты. К наиболее моло- дым относятся дайки среднедевонского возраста кани-но-тиманского долеритового комплекса, связанные с герцинским тектоно-магматическим циклом. Они отмечаются в западной части Вымской гряды.

Материалы и методы исследований

Изученные шлиховые пробы были отобраны из современного (голоценового) руслового аллювия р. Покью и ее притока руч. Шального (рис. 1, b). Плотик представлен породами покьюской свиты среднего ри-фея, образующими сланцевые щетки. Пробы объемом 0.02–0.03 м3, в некоторых случаях до 0.5 м3, отмывались в деревянных лотках после предварительного отмучивания. Шлихи бромоформировались с выделением тяжелой фракции. Затем проводился их минералогический анализ с выделением монофракций золота и некоторых минералов. Все аналитические исследования проводились в ЦКП «Геонаука» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Минеральный состав тяжелой фракции изучался под бинокулярным микроскопом МБС–1, более точная диагностика минералов выполнялась с помощью дифрактометра Shimadzu XRD-6000, фотометода в рентгеновской камере Дебая – Шеррера (РКД) (аналитик Б. А. Макеев) и СЭМ Tescan VEGA3 LMN (аналитик А. А. Шуйский). Морфология, особенности микрорельефа, внутреннее строение и состав частиц золота определялись с помощью СЭМ Tescan VEGA3 LMN (аналитик Е. М. Тропников).

Результаты исследований и их обсуждение

Минеральный состав аллювиальных отложений

Характерной особенностью минерального состава тяжелой фракции аллювиальных отложений исследуемого участка является постоянное присутствие и ланцы, сланцы; 14 — пижемская свита: сланцы, метапесчаники; 15 — канино-тиманский субвулканический долеритовый комплекс: силлы и дайки долеритов; 16 — среднетиманский гипабиссальный метагаббро-долеритовый комплекс: дайки долеритов и габбро; 17, 18 — геологические границы (а — достоверные, б — предполагаемые): 17 — согласного залегания и интрузивные контакты, 18 — несогласного залегания; 19, 20 — разрывные нарушения: 19 — надвиги (а — главные, б — второстепенные), 19 — а, б: разломы (а — достоверные, б — предполагаемые), в — сбросы; 21 —залегание слоистости: а — наклонное, б — горизонтальное; 22 — золотоносные россыпи (а), россыпепроявления (б), шлиховой поток золота (в); 23 — точка пробоотбора, 24 — направление движения речного потока, 25 — элювий и делювий: супеси и суглинки с обилием глыб и щебня подстилающих коренных пород;

26 — палюстрий: торф; 27 — морена основная вычегодского горизонта: валунные суглинки и супеси

Fig. 1. Schemes of the geological structure of the study area (a), concentrate sampling (b) and Quaternary formations (c) (based on the materials of the Federal State Budgetary Institution «VSEGEI», 2020):

1 — Sindorskaya, Vychegodskaya and Vymskaya suites, undivided: clays and siltstones, marls, interlayers of sandstones, limestones; (2) Severomylvinskaya and Tybyuskaya suites, undivided: limestones, dolomites, interlayers and lenses of gypsum, anhydrite, and clays; 3 — South Burkem Formation: the lower part — dolomites with limestone interbeds, the upper part — limestones with weakly lithified dolomite interlayers; 4 — Burkemskaya, Odessa, Ayuvinskaya formations, undivided: limestones, dolomites, clays; 5 — Kodach Formation: clays, mudstones, marls, limestones, dolomites, dolomitic limestones with marl and clay interbeds; 6 — Elmach Formation: brecciated limestones, limestones, dolomites, clay interbeds; (7) Timsher and Lunvil suites combined: clays with interlayers of siltstones and dolomites or dolomitic limestones; 8 — undivided Berezovskaya and Kamennorucheychka suites: clays with interlayers of clayey siltstones, sandstones, limestones; 9 — Kraipolskaya suite: interbedding of limestones and clays; 10 — Ustyaregskaya suite: siltstones and sandstones, clays, limestones; 11 — undivided Tsilemskaya and Ustchirkinskaya formations: mudstones and silty sandstones; 12 — Lunvozh Formation: metasandstones with lenses of dark gray metasiltstones, intercalation of metasandstones and metasiltstones, interbedding of siltstones and phyllite-like shales; 13 — Pokyu Formation: quartzite sandstones, metasandstones, metasiltstones, silty schists, shales; 14 — Pizhma Formation: shales, metasandstones; 15 — Kanino-Timan subvolcanic dolerite complex: dolerite sills and dikes; (16) Middle Timan hypabyssal metagabbrodolerite complex: dolerite and gabbro dikes; 17, 18 — geological boundaries (a — reliable, b — assumed): 17 — conformable occurrence and intrusive contacts, 18 — unconformable occurrence; 19, 20 — faults: 19 — thrusts (a — main, b — secondary), 19 — a, b: faults (a — reliable, b — assumed), c — normal faults; 21 — bedding elements: a — oblique, b — horizontal; 22 — gold-bearing placers (a), placer occurrences (b), gold sludge flow (c); 23 — sampling point, 24 — direction of river flow, 25 — eluvium and deluvium: sandy loam and loam with an abundance of blocks and crushed stone of underlying bedrock; 26 — palustrium: peat; 27 — main moraine of the Vychegda horizon: boulder loams and sandy loams

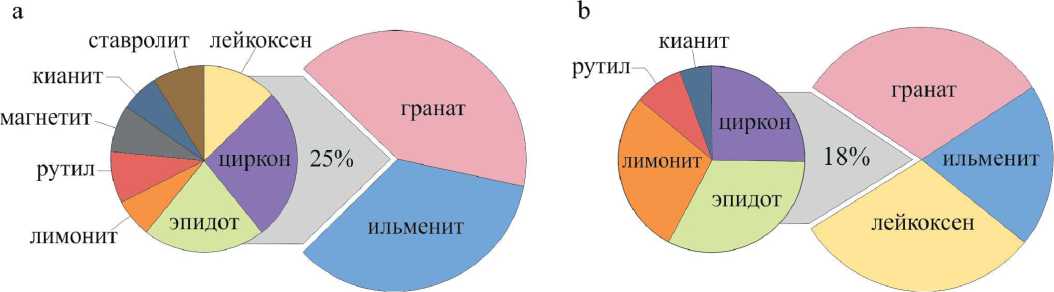

преобладание граната и ильменита. Содержание граната варьирует от 23 до 48 %, ильменита — от 14 до 43 %. Содержание лейкоксена изменчивое. В отложениях р. Покью оно не превышает 7 %, а в аллювии ее левого притока, руч. Шального, достигает 35 %. В подчиненном количестве присутствуют циркон, эпидот, лимонит, рутил, магнетит, кианит и ставролит (табл. 1, рис. 2). Реже встречается монацит (куларит), его содержания не превышают 1 %. Появление куларита отмечается в пробах с весовыми содержаниями золота. В шлихах руч. Шального наблюдается присутствие пирита от единичных знаков до 2 %. В единичных знаках встречается титанит, анатаз, апатит, шпинель, турмалин, хромшпинелид. В некоторых пробах отмечается корунд, гематит, пироксены и амфиболы. Золото обнаружено в большинстве шлиховых проб современного руслового аллювия р. Покью и руч. Шального — от единичных знаков до весовых содержаний (до 0.14 г/м3). В одной из проб выявлена одна частица самородной платины. Выход тяжелой фракции в шлихах в среднем составляет 0.2 кг/м3 по р. Покью и 0.04 кг/м3 по руч. Шальному.

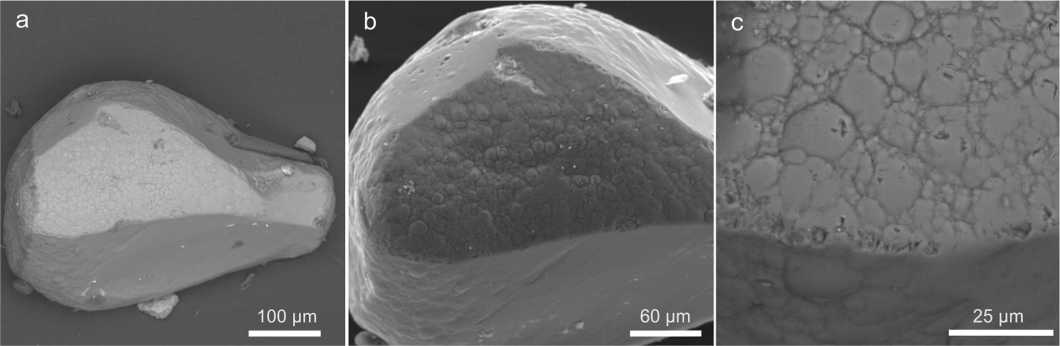

Гранаты представлены преимущественно альмандином, реже спессартином. Встречаются гранаты пи-роп-альмандиновой разновидности в количестве единичных знаков и зерна пиропа и уваровита. Среднее содержание гранатов по р. Покью составляет 41 %, по руч. Шальному — 32 %. Альмандин представлен зерна- ми изометричной и неправильной форм разной степени окатанности, бледно-розового и оранжево-красного цвета. По данным рентгеноструктурного анализа, параметры элементарной ячейки составляют a = 11.538 Å, что соответствует эталонному значению граната альмандина (табл. 2). Спессартин характеризуется теми же формами, что и альмандин, но отличается более насыщенной оранжевой и красновато-бурой окраской. Уваровит имеет обломочную форму, изумрудно-зеленый цвет и стеклянный блеск. Пироп представлен угловатым зерном розовато-лилового цвета, размером 0.2×0.4 мм. Под электронным микроскопом выявлен его бугорчатый микрорельеф и незначительные механические повреждения ребер (рис. 3). Полученные данные по химическому составу позволили провести расчет усредненной эмпирической формулы — (Мg2.05Fe0.53Ca0.39Mn0.03)3(Аl1.87Cr0.12Fe0.01)2 (SiO4)3 (табл. 3). Таким образом, по составу зерно является альмандиновым пиропом с небольшим содержанием компонентов гроссуляра, уваровита, спессартина и андрадита. Данное зерно по химическому составу и механическому износу схоже с пиропами из аллювия р. Черная Кедва, руч. Кыввож и других водотоков Кыввожской площади, изученными Ю.В. Глуховым и др [3].

Ильменит встречается неизмененный и лейко-ксенизированный. Неизмененный ильменит представлен окатанными зернами таблитчатого и псевдоокта-

Рис. 2. Усредненный минеральный состав тяжелой фракции шлиховых проб из современного аллювия р. Покью (а) и руч. Шального (b)

Fig. 2. The average mineral composition of the heavy fraction of placer samples from the modern alluvium in the Pokyu river (a)and Shalnoy brook (b)

Рис. 3. Форма (а), бугорчатый микрорельеф (b) и незначительные механические повреждения ребер пиропа (c) (Tescan Vega3 LMN, режим сканирования: а, c — BSE, b — SE)

Fig. 3. Shape (a), granulous microrelief (b) and minor mechanical damages of pyrope ribs (c) (Tescan Vega3 LMN, scanning mode: a, c — BSE, b — SE)

Таблица 1. Минеральный состав тяжелой фракции аллювиальных отложений р. Покью и руч. Шального (%)

Table 1. The mineral composition of the heavy fraction of the alluvial deposits of the Pokyu river and Shalnoy brook (%)

|

№ пробы Sample No. |

О о oq |

oq О ^ О oq |

DC О ^ О oq |

О m о oq |

О oq m О oq |

О DC LC О oq |

oq О DC LC О oq |

DC О DC LC О oq |

9 LC o oq |

oq oq О |

о LC LC о oq |

oq О LC LC О oq |

О LC о oq |

О LC О oq |

Среднее, % Average, % |

|

|

Водоток / Water stream |

р. Покью / Pokyu River |

руч. Шальной / Shalnoy brook |

о cd д > * Ш c |

>2 ^ О o Я P 45 ей >> 3 g a cc |

||||||||||||

|

Тяжелая фракция, кг/м3 Heavy fraction, kg/m3 |

0.4 |

0.2 |

0.12 |

0.32 |

0.22 |

0.11 |

0.12 |

0.3 |

0.06 |

0.4 |

0.08 |

0.06 |

0.02 |

0.02 |

||

|

Золото / Gold |

0.03* |

– |

2 зн |

1 зн |

0.08* |

– |

1 зн |

2 зн |

– |

0.14* |

– |

2 зн |

– |

1 зн |

||

|

Гранат / Garnet |

43 |

43 |

34 |

36 |

48 |

44 |

39 |

44 |

39 |

43 |

39 |

23 |

32 |

35 |

41 |

32 |

|

Ильменит / Ilmenite |

30 |

43 |

43 |

37 |

22 |

36 |

38 |

36 |

43 |

23 |

18 |

28 |

23 |

14 |

35 |

21 |

|

Лейкоксен / Leucoxene |

д.зн |

д.зн |

1 |

1 |

5 |

4 |

1 |

д.зн |

д.зн |

7 |

27 |

35 |

28 |

34 |

3 |

31 |

|

Циркон / Zircon |

8 |

1 |

9 |

9 |

7 |

7 |

7 |

6 |

8 |

5 |

6 |

4 |

4 |

4 |

7 |

5 |

|

Эпидот / Epidote |

6 |

5 |

6 |

6 |

6 |

4 |

7 |

7 |

4 |

4 |

6 |

3 |

5 |

9 |

6 |

6 |

|

Лимонит / Limonite |

3 |

3 |

д.зн |

2 |

3 |

д.зн |

д.зн |

д.зн |

– |

4 |

– |

5 |

5 |

– |

2 |

5 |

|

Рутил / Rutile |

2 |

1 |

2 |

2 |

3 |

2 |

3 |

3 |

2 |

3 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

2 |

|

Магнетит / Magnetite |

2 |

2 |

2 |

3 |

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

2 |

1 |

д.зн |

д.зн |

д.зн |

2 |

– |

|

Кианит / Kyanite |

2 |

д.зн |

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

|

Ставролит / Stavrolite |

3 |

2 |

2 |

3 |

3 |

д.зн |

д.зн |

д.зн |

д.зн |

7 |

д.зн |

д.зн |

д.зн |

д.зн |

2 |

– |

|

Куларит / Kularite |

1 |

– |

– |

– |

д.зн |

– |

– |

е.зн |

– |

д.зн |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Пирит / Pyrite |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

е.зн |

е.зн |

д.зн |

д.зн |

2 |

– |

– |

Примечание: е.зн. — единичные знаки; д.зн. — десятки знаков; * — содержание в г/м3.

Note: е.зн. — single grains; д.зн — dozens of grains; * — content in g/m3.

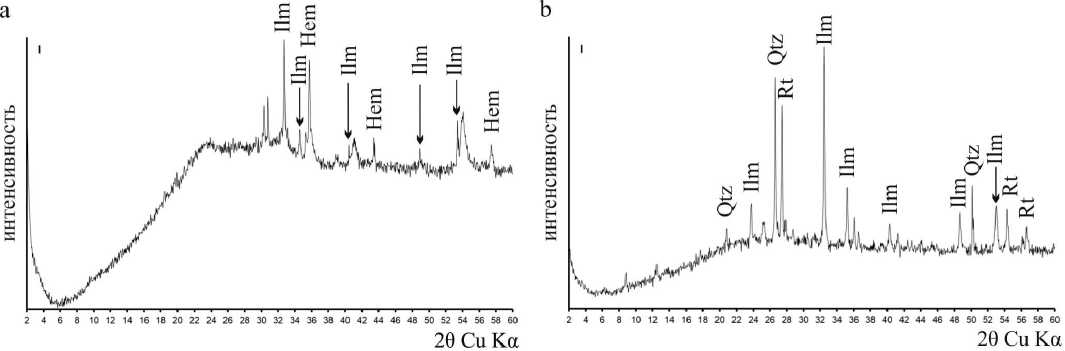

эдрического облика и обломками неправильной формы. Поверхность зерен гладкая, редко ямчатая. Лейкоксенизированный ильменит присутствует в виде зерен уплощенно-таблитчатой формы с характерными буровато-желтыми примазками лейкоксена. Поверхность зерен шероховатая. Размеры зерен не превышают 0.8 мм. Рентгенофазовые исследования показали, что дифрактограмма лейкоксенизирован-ного ильменита отличается от неизмененного слабым диффузионным фоном и наличием дополнительных интенсивных линий, отвечающих межплоскостным расстояниям рутила и кварца (рис. 4). Параметры элементарной ячейки двух типов ильменита практически идентичны (табл. 2).

Агрегаты лейкоксена присутствуют в шлихах в виде окатанных зерен лепешковидной формы и обломками белесого цвета с гладкой поверхностью. Размер зерен от 0.3 до 1.1 мм.

Циркон присутствует во всех пробах, его содержания меняются от 1 до 9 %. Зерна характеризуются столбчатой, угловатой, реже изометричной формой. Циркон встречается бесцветный и бледно-розового цвета. Размер зерен до 0.3 мм.

Эпидот содержится от 3 до 9 % тяжелой фракции. Он характеризуется удлиненной и изометричной формой, реже встречаются угловатые зерна. Цвет бледножелтый и фисташковый. Окатанные зерна имеют сглаженный рельеф, менее окатанные характеризуются ямчатой поверхностью. Размер зерен варьирует от 0.1 до 0.75 мм.

Куларит представлен зернами овальной, лепешковидной и изометричной форм, в разной степени окатанными. Цвет меняется от светло- до темно-серого. Поверхность зерен гладкая, слабошероховатая. Размеры зерен колеблются от 0.7 до 1.5 мм. По результатам рентгенофазового анализа параметры элементарной ячей-

Рис. 4. Дифрактограммы неизмененного (а) и лейкоксенизированного ильменита (b)

Fig. 4. Diffraction patterns of unaltered (a) and leucoxenized ilmenite (b)

Таблица 2. Расчетные параметры элементарной ячейки минералов тяжелой фракции

Table 2. Designed parameters of the unit cell of individual minerals of the heavy fraction

|

Минерал Mineral |

Сингония Syngony |

р. Покью Pokyu River |

россыпь Ичетью [8] Ichetyu deposit |

Эталонные (AS TМ) Reference |

|||||||||

|

a, Å |

b, Å |

c, Å |

β |

a, Å |

b, Å |

c, Å |

β |

a, Å |

b, Å |

c, Å |

β |

||

|

Альмандин Almandine |

Куб. Cub. |

11.538± 0.003 |

– |

– |

– |

11.51±0.02 |

– |

– |

– |

11.53 |

– |

– |

– |

|

Ильменит Ilmenite |

Гекс. Hex. |

5.0828± 0.0016 |

13.932± 0.007 |

– |

5.0±0.2 |

– |

14.4± 0.8 |

– |

5.523 |

– |

– |

– |

|

|

Корунд* Corundum* |

Триг. Trig. |

4.738± 0.016 |

13.06± 0.09 |

– |

– |

– |

– |

– |

4.758 |

– |

12.991 |

– |

|

|

Куларит Kularite |

Мон. Mon. |

6.805± 0.013 |

7.016±0.014 |

6.484± 0.012 |

103.71± 0.12 |

6.81±0.02 |

– |

– |

– |

6.761 |

6.966 |

6.478 |

103.58 |

|

Ганит* Gahnite* |

Куб. Cub. |

8.077± 0.013 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

8.0848 |

– |

– |

– |

Примечание: * — образец снят с помощью фотометода. Note: * — the sample was taken using a photo method.

Таблица 3. Химический состав отдельных минералов тяжелой фракции, мас.%

Table 3. The chemical composition of individual minerals in the heavy fraction, wt. %

|

№ обр. Sample no. |

Минерал Mineral |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Cr 2 O 3 |

FeO |

MnO |

MgO |

CaO |

ZnO |

Сумма Total |

Формула Formula |

|

1/1 |

Пироп Pyrope |

41.55 |

– |

22.1 |

2.42 |

10.0 |

0.48 |

18.87 |

5.5 |

– |

100.92 |

Pyr66.3Alm18.9Uv6.8Grs5.9Andr1.2Sps1.0 (Мg1.99 Fe0.57 Ca0.41Mn0.03)3(Аl1.84 Cr0.14 Fe0.02)2(SiO4)3 |

|

1/2 |

Пироп Pyrope |

41.46 |

– |

22.51 |

2.12 |

8.69 |

0.44 |

19.61 |

4.95 |

– |

99.78 |

Pyr69.3Alm17.2Uv6.0Grs6.6Sps0.9 (Мg2.08Fe0.51Ca0.38Mn0.03)3(Аl1.88Cr0.12)2(SiO4) 3 |

|

1/3 |

Пироп Pyrope |

41.65 |

– |

22.35 |

2.06 |

8.99 |

0.44 |

19.15 |

5.06 |

– |

99.70 |

Pyr68.2Alm18.0Uv5.8Grs7.1Sps0.9 ( Мg 2.04 Fe0.54 Ca0.39Mn0.03 ) 3 ( Аl1.88Cr0.12 ) 2 ( SiO4 ) 3 |

|

1/4 |

Пироп Pyrope |

42.44 |

– |

22.75 |

2.08 |

8.78 |

0.42 |

19.94 |

5.16 |

– |

101.57 |

Pyr69.4Alm16.9Uv5.8Grs6.8Sps0.8Andr0.4 ( Мg1.99Fe0.57Ca0.41Mn0.03 ) 3 ( Аl1.84Cr0.14Fe0.02 ) 2 ( SiO4 ) 3 |

|

2 |

Корунд Corundum |

– |

0.29 |

94.97 |

0.6 |

0.32 |

– |

– |

– |

– |

96.18 |

Cr0.008Fe0.005Ti0.004Al1.98O3 |

|

3 |

Шпинель Spinel |

– |

– |

69.35 |

– |

3.75 |

– |

25.73 |

– |

– |

98.82 |

(Mg0.94Fe0.08)1.02Al2O4 |

|

4 |

Шпинель Spinel |

– |

– |

69.55 |

– |

4.11 |

– |

25.62 |

– |

– |

99.28 |

( Mg0.93Fe0.08 ) 1.01 Al1.99O4 |

|

5 |

Ганит Gahnite |

– |

– |

50.09 |

– |

8.00 |

– |

2.34 |

– |

34.70 |

95.13 |

Zn0.82Fe0.22Mg0.11Al1.9O4 |

|

6 |

Ганит Gahnite |

– |

– |

57.43 |

– |

6.29 |

– |

2.13 |

– |

34.37 |

100.22 |

Zn0.75Fe0.16Mg0.09Al2.001O4 |

Примечание: Pyr — пироп, Alm — альмандин, Uv — уваровит, Grs — гроссуляр, Andr — андрадит, Sps — спессартин. Note: Pyr — pyrope, Alm — almandine, Uv — uvarovite, Grs — grossular, Andr — andradite, Sps — spessartine.

ки (a = 6.805 Å, b = 7.016 Å, c = (6.484±0.012) Å, β = 103.71) соответствуют параметрам куларита из современных речных отложений восточного склона Четласского Камня и среднедевонского палеороссыпного месторождения Ичетью (северо-западная периклиналь Вымского блока) [8].

Корунд присутствует в количестве единичных знаков в виде зерен неправильной формы розового цвета. Поверхность его неровная, мелкоямчатая. В ямках наблюдаются светло-желтые примазки лейкоксена. Отмечаются включения рутила. Размер зерна 0.35 × 0.5 мм. Присутствие минерала подтверждено данными фотометода. Полученные параметры элементарной ячейки (a = 4.738 Å, b = 13.06 Å) близки к эталонным (табл. 2). Химический состав корунда содержит незначительные (менее 1 мас.%) примеси Cr2O3, TiO2, FeO (табл. 3).

Шпинель присутствует в виде октаэдрических, овальных и изометричных зерен разной степени ока-танности. Цвет голубой, темно-зеленый и бесцветный. Размер зерен 0.3–0.6 мм. По результатам изучения химического состава шпинели установлены единичные зерна цинковой шпинели — ганита (табл. 3), что подтверждает данные фотометода (табл. 2).

Ставролит встречается в виде окатанных короткопризматических и изометричных зерен. Цвет светло-коричневый, темно-коричневый до черного и красновато-бурый. Поверхность зерен шероховатая и ям-чатая. Размер зерен варьирует в широких пределах: от 0.2 до 3.0 мм.

Хромшпинелид наблюдается в виде кристаллов октаэдрического облика и их обломков. Зерна характеризуются смоляно-черным цветом, гладкой и неровной поверхностью. Размеры изменяются от 0.2 до 0.75 мм.

Турмалин встречается в виде окатанных зерен овальной, таблитчатой и короткопризматической форм. Цвет светло-коричневый и зеленовато-коричневый. Поверхность шероховатая. Размеры зерен в пределах 0.2–0.55 мм.

Пироксены и амфиболы встречаются очень редко. Пироксены визуально определены как моноклинные, они представлены прозрачными бледно-зелеными овальными зернами с неровной шероховатой поверхностью. Амфиболы представлены роговой обманкой — окатанными зернами таблитчатой формы зеленого и темно-зеленого (почти черного) цвета. Размеры зерен не превышают 0.5 мм.

Морфология и химический состав россыпного золота

Золото характеризуется преимущественно однородным ярко-желтым цветом. Реже встречаются зерна соломенно-желтого, тусклого темно-желтого и красновато-желтого цвета. Соломенно-желтая окраска чаще отмечается у частиц рудного облика с гладкой ровной поверхностью. Красновато-желтое золото отмечается в пробе из аллювия руч. Шального.

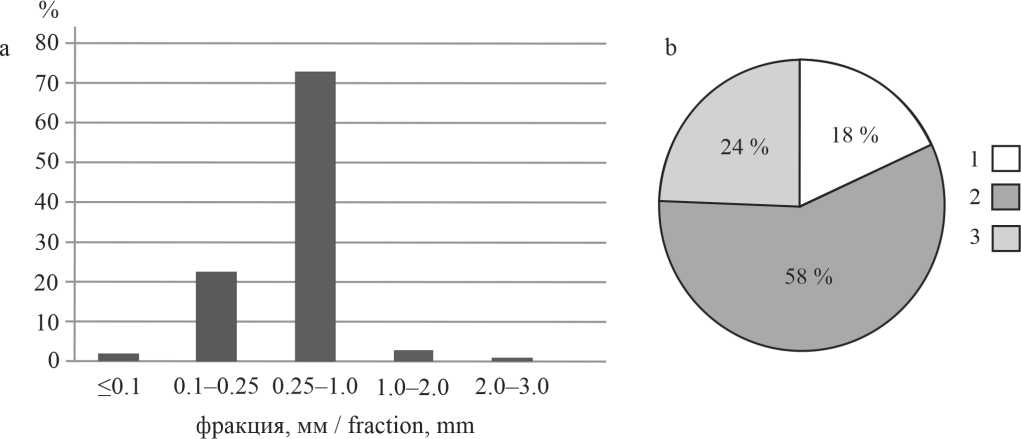

Величина золота варьирует от 0.05 до 2.3 мм. Преобладающая часть золотин (более 70 %) относится к гранулометрическому классу +0.25…1.0 мм и классифицируется как мелкое золото [9]. Содержание зерен менее 0.1 мм и крупнее 1.0 мм не превышает первых процентов (рис. 5, а).

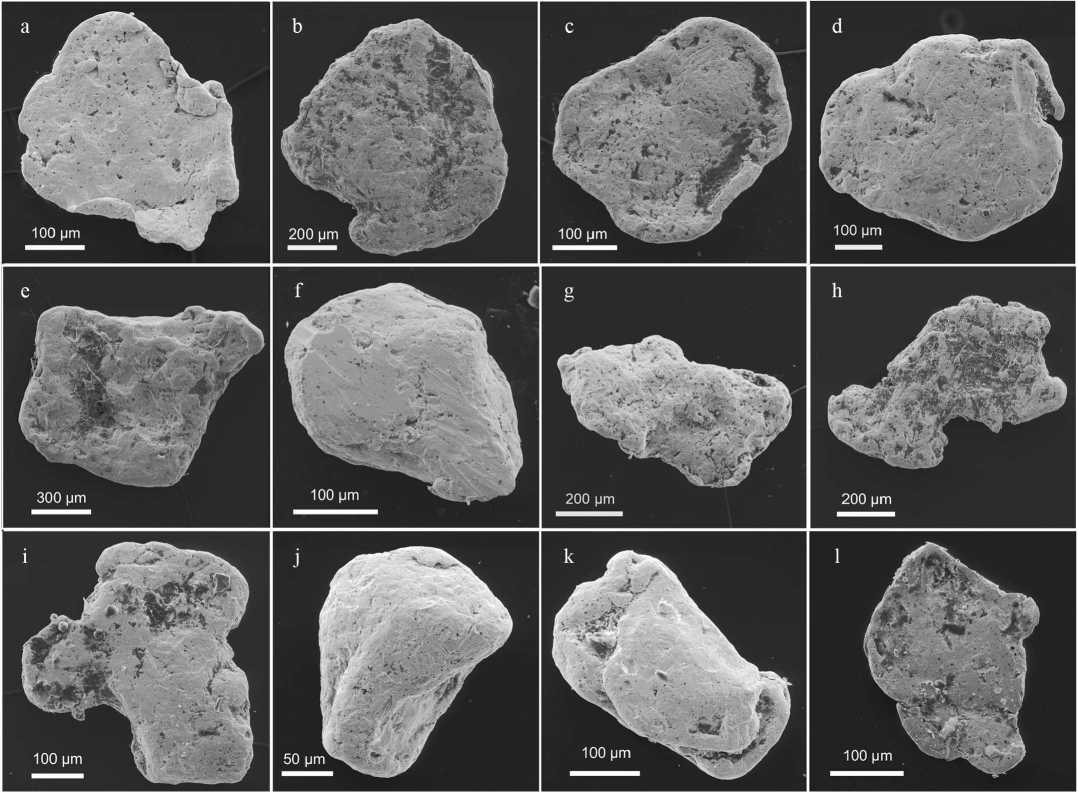

Золото характеризуется преимущественно пластинчатой и таблитчатой формами (~ 60 %) (табл. 4, рис. 6, а–f). В подчиненном количестве присутствуют частицы стержневидной, комковидной и сложной форм (рис. 6, g–k). Реже встречаются чешуйчатые (рис. 6, l) и гемидиоморфные. Золото гемидиоморфных форм имеет ксеноморфные ответвления и комковидные выделения с ограненными выступами. Сложная форма частиц определена как амебообразная.

Все просмотренные золотинки в разной степени окатаны (рис. 5, b). Преобладает золото средней ока-танности (58 %). Реже отмечаются слабоокатанные (18 %) и хорошо окатанные (24 %) частицы. Среднеока-танное золото характеризуется сглаженностью выступов, но с сохранением своих первоначальных форм. Зерна со слабой степенью окатанности представлены угловатыми, практически неизмененными формами. Хорошо окатанное золото характеризуется сглаженными выступами и неровностями, затертым рельефом поверхности.

Поверхность золотин шагреневая, мелкоямчатая, ямчато-бугорчатая. Реже отмечаются частицы с ров-

Рис. 5. Распределение золотин по гранулометрическим классам (а) и степени окатанности (b): 1 — слабоокатанное, 2 — среднеокатанное, 3 — хорошо окатанное

Fig. 5. Distribution of gold grains by granulometric classes (a) and roundness (b): 1 — weak-rounded, 2 — medium-rounded, 3 — well-rounded

Рис. 6. Формы выделения золота: а–c — пластинчатая, d–f — таблитчатая, g — комковидная, h–k — сложная, l — чешуйчатая

Fig. 6. Outward look of gold: a–c — lamellar, d–f — tabular, g — lumpy, h–k — complex, l — scaly

Таблица 4. Соотношение морфологических типов россыпного золота р. Покью

Table 4. The ratio of morphological types of placer gold in the Pokyu river

цевые валики. Края золотин в большинстве случаев ровные, сглаженные; рваные края встречаются реже. На поверхности и в боковой части зерен часто наблюдаются следы вдавливания кристаллов, иногда отмечается штриховка и признаки растворения. В ямках и бороздах часто присутствует кварц и примазки глинистых минералов.

частота встречаемости, % frequency of occurrence, %

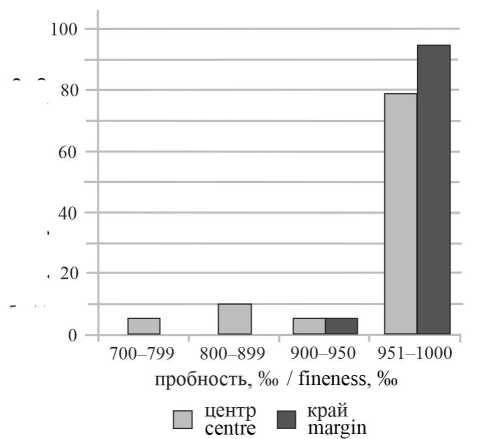

Рис. 7. Гистограмма распределения пробности россыпного золота в центральной и краевой частях

Fig. 7. Histogram of placer gold fineness distribution in the central and marginal parts

Из элементов-примесей в самородном золоте отмечается только серебро. Его содержания достигают 27 мас. %. Пробность центральной части золота изменяется от 729 до 1000 ‰ (рис. 7, табл. 5). Преобладает весьма высокопробное золото (79 %) с пробностью (1000–951 ‰). Золото средней пробности (899–800 ‰) составляет 11 %, а высокопробное (950–900 ‰) и относительно низкопробное (799–700 ‰) — 5 % всех исследуемых золотин.

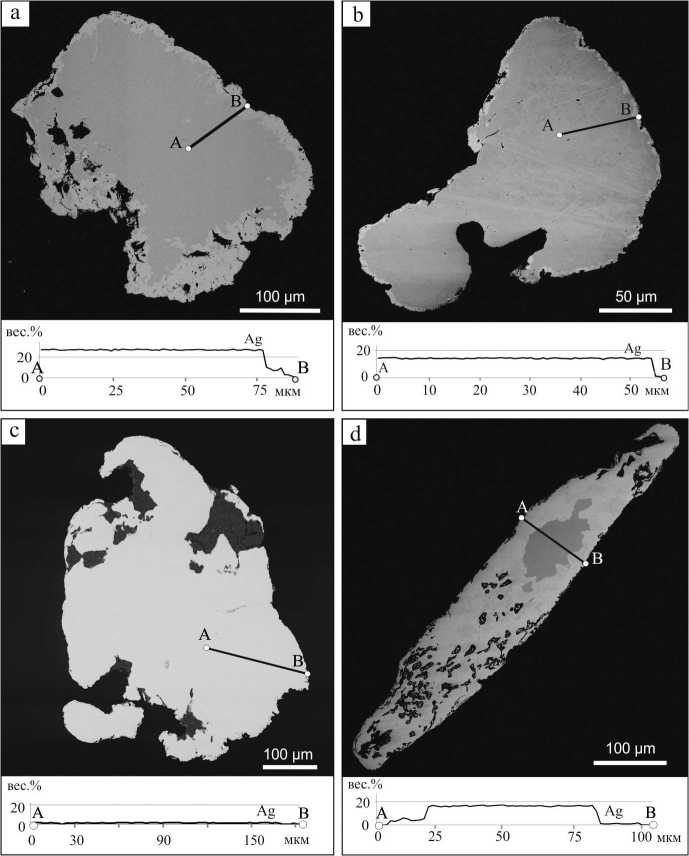

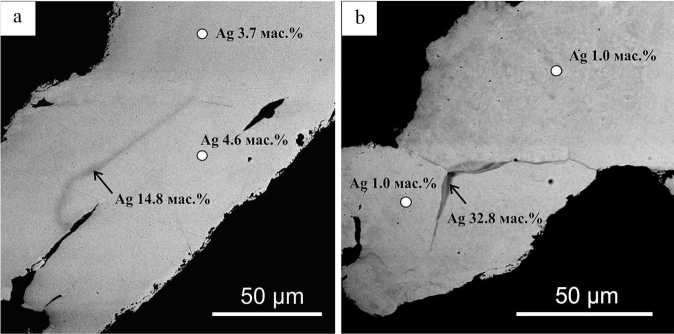

Исследуемое внутреннее строение золота характеризуется неоднородным распределением серебра, выраженным в виде каём и прожилковых выделений. Практически у всех частиц золота отмечаются высокопробные каймы, за исключением одной золотины, у которой наблюдается прямая зональность: содержание серебра в кайме выше (4.9–5.7 мас. %), чем в центральной части (2.7–3.4 мас. %) (табл. 5). Соотношение пробности краевой части (ПРк) к пробности в центре (ПРц) золотины отображает контраст между центром и краем. Каймы отмечаются четкие и слабо выраженные. Четкие каймы отмечаются у меньшей части золотин (~20 %). Они имеют прерывистый и ажурный характер (рис. 8, а, b). Толщина каём — до 54 мкм, в сред-

Рис. 8. Распределение серебра в золоте: а, b — видимая кайма; c — однородное распределение, d — реликт первичного золота (Tescan Vega3 LMN, режим BSE)

Fig. 8. Distribution of silver in gold: a, b — visible rim; c — uniform distribution, d — primary gold relic (Tescan Vega3 LMN, BSE mode)

Рис. 9. Золото неоднородного строения в высокосеребристых прожилковых выделениях: а — Ag — 15 мас.% , b — Ag — 33 мас.% (Tescan Vega3 LMN, режим BSE)

Fig. 9. Non-uniform gold in high-silvery veinlets: (а — Ag — 15 wt.% , b — Ag — 33 wt.% (Tescan Vega3 LMN, BSE mode)

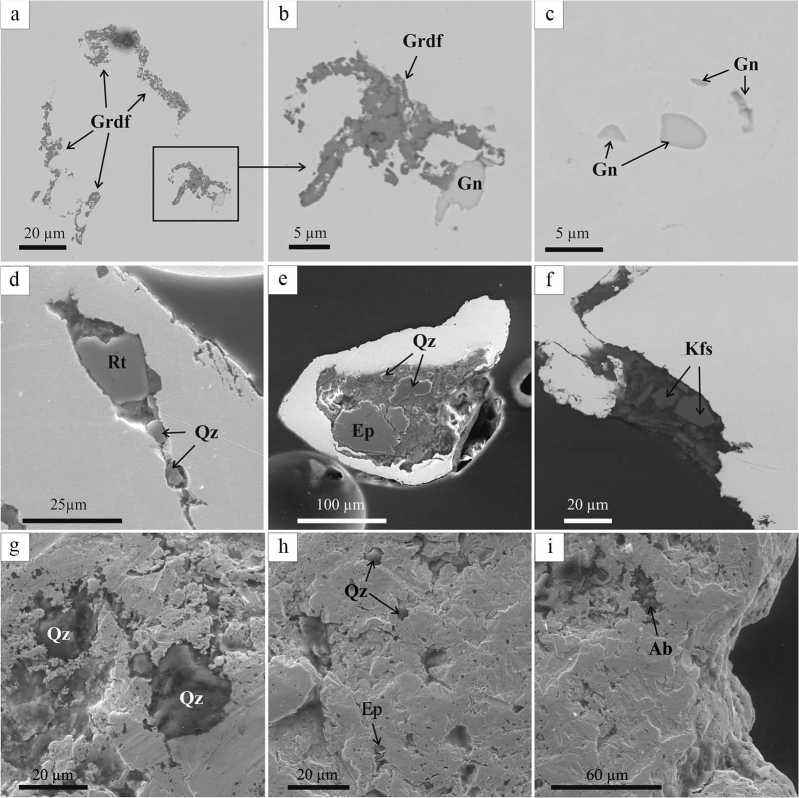

Рис. 10. Минеральные включения в золоте (a–c) и вдавленные в него минералы при механической деформации (на срезе: d–f; на поверхности: g–i): Grdf — герсдорфит, Gn — галенит, Rt — рутил, Qz — кварц, Ep — эпидот, Kfs — калиевый полевой шпат, Ab — альбит (Tescan Vega3 LMN, режим SE)

Fig. 10. Mineral inclusions in gold (a–c) and minerals pressed into it during mechanical deformation (in the context: d–f, on the surface: g–l): Grdf — gersdorfite, Gn — galena, Rt — rutile, Qz — quartz, Ep — epidote, Kfs — K-feldspar, Ab — albite. (Tescan Vega3 LMN, SE mode)

нем 5–10 мкм. У остальных золотин (более 70 %) данный контраст отсутствует (рис. 8, c). Встречена частица с реликтом первичного умеренно высокопробного золота, содержания серебра в нем — 16.5 мас. % (рис. 8, d).

Неоднородные выделения встречаются в виде темно-серых прожилков. Содержания серебра в них до- 30

статочно высокие — 15–33 мас. % относительно основной части золота (рис. 9, a, b). Подобная структура отмечается и в россыпном золоте Среднекыввожского участка Кыввожского золотороссыпного поля [1, 2].

В золоте установлены микровключения галенита и герсдорфита (рис. 10, а–с). Галенит имеет однород-

Таблица 5. Химический состав золота в центральной части и кайме

Table 5. Chemical composition of gold in the center and border

|

№ п. п. |

№ пробы Sample No. |

Компоненты, мас. % / Components, wt. % |

Пробность, ‰ Fineness, ‰ |

ПРк/ПРц |

|||||||

|

Ag |

Au |

||||||||||

|

ц |

к |

п |

ц |

к |

п |

ц |

к |

п |

|||

|

1 |

204701/1 |

1.61 |

– |

– |

98.58 |

100.23 |

– |

984 |

1000 |

– |

1.02 |

|

2 |

204701/2 |

4.25 |

– |

15.89 |

95.56 |

100.02 |

84.28 |

957 |

1000 |

841 |

1.04 |

|

3 |

204701/3 |

14.4 |

– |

– |

85.71 |

98.86 |

– |

856 |

1000 |

– |

1.17 |

|

4 |

205201/1 |

2.27 |

1.64 |

– |

97.63 |

98.32 |

99.34 |

977 |

984 |

1000 |

1.01 |

|

5 |

205201/1 |

2.47 |

– |

– |

97.43 |

99.66 |

– |

975 |

1000 |

– |

1.03 |

|

6 |

205201/2 |

– |

– |

– |

98.74 |

100.02 |

– |

1000 |

1000 |

– |

1.00 |

|

7 |

205201/3 |

0.82 |

– |

– |

98.79 |

99.02 |

– |

992 |

1000 |

– |

1.01 |

|

8 |

205502/1 |

3.29 |

– |

– |

96.19 |

99.6 |

– |

967 |

1000 |

– |

1.03 |

|

9 |

205502/2 |

– |

– |

– |

99.91 |

99.52 |

– |

1000 |

1000 |

– |

1.00 |

|

10 |

205302/1 |

– |

– |

– |

99.5 |

99.46 |

– |

1000 |

1000 |

– |

1.00 |

|

11 |

205303/1 |

27.14 |

– |

– |

72.91 |

99.67 |

– |

729 |

1000 |

– |

1.37 |

|

12 |

205303/1 |

– |

0.65 |

– |

– |

99.38 |

– |

– |

994 |

– |

– |

|

13 |

205601/1 |

6.33 |

0.8 |

– |

93.66 |

99.19 |

– |

937 |

992 |

– |

1.06 |

|

14 |

205601/1 |

– |

– |

– |

– |

99.83 |

– |

– |

1000 |

– |

– |

|

15 |

204704/3 |

3.69 |

0.54 |

14.76 |

95.4 |

99.55 |

85.07 |

963 |

995 |

852 |

1.03 |

|

16 |

204704/3 |

4.62 |

– |

– |

95.41 |

100.06 |

– |

954 |

1000 |

– |

1.05 |

|

17 |

204704/4 |

0.77 |

– |

– |

98.71 |

100.3 |

– |

992 |

1000 |

– |

1.01 |

|

18 |

204704/5 |

0.48 |

– |

– |

97.92 |

99.52 |

– |

995 |

1000 |

– |

1.00 |

|

19 |

204704/5 |

1.18 |

– |

– |

98.87 |

– |

– |

988 |

– |

– |

– |

|

20 |

204704/6 |

4.14 |

– |

– |

95.74 |

99.59 |

– |

959 |

1000 |

– |

1.04 |

|

21 |

204704/7 |

16.54 |

– |

– |

83.22 |

99.97 |

– |

834 |

1000 |

– |

1.20 |

|

22 |

204704/8 |

1.02 |

– |

– |

98.56 |

99.89 |

– |

990 |

1000 |

– |

1.01 |

|

23 |

204704/9 |

2.74 |

5.65 |

– |

97.19 |

94.57 |

– |

973 |

944 |

– |

0.97 |

|

24 |

204704/9 |

3.4 |

4.9 |

– |

96.59 |

94.93 |

– |

966 |

951 |

– |

0.98 |

|

25 |

204704/10 |

1.05 |

– |

32.81 |

98.73 |

99.93 |

66.92 |

989 |

1000 |

671 |

1.01 |

|

26 |

204704/10 |

– |

– |

21.67 |

– |

– |

78.37 |

– |

– |

783 |

– |

Примечание: ц — центр, к — кайма, п — прожилок, ПРк/ПРц — отношение пробности в кайме и центральной части.

Note: ц — сenter, к — rim, п — vein, ПРк/ПРц — the ratio of the fineness in the border to the fineness in the central part.

ное строение, химический состав пересчитывается на эмпирическую формулу Pb1.06S0.94, герсдорфит — с примесью железа (5.93 мас. %), кобальта (12.36 мас. %), сурьмы (0.32 мас. %) — (Ni0.399Co0.341Fe0.173)0.912(As1.027 Sb0.004)1.031S1.057. Данная рудная ассоциация была установлена и в золоте с неоднородным внутренним строением на Кыввожском золотороссыпном поле, на восточном склоне Вольско-Вымской гряды [2]. Вероятно, золото претерпело процесс перекристаллизации, в результате которого произошло перераспределение серебра и образование рудных микроминералов, таких как герсдорфит и галенит.

На срезах в краевых частях золотин установлены зерна кварца, рутила, эпидота, полевого шпата, очевидно вдавленные в золото в процессе механических деформаций (рис. 10, d–f). На поверхности золота отмечены кварц, альбит, кальцит, хлорит, серицит, эпидот и углеродистое вещество (рис. 10, g–l).

Выводы

Золото из аллювиальных отложений р. Покью преимущественно мелкое (0.25–1.0 мм), пластинчатой и таблитчатой форм. Все золотины в разной степени окатаны и имеют механические деформации. Серебро является единственной примесью в золоте, его содержа- ния не превышают 27 мас. %. Золото преимущественно весьма высокопробное (951–1000 ‰). Неоднородность строения золота характеризуется наличием высокопробных каём и внутренних неоднородностей.

Изученное золото имеет схожесть с россыпным золотом месторождений Кыввожского золотороссыпного поля, расположенных на восточном склоне Вольско-Вымской гряды, что свидетельствует об их генетической общности. Присутствие золота в аллювии р. Покью в весовых концентрациях указывает на перспективность поисков его россыпей и на западном склоне гряды.

Можно предположить, что наряду с зонами развития сульфидной минерализации, рассматривающимися как потенциальные коренные источники россыпного золота, важную роль играли промежуточные коллекторы. Обращает на себя внимание то, что минеральный состав тяжелой фракции аллювиальных отложений р. Покью подобен минеральному составу среднедевонских гравелитов полиминеральной алмаз-золото-редкометалльной палеороссыпи Ичетью, расположенной в северо-западной части Вольско-Вымской гряды. Кроме того, в отношении золотоносности заслуживают внимания достаточно широко распространенные ледниковые отложения, размывающиеся, в частности, р. Покью в ее верховьях.

Автор выражает благодарность С. К. Кузнецову, М. Ю. Сокерину, Ю. В. Глухову и Б. А. Макееву за консультации Н. Х. Хачатурян, А. С. Шуйскому и Е. М. Тропникову за проведение аналитических работ.

Список литературы Золото и минералы тяжелой фракции аллювиальных отложений р. Покью (западный склон Вольско-Вымской гряды, Средний Тиман)

- Глухов Ю. В., Кузнецов С. К., Савельев В. П., Котречко Е. Ю. Золото из аллювиальных отложений Среднего Кыввожа (Вольско-Вымская гряда, Тиман) // Известия Коми НЦ УрО РАН, № 1 (33). 2018. С. 49–59.

- Глухов Ю. В., Сокерин М. Ю., Шайбеков Р. И., Пархачёва К. Н. Особенности внутреннего строения золота Кыввожского района (Средний Тиман) // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения–2020): Материалы российской конференции с международным участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. С. 30–31.

- Глухов Ю. В., Б. А. Макеев, М. Ю. Сокерин. Типоморфизм глубинных акцессорных минералов Вымской горстовой структуры (Средний Тиман). Оливин, пиропы // Вестник геонаук. 2020. № 10 (310). С. 3–11.

- Дудар В.А. Россыпи Среднего Тимана // Руды и металлы. 1996. № 4. С. 80–90.

- Кочетков О. С. Золотоносность Тимана // Руды и металлы. 1996. № 4. С. 66–79.

- Кузнецов С. К., Майорова Т. П., Сокерина Н. В., Филлипов В. Н., Есев А .А. Минеральный состав зон пиритизации Кыввожского района (Средний Тиман) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. № 10. С.12–16.

- Кузнецов С. К., Сокерин М. Ю., Шуйский А. А. Минералого-геохимические особенности и рудоносность черных сланцев Среднего Тимана // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2020. № 5. С. 3–8.

- Макеев Б. А. Сравнительный минералогический анализ тяжелой фракции современных отложений Четлаского Камня и алмазоносного проявления Ичетью // Структура и разнообразие минерального мира: Материалы международного семинара Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2008. С.168–170.

- Николаева Л. А., Яблокова С. В. Типоморфные особенности самородного золота и их использование при геолого-разведочных работах // Руды и металлы. 2007. № 6. С. 41–57.

- Пармузин Н. М., Мазуркевич К. Н., Семенова Л. Р., Коссовая О. Л. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Мезенская. Лист Q-39 — Нарьян-Мар. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ. 2015. 393 с.

- Плякин А.М., Ершова О.В. Золото Тимана. История открытия и изучения // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 12. С. 20–22.

- Плякин А. М. Россыпи Тимана. История изучения, месторождения, аннотированная хронобиография. Ухта: УГТУ, 2014. 168 с.