Золото кыновской площади

Автор: Антипина Н.А., Казымов К.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 (10), 2011 года.

Бесплатный доступ

Выделено два морфологических типа золота в аллювии рек обрамления Пермяковского рудника. Первый представлен уплощёнными, таблитчатыми, неправильной, дисковидной формы и пластинчатыми знаками с многочисленными следами переноса и транспортировки. Золото химически «чистое» и является продуктом гипергенного выщелачивания золота в коре выветривания. Морфология золота второго типа в срастаниях с кварцем характеризуется «ажурными», витыми, проволоковидными, «дендритовидными» и «губчатыми» формами. Оно относится к гидротермальным средне- и малоглубинным образованиям, на что указывает присутствие серебра, меди, железа, мышьяка и сурьмы.

Золото, морфология, химический состав, микроскульптура поверхности

Короткий адрес: https://sciup.org/147200758

IDR: 147200758 | УДК: 553.411.071

Текст научной статьи Золото кыновской площади

Пермяковский бурожелезняковый рудник, называвшийся ранее Кыновская дача, разрабатывавшийся в XVII-XVIII вв., ряд учёных относит к вулканогенноэксплозивным образованиям или продуктам их гипергенного преобразования [1, 4]. Не вдаваясь в дискуссию о генетической природе данных образований, довольно многочисленных на западном склоне Урала, мы остановимся на сравнительном анализе золота рудника и золота из аллювия рек ближайшего его окружения.

Материалом для исследования послужили пять концентратов, полученных при обогащении кубометровых проб из различных зон рудника полевой экспедицией кафедры минералогии и петрографии летом 2007 г., и шлихи 20-литровых проб из современного аллювия рек Чизма, Белая, Мишариха, оконтуривающих Кыновской рудник, отмытые при шлиховом опробовании ФУГП «Геокарта» в 90-х гг. прошлого века.

Исследование морфологии, микроскульптуры поверхности и химического состава золота проводилось на кафедре минералогии и петрографии Пермского государственного университета с использованием современного оборудования – сканирующего электронного микроскопа JSM-6390 LV японской фирмы Jeol с двумя электронно-зондовыми приставками – энергодисперсионным (ЭДС) и волновым (ВДС) спектрометрами фирмы OXFORD Instruments. Цветные фотографии получены на бинокулярном стереоскопическом микроскопе высшего класса Leica MZ16 немецкой фирмы «Leica».

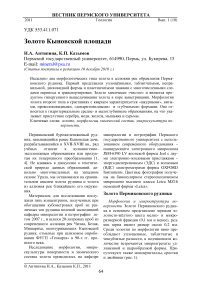

Золото Пермяковского рудника

Морфология и микроструктура поверхности. Золото Пермяковского рудника в основном представлено зернами золотисто-жёлтого цвета мелко- и микро-размерной фракции (0,1 мм и менее), редкие зерна имеют размер около 0,2 мм. Среди золотин по морфологии явно преобладают уплощенные, таблитчатые и чешуйчатые разности, в подчиненном количестве встречаются микроагрегаты удлиненной и шарообразной формы. Присутствуют также монокристаллы, сростки и двойники (рис. 1).

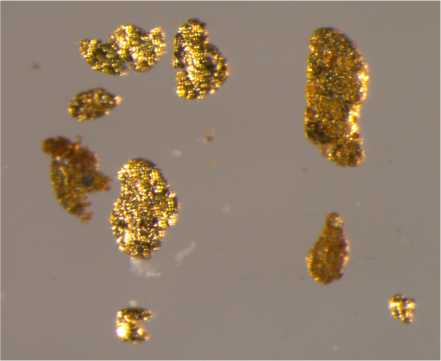

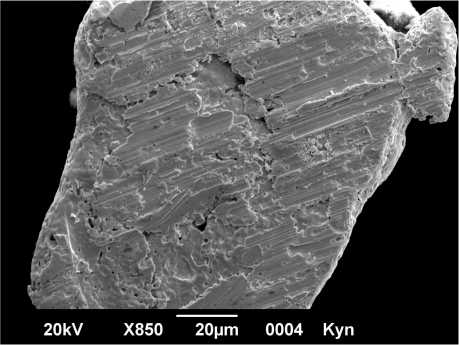

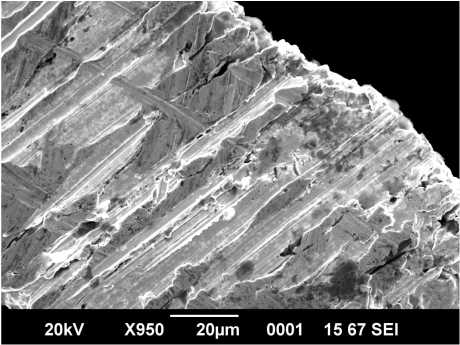

Исследование золота под электронным микроскопом позволило выявить ряд особенностей генетического характера, указывающих на онтогению данных минералов (рис. 2-6).

Почти на всех зернах золота видны следы переноса, механического воздействия, выраженные в разной степени. Следы представлены царапинами, бороздами, шрамами и чешуйками, часто встречаются плоскости развальцевания и скольжения, видны вмятины, образованные в результате соударений. Края некоторых золотин сильно «изорваны» и обладают микроям-чатым рельефом. Несколько зерен сильно уплощены и раскатаны в буквальном смысле слова. Редкие золотины представлены массивными шаровидными выделениями.

Рис. 1. Морфология золота Пермяковского рудника

Формы рельефа часто являются вторичными, наложенными на более ранние гипо- и гипергенные формы и на ещё более ранние формы механического воздействия. В процессе длительной транспортировки в различных гипергенных усло виях золото претерпело многочисленные механические изменения - уплощалось, раскатыв ало сь, дробилось, подвергалось истиранию, получало многочисленные царапины, выбоины и ямки.

Мелкие размеры золотин (менее 0,25 мм), хорошая сортировка их по крупности, а также морфология зёрен и микроструктура поверхности свидетельствуют о длительных процессах транспортировки, переноса и сортировки золота Пермяков-ского рудника. Его вероятным источником могли быть терригенные породы палеозойского возраста, широко распространённые на прилегающей территории. Данное золото, являясь привнесённым извне, попало в отложения рудника в результате просадочных процессов в зоне гипергенеза.

Химический состав. По химическому составу золото Пермяковского рудника довольно чистое и согласно классификации Н. В. Петровской [3] можно выделить три типа: 1) весьма высокопробное - 951998%; 2) высокопробное - 900-950%; 3) умеренно высокопробное - 800-899% (табл. 1). Известно, что довольно «чистое» золото образуется в процессе гипергенных преобразований золотосодержащих руд [2].

Основными примесями изучаемого зо-лота являются серебро и медь (табл. 1). Их содержания меняются от 0,36 до 12,85 % (серебро) и от 0,02 до 3,75 % (медь), что указывает на первично гипогенную природу исследуемого золота. Примесь серебра характерна для гидротермального золота и снижается с увеличением глубины оруденения. По содержанию серебра

Таблица 1. Химический состав золота рудника «Пермяковский», мас. %

|

№ зерна |

Au |

Ag |

Al |

Cu |

Fe |

Рd |

Сумма |

|

1 |

92,24 |

7,74 |

- |

0,02 |

- |

- |

100,00 |

|

2 |

92,98 |

- |

- |

3,75 |

- |

- |

96,73 |

|

3 |

85,47 |

12,85 |

- |

1,67 |

- |

- |

99,99 |

|

4 |

99,08 |

- |

- |

0,89 |

- |

0,03 |

100,00 |

|

5 |

95,04 |

- |

1,2 |

2,68 |

1,08 |

- |

100,00 |

|

6 |

97,10 |

2,62 |

- |

0,28 |

- |

- |

100,00 |

|

7 |

99,4 |

0,36 |

- |

0,24 |

- |

- |

100,00 |

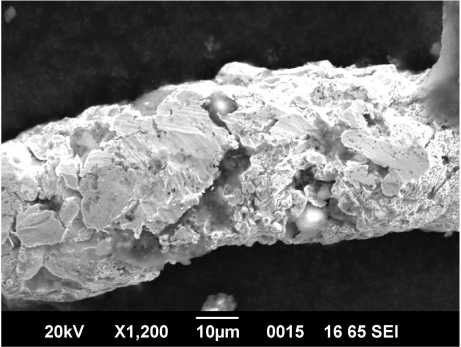

Рис. 2. Таблитчатое золото

Рис. 5. Следы сильного механического воздействия

Рис. 3. Проволоковидный агрегат золота

Рис. 6. Толстотаблитчатое золото

Рис. 4. Раскатанное золото

Рис. 7. Массивное шаровидное золото

заметно различаются и разновозрастные генерации золотин. Более «молодое» золото всегда богаче серебром по сравнению с ранее образованным [2]. Наряду с электрумом встречается и золото, которое совсем не содержит примесь серебра.

Медистое золото является особой разностью, оно обычно представлено интер-металлидами Cu и Au. В частности, медистое золото характерно для минеральных новообразований в основных и ультраос-новных породах [2].

К редким примесям относится Pd (до 0,03%), Fe (до 1,08%), Al (до 1.2%).

Аллювиальное золото

Морфология. Это золото более разнообразно по морфологии, микроскульптуре поверхности и химическому составу. Аллювиальные отложения рек, обрамляющие Пермяковский рудник, повсеместно заражены золотом, иногда с довольно высокими концентрациями. Золотоносность аллювия контролируется развитием тектонических разломов.

Анализ морфологии золота позволил выделить два типа.

-

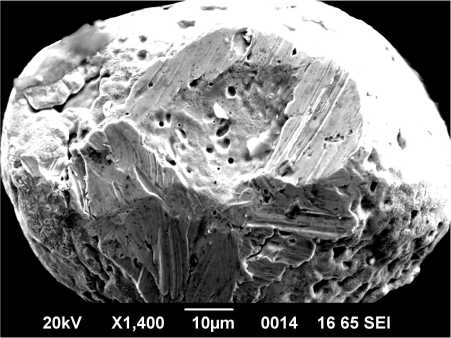

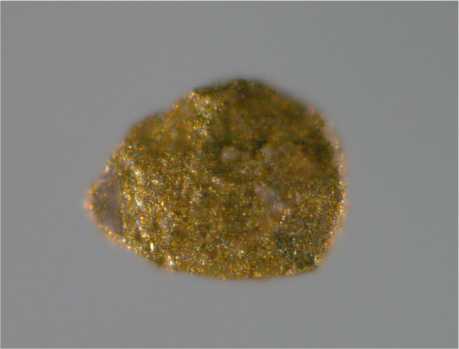

1. Уплощённые, таблитчатые, неправильной, дисковидной формы и пластинчатые знаки с многочисленными следами переноса и транспортировки. Этот тип формировался в результате относительно длительного переноса золота в водной среде, что проявилось в уплощённой форме золотин со следами механического воздействия – царапины, шрамы, заваль-цованные края золотин и пр. (рис. 8-10). Золото дальнеприносное, переотложенное, вероятно, из терригенных пород палеозойского возраста. Данный тип по типоморфным признакам близок к золоту Пермяковского рудника.

-

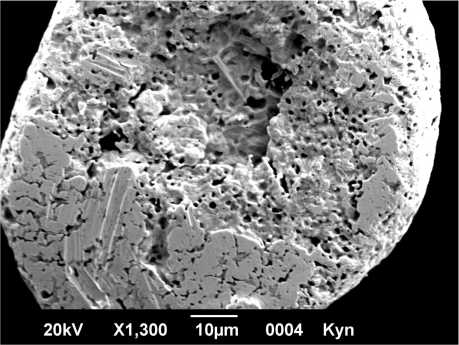

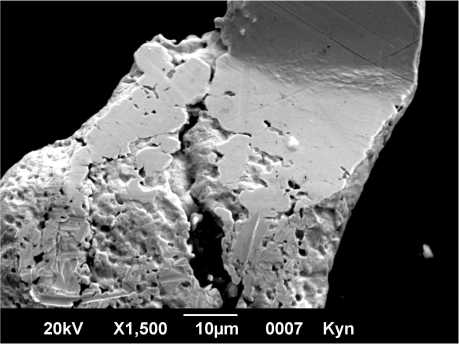

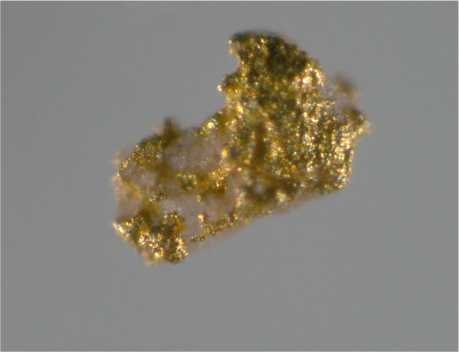

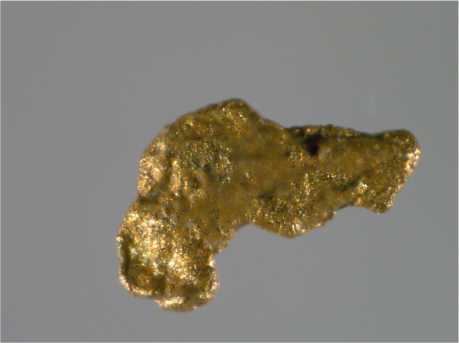

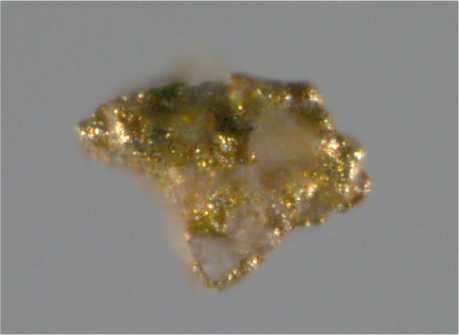

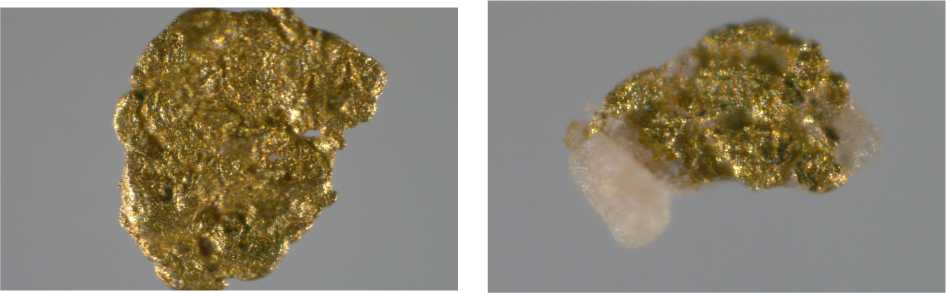

2. «Ажурные», витые, проволоковидные, «дендритовидные» и «губчатые» золотины в срастании с кварцем. Описанные формы золота свидетельствуют о весьма близком коренном источнике. Это золото ближнего сноса, которое попадало в аллювий из гидротермальных жил, приуроченных к разломам северо-северозападного простирания, обильно рассеянных на исследуемой территории, к которым тяготеют все находки золота (рис. 11–13).

Химический состав. Золото из аллювия рек ближайшего окружения Пермяковско-го рудника разнородно, причём его морфологические типы достаточно хорошо различаются по химическому составу (табл. 2).

По классификации Н.А.Петровской [3] в аллювии рек обрамления Пермяковского рудника встречается:

-

1) весьма высокопробное золото (951998 ‰). Относится к первому морфологическому типу. Составляет менее 50% всего аллювиального золота;

-

2) высокопробное (900-950 ‰) и умеренно высокопробное (800-899 ‰). Относятся ко второму морфологическому типу. Составляют более 50% всего аллювиального золота.

Таблица 2. Химический состав аллювиального золота, мас. %

|

Типы золота |

№ зерна |

Au |

Ag |

Cu |

Hg |

As |

Sb |

Fe |

Zn |

Сумма |

|

1 |

1 |

96,34 |

- |

1,36 |

- |

0,56 |

- |

0,73 |

0,67 |

99,66 |

|

2 |

98,86 |

- |

- |

0,38 |

- |

- |

0,61 |

- |

99,85 |

|

|

3 |

95,83 |

- |

1,75 |

0,57 |

- |

0,22 |

1,63 |

- |

100,00 |

|

|

4 |

97,27 |

- |

0,50 |

- |

0,52 |

- |

1,70 |

- |

99,99 |

|

|

2 |

5 |

90,42 |

3,79 |

- |

- |

0,43 |

- |

1,12 |

- |

95,76 |

|

6 |

95,35 |

1,41 |

0,93 |

- |

0,98 |

- |

1,33 |

- |

100,00 |

|

|

7 |

86,86 |

9,35 |

- |

0,73 |

1,02 |

- |

2,03 |

- |

99,99 |

|

|

8 |

83,18 |

10,08 |

1,76 |

0,80 |

- |

- |

3,48 |

0,68 |

99,98 |

|

|

9 |

83,60 |

7,17 |

3,45 |

0,56 |

0,80 |

- |

2,16 |

2,25 |

99,99 |

|

|

10 |

92,09 |

5,13 |

0,97 |

- |

0,26 |

- |

0,96 |

- |

99,41 |

Рис. 8. Дисковидное золото

Рис. 11. «Ажурное» золото с кварцем

Рис. 9. Золото с «завальцованными» краями

Рис. 12. Дендритовидное золото

Рис. 10. Таблитчатое золото

Каждый из морфологических типов золота обладает отличительными чертами химического состава. Первый тип характеризуется полным отсутствием серебра и относительно малыми концентрациями ртути, меди железа и мышьяка. Второй тип обычно представлен серебристым зо-

Рис. 13. «Губчатое» золото с кристаллами кварца лотом с содержанием серебра от 1,41 до 10,08 %, примесью ртути (до 0,8 %), мышьяка (до 1,02 %), меди (до 3,45%).

К редким примесям относятся Pd (0,15 - 0,18%), Zn (до 0,87%) и Sb (до 0,22%). Железо и цинк, вероятно, связаны с плён- ками гипергенных минералов на поверхности золотин.

Аллювиальное золото имеет сложный многофазовый химический состав. Золото первого типа, как наиболее «чистое», является продуктом гипергенного преобразования золота в коре выветривания с образованием высокопробной оболочки.

Золото второго типа относится к гидротермальным средне- и малоглубинным образованиям, на что указывает присутствие в заметных количествах серебра, меди, железа, мышьяка и сурьмы. Большое количество серебра (до 10 %) и постоянное присутствие ртути указывают на относительно молодой возраст золота, являющегося своеобразным индикатором тектономагматической активизации Урала в мезозойский период [2].

Выводы

Золото Пермяковского рудника по типоморфным признакам идентично золоту

Список литературы Золото кыновской площади

- Курбацкая Ф.А., Казымов К.П. К минералогии ожелезнённых глин Пермяковского рудника на Среднем Урале//Проблемы минералогии, петрографии и металлогениии. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. статей/Перм. ун-т. Пермь, 2009. Вып. 12. С. 48-55.

- Осовецкий Б.М. Типохимизм шлиховых минералов. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 243 с.

- Петровская Н.В. Самородное золото. М.: Наука, 1973. 345 с.

- Чайковский И.И., Нельзин Л.П., Савченко С.В. Петрология и минералогия Пермяковской диатремы на Среднем Урале. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2003. 124 с.