Золото-редкоземельная минерализация в алькесвожских псефитах участка "Руины" (Приполярный Урал)

Автор: Никулова Н.Ю., Филиппов В.Н., Швецова И.В., Боброва Ю.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 12 (144), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128921

IDR: 149128921

Текст статьи Золото-редкоземельная минерализация в алькесвожских псефитах участка "Руины" (Приполярный Урал)

—-^^s

г. Баркове/ ных пробах.

Выделяются две разновидности минерала: 1) полу-

и циртолит имеют, вероятно, аутигенное присхождение.

Гематит, присутствующий практически во всех изученных пробах, представлен пластинчатыми и таблитчатыми кристаллами темно-серого или черного цвета с металлическим блеском.

Апатит наблюдается в незначительных количествах во всех изучен-

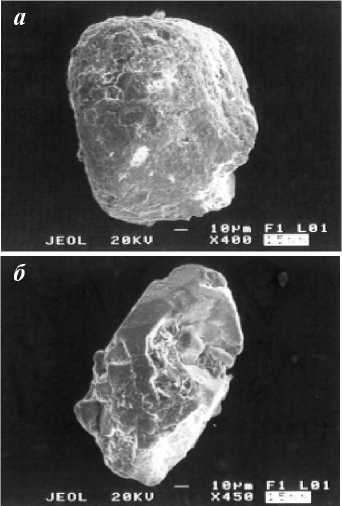

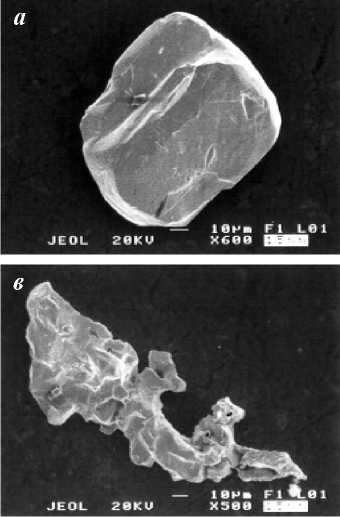

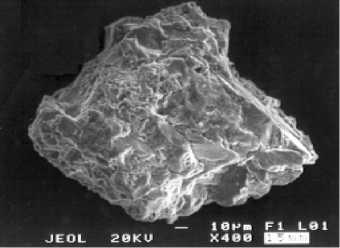

Pиc. 3. Цирконы из псефитов алькесвож-ской свиты:

а — окатанное зерно с выщелоченной поверхностью, обр. 5-19-5; б — частично выщелоченный призматический кристалл, обр. 5-19-2

прозрачные зерна молочно-белой окраски (терригенные): молочно-белый апатит ти пичен для отложений пуй-винской, хобеинской и мо- роинской свит; 2) бесцветные, прозрачные, иногда с замутненными (белыми) областями внутри, идиоморфные таблитчатые и короткопризматические кристаллы (аутигенные). Hаиболее вероятным источником такого апатита являются продукты размыва сохранившейся на поднятиях коры выветривания по базитам, где происходило сорбционное накопление фосфора на гидроокислах железа [9].

Барит встречается в незначительных количествах в виде мелких бесцветных, прозрачных и полупрозрачных идиоморфных таблитчатых кристаллов. Микрозондовый анализ показал стандартный состав барита (мас. %): SO3 30.16, BaO 66.62.

Турмалин в незначительных количествах отмечается во всех пробах. Представлен двумя разновидностями: 1) прозрачные и полупрозрачные, коричневые и коричневато-зеленые, неравномерно окрашенные, плеохроиру-ющие окатанные зерна (аллотиген-ный); 2) идиоморфные коротко- и длиннопризматические, до игольчатых, прозрачные кристаллы, коричневого цвета различной интенсивности (аутигенный); эта разновидность преблада-ет. Можно предположить, что образование аутигенного турмалина связано с размывом и переотложением продуктов коры выветривания по базитовому субстрату [1].

Монацит встречен в знаковых количествах в нескольких пробах. Hа-

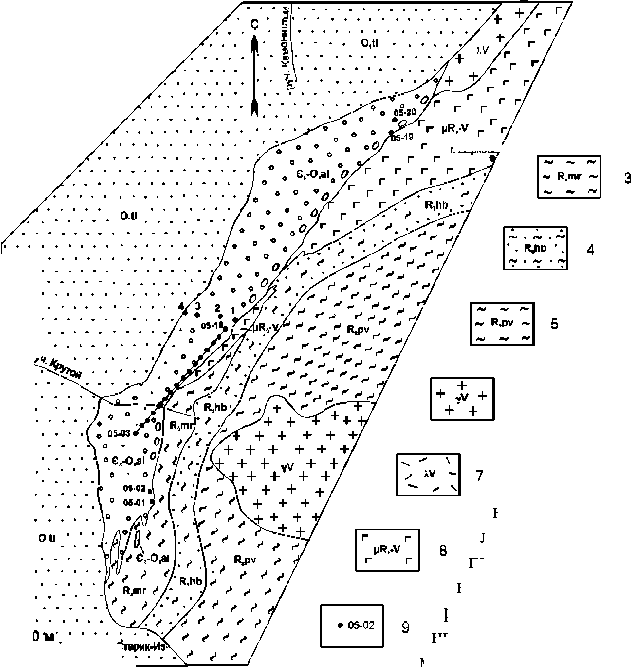

Pиc. 2. Схематическая геологическая карта участка «Руины» (составлена В. С. Озеровым, 2005 г.)

-

1 — тельпосская свита: кварцитопесчаники;

-

2 — алькесвожская свита: метагравелиты, метапесчаники, линзы конгломератов; 3 — моро-инская свита: серицит-кварцевые метасланцы с линзами доломитов; 4 — хобеинская свита: кварциты, слюдистые кварциты, кварцито-сланцы; 5 — пуйвинская свита: серицит-квар-цевые метасланцы; 6 — вендские биотитовые граниты; 7 — вендские интрузивные риолиты;

-

8 — позднерифейско-вендские метаморфизованные долериты, долерито-базальты; 9 — точки отбора проб и их номера

блюдается в виде плоских зерен красновато-желтого цвета скрытокристаллического строения и идиоморфных таблитчатых и призматических кристаллов желтого цвета (рис. 4). Химический состав таких монацитов приведен в табл. 1.

Pиc. 4. Таблитчатый кристалл монацита, обр. 5-05-3

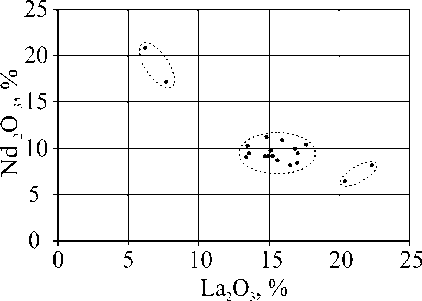

Как видно из табл. 1 и диаграммы (рис. 5), показывающей соотношение содержаний La2O3и Nd2O3, изученные монациты делятся на три группы: Nd-, La-Nd-, La-монациты. При этом наблюдается обратная корреляция между содержаниями La2O3 и Nd2O3. Самой многочисленной является группа La-Nd-монацитов, отличающаяся также максимальным содержанием ThO2 (до 3.73 мас. %).

Составы Nd-монацитов сходны с составами описанных H. П. fiшкиным и А. А. Котовым тиманских «кулари-тов» [13]. По их мнению, источником обогащенного легкими редкими землями монацита были породы рифейско-го фундамента. Они отмечают, что такие монациты являются характерным минералом латеритных кор выветривания по породам, обогащенным фосфором и редкими землями, и являются новообразованными продуктами избирательной перекристаллизации рассеянного обычного монацита и других редкоземельных фосфатов, выветриваемых из материнских пород.

Т а б л и ц а 1

Химичеcкий cocтав монацитов, мac. %

|

Номер образца |

р2о5 |

СаО |

Се2О3 |

Nd2O3 |

La2O3 |

Рг2О3 |

Sm2O3 |

Gd2O3 |

ThO2 |

Nd-монациты

|

5-05-1 |

32.86 |

0.28 |

25.46 |

20.86 |

6.23 |

5.06 |

4.18 |

1.36 |

— |

|

5-05-7 |

31.88 |

0.5 |

27.25 |

17.21 |

7.71 |

4.93 |

3.68 |

— |

2.05 |

|

Среднее |

32.37 |

0.39 |

26.36 |

19.04 |

6.97 |

5.00 |

3.93 |

0.68 |

1.03 |

La-Nd-монациты

|

5-05-2 |

24.95 |

0.50 |

26.8 |

11.23 |

14.84 |

3.00 |

— |

1.52 |

3.44 |

|

5-05-3 |

23.75 |

0.48 |

26.59 |

9.81 |

15.09 |

3.18 |

1.95 |

1.19 |

2.44 |

|

5-05-4 |

26.58 |

0.61 |

28.35 |

9.53 |

17.07 |

3.10 |

— |

— |

2.43 |

|

5-05-5 |

25.49 |

— |

26.05 |

8.21 |

16.52 |

2.60 |

— |

1.30 |

1.86 |

|

5-05-6 |

26.44 |

0.28 |

27.59 |

8.49 |

17.02 |

2.14 |

— |

— |

1.38 |

|

5-05-8 |

32.02 |

— |

31.27 |

10.44 |

17.68 |

3.55 |

— |

— |

— |

|

5-05-9 |

30.94 |

0.74 |

25.62 |

10.19 |

13.47 |

— |

2.26 |

— |

3.7 |

|

5-05-10 |

31.41 |

0.37 |

27.58 |

9.27 |

15.26 |

2.52 |

1.52 |

— |

2.53 |

|

3-07-1 |

27.84 |

0.60 |

23.33 |

8.74 |

15.59 |

2.53 |

— |

1.12 |

3.73 |

|

3-07-2 |

28.45 |

— |

23.78 |

9.04 |

13.4 |

2.53 |

— |

— |

0.97 |

|

3-07-3 |

28.65 |

0.52 |

24.00 |

9.55 |

13.59 |

2.16 |

1.59 |

1.51 |

2.86 |

|

3-07-4 |

22.82 |

0.40 |

24.48 |

9.16 |

14.96 |

2.89 |

— |

1.18 |

1.62 |

|

3-07-6 |

24.34 |

0.57 |

23.48 |

9.18 |

14.73 |

2.19 |

1.18 |

1.18 |

3.29 |

|

3-07-7 |

25.89 |

0.68 |

27.02 |

10.88 |

15.96 |

2.38 |

1.30 |

1.13 |

2.74 |

|

3-07-9 |

25.46 |

0.71 |

26.53 |

10.00 |

16.89 |

3.83 |

1.38 |

— |

2.52 |

|

Среднее |

27.00 |

0.43 |

26.16 |

9.58 |

15.47 |

2.57 |

0.75 |

0.68 |

2.37 |

La-монациты

|

3-07-5 |

30.71 |

0.41 |

25.64 |

6.46 |

20.46 |

— |

— |

— |

— |

|

3-07-8 |

30.11 |

0.27 |

31.51 |

8.2 |

22.31 |

— |

— |

— |

1.32 |

|

Среднее |

30.41 |

0.34 |

28.58 |

7.33 |

21.39 |

— |

— |

— |

0.66 |

Примечание. В обр. 5-05-10 определены также Al2O3 0.89 % и SiO2 0.83 %, в обр. 3-07-9 — Al2O30.90 %.

Pиc. 5. Диаграмма зависимости содержаний La2O3 и Nd2O3. Пунктиром показаны группы монацитов, выделенные в табл. 1

Чуть позже к аналогичному выводу пришла И. В. Швецова, также изучавшая редкоземельные монациты из палеозойских бокситоносных кор выветривания на Среднем Тимане [8]. По данным Е. К. Подпориной [3], в процессе гипергенного выветривания происходит перераспределение редких земель и их фракционирование, обуслов- хлорит-мусковит-альбит-кварцевых сланцев мороинской свиты верхнего рифея на хр. Росомаха, в 30 км к юго-востоку от изучаемого участка [7]. Поскольку на участке «Руины» подстилающими породами являются именно мороинские сланцы, то наиболее вероятно, что именно они стали источником вещества для исследованного нами монацита.

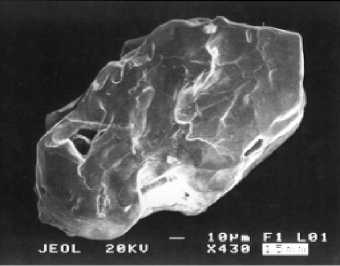

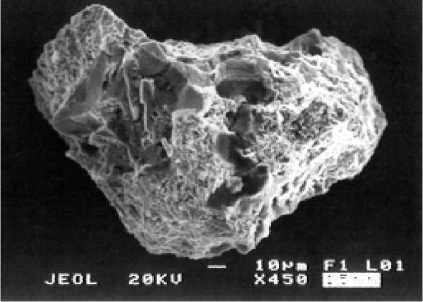

Pиc. 6. Зерно ксенотима, сложенное микрокристаллами, обр. 1-07-5

Ксенотим встречается в виде таблитчатых зерен сургучно-красного цвета. Hа электронно-микроскопических фотографиях видно, что эти зерна сложены идиоморфными микрокристаллами короткопризматического габитуса, иногда имеющими псевдокубичес-кий облик (рис. 6).

Микрозондовый анализ показал (табл. 2), что наиболее иттриевый состав (обр. 1-07-3) свободен от примесей, а менее иттриевые несут примеси железа (обр. 5-19-6), а также мышьяка и ванадия (обр. 1-07-5).

Подобные ксенотимы ранее описаны в песчаниках алькесвожской свиты в каре оз. Грубепендиты [1] и обозначены как ксенотим-1. Источником ксенотима-1, как и монацита-1, могут быть обогащенные редкоземельными минералы коры выветривания по мороинс-ким сланцам.

Титанит наблюдается в знаковых количествах не во всех пробах. Представлен полупрозрачными идиоморфными таблитчатыми или клиновидными (ромбоэдрическими) идиоморфными кристаллами коричневого (различной интенсивности) цвета. Состав титанита стандартный (мас. %): TiO2 36.45, SiO2 32.28, CaO 6.26, Al2O3 2.6, Fe2O3 2.52. Титаниты такого состава являются типовыми минералами бази-тов, в особенности измененных в контакте с риолитами [1].

Ильменит встречается редко. Представлен черными таблитчатыми кристаллами, часто с белесыми пятнами лейкоксенизации.

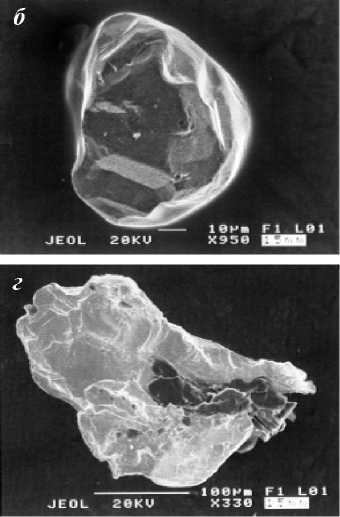

Золото обнаружено в знаковых количествах в нескольких пробах. Это идиоморфные кристаллы — кубы с гранями октаэдра (рис. 7, а), октаэдры с субиндивидами куба на поверхности (рис. 7, б), кристаллы, уплощенные по октаэдру и дендритовидные сростки плоских микрокристаллов (рис. 7, в, г).

Состав золота приведен в табл. 3. По характеру примесей проанализированные золотины относятся к двум типам. Золото с примесью меди (обр. 1-03-2,3 и 3-09) по составу сходно с золотом из зон фукситизации и осветления пород рудопроявления Hестеровс- ленное различной подвижностью комплексных соединений лантаноидов, при котором интенсивно выносятся иттрий и тяжелые лантаноиды, а легкие накапливаются.

А. Ф. Хазовым описаны содержащие легкие редкие земли монациты из

Номер образца 5-19-6

1-07-3

1-07-5

Т а б л и ц а 2

Химичеcкий cocтaʙ кcенотимов, мac. %

Р2О3

33.06

Y2O3

41.69

33.44 49.46

30.80 43.43

|

Sm2O3 |

Gd2O3 |

Dy2O3 |

Er2O3 |

Yb2O3 |

Fe2O3 |

As2O3 |

V2O5 |

Ho2O |

|

1.26 |

4.83 |

4.42 |

2.40 |

2.60 |

0.75 |

— |

— |

— |

|

— |

1.51 |

4.22 |

3.99 |

2.65 |

— |

— |

— |

— |

|

1.95 |

3.79 |

6.29 |

4.66 |

3.12 |

— |

2.08 |

1.75 |

2.38 |

Аналогичная (Ce-La-Nd) ассоциация легких редкоземельных элементов, была описана В. И. Силаевым в гранатах из квалузитов — карбонатно-сили-катно-марганцевых образований, развитых по гнейсам и метаморфическим сланцам верхнерифейского возраста Верхнетышорского проявления на Полярном Урале. По его мнению, образование редкоземельных гранатов произошло в условиях коры выветривания по карбонатному субстрату [5].

Пирит представлен кубическими и несовершенными октаэдрическими кристаллами и зернами, часто окисленными. Встречаются псевдоморфозы гидроксидов железа по кубам пирита.

Халькопирит редок, присутствует обычно в виде зерен, редко — тетраэдрических кристаллов латунно-желтого цвета. Пирит и халькопирит также

Pиc. 7. Форма кристаллов золота:

а — кубический кристалл, обр. 1‒03, б —кубооктаэдрический кристалл, обр. 5‒17‒1; в — дендритовидное зерно, сложенное субиндивидами кристаллов, обр. 5‒17‒2; г — дендритовидный сросток кристаллов с включением мусковита (темное), обр. 5‒13‒1

Т а б л и ц а 3

Химичеcкий cоcтaв золотa, мac. %

|

Номер образца |

Ап |

Ag |

Си |

Сумма |

|

05-13-а |

92.36 |

0.71 |

— |

93.07 |

|

05-17-1 |

96.24 |

2.21 |

— |

98.45 |

|

05-17-2* |

92.32 |

7.29 |

— |

99.61 |

|

05-17-2** |

89.59 |

6.01 |

— |

95.60 |

|

1-03-1 |

98.39 |

0.79 |

— |

99.18 |

|

1-03-2 |

98.14 |

— |

0.73 |

98.87 |

|

1-03-3 |

98.06 |

— |

0.75 |

98.81 |

|

3-09 |

94.99 |

— |

0.77 |

95.76 |

Примечaние. * — левая верхняя, ** — правая нижняя часть дендритовидного зерна (рис.7, в).

кого в стенке кара оз. Грубепендиты, а с примесью серебра — с золотом из серицит-гематитовых сланцев участка Серого рудопроявления Чудного [2]. В обр. 05-13-а обнаружена примазка мусковита (рис. 6, г), а в обр.1-03-3 — включение пирофиллита.

Присутствие в золоте включений мусковита и пирофиллита позволяют предположить, что источником золота также является кора выветривания по сланцам верхнемороинской подсвиты.

Гранат встречается в виде окатан- ных зерен бледно-розового цвета. Hа электронно-микроскопических фотографиях видно, что зерна сложены агрегатом плоских субиндивидов (рис. 8). По составу они относятся к альмандин-гроссуляровому ряду и обогащены значительным количеством легких редкоземельных элементов, достигающим 15 мас. % (обр. 2-01-3, табл. 4).

Pиc. 8. Агрегатное зерно граната, обр. 2-01-1(изображение в режиме вторичных электронов)

являются типичными минералами сланцев мороинской свиты [11].

Магнетит встречается в знаковых количествах в виде октаэдрических кристаллов и остроугольных обломков черного цвета с металлическим блеском или с буроватым налетом на поверхности. Встречается также мартит — псевдоморфоза гематита по магнетиту, сохранившая форму октаэдрических кристаллов.

Амфибол обнаружен в нескольких пробах в знаковых количествах в виде прозрачных и полупрозрачных светлозеленых удлиненно-призматических кристаллов и спайных выколков.

Эпидот встречается в виде зерен желтовато-зеленоватого и бледно-зеленого цвета. Источником амфибола и эпидота являются, по всей видимости, породы основного состава.

Хлоритоид, встреченный в знаковых количествах в нескольких пробах, представлен полупрозрачными пластинчатыми кристаллами светло-зеленого или коричневато-зеленого цвета. Содержащие хлоритоид верхнерифейские сланцы были описаны Р. Г. Тимониной на хр. Росомаха. По ее мнению, образование этих пород связано с процессами кислотного выщелачивания [6].

Т а б л и ц а 4

Химичеcкий cоcтaв грaнaтов, мac. %

|

Номер образца |

SiO2 |

А12Оз |

СаО |

Ре2О3 |

МпО |

Се2О3 |

Ьа2Оз |

Nd2O3 |

|

2-01-1 |

36.53 |

22.72 |

11.79 |

11.55 |

2.10 |

6.05 |

3.74 |

2.06 |

|

2-01-2 |

37.56 |

31.69 |

11.02 |

10.29 |

1.41 |

5.17 |

2.66 |

2.17 |

|

2-01-3 |

37.82 |

24.33 |

11.41 |

11.04 |

1.96 |

8.42 |

4.32 |

2.40 |

|

2-01-4 |

40.63 |

25.91 |

17.83 |

11.24 |

0.57 |

2.44 |

1.58 |

0.76 |

|

2-01-5 |

33.28 |

19.72 |

12.80 |

11.16 |

1.43 |

5.84 |

3.41 |

2.23 |

|

2-01-6 |

40.35 |

23.91 |

13.15 |

11.39 |

0.94 |

2.98 |

2.75 |

2.42 |

fl. Э. fiдович доказал, что образование содержащих хлоритоид сланцев произошло путем метаморфизма глиноземисто-железистых кор выветривания по субстрату основных вулканитов пуй-винской и саблегорской свит и сланцам пуйвинской и мороинской свит [12].

Фуксит встречается в виде плотных тонкозернистых чешуйчатых агрегатов ярко-зеленого цвета. По данным мик-розондового анализа, фуксит имеет следующий состав (мас. %): SiO2 48.33, Al2O3 34.05, K2O 10.06, Cr2O3 0.95, Fe2O3 4.18, MgO 0.88, TiO2 0.42. Образование фуксита может происходить в результате гипергенного выветривания и последующего метаморфизма как основных, так и кислых пород, например, на хр. Малдынырд акцессорный фуксит отмечается и в апорио-литовых, и в апобазитовых сланцах [1].

Кианит наблюдается в виде бесцветных или бледно-голубоватых пластинчатых и таблитчатых кристаллов со стеклянным блеском и совершенной спайностью. fl. Э. fiдович считает, что образование кианита связано со стрессовым (приразломным) метаморфизмом переотложенного глиноземистого материала кембрийской коры выветривания [10].

Таким образом, минералогический состав гравелитов алькесвожской свиты участка «Руины» в значительной степени сформировался за счет переотложения материала коры выветривания по базитовому и кислому субстрату, которым, вероятно, являлись метаморфические породы мороинской и, возможно, пуйвинской свит. Влияние базитового компонента выражается в присутствии апатита, турмалина и титанита. Кора выветривания по рифей-ским метаморфитам явилась источником монацита-1, ксенотима-1, граната, хлоритоида и кианита. И хотя на изученном участке собственно кора выветривания не сохранилась, переотложение продуктов ее размыва явилось определяющим фактором при формировании золото-редкоземельной минерализации в породах алькесвожской свиты.

Авторы признательны д. г.-м. н., академику АЕН РФ fl. Э. fiдовичу за консультации и критическое редактирование статьи.

Список литературы Золото-редкоземельная минерализация в алькесвожских псефитах участка "Руины" (Приполярный Урал)

- Зона межформационного контакта в каре оз. Грубепендиты / Я. Э. Юдович, Л. И. Ефанова, И. В. Швецова и др. Сыктывкар: Геопринт, 1998. 98 с.

- Кузнецов С. К., Тарбаев М. Б., Ефанова Л. И., Чупров Г. В. Золото коренных проявлений в Кожимском районе Приполярного Урала //Сыктывкарский минералогический сборник № 31.Сыктывкар, 2001. С. 116-133.

- Подпорина Е. К. Гипергенные редкоземельные элементы в корах выветривания //Кора выветривания как источник комплексного минерального сырья. М.: Наука, 1988. С. 145-151.

- Репина С. А. Литологическое расчленение отложений нижнего ордовика // Геология и металлогения Приполярного Урала: Материалы совещ. Сыктывкар. 1993. С. 9-10.

- Силаев В. И. Кобальтсодержащие квалузиты Полярного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 132 с.