Золото верхненияюского месторождения на Полярном Урале

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128438

IDR: 149128438

Текст статьи Золото верхненияюского месторождения на Полярном Урале

фопесчаники, туфоалевролиты с редкими линзами известняков. Все породы сильно рассланцованы и регионально метаморфизованы в условиях зереносланцевой фации. Их залегание моноклинальное, простирание северо-восточное 35—50°, падение восточное под углом 60—70°. Развиты многочисленные трещины скалывания, согласные сланцеватости пород, встречаются также единичные поперечные или косо секущие нарушения.

Рудная минерализация четко приурочена к разрывным нарушениям северо-восточного простирания и сопровождающим их зонам интенсивной сланцеватости пород. На месторождении выявлены три рудные кулисы — Северная, Промежуточная и Южная, сменяющие друг друга в северо-восточном направлении на расстоянии до 600 м. Они состоят из рудных жил и прожилок сульфиднокварцевого, кварцевого и кварц-хло-ритового состава. Жильные образования обычно ориентированы по сланцеватости пород, но иногда полого ее пересекают, представляя собой минерализованные трещины отрыва. Толщина рудных жил, прожилок, а также зон брекчирования весьма изменчива, колеблясь от нескольких сантиметров до первых дециметров. В жилах встречаются раздувы до 0.5—0.8 м, которые очень быстро переходят в прожилки и, как правило, вскоре выклиниваются. Расстояние между жилами и прожилками — от нескольких сантиметров до метра. Мощность без-рудных кварцевых и кварц-хлорито-вых жил со слабой минерализацией также непостоянна, изменяясь в пределах от нескольких сантиметров до одного метра. Жильные образования в пределах рудных зон в результате пострудных подвижек сильно катак-лазированы.

По минеральному составу руды подразделяются на сфалерит-арсено-пиритовые, арсенопирит-пиритовые, пирит-сфалерит-арсенопиритовые. Текстуры руд — массивные, полосчатые, плойчатые, вкрапленные, про- жилково-вкрапленные, пятнистые. Распределение рудных минералов весьма неравномерное. Содержания золота, серебра и мышьяка прямо зависят от содержания в рудах арсенопирита и пирита.

Пирит распределен в рудах неравномерно в виде полос, гнезд, линзообразных скоплений, прожилок, переходящих иногда в сплошные зернистые массы. В агрегатах преобладают зерна размером 0.03—0.05 мм, величина отдельных идиоморфных кристаллов, имеющих кубическую или пентагон-додекаэдрическую форму, достигает 2 мм. Рассматриваемый минерал находится в срастании с арсенопиритом, сфалеритом, халькопиритом, марказитом, галенитом и чаще всего идиоморфен по отношению к ним. В зернах пирита часто наблюдаются включения сфалерита и арсенопирита. Наряду с этим, сам пирит встречается в арсенопирите в виде тонких пересекающихся нитевидных прожилок, отмечается в трещинках спайности в сфалерите и в форме включений в галените. Индивиды пирита большей частью катак-лазированы. В интерстициях и по трещинам его зерен развиваются сфалерит, халькопирит, халькозин, ковелин. Пирит в исследуемом месторождении обогащен золотом в среднем до 16 г/т прямо пропорционально содержанию в этом минерале примеси мышьяка [6].

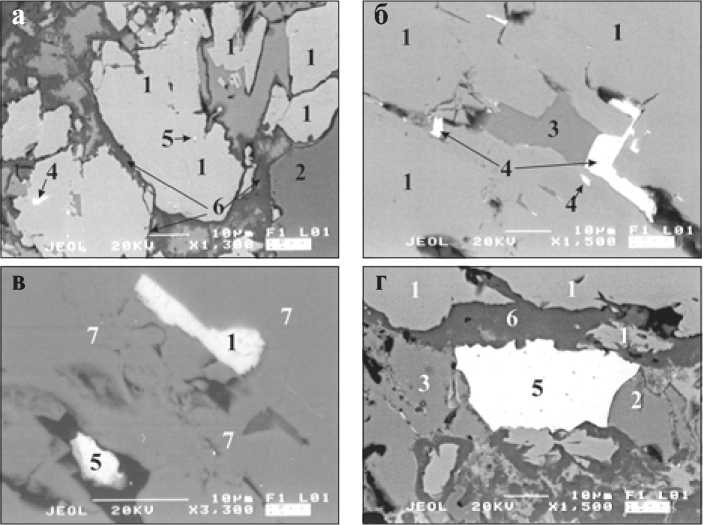

Арсенопирит наблюдается в виде гнезд размером до 10 см в поперечнике, жилок и прожилок, сложенных зернами неправильной, короткостолбчатой и шестоватой формы размером от 0.05 до 0.5 мм. Размер некоторых индивидов достигает двух миллиметров. Границы зерен арсенопирита прямые или извилистые в зависимости от окружающих его минералов. Наиболее тесные срастания арсенопирит образует с пиритом, пирротином, сфалеритом (рисунок, а, б). Иногда его мелкие и хорошо образованные кристаллы встречаются в пирите, реже в сфалерите и халькопирите. Наряду с этим в арсенопири-

те имеют место выделения пирита, изредка галенита. Зерна и агрегаты арсенопирита, также как пирита, большей частью катаклазированы. В качестве элементов-примесей в нем отмечаются сурьма (до 3.2 мас. %) и селен (до 1.2 мас. %). Кроме того, установлено, что арсенопирит на Верх-ненияюском месторождении является основным минералом-концентратором золота [6]. В зоне окисления этот минерал замещается скородитом.

Пирротин встречается редко. Он представлен зернами изометричной или таблитчатой формы величиной 0.05—0.2 мм, находящимися в срастаниях с арсенопиритом, пиритом, сфалеритом, халькопиритом. Изредка отмечается в виде мелких включений в пирите.

Халькопирит распространен довольно широко, но содержание его в рудах небольшое. Встречается в виде отдельных неправильных зерен размером от 0.005 до 0.5 мм или в форме гнездообразных скоплений. Обычно образует срастания с пиритом и арсе-

Взаимоотношения самородного золота и сульфидов в рудах Верхненияюского месторождения:

а — эмульсия золота в арсенопирите; б — золото, галенит и халькопирит, развивающиеся в трещинах по арсенопириту; в — золото и галенит в арсенопирите; г — относительно крупная золотина в срастании с арсенопиритом и халькопиритом. Минералы: 1 — арсенопирит, 2 — пирит, 3 — халькопирит, 4 — галенит, 5 — самородное золото, 6 — скородит, 7 — породообразующие минералы. СЭМ-изображения в режиме упруго-отраженных электронов

Химический состав золотин из Верхненияюского золото-арсенопиритового месторождения

|

№ обр. |

№ п/п зерен |

Содержание элементов, мас.% |

Сумма |

Проба%с* |

|||

|

Au |

Ag |

Hg |

Си |

||||

|

1 |

89.45 |

9.11 |

Не обн. |

Не обн. |

98.56 |

908 |

|

|

2 |

87.23 |

9.01 |

« |

« |

96.24 |

906 |

|

|

2013-1 |

0 |

63.40 |

35.90 |

1.72 |

« |

101.02 |

628 |

|

3 |

63.27 |

32.80 |

2.95 |

« |

99.02 |

639 |

|

|

4 |

40.31 |

4.28 |

0.85 |

21.77 |

67.21 |

599 |

|

|

1 |

30.71 |

59.42 |

2.05 |

Не обн. |

92.16 |

333 |

|

|

2012-5 |

2 |

29.03 |

60.95 |

2.39 |

« |

92.37 |

314 |

|

3 |

22.03 |

59.71 |

3.61 |

0.58 |

85.93 |

256 |

|

|

1 |

87.19 |

14.28 |

Не обн. |

Не обн. |

101.47 |

859 |

|

|

2012-17 |

2 |

86.54 |

12.90 |

« |

« |

99.44 |

870 |

|

3 |

87.19 |

14.28 |

« |

« |

101.47 |

859 |

|

|

4 |

57.22 |

39.28 |

0.91 |

« |

97.41 |

587 |

|

|

1 |

94.15 |

5.97 |

Не обн. |

« |

100.12 |

940 |

|

|

2013-2а |

2 |

90.52 |

6.04 |

« |

« |

96.56 |

937 |

|

3 |

65.78 |

32.62 |

1.74 |

« |

100.14 |

657 |

|

|

2013-4 |

1 |

66.77 |

27.21 |

1.21 |

« |

95.19 |

701 |

|

2 |

82.21 |

17.28 |

Не обн. |

« |

99.49 |

826 |

|

|

1 |

90.55 |

9.54 |

« |

« |

100.05 |

905 |

|

|

2012-6 |

2 |

80.42 |

18.79 |

« |

« |

99.21 |

811 |

|

3 |

40.48 |

48.65 |

2.01 |

« |

91.14 |

444 |

|

|

4 |

42.58 |

43.10 |

2.88 |

« |

88.56 |

481 |

|

|

2012-8 |

1 2 |

35.21 51.83 |

58.80 38.71 |

1.96 0.81 |

« « |

95.97 91.35 |

367 567 |

|

1 |

89.01 |

7.86 |

Не обн. |

« |

96.87 |

919 |

|

|

2 |

75.01 |

20.76 |

« |

« |

95.77 |

783 |

|

|

2012-15 |

3 |

58.97 |

35.85 |

1.57 |

« |

96.39 |

612 |

|

4 |

86.12 |

10.14 |

Не обн. |

« |

96.26 |

895 |

|

|

5 |

64.08 |

28.00 |

0.78 |

« |

92.86 |

690 |

|

Примечание. Анализы выполнены В. Н. Филипповым в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН на аналитическом сканирующем электронном микроскопе JSM-6400.

* Определена после приведения результатов анализа к 100 %.

нопиритом, развиваясь по трещинам в их зернах. Ассоциируется также со сфалеритом и галенитом. Часто замещается борнитом, халькозином и ко-велином.

Сфалерит присутствует в незначительном количестве, наблюдаясь в виде скоплений линзовидной или неправильной формы, а также тонких прожилок. Встречаются его срастания с пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, халькозином, ковели-ном. Размер зерен сфалерита достигает 0.2 мм. Границы его индивидов обычно неровные, но иногда отмечаются и кристаллографичные формы. Обычно сфалерит цементирует и залечивает катаклазированные зерна арсенопирита, развиваясь в них по трещинам. Фиксируется также в виде включений в пирите и галените. В единичных случаях зерна этого минерала пересекаются тончайшими прожилками галенита. Как показали наши предшественники, в исследуемом объекте сфалерит наряду с арсенопиритом и пиритом является концентратором рассеянного золота, содержание которого в среднем достигает 18 г/т [6].

Галенит обычно представлен зернами изометричной или неправильной формы размером от 0.005 до 0.1 мм в срастании с зернами пирита, сфалерита, пирротина, халькопирита. При этом он развивается в интерсти-циях и по трещинам, обнаруживая тем самым более позднее свое образование (рисунок, б). Реже встречаются идиоморфные кристаллы. В составе галенита отмечаются примеси серебра (до 1.5 мас. %), висмута (2.8 мас. %) и тория (0.9 мас. %). В зоне окисления по галениту развиваются церуссит и англезит.

Самородное золото обнаружено в протолочных пробах, отобранных из обогащенных сульфидами участков жил и вмещающих пород, а также в аншлифах. Извлеченные из протоло-чек золотины — мелкие, сложной формы, желтого, зеленовато-желтого, красновато-желтого цвета. Иногда отмечаются частицы в виде дендритов, пластин и индивидов с фрагментами огранки. В аншлифах золото выявлено в виде эмульсиевидной вкрапленности в зернах арсенопирита, реже пирита (рисунок, а). Величина таких выделений золота составляет 1—5 мкм. Вместе с тем отмечаются и относительно крупные (10— 50 мкм) золотины вытянутой и неправильной формы, приуроченные к микротрещинам в рудообразующих сульфидах — пирите, арсенопирите, халькопирите, сфалерите, галените. Таким образом, в исследуемых рудах выявляется самородное золото двух генераций: 1) «невидимой» — тонкодисперсной, большей частью визуально не регистрируемой; 2) видимой, представленной частицами, нормально агрегированными с зернами сульфидов (рисунок, г). Соотношение эндокриптного и эмульсиевидного золота с видимым в настоящее время оценить трудно. Но вероятнее всего основная часть золота в исследованных рудах представлена именно тонкодисперсной вкрапленностью в арсенопирите, пирите и сфалерите.

Состав самородного золота был исследован рентгеноспектральным микрозондовым методом. В качестве основных примесей в нем установлены серебро, ртуть и медь (см. таблицу). Проба золота варьируется от 500 до 850 %о. Наиболее серебристыми (от 8 до 20 мас. %) являются субмикронные его выделения в пирите и арсенопирите. В золотинах, локализованных в микротрещинах зерен арсенопирита и пирита и часто находящихся в ассоциации с галенитом, халькопиритом и сфалеритом, содержание серебра может быть еще более высоким. Нередко встречаются золотины, в составе которых серебра больше (до 60—65 мас. %), чем собственно золота. В таких выделениях почти всегда регистрируется, по крайней мере 3.5— 4 мас. % ртути. Но в действительности ртутистость подобных золотин может оказаться и гораздо большей. На это указывают результаты микрозон-дового анализа при малых экспозициях, показывающие содержание ртути не менее 10 мас. %.

Таким образом, выявленные широкие вариации содержаний серебра в золотинах Верхненияюского месторождения свидетельствуют о развитие в этом объекте не только самородных минералов золота, но и минералов серебра — электрума и кюстелита. Кроме того, полученные нами новые данные подтверждают сделанные ранее выводы [7] о типоморфности для Полярноуральской провинции именно ртутистых и сильно ртутистых (амальгам) разновидностей этих минералов. Медь в изученных золотинах отмечалась редко и в небольшом в количестве. Однако в одном случае было обнаружено выделение золота в арсенопирите с содержаниями серебра до

5.1 мас. % и меди до 21.8 мас. %, что соответствует составу серебросодержащего купроаурида. В этой золотине вместе с медью зарегистрирован и никель в содержании 1.3 мас. %. Наконец, в одой из высокосеребристых ртутьсодержащих золотин была выявлена примесь палладия, составившая 1.27 мас. %.

Согласно результатам наших исследований, наиболее высокой пробой характеризуется самородное золото, находящееся в виде субмикронных включений в пирите и арсенопирите (783—940 %о). Золотины поздней генерации, ассоциированные с халькопиритом, сфалеритом и галенитом имеют, как правило, более низкую пробу из-за большего обогащения примесями серебра, ртути и меди.

Автор выражает благодарность А. Ф. Карчевскому, Л. И. Ефановой (ЗАО «Голд Минерале»), С. К. Кузнецову, Т. И. Майоровой, Н. В. Сокериной, В. Н. Филиппову за представленную возможность участвовать в экспедиционных работах и за помощь в полевых и лабораторных исследованиях.

Список литературы Золото верхненияюского месторождения на Полярном Урале

- Вахрушев С. Н., Макаров А. Б. Минералого-геохимические особенности руд и метасоматитов золотомышьяковых проявлений одного из районов // Геохимия и минералогия первичных и вторичных ореолов. Свердловск, 1986. C. 84-93.

- Силаев В. И. Эволюция минералообразования в гидротермальных палеосистемах. Л.: Наука, 1989. 264 с.

- Силаев В. И. Коренная золотоносность Полярно-Уральского региона // Руды и металлы, 1998. № 5. С. 5-17.

- Майорова Т. П. Минералогия россыпного золота Тимано-Североуральской провинции. Екатеринбург, 1998. 148 с.

- Шабалин В. Н., Силаев В. И., Хазов А. Ф. Минералы в современных аллювиальных осадках Нияюского золоторудного поля (Полярный Урал) // Петрология и минералогия севера Урала и Тимана. Сыктывкар, 2008. С. 106-141.

- Силаев В. И., Степаненко В. И., Шнайдер Л. Б. Минералого-геохимические критерии золотоносности рудных месторождений и сульфидопроявлений (Европейский Северо- Восток СССР). Сыктывкар, 1991. 29 с. (Научные доклады / Коми науч. центр УрО АН СССР. Вып. 258).

- Силаев В. И., Майорова Т. П. Типохимизм самородного золота Европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар, 1986 (Научные доклады / Коми фил. АН СССР. Вып. 159). 16 с.