Золотое оруденение в докембрийских щитах земли (геодинамическая позиция, систематика и основные принципы изучения)

Автор: Кулешевич Людмила Владимировна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 8 (113), 2010 года.

Бесплатный доступ

Докембрийские щиты, зеленокаменные пояса, месторождения золота, генетические и формационные типы руд

Короткий адрес: https://sciup.org/14749810

IDR: 14749810

Текст статьи Золотое оруденение в докембрийских щитах земли (геодинамическая позиция, систематика и основные принципы изучения)

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАННЕДОКЕМБРИЙСКИХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

С раннедокембрийским периодом развития земной коры (3,3–1,6 млрд лет) связаны наиболее интенсивные процессы образования месторождений золота в позднем архее и позднем палеопротерозое. В этом интервале времени были сформированы крупные месторождения Австралии, Канады, ЮАР, Зимбабве, Ганы, Бразилии, Индии и небольшие месторождения в Финляндии, Швеции, Карелии. В сводке (см. таблицу) по зарубежным месторождениям приводятся запасы золота в зеленокаменных поясах (ЗП).

Суммарные запасы в архейских месторождениях Канады оцениваются в 11–13 тыс. т золота [33], [51]. В провинции Супериор размещаются 120 месторождений с запасами более 3 т, из них 33 содержат более 30 т золота и относятся к крупным рудным объектам. Они сосредоточены главным образом в ЗП Абитиби, который дает 80 % продукции Канады. Крупнейшими месторождениями являются рудное поле (РП) Поркьюпайн (запасы узла Тимминс-Поркьюпайн – 2,5 тыс. т), Холлинджер-Макинтайр (920 т), Киркленд-Лейк (760 т), Норанда (400 т), Ред-Лейк (500 т), Хемло (600 т). В СЗ части провинции Слэйв на РП Йеллоунайф месторождения Джиант и Дискавери имеют запасы > 287 т, Хо-умстейк – 1250 т (Северная Америка).

Запасы архейского золота на ЗападноАвстралийском щите близки к 4,9 тыс. т. В ЗП Йилгарнского кратона известны 160 месторождений, содержащих более 1 т золота, из которых 19 – объекты мирового класса ( > 100 т [34]). Они дают 80 % продукции от всех запасов Австралии, сосредоточенных в РП Калгурли (2,4 тыс. т, Голден Майл – 1,8 тыс. т). Запасы месторождения Бад- дингтон – 600–800 т, а Fe-O-Cu-Au-U-S рифейско-го месторождения Олимпик Дэм – 1200 т.

На кратоне Зимбабве Африканского континента известны 3500 золоторудных объектов, из них 49 крупных ( > 100 т): Престиа (220 т), Кем-Мотор (150 т), Глоб-Феникс (125 т) и др. [31], [51]. В ЗП Гванда в полосчатой железистой формации расположены месторождения среднего масштаба Вубачикве, Бланкет, Бар-20, Лима с суммарными запасами 36 т [70]. В Южной Африке находится золоторудный гигант – уникальное по запасам и генезису РП Витватерсранд, дающее 50 % добычи всего золота в мире из кварцевых конгломератов, а также U и МПГ с запасами по отдельным рифам в 2–10 тыс. т. С ЗП Барбертон связаны месторождения Новый Консорт (55 т) и Шеба (65 т). В ЗП Мурчисон месторождение золото-сурьмяных руд Монарх в мафит-ультрамафитовых толщах имеет запасы 60 т золота. На Танзанийском кратоне расположены палеопротерозойские объекты среднего масштаба Уганды, Танзании и Кении. На рудниках Гейты и Лупы было добыто до 27,4 и 25 т золота. Запасы жильных месторождений Ганы на РП Ашанти ~700 т (Обуаси – 460 т, Бибиани – 50 т, Престиа – 44 т), Тарква – 250 т [10], [38], [57].

На Дарвардском кратоне в Индии запасы РП Колар составляют 790 т, объекта Хатти ~30 т. Глубина разработки жилы Чемпион достигла 3,3 км, ее длина – 7 км, мощность от 40 м вблизи поверхности и до 0,3–0,4 м на глубине при содержании Au 4-20 г/т [19], [63].

На российской территории Фенноскандинав-ского щита (рис. 1) известны пока только небольшие месторождения и проявления позднеархейского и раннепротерозойского возраста.

В Карелии ресурсы золота месторождения Ры-бозеро и проявлений Заломаевского РП достигают около 15 т, Педролампи – 40 т, Таловейс и Берендей – 46 т, Майского – 20 т. На Au-Ag- полиметаллическом месторождении Лобаш-1 запасы увеличены с 8,7 до 150 т Au. На Кольском полуострове известно несколько позднеархейских месторождений: Оленинское (28 т), Няльм 1 и 2 (7,5 + 3,4 т) и Au-Ag-Cu-Mo Пеллапахк (Au 24 т) [2]. На территории Финляндии суммарные запасы архейского ЗП Хатту составляют 50 т, месторождения Валкеасуо – 17,5 т [37], [39], [47], [48], [72], сайт GSF. В протерозойских структурах Южной Финляндии, в Раахе-Ладожской зоне и Лапландском ЗП известны месторождения Осиконмяки (4,4 т), Кутемаярви (6,6 т), Хавери (28,4 т), Копса (25 т), Пахтаваара (15 т), Сааттапора (8,75 т), Суу-рикосикко (110 т), вблизи с границей Карелии – Юомасуо (3,4 т), в Швеции – Болиден (128 т) [28].

Соотношение запасов золота в докембрийских (75 %) и молодых (25 %) геологических областях по основным золотодобывающим странам мира позволяет отметить, что основными рудными объектами в докембрии являются преимущественно коренные архейские месторождения [1]. Открытие новых месторождений и прирост запасов золота в Австралии, Бразилии, Южной Африке произошел в последние 20 лет.

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В размещении месторождений золота кайнозойской и мезозойской металлогенических эпох наиболее отчетливо обнаруживается их приуроченность к островным дугам, задуговым окраинным бассейнам и окраинно-континентальным структурам над зонами субдукции Тихоокеанской плиты, а также к аккреционно-коллизионным складчатым зонам [18]. Сложно-складчатое строение и метаморфизм докембрийских ЗП и неоднократность процессов преобразований затрудняют расшифровку условий их формирования. Тем не менее исследования, проводимые на Канадском щите, кратонах Йилгарн и Пилбара в Австралии, Зимбабвийском и Каапвальском в Южной Африке, и современные взгляды на тектонику этих территорий позволили представить ЗП как коллажиро-ванные (аккреционно-коллизионные) террейны, сформировавшиеся в разных обстановках, и подойти к металлогении древних щитов так же, как в фанерозойских областях, – дифференцированно на геодинамической основе и не относить месторождения к одной группе «месторождений докембрийских зеленокаменных поясов», время формирования которых находилось в интервале 3,3– 2,6 млрд лет, что укладывается в несколько циклов развития с разными режимами [67], [41], [45], [55].

На Канадском щите на примере неоархейско-го ЗП Абитиби геологами-докембристами продемонстрировано, как в результате субдукционных процессов формировались древние островодужные системы, а затем происходила их коллизия с микроконтинентами [32], [73]. Смена условий сопровождалась сменой интрузивного гранитоидно-го магматизма – от тоналитов до субщелочных пород (диоритов, гранодиоритов, сиенитов, двуслюдяных гранитов) и оруденением около 2,72– 2,68 млрд лет [33], [35]. На стадии поздней коллизии сформировалась широтная система разломов Дестор – Поркьюпайн и Киркленд Лейк – Кадил-лак-Лардер, благоприятная для поступления флюидов и ограничивающая пулл-апарт бассейн. Для этих поздних бассейнов характерны: 1) веерное накопление конгломератов, в том числе гранитных и мелководных косослоистых осадков группы Тимискаминг; 2) субщелочной магматизм (внедрение монцонитов, гранитов) [66], [74]. Вблизи глубинных разломов и полей проявления гранитоидного магматизма сосредоточены все наиболее крупные месторождения золота ЗП Абитиби и провинции Вава. Близость геологической истории ЗП Учи и Сачиго (в интервале 2890–2865 и 2742– 2699 млн лет [46]) и формирования месторождений золота и ЗП Карелии в обрамлении Водлозерского блока отмечается российскими геологами [4], [5].

Рис. 1. Размещение месторождений золота на Фенносканди-навском щите [9], [47], 72]. Белые кружки – протерозойские месторождения, черные – архейские. Геологические образования показаны в различных оттенках серого. Линейные объекты – тектонические зоны

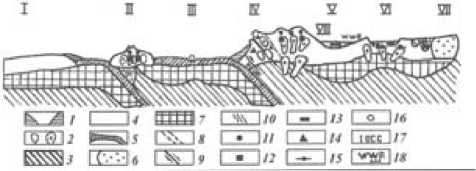

Рис. 2. Геодинамические обстановки формирования золоторудных месторождений [43], [7]. Условные обозначения: I – континентальная, II – океаническая дуга (месторождения эпитермальные, медно-порфировые и скарновые), III – заду-говый бассейн (VMS), IV – аккреционные террейны (орогенные комплексы, месторождения золота, медно-молибден-порфировые, окраинно-континентальные), V – континентальная дуга (Cu-Au-Fe-O месторождения), VI – тыловая дуга-2 (месторождения «карлинского типа»), VII – край кратона, VIII – прибрежный бассейн (тип палеороссыпи Витва-терсранд). Вмещающие толщи см. по [43]

В провинции Слэйв на СЗ Канады в гранитогнейсовом основании установлены как более древние возрасты толщ, так и сопоставимые с группой Тимискаминг [56]. Предполагаемая субдукция была направлена с востока на запад. Нижняя супергруппа включает ассоциации пород ранних ЗП ( > 2,8 млрд лет), сохранившиеся в некоторых местах кварциты, конгломераты, железистую формацию, амфиболиты, риолиты и карбонаты (~2,8 млрд лет). Верхняя перекрывающая супергруппа (пост-Йеллоунайф) представлена аренитами, песчаниками и полимиктовыми конгломератами, сопоставимыми с неоар-хейскими группы Тимискаминг. Граниты (2,7– 2,58 млрд лет), прорывающие ЗП, занимают 50 % площади. Плутоны ТТГ-комплекса – (ранние диориты, тоналиты), поздние пералюминие-вые граниты (2,65–2,62 млрд лет) – ассоциируют с вулканитами и знаменуют начало коллизионного этапа. С этим событием связывается формирование складчатых структур позднеархейского возраста, деформации и метаморфизм. С более поздними гранитами (2,58 млрд лет) связана вторая фаза деформаций, наложенная на перекрывающие конгломераты. Самые поздние деформации в краевых частях провинции связаны с протерозойскими событиями – Вопмэй и Телон орогенией (1,84–1,74 млрд лет). Месторождения золота в ЗП Йеллоунайф локализованы в меридиональных шир-зонах в базальтах c кварцево-жильной «пропиткой», хлоритом и карбонатом. Возраст жил близок по времени к гранодиоритам Дефеэйт (~2,62 млрд лет).

Африканский щит. Смена океанических, шельфовых и островодужных ассоциаций в Зимбабве связывается с субдукцией океанической коры под окраину Зимбабвийского кратона (с запада на восток). В центральной части эти породы перекрываются конгломератами и осадками группы Шамва (параллелизуемыми с осадками Тимискаминг). Внедрение Na-Ca гранитов Сесомби знаменует начало коллизии. В ореоле этих плутонов в зонах деформаций (шир-зонах) расположены многие месторождения Зимбабве. Заключительная стадия развития ЗП связана с коллизией кратонов Зимбабве и Каапвальского и формированием разделяющего их складчатого пояса Лимпопо, образованием надвигов, внедрением поздних гранитов [61]. Сопряженно возникли ССВ шир-зоны, благоприятные для поступления флюида. К ним приурочены месторождения золота ЗП Мидландс. По центральной тектонической зоне внедрилась Великая Дайка (2,58 млрд лет).

На Каапвальском кратоне (ЮАР) в ЗП Барбертон (3,57–3,08 млрд лет) золоторудные месторождения формировались ~3,1 млрд лет назад в связи с последовательными орогенически-ми событиями: внедрение гранитного плутона Каапваль (3227 млн лет), батолитов Нелспрут (3105 млн лет) и Витватерсранд (3070 млн лет). Ранняя структурно-тектоническая перестройка и смена режима компрессии (~3080 млн лет) на транстенцию [30] завершилась формированием шир-зон, гидротермальными процессами и образованием месторождений Консорт, Шеба, Фэир-вью, Агнесс и др. Отложение базальтов и осадков формации Доминион – малопродуктивных рифов нижних уровней с возрастом 3,12–3,07 млрд лет, предшествовало заложению бассейнов Пангола и Витватерсранд. Накопление прибрежных осадков в этих бассейнах (конгломератов и сланцев с возрастом 2,84–2,71 млрд лет) завершилось излиянием базальтов группы Вентер-сдорп (2,7–2,6 млрд лет). Интракратонный бассейн Витватерсранд, ограниченный субширотными тектоническими зонами, по-видимому, можно рассматривать как структуру длительного развития. Золото и платиноиды, как сейчас установлено, накапливались благодаря коллоидногидротермальному привносу по тектоническим зонам, а источник мог быть связан с длительно живущим плюмом, сформировавшим в том числе многофазный Бушвельдский комплекс [20], [23], [24]. Осадки палеопротерозойской мульды Трансвааль (2,6–2,1 млрд лет) западнее частично перекрывают позднеархейский бассейн.

Раннепротерозойские месторождения Африканского щита связаны с эволюцией ЗП этого возраста. Они известны на территории Ганы, Буркина-Фасо, Мали, Гвинеи. Формирование ЗП связано с заложением внутриконтинентального рифта, накоплением базальтов и осадков серии Бирим – турбидитов, вулканогенно-кластического материала, аргиллитов, реже химических осадков с сульфидами [10], [59]. Эбурнейский тектоногенез и гранитный магматизм (2177–2081 млн лет) вызвали деформации и метаморфизм вмещающих пород от пренит-пумпеллиитовой до амфиболитовой фации. Во впадинах накапливались конгломераты Тарквинской серии. На рудном поле (РП) Ашанти осадки прорываются гранитами Бонго (2,1 млрд лет). К СЗ шир-зонам в гранитах и их ореолах в биримийских базальтах и осадках приурочены золото-кварцево-жильные руды.

Австралийский щит. Наиболее древние геологические последовательности установлены на кратоне Пилбара (~3,6–2,8 млрд лет) [25], [26]. Они представлены мелководными осадками, вулканитами, карбонатами, эвапоритами серии Варравуна (3,6–3,2 млрд лет), осадками и вулканитами задуговых бассейнов серии Джордж Крик (3,33–3,18 млрд лет). С ними связаны самые древние колчеданы (~3,46–3,3 млрд лет). Комплекс Джордж Крик прорывают ранние граниты (3,33–3,18 млрд лет). Осадки Роебурни отложились 3,2–2,9 млрд лет назад в морском бассейне; последовательность Маунт Негри – это толеиты и коматииты континентального рифта. С коматиитами Регал связаны S-Cu-Ni руды, с осадками Вим Крик – колчеданы. Золоторудные месторождения образовались на заключительном коллизионном этапе в СЗ шир-зонах (~2,9 млрд лет).

На кратоне Йилгарн в ЮЗ Австралии основные месторождения золота приурочены к неоар-хейским ЗП, заложившимся как рифты и испытавшим поздние деформации орогенного этапа развития [27], [34]. Ранние вулканогенноосадочные последовательности ЗП районов Норсмен, Мурчисон, Южный Крест имеют возраст > 2,9 млрд лет, мафит-ультрамафиты ЗП Марда – 2,85 млрд лет. Возраст известковощелочных пород и фельзитов – 2734–2736 млн лет. ЗП Норсмен – Вилуна приурочен к зоне спрединга как энсиалический, он формировался как задуговый бассейн вблизи окраины континента. С коматиитовым магматизмом, существовавшим здесь 2715–2675 млн лет назад (над плюмом на границе океан-континент), связаны S-Cu-Ni-месторождения. Вулканиты района Камбалда отлагались 2,69 млрд лет назад [27], [62]. Пик метаморфизма здесь приходится на 2685 млн лет. В СВ районе Золотых Полей накапливались кислые вулканиты, типичные для островодужной системы аккреционной стадии развития и связанные с ними колчеданнополиметаллические руды (VMS-тип).

Структурные деформации, метаморфизм и внедрение гранитов в западных ЗП кратона Йил-гарн имеют более длительную историю. В ЗП Мурчисон ранние деформации и граниты имеют возраст 2,9 млрд лет. Возраст дотектонических гранитов района Калгурли – 2,68 млрд лет, синтектонических – 2,66 млрд лет, позднетектонических К-гранитов – 2,62–2,6 млрд лет [62]. Формирование большинства месторождений золота как в молодом ЗП Норсмен – Вилуна, так и в более древних западных ЗП (Мурчисон, Южный Крест, Марда) связано уже с коллизионной стадией их развития, заложением ССЗ шир-зон около 2,66 млрд лет и гидротермальными процессами [42], [77]. Это время окончательной кратонизации блока Йилгарн. Обобщенная модель формирования месторождений золота предполагает привнос металла растворами с нижних – средних коровых и глубоких уровней в период максимальных деформаций и метаморфизма зеленосланцевой-амфиболитовой фации.

Таким образом, помимо сингенетичных месторождений (рис. 2), непосредственно связанных с формированием рудовмещающего комплекса вулканогенно-осадочных пород или эпигенетических, сопровождающих гранитоидный магматизм ранних стадий развития, зарубежные исследователи стали выделять наиболее значительную группу крупных и гигантских месторождений, сформировавшихся в зонах сдвиговых деформаций (шир-зонах) заключительных стадий коллизионного этапа развития. Этим орогеническим событиям в архее соответствует, по Д. Гровсу, основная мировая эпоха накопления золота (2,7–2,6 млрд лет), близкая к наиболее интенсивным метаморфоген-но-метасоматическим преобразованиям [41], [42], [43], [44], [45], [64]. Эта группа месторождений была названа орогенической.

На Фенноскандинавском щите для позднеархейских ЗП Карелии в последнее двадцатилетие также были созданы модели, позволяющие рассматривать их как разновозрастные аккреционноколлизионные структуры [4], объединившие океанические островодужные, окраинно-континентальные, задуговые системы и пулл-апарт бассейны. Развитие Фенноскандинавского щита в раннем протерозое сопровождалось формированием на ЮЗ окраине Карельского кратона ороге-нических структур Раахе-Ладожской зоны, на СЗ – Лапландского рифта и СЗ шир-зон орогениче-ской стадии [37]. Завершающие орогенические события оказали влияние на весь Карельский кратон в целом. Анализ обстановок формирования, включающий изучение магматизма, состава вмещающих толщ, структур и тектоники в региональном масштабе и на локальном уровне, формирует представления о позиции, геодинамиче-ском режиме и условиях образования месторож-дений/проявлений.

ВМЕЩАЮЩАЯ СРЕДА И ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Вмещающие толщи и генетически близкие оруденению интрузивные комплексы наиболее полно передают информацию об условиях образования золотого оруденения (генезисе) – геоди-намическом режиме и палеотектонической обстановке. Именно на этом принципе чаще всего бывает основана геолого-генетическая типизация месторождений золота [7], [17], [18]. Месторождения в докембрии так же, как и в молодых областях, обнаруживают приуроченность к определенным вулканогенно-осадочным толщам и прорывающим их гранитоидным массивам и редко встречаются в гранито-гнейсовых ареалах и гранулитовых областях. Это позволяет предполагать связь золота с определенными этапами формирования этих толщ, магматизмом и гидротермальнометасоматическими процессами, сопровождающими его. Однако вмещающая среда, будучи рудолокализующим фактором, не всегда является рудоконтролирующим. Последовавшая пенепленизация и глубокая эрозия докембрийских кратонов сопровождались образованием россыпей, которые затем со временем могли быть захоронены под платформенными осадками и метаморфизованы. Учитывая состав вмещающей среды и связь с магматизмом, можно выделить следующие группы месторождений в докембрии.

Сингенетичное оруденение (первая группа) связано с вулканогенно-осадочными толщами. К полосчатой железистой формации (BIF) железистых, сульфидных и карбонатных фаций приурочены месторождения, в которых наблюдается чередование вмещающих толщ с сульфидсодержащими горизонтами (с пиритом, пирротином, арсенопиритом, золотом), иногда с магнетитовым оруденением. Особо выделяют ме- сторождения в углеродистых толщах, благоприятных для отложения сульфидов. Генезис рудных объектов этой группы обусловлен эксгаля-ционно-гидротермальными процессами. К ним относят месторождения Вубачикве в Зимбабве, Люпин в Канаде, Маллапоконда в Индии, а также дефомированные в складки и разообщенные руды месторождения Хоумстейк (север США). Но принадлежность большинства этих месторождений к группе сингенетических руд, на наш взгляд, требует тщательного анализа. В эту же группу попадает класс колчеданных стратифицированных месторождений, в которых встречается рассеянное золото.

Вторая группа объединяет докембрийские месторождения в гидротермально-измененных толщах кислого-среднего состава (туфах, туффи-тах, вулканитах), прорванных дайками, силлами либо штоками кислых порфиров. Они представлены Au-S-кварцевыми (карбонат-кварцевыми) прожилковыми типами либо локализованы в зонах эруптивных брекчий [11], [12]. Месторождения такого генезиса небольшие, но в целом по РП могут обладать большими запасами, например, РП Поркьюпайн – 1800 т (Холинджер). Среди них встречаются такие гиганты, как месторождение Хемло в Канаде. Генезис, субпластовая локализация, источник золота и формационная принадлежность месторождения вызывают споры. Существуют две точки зрения на его образование: 1) вулканогенно-осадочное [76]; 2) связанное с внедрением гранит-порфиров Моус-Лейк [58], [60].

Третья группа объектов связана с вулканизмом кислого-среднего состава, гранитами и трещинной тектоникой и представлена месторождениями Au-Ag-содержащих полиметаллических руд (Pb-Zn-Cu). Они называются вулканогенные массивные сульфидные руды (VMS). Это месторождения Главного сульфидного пояса Финляндии, РП Норанда в Канаде (Хорн, Буска-2, Номагами) [49], [51], [54].

Четвертая группа – месторождения порфирового типа (Au-Cu-Mo- и Au-Cu-порфировые), такие как Мак-Интар и Лак-Троилус в Канаде, Баддингтон в Австралии. Они связаны с малоглубинными интрузиями порфирового типа. К этой же группе относятся протерозойские месторождения Финляндии и Швеции [65], [36], [72], связанные с гранитами и представленные зональными рудными объектами Cu-Mo, Pb-Cu-Zn, W-Cu-Mo с Bi, Te, Au, Ag. В своей полиметаллической части эти руды сближены с подобными вулканогенного генезиса.

К пятой группе относятся Au-кварцевые, AuS-кварцевые жильные или штокверковые месторождения, связанные с интрузивными комплексами Na-Ca и субщелочного ряда (гранит-порфирами, габбро-диорит-гранитами, монцо-нитами-сиенитами-гранитами). К ним относятся месторождения Сигма, Ламакви, Киркленд Лейк в Канаде, Глоб Феникс в Зимбабве, Морнинг Стар в Австралии. Оруденение локализуется как в магматитах, так и в экзоконтактах интрузивов. Золоторудная минерализация в районе Тимиска-минг наложилась на толщи пулл-апарта и прорывающие их монцониты и лампрофиры.

Шестая группа – Au-Ag-содержащие Cu-полиметаллические руды в скарнах [29], или Au-апоскарновые [18]. Они связаны с гранитами, прорывающими карбонатные толщи и формирующими сложного состава скарны с магнетитом, касситеритом, висмутотеллуридами.

Седьмая группа – месторождений золота в ба-зитах и ультрабазитах делится на две подгруппы: 1) имеющие непосредственную генетическую связь с базит-гипербазитовыми интрузиями и приуроченные к сульфидным горизонтам в расслоенных интрузиях и 2) локализованные в шир-зонах и наложенные на базит-ультрабазитовые толщи. Месторождения 1-й подгруппы характерны для рифтогенных структур и представлены комплексными S-Cu-Ni и Cr-рудами магматического генезиса с ЭПГ и Au (к ним относятся Великая Дайка в Зимбабве, Бушвельд в ЮАР, Мончегорский и Бураковский массивы в Фенноскандии). Примерами объектов 2-й подгруппы являются золоторудные месторождения-гиганты в базитах и коматиитах Австралии (Голден Майл, Калгурли, Норсмен), Индия (Колар), Зимбабве (Кем-Мотор), ЮАР (Монарх).

К восьмой группе относятся Au-Cu-U месторождения (а также более сложного комплексного состава, содержащие U, Cu, Au, Ag, Co, Mo, Se, РЗЭ, иногда V, Ti, Pd, Pt) в углеродистых или других осадочных протерозойских толщах, обычно приуроченные к стратиграфическим или иным структурным несогласиям, к трещиноватым или сдвиговым зонам (Падминское РП в Карелии). Для них редко устанавливается связь с гранитои-дами. Уникальным объектом, расположенным в зоне дробления и метасоматической переработки вмещающих толщ, над апикальной областью монцонит-гранитного массива Баргоен, является месторождение-гигант Олимпик Дэм в ЮВ Австралии (Fe-O-Ag-Au-U-Cu-S) с запасами 1,2 тыс. т золота и возрастом ~1,6 млрд лет [53].

Девятая группа объединяет месторождения Au и U в кварцевых конгломератах – древних метаморфизованных россыпях (в ЮАР (Витва-терсранд), в Гане, Канаде, Бразилии). Для многих месторождений этой группы сейчас доказано существование дополнительного гидротермального источника и привноса золота и других компонентов с отложением в кварцевых жилах.

СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ МЕТАМОРФИЗМА

Основными рудоконтролирующими структурами докембрийских золоторудных месторождений являются зоны сдвиговых деформаций, связанные с формированием аккреционноколлизионных структур, которые коррелируются с пиком основных орогенических событий (де- формации, гранитообразование, метаморфизм и метасоматоз) или завершают эти процессы. Среди критериев локализации крупных (с запасами > 100 т золота и содержанием Au 10 и более г/т), суперкрупных и гигантских ( > 500–1000 т) экономически значимых месторождений золота главную роль играют структурные элементы трещинной и складчатой тектоники, в меньшей степени их размещение контролируется магматическими и литологическими образованиями [6], [7], [11], [12], [17], [18].

К рудоконтролирующим нарушениям относятся любые трещинные нарушения дорудного заложения, вдоль направления которых размещается оруденение. Систематизация рудоконтролирующих структур позволяет выделять среди них региональные и локальные. Региональные нарушения в пределах металлогенической зоны (от нескольких десятков до сотен километров) осуществляют контроль месторождений разных генетических типов. Локальные нарушения характеризуются меньшей протяженностью (1–10 км), отделены или оперяют главное направление и осуществляют контроль оруденения в пределах рудных узлов, полей и месторождений. Рудные поля и месторождения золота докембрия во всех известных случаях пространственно связаны с протяженными системами глубинных разломов. Считается, что сами разломы играют роль флюидо- и рудоподводящих каналов, тогда как рудовмещающими являются сопряженные и оперяющие их сдвиговые зоны, литолого-стратиграфические горизонты или границы толщ. На основе этого выделяют две группы объектов: 1) стратифицированные и

-

2) структурно контролируемые. К стратифицированным относятся сингенетические месторождения, контроль оруденения в которых осуществляется неоднородностями пород, прослоями и тесно связан с литологическим фактором, иногда с синвулканическими разломами. К структурно контролируемым относятся крупные месторождения эпигенетических руд, имеющие непосредственную связь с интрузивами (гранитами, гранодиоритами, порфирами), близкие к главной фазе деформаций и постметаморфические. Рудо-контролирующими структурами в этом случае являются сдвиговые зоны: нарушения типа пологих надвигов (thrust), крутых (shear) и косо-наклонных (oblique) сдвигов и сдвигов с горизонтальной составляющей (strike-slipe). Рудолокализующие структуры более разнообразны – это зоны разломов, рассланцевания и трещиноватости с широко проявленным метасоматозом и вкрапленным или жильным золотосульфидным и золото-кварцевым оруденением. В масштабе рудных полей и месторождений выделяются следующие наиболее благоприятные для локализации оруденения деформации: пересечение разломов, крылья и осевые поверхности складок, асимметричные складки, флексуры, дуплексы, будинаж, реверсивные и ротационные

структуры, зоны рассланцевания, эшелонированные трещины и трещины типа «конского хвоста», штокверки и жильные зоны в ореоле порфировых даек и интрузий. Существуют закономерности в морфологии золото-кварцевых жил (в масштабе рудных тел) в зависимости от условий хрупко-пластичных деформаций и Р–Т условий среды. В условиях зеленосланцевой фации образуются ветвящиеся жилы, прожилки, в условиях амфиболитовой фации – более четкие пластовые и крупные жилы.

На Канадском щите в богатейшей золоторудной провинции Супериор, хорошо геологически и геохронологически изученной [33], [35], [49], [71], [73], известны два типа гидротермальных месторождений – сингенетические стратифицированные и структурно контролируемые в ореоле известково-щелочных гранитов, секущих ЗП. Среди последних главными рудоконтролирующими структурами в провинции Супериор (ЗП Абитиби) являются тектонические зоны Кадил-лак-Лардер и Дестор-Поркьюпайн, в пределах которых развиты гранитные тела и нарушения 2–3-го порядка. Формирование месторождений связывается с флюидами, поступающими по разломам. Они, в свою очередь, связаны с процессами обезвоживания погружающегося слэба, нижнекоровым метаморфизмом, образованием гранулитов (в зоне Капускасин), коровым магматизмом и горячими инъекциями из мантии.

Первичное гидротермальное накопление золота в Зимбабве на Африканском континенте связывается с фельзитовым вулканизмом на стратифицированных месторождениях в полосчатых железистых формациях типа Вубачикве в ЗП Гванда и Булавайо [31], [70]. Структурноконтролируемое Au-кварцевое, Au-S-кварцевое и Au-S-оруденение Зимбабве связано с шир-зонами: 1) зоны деформаций и складки вокруг раннеорогенных плутонов (тоналитов, гранодиоритов) группы Сесомби либо 2) вдоль ССВ линейных сдвиговых зон, развивающихся сопряженно с деформациями коллизионного пояса Лимпопо, образованного в результате коллизии кратонов Каапваль и Зимбабве. Шир-зоны представляют здесь продольные в плане, круто и умеренно падающие зоны сдвиговых дислокаций (или скалывания), в которых породы гораздо сильнее дислоцированы или брекчированы. Метаморфические преобразования в шир-зонах не превышают цеолитовой-зеленосланцевой фаций, увеличиваясь к югу до амфиболитовой фации. В ЗП Бухва-Мвеза, примыкающего к северной части складчатого пояса Лимпопо, метаморфизм достигает Т = 580 оС, Р = 5 кбар [75]. Золоторудных месторождений в поясе Лимпопо и шир-зонах ЗП Бухва-Мвеза, за исключением месторождения Ренко, неизвестно. Образование золотой минерализации в ЗП Мидландс происходило во время трех фаз деформаций [31]: главная 1-я фаза и гидротермального образования золота коррелируется со становлением гранитов груп- пы Сесомби (2,65 ± 0,06 млрд лет), деформациями Д1 с направлениями СЗ-ЮВ и З-В и левосторонней транспрессией по всей территории. 2-я фаза образования золотого оруденения связана с ремобилизацией вещества при региональных термических событиях около 2,52–2,57 млрд лет, коррелируемых с посттектоническими монцогранитами группы Чилиманзи (2,55–2,57 млрд лет). Эта фаза деформаций близка ко времени эксгумации гранулитов Лимпопо – 2595 ± 13 млн лет [61]. 3-я фаза (2,41 ± 0,07 млрд лет) образования золота коррелируется с образованием поздних фаз Великой дайки.

Архейские орогенические золоторудные месторождения широко представлены на Йилгарн-ском кратоне в Австралии. Несмотря на то что месторождения в ЗП этого кратона приурочены преимущественно к основным-ультраосновным породам РП Калгурли, встречаются также рудные объекты в вулканогенно-осадочных толщах (Ка-новна Белле, Санрайс Дем) и в гранитах (Голден-Ситес, Тармоола), поэтому литологический контроль не является определяющим. Здесь месторождения мирового класса контролируются структурами, которые образовались и/или были реактивированы во время основного регионального пика сдавливающих деформаций (Д2-Д4) ВСВ-ЗЮЗ направления [26], [34], [40], [41], [68], [69]. Оруденение «привязывают» к основному термальному пику метаморфизма (до амфиболитовой фации) и выведению на поверхность гранулитов на ЮЗ кратона [68]. На РП Калгурли золоторудная минерализация несколько оторвана от орогенных порфиров, гранитов и посттектонических сиенитов, монцогранитов (2665–2650 млн лет) и возникла позднее на 20 млн лет (~2640–2630 млн лет). Основной тип структур месторождений Австралии – это средне- или крутопогружающиеся шир-зоны, жилы, реже пологие надвиговые структуры. Золото встречается в нескольких типах залежей: 1) в хрупко-пластичных шир-зонах с кварцевожильной системой; 2) во вкрапленных рудах, ассоциирующих с шир-зонами; 3) в форме штокверковых тел; 4) в пластовых телах («золоторудных рифах»). Для месторождений характерно сочетание нескольких структурно-текстурных типов руд и пересечения минерализованных зон.

Месторождение Колар в Индии [17] контролируется СЗ зонами разломов (Балагхатским, Майсурским и Гиффордским), имеющим горизонтальную и вертикальную компоненту смещения до 100–150 м и относимым к левосторонним сбросо-сдвигам. Золото приурочено к структурам меридионального простирания, к крутопадающим жилам и зонам с сульфидной вкрапленностью. Вмещающие толщи претерпели складчатость и метаморфизм амфиболитовой фации.

В соответствии с коллажированным характером ЗП Карелии и с учетом стадийности их развития (аккреционно-коллизионной) можно наметить перспективные типы рудоконтролирующих структур для этой территории: 1) зоны де- формаций, контролирующие размещение кислосредних порфировых даек и тел, и ареал их распространения; 2) сдвиговые зоны в ореоле ранне-, син- или позднеорогенных интрузивов;

-

3) сдвиговые зоны синколлизионных этапов деформаций позднеархейского или свекофеннского возрастов и сопровождающие их разломы;

-

4) раннерифейские деформации.

РУДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССОВ

Как показывает геохронологическое датирование, формирование крупных и гигантских месторождений имеет длительную историю от начала заложения структур, к которым они приурочены, накопления оруденения дорудного этапа до образования промышленных концентраций, а также и их более позднего переотложения [6]. Длительная подготовка идет и на уровне нижней мантии, и в коре, а непосредственное рудоотложение происходит в относительно короткий промежуток времени. Например, формирование месторождения Сухой Лог (Восточная Сибирь) началось в рифее с накопления осадков со слабозолотоносным пиритом [8], [15]. Золото-арсенопирит-пиритовые руды отложились в герцинскую эпоху. В кайнозое произошло переоотложение Au и его локальное скопление в карсте, а затем образование россыпей (от 1,2–0,9 до 0,3 млрд лет).

Учитывая значительную роль предрудной подготовки, можно выделить два варианта формирования месторождений [14]: 1) в результате одного тектономагматического цикла; 2) в течение нескольких циклов. В первом случае подготовка по длительности и смене геодинамических режимов укладывается в один цикл Вильсона или его часть (~200 млн лет). Этот вариант присущ кайнозойским и современным вулканическим островодужным системам и был установлен для многих позднеархейских ЗП, не подвергшихся наложенной тектоно-магматической активизации и метаморфизму, вызывающих омоложение, реювинацию земной коры и приводящих к появлению новых генераций руд. Например, в провинции Супериор в Канаде в ЗП Абитиби (возраст пород – 2,75– 2,67 млрд лет [35]) отложение золота укладывается в интервал 20–50 млн лет на рубеже 2663– 2580 млн лет (U-Pb возраст по титаниту, рутилу, монациту из метасоматитов) и происходит после главной фазы складчатости и метаморфизма. (Возраст по слюдам – 2579–2450 млн лет; К-Ar метод.)

В варианте с длительностью более 200 млн лет возможна реювинация коры, повторение тектоно-магматических циклов, смена геодинами-ческих обстановок. Это характерно для мезозойских месторождений СВ России. На Украинском щите в Чертомлыкской архейской зеленокаменной структуре золотая минерализация имеет AR-и PR-возраст [3], [21]. Подобная ситуация характерна для многих архейских объектов Карелии и месторождения Колар в Индии.

РУДНО-ФОРМАЦИОННЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА

Общепризнанной классификации золоторудных месторождений не существует, хотя накоплен большой опыт их систематизации [6], [7], [13], [17], [18], [22], [29], [50], [51], [52]. Используется и геолого-промышленная типизация месторождений [1], [11]. В систематиках зарубежных и отечественных ученых доминируют такие признаки, как состав вмещающей среды, глубина формирования, структурный критерий и тип изменений [16]. По температуре образования традиционно выделяют эпи-, мезо- и гипотермальные месторождения, иногда даже эти слова вводят в название РФ [72]. Многомерная систематика рудных объектов фане-розоя [6; 8–9] представляется наиболее полной, так как учитывает обстановки их формирования . Среди гидротермальных месторождений золота Ю. Г. Сафонов выделяет до 20 типов, три из них отнесены к типичным для докембрии: 1) золото-силикатно-сульфидные стратиформные в железистой формации ЗП (Лупин в Канаде, Морроу-Велью в Бразилии, Хоумстейк в США, Вубачикве в Зимбабве); 2) Au-кварцевые и Au-карбонатные жильные в ЗП (Колар в Индии, Доум, Холлинджер, Лардер Лейк, Йеллоунайф в Канаде, Калгурли, Норсмен в Австралии, Кем Мотор в Зимбабве); 3) Au-S-барит-кварцевые вкрапленно-прожилко-вые в ЗП (Хемло, Канада). Для зарубежной части Фенноскандии выделены: 1) золотосодержащие вулканогенные массивные колчеданные руды (VMS), 2) Au-Cu-порфировые, 3) Au-скарновые, 4) орогенические мезотермальные в шир-зонах,

-

5) палеороссыпные [47], [48], [72].

Рудно-формационные типы называются по ведущим элементам руд: золоторудная, золотосульфидная, золото-полиметаллическая, золототеллуровая. В длительно развивающихся областях возможно совмещение разных РФ типов. Минеральные типы руд традиционно выделяются по ведущим минералам. К ним относятся золото, пирит, пирротин, арсенопирит, халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит, стибнит, висмуто-теллуриды, сульфосоли, серебро. Из нерудных минералов наиболее широко развиты кварц, карбонаты (доломит, кальцит, анкерит), турмалин, хлорит, серицит, фуксит, альбит, микроклин, барит (см. таблицу). На месторождении Хемло (Канада) встречаются кварц, барит, золото, пирит, молибденит, арсенопирит, теллуриды, реальгар, киноварь; в ультрабазитах РП Калгурли (Австралия) – Au-Te-минерализация (золото, пирит, шеелит, арсенопирит, теллуриды). На месторождении Монарх (ЮАР) среди ультрабазитов распространены стибнит, бертьерит, арсенопирит, ульманнит, герсдорфит, тетраэдрит, золото, шеелит, что указывает на разные источники вещества.

ВЫВОДЫ

Учитывая геодинамику развития древних щитов и эволюцию магматизма, в раннем докембрии можно выделить несколько ведущих обстановок образования месторождений золота [7], [42], [43], [44]. Особо выделяются кварцевые конгломераты, в которых формирование богатых золотоносных рифов связывается с поздними гидротермами и глубинными источниками. Орогенический режим максимального проявления гранитного плутонизма и структурно-тектонических деформаций относится к наиболее перспективным условиям локализации гидротермальных золоторудных объектов (в шир-зонах). Рифтогенные обстановки стоят на третьем месте по значимости: в этих условиях Au накапливается с ЭПГ в расслоенных базитах-ультрабазитовых интрузиях.

Факторами, контролирующими месторождения золота в орогенных областях докембрийских щитов, являются: 1) литологический (благоприятные рудовмещающие толщи, углеродистые сланцы, полосчатые железистые формации); 2) магматический (малоглубинные интрузии и дайки кисло-среднего состава); 3) структурно-тектонический (формирование крупных региональных шир-зон, локальных складчато-разрывных дислокаций, непосредственно рудных тел, жил и сопровождающих метасома-титов); 4) метаморфический фактор (фации низких и умеренно барических режимов, зеленосланцевая-амфиболитовая); 5) средне- и низкотемпературные метасоматические изменения в ореоле интрузивных тел, даек и в шир-зонах; 6) кислотность-щелочность среды и состав флюидов.

Представления о генезисе месторождений можно составить, понимая всю историю его развития и накопления руд. Знание всех этих факторов необходимо при проведении металлогени-ческого анализа территории Восточной Фенно-скандии, ее оценки на золото и планировании поисковых работ.

|

Докембрийские мезотермальные месторождения золота |

||||||

|

Месторождения |

Запасы золота |

Тип месторождений |

Вмещающие породы |

Метаморфизм |

Рудная минералогия |

Стиль изменений |

|

Канада |

||||||

|

З/п Абитиби |

||||||

|

Холинджер-Макинтайр. РП Поркьюпайн |

1000 т 1,8 тыс. т |

кварцевые жилы, штокверки, шир-зоны |

мафитовые и фельзитовые потоки, кварц-плагиопорфиры, пирокласты |

ЗС |

золото, пирит, пирротин, (галенит, сфалерит) |

серицит, анкерит (хлорит, кальцит, кварц, альбит) |

|

Доум |

> 350 т |

кварцевые или анке-ритовые жилы и штокверки |

мафические вулканиты, сланцы, конгломераты, фельзитовые порфиры |

ЗС |

золото, пирит, пирротин, (халькопирит, сфалерит) |

анкерит, пирит, серицит |

|

Керр Эддисон, Лардер Лэйк. Киркленд Лейк. РП Поркьюпайн |

> 320 т > 700 т 760 т |

штокверки и лестничные жилы |

высоко-Mg-базальты, толеиты, порфиры, дайки сиенитов, осадки |

ЗС |

золото, пирит, шеелит, арсенопирит |

анкерит, доломит, альбит, мусковит |

|

Ламаква (Сигма) Вал-д-Ор |

150 т > 110 т |

крутые жилы и брекчии в шир-зонах, пологие жилы |

долериты, андезитовые потоки, плагио-порфировые дайки |

ЗС |

золото, пирит, пирротин, (сфалерит, халькопирит, галенит, теллуриды, шеелит) |

кальцит, белая слюда |

|

Лэйк Шоур, Райт-Хэгривас, Тег-Хугс |

> 250 т 150 т 115 т |

Листоватые жилы, штокверки и брекчии внутри шир-зон |

щелочные интрузивы, кластические осадки, щелочные вулканиты |

ЗС |

Золото, пирит, халькопирит, (молибденит, теллуриды, гематит, галенит, сфалерит, барит) |

анкерит, доломит, белая слюда |

|

Хемло |

||||||

|

Пэйдж Вильямс Голден Гиант, Дэвид Белл |

> 290 т ~190 т ~105 т Сум. 600 т |

вкрапленные рас-сланцованные в туфах |

кварц-полевошпат-мусковитовые сланцы (кристаллотуфы), конгломераты |

ЗС–А |

золото, пирит, молибденит, сфалерит, арсенопирит, стибнит, тетраэдрит, теннантит, реальгар, киноварь, барит |

микроклин, мусковит, V-слюда, биотит, флогопит, (кианит, силлиманит) |

|

Ред Лэйк |

||||||

|

Кэмпбелл, Рэд Лэйк |

~170–190 т |

жильная система параллельная и косая к шир-зоне |

химические осадки (карбонатные и BIF) |

ЗС |

золото, пирит, пирротин, арсенопирит, магнетит, шеелит |

доломит, кальцит, кварц хлорит, альбит |

|

Йеллоунайф |

||||||

|

Гиант Кон-Рикон Йеллоунайф |

> 180 т (107) т Сум. 300 т |

кварцевые жилы в крутой хрупкопластичной шир-зоне |

шаровые потоки базальтов |

А |

золото, пирит, (стибнит, сульфосоли шеелит, галенит) |

серицит, анкерит, хлорит, альбит |

|

Австралия |

||||||

|

Йилгарн |

||||||

|

РП Калгурли Голден Майл |

2500 т ~1800 т |

сдвиги крутые, пластичные и хрупкие разломы, реже брекчии |

силл толеитовых доле-ритов |

ЗС |

золото, пирит, (шеелит), арсенопирит, теллуриды |

мусковит, анкерит, пирит, кварц |

|

Сонс Гвалиа |

> 90 т |

крутая шир-зона, будинированные кварцевые жилы |

толеиты и высоко-Mg-базальты |

ЗС |

золото, пирит, арсенопирит, реже пирротин, халькопирит |

мусковит, биотит, анкерит, пирит |

|

Марароа-Краун, Норсмен |

> 70 т |

смятые ленточные кварцевые жилы |

толеитовые базальты и ультрамафиты |

ЗС |

золото, пирит, (галенит, шеелит, теллуриды) |

биотит, амфибол, (хлорит, карбонат) |

|

Биг-Белл, Марчисон |

> 90 т |

кварцевые жилы |

толеитовые базальты и долериты |

А |

золото, пирит, арсенопирит, пирротин, стибнит, халькопирит, галенит шеелит, магнетит |

пирит, мусковит, (кварц, микроклин, рутил, силлиманит) |

|

Г. Шарлотта, Кал-гурли |

> 70 т |

– |

гранофиры, силл доле-ритов |

ЗС |

золото, пирит, шеелит |

серицит, кварц, альбит анкерит |

Продолжение таблицы

Зимбабве

|

Мидландс |

||||||

|

Кэм-Мотор |

~150 т |

крутые жилы и штокверки, в шир-зоне |

толеитовые и высоко Mg-базальты, андезиты, долериты, осадки |

ЗС |

золото, пирит, арсенопирит, стибнит, (сфалерит, шеелит) |

кварц, анкерит |

|

Феникс |

> 105 т |

кварцевые жилы и штокверки |

дуниты, перидотиты |

ЗС |

золото, пирит, стибнит, арсенопирит |

магнезит, фуксит, тальк |

|

Дэлни |

> 50 т |

жилы и вкрапленность в крутых хрупко-пластичных шир-зонах |

потоки толеитовых базальтов |

ЗС |

золото, пирит, арсенопирит, реже халькопирит, галенит, шеелит, тетраэдрит, сфалерит |

анкерит, белая слюда, хлорит, альбит |

|

Голден Валлей- Пачвэй |

> 45 т |

ленточные кварцевые жилы в узких шир-зонах |

толеитовые базальты, реже порфиры кварц-полевошпатовые |

ЗС |

золото, пирит, арсенопирит, реже шеелит, галенит, халькопирит, сфалерит |

кальцит, белая слюда, рутил, пирит |

|

Глоб-Феникс |

120 т |

кварцевые жилы и штокверки в измененных ультрамафитах |

граниты, магнезитовые сланцы по ультрамафи-там |

ЗС |

золото, стибнит, арсенопирит, пирит, (сфалерит, галенит) |

магнезит, тальк; белая слюда, карбонат (в гранитах) |

|

Шамва |

> 50 т |

узкие кварцевые жильные тела в рас-сланцованных породах |

переработанные риодацитовые агломераты и туфы |

ЗС |

золото, пирит, реже сфалерит, пирротин, халькопирит, галенит арсенопирит |

карбонат, пирит, белая слюда |

|

Ренко, пояс Лимпопо |

~17 т |

хрупко-пластичные шир-зоны, поздние жилы |

гранулиты по эндерби-там |

Г |

золото, пирротин, халькопирит, пирит, висмутин |

серпентин, биотит, серицит (эпидот) |

|

Индия |

||||||

|

Колар |

> 790 т |

кварцевые жилы и жильные тела в шир-зонах в амфиболитах и в BIF |

базальты, ультрамафи-ты, химические осадки (BIF) |

А |

золото, пирит, пирротин, арсенопирит, реже сфалерит, галенит, шеелит |

кварц, диопсид, роговая обманка, биотит (серицит, хлорит, кальцит, анкерит) |

|

Хатти |

> 30 т |

рассеянные жилы в шир-зонах |

Fe-толеиты, фельзитовые вулканиты и метаосадки |

ЗС–А |

золото, арсенопирит, пирит, халькопирит, пирротин, шеелит |

хлорит, биотит, серицит, кальцит и анкерит |

|

Бразилия |

||||||

|

Минас Жераис, Морроу Велью, Рапосос |

320 т |

массивные, гнездовые сульфидные и суль-фид-кварцевые руды в сланцах |

кварц-доломит-(сидерит) -альбитовые сланцы (карбонатные фации BIF) |

ЗС–А |

золото, пирротин, арсенопирит, пирит, (халькопирит, тетраэдрит, борнит, сфалерит, стибнит, галенит) |

фуксит, пирит, (альбит, кварц) |

|

ЮАР |

||||||

|

Барбертон |

||||||

|

Новый Консорт, Шеба, Фаирвью, Агнес |

55 т 65 т 38 т 19 т |

массивные и вкрапленные сульфидные руды в шир-зонах, брекчии |

кварциты, кластические осадки, ультрамафиты |

ЗС |

золото, арсенопирит, пирротин, пирротин, пирит, (халькопирит, пентландит) |

карбонат, кварц |

|

Мурчисон |

||||||

|

Монарх |

60 т |

залежи-линзы, параллельные шир-зоне. Руды массивные и вкрапленные |

ультрамафитовые потоки (измененные), метаосадки |

ЗС |

золото, стибнит, бертьерит, пирит, арсенопирит, реже тетраэдрит, ульманнит, герсдорфит, шеелит |

карбонат, кварц |

|

Карелия (архейские з/к пояса и проте |

розойские структуры) |

|||||

|

Педролампи (AR 2 ) |

40 т |

кварцевые жилы в милонитах шир-зоны (AR 2, PR 1 ) и их ССВ и СЗ пересечения |

базальты, карбонат-хлорит-серицитовые сланцы по песчаникам и конгломератам |

ЗС |

золото, пирит, халькопирит, МПГ, серебро |

карбонат, пирит, кварц, серицит, хлорит, турмалин |

|

РП Таловейс: Тало-вейс (1), Берендей |

Сум. 46 т |

кварцевые жилы в шир-зоне и вкрапленность |

гранит-порфиры, кварцевые диориты (1) |

А (вмещающие) |

золото, пирит, реже BiTe |

кварц, серицит, альбит, микроклин |

|

Окончание таблицы |

||||||

|

Рыбозеро |

15 т |

колчеданы массивные (1) и вкрапленные (2) в шир-зоне |

вулканогенно-осадочная толща 1), метакоматииты (2) |

ЗС-ЭА |

золото, пирит, халькопирит, арсенопирит, Ni-Sb-As, галенит, Bi-Te и др. (1). Пирит, золото, МПГ (2) |

серицит, кварц, цоизит (1), пирит, карбонат, тальк, хлорит (2) |

|

Лобаш-1 |

8,7 (50) |

пологие залежи, вблизи контакта с дайками. Руды вкра-пленно-прожилковые |

метатуфы и андезиты, метагаббро, порфировые дайки |

ЭА-А |

пирротин, халькопирит, сфалерит, галенит, BiTe, золото, электрум |

биотит, эпидот, кварц, карбонат, хлорит |

|

Майское |

(С 2 +Р 1 ) – 9 и 11 т (20 т) |

кварцевые жилы в СВ шир-зонах |

метабазальты (PR 1 jt) |

ЗС |

золото (пирит, пирротин, галенит, сфалерит) |

хлорит, альбит, кальцит, кварц, серицит, Ва-полевые шпаты |

|

Воицкое |

кварцевые жилы в СВ шир-зонах |

кварцито-песчаники (PR 1 jt) |

ЗС |

золото, борнит, халькопирит, Ag-Se |

серицит, барит, кварц, монацит |

|

|

Кольский п-ов |

||||||

|

Пеллапахк |

Р 1 -24 т |

сульфиднокварцевые жилы |

граниты, вмещающие толщи |

А |

молибденит, халькопирит, золото |

кварц, мусковит |

|

Оленинское |

Р 1 -3 т Р 2 -5 т |

шир-зона с гнездово-вкрапленной минерализацией |

амфиболиты |

А |

арсенопирит, золото, серебро |

Кварц, биотит, актинолит, эпидот |

|

Няльм 1, 2 |

Р 1 -3 т (1) + 3,4 т (2) |

жилы кварцевые и штокверк |

шток габбро-диоритов (1). Габбро-диабазы (2) |

А |

пирит пирротин, золото, халькопирит Bi-Te, арсенопирит |

кварц, мусковит, биотит, эпидот акти нолит |

|

Финляндия |

||||||

|

З/п Хатту (AR 2 ). РП Иломантси (Валкеа-суо (1), Пампало) |

Запасы 50 т 2,75 т 8,1 т |

С-Ю шир-зона. Контакты с грани-тоидами и порфировыми дайками |

слюдистые сланцы по туфам, дайки, гранодиориты (1). Метабазальты и метакоматииты (2) |

З-А |

пирротин, пирит, арсенопирит (1). Пирротин, пирит, халькопирит, BiTe галенит, золото(2) |

кварц, серицит, турмалин (1), биотит, альбит, микроклин, кальцит (2) |

|

Лапландский з/п Сааттапора (PR 1 ) |

6,3 т |

зона З-В (линия Сир-кка) |

сланцы по метаосадкам и туфам среднего состава. Прорваны долерита-ми. |

З |

пирит, пирротин, халькопирит, герсдорфит, пентландит, золото и др. |

альбит, карбонат серицит, в жилах – кварц, Fe-карбонат, турмалин |

|

Пахтаваара |

15 т |

пересечение зон разломов CЗ и СВ |

метакоматииты |

З |

магнетит, пирит, халькопирит, золото пентландит, миллерит, пирротин |

карбонат, тальк, хлорит, барит, кварц, турмалин |

|

Сурикосикко |

110 т |

вкрапленно-прожилковое в шир-зоне |

черные сланцы, туффи-ты |

ЗС |

арсенопирит, золото, мальдонит, сам. висмут |

альбит, карбонат, серицит |

|

Юомасуо |

3,36 т |

С-Ю шир-зона |

основные метавулканиты, серицитовые кварциты |

ЭА-ЗС |

пирротин, пирит, Co-пентландит, халькопирит, Bi-Te золото, галенит |

альбит, хлорит, актинолит, серицит, биотит, карбонат |

|

Сланцевый пояс Тампере: Кутемаяр-ви (Оривеси), Хавери |

13 т 28 т |

зона рассланцевания; Хавери: VMS-тип в складчатой структуре |

вулканогенно-осадочная толща среднего состава; фельзиты, метабазальты |

ЭА |

пирит, Te-Bi, галенит, золото; пирит, пирротин, халькопирит, BiTe, сфалерит, золото |

биотит, хлорит, в жилах – кварц, эпидот, биотит, хлорит, амфибол, сульфиды |

|

Зона Раахе-Хаапаярви: Лайвакангас, Лауриноя, Осиконмяки |

33,7 т 4,6 т 4,4 т |

шир-зоны СЗ и ЮВ простирания и рас-сланцевание вблизи контакта |

тоналиты и вмещающие сланцы, метабазальты |

ЭА-А |

пирротин, арсенопирит, леллин-гит, халькопирит, сфалерит, галенит, золото, электрум, Bi-Te, шеелит |

биотит, кварц, микроклин, турмалин серицит, альбит, хлорит, (диопсид) |

|

Копса |

14 т |

пересечение СЗ и СВ зон, жильная штокверкового типа |

шток гранит-порфиров в вулканогенноосадочной толще |

А |

халькопирит, арсенопирит, золото пирротин, сфалерит леллингит, Bi-сульфосоли |

кварц, биотит, микроклин, амфибол |

Примечание. Данные по [51], [48], [72], [9], [2]. З – зеленосланцевая, ЭА – эпидот-амфиболитовая, А – амфиболитовая, Г – гранулитовая.

Список литературы Золотое оруденение в докембрийских щитах земли (геодинамическая позиция, систематика и основные принципы изучения)

- Беневольский Б. И. Золото России. М.: Геоинформцентр, 2002. 462 с.

- Гавриленко Б. В. Минерагения благородных металлов и алмазов северо-восточной части Балтийского щита: Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. Апатиты, 2003. 60 с.

- Коваль В. Б., Коптюх Ю. М., Ярощук М. А. и др. Золоторудные месторождения Украинского щита (Украина)//Геология рудных месторождений. 1997. Т. 39. № 3. С. 229-247.

- Кожевников В. Н. Архейские зеленокаменные пояса как аккреционные орогены. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. 269 с.

- Кожевников В. Н., Голубев А. И., Рыбаков С. И. Рудоконтролирующие факторы золотоносности в архейских зеленокаменных поясах (на примере Сьюпириор и Карельского кратонов)//Геология и полезные ископаемые Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1998. С. 5-23.

- Константинов М. М., Некрасов Е. М., Сидоров А. А., Стружков С. Ф. Золоторудные гиганты мира. М.: Научный мир, 2000. 269 с.

- Крупные и суперкрупные месторождения рудных полезных ископаемых. Т. 2. Стратегические виды рудного сырья. М.: ИГЕМ РАН, 2006. 672 с.

- Лаверов Н. П., Дистлер В. В., Миторфанов Г. Л. и др. Платина и другие самородные металлы в рудах месторождения золота Сухой Лог//ДАН. 1997. Т. 255. № 5. С. 664-668.

- Минерально-сырьевая база Республики Карелия. Петрозаводск: Карелия, 2005. Кн. 1. 278 с.

- Михайлов В. А. Геологические особенности месторождений золота Западной Африки//Геология рудных месторождений. 2002. Т. 44. № 6. С. 500-509.

- Некрасов Е. М. Зарубежные эндогенные месторождения золота. М.: Недра, 1988. 286 с.

- Некрасов Е. М.Главные геолого-структурные типы и особенности крупных эндогенных месторождений золота//Отечественная геология. 1996. № 2. С. 19-29.

- Петровская Н. В., Сафонов Ю. Г., Шер С. Д. Формации золоторудных месторождений//Рудные формации эндогенных месторождений. Т. 2. М.: Наука, 1976. С. 3-110.

- Рундквист Д. С. Фактор времени при формировании гидротермальных месторождений: периоды, эпохи, этапы и стадии рудообразования//Геология рудных месторождений. 1997. Т. 39. № 1. С. 1-24.

- Рундквист И. К., Бобров В. А., Смирнова Т. Н. и др. Этапы формирования Бодайбинского золоторудного района//Геология рудных месторождений. 1992. Т. 34. № 6. С. 3-15.

- Сазонов В. Н., Огородников В. Н., Коротеев В. А., Поленов Ю. А. Месторождения золота Урала. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2001. 621 с.

- Сафонов Ю. Г. Гидротермальные золоторудные месторождения: распространенность -геолого-генетические типы -продуктивность рудообразующих систем//Геология рудных месторождений. 1997. Т. 39. № 1. С. 25-40.

- Сафонов Ю. Г. Золотосульфидные и золотосодержащие месторождения мира -генезис и металлогенический потенциал//Геология рудных месторождений. 2003. Т. 45. № 4. С. 305-320.

- Сафонов Ю. Г. и др. Золоторудное поле Колар (Индия). М.: Наука, 1988. 232 с.

- Сафонов Ю. Г., Прокофьев В. Ю. Модель конседиментационного гидротермального образования золотоносных рифов Витватерсранда (ЮАР)//Геология рудных месторождений. 2006. № 6. С. 1-37.

- Фомин Ю. А., Демихов Ю. Н., Лазаренко Е. Е. Генетические типы золотого оруденения архейских зеленокаменных структур Украинского щита//Минералогичний журнал. 2003. Т. 25. № 1. С. 95-103.

- Шер С. Д. Металлогения золота: В 2 кн. М.: Недра, 1972.

- Щеглов А. Д. О металлогении Южно-Африканской Республики, генезисе золоторудных месторождений Витватерсранда и проблеме открытия их аналогов в России. СПб.: ВСЕГЕИ, 1994. 34 с.

- Щеглов А. Д. Генетическая модель месторождений Витватерсранд и проблема золотоносности конгломератов//Отечественная геология. 1996. С. 47.

- Barley M. E. The Pilbara craton//Greenstone belts. Oxford, 1997. P. 581-607.

- Barley M. E., Brown S. Y. A. et al. Tectonic evolution of the Kalgoorlie terrane: gold mineralisation in a Late archean orogen//4-th International Archean symposium. Extended abstracts. AGSO-Geoscience Australia. 2001. P. 379-381.

- Barley M. E., Groves D. I. Deciphering the tectonic evolution evolution of archaean greenstone belts: the importance of contrasting histories to the distribution of mineralization in the Yilgarn craton, Western Australia//Precambrian Research. Vol. 46. 1990. P. 3-20.

- Bergman Weihed J., Bergston U. et al. Geologe, tectonic setting, and origin of the Paleoproterozoic Boiliden Au-Cu-As deposit, Skellefte district, northern Sweden//Economic geology. 1996. Vol. 91. P. 1073-1097.

- Boyle R.W. The geochemistry of gold and its deposits (together with a charter on geochemical prospecting for the element)//Canada geological Survey Bull. 1979. Vol. 280. 584 p.

- Brandal G., de Wit M. J. The Kaapval craton//Greenstone belts. Oxford, 1997. P. 581-607.

- Campbell S. D. G., Pitfield P. E. J. Struktural controls of gold mineralization in Zimbabve Craton-Exploration guidelines//Zimbabve geological Survey Bull. 1994. № 101. 270 p.

- Card K. D. A review of the Superior Province of the Canadian Shield, a product of Archaean accretion//Precambrian Research. Vol. 48. P. 99-156.

- Card K. D., Poulsen K. H., Robert. The Archean Superior Province of the Canadian Shield and its Code gold deposits//Econ. Geol. 1989. № 6. P. 19-36.

- Cassidy K. F., Hegemann S. G. «World-class» archean orogenic gold deposits, eastern Yilgarn Craton: Diversity in timing, structural controls and mineralization styles//4-th International archean symposium. Extended abstracts. AGSOGeoscience Australia. 2001. P. 382-384.

- Corfu F. The evolution of the Southern Abitibi greenstone belt in light of precise U-Pb geochronology//Econ. Geol. 1993. Vol. 88. № 6. P. 1323-1340.

- Gaal G. Tectonic styles of Early Proterozoic ore deposition in Fennoscandian Shield//Precambrian Research. 1990. Vol. 46. P. 83-114.

- Gaal G., Sundblad K. Metallogeny of gold in the Fennoscandian Shield//Min. Deposita. 1990. Vol. 25. P. 104-114.

- Gabert G. Lithostratigraphic and tectonic setting of gold mineralization in the archean cratons of Tanzsnia and Uganda, East Africa//Precambrian Research. Vol. 46. 1990. P. 59-69.

- Geological development, gold mineralization and exploration methods in the late Archean Hattu Shist belt, Ilomantsi, eastern Finland/Ed. by Pekka A. Nurmi and P. Sorjonen-Ward//Geological Survey of Finland. Sp. paper 17. Espoo, 1993. 386 p.

- Geol. 1999. № 94. P. 388-390.

- Groves D. I. The crustal continuum model for late-archean lode-gold deposits of the Yilgarn Block, Westerr Australia//Min. Deposita. 1993. Vol. 28. P. 366-374.

- Groves D. I., Ba rley M. E. Archean mineralization//Archean evolution/Ed. K. Kondi. 1994. P. 461-503.

- Groves D. I., Condie K. C., Goldfarb R. J., Hronsky M. D., Vielreicher R. M. Secular changes in global tectonic processes and their influence mineral diposits//Econ. Geol. 2005. Vol. 100. P. 203-224.

- Groves D. I., Goldfarb R. J. et. al. Gold deposits in metamorphic belt: overview of current understanding, outstanding problems, future research, and exploration significance//Econ. Geol. 2003. Vol. 98. P. 1-29.

- Groves D. I., Phillips N., Susan E. H., Housoun S. M., Standing C. A. Craton-scale distribution of Archean greenstone gold deposits: predictive capacity of the metamorphic model//Econ. Geol. 1987. № 8. P. 2045-2058.

- Gulson L. B., Mizon K. J., Atkinson B. T. Source and timing of gold and other mineralization in the Red Lake area, northwestern Ontario, based on lead-isotope investigations//Can. J. Eatrth. Sci. Vol. 30. P. 2366-2379.

- Eilu P. FINGOLD. Geological Survey of Finland. 1999. 146. 224 p.

- Eilu P., Sorjonen -Ward P., Nurmi P., Niiranen T. A review of gold mineralization styles in Finland//Econ. Geol. 2003. Vol. 98. P. 1329-1353.

- Feng R., Fan J., Kerrich R. Noble metal abundances and characteristics of six granitic magma series, Archean Abitibi belt, Poontiac Sudprovince: relationships to metаllogeny and overprinting of mesotermal gold deposits//Econ. Geol. 1993. Vol. 88. № 6. P. 1376-1401.

- Hagemann S. G. Cassidy K. F. Archean orogenic lode gold deposits//Rev. Econ. Geol. 2000. № 13. P. 9-68.

- Herrington R. J., Evans D. M., Buchanan D. L. Metallogenic aspects//Greenstone Belts. Oxford, 1997. P. 176-219.

- Hytchinson R. W. Metallogeny of Precambrian gold deposits: space and time relationships//Econ. Geol. 1987. Vol. 82. № 8. P. 1993-2007.

- Johnson J. P., Cross K. C. U-Pb geochronological constraints on the genesis of the Olympic Dam Cu-U-Au-Ag deposit, South Australia//Econ. Geol. 1995. Vol. 90. № 5. P. 1012-1045.

- Kerr D. Y., Gibson H. L. A comparison of Horne volcanogenic massive sulfide deposit and Intracauldron deposits of the mine sequence, Noranda, Quebec//Econ. Geol. 1993. Vol. 88. № 6. P. 1419-1442.

- Kerrich R., Goldfarb R. J., Groves D. I., Garwin S. The geodynamics world class gold deposits: Characteristics, space-time distribution, and origins//Reviews in Econ. Geol. 2000. Vol. 13. P. 501-551.

- King J., Helmstaedt H. The Slave Province, North-West Territories//Greenstone belts. Oxford, 1997. P. 233-254.

- Kuehn St., Ogola Y., Sango F. Regional setting and nature of gold mineralization in Tanzania and Southwest Kenya//Precambrian Research. Vol. 46. 1990. P. 71-82.

- Kuhns R. Y., Sawkins F. I., Ito E. Magmatism, metamorphism and deformation at Hemlo, Ontario and the Timing of Au-Mo mineralization in the Golden Giant mine//Econ. Geol. 1984. Vol. 89. P. 720-756.

- Leube A., Hirdes W., Mauer R., Kesse G. O. The Early Proterozoic Birimian super group of Ghana and some aspeets of its associated gold mineralization//Precambrian Resecher. 1990. Vol. 46. P. 139-165.

- Lin S. Stratigraphic and structural setting of the Hemlo Gold Deposit, Ontario, Canada//4-th International Archean symposium. Extended abstracts. AGSO-Geoscience Australia. 2001. P. 446.

- Mc Court S., Armstrong R. A. Shrimp U-Pb zircon geochronology of granites from the Central Zone Limpopo belt, Southern Africa: Implications for the age of the Limpopo orogeny//4-th International Archean symposium. Extended abstracts. AGSO-Geoscience Australia. 2001. P. 332-333.

- Myers J. S. Swager C. The Yilgarn craton, Australia//Greenstone belts. Oxford, 1997. P. 640-656.

- Naganna C. Gold mineralization in the Hutti Mining area, Karnataka, India//Econ. Geol. 1987. Vol. 82. № 8. P. 2008-2016.

- Neumayr R., Hagemann S. G., Groves D. I. Chemical signatures of hydrothermal fluids in archean transcrustal fault zones//4-th International Archean symposium. Extended abstracts. AGSO-Geoscience Australia. 2001. P. 396-397.

- Nurmi P. Applications of lithogeochemistry in the search for Proterozoic pophyry-type molybdenum, copper and gold deposits, southern Finland//Geological survey of Finland. Espoo, 1984. Bul. 329. 42 р.

- Percival Y. A., Skulski T. et al. Neoarchean assembly of the Superior Province//4-th International Archean symposium. Extended abstracts. AGSO-Geoscience Australia. 2001. P. 341-342.

- Qui Y., Groves D. I. Late Archean collision and delamination in the southwest Yilgarn Craton: the driving force for archean orogenic lode-gold mineralisation/Econ. Geol. 1999. № 94. P. 115-122.

- Ross A. A., Barley M. E. et al. Two generations of gold mineralisation at the Kanowna Belle gold mine, Yilgarn Craton//4-th International Archean symposium. Extended abstracts. AGSO-Geoscience Australia. 2001. P. 398-399.

- Saager R., Oberthiir T., Tomschi H. P. Geochemistry and mineralogy of banded iron-formation-hosted gold mineralization in the Gwanda greenstone belt, Zimbabve//Econ. Geol. 1987. № 8. P. 2017-2032.

- Stott G. M. The superior Province, Canada//Greenstone Belts. Oxford, 1997. P. 480-507.

- Sundblad K. Metallogeny of gold in the Precambrian of Northern Europe//Econ. Geol. 2003. Vol. 98. P. 1271-1290.

- Sutcliffe R. H., Barrie C. T., Burrows D. R., Beakhouse G. P. Plutonism in southern Abitibi Subprovince: a tectonic and petrogenetic framework//Econ. Geol. 1993. Vol. 88. № 6. P. 1359-1375.

- Thurston P. C., Chivers K. M. Secular variation in greenstone sequence development emphasizing Superior province, Canada//Precambrian Research. Vol. 46. 1990. P. 21-58.

- Tsunogae T., Nabara A., Fukui T. et al. Ultrahigh-temperature metamorphism of the Archean Limpopo belt and its thermal effect on the adjacent low-grade Zimbabve Craton, Southern Africa//4-th International Archean symposium. Extended abstracts. AGSO-Geoscience Australia. 2001. P. 362-364.

- Valliant R. I., Badrook C. Y. Relationship between stratigraphy, faults and gold deposits, Page Williams Mine, Hemlo, Ontario, Canada//In Macdonald A. Y. ed Proceedings of gold'86 an International symposium on of the geology of gold: Toronto, 1986. P. 355-376.

- Witt W. K. A hydrotermal history of the greenstones in the Yilgarn Craton, Western Australia: implicatoins for the exploration for lode-gold mineralization//4-th International Archean symposium. Extended abstracts. AGSO-Geoscience Australia. 2001. P. 406-407.