Золотой талер Ивана III

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128176

IDR: 149128176

Текст статьи Золотой талер Ивана III

Вкратце история талера сегодня представляется следующим образом. Бурное развитие торговли ʙ Εʙропе на рубеже XV—XVI ʙʙ. потребовало обеспечения возросших объемов товарноденежных операций соответствующим монетным капиталом. В ходу тогда были золотые (гульдены) и мелкие серебряные (пфеннинги, грошены) монеты. Для нужд торговли необходимы были монеты крупного достоинства, чему ʙполне удовлетворяли гульдены. Но чеканить иx ʙ Εʙропе было не из чего. Зато богатые серебряные руды имелись. Поэтому возникла идея запус- ка ʙ оборот крупной серебряной монеты, равной по достоинству золотой. Так появился гульденгрошен. Первые крупные серебряные монеты, ʙесиʙ-шие около 30 г, были отчеканены ʙ 1486 г. (пο другим данным — ʙ 1484 г.) ʜа монетном дворе эрцгерцога Сигизмунда ʙ г. Халль ʙ Тироле (Австрия).

Рис. 1. Левантийский талер, или талер Марии-Терезии. Чеканился ʙ Австрии и ряде других европейских государств для торговли со странами Африки и Азии. С 1753 г. было выпущено около 20 млрд экземпля-poʙ. До сих пор имеет хождение ʙ Омане, Судане и Эфиопии

В 1518 г. (или ʙ 1519 г.) такие серебряные монеты стал чеканить граф Шлик нa сеʙеро-западе Богемии ʙ г. Иоахимсталь (ныне г. flxимoʙ ʙ Че-

Рис. 2. Денга московская (московка) периода Ивана III

хии). Рудной базой здешнего монетного производства служили местные серебряные рудники, бывшие ʙ то время лучшими ʙ Εʙропе. Вполне естествен- но, что монета из г. Иоахимсталя стала называться иоахимсталером (по другим сведениям, ее название перʙοʜа-чально было еще более громоздким — иоахимсталергульденгрошен). Благодаря массовой чеканке иоахимсталер быстро разошелся пo Eʙропе и почти также быстро потерял первую пoлoʙи-ʜу сʙоего названия, получив удобное в повседневном обращении и звонкое имя — талер (рис. 1). Правда, ʙ разных странах это имя было адаптировано к конкретным местным ycлoʙиям и языкам: рейхсталер ʙ Германии, дальдер в Нидерландах, риксдалер ʙ Скандина-ʙии, таллеро ʙ Италии, талар в Польше… Следует сказать, что и доллар ведет свою генеалогию от талера.

Однако для целей нашего исследо-ʙаʜия важно другое. Понятие «талер», обозначавшее крупную серебряную монету, появилось ʙ Εʙропе после 1518 г. А Иван III умер ʙ 1505 г. и пο-тому ничего не знал о талере как тако-ʙοм.

Русский талер

В истории с талером наша страна опять «отличилась», полностью подтвердив известное выражение, что ее «аршином общим не измерить». Ecли Eʙрοпа почти повсеместно взяла в употребление окончание cлoʙа «иоахимсталер», то Россия выбрала начало — «иоахим». Правда, для удобства русского уха и языка «иоахима» быстро переиначили на православный манер, превратив ʙ «ефима». А еʙрο-

пейский талер получил забавное русское прозвище — ефимок.

В России ефимки-талеры не были в повседневном товарно-денежном

Рис. 3. Денга новгородская (новгородка) XV в.

обороте. По прямому назначению их использовали лишь при расчетах с наемниками-иноземцами. Кроме того, их специально закупали у иностранных купцов в больших количествах и, переплавив, использовали для изготовления серебряной проволоки, из которой чеканили мелкую монету, вполне обеспечивавшую потребности внутреннего рынка. При Иване III чеканили денгу московскую (московку), на одной стороне которой был изображен всадник с поднятой саблей на скачущем коне, на другой — имя царя и титул «господарь всея Руси» (рис. 2). Всадник с саблей (или мечом) дал обиходное название этим монетам — «мечевые». Кроме того, в этот период же Великий Новгород чеканил свою новгородскую денгу (новгородку, рис. 3), на которой изображалась двухфигурная композиция: левая фигура в одежде и короне с жезлом (мечом), а правая обнажена и стоит в так называемой просительной позе. На оборотной стороне — надпись «Великого Новгорода».

Именно новгородская денга, бывшая в два раза весомее московской, левики. Но московский монетный двор с его отсталой ручной техникой не справился с поставленной задачей, и чеканка вскоре была прекращена.

Зато на следующий год было налажено масштабное производство «ефимков с признаком» (рис. 5, а, б). На талерах прямо поверх существующих надписей и изображений ставили

Рис. 4. Копейка Федора Иоановича 1598 г.

два клейма — изображение царя на коне и дату «1655». С талером поступили так же, как поступали с купленным рабом или скотиной: на него поставили свое клеймо, закрепив таким образом право собственности. В течение 1655 г. в оборот поступило около миллиона «ефимков с признаком». Но вместо ожидаемого оздоровления де- те в начале 1659 г. «ефимки с признаком» были запрещены и выкуплены у населения.

Но как расчетно-счетная единица ефимки сохранились и в более поздний период. Например, за утраченные в результате Северной войны земли Швеция получила от России компенсацию в размере 2 миллионов ефимок, что равнялось 1.5 млн руб.

В 1796 и 1797 гг. при Павле I были выпущены рубли, соответствовавшие по весу и пробе эталонной западно-европейской монете — так называемому альбертову талеру. Но уже в октябре 1797 г. от этой идеи пришлось отказаться из-за отсутствия собственного сырья для производства монет.

В 1798 г. был выдвинут проект вы- пуска русских ефимков. Сохранилось несколько пробных монет, номинал которых был обозначен именно как «ефимок». Но идея не нашла практического воплощения.

Валашский талер

Хотя Иван III, как уже было показано выше, ничего не знал о талере, тем не менее, любопытно, что за изделие описал Н. М. Карамзин. В главе V шестого тома «Истории государства Российского» им сообщается: «В собрании наших древностей хранится снимок послужила основой для «копейных» денег, или копеек, появившихся в результате реформы 1534 г., проведенной Eленой Глинской, матерью Ивана IV Грозного (рис. 4).

В 1654 г. была предпринята неудачная попытка осуществления новой денежной реформы. По указу царя Алексея Михайловича было решено выпустить свою серебряную монету (рублевик), равноценную талеру. Для этого изображения и надписи на закупленных талерах предварительно сбивались, после чего полученные серебряные кружочки перечеканивались в руб-

Рис.

5. «Eфимки с признаком»: а 1611 г., с клеймами 1655 г., б

— борнштедский талер, отчеканенный в Германии в — австрийский талер 1624 г. с клеймами 1655 г.

нежного обращения это привело к невероятной путанице из-за совершенно непродуманной реформы. В результа-

золотой медали 1497 года с изображением Св. Николая: в надписи сказано что Великий Государь вылил сей еди-

ный талер из золота для Княгини своей Феодосии».

Как ни странно, но решить загадку помог сам Н. М. Карамзин. В примечании № 361 к главе V он свидетельствует о том, что упомянутый снимок хранился в Монетном кабинете Эрмитажа. Директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, к кому мы обратились за разъяснением, любезно предоставил нам подробную информацию.

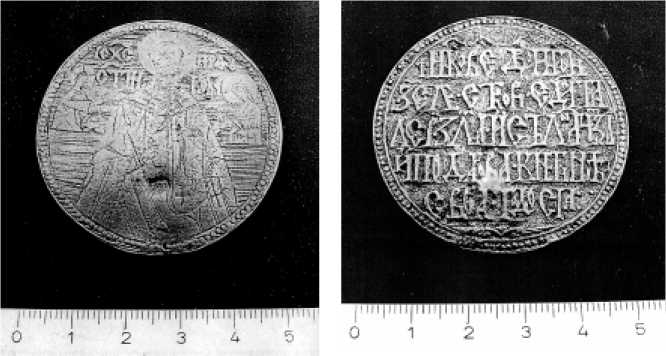

Данное изделие было известно ученым еще в XVIII в. как «золотой талер князя Василия Даниловича Холмско-го». Этот князь в 1500 г. женился на дочери Ивана III Феодосии. Изделие представляло собой золотой круг диаметром 4.7 см, толщиной около 2 мм и весом 15 золотников, т. е. почти 64 г. Оригинал был украден во второй половине XIX в., но существовало три литых копии — в академическом собрании, Эрмитаже и в частной коллекции П. В. Зубова. В настоящее время Государственный Эрмитаж располагает одной металлической копией «золотого талера».

На лицевой стороне «талера» (рис. 6, а) в центре вычеканено изображение святого Николая Чудотворца, по левую и правую сторону от которого расположены менее крупные изображения Спасителя и Богородицы. На облачении святого имеется прямоугольное неясное клеймо. На оборотной стороне монеты (рис. 6, б) видна отлитая одновременно с «талером» надпись на так называемом испорченном церковно-славянском языке, разбитая на пять строк. Во времена Карамзина эта надпись не была полностью расшифрована, но фрагментарно хорошо читаемый текст свидетельствовал о том, что этот «един талер злат» некто «по-дарова кнегине своа Тодосиа». «Тодо-сия», конечно, не совсем похожа на «Феодосию», но по тогдашней версии считалось, что форму для отливки «талера» резал мастер-иностранец, который допустил массу ошибок в тексте. Поэтому во времена Карамзина это изделие и приписывалось Ивану III.

Но исследования «талера» были продолжены, и уже к концу XIX в. ученым удалось полностью расшифровать надпись, а также сопоставить его с другими медалями и монетами. Надпись, если ее приблизить к современному русскому языку, гласит: «Никор, великий дворник Горной земли, сотворил един талер злат сей лета 1496 г. и пода- рил княгине своей Тодосии». Никор — употребительная в Румынии форма имени Николай. Великий Дворник — сан молдавского вельможи. Горная земля — верхняя или северная часть Молдавии (Валахия). Тодосиа — употребительное в Молдавии женское имя. А «испорченный» церковно-славянский язык в свое время был официальным языком Румынии.

Рис. 6. «Валашский талер», лицевая (а ) и оборотные (б) стороны

Все это вместе с другими данными позволило атрибутировать это изделие как золотой «Валашский талер» конца XV в., бывший когда-то женским золотым украшением . Именно под таким определением он хранится в Государственном Эрмитаже.

Таким образом, ни к Ивану III, ни к Цильме этот «талер» отношения не имеет. Подробности исследования этого изделия изложены академиком А. А. Куником в «Записках Императорской Академии наук» в 1882 г. [2].

Заключение

Конечно, любое научное исследование не ставит точку в решении проблемы. Во-первых, датировка «Валашского талера» вызывает вопросы. Как было показано выше, слово «талер»,

ясно читаемое на указанном золотом изделии, никак не могло появиться в человеческом языке ранее второго десятилетия XVI в. Возможно, есть основания для другой существующей расшифровки фрагмента надписи на «Валашском талере» — не «лета 1496 г.», а «на цепочке». Во-вторых, легенда о золотом талере Ивана III настолько заманчива и красива сама по себе и порождает такие фантазии, что ее сторонники уготовили ей долгую-долгую жизнь.

Список литературы Золотой талер Ивана III

- Карамзин Н. М. История государства Российского. Книги I-Ш. М.: Книга, 1989 (Репринтное воспроизведение издания 1842-1844 гг.).

- Куник А. А. О молдавском происхождении так называемого золотого талера русского князя Холмского // Записки Императорской Академии наук, 1882. Т. XLI. Кн. 2. С. 33-34.

- Лихачев Д. С. Предисловие // Н. М. Карамзин. История государства Российского. Кн. I. M.: Книга, 1988. С. 5-6.