Золотые ожерелья гуннского времени типа гранада-альбайсин в Северном Причерноморье

Автор: Мастыкова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 274, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются золотые украшения, получившие свое название по самой первой находке в квартале Альбайсин г. Гранада в Южной Испании. В настоящее время все известные ожерелья типа Гранада-Альбайсин, за исключением этой испанской находки, происходят из Северного Причерноморья. Они состоят из трех элементов - цилиндрические пронизи, подвески-лунницы, ромбовидные разделители, именно такое сочетание образует единое пекторальное изделие. Судя по географической концентрации в Северном Причерноморье ожерелья типа Гранада-Альбайсин являются элементом местной материальной культуры оседлого населения. Вероятнее всего, эти колье в качестве отдельного типа пекторального украшения возникают в Северном Причерноморье в позднеантичное время. Учитывая устойчивый состав элементов, можно предполагать, что эти изделия распространялись в «готовом виде», относятся они к концу IV - началу / первой половине V в., т. е. к гуннскому времени.

Северное причерноморье, гранада-альбайсин, золотое ожерелье, гуннское время, лунницы, пронизи, разделители, нашивные аппликации

Короткий адрес: https://sciup.org/143182903

IDR: 143182903 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.274.196-216

Текст научной статьи Золотые ожерелья гуннского времени типа гранада-альбайсин в Северном Причерноморье

Данная работа посвящена золотым украшениям эпохи Великого переселения народов, известным как тип Гранада-Альбайсин. Будет рассмотрен вопрос их культурной атрибуции.

Впервые золотое ожерелье, найденное в 1880 г. в квартале Альбайсин, самой древней части г. Гранада (Granada-Albaicίn) в Южной Испании, было опубликовано Н. Обергом в 1922 г. ( Åberg , 1922. S. 207) (рис. 1: 1 ). Никакой дополнительной информации об обстоятельствах обнаружения этой находки и его

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Сохранение археологического наследия: методические аспекты и материалы полевых исследований 2010–2020 гг.» (№ НИОКТР 122011200265-6).

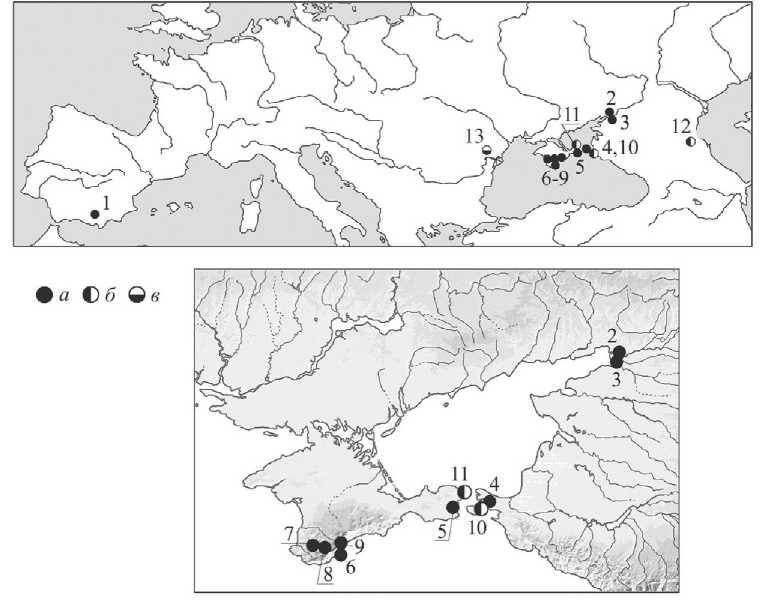

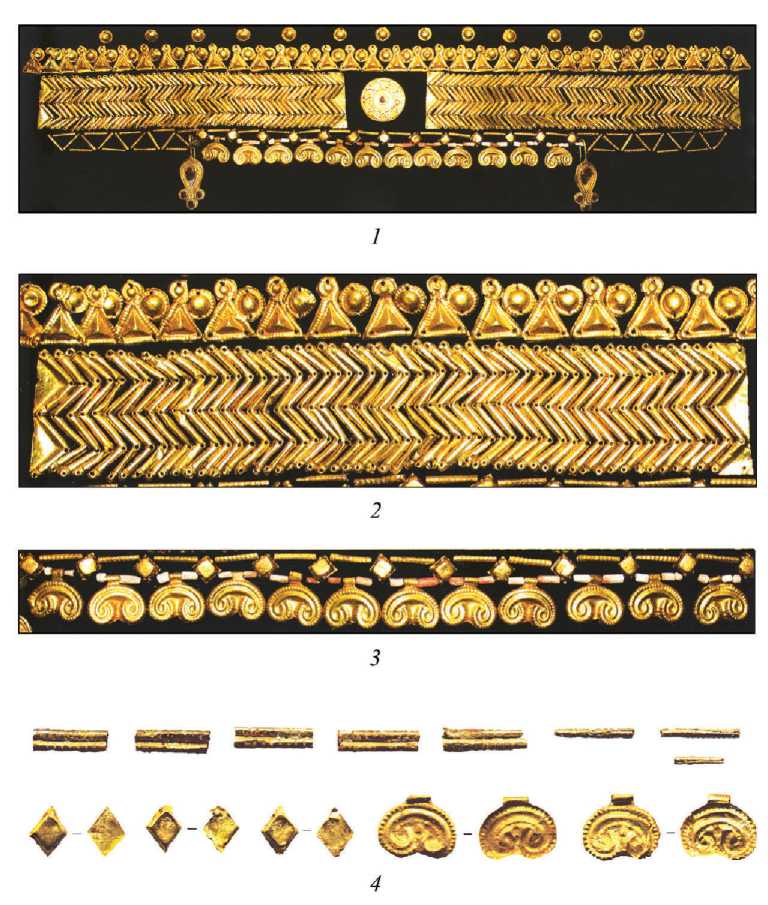

Рис. 1. Ожерелья типа Гранада-Альбайсин ( 1–3 ) и его вариант 2 ( 4 )

1 – Гранада-Альбайсин; 2 – Танаис, погр. 10/1981; 3 – Танаис, погр. 3/1990; 4 – Градешка, курган 26

контекста нет. В реконструкции, предложенной Н. Обергом, ожерелье состоит из 13 элементов: 7 цилиндрических рифленых пронизок (5 двухрядных, 2 одинарных), 4 ромбических разделителей с двумя отверстиями на боковых гранях, 2 подвесок-лунниц ( Åberg , 1922. Abb. 302). В 1934 г. к этой находке обращается Г. Цейсс, и на опубликованной им фотографии колье уже состоит из 12 предметов – отсутствует четвертый разделитель ( Zeiss , 1934. Taf. 30: 15 ). В настоящее время в ожерелье, хранящемся в Археологическом музее Гранады (инв. № 38), имеется уже 11 элементов – не хватает одной пронизи ( Tempelmann - Mączyńska , 1986. S. 375. Taf. 73: a ). По мнению Н. Оберга и Г. Цейсса, эта находка – одна из самых ранних германских артефактов, найденных на Пиренейском полуострове, и Г. Цейсс датировал ее началом V в. ( Åberg , 1922. S. 207; Zeiss , 1934. S. 82).

В 1986 г. выходит статья М. Мончиньской, посвященная этому золотому изделию, где она соглашается с датировкой, высказанной Г. Цейссом, и относит его к первой трети V в. Наиболее вероятным, как ей представлялось в то время, является вандальское происхождение этого украшения, попавшего на Пиренейский полуостров из Центральной Европы (юг Польши и Карпатский бассейн) ( Tempelmann - Mączyńska , 1986). На тот момент исследовательнице не были известны новые находки подобных колье в Северном Причерноморье, а некоторые из них были обнаружены уже после публикации 1986 г. Поэтому в 2005 г. М. Мончиньска, с учетом полученных новых сведений, пересматривает свою предыдущую точку зрения о происхождении этого ожерелья и определяет его как скорее всего аланское ( Mączyńska , 2005. S. 250–253. Fig. 1). В том же 2005 г. выходит статья Д. Кваста, который, перечисляя известные ему подобные украшения из Северного Причерноморья, относит их к типу Гранада-Альбайсин ( Quast , 2005. S. 299. Abb. 46: A ; 47. Liste 6). Это название и закрепилось в археологической литературе.

В настоящее время практически все известные ожерелья типа Гранада-Аль-байсин, за исключением эпонимной испанской находки, происходят с территории Северного Причерноморья (рис. 2). Они состоят из трех элементов (рис. 1: 1‒3 ; 4; 5):

– цилиндрические удлиненные пронизи с поперечным рифлением, одинарные или двухрядные, иногда четырехрядные;

– пластинчатые штампованные подвески-лунницы округлой формы с декором в виде рельефных завитков и с точечным, имитирующим зернь – по краю, с петлями для подвешивания;

– ромбовидные разделители в виде коробочки с отверстиями на боковых гранях.

Я не буду рассматривать и приводить параллели отдельным элементам (о них см.: Мастыкова , 2014; 2021) этих ожерелий, в данной работе они анализируются в целом, т. е. в сочетании всех трех компонентов, образующих единое украшение. Эти изделия составлялись, вероятней всего, по стандартной схеме, поскольку большинство из известных находок имеют сопоставимое количество пронизей, разделителей и лунниц-подвесок. Отмечу, однако, что имеются варианты, когда такие колье состоят из двух элементов. Первый вариант – лунни-цы-подвески и ромбовидные разделители. Второй вариант – лунницы-подвески и цилиндрические пронизи. Они будут рассмотрены отдельно ниже.

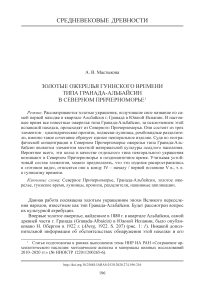

Рис. 2. Карта распространения ожерелий типа Гранада-Альбайсин (А: 1–9) и его вариантов (Б, вариант 1: 10–12; В, вариант 2: 13)

1 – Гранада-Альбайсин; 2, 3 – Танаис; 4 – Фанагория (могила 39/2005); 5 – Китей; 6 – Гурзуф; 7 – Красный Мак; 8 – Алмалык-Дере; 9 – Лучистое; 10 – Фанагория (склеп 315/2019); 11 – Азовское побережье Керченского полуострова; 12 – Юзбаш-Сулак II; 13 – Градешка

Ввиду масштаба карты местоположения памятников приблизительны

Некоторые исследователи полагают, что такие золотые ожерелья служили обшивкой ворота одежды или налобной повязкой, и относят их элементы к нашивным бляшкам (Aйбабин, Хайрединова, 1998. С. 299; 2017. С. 113, 114; Ap-сеньева и дp., 2001. С. 219, 220; Медведев, 2013. С. 393; Tpейстеp, 2015а. С. 157; 2015б. С. 490; Воpошилова, Воpошилов, 2022), другие полагают, что они могли быть как ожерельями, так и обшивкой (Ханутина, Xpшановский, 2009. С. 65, 68; Маслов, Деpжавин, 2018. С. 337, 343). Между тем показательно, что в составе рассматриваемых изделий нет «классических» нашивных бляшек/аппликаций с дырочками для фиксации на одежде. И если лунницы-подвески и особенно пронизи встречаются раздельно и, возможно, могли в ряде случаев служить нашивками, то ромбовидные разделители по отдельности никогда не встречаются, по крайней мере, мне такие находки неизвестны. Представляется, что украшения типа Гранада-Альбайсин были именно пекторальными ожерельями. В пользу этого свидетельствуют петли для подвешивания на лунницах, а также ромбовидные разделители с отверстиями на гранях, подобные стеклянным разделителям в бусинных колье – плоской призматической формы с отверстиями на боковых гранях для соединения двух-трех нитей с бусинами.

Рассмотрим подробнее находки этих ожерелий в Северном Причерноморье.

Нижний Дон

В Танаисе , в крупнейшем пункте оседлого населения в степной полосе юга России в эпоху Великого переселения народов, в катакомбном погребении 10 (295 2 )/1981 некрополя, у захороненной женщины 25–30 лет3 в верхней части грудной клетки был зафиксирован in situ набор из 73 экз. золотых предметов. В этот набор входили: луновидные подвески (13 экз.), ромбовидные разделители (13 экз.) и одинарные пронизи (47/48 экз.4). Лежали они в определенном порядке – «были вытянуты между ключицами по линии длиной около 17,5 см» ( Гpечанова , 1988. С. 62. Рис. 1: Б, 4‒6 ; 2: 2 ; Apсеньева и дp. , 2001. С. 9. Табл. 6: 58‒60 ). Вероятно, они представляли собой ожерелье (рис. 1: 2 ). В погребении были и другие предметы, в частности, золотая серьга c полиэдрическим окончанием, туалетный набор, подвязная фибула, зеркало с центральной петлей ( Ap-сеньева и дp. , 2001. С. 212. Табл. 6) типа Балта–Анке-3 (см.: Мастыкова , 2009. С. 87. Рис. 96: 1 ).

В другом танаисском женском5 катакомбном погребении 3/1990 , тоже между ключицами, дугообразной линией длиной около 16 см лежали аналогичные золотые изделия 64 экз.: одинарные пронизи (40 экз.), лунницы-подвески (12 экз.) и ромбовидные разделители (12 экз.) ( Apсеньева и дp. , 2001. С. 35. Табл. 40: 483‒485 ) (рис. 1: 3 ). Здесь же были найдены золотая серьга с полиэдрическим окончанием, зеркало с центральной петлей типа Березовка – Анке-26, парные двупластинчатые фибулы, отнесенные авторами к типу Виллафонтана (Там же. С. 208. Табл. 40: 482, 486, 487, 488 ). Однако по форме ножки, имеющей наибольшее расширение ближе к окончанию, а не в середине, как у застежек типа Виллафонтана, эти фибулы скорее относятся к типу Амброз IАА ( Aмбpоз , 1966. С. 82, 83) периода С3–D1 по хронологии европейского Барбарикума, что соответствует 300/320 – 400/410 гг.7

Поскольку обе могилы находились неподалеку друг от друга и содержали сходный погребальный набор вещей, то, по мнению исследователей, обе могилы можно считать синхронными и однокультурными. Действительно, надо согласиться с авторами, что хроноиндикатором для обеих могил являются двупластинчатые фибулы. В целом погребальный инвентарь этих могил позволяет отнести их к поздней фазе периода D1 (горизонт Виллафонтана) или же к ранней фазе периода D2 (горизонт Унтерзибенбрунн), что соответствует 380/400 гг. (Apсеньева и дp., 2001. С. 207, 208). Надо заметить, что в обеих могилах представлен набор предметов, характерный для комплексов горизонта Унтерзибен-брунн (380/400–440/450 гг.), – это зеркала, серьги, туалетные наборы, фибулы (см.: Kazanski, 1996. Р. 110–118).

Азиатский Боспор

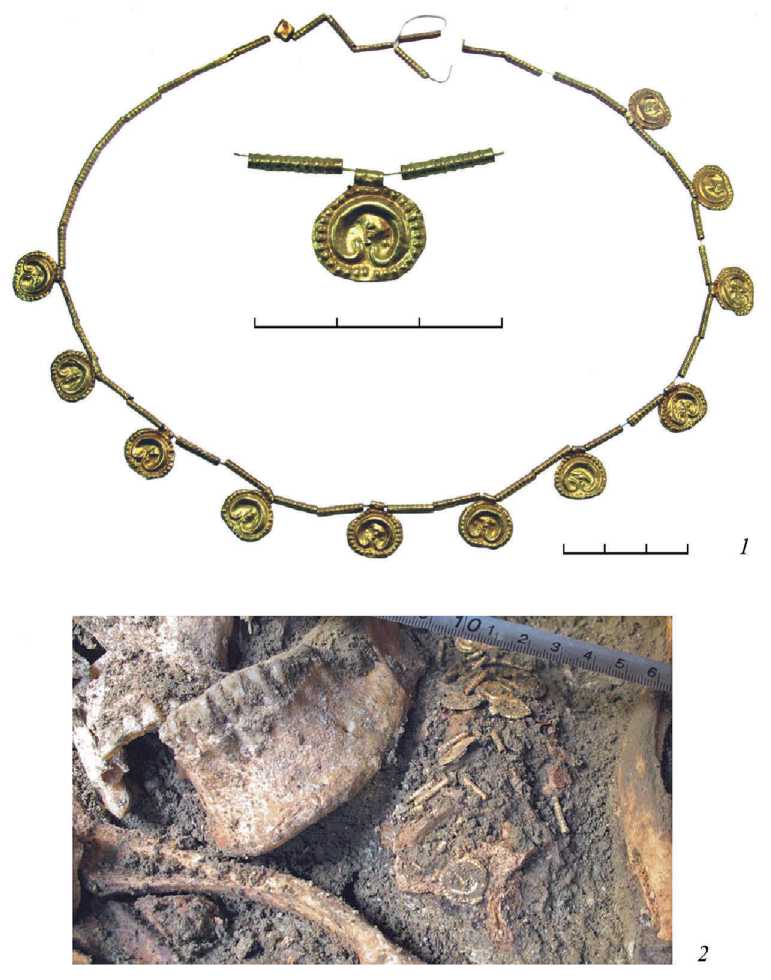

Как правило, подобные ожерелья обнаруживают в женских могилах, но есть и одно исключение. В Фанагории , в центральной части Восточного некрополя, в подбойной могиле 39/2005 был погребен мужчина 45–50 лет8, под его нижней челюстью и на шейных позвонках были зафиксированы in situ 51 экз. золотых предметов: одинарные цилиндрические пронизи (37 экз.), лунницы-подвески (11 экз.) и ромбовидные разделители (3 экз. 9 ) ( Медведев , 2013. С. 393. Рис. 43: 2 ; 46; Tpейстеp , 2015б. С. 490. Кат. 175. Табл. 57) (рис. 3: 1, 2 ). Назначение этих украшений интерпретировано автором раскопок как обшивка ворота одежды погребенного. Однако наличие здесь ромбовидных разделителей, пусть и не полного комплекта, дает возможность считать, что они составляли все-таки ожерелье. Отнесено это захоронение к периоду D1 (360/370 – 400/410 гг.) варварской хронологии, точнее ко второй половине этого периода, т. е. к самому началу V в. ( Медведев , 2013. С. 390–394).

Европейский Боспор

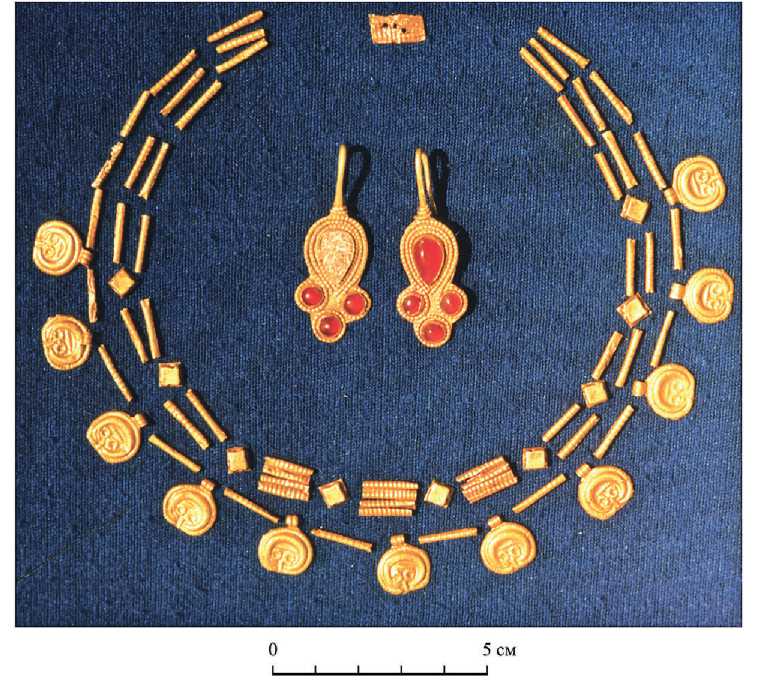

В Восточном Крыму, в некрополе Китея , портового города Боспорского царства, в погребении 3 катакомбы 145/1995 , в углу камеры было обнаружено скопление из 66 золотых предметов: луновидные подвески (11 экз.), одинарные пронизи (42 экз.), четырехрядные пронизи (3 экз.), ромбические разделители (9 экз.) и одна пластина с тремя отверстиями (застежка?) ( Ханутина, Хршанов-ский , 2009. С. 65, 68. Рис. 4: 9, 10 ) (рис. 4)10. По мнению исследователей памятника, все эти изделия могли использоваться для обшивки горловины одежды,

Я^'МЧ

Рис. 3. Фанагория, Восточный некрополь, погр. 39/2005

1 – ожерелье Гранада-Альбайсин; 2 – погр. 39 in situ

1, 2 – по: Медведев , 2013. Рис. 45; 46

Рис. 4. Китей, катакомба 145/1995, погр. 3

Ожерелье Гранада-Альбайсин и трехлепестковые серьги. Автор реконструкции Л. А. Ильинская, фото Л. Н. Ассель но, учитывая наличие пластины, они склоняются к тому, что это скорее было многорядное ожерелье. В этом же скоплении также найдены две парные золотые трехлепестковые серьги со вставками, зеркало с центральной петлей типа Березовка – Анке-2, двучленная прогнутая подвязная фибула, стеклянные сосуды, две двупластинчатые фибулы и другие предметы. Это погребение, по мнению авторов публикации, было совершено в первой половине V в. (Xанутина, Xpшановский, 2009. С. 65, 68. Рис. 4).

Юго-Западный Крым

В коллекции Иоганна фон Диергардта (хранится в Римско-Германском музее в Кёльне, инв. № D 123. Alte Berliner № 961) имеется ожерелье типа Гра-нада-Альбайсин, происхождение которого указывается как Гурзуф (Южный

Рис. 5. Гурзуф, коллекция Иоганна фон Диергардта

По: Goldenes Zeitalter, 2017. Kat. № 36

берег Крыма) ( Damm , 1988. S. 133, 134. Kat. № 45. Abb. 93; Goldenes Zeital-ter, 2017. S. 106, 107. Kat. № 36; Quast , 2005. Liste 6.2; Мастыкова , 2022. С. 223. Рис. 2: 3 ). Украшение длиной 20,1 см состоит из 50 элементов: 28 цилиндрических одинарных пронизей, 11 лунниц-подвесок, 11 ромбовидных разделителей (рис. 5). Как отмечает Г. Дамм, колье сохранилось не полностью, оно было первоначально длиннее, застежка отсутствует, датирует она эту находку первой половиной V в. ( Damm , 1988. S. 133. № 45. Abb. 93; Goldenes Zeitalter , 2017. S. 106).

На могильнике Красный Мак (Бахчисарайский район) в разрушенном склепе 3, в котором были захоронены двое взрослых, по мнению автора раскопок, мужчина и женщина. Кости погребенных были разбросаны по всей площади камеры. В заполнении камеры был обнаружен набор (48 экз.) золотых изделий, состоящий из одинарных цилиндрических пронизей (34 экз.), лунниц-подвесок (8 экз.) и ромбовидных разделителей (6 экз.) (Лобода, 2005. С. 196. Рис. 5: 14‒ 16). Среди вещей четко выделяются предметы второй половины V – первой половины VI в., такие, например, как ранневизантийская «понтийская» пряжка (Лобода, 2005. Рис. 5: 12; о пряжках см.: Kazanski, 1994. Fig. 13: 23; 19: 1, 9, 17; 20: 3; 21: 3, 14; Казанский, 2018), или краснолаковое блюдо (Лобода, 2005. Рис. 5: 5) типа Pontic Red Slip ware форма 7 (PRS 7), его раннего варианта 7А второй половины V в. (Domżalski, 2021. P. 120, 121, 125)11. Некоторые находки, например пряжка с «хоботковым» язычком (Лобода, 2005. Рис. 5: 8), могут принадлежать и гуннскому времени. Поэтому можно предположить, что склеп был длительного использования и захоронения были не одновременные. Судя по набору вещей, оба погребения скорее были женскими.

На могильнике Алмалык-Дере , расположенном у южного склона подножия Мангупского плато (Бахчисарайский район), где находится известный пещерный город Мангуп-Кале, в захоронении 1 разграбленного склепа 189/2007 , были обнаружены 3 одинарные цилиндрические пронизи, 5 двухрядных пронизей, 2 лунницы-подвески и 3 ромбовидных разделителя (рис. 6: 4 ). Помимо этих золотых изделий в захоронении сохранились фибула типа Альмгрен 162 и туалетный набор ( Mączyńska et al. , 2016. S. 163. Taf. 315: 2‒5, 7 ; 316: 1 ). Авторы раскопок относят эту фибулу к периоду С3–D1, что соответствует 320/330 – 400/410 гг., а золотые подвески-лунницы – к периоду D1/D2, т. е. 380/400–440/450 гг. (Ibid. S. 15).

На могильнике у с. Лучистое (Алуштинский район), расположенном у югозападного подножия г. Демерджи, в могиле 82 конца IV – первой половины V в., в небольшом углублении-«тайнике» обнаружено скопление из 265 золотых предметов. Среди них был набор, состоящий из 73 экз. золотых украшений: лунни-цы-подвески (12 экз.), цилиндрические пронизи (48 экз.), ромбовидные разделители (13 экз.) ( Aйбабин, Xайpединова , 1998. С. 283–285. Рис. 13: 2, 3, 5 ; 14; 2017. С. 113, 114) (рис. 6: 3 ). Авторы раскопок предполагают, что все золотые изделия из этого скопления представляли собой налобную повязку, в состав которой также входили округлая бляха полихромного стиля, имеющая с оборотной стороны три петельки для пришивания и две золотые трехлепестковые серьги со вставками (Там же. Рис. 14; 2017. Рис. 8: 1 ) (рис. 6: 1 ).

На мой взгляд, «тайник» могилы 82 содержал какую-то свернутую одежду, украшенную различной (зигзагообразные12, круглые и треугольные) формы бляшками с дырочками для нашивания (рис. 6: 2 ). Частично сохранившийся их порядок практически идентичен обшивке одежды с тем же набором нашивных аппликаций, зафиксированной на груди погребенной в склепе 3/313с/2019 Восточного некрополя Фанагории (см. ниже) ( Aйбабин, Xайpединова , 2017. Рис. 8: 1, 2 ; Воpошилова, Воpошилов , 2022. Рис. 6: 2‒4 ) (ср.: рис. 6: 2 и рис. 7: 2 ). Поскольку в фанагорийском склепе обшивка одежды зафиксирована in situ на погребенной женщине, видимо, следует считать эту находку опорной для реконструкции подобных уборов. Круглая бляха полихромного стиля в Лучистом могла служить застежкой-пуговицей (D: 2,6 см) воротника, как и в Фанагории, где круглая бляха со вставкой была найдена in situ . Впрочем, вполне возможно, что в тайнике могилы 82 присутствовала и налобная повязка, расшитая золотыми аппликациями, как, например, в погребении № 1 (середина – вторая треть V в.) в Мериде (Mérida) в испанской провинции Эстремадура, где они зафиксированы на лобной части черепа погребенной женщины. При этом, тоже in situ , в меридском погребении золотые аппликации с сохранением рядности были прослежены на груди покойной между двумя большими двупластинчатыми фибулами, расположенными на плечах ( Мастыкова , 2021).

Рис. 6. Лучистое, могила 82 ( 1–3 ); Алмалык-Дере, склеп 189/2007, захоронение 1 ( 4 )

1 – общий вид «налобной повязки», реконструкция Э. А. Хайрединовой; 2 – деталь реконструкции с нашивными аппликациями, 3 – деталь реконструкции – ожерелье Гранада-Аль-байсин; 4 – элементы ожерелья Гранада-Альбайсин

1‒3 – по: Aйбабин, Xайpединова , 2017. Рис. 8;

4 – по: Mączyńska et al. , 2016. Taf. 315: 3‒5, 7

Возвращаясь к могиле 82, не могу также согласиться с крымскими коллегами, что в состав налобной повязки из Лучистого входили две парные золотые трехлепестковые серьги, аналогичные найденным в Китее или в ограбленном склепе на Азовском побережье (о склепе см. ниже) и названные авторами височными подвесками ( Aйбабин, Xайpединова , 1998. С. 283). Подобные случаи использования серег такого типа мне неизвестны. Скорее всего, эти серьги, учитывая их длинные дужки (а не петли для фиксации), носились в ушах.

И наконец, в Лучистом, на мой взгляд, помимо одежды, расшитой золотыми аппликациями, и серег присутствовало ожерелье типа Гранада-Альбайсин, которое состояло из 73 элементов – лунниц-подвесок, одинарных удлиненных пронизей и ромбовидных разделителей (рис. 6: 3 ).

Варианты ожерелья типа Гранада-Альбайсин

Как уже говорилось выше, выделяются варианты похожих украшений, в составе которых представлены только два элемента. Вполне возможно, что они нашивались на ворот одежды или же использовались как колье.

Вариант 1: представлены лунницы-подвески и ромбовидные разделители, цилиндрические пронизи отсутствуют. К этому варианту относятся три находки.

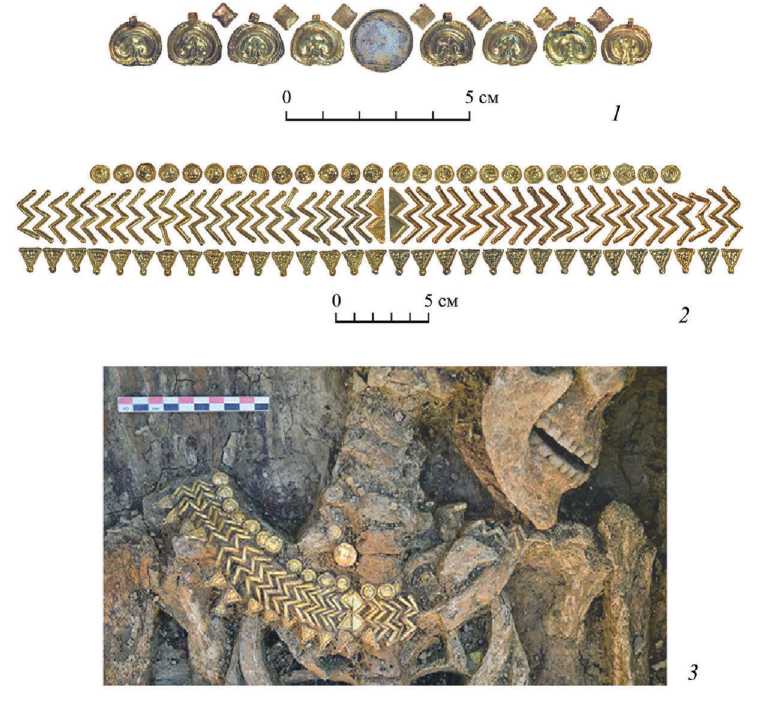

В Восточном некрополе Фанагории был открыт двухкамерный грунтовый склеп 315/2019 , в котором обнаружено семь деревянных гробов. В одном из них, в гробу 3/315с/2019, была захоронена женщина около 50 лет13. Вокруг шеи и на груди женщины обнаружены in situ семь разновидностей золотых предметов ( Воpошилова, Воpошилов , 2021. С. 42, 43; 2022. С. 57, 58. Рис. 3: 2 ) (рис. 7: 3 ). Авторы раскопок разделяют их на два набора: обшивка ворота нижней одежды, зафиксированной на шее покойной, и обшивка верхней одежды – на груди (уровень ключиц) ( Воpошилова, Воpошилов , 2022. Рис. 3: 2 ; 6). Золотые изделия, отнесенные к обшивке ворота нижней одежды, состоят из 8 лунниц-подвесок и 7 ромбических пронизей. В этом наборе отсутствуют цилиндрические пронизи, но имеется круглая бляха со вставкой (D: 1,5 см) и двумя петлями на оборотной стороне, которая, по мнению О. М. Ворошиловой и А. Н. Ворошилова, могла использоваться как пуговица для застегивания ворота одежды. По предложенной авторами реконструкции, подвески-лунницы чередуются с ромбовидными разделителями и расположены по 4 экз. с каждой стороны от бляхи ( Воpошилова, Воpошилов, 2021. С. 43–45. Рис. 3: 1 ) (рис. 7: 1 ). Не исключено, что ожерелье из двух элементов было самостоятельным украшением (см. рис. 7: 3 ). Второй набор золотых предметов, состоит из аппликаций треугольной, зигзагообразной и круглой форм, – как было уже сказано, ими была обшита верхняя одежда покойной (рис. 7: 2 ). По конструкции склепа и погребальному инвентарю склеп датирован концом IV – началом V в., что соответствует периоду D2 «варварской» хронологии (380/400– 440/450 гг.) (Там же. С. 41. Рис. 4).

^^W^WVeVa 0 5 см

■ ■. ₽ ®е#»мм#^ ^® w® ^w ё ®^--а® шж^ж^$^^

0 5 см

Рис. 7. Вариант 1 ожерелья Гранада-Альбайсин.

Фанагория, Восточный некрополь, склеп 315/2019, захоронение 3

1 – реконструкция ожерелья на шее погребенной; 2 – реконструкция обшивки одежды аппликациями; 3 – захоронение 3 in situ

1, 2 – по: Воpошилова, Воpошилов , 2022. Рис. 6: 1, 2 ; 3 – по: Воpошилова, Воpошилов , 2021. Рис. 2: 2

На Азовском побережье Керченского полуострова в Восточном Крыму в 1999 г. грабительскими раскопками был открыт склеп ( Безуглов, Tолочко , 2006. С. 96). Погребальный инвентарь захоронения из этого склепа известен лишь по сохранившемуся рисунку: пара двупластинчатых фибул, вероятно типа Смолин, насколько можно судить по схематическому наброску, поясная пряжка, одна трехлепестковая серьга со вставками, 10/11 (?) золотых лун-ниц-подвесок, более 10 цилиндрических пронизей и 8 накладок (?) со вставками (Там же. Рис. 3). По набору вещей этот комплекс можно датировать поздней фазой периода D2 (440/450 гг.) или началом периода D2/D3 (горизонт Смолин), т. е. 430/440 гг.

На Северо-Восточном Кавказе, вне понтийского региона, в курганном могильнике Юзбаш-Сулак II (Дагестан) в кургане 1 , было открыто катакомбное погребение 1. В нем была захоронена женщина 20–25 лет14, у которой в области шеи найдены луновидные подвески (14 экз.) и ромбовидные разделители (11 экз.), цилиндрические пронизи отсутствовали. Авторы называют эти украшения ожерельем, но допускают, что они могли служить и обшивкой ворота одежды ( Маслов, Деpжавин , 2018. С. 337, 343. Рис. 4: 3, 4 ; 6: 2 ). Так же в верхней части груди покойной зафиксированы в определенном порядке золотые аппликации зигзагообразной формы с дырочками для нашивания, в центре которых лежала золотая овальная бляха (D: 1,6 × 1,4 см) со вставкой и двумя петельками на оборотной стороне для фиксации (Там же. С. 334, 335. Рис. 2; 3; 4: 5, 6 ). Вполне возможно, она могла служить пуговицей для застегивания одежды, как в Лучистом или в склепе 315/2019 в Фанагории (см. выше). Авторы отмечают, что это погребение знатной женщины демонстрирует сочетание разных культурных векторов – понтийско-боспорское, аланское, средне и позднесарматское, провинциально-римское, – и относят его к периоду D2 варварской хронологии, 380/400–440/450 гг. ( Маслов, Деpжавин , 2018. С. 343).

Вариант 2: имеются лунницы-подвески, цилиндрические пронизи, но отсутствуют ромбовидные разделители. К этому варианту можно отнести две находки.

В коллекции Баурата Шиллера (Берлин) имеется колье с указанием происхождения – «Южная Россия» . Оно состоит из многочисленных удлиненных пронизей и 10 лунниц-подвесок аналогичных лунницам из ожерелий Гранада-Альбайсин. Обстоятельства, контекст, достоверность происхождения этой находки неизвестны, и, как отмечает М. Мончиньская, это украшение, представленное у Р. Зана, является современной композицией ( Zahn , 1929.

Taf. 62: 136 ; Tempelmann - Mączyńska , 1986. S. 381. Taf. 75: 136 ; Quast , 2005. S. 310. Liste 6.8).

Исследователи ссылаются на частную коллекцию керченского любителя древностей И. А. Терлецкого. В этой коллекции с указанием «Керчь» ( Greifenhagen , 1975. S. 28; Quast , 2005. S. 310. Liste 6.5) представлены несколько колье, в двух из которых помимо прочих подвесок и бус имеются отдельные элементы обычно составляющие ожерелья типа Гранада-Альбайсин: в одном – цилиндрические пронизи и ромбовидные разделители; в другом – пронизи и лунницы-под-вески ( Greifenhagen , 1975. S. 28. Taf. 21: 4, 6 )15. Откуда именно происходят эти украшения неизвестно, скорее всего, все представленные колье в этой коллекции собраны произвольно.

Также стоит упомянуть 6 лунниц-подвесок из коллекции Иоганна фон Ди-ергардта (хранится в Римско-Германском музее в Кёльне, инв. № D 126). Они идентичны лунницам рассматриваемых ожерелий, датированы первой половиной V в., их происхождение неизвестно ( Damm , 1988. S. 134, 135. Kat. № 46. Abb. 94).

* * *

Итак, судя по географической концентрации в Северном Причерноморье ожерелья типа Гранада-Альбайсин являются элементом местной материальной культуры (рис. 2). Показательно, что только здесь встречены эти изделия с полным набором элементов – подвески-лунницы, цилиндрические пронизи, ромбовидные разделители. Практически все паспортизированные находки происходят с памятников оседлого эллинизированного, или, по крайней мере, подвергшегося сильному эллинскому влиянию, населения Восточного и Юго-Западного Крыма, Тамани, Нижнего Дона. Логично поэтому предположить, что ожерелья типа Гранада-Альбайсин являются элементом материальной культуры этого оседлого населения. Вероятнее всего, они в качестве отдельного типа украшения возникают в Северном Причерноморье в позднеантичное время. По крайней мере, самой ранней находкой является пекторальное колье позднеримского времени из Градешки (рис. 1: 4 ), представляющее собой вероятный прототип рассмотренных здесь ожерелий. Их состав устойчив, они имеют сопоставимое количество пронизей, разделителей и лунниц, поэтому можно полагать, что эти изделия распространялись, так сказать, «в готовом виде». Все пекторальные украшения, за исключением только что упомянутой находки из Нижнего По-дунавья, относятся к концу IV – началу/первой половине V в., т. е. к гуннскому времени. С известной долей вероятности можно утверждать, что золотые ожерелья типа Гранада-Альбайсин являются хронологическим индикатором гуннского времени.

Существует точка зрения, что и рассматриваемые колье, и классические аппликации с дырочками для нашивания изготавливались специально как погребальные, поскольку они непрочны и не предназначены для прижизненной даже парадной одежды (Воpошилова, Воpошилов, 2022. С. 66). Соглашусь, что многие золотые именно нашивные аппликации действительно изготовлены из золотой хрупкой фольги и, вероятнее всего, служили обшивкой погребального костюма. Однако изученное И. А. Сапрыкиной золотое ожерелье типа Гранада-Альбай-син из погребения 39/2005 Восточного некрополя Фанагории было изготовлено из кованого металла толщиной до 1 мм16 (Сапpыкина, 2015. С. 248). То есть вполне допустимо, что это изделие могло использоваться при жизни, видимо, не каждый день, а в каких-то особых случаях. К сожалению, исследование техники изготовления других украшение типа Гранада-Альбайсин не проводилось, но учитывая их схожесть, вполне возможно, что все они были сделаны подобно фанагорийскому.

Показательно, что в некоторых погребениях, например в Танаисе, ожерелья типа Гранада-Альбайсин сочетаются как с понтийскими (металлические зеркала, туалетные наборы) так и с германскими (двупластинчатые фибулы) элементами костюма. Чуть позднее такой синтез понтийских и восточногерманских элементов становится базой варварского «княжеского» убора, представленного в Центральной и Западной Европе погребениями горизонта Унтерзибенбрунн ( Kazanski , 1996; Tejral , 2011. S. 280–298). Но при этом ожерелья Гранада-Аль-байсин в составе этого престижного костюма не отмечены ни разу, хотя убор содержит близкие по характеру золотые нашивные бляшки/аппликации. В Европе мода на различной формы металлические бляшки одежды распространялась вместе с сармато-аланами. Постепенно золотые аппликации были интегрированы в интернациональный «княжеский» костюм гуннского времени и таким образом потеряли какую-либо этнокультурную окраску. И если нашивные бляшки действительно отражают сармато-аланское влияние, то возможным прообразом ожерелий Гранада-Альбайсин и Градешки стали пекторальные украшения Восточного Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока, известные, например, по фаюмским портретам конца I – II в. (см.: Doxiadis , 1995. P. 65, 80, 111. Cat. 51, 73, 83) или по скульптурным изображениям бодхисаттва/бодисатва II–III вв., такие как из монастыря Карратча / Karratcha (Афганистан, коллекция Национального музея восточных искусств-музей Гиме / Guimet, Париж, инв. № MG 17284).

Видимо, появление «понтийского» ожерелья в Гранаде не связано с «княжеской» модой горизонта Унтерзибенбрунн. В то же время, если судить по находкам в могильниках Алмалык-Дере, Лучистое, Красный Мак, такие изделия представлены в уборе варварских элит Северного Причерноморья.

Как занесло понтийское колье в далекую Гранаду? Возможно, с переселением алан, в 406–409 гг. прошедших от Рейна до Пиренейского полуострова, но это совсем не означает, что ожерелье сармато-аланское по происхождению. В целом же поиски этнической принадлежности престижных украшений представляются делом, заранее обреченным на неудачу, поскольку интернациональная «княжеская» культура варваров первой половины V в. уже не может быть привязана к какому-то конкретному этносу.

Во всяком случае, именно из Северного Понта в бурную эпоху Великого переселения народов эти изделия распространялись вместе с группами мигрантов или же бродячими мастерами. Не стоит, однако, забывать и о возможной прямой миграции отдельных групп оседлого понтийского населения на Запад. Вероятно, именно их имеют в виду древние авторы, когда говорят о людях понтийского происхождения, таких как Андрагатий (Andragathius), magister equitum узурпатора Максима, который убил в 383 г. императора Грациана ( Demougeot , 1979. Vol. 2. Fasc. 1. P. 120).

Список находок ожерелья Гранада-Альбайсин и его вариантов

Список литературы Золотые ожерелья гуннского времени типа гранада-альбайсин в Северном Причерноморье

- Айбабин А. И., Хайрединова Э.А., 1998. Ранние комплексы могильника у села Лучистое в Крыму // МАИЭТ. Вып. VI. С. 274-311.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2017. Крымские готы страны Дори (середина III - VII в.). Симферополь: Антиква. 368 с.

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга европейской части СССР II в. до н. э. - IV в. н. э. М.: Наука. 140 с. (САИ; вып. Д1-30.).

- Арсеньева Т. М., Безуглов С. И., Толочко И. В., 2001. Некрополь Танаиса: Раскопки 1981-1995 гг. М.: Палеограф. 274 с.

- Безуглов С. И., Толочко И. В., 2006. О культурно-исторических связях населения Танаиса в эпоху переселения народов (по материалам погребений) // ДБ. Т. 10. М.: ИА РАН. С. 89-110.