Золотые вехи науки на грибовской станции - ВНИИССОК

Автор: Пивоваров В.Ф., Добруцкая Е.Г.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: ВНИИССОК - 90 лет

Статья в выпуске: 4 (6), 2009 года.

Бесплатный доступ

Показана динамика развития научных основ селекции овощных культур за период дея тельности Грибовской селекционной станции - ВНИИССОК (1920-2010 годы).

Селекция, овощные культуры, генетика, иммунитет, биохимия, физиология, экология, интродукция, гаметная селекция, биотехнология, пцр-анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14024821

IDR: 14024821 | УДК: (631.52+631.53)

Текст обзорной статьи Золотые вехи науки на грибовской станции - ВНИИССОК

Р ождение Грибовской станции связано с необходимостью организации государственного производства семян огородных растений. К 1920 году положение с семенами в России, особенно для северных районов, стало совершенно катастрофическим. Все запасы семян стали очень быстро иссякать. Недостаток семян до войны восполняли за счёт ввоза их из южных районов или из-за границы. В условиях гражданской войны это стало невозможным. Население в эти годы разрухи было почти лишено огородных семян.

В 1920 году в хозяйстве Грибово возник селекционный отдел, организатором которого явился профессор Сергей Иванович Жегалов.

Наркомзем поставил перед отделом очень узкую задачу: не улучшать, не отбирать сортовой и посевной материал, а только вести массовое размножение. Эта задача оказалась невыполнимой. Отсутствовали исходные образцы. Они

не только не соответствовали сортовым требованиям – подчас не соответствовали видовым требованиям: вырастал рапс вместо репы и т.п.

К концу 1921 года Грибовский селекционный отдел вошёл в состав селекционного отдела областной станции (МОСХОС) с переименованием в Гри-бовскую селекционную станцию, первым директором которой стал профессор С.И. Жегалов. Задачей её было получение сортов огородных растений. Этого достигали путём:

-

- испытания и изучения существующих сортов и форм в различных почвенных условиях;

-

- селекции на скороспелость, урожайность, вкусовые свойства;

-

- синтеза новых сортов;

-

- организации размножения наилучших сортов для передачи их потребителю.

Станция стала выносить за пределы своей территории некоторые этапы селекции: отборы, требующие другого фона (селекция поздней капусты на Люберецких полях орошения) и др. За пределы Московской губернии выносилась репродукция некоторых сортов.

Уже на первых этапах работы возник ряд чисто научных вопросов. Наибольшие трудности лежали в области методики селекционной работы: направление и цели отбора, приёмы учёта отдельных признаков, технику семенной культуры элиты и т.д. На первых шагах работы на Грибовской станции пользовались «формальным, биометрическим методом изучения» (Жегалов, 1925).

В начале разрабатывали некоторые приёмы селекционной работы. Были освоены техника и учёт хозяйственных и морфологических признаков: изучали варьирование сортовых признаков. Выявляли корреляции между ними. Вскрытие некоторых корреляций признаков у капусты белокочанной позволило выработать методику оценки скороспелых сортов путём определения темпов нарастания кочана. В лаборато- рии тыквенных культур для ускорения селекции использовали корреляции между скороспелостью и близостью расположения женских цветков к семядольным листьям – длиной междоузлия и длиной плети (прямая), длиной семядоли и длиной плода (обратная). Изучали характер наследования признаков у бобовых культур. Определение характера доминирования признаков у гороха позволило производить подбор родительских пар для скрещивания и отбор желаемых форм с учётом доминирования признаков, предполагаемого расщепления, а также с учётом хозяйственной ценности исходных образцов.

С 1965 года для получения исходного материала овощных сортов гороха стали использовать химический мутагенез. Этим методом И.А. Поповой был получен первый в мире мутант гороха овощного с детерминантным типом роста. Индуцированный мутагенез использовали и в лаборатории тыквенных культур.

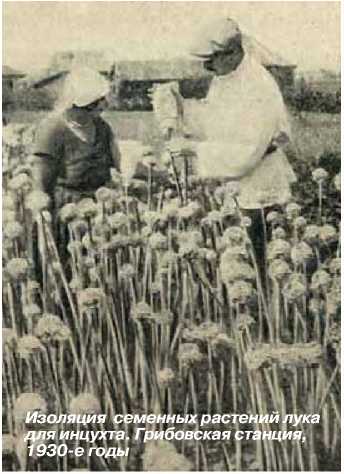

По селекции лука большой вклад внесён Н.Н. Тимофеевым, под руководством которого установили характер изменчивости хозяйственных признаков лука репчатого. Определили, что ветвление – одно из важнейших свойств его, является одной из причин, обусловливающих хозяйственные признаки лука. Выявили, что способность лука к ветвлению – признак, хорошо наследуемый, его можно легко развить с помощью селекции.

Разнообразны методы отбора, применявшиеся грибовчанами: непрерывного массового, индивидуального с использованием метода половинок (тыквенные), семейственного с оценкой по потомству, чистолинейного (бобовые), группового (пасленовые), негативного (цветочные культуры), клонового у вегетативно размножаемых культур (эстрагон, ревень), отбора из популяции.

При отборах, по возможности, применяли приборы (рефрактометры при селекции на повышенное содержание сухого вещества в клеточном соке и др.).

С 1937 года, когда стали уделять больше внимания холодостойкости паслёновых культур, одним из селекционных приёмов стало испытание в холодильниках и отбор уцелевших сеянцев.

Для отбора растений на устойчивость к болезням применяли искусственное заражение в лабораторных условиях (корнеплоды), вели оценку на фоне искусственного заражения в открытом грунте на инфекционном участке (паслёновые и др.) При оценке на устойчивость к стрику, мозаике и другим болезням паслёновых культур использовали серологический метод.

При переходе от аналитической селекции к селекции синтетической применяли дополнительно к межсортовым

всё более сложные скрещивания: массовую гибридизацию (малорапростра-нённые культуры), возвратные, межлинейные скрещивания лучших селекционных линий, биологически различающихся между собой (пасленовые). На заключительных этапах селекции с третьего – четвертого поколения применяли обогащающие, парные скрещивания (тыквенные культуры).

Использовали инбридинг при селекции огурца, при выведении сортов мексиканского физалиса.

Были созданы функционально стерильные формы томатов, предназначенные для использования в качестве материнского компонента при получении семян гетерозисных гибридов с целью проведения скрещивания без кастрации цветков.

На Грибовке широко использовали экологические методы селекции: проводили эколого-географические испытания, осуществляли, особенно при се- лекции тыквенных, подбор родительских пар из географически отдаленных мест. Много внимания уделяли проблеме фона, размещая испытания на различных фонах, учитывая необходимость включения в сеть испытания условий с высоким агротехническим фоном. Уже в наше время оценка среды фона ВНИИССОК показала, что по многим культурам (капуста, кабачок и др.) высокопродуктивный фон является дефицитным. При отборе на потенциальную продуктивность необходимо или выявлять такие фоны, или формировать их искусственно.

Сортоиспытание и отбор сопровождались тонкими и подробными, индивидуальными цифровыми учетами отдельных признаков, подробным морфологическим изучением имеющихся типов и форм.

Среди чисто научных вопросов – наследование признаков, их сцепление и прочее.

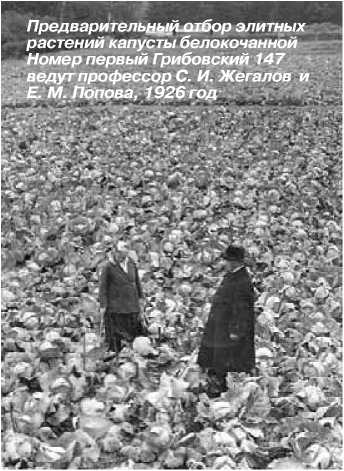

Предварительный отбор элитных растений капусты белокочанной Номер первый Грибовский 147 ведут профессор С. И. Жегалов и Е. М. Попова, 1926 год

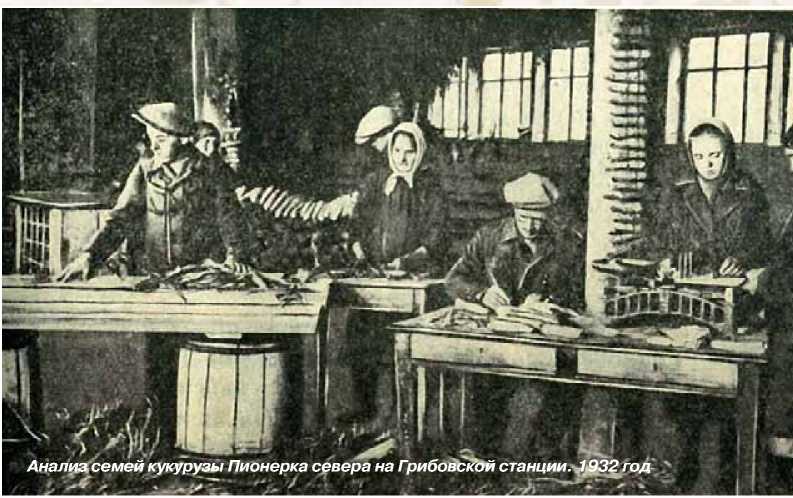

Возникла необходимость заниматься и вопросами техники культуры семенников огородных растений, выдвинутыми практическим семеноводством (В.В. Ордынский, 1936). За первые четыре года работы (1920-1923) Грибов-ская станция изучила большое число сортов и форм, переданных после сор-тоулучшительного отбора на поля размножения. С 1922-1923 годов уже начали получать синтетически выведенные новые формы гороха, фасоли, кукурузы.

В стране проявился значительный интерес к достижениям станции со стороны агрономической, кооперативной, а также крестьянской среды. В то время был распространен беспородный, крайне засорённый семенной материал. На этом фоне селекционные семена Грибовской станции давали исключительный эффект. Начался быстрый рост станции и углубление её научноисследовательских работ.

Коллектив научных сотрудников Грибовской овощной селекционной опытной станции, 1935 год

1 марта 1935 года истёк пятнадцатилетний срок существования станции. Был ликвидирован импорт семян. Гри-бовка стала инициатором организации при Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур государственного сортоиспытания овощных растений (1928 год). Она же представила первые варианты методики испытания (Ордынский, 1936).

Ко времени вхождения в состав НИИОХ (1 января 1931 года) станция имела штат 9 человек. Задачи ее в области селекции овощных культур становятся шире. Они вытекают из анализа запросов потребителей овощей. Это был период повсеместного развития колхозного производства, строительства крупных совхозов овощетреста. Совершенно заново создавалось пригородное хозяйство потребкооперации. Специфические требования различных типов хозяйств необходимо было учитывать, как и разнообразие усло-

вий выращивания овощей в СССР.

Правительством была установлена средняя норма потребления овощей в 150 кг в год на человека.

Среди задач станции:

-

– выведение высокоурожайные сортов;

– подбор сортимента для большей продолжительности снабжения потребителей овощами, практически снабжение овощами в течение круглого года;

– замена менее питательных овощей более питательными и вкусными;

– проработка сортимента с точки зрения рационального овощного питания населения;

– удовлетворение требований, связанных с ростом общественного питания (формы и размеры овоща и др.);

– соответствие сырьевым стандартам консервного производства (дружность уборки и пр.).

На Грибовской станции стали предусматривать технические условия крупного сельского хозяйства (необходимость механизации, транспортировки и т.п.).

С самого начала своей работы на Грибовской станции принимали на вооружение принцип точного назначения сортов (современный термин – прецизионного). Селекционная работа строилась в зональном и районном разрезе, с учетом всей совокупности естественноисторических и экономических факторов каждой зоны и района.

Имелись ввиду разные направления селекции:

-

1. Сорта для выращивания на тучной богатой органическим веществом почве при хорошем водном режиме. Они должны быть приспособлены к освоению предоставленного им количества питательных веществ и влаги. Им должна быть присуща очень высокая урожайность, наивысшие пищевкусо-

В теплице ВНИИССОК, осмотр селекционных образцов салата. Сотрудники лаборатории генетики и цитологии ВНИИССОК во главе с доктором с.-х. наук Тиминым Н.И. , 2009 год

-

2. Другие требования предъявляли к сортам для овощеводства на менее богатых почвах полевого типа: меньшая требовательность к общим условиям питания и увлажнения и повышенная устойчивость к болезням и вредителям. В настоящее время такие сорта относят к полуинтенсивным (Кильчев-ский, Хотылева, 1997).

-

3. Актуальным направлением стало направление селекции овощей для закрытого грунта. Теперь это так называемое энергоотзывчивые сорта input responsive variety, сорта интенсивного типа (Veery, 1986).

первый Грибовский 147, Слава Грибов-ская 231, свекла столовая Бордо 237, морковь Нантская грибовская, редис Розово-красный с белым кончиком, репа Петровская, редька Зимняя круглая черная, огурцы Муромские, Нежинские, Вязниковские, Неросимые, горох Жегалова, лук Мячковский, Даниловский, Бессоновский, капуста краснокочанная Каменная головка, Гако, савойская Вертю. Это «золотой фонд» Гри-бовской станции, используемый и в настоящее время.

14 июня 1934 года сектор селекции и семеноводства ВНИИОХ был переименован в филиал ВНИИОХ (специальное постановление СНК РСФСР) с соответствующим расширением его прав. Это дало толчок к еще большему развитию работ станции. С приходом на станцию Е.И. Ушаковой, ставшей ее директором в 1936 году, станция вновь обрела самостоятельность.

В годы Великой Отечественной вой- вые качества и потребление преимущественно в свежем виде. В настоящее время такие сорта относят к сортам низкого вклада энергии (low input variety). Они предназначаются для биологического земледелия.

С 1931 года кроме селекционных, перед станцией были поставлены задачи по решению вопросов агротехники овощного семеноводства.

Была выделена отдельная группа для решения некоторых общих методических вопросов, которую возглавил руководитель кафедры селекции овощных культур ТСХА Н.Н. Тимофеев (1929 год). Изучали изменчивость, сцеплен-ность, наследование признаков, имеющих хозяйственное значение.

С 1930 года в штате станции специалист – биометрик.

В основу построения работ Грибов-ской станции была положена группировка отдельных растений по таксономическому их сродству или по сходству методики селекционной работы с ними. Этот принцип сохранен до сих пор.

Селекцентр ВНИИССОК составляют лаборатории селекции и семеноводства капустных, корнеплодных, бобовых, луковых, пасленовых, тыквенных, цветочных, зеленных и пряно-вкусовых культур.

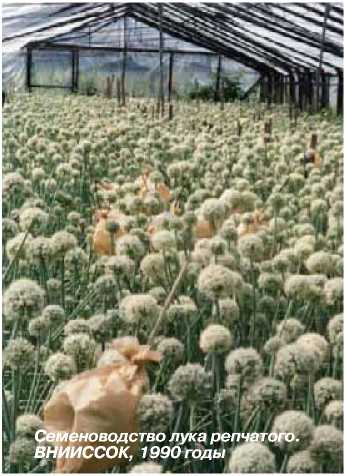

Едва ли не наиболее специфической и ценной особенностью организации работ Грибовской станции являлось «кольцо», высадка элитных семенников на изолированных участках. В настоящее время «кольцо», как таковое не существует. Но изоучастки вне территории института, используются по договорам с фермерами и т.д.

Селекционная работа, начатая в 1920 году С.И. Жегаловым на площади в 800 м2, выросла к 1934 году до 29,69 га (селекционные посевы: элита)(Тот-маков, 1935). Кроме того, большую часть площадей первой репродукции на договорных началах размещали в совхозах и колхозах. На 1 марта 1935 года штат научных и технических сотрудников Грибовской станции (без рабочих и хозяйственного персонала) 88 человек.

За 1920-1933 годы общее количество улучшенных и выведенных станцией сортов составило 110. Среди них капуста белокочанная Белорусская, Московская поздняя, Амагер 611, Номер

В вегетационной камере лаборатории биотехнологии ВНИИССОК.

Доктор с.-х. наук Шмыкова Н. А. и кандидат с.-х. наук Супрунова Т. П. 2010 год

ны благодаря самоотверженному труду грибовчан был сохранен генофонд овощных культур станции, районирован ряд сортов, при одновременном содействии снабжению овощами армии и населения страны.

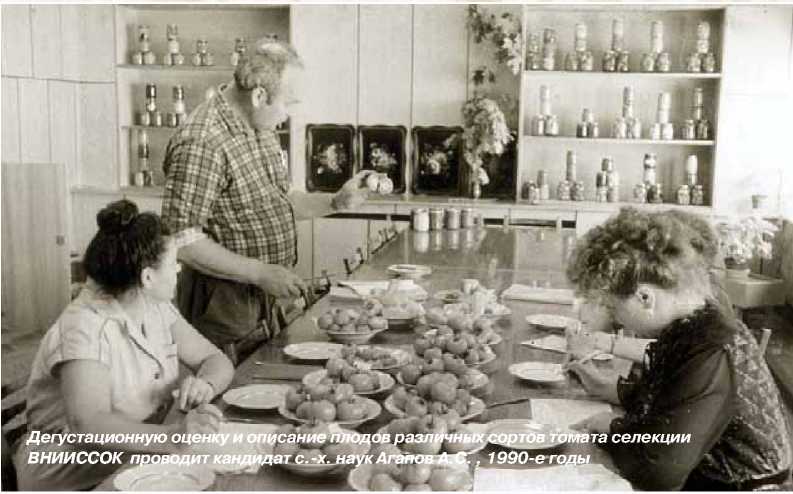

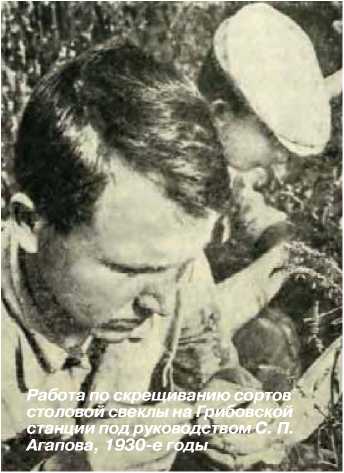

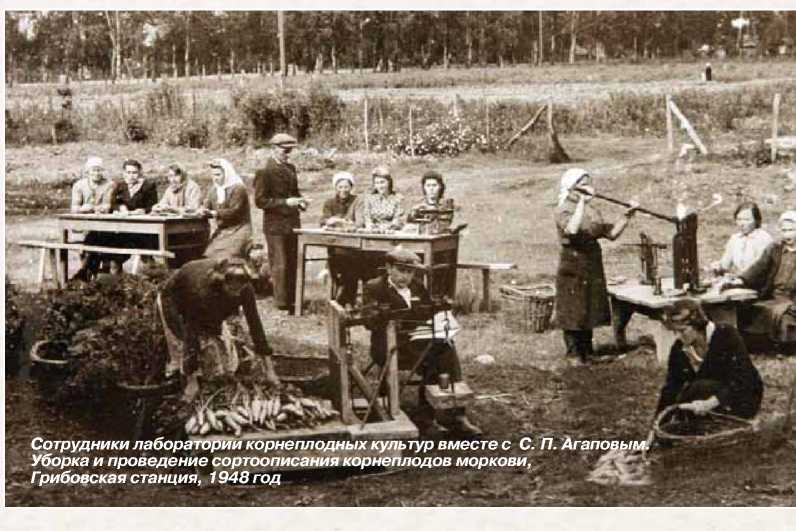

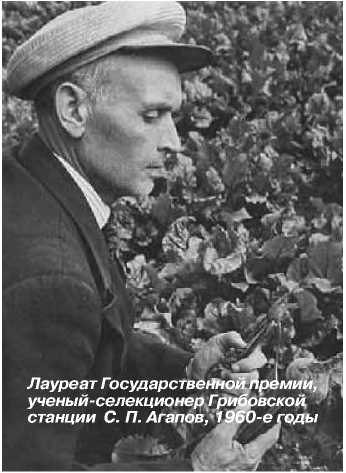

В 1946 году за высокие достижения в области селекции и семеноводства группе ученых Грибовской станции: Е.И. Ушаковой, С.П. Агапову, А.В. Алпа-тьеву, Е.М. Поповой было присвоено высокое звание лауреатов Государственной премии СССР.

Необычен успех станции на Международной выставке в Эрфурте (1961 год): 28 медалей, в том числе 16 золотых.

В 1970 году Грибовке исполнилось 50 лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1970 года за достигнутые успехи в области селекции и семеноводства овощных культур Грибовская овощная селекционная опытная станция награждена орденом

Трудового Красного Знамени. На станции получено 240 новых сортов овощных культур, из которых 90 были районированы. Станция выпускала семена 132 сортов 45-ти культур.

Сортимент овощных культур преобразован: из 785 сортов овощных и бахчевых растений лишь 46 иностранной селекции (1970 год). 17% из всего сортимента – 90 районированных сортов Грибовской станции.

Сорта Грибовской станции разного предназначения занимали 360 тысяч гектаров – 26% всей площади овощей в СССР (капуста – около 70%, корнеплоды – 35% от всех площадей).

В 1972 году станция преобразована во Всесоюзный НИИ селекции и семеноводства овощных культур. Первым директором его стал кандидат биологических наук И.И. Ершов. Затем эту должность занимали академик П.Ф. Сокол (до 1983 года), кандидат с.-х. наук С.И. Сычев (до 1992 года).

С 1992 года институт стал Всероссийским и вошел в состав учреждений РАСХН. Директор ВНИИССОК – академик РАСХН Виктор Федорович Пивоваров с 1992 года по настоящее время. Это время значительного развития в институте теоретических исследований.

С самого начала деятельности Гри-бовской станции одновременно с ростом вширь, здесь углубляли свою исследовательскую работу.

Создание сорта методом гибридизации, формирование новых признаков у гибридного материала требует весьма длительного времени. Иногда оно измеряется десятилетиями. Например, от получения исходных форм до районирования сорта Подарок 2500 прошло 20 лет. Над сортом Белорусская 455 начали селекционную работу в 1925 году, он был районирован в 1943 году.

Известно, что селекция решает существующие проблемы путем синтеза

знаний, достигнутых биологическими науками: генетикой, биохимией, экологией и другими науками. Это позволяет теоретически обосновать новые методические подходы к созданию сортов.

На Грибовской станции в начале тридцатых годов простые методы количественного и качественного учета признаков дополняли сложными методами химического, цитологического, физиологического изучения растений.

С 1931 года по инициативе Г.В. Тот-макова на станции проводятся цитологические исследования, организован цитологический кабинет. Это связано с работами по получению полиплоидных форм капусты и томатов (Кривенко, 1936). В целях создания устойчивых к болезням форм томата проводили работы по отдаленной гибридизации с использованием диких видов (смородиновидный томат и др.). При работе с капустой и томатами использовали метод обезглавливания по Иогансену и

Проведение биохимических анализов на Грибовской станции определение содержания сухого вещества, 1930-е годы метод колхицирования. В 1948 году лаборатория цитологии была закрыта и лишь в 1967 году она возобновила свою работу. С 1970 года начаты работы по цитологической оценке выделенных селекционерами растений, обладающих цитоплазматической мужской стерильностью.

Для разработки генетических вопросов, методики селекционной работы первоначально была организована особая группа общей селекции (Тотмаков, 1935). Среди прочих, в группе изучали многие генетические особенности капустного растения: передачи отцовских и материнских признаков в первом поколении при свободном опылении и искусственных скрещиваниях и другие. В 1972 году на базе лаборатории цитологии организована лаборатория генетики и цитологии. С тех пор лаборатория выполняет фундаментальные исследования по частной генетике овощных растений, разрабатывает генетические и цитологические методы создания и оценки исходного материала. Установлены закономерности наследования признаков моркови (окраска коры и сердцевины корнеплода, форма сегментов листа, мужская стерильность цветка, окраска лепестков, устойчивость к альтер-нариозу, фотопериодическая реакция репродуктивного периода развития и продолжительность вегетационного периода), салата (кочанный и листовой типы растений, начало стеблевания, высота стебля), выявлено 20 новых генов растений моркови и салата, определены кариотипы различных видов и межвидовых гибридов лука.

На основе различных типов генотипической изменчивости (потенциальной, рекомбинационной, мутационной) разработаны методы создания форм, линий овощных растений:

В лаборатории биотехнологии ВНИИССОК.

Доктор с.-х. наук Шмыкова Н.А., 2010 год

держания витамина С, низкого содержания нитратов. И на их основе созданы новые сорта.

Итогом деятельности лаборатории генетики и цитологии является выделение 45 генетических источников и 12 доноров селекционно-ценных признаков салата, моркови, лука, часть их использована для взаимного обмена и передачи в плане научного сотрудничества селекционерам страны, а также учёным Голландии, Германии, Китая, Украины, Узбекистана.

В 1931 году на Грибовке начаты исследования по биохимии и физиологии. Актуальность возникшей задачи – применение биохимического метода в селекции, – сохранилась до сегодняшнего времени. С преобразованием в 1967 году в лабораторию биохимии и физиологии проблемы расширились. Стали изучать не только статику, но и динамику изменений химического состава, например динамику углеводов в

– метод получения мужски стерильных и фертильных инбредных линий моркови путем комплексного использования инбридинга, аутбридинга и индуцированного апомиксиса;

– метод создания форм межвидовых гибридов лука, включающий скрещивание видов одинаковой и разной плоид-ности, эмбриокультуру, полиплоидиза-цию in vitro, беккроссирование, инбридинг, аутбридинг, цитологическую оценку и отбор рекомбинантных форм;

– метод получения мутантных и ре-комбинатных форм салата.

Особенно высокой оценки заслуживают результаты работы лаборатории по межвидовой гибридизации. Работа с видами лука была начата на Грибовской станции еще в 1934 году А.А. Кривенко и А.Н. Смирновой. Уже в 1936 году были проведены первые межвидовые скрещивания. От скрещивания лука репчатого – Allium cepa с многолетними видами лука (A. altaicum, A. fistulosum, A. vav-ilovii) созданы оригинальные формы межвидовых гибридов – генетические источники, сочетающие высокую устойчивость к пероноспорозу и наличие вызревающей, способной к хранению луковицы. Впервые в селекционно-генетических исследованиях по межвидовой гибридизации в роде Allium L. лабо-роторией получены гибриды между дии тетраплоидными видами: A. cepa (2x) x A. nutans (4x) и A. cepa (2x) x A. schoenoprasum (4x). На основе разработанного в лаборатории метода поли-плоидизации in vitro стерильные формы межвидовых гибридов лука переведены на фертильную основу, при этом установлены цитоэмбриологические критерии отбора фертильных форм межвидовых гибридов. Результат этой работы – создание на основе межвидовой гибридизации сортов Изумрудный (A. cepa х A. fistulosum), Золотые купола (A. cepa х A. vavilovii).

Решение проблемы гетерозиса имеет во ВНИИССОК давние корни. Ею ста- ли заниматься с момента создания Гри-бовской станции – еще в 1920-1923 годы были получены гетерозисные гибриды томата первого поколения, превосходившие по урожаю лучшего родителя на 34%. Гетерозисные гибриды первого поколения лука с использованием ЦМС получили на станции еще в 1959 году.

В лаборатории генетики и цитологии вопросам ЦМС уделяется большое внимание. Созданы линии моркови – генетические источники высокой комбинационной способности по продуктивности, раннеспелости, устойчивости к альтернариозу, интенсивно-оранжевой окраски корнеплода и высокому содержанию каротина, мужски стерильные линии А с ЦМС двух типов, фертильные инбредные линии В и С и на их основе получены гетерозисные гибриды F1. Получены селекционноценные линии салата – генетические источники высокой теневыносливости растений в теплице, повышенного со-

В лаборатории биотехнологии ВНИИССОК, 2010 год. Регенеранты межвидовых гибридов лука – адаптация к условиям in vivo

ВНИИССОК, 2010 год. Межвидовые гибриды баклажана зеленом горошке. Много усилий было направлено на изучение биохимического состава малораспространенных овощей: кресс-салат, щавель, фасоль овощная и др. Следствием изучения биохимического состава капусты, начатого в 1935 году, явилось использование в селекционной работе такого биохимического показателя, как активность фермента пероксидазы для создания более лежких сортов. Учитывая, что устойчивость растений против поражения микроорганизмами в значительной степени определяется окислительной способностью их тканей, разработали соответствующую методику, которая позволяет по степени активности фермента пероксидазы в кроющем листе кочана перед уборкой определить и уровень устойчивости данного растения против возбудителя серой гнили. Совместно с сектором физиологии провели работы по энзиматической сортодиагностике.

С 1935 года на Грибовской станции начато физиологическое изучение некоторых признаков томата и лука (Кривенко А.А.,1936). Физиологические исследования особенно развились в 80-е годы прошлого века. Разработаны методы определения физиологического состояния семян, уникальная технология быстрого микровыделения геномной растительной ДНК с последующим использованием RAPD-маркеров, методы скрининга селекционного материала корнеплодов, капусты, томата, лука на основе электрофореза запасных белков семян и изоферментов как маркеров генотипов. Были разработаны методы определения на ранних этапах онтогенеза теневыносливости и холодостойкости растений с оценкой их на устойчивость к низким положительным температурам и пониженной освещенности. Проведены исследования, связанныхе с физиолого-биохимическими методами оценки геномов овощ-

Кандидат с.-х. наук, фитопатолог Пименова А.С. . работавшая на Грибовской станции с 1943 по 1957 годы ных культур, фотовосстановительной активностью хлоропластов и др. Биохимическую оценку уже созданных сортов, линий, гибридов проводила и проводит сейчас группа массовых анализов.

Экологическая обстановка в мире, обострившаяся в конце ХХ – начале ХХI века, выдвинула ряд новых задач перед сельскохозяйственной наукой. Приоритеты научной деятельности лаборатории биохимии и физиологии растений соответственно этому несколько сменились.

Возникла проблема широкого практического использования в здравоохранении антиоксидантов. В этой связи в последнее время в основе исследований лаборатории лежит антиоксидантная концепция: «Овощные растения с высокоэффективной антиоксидантной системой – есть пища и лекарство». С целью выявления источников, оценки и отбора растений с высокой антиоксидантной активностью и устойчивостью к действию стрессоров разработан ряд методов: экспресс-мето-ды для определения суммарной антиоксидантной активности в отдельных органах и тканях растений. Разработаны схемы выделения и анализа различных форм фенольных соединений из овощных растений, позволяющие оценивать соотношение с содержанием четырех групп полифенолов: простых фенольных соединений и оксибензой-ных кислот, оксикоричных кислот и их сложных эфиров, флавоноидов, полимерных и конденсированных фенольных соединений.

Среди разработок отдела – способы выделения пектина из плодов физалиса овощного, из корнеплодов дайкона.

Изучаются особенности и механизмы приспособления овощных растений к пониженным положительным и низким отрицательным температурам вегетации, устойчивости к действию не-

оптимальных температур хлоропластов.

Результаты оценки сортообраз-цов по содержанию антиоксидантов и биологически активных веществ позволяют использовать лучшие образцы как исходный материал для селекции на качество продукции. Сотрудники отдела являются соавторами 16 сортов, созданных, в основном, при сотрудничестве с лабораторией интродукции и семеноведения.

За работу «Научные основы интродукции и селекции овощных культур с повышенным содержанием биологически активных веществ и антиокси- дантов» присвоено звание лауреатов Государственной премии РФ в области науки и техники учёным отдела докторам биологических наук В.К. Гинс, М.С. Гинс, а также профессору, доктору сельскохозяйственных наук П.Ф. Ко-нонкову, академику РАСХН В.Ф. Пивоварову и др.

В 1930 году для решения вопросов иммунитета растений на Грибовку был приглашен фитопатолог, и была начата работа по устойчивости овощных культур к болезням. В 1935 году организован сектор по защите растений. С этих пор исследования по иммунитету и защите растений на Грибовке, а затем во ВНИИССОК ведутся постоянно. В начале исследований было определено, что большая часть заболеваний растений вызывается грибами, меньшее число – бактериями и вирусами и лишь отдельные заболевания носят физиологический характер. Уточнялась фенология и экология основных вредителей, проверялись меры борьбы с ними; изучали биологию и этиологию возбудителей болезней овощных культур. Был испытан и метод биологической борьбы с вредителями овощных культур. Еще в сороковых годах применяли, напри-

Сектор молекулярно-генетических исследованийВНИИССОК, 2010 год. Кандидат с.-х. наук Домблидес Е. А.

чения в селекционный процесс.

В последние годы открылось перспективное направление: ДНК диагностика вирусных заболеваний. В решении этой проблемы приняли участие лаборатории гаметных и молекулярных методов селекции и биотехнологии ВНИИССОК. Разрабатывая SCAR, CAPS и другие молекулярные маркеры, широко используемые в маркер-ассоциированной селекции, во ВНИИССОК (лаборатория биотехнологии) установили, что использование полученного кодоминантного аллель-специфического CAPS-маркера уже на стадии проростка позволит проводить отбор генотипов, несущих аллель гена, отвечающего за устойчивость перца сладкого к Y вирусу картофеля.

Проблема ДНК диагностики вирусных заболеваний томата эффективно разрабатывается в секторе ПЦР института. При создании лаборатории молекулярных методов селекции (1992 год)

мер, яйцееда – трихограмму. Эта проблема – разработка современных экологически безопасных методов защиты растений, актуальна и в настоящее время.

Работа по изучению устойчивости овощных культур к биотическим факторам среды продолжается, разрабатываются методические вопросы по оценке и отбору растений на устойчивость к отдельным и к комплексу вредоносных патогенов. Лаборатория ведет фундаментальные и иммунологические исследования в системах «патоген – хозяин» с учетом внутрипопуля-ционных изменений возбудителей наиболее вредоносных болезней овощных культур; бактериальные и грибные болезни капусты, лука репчатого, огурца, томата, свеклы столовой, моркови, гороха овощного, фасоли, сельдерея, шпината, базилика, цветочных культур. Изучается внутривидовая дифференциация возбудителей наиболее вредоносных болезней на уровне штаммов и рас по признаку патогенности. Начаты исследования по генетике устойчивости томата к фитофторозу, моркови к альтернариозу с использованием внутривидовых скрещиваний, по созданию форм, линий – геноисточников высокой устойчивости на основе межвидовых гибридов.

Тесно сотрудничая с селекционерами, иммунологи ставят своей целью обеспечить их эффективным инструментарием для создания современных сортов, для которых устойчивость к биострессорам – одно из основных требований.

Разработаны и усовершенствованы методики оценки на устойчивость: капусты – к киле, слизистому и сосудистому бактериозам, альтернариозу; свеклы столовой – к фомозу и фузари-озу; лука – к бактериальным гнилям, пероноспорозу; моркови – к фузариоз-ным гнилям, фомозу; томата – к фитофторозу, фузариозу; огурца – к бе- лой корневой гнили, оливковой пятнистости, аскохитозу, угловатой бактериальной пятнистости; чеснока к фузари-озу. Сотрудники лаборатории являются соавторами относительно устойчивых к ряду патогенов сортов капусты, моркови, гороха овощного, огурца, томата, всего более 50-ти сортов.

Перспективные направления научных исследований лаборатории:

– разработка иммунологических основ селекции овощных культур, обеспечивающих получение исходного селекционного материала с генетической устойчивостью к патогенам;

– разработка ускоренных методов оценки на групповую устойчивость;

– изучение внутривидовой дифференциации патогенов с отбором наиболее вирулентных штаммов или рас для создания искусственного инфекционного фона;

– выделение эффективных источников и доноров устойчивости для вклю-

В лаборатории биотехнологии ВНИИССОК, 2010 год.

Межвидовые гибриды лука in vitro

Межвидовой гибрид лука (A.cepa x A.fistulosum), 2009 год начали работу по изучению генетической вариабельности геномов овощных растений: морковь, томат, капуста, лук и др. Тогда были показаны уникальные возможности применения ПЦР технологий в селекционной практике. Рассматривали перспективы развития молекулярных ДНК-маркеров во ВНИИССОК: паспортизацию, идентификацию форм, сортов и гибридов. Широкомасштабному развитию современных ДНК-технологий в селекции растений препятствовало сложное финансовое положение в середине и конце девяностых годов.

В настоящее время сектор ПЦР плодотворно сотрудничает с селекционными лабораториями и использует коллекции овощных растений, изучая их разнообразие. При определении филогенетических взаимосвязей на родовом, видовом и внутривидовом уровне используемый ДНК анализ позволил исследовать генетическое разнообра- зие растений, относящихся к семействам сельдерейные, луковые и капустные, а также укропа. Выявлены фрагменты, специфичные для геномов А и С капустных культур, а также специфичные RAPD-фрагменты сортов селекции ВНИИССОК. Дается оценка гибриднос-ти полученных от скрещивания форм овощных растений. ДНК-маркеры позволяют генетически «фиксировать» или типировать сорта, формы, линии и даже отдельные генотипы в составе популяции. Это расширяет знания о геномах овощных растений и генетике, делая процесс отбора необходимых форм растений контролируемым.

Выдающуюся роль в истории мирового сельского хозяйства играет интродукция. Пионер интродукции овощных в России – Е. Грачев, который в 1875-1877 годах испытал более 2000 образцов овощных культур из Англии, Бельгии, Германии, Италии, США, Франции и рекомендовал для выращи-

ны технологии выращивания, созданы сорта интродуцированных культур: салата спаржевого, стахиса, кресса водяного, хризантемы овощной, периллы, якона, дайкона, амаранта, монарды и др., всего около 30 сортов. За долгие годы плодотворного сотрудничества лаборатории интродукции с лабораторией биохимии и физиологии был сформулирован особый научный подход к решению вопросов интродукции. Предложили не только искать перспективный для интродукции материал, создавать на его основе сорта, но и максимально полно раскрыть в зоне интродукции все биолого-химические, лекарственные, диетические и питательные особенности нового растения. Это было связано с тем, что именно интро-дуценты оказались наиболее пригодными для лечебно-профилактического питания. Необходимость в нем особенно резко взросла на рубеже XX-XXI веков. Активизировалась селекционная

работа на высокое содержание биологически активных соединений, в том числе на антиоксидантную активность, повышенное содержание

БАВ, АО и микронутриентов.

Научные основы этой работы, представленные на Государственную премию, получили высокую оценку.

Премия была получена в 2004 году.

В семидесятых годах прошлого века в мире сложилась благоприятная политическая ситуация, которая способствовала развитию научного сотрудничества между учеными разных стран. В Республике Куба в целях ускорения селекционного процесса новых сортов и решения других вопросов был создан экспериментальный участок «Дружба» на базе Института основ тропического сельского хозяйства Академии наук Кубы. 1 октября 1975 года во ВНИИССОК

вания 50 сортов капусты, 40 – свеклы столовой, 20 – репы и т.д. На Грибовке не могли упустить возможность расширения ассортимента возделываемых овощных культур путем интродукции. При этом имелась в виду и такая задача, как сохранение редких и исчезающих видов. На базе интродукционного участка, который подчинялся непосредственно Наркозмему и только в 1938 году вошел в состав станции, была создана группа интродукции, реорганизованная затем (1951 год) в лабораторию селекции и семеноводства малораспространенных культур.

Лаборатория интродукции и семеноведения, существующая сегодня во ВНИИССОК, создана в 1972 году. Исследования лаборатории по интродукции и акклиматизации позволили значительно расширить ассортимент овощных культур России. В культуру введено много новых растений. На основе изучения их биологии разработа-

Сотрудники лаборатории корнеплодных культур вместе с С. П. Агапо Уборка и проведение сортоописания корнеплодов моркови, Грибовская станция, 1948 год

вого исходного материала. В настоящее рвемя апробированы методы экспресс – оценки на уровне микрогаметофита (пыльца) и гаметного отбора на устойчивость к фитопатогенам и абиотическим стрессорам среды. В результате анализа стрессоустойчи-вости спорофита и микрогаметофита разработаны новые селекционные технологии и получены холодостойкие сорта (репы японской Снегурочка и др.).

В наступившем XXI веке в биологии прогнозируются революционные открытия, в частности, в генетике, биотехнологии. Впечатляют успехи в области генной инженерии.

Во ВНИИССОК на базе группы биотехнологии, созданной еще в 80-х годах прошлого века, была организована лаборатория биотехнологии. Результаты ее научной деятельности, наряду с методами молекулярной селекции, наиболее широко входят в селекционную организована лаборатория экологии растений. Теперь это лаборатория экологических методов селекции, входящая наряду с лабораторией гаметной селекции в отдел экологии. За первые 20 лет работы были созданы научные основы новой методологии – экологической селекции. Она представляет собой систему методов использования эколого-географических факторов на всех этапах разных направлений селекции и семеноводства. За основу приняты научные концепции Н.И. Вавилова об экологизации селекции, идея Е.Н. Синской (1933 год) о том, что каждый этап селекции должен быть пронизан экологией. Среди первых разработок лаборатории – метод ускорения селекции овощных культур по схеме Москва – Куба – Термез – Ленкорань. Он оказался весьма продуктивным, в результате апробации метода селекционерами созданы совместно с экологами сорта томата, перца, огурца и др. (всего более 30-ти).

Исследования грибовчан по изменчивости хозяйственно ценных признаков пополнились информацией об их адаптивной значимости. Большое значение придается использованию экологических фонов. Были разработаны методические подходы к использованию естественных экологических фонов при селекции на адаптивность, приемы гибридизации на юге, повышения эффективности отбора из популяций, в том числе по ЦМС; эколого-генетические аспекты адаптивного семеноводства. С целью познания генетических основ адаптивных реакций для ведения ранней диагностики адаптивных форм впервые на культуре томата выявили статистически значимое увеличение признака «продуктивность» при гетерозиготности по локусу Aat-2 (хромосома 7).

С развитием нового направления в естествознании – концепции биоэлементов, т.е. химических элементов, иг- рающих определенную биологическую роль в организме, среди приоритетов лаборатории – селекционные методы повышения степени реализации адаптивного потенциала устойчивости растений к воздействию загрязненной ксенобиотиками биосферы. У ряда культур (салат, томат, шпинат, дайкон, свекла столовая и др.) выявлено межвидовое и межсортовое разнообразие уровня содержания экотоксикантов. Разработаны элементы технологии оценки исходного материала и отбора по устойчивости к накоплению тяжелых металлов и радионуклидов.

В плане разработки проблемы энергетически эффективных сортов в лаборатории ведется определение одной из двух компонентов энергозатрат растений: на устойчивость к нерегулируемым факторам среды.

Особое место в экологической селекции занимает гаметная селекция, разрабатывающая методы оценки по микрогаметофиту устойчивости овощных растений к абиотическим факторам среды и фитопатогенам (Балашова, 1995). Новое направление – искусственный отбор генотипов сельскохозяйственных растений на уровне гаметофита для целей практической селекции начало развиваться в конце XX – начале XXI века. Исследования по гаметной селекции начаты во ВНИИССОК с октября 1991 года. 10 сентября 2001 года была организована лаборатория молекулярных и га-метных методов селекции. Основные направления исследований включают анализ генетических ресурсов овощных растений, изучение филогенетических связей и маркирование селекционно ценных признаков, селекцию по спорофиту и микрогаметофиту и повышение адаптивного потенциала растений с помощью иммуномодуляторов. В плане – (совместно с лабораториями биотехнологии и сектором ПЦР) создание биоразнообразия и но-

Клональное микроразмножение баклажана in vitro практику. В лаборатории разработаны следующие методики и технологии:

– клональное микроразмножение ряда овощных и цветочных культур – моркови, чеснока, лука, свеклы, различных видов капусты, огурца, салата листового, перца сладкого, ревеня, якона и др.;

– получение удвоенных гаплоидов моркови методами культуры пыльников и неопыленных семяпочек in vitro, что ускоряет получение изогенных линий по сравнению с методом инбридинга;

– основные этапы технологии получения удвоенных гаплоидов огурца методами неопыленных семяпочек in vitro; по эффективности выхода дигап-лоидных растений разработанная в лаборатории методика превосходит зарубежные аналоги в несколько раз.

– эмбриокультура in vitro, позволившая получить межвидовые гибриды баклажана и перца.

В лаборатории разрабатывается технология получения дигаплоидных линий у свеклы столовой и пpeдcтaвитeлeй семейства Brassicaceae. В сотрудничестве с институтом биоорганической химии НАН Республики Беларусь проводятся исследования по изучению влияния фи-тогормональных стероидов на культуру клеток овощных растений in vitro. Совместно с биотехнологической компанией «Suntory Holding Limited» (Япония) отрабатывается технология получения трансгенных растений декоративных культур с заданной окраской цветков.

Сотрудничая c учеными ФИБХ РАН (Пущино), получили трансгенные растения моркови c генами GUS, дефензина Rs и тауматина II.

Использование молекулярно-генетических подходов позволило сотрудникам лаборатории определить тип мужской стерильности у гибридного потомства перцев, полученных при межвидовом скрещивании, а также

А.С. Солодовникова Афанасьева.

Цитолог

Грибовской станции

провести скрининг коллекционного материала перца на наличие митохондриальных генов atp6 и coxII, отвечающих за признак ЦМС; создать и использовать молекулярно-генетические маркеры (SCAR, CAPS и др.) для идентификации генов устойчивости к различным фитопатогенам овощных культур, генов цитоплазматической мужской стерильности и восстановителей фертильности, а также генов, определяющих такие сельскохозяйственноценные признаки, как форма, острота плода и др.

В совместных исследованиях с селекционными и теоретическими лабораториями института разрабатываются технологии маркер-ассоциированной селекции (MAS). Проводятся исследования по разработке и использованию молекулярных маркеров на гены и локусы, сцепленные с такими важными сельскохозяйственными признаками, как окраска плода (перец, лук репчатый), острота (перец), цитоплазматическая мужская стерильность, закрепление стерильности и восстановление фертильности (перец, лук, морковь, редис). При проведении гетерозисной селекции моркови планируется использование системы мультилокусного анализа (SSR, ISSR, SSAP и др.) для оценки вариабельности геномов исходного материала, чистоты гибридного потомства и выравненности инбред-ных линий.

Кроме этих, среди основных направлений исследований лаборатории: клональное микроразмножение овощных и цветочных культур, разработка методов ускоренного получения гомозиготных линий овощных культур для селекции на гетерозис с использованием андро- и гиногенеза и др.

Выдающиеся результаты, полученные селекционерами за 90 лет деятельности Грибовской станции – ВНИИССОК: создано более 750 сортов и гибридов, 486 из которых включены в Государственный реестр селекционных достижений на 2010 год, стали возможны не только благодаря самоотверженному труду грибовчан первого, среднего поколения, продолжателей их дела вплоть до сегодняшнего дня, но и потому, что здесь свято хранили традиции глубокой связи с теорией и самих селекционеров, и их коллег, соратников, занимающихся научными основами селекции. Новые достижения биологической науки ведут к более глубокой специализации теоретических вопросов и, как следствие, к необходимости более тесного контакта между практической селекцией и научно-теоретическими исследованиями.

Список литературы Золотые вехи науки на грибовской станции - ВНИИССОК

- Жегалов С.И. От редактора.//Обзор работ Грибовского отделения по селекции огородных растений за 1920-1923 гг./М., 1925.2 С.3.25.

- Ордынский В.В. Пройденный путь.//Селекция и семеноводство овощных растений. К пятнадцатилетнему юбилею Грибовской селекционной станции. 1920-1935 г. -М., Сельхозгиз. -1936.-С.9-39.

- Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Экологическая селекция растений. -Мн., Тэхналогiя, 1997. -372 с.

- Veery S. Bread Wheats for many environments. CIMMYT Wheat staffo. Mexico.21986. -P.17-25.

- Тотмаков Г.В. Краткий очерк развития работ Грибовской станции.//Итоги работы по селекции овощных культур Грибовской станции. -Выпуск I.-М., Сельхозиздат.21935.2 С.3-14.

- Кривенко А.А. Работа цитологической лаборатории Грибовской станции 1933-1935 гг.).//Селекция и семеноводство овощных растений. К пятнадцатилетнему юбилею Грибовской селекционной станции. -1920-1935. -С.289-297.