Зооархеологический анализ костей крупных млекопитающих плейстоценовой сохранности из пещеры Обзорная (Алтай)

Автор: Колясникова А.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В результате осмотра галерей Обзорной пещеры в полевом сезоне 2023 г. были обнаружены многочисленные голоценовые и плейстоценовые фаунистические остатки, а также два фрагмента орнаментированной керамики и два каменных артефакта. В статье проведено зооархеологическое исследование остеологических материалов плейстоценовой сохранности. В собранной палеофаунистической коллекции наиболее полно представлены травоядные животные лошади, козлы/бараны, бизон и носорог. Из хищных млекопитающих были найдены костные остатки медведя, гиены и волка. Большинство остатков крупных млекопитающих принадлежат обитателям степных и лесостепных пространств, что свидетельствует о преобладании открытых ландшафтов в позднем плейстоцене. Анализ погрызов, которые присутствуют в большом количестве на обнаруженных в пещере костях, показал, что они оставлены преимущественно крупными хищниками, такими как волки, гиены и медведи, чьи кости также обнаружены в пещере. Присутствие молочных зубов гиен и волков указывает на то, что пещера служила этим животным логовом для выведения потомства. Ключевую роль в накоплении костей в пещере в период плейстоцена и их дальнейшей деформации сыграли крупные хищники, при этом находки двух каменных артефактов и двух костей плейстоценовой сохранности со следами антропогенного воздействия свидетельствуют, что в палеолите пещера эпизодически посещалась человеком и эта карстовая полость перспективна для дальнейших археологических работ. Расположение пещеры рядом с уже известными памятниками позднего среднего палеолита повышает научную актуальность материалов Обзорной пещеры в контексте исследования взаимоотношений хищников и древнейших популяций человека.

Плейстоцен, костные остатки, хищники, пещера обзорная, алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145146653

IDR: 145146653 | УДК: 569 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0156-0162

Текст научной статьи Зооархеологический анализ костей крупных млекопитающих плейстоценовой сохранности из пещеры Обзорная (Алтай)

Пещера Обзорная расположена в Краснощеков-ском р-не Алтайского края на высоте ок. 20 м над ручьем в правом (восточном) борту скального каньона левого истока р. Каменной. Она была открыта в 1951 г. К.П. Черняевой, которая назвала ее Большой Каменской и указала длину 113 м [Вистингаузен, 2004]. Новые данные по пещере появились только в 2015 г., когда она вновь была обнаружена и описана экспедицией АКО РГО [Горбатова, Иванченко, Вистингаузен, 2015]. В 2020 г. в результате плановых археологических разведывательных работ новосибирских археологов пещера описана под названием Обзорная. Был заложен шурф 70 см в глубину до крупной глыбы, помешавшей дальнейшему углублению, и обнаружены голоценовые и плейстоценовые отложения [Харе-вич и др., 2020].

Вход в пещеру обращен на юго-запад и представляет собой две арки высотой 1,5 и 3 м, затем идет ход высотой 1,5 м, который приводит в небольшой центральный грот, откуда пещера разветвляется на две галереи [Горбатова, Иванченко, Вистингаузен, 2015]. Восточная галерея ведет в широкий низкий грот, заваленный камнями и рыхлыми отложениями, вторая галерея обращена на юг. Стены пещеры преимущественно влажные, с натеками белого цвета. Пещера ранее посещалась не только спелеологами, но и местными жителями или туристами, о чем свидетельствуют современные надписи на потолке в галереях.

В настоящей работе проведено первое зооархео-логическое исследование плейстоценовых фаунистических остатков Обзорной пещеры. Ранее, в 2020 г., упоминалось лишь о нескольких костях козлов/бара-нов и зубах гиен, обнаруженных в ней в ходе разведывательных работ [Харевич и др., 2020].

Материалы и методы

В результате осмотра ходов Обзорной пещеры в июле 2023 г. были обнаружены два фрагмента орнаментированной керамики, два каменных артефакта и многочисленные голоценовые и плейстоценовые фаунистические остатки. В данной статье рассмотрены фаунистические материалы плейстоценовой сохранности. Все собранные кости располагались без какой-либо анатомической связи между собой. Они лежали на поверхности осыпей в галереях или частично под ними, придавленные сместившимися камнями. На первом этапе исследования были применены общепринятые зооархеологические методы, включающие подсчет минимальных количеств анатомических элементов (NISP) и особей (MNE) [Grayson, 1984]. Для определения видов животных была использована остеологическая сравнительная коллекция ЦКП ИАЭТ СО РАН С.К. Васильева. На следующем этапе исследования проводился тафономический ана- лиз, поверхность костей подробно изучалась под контрастным искусственным освещением и при помощи ручной увеличительной линзы. Помимо определения основных тафономических характеристик, были подробно изучены следы погрызов на костях, чтобы определить, каким животным они могут принадлежать. Два основных типа следов погрызов были измерены отдельно для диафизарных участков длинных трубчатых костей и для губчатых костей и эпифизов длинных трубчатых костей, следуя методике М. Сельваджо [Selvaggio, 1994]. Первый тип следов – округлые или овальные ямки, второй – борозды, чья длина примерно в три раза превышает ширину. Ямки возникают, когда зубы хищника соприкасаются с поверхностью ко сти и деформируют компактную или губчатую кость, не проникая полностью в полость кости. Борозды – неглубокие удлиненные следы с U-образным сечением, остающиеся от соприкосновения с длинным острым участком хищнических зубов [Там же; Dominguez-Rodrigo, Piqueras, 2003].

На диафизах длинных трубчатых костей было измерено 60 округлых следов и 25 борозд, на губчатых костях и эпифизах трубчатых костей измерено 45 ямок и 17 бороздок. У каждого отдельного следа погрызов измерялась длина и ширина для сравнения с существующими метрическими экспериментальными данными и установления размерного класса животных, оставивших эти погрызы [Dominguez-Rodrigo, Piqueras, 2003; Sala, Arsuaga, Haynes, 2014]. Большинство следов четко видны и легко определимы без увеличительных приборов. Их измерения проводились с использованием электронного штангенциркуля.

Результаты

Собранная палеофаунистическая коллекция состоит из 192 целых и фрагментированных костей и зубов, из которых 137 экз. (71 %) определимые до рода или вида (табл. 1). Изолированные зубы составили 53 % (107 экз.) всей коллекции, преимущественно они принадлежат лошади и бизону. Всего определено 13 видов млекопитающих. Все неопределимые кости за исключением одного обломка ребра – это обломки диафизов длинных трубчатых костей (в среднем 13 см в длину) крупных млекопитающих.

Видовой состав

В позднеплейстоценовых пещерных отложениях Алтая присутствуют остатки двух видов лошадей – крупной кабаллоидной ( Equus ferus ) и мелкой. Мелкая форма лошади ранее была определена как кулан, но позже на основе результатов биомолекулярных и морфометрических исследований ее отнесли к новой монофилетической группе, названной в честь первооткрывателя Н.Д. Оводова [Eisenmann, Vasiliev, 2011]. Лошадь Оводова в Обзорной пещере ( Equus ovodovi )

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков, собранных с поверхности грунта в Обзорной пещере

|

Таксон |

Кости, экз. |

Зубы, экз. |

Минимальное количество особей (MNE), экз. |

Минимальное количество анатомических элементов (NISP), экз. |

Всего, экз. |

|

Благородный олень Cervus elaphus sibiricus |

2 |

1 |

1 |

3 |

3 |

|

Медведь Ursus sp . |

3 |

0 |

1 |

3 |

3 |

|

Бурый медведь Ursus arctos |

1 |

– |

1 |

1 |

1 |

|

Серый волк Canis lupus |

3 |

3 |

1 |

6 |

6 |

|

Пещерная гиена C. crocuta spelaea |

1 |

6 |

2 |

7 |

7 |

|

Шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis |

4 |

9 |

2 |

6 |

13 |

|

Equus ferus |

1 |

20 |

2 |

6 |

21 |

|

Лошадь Оводова Equus ovodovi |

0 |

29 |

4 |

28 |

29 |

|

Equus sp. ( ferus/ovodovi ) |

0 |

5 |

– |

5 |

5 |

|

Степной бизон Bison priscus |

8 |

10 |

2 |

14 |

18 |

|

Горный баран Ovis ammon |

2 |

0 |

1 |

2 |

2 |

|

Горный козел Capra sibirica |

2 |

4 |

2 |

6 |

6 |

|

Козел/баран Capra/Ovis |

5 |

18 |

– |

23 |

23 |

|

Неопределимые обломки |

55 |

0 |

– |

– |

55 |

|

Итого |

87 |

105 |

– |

– |

192 |

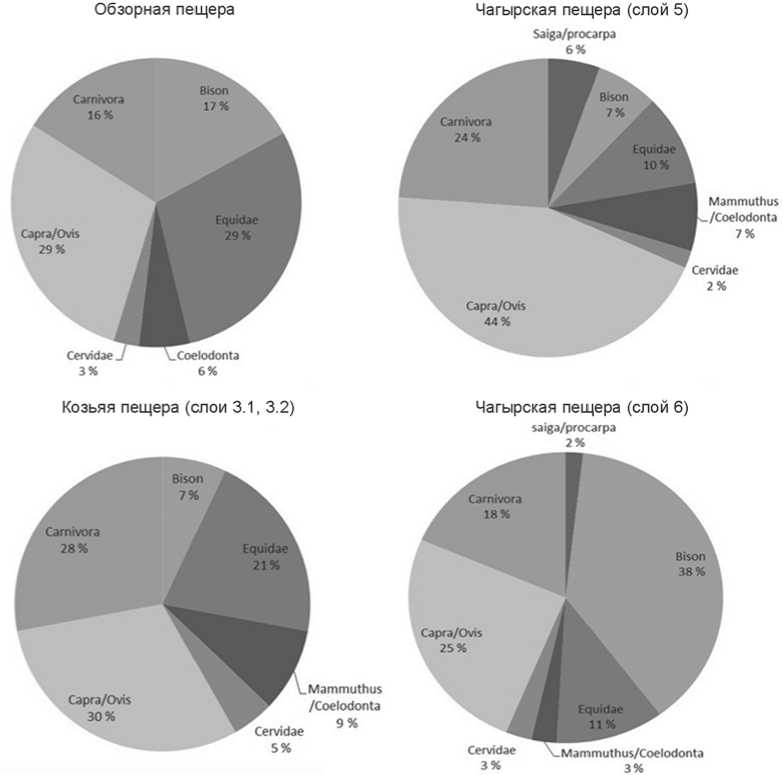

Рис. 1 . Видовое соотношение плейстоценовой фауны пещер Чагырская (по: [Васильев, 2013]), Козья (по: [Харевич и др., 2020]) и Обзорная.

представлена 29 зубами, из них 3 резца разной степени стертости – от молодой и старой особи, 11 зубов верхней и 14 зубов нижней челюстей. Большинство зубов неполные со свежими сломами, один резец имеет следы кислотной коррозии. Минимальное количество особей было посчитано по верхним вторым правым молярам; в коллекции присутствуют остатки от минимум четырех взрослых особей. От крупной ка-баллоидной лошади ( Equus ferus ) найдены 7 зубов, из них 4 нижних и 3 верхних. Судя по разной степени стертости жевательной поверхности, зубы принадлежали как минимум двум особям. На территории Алтая в позднем плейстоцене этот вид крупной кабалло-идной лошади был распространен в лесостепной зоне [Васильев, 2013]. Определены до уровня рода ( Equus sp . ) также 15 обломков зубов и один фрагмент нижнего конца большой берцовой кости.

На Алтае в позднем плейстоцене обитала крупная горностепная форма бизона Bison priscus , который населял открытые степные или лесостепные ландшафты [Васильев, Оводов, 2009; Kolobova et al., 2019]. В коллекции из Обзорной пещеры к бизону отнесены 18 костных остатков, включающих 10 экз. целых и фрагментированных изолированных зубов, почти целый астрагал, центральнокубовидную кость, поясничный позвонок, обломок нижнего конца большеберцовой кости, фрагмент верхнего конца лучевой кости, венечный отросток нижней челюсти и два обломка диафиза пястной кости. Остатки, судя по состоянию стертости зубов, могут быть отнесены как минимум к двум взрослым особям.

От шерстистого носорога ( Coelodonta antiquitatis ) найдено два почти целых, но сильно погрызенных хищниками астрагала (правый и левый), один обломок диафиза лучевой и верхний конец пястной костей, а также девять обломков зубов. Минимальное количество особей посчитано по астрагалам, размеры которых указывают на их принадлежность к двум разным особям. Кости и зубы шерстистого носорога найдены во многих пещерах Алтая, однако в отличие от других травоядных, не ассоциируются с деятельностью древнего человека [Васильев, 2013].

От благородного оленя ( Cervus elaphus sibiricus ) обнаружены целые 1-я и 3-я фаланги и один зуб верхней челюсти. Морфологические особенности строения нижней челюсти позднеплейстоценовых представителей этого вида свидетельствуют об его адаптации к обитанию в условиях открытых степных и лесостепных ландшафтов (по неопубликованным данным С.К. Васильева и Н.Д. Оводова).

Сибирскому горному козлу (Capra sibirica) принадлежат 1-я фаланга молодой особи с отпавшим верхним эпифизом, два фрагмента нижней челюсти и шесть зубов, из которых два имеют следы кислотной коррозии, что указывает на роль хищников в их аккумуляции. От архара (Ovis ammon) найден верхний конец плюсневой кости и обломок таза. В коллек- ции присутствуют минимум две особи горного козла и одна архара. Значительная часть обломков зубов и костей, нередко сильно растворенных после прохождения через желудочно-кишечный тракт хищников, отнесена к группе козлы/бараны (Capra/Ovis). В эту категорию входят 17 зубов, обломок диафиза пястной кости, фрагмент плюсневой и тазовой костей, запястная кость и 3-я фаланга.

От хищных млекопитающих были найдены костные остатки медведя, гиены и волка. Их доля в фаунистической коллекции Обзорной пещеры составила 12,4 % всех определимых остатков, 15,4 % от минимального количества анатомических элементов и 28 % среди минимального количества особей (табл. 1). От бурого медведя ( Ursus arctos ) обнаружена левая горизонтальная ветвь нижней челюсти с сохранившимся в альвеоле клыком. Клык имеет слабые следы стертости, его ширина у альвеолы составляет 18 мм. К Ursus sp. отнесены три кости: коленная чашка, нижний конец пястной кости и 3-я фаланга. Волку ( Canis lupus ) принадлежат астрагал, обломок нижнего конца большеберцовой кости, целая 2-я фаланга и три зуба, из которых один постоянный клык, два молочных зуба. Пещерная гиена ( C. crocuta spelaea ) представлена молочным клыком и 5 зубами от взрослых особей. Из костей посткраниального скелета сохранилась целая 2-я фаланга (рис. 1).

Тафономический анализ

Тафономический анализ был проведен исключительно для костей (87 экз.) без учета зубов. На поверхности более 90 % исследованных костных остатков присутствуют дендриты, оставленные отложениями солей марганца. Большая часть костей из коллекции имеют гладкую заполированную поверхность и высокую степень минерализации, в то время как поверхность другой части ко стей матовая и имеет следы выветривания, свидетельствующие о длительном пребывании на поверхности. Цвет остатков варьируется от темно и светло-желтого до коричневого и грязносерого. На 36 % костей присутствуют сломы белесого цвета, указывающие на то, что фрагментация произошла уже после минерализации кости. У большинства костей сохранено более половины кортикальной поверхности (72 %), у остальных поверхность сильно повреждена или полностью отсутствует. На поверхности 63 % костей присутствует трещиноватость и шелушение разной степени, являющиеся результатом условий попеременного намокания и высыхания и разных температур, что говорит о длительном нахождении ко сти на открытой поверхности. На трех костяных фрагментах на поверхности имеются небольшие извилистые округлые в профиле бороздки – следы от корней растений, что редко встречается на пещерных фаунистиче ских остатках и указывает на то, что их захоронение происходило в почвенном слое, вероят- но, ближе к входу пещеры на осветленном участке. Также на пяти фрагментах костей присутствует известковый натек.

На обломке диафиза пястной кости парнокопытного животного и на неопределимом обломке трубчатой кости обнаружены неглубокие прямые порезы, которые предварительно были интерпретированы как антропогенные. Однако для точного определения следов необходимо проведение трасологического анализа.

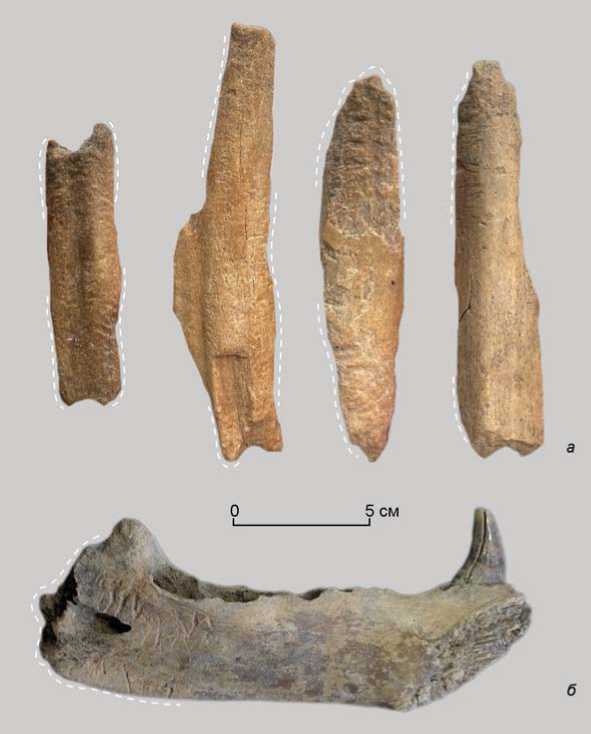

На многих костях имеются следы погрызов разными млекопитающими. На четырех костях отмечены следы грызунов – характерные мелкие однонаправленные бороздки, расположенные близко друг другу. Почти половина изученных костей (48 %) имеют следы хищнических зубов, такие как ямки, отверстия, царапины и борозды. Многие длинные обломки диафизов трубчатых костей покрыты многочисленными бороздами от погрызов по краям (рис. 2). Средняя длина ямок от зубов на диафизах 2,47 мм, их средняя ширина 1,7 мм, а на эпифизах и губчатых костях эти же показатели 4 и 3,1 мм. Борозды на диафизах в среднем в ширину 2,6 мм, в длину 9,7 мм, а на эпифизах и губчатых костях 3,2 мм в ширину и 18,2 мм в дли- ну. Соотношения большой оси к малой оси округлых ямок для фрагментов диафизов длинных трубчатых костей из Обзорной пещеры составило 1,45, что практически совпадает со следами погрызов современных гиен, львов и медведей (1,45–1,56) [Sala, Arsuaga, Haynes, 2014]. У следов на эпифизах и губчатых костях этот показатель 1,2, что ближе к следам от зубов волка (1,21) [Ibid.].

Сравнение средних значений округлых следов погрызов на разных типах костей показало, что на губчатой кости и эпифизах ширина и длина следов больше, чем на диафизарных участках кости, где кортикальная поверхность толще и плотнее. Средние показатели длины и ширины ямок на губчатой кости и эпифизах ближе следам от зубов современного медведя. Что касается кортикальной кости, образцы следов по средним значениям ширины и длины наиболее близки следам, оставленными волками и медведями. Средняя ширина бороздок от зубов на диафизах практически совпадает с такими следами погрызов современных волков и гиен. Ширина бороздок на губчатых костях и эпифизах больше, чем у следов от зубов медведей и волков, но меньше следов гиен и львов (табл. 2).

Рис. 2. Примеры хищнических погрызов.

а – на фрагментах диафиза; б – на нижней челюсти бурого медведя. Пунктиром выделены области со следами зубов.

Выводы

Все изученные костные остатки переотложены и попали в пещерные отложения в разные периоды позднего плейстоцена. Их перемещение могло произойти как в результате геологических деформаций – коллювиального переноса, так и вмешательства животных или человека. В собранной палеофауни-стической коллекции пещеры Обзорная наиболее представлены лошади (55 экз. костей и зубов), козлы/бараны (31 экз.), бизон (18 экз.) и носорог (13 экз.). Большинство остатков крупных млекопитающих принадлежат обитателям степных и лесостепных пространств, что свидетельствует о преобладании открытых пространств над закрытыми лесными биотопами в позднем плейстоцене в окрестностях пещеры.

Погрызы на костях были оставлены преимущественно крупными хищниками, такими как волки, гиены и медведи, чьи кости также обнаружены в пещере Обзорная. Ко сти с многочисленными следами погрызов по краям могли служить молодым хищникам «палочками для покусывания» после поедания мяса и ко стного мозга. Такие ко сти чаще встречаются в горизонтальных пещерных логовах, где молодые гиены/волки грызли кости при прорезывании зубов.

Таблица 2. Результаты замеров хищнических погрызов на плейстоценовых костных остатках из Обзорной пещеры и экспериментальных погрызов современных хищников

|

Тип следа и кости |

Значения |

Гиена* |

Лев* |

Медведь* |

Волк** |

Кости из Обзорной пещеры |

|||||

|

Ширина, мм |

Длина, мм |

Ширина, мм |

Длина, мм |

Ширина, мм |

Длина, мм |

Ширина, мм |

Длина, мм |

Ширина, мм |

Длина, мм |

||

|

Ямки (диафизы трубчатых костей) |

Количество |

38 |

10 |

14 |

218 |

151 |

60 |

||||

|

Среднее значение |

2,24 |

3,27 |

2,2 |

3,45 |

1,88 |

2,9 |

1,65 |

2,11 |

1,7 |

2,47 |

|

|

Стандартное отклонение |

1,34 |

2,13 |

0,31 |

0,48 |

0,58 |

0,88 |

0,53 |

0,64 |

0,44 |

0,65 |

|

|

Ямки (эпифизы и губчатые кости) |

Количество |

50 |

13 |

44 |

37 |

54 |

25 |

||||

|

Среднее значение |

5,32 |

7,37 |

4,32 |

6,5 |

3,73 |

5,24 |

2,32 |

2,81 |

3,1 |

4 |

|

|

Стандартное отклонение |

2,13 |

3,76 |

0,86 |

1,08 |

2,84 |

2,1 |

0,59 |

0,68 |

0,8 |

0,78 |

|

|

Борозды (диафизы трубчатых костей) |

Количество |

59 |

5 |

14 |

161 |

– |

45 |

||||

|

Среднее значение |

1,29 |

7,34 |

2,2 |

8,4 |

1,65 |

10,92 |

1,29 |

– |

1,3 |

9,7 |

|

|

Стандартное отклонение |

1,22 |

4,67 |

0,27 |

1,14 |

1,31 |

5,02 |

0,87 |

– |

0,2 |

0,79 |

|

|

Борозды (эпифизы и губчатые кости) |

Количество |

13 |

7 |

4 |

33 |

– |

17 |

||||

|

Среднее значение |

4,59 |

13,4 |

4,95 |

23,7 |

2,19 |

10,64 |

2,35 |

– |

3,2 |

18,2 |

|

|

Стандартное отклонение |

2,62 |

6,59 |

0,61 |

4,22 |

1,28 |

5,87 |

1,38 |

– |

0,4 |

0,7 |

|

*Данные по: [Dominguez-Rodrigo and Piqueras, 2003].

**Данные по: [Sala et al., 2014].

Присутствие молочных зубов гиен и волков указывает на то, что пещера служила этим животных также и логовом для выведения потомства.

Состав крупных млекопитающих из Обзорной пещеры близок к аналогичным показателям из плейстоценовых отложений слоев 3.1, 3.2 Козьей пещеры (начало MIS 3), расположенной в 200 м от нее, и слоям 5, 6 Чагырской пещеры (северо-западный Алтай, Тигирец-кий хребет, конец MIS 4 – начало MIS 3) [Харевич и др., 2020; Kolobova et al., 2019]. Доли плейстоценовых костей оленя и козлов/баранов в пещерах Обзорная и Козья практически совпадают. Процент хищников в Обзорной пещере меньше, чем в Козьей и Чагыр-ской пещерах. В изученной коллекции выше процент костей лошадей и бизонов, чем в Козьей (слои 3.1, 3.2) и Чагырской пещерах (слой 5) [Харевич и др., 2020; Kolobova et al., 2019]. Такую разницу можно объяснить тем, что материал Обзорной пещеры был собран с поверхности галерей, где легче обнаружить крупные кости, в то время как мелкие кости, оказавшись на дневной поверхности пещеры, легко втаптываются в землю животными или людьми, посещавшими пещеру.

Научное значение Обзорной пещеры для среднего палеолита региона обосновывается ее расположением рядом с несколькими разнокультурными памятниками с разной интенсивностью заселения: Чагырская пещера – базовый лагерь по потреблению добычи;

Страшная пещера – временный охотничий лагерь; Козья пещера – эфемерный охотничий лагерь. Сравнение плейстоценовой фауны памятников без антропогенной составляющей и с разной степенью ее участия в тафоценозах позволит со значительной долей достоверности установить способы адаптации древнейших популяций гоминин различных подвидов (ранние алтайские неандертальцы, денисовцы, поздние европейские неандертальцы), а также реконструировать функциональные особенности древнейших стоянок и дополнять имеющиеся на настоящий момент данные [Рыбин, Колобова, 2004].

Кроме того, находки двух каменных артефактов и двух костей плейстоценовой сохранности со следами антропогенного воздействия в Обзорной пещере свидетельствуют о том, что в палеолите пещера эпизодически посещалась человеком, и эта карстовая полость перспективна для дальнейших археологических работ. Однако ключевую роль в накоплении костей в пещере в период плейстоцена и их дальнейшей деформации сыграли крупные хищники, среди которых помимо пещерных гиен присутствуют волки и медведи. Приведенные в данном исследовании размеры хищнических следов могут использоваться при изучении роли хищников в пещерных палеолитических памятниках Алтая, где древний человек конкурировал за убежище с крупными хищниками.

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта РНФ № 21-18-00376. Автор выражает благодарность канд. биол. наук Васильеву С.К. за помощь в определении видов животных и внесение правок в текст статьи, а также д-ру ист. наук Колобовой К.А. за помощь при подготовке текста настоящей работы.

Список литературы Зооархеологический анализ костей крупных млекопитающих плейстоценовой сохранности из пещеры Обзорная (Алтай)

- Васильев С.К. Новые данные по остаткам мегафауны Чагырской пещеры (северо-западный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - Т. 19. - С. 20-36. EDN: RRTKKV

- Васильев С.К., Оводов Н.Д. Бизоны (Bison priscus Bojanus, 1827) позднего плейстоцена Алтая и юга Средней Сибири // Енисейская провинция. - Красноярск: КККМ, 2009. - Вып. 4. - С. 77-90.

- Вистингаузен В.К. Спелеологические исследования на Алтае // Алтайский сборник. - Вып. 21. - Барнаул, 2004. -С. 209-234.

- Горбатова О.Н., Иванченко В.Г., Вистингаузен В.К. Пещеры Верхнечагырского карстового участка: карст водораздела Яровки и Громатухи // Изв. Алт. отд-ния Рус. географ. общ-ва. - 2015. - № 4 (39). - С. 68-71.

- Рыбин Е.П., Колобова К.А. Структура каменных индустрий и функциональные особенности палеолитических памятников Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 4. - С. 20-34. EDN: WYGIVN