Зоогеографическая характеристика фауны шмелей (Hymenoptera, Apidae, Bombus latr.) европейского северо-востока России

Автор: Филиппов Н.И., Долгин М.М.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (7), 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализируется зоогеографическая структура фауны шмелей европейского Се- веро-Востока России. Выделено три комплекса и 12 зоогеографических групп с характеристикой их качественного состава и ареалов. Показано, что фауна шмелей исследованного региона мало специфична, в ней преобладают широко распространенные в Палеарктике и Голарктике виды.

Фауна, шмели, зоогеографическая характеристика, европейский северо-восток

Короткий адрес: https://sciup.org/14992472

IDR: 14992472 | УДК: 595.799:591.9(470.1)

Текст научной статьи Зоогеографическая характеристика фауны шмелей (Hymenoptera, Apidae, Bombus latr.) европейского северо-востока России

Шмели ( Apidae , Bombus Latr.) являются широко распространенной группой насекомых. Они отсутствуют в настоящий момент только в Антарктиде и на некоторых островах и архипелагах. В Австралию, Новую Зеландию и отдельные острова они были интродуцированы для опыления культурных растений. Мировая фауна рода Bombus насчитывает около 250 видов, относящихся к 38 подродам [1].

Представители рода Bombus очень удобный объект для исследований видового разнообразия, особенно в бореальной зоне. Эта группа насекомых весьма многочисленна и разнообразна именно в северных широтах, что обусловлено способностью шмелей поддерживать более высокую температуру тела по сравнению с окружающей средой и широким спектром кормовых растений, на которых они питаются. В то же время, шмели в условиях Севера России изучены недостаточно [2–4].

Материал и методика

В настоящей работе анализируется зоогеографическая структура фауны шмелей северо-востока Европейской части России. Исследуемая территория имеет чёткие границы на севере (побережье Баренцева моря) и востоке (Уральские горы). На юге граница проходит по Северным Увалам, а западная менее отчетлива, ее можно провести по Тиманскому кряжу и равнинной территории, называемой обычно западным Притиманьем.

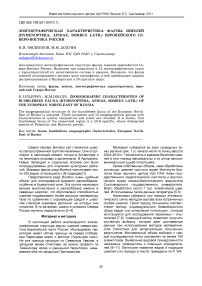

Материал собирался во всех природных зонах региона (рис. 1) с начала июля по конец августа 2004–2010 гг. Численность и видовое богатство шмелей в этот период максимальны и их отлов наносит минимальный ущерб популяциям.

Кроме собственных сборов, нами обработаны коллекции шмелей научного музея Института биологии Коми научного центра УрО РАН, Коми государственного педагогического института и зоологического музея химико-биологического факультета Сыктывкарского государственного университета. Всего обработано около 7 тыс. экземпляров шмелей. Использованы также данные литературы [5,6].

Насекомых собирали при помощи энтомологического сачка методом вылова всех встреченных особей шмелей. Такой подход технически соответствует методу индивидуального безвыборочного сбора видов «на исчерпание популяции», который используется для исследований насекомых – опылителей [7,8]. Указанный метод позволяет получить случайную выборку, которая дает достоверные данные при использовании методов математической статистики для интерпретации полученных результатов. Минимальный объем выборки с каждой исследованной точки составляет не менее 100 экземпляров. Выявление видовой принадлежности насекомых проводилось с помощью определителей [9–11]. Латинские названия видов и подродов шмелей и их порядок в тексте приведены по P. Wil-

Рис. 1. Картосхема района исследований. Северная тундра : 1 – Пай-Хой. Южная тундра : 2 – р. Кара, 3 – р. Ния-Ю, 4 – г. Воркута, 5 – заказник «Хребтовый». Лесотундра : 6 – ст. Красный Камень, 7 – пос. Харьягинск, 8 – пос. Харута. Крайнесеверная тайга : 9 – г. Инта, 10 – г. Усинск, 11 – дер. Васькино, 12 – оз. Нижне-Маерское, 13 – памятник природы «Лемвинский», 14 – р. Тобыш, 15 – оз. Волочанское, 16 – с. Усть-Цильма, 17 – пос. Щельяюр. Северная тайга : 18 – г. Печора, 19 – р. Печорская Пижма, 20 – пос. Том, 21 – дер. Латьюга, 22 – заказник «Белая Кедва». Средняя тайга : 23 – г. Ухта, 24 – заказник «Седьюс-ский», 25 – пос. Усогорск, 26 – р. Йирва, 27 – заказник «Вежа-Вожский», 28 – заказник «Сойвинский», 29 – пос. Троицко-Печорск, 30 – г. Емва, 31 – с. Нёбдино, 32 – с. Усть-Кулом, 33 – биостанция СыктГУ, 34 – окрестности г. Сыктывкара, 35 – с.Ви-зинга. Южная тайга : 36 – с. Летка, 37 – с. Прокопьевка.

Примечание: литературные данные по [7].

liams [1]. Зоогеографическая характеристика приводится по К.Б. Городкову [12], с учетом широтной и долготной составляющих. Для уточнения характера распространения видов использовались данные ряда региональных работ [13–15].

Результаты и обсуждение

В результате исследований на европейском Северо-Востоке России нами выявлено 35 видов шмелей из 11 подродов. Самыми крупными по числу видов подродами являются Psithyrus – девять видов, Pyrobombus – шесть, Thoracobombus – шесть, Bombus s. str. – четыре, Alpinobombus – три вида. Остальные подрода включают по одному-два вида. В составе региональной фауны шмелей выделено три зоогеографических комплекса и 11 групп (см. таблицу). К мультирегиональному комплексу относятся 13 видов из семи подродов: Psithyrus , Laesobombus , Tho-racobombus , Megabombus , Pyrobom-bus , Bombus , Melanobombus . Голарктический комплекс включает пять видов из двух подродов: Alpinobombus , Pyrobombus . Палеарктический комплекс представлен 17 видами, относящимися к восьми подродам: Psithy-rus , Thoracobombus , Megabombus , Kal-lobombus , Subterraneobombus , Pyrobo-mbus , Bombus , Cullumanobombus .

Мультирегиональный комплекс включает две группы. Голаркто-ориен-тальная полизональная группа представлена одним видом – B. (Bo. s. str.) lucorum , встречающимся в Голарктике и Ориентальной области. Палеаркто-ориентальная температная состоит из 12 видов: Bombus (Ps.) bohemicus , B. (Ps.) norvegicus , B. (Ps.) rupestris , B. (Ls.) laesus , B. (Th.) deuteronymus , B. (Th.) schrencki , B. (Mg.) consobrinus , B. (Pr.) hypnorum , B. (Pr.) modestus , B.(Bo.

Распределение видов шмелей европейского Северо-Востока России по зоогеографическим комплексам и группам

Голарктический комплекс также представлен тремя группами, но включает меньшее число видов. Голарктическая аркто-бореальная группа состоит из трех видов: Bombus (Al.) balteatus , B. (Al.) polaris , B. (Pr.) lapponicus , обитающих в тундре, лесотундре и лесной зоне Северной Америки и Евразии. Один вид – B. (Al.) hyperboreus , ареал которого охватывает тундровую зону Северного полушария, относится к голарктической арктической группе. Голарктическая бореальная группа включает один вид – B. (Pr.) jonellus ; данный вид распространен по всей таежной зоне обоих полушарий.

Около половины видов шмелей европейского Северо-Востока России (17 видов, что составляет 48,57% фауны) распространено в пределах Палеарктики. Этот комплекс включает шесть групп. Европейская температная группа представлена одним видом B. (Ps.) quadricolor , встречающимся в лесах Европы. В евро-сибирскую температную группу входят семь видов: B. (Ps.) maxillosus , B. (Th.) rud-erarius , B. (Mg.) hortorum , B. (Kl.) soroeensis , B. (Pr.) pratorum , B. (Bo. s. str.) terrestris , B. (Cl.) semenoviel-lus , обитающих в лесной зоне Европы и Сибири. Трансевразийская бореальная группа объединяет два вида B. (Ps.) flavidus и B. (St.) distinguendus , область распространения которых – таежная зона Евразии. Виды B. (Th.) muscorum , B. (Th.) pascuo-rum , B. (Th.) veteranus , B. (Pr.) cingulatus, относящиеся к трансевразийской температной группе, распространены в лесном поясе Евразии. Транспалеарктическая полизональная группа включает два вида B. (Ps.) campestris и B. (Ps.) sylvestris . Их ареал охватывает всю Палеарктику. Транспалеарктическая температная группа состоит всего из одного вида Bombus (Ps.) barbutellus , распространенного в лесном поясе Палеарктики.

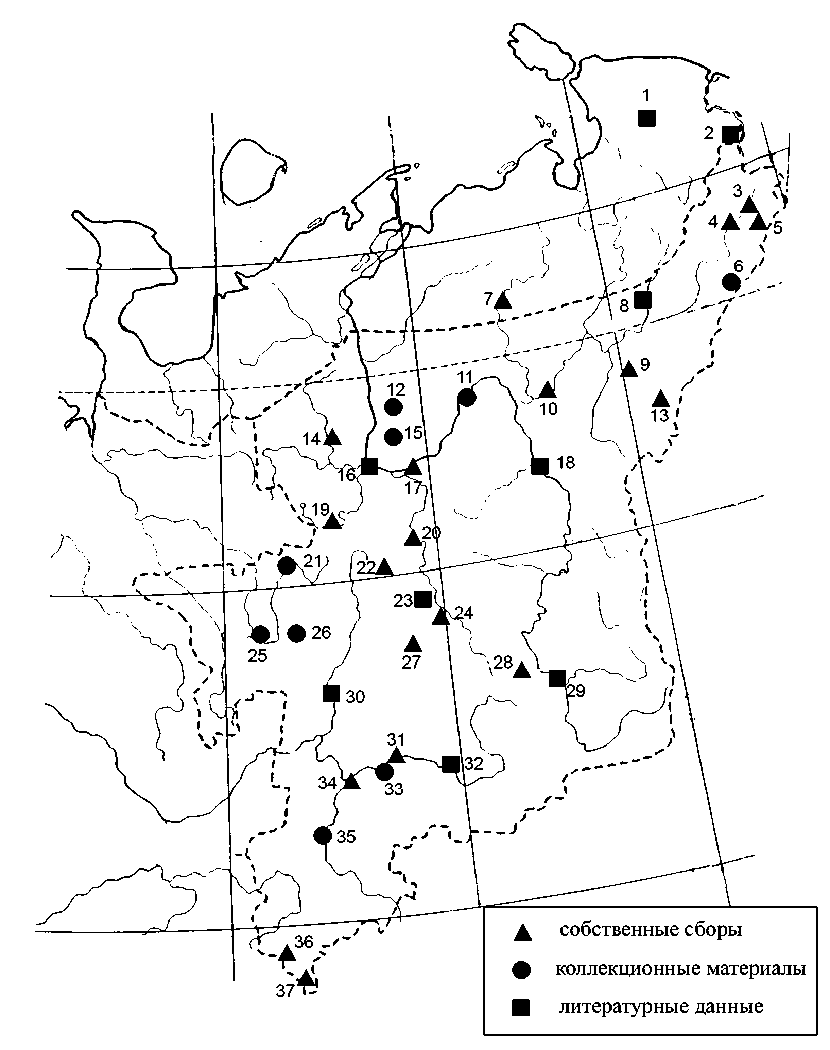

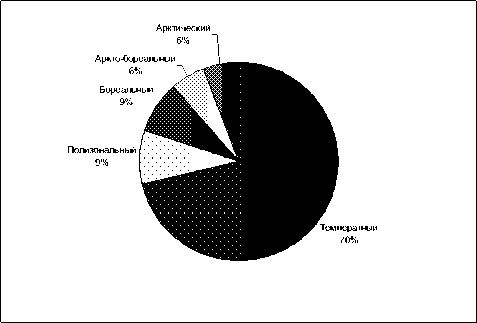

Из анализа ареалогической структуры (таблица) можно сделать вывод, что в фауне шмелей европейского Северо-Востока России преобладают широко распространенные в Палеарктике и Голарк-тике виды (рис. 2). По широтной составляющей (рис.3) доминируют температные виды (70 %), что говорит о неспецифичности фауны шмелей данного региона и свидетельствует о проникновении южных видов рода Bombus в северные широты. Ярким подтверждением этому является присутствие на исследуемой территории вида B. (Bo. s. str.) terrestris , который является типичным представителем фауны шмелей степной, лесостепной и юга лесной зон.

По данным М.В. Подболоцкой [13], древнейшим центром видообразования рода Bombus является Палеарктика. Она, скорее всего, служит также и местом образования всей трибы Bombini . Наибольшее количество видов шмелей отмечено в Се-тийской области, что говорит о связи шмелей с горными ландшафтами. Затем вследствие расселения появились и другие центры видообразования.

Становление современной фауны шмелей европейского Северо-Востока России началось в позднем плейстоцене. До этого периода практически вся территория Северной Европы была покрыта

Рис. 2 Долготная составляющая зоогеографической структуры фауны шмелей европейского Северо-Востока России.

Рис. 3. Широтная составляющая зоогеографической структуры фауны шмелей европейского Северо-Востока России льдами. Поэтому можно утверждать, что фауна шмелей исследуемого региона аллохтонна и имеет миграционный характер.

Заключение

На европейском Северо-Востоке России выявлено 35 видов шмелей из 11 подродов, относящихся к трем крупным зоогеографическим комплексам и 12 группам. Преобладают представители палеарктического комплекса – 34%. По широтной составляющей доминируют температные виды (70 %). В целом фауна шмелей исследованного региона мало специфична и имеет миграционный и аллохтонный характер.

Список литературы Зоогеографическая характеристика фауны шмелей (Hymenoptera, Apidae, Bombus latr.) европейского северо-востока России

- Williams P.H. An annotated checklist of the bumblebees with an analysis of patterns of description (Hymenoptera: Apidae, Bombini)//Bull. of the Nat. Hist. Mus. Ent. Ser. 1998. Vol. 67. P. 79-152.

- Подболоцкая М.В., Филиппов Б.Ю. Видовой состав шмелей Архангельской области//VIII Ломоносовские международные чтения. Архангельск, 1996. С. 104-105.

- Долгин М.М., Филиппов Н.И. К фауне шмелей (Hymenoptera: Apidae, Bombini) европейского Северо-Востока России//Антропогенная динамика природной среды: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Пермь, 2006. Т. 1. С. 245-249.

- Колосова Ю.С., Потапов Г.С. Локальные фауны шмелей (Hymenoptera: Apidae, Bombini) европейского Севера России: Южный Тиман//Вестник Поморского ун-та. Серия: Естеств. и точ. науки, 2007. № 1 (11). С. 69-75.

- Купчикова Л.М. Шмели Коми АССР и их питание//Труды Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, 1960. № 9. С. 82-91.

- Седых К.Ф. Животный мир Коми АССР. Беспозвоночные. Сыктывкар, 1974. 188 с.

- Песенко Ю.А. К методике количественного учета насекомых-опылителей//Экология, 1972. Вып. 1. С. 89-95.

- Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука, 1982. 287 с.

- Løken A.Studies on Scandinavian Bumblee Bees//Norks ent. Tidsskr. 1973. P. 1-218.

- Løken A. Scandinavian species of the genus Psithyrus Lepeletier (Hymenoptera, Apidae)//Entomol. Scandinavica. 1984. Vol. 23. P. 1-45.

- Определитель насекомых европейской части СССР. Л., 1978. Т. 3. Ч. 1. С. 508-519.

- Городков К.Б. Типы ареалов насекомых тундры и лесных зон европейской части СССР//Ареалы насекомых европейской части СССР. Л.: Наука, 1984. С. 3-20.

- Подболоцкая М.В. Анализ распространения палеарктических шмелей (Hymenoptera, Apidea, Bombus Latr.)//Связи энтомофаун северной Европы и Сибири. Л., 1988. С. 142-147.

- Левченко Т.В. Зоогеографическая характеристика фауны пчел (Hymenoptera, Apoidea) Московской области//Бюл. МОИП отд. биол. Т. 114. Вып. 1. С. 14-20. 2003.

- Прощалыкин М.Ю., Купянская А.Н. Пчелы семейства Apidae (Hymenoptera, Apoidea) Забайкалья//Евразиатский энтомол. журн., 2009. Т. 8. Вып. 1. С.59-68.