Зоогеографический анализ аранеофауны Северного Алтая

Автор: Волковский Е.В., Дубинин И.С.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 2 (18), 2018 года.

Бесплатный доступ

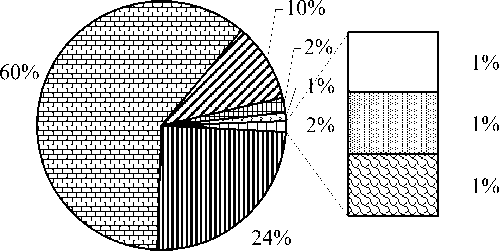

Приведены зоогеографические данные о распространении пауков (Aranei) на территории Северного Алтая. Выделение ареалов основывается на работах Городкова [8] и Баркалова [1]. В результате проведенного анализа распространения видов пауков было выделено 9 хорологических групп, из которых три группы являются наиболее крупными по количеству видов. Так транспалеарктические виды составили в наших сборах 60% от всех выявленных видов, голарктические - 24%, европейско-сибирские - 10 %. Установлена приуроченность видов к определенным хорологическим группам. Выявлены виды, распространение которых дано достаточно условно, поскольку недостаточно информации о видовом составе пауков с прилегающих территорий, либо эти виды могут обладать разорванным типом ареала.

Алтай, северный алтай, зоогеография беспозвоночных, хорология беспозвоночных

Короткий адрес: https://sciup.org/140281659

IDR: 140281659

Текст научной статьи Зоогеографический анализ аранеофауны Северного Алтая

Пауки (отряд Aranei) – многочисленная и разнообразная группа хищных членистоногих, являющихся наряду с клещами одним из наиболее обширных отрядов класса паукообразных [10]. На данный момент насчитывается более 38000 видов пауков [21], список которых ежегодно пополняется 200 – 250 видами.

Всесветное распространение и большая численность представителей этого отряда обуславливает их значимость в биоценозах в качестве регуляторов численности различных насекомых. Как важнейшие энтомофаги, истребляющие огромное количество насекомых и ограничивающие численность вредных видов, пауки используются для борьбы с вредителями растений [18, 19]. Некоторые виды пауков имеют узкую пищевую специализацию, но большинство являются полифагами, питаясь представителями почти всех отрядов насекомых, а также некоторыми видами клещей. Наиболее подробно изучено значение пауков в истреблении вредных насекомых на примере лесных биоценозов [23] и агроценозов [11, 12, 15]. Кроме того, отдельные группы пауков уничтожают большое количество членистоногих – переносчиков опасных заболеваний человека, в частности, комаров из рода Anopheles [2, 3, 7, 20]. Использование пауков в качестве агентов биологического метода борьбы с вредными для человека насекомыми представляется достаточно перспективным, так как функциональная реакция пауков на увеличение количества добычи характеризуется высоким порогом насыщения. Пауки, используя паутину, способны уничтожить количество насекомых, в 50 раз превышающее их пищевые потребности [22].

Состав фауны пауков является характерным для различных географических областей и может служить материалом для зоогеографического анализа [13, 14, 16]. Во многих экосистемах пауки представлены типичными видовыми комплексами и составляют значительную часть фауны наземных членистоногих [17]. Высокая численность и повсеместная распространенность позволяет использовать их в качестве удобных индикаторных форм при характеристике сообществ [9].

Несмотря на многолетнюю историю арахнологических исследований и большую работу, выполненную отечественными учеными, в настоящее вре- мя степень изученности фауны пауков территории России, в том числе и Алтайского региона гораздо ниже, чем во многих странах Западной Европы [4]. Следует отметить, что в последнее время отмечается повышение интереса к этой группе членистоногих, что выражается в увеличении количества научных работ, посвященных изучению систематики и экологии отряда [5, 6].

Методы

Состав фауны пауков Северного Алтая представляет большой интерес с зоогеографической точки зрения, поскольку такой анализ фауны может дать более детальную картину распространения различных видов пауков.

Исследования проводились в окрестностях с. Чемал Республики Алтай в течение вегетационного периода 2015 г. Сбор обитателей напочвенного яруса производился по общепринятым в арахнологии методикам, таким как ручной сбор, почвенными ловушками Барбера, биоценометром и кошение энтомологическим сачком. В качестве ловушек использовали пластиковые стаканы емкостью 500 мл. В каждом биотопе устанавливали по 5– 10 ловушек с фиксатором, в роли которого был тосол, поскольку он содержит достаточно большое количество многоатомного спирта – этиленгликоль. Применение биоценометра было необходимо для выявления малоподвижных видов, обитающих преимущественно в горизонте А0. Пауки, обитающие в травяном ярусе, собирались энтомологическим сачком из расчета 200 взмахов на биотоп.

Зоогеографический анализ фауны пауков производился по схеме зоогеографического районирования предложенную в работах К.Б. Городкова [8] с добавлением по А.В. Баркалову [1].

Результаты исследований

Выделенные ареалы в порядке убывания размеров делятся на следующие группы и подгруппы:

Виды с голарктическим ареалом

Этот вид ареала имеет несколько подразделений, из которых только к Собственно голарктическому можно отнести часть видов из наших сборов (Рис.). К нему относятся виды, распространение которых занимает значительную часть Палеарктики. Таким распространением обладает 51 вид из наших сборов Araneus diadematus Clerck, 1757, Haplodrassus signifier (C.L. Koch, 1839) и др.

ш Собственно голарктические

□ Евро-Сибирские

Q Сибирские и Сибиро-Дальновосточные

0 Транспалеарктические ш Западно-палеарктические

D Палеарктическо-Эфиопский

И Еропейско-Сибиро-Казахстанские

Рис. Зоогеографический состав фауны Северного Алтая

Виды с палеарктическим ареалом

-

1. Трансареалы

Ареалы, проходящие через всю Палеарктику.

-

1.1. Т р а н с п а л е а р к т и ч е с к и е

Палеарктические ареалы отличаются тем, что виды, относящиеся к этой группе, заселяют палеарктику и Северную Африку. Среди пауков собранных нами таким ареалом обладают 126 видов ( Ero cambridgei Kulczyn'ski, 1911,

Eresus kollari Rossi, 1846 и др.), из которых один вид ( Linyphia triangularis (Clerck, 1757)) был перевезен на территорию США [21].

-

2.2. Западно-центральнопалеарктический ареал

Своеобразие фауны характеризуется присутствием видов ранее не отмечаемых как для территории Сибири, так и для России в целом, что может объясняться недостаточной изученностью локальных фаун. Возможно, что при более детальном изучении данного вопроса Stemonyphantes conspersus (L Koch, 1879) будет иметь другой ареал.

-

2.3. Евро-сибирский ареал

Они относятся к этой же группе, с распространением на территории Европы и различных районов Сибири. Таким ареалом из наших сборов обладают 20 видов пауков ( Synema ornatum (Thorell, 1875), Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 и др.).

-

2.4. Западно – палеарктические виды

Виды, занимающие такой ареал, известны с территории Феноскандии, Средней Азии и гор Южной Сибири. Возможно, при более подробном изучении их ареал будет расширен – всего 4 таких вида отмечено в наших сборах ( Alopecosa trabalis (Clerck, 1757), Agroeca inopina O.P.-Cambridge, 1886, Gnaphosa tigrina Simon, 1878 и Zelotes exiguous (Müller et Schenkel, 1985).

-

2.5. Панголарктический ареал

Тип распространения выделен по работе А.В. Баркалова [1]. Для него в наших сборах характерен только один вид – Hahnia ononidum Simon, 1875.

-

2.6. Центральнопалеарктическая северная группа ареалов

-

2.7. Виды с сибирским ареалом

В наших сборах такое распространение имеют только два вида: Angu-liphantes cerinus (L. Koch, 1879) и Stemonyphantes taiganus (Ermolajev, 1930) .

-

2.8. Центрально-восточнопалеарктическая группа ареалов

Эта группа ареалов включает виды, распространенные от Урала до Тихого океана. В наших сборах присутствует только три вида с таким ареалом. При этом Pardosa anchoroides Yu & Song, 1988, по литературным данным, встречается только на территории Китая, но, возможно, при более обширных исследованиях появятся сведения о более широком его распространении.

-

2.9. Сибирско-дальневосточные.

Эта группа ареалов включает виды, распространенные в Сибири и Монголии.

В наших сборах отмечен только один вид с таким ареалом: Euophrys proszynskii Logunov, Cutler et Marusik. 1993.

Космополитный ареал

Такой ареал распространения имеет Steatoda albomaculata (De Geer, 1778), поскольку данный вид является синантропным и его распространение напрямую связано с поселениями людей.

Выводы

Таким образом, анализ ареалов пауков изученной фауны позволил выделить 9 хорологических групп. Преобладают транспалеарктические виды (60 % от всех выявленных видов), 24 % являются голарктическими, европейско-сибирские – 10 %, западно-палеарктические – 2%, сибирские – 1%, сибирско-дальневосточные, палеарктическо-эфиопские, европейско-сибиро-казахстанские и космополиты составляют в сумме 2 % видов.

Список литературы Зоогеографический анализ аранеофауны Северного Алтая

- Баркалов А.В. Хорология видов рода Cheilosia Mg. (Diptera, Syrphidae) старого света // Евразиатский энтомологический журнал. - Новосибирск, Москва, 2002. - Том 1, Вып. 1. - С. 93 - 99.

- Беклемишев В.Н. Экология малярийного комара. - М.: 1975. - 297 с.

- Бельтюкова К.Н. Наблюдения над Lepthyphantes nebulosus (Sund.) // Известия Ест.-научн. ин-та Молотовского гос. ун-та. 1946. Вып. 12. С. 33-39.

- Волковский Е.В. Арахнонаселение (Aranei) напочвенного яруса горных котловин Алтайского региона // Перспективы науки. Тамбов, 2011. - № 11(26) ISSN 2077-6810- С. 13 - 16.

- Волковский Е.В. Динамика численности и фенология пауков Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) (Aranei, Lycosidae) лесных биотопов Алтайского региона // Перспективы науки. - Тамбов, 2012. - № 2(29). ISSN 2077-6810 - С. 15-21.

- Волковский Е.В., Романенко В.Н. Население пауков (Aranei) напочвенного яруса горных котловин Алтайского региона // Вестник Томского государственного университета. Биология. Томск, 2010. - № 3 (11) ISSN 1998-8591- С. 60 - 68.

- Гордеев М.И., Перевозкин В.П., Лукьянцев С.В. Генетические и экологические эффекты охоты пауков-серебрянок Argyroneta aquatica на личинок комаров Anopheles и Culex // Генетика. - 1997. - Т. 33. - Вып. 5. - С. 704-709.

- Городков К.Б. Типы ареалов насекомых тундры и лесных зон европейской части СССР // Ареалы насекомых европейской части СССР. Атлас. Карты 179 - 221. - Л.: Наука, 1984. - С. 3 - 20.

- Зюзин А.А. О видовом составе, экологии и распределении пауков-волков р. Pardosa в лесных биогеоценозах Присамарья // Вопросы степного лесоведения и охраны природы. Днепропетровск, 1976. - Вып. 6. - С. 182 - 184.

- Иванов A.В. Пауки, их строение, образ жизни и значение для человека. - Л.: ЛГУ, 1965.-304с.

- Леготай М.В. О пауках в садах Закавказья // Биологическая защита плодовых и овощных культур - Кишинев: изд. ВИЗР, 1971. С. 55-56.

- Леготай М.В. Пауки (Aranei) на пшеничных полях Закарпатья. // Энтомофаги вредителей растений - Кишинев: Штиинца, 1980. С. 28-33.

- Лобанова Т.В. Пауки-волки (Aranei, Lycosidae) Западной Сибири. Автореф. дис.. канд. биол. наук. - Новосибирск, 1977. - 23с.

- Марусик Ю.М. Зоогеографические особенности верхнеколымской аранеофауны. // Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР // Тр. ин-та / ЗИН АН СССР. 1992. Т. 226. С. 125-127.

- Полчанинова Н.Ю. К познанию пауков-герпетобионтов луговой степи левобережной Украины // Проблемы почвенной зоологии, Тбилиси. 1987. с. 228 - 229.

- Тыщенко В.П. Определитель пауков Европейской части СССР. - Л.: Наука, 1971. - 281 с.

- Узенбаев С.Д. Структура населения и сезонная динамика численности пауков герпетобия ельника зеленомошного. // Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР/ Тр. ин-та / ЗИН АН СССР. 1992. Т. 226. С. 4-11.

- Шаров А.А., Ижевский С.С., Прокофьева Е.А., Михайлов К.Г. Пауки-хищники американской белой бабочки (Hyphantria cunea) на юге европейской части СССР // Зоологический журнал. - 1984. - Т. 63. Вып. 3. - С. 392 - 398.

- Шейкин А.О., Тарабаев Ч.К. Исследование количества биомассы жертв Theridium impressum L.Koch, 1881 в биоценозах яблоневых крон предгорий Заилийского Алатау // Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР // Тр. ин-та / ЗИН АН СССР, 1990. Т.226. С. 38-44.

- Gordeev M.I., Perevozkin V.P., Lukiantsev S.V. Adaptive strategies and genetic consequences of water spiders in mosquito populations // Fifth Int. Cong. of Systematic and Evol. Biology. - Budapest. - 1996 - P. 196.

- Platnick N.I. World Spider Catalog. [online] July 08, 2017. Available at: http://wsc.nmbe.ch, version 18.0 - 2017, [Accessed: July 08, 2017.].

- Riechert S.E., Lockley T. Spiders as biological control agents // Annu. Rev. Ent. - 1984. - V. 29. - P. 299-320.

- Schmidt H.W. Die Bedeutung der Spinnen fur das biologushe Glechgewicht im Wald und Massnahmen fur ihre Vermehrung // Allgem. Forstzeitung. 1959 - № 70 - P. 8-9.