Зооморфная поделка из бивня мамонта со стоянки Быки-7 (I слой)

Автор: Ахметгалеева Н.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья Н.Б. Ахметгалеева посвящена публикации зооморфного кулона - первой работы раннего изобразительного искусства, известной с сайта Быки 7 в Курской области (16 тыс. Лет ВР). Объект выполнен в виде большого кольца из бивень мамонта и увенчан концом, изображающим скульптурную лошадиную голову. С территории Русской равнины ранее не было обнаружено изображений скульптуры лошади, относящейся к позднему периоду верхнего палеолита. В отличие от многих лагерей мамонтовых последователей, типичных для этого региона, Быки 7 можно определить как лагерь с коротким пребыванием, оставленный последователями стада копытных животных. Исследование уникального зооморфного объекта дает нам возможность рассказать о духовной жизни жителей сезонных лагерей. Особое внимание следует уделить сочетанию большого кольца, украшенного поперечными разрезами с изображением лошади.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328419

IDR: 14328419

Текст научной статьи Зооморфная поделка из бивня мамонта со стоянки Быки-7 (I слой)

ЗООМОРФНАЯ ПОДЕЛКА ИЗ БИВНЯ МАМОНТА СО СТОЯНКИ БЫКИ? (ПЕРВЫЙ СЛОЙ)

Обнаружение в 2004 г. в первом культурном слое на стоянке Быки 7 первого сюжетного произведения древнейшего искусства - большого кольца из бивня мамонта со скульптурным навершием в виде головы лошади, позволяет глубже вникнуть в духовный мир древних обитателей.

Стоянка Быки 7 расположена на мысообразном выступе второй надпойменной террасы левобережья р. Сейм, в 3 км к югу от ее современного русла и на 2 км южнее с. Быки Курчатовского р-на Курской обл. Исследования данного памятника, ведущиеся с 2000 г., существенно расширили базу научных данных об индустриях, включающих геометрические микролиты, в центре Русской равнины (Ахметгалеева, 2004а; 20046). В отличие от известных стоянок охотников на мамонтов (Аникович, 1998), характерных для этого региона, культурные отложения в Быках 7 (первый слой) являются остатками сезонного стойбища охотников на копытных животных и мелкого пушного зверя (песца, зайца). Кости мамонта, медведя и волка представлены в минимальном количестве. Найдены также кости птиц и разных видов грызунов. Дата 17 000 ± 90 (ГИН-11753) для этого культурного слоя получена Л.Д. Сулержицким по смешанному набору костей лошади и северного оленя.

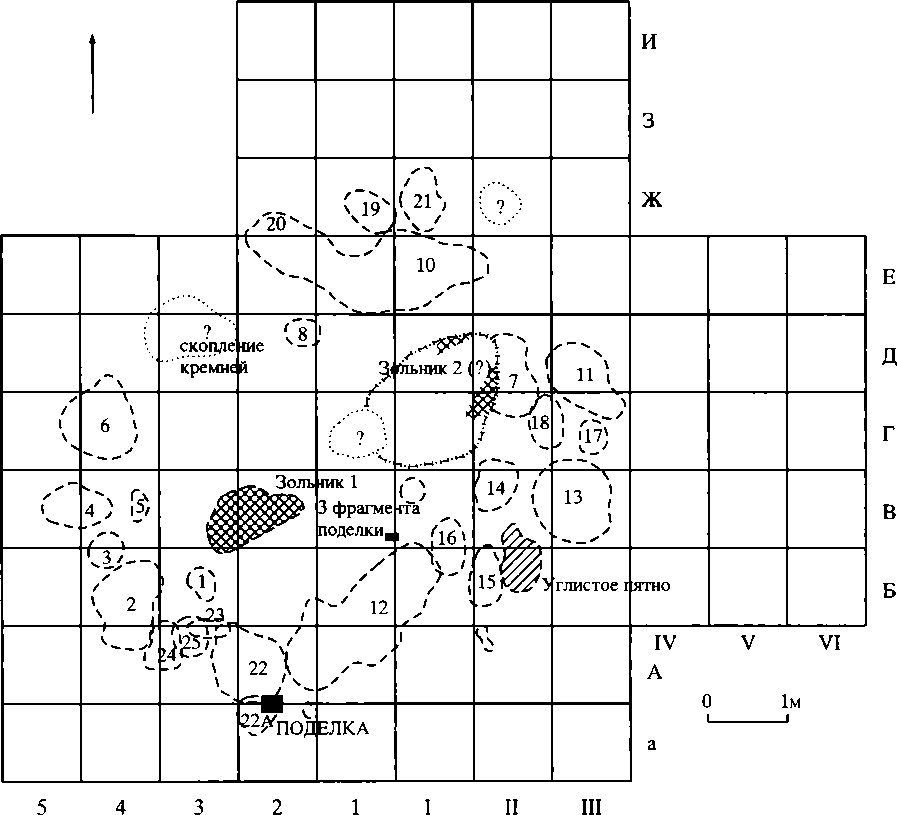

За 2000-2005 гг. автором в ходе спасательных исследований было вскрыто 138 м2 стоянки. Первый культурный слой наиболее изучен. Он является в большей степени геологически преобразованным участком, содержащим остатки материальной культуры человека. Завершено вскрытие жилого объекта. Его остатки представляют собой округлую площадку с 25 ямами по периметру и двумя зольниками в центральной части (рис. 1). Вне жилого объекта культурный слой резко прерывается, а на его площади древняя поверхность обитания сильно переработана и представляет собой прослой песка 5-15 см толщиной, включающий охристо-углистые включения, кремень и кость, а также мельчайшие линзочки и включения бурой супеси. Главной особенностью планиграфического размещения как кремневых, так и костяных изделий на стоянке Быки 7 (I) является их концентрация в ямах.

За годы исследований в первом культурном слое собрано более 100 костяных предметов со следами преднамеренной обработки, в том числе 50 готовых изделий и их фрагментов. В основном они свидетельствуют о хозяйственной стороне жизнедеятельности древних обитателей. Среди орудий более 50% относятся к категории острий. Из предметов неутилитарного назначения известны пронизки из трубчатых костей мелких животных, орнаментированные стержневидные изделия, фрагменты ребер с насечками.

Из бивня мамонта выполнено два предмета: совок и зооморфная поделка, которой и посвящена данная работа. Как таковой, бивень в остеологической

Рис. 1. Месторасположение находки в жилом объекте первого культурного слоя стоянки Быки 7 (представлена вскрытая площадь 2000-2004 гг).

коллекции отсутствует. Большая степень выветренности костных остатков мамонта, как и их редкость, позволяет предположить использование костей, а соответственно и бивней, с мест естественных захоронений.

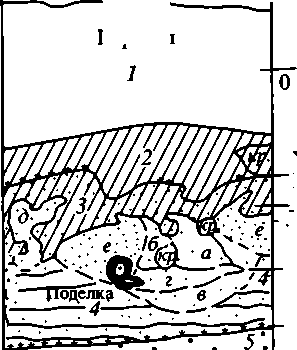

Местонахождение поделки. Поделка была обнаружена во фрагментированном состоянии. Две основные детали изделия залегали в верхнем юговосточном выступе ямы 22А (рис. 1; 2). Перекрывающий поделку песок отличается от остального культурного заполнения ямы, а главное, в нем отсутствует элементарный культурный заполнитель (частички охры, угля и т.п.). Основная часть изделия располагалась вертикально вдоль стенки ямы, головой лошади вниз (отметки -70-83). Второй, отслоившийся по естественному кольцевому слою бивня фрагмент центральной части, лежал горизонтально на уровне центра первой части (отметка -80). Он, что имеет значение для понимания условий консервации изделия, отслоился от противоположной стороны. Поделка могла расслоиться до окончательной консервации.

А-2

Перекоп

-50

Уровень 1а к/слоя

Уровень П к/слоя

Яма 22А I к/слоя

о

3 см

План ямы 22А

31 ! д'77

Границы \ углистой \ линзы

• - Кремень S3 - Кость

кв. А-а/2

-70-8з\ В

[сделку

3 см

™ ^/ / Очертания

-71 у / верхней границы

~ / ямы у 0 10 см

Рис. 2. Разрез бровки через яму 22А и план ямы 22А. Фрагментация поделки

Условные обозначения: 1 - копаная неоднородная порода; 2 - лёссовидная тяжелая супесь серовато-бурого цвета; 3 - коричневато-бурая супесь; 4 - серо-желтый мелкозернистый песок, в нижней части включает линзочки белого крупнозернистого и бурого мелкозернистого песка; 5 - слоистые супеси и пески темно-желтого и бурого цвета; кр — кротовина. Прослои первого культурного слоя: а - розовато-серый песок, слабо насыщенный вкраплениями охры, в меньшей степени углистой массой; б - серовато-розовый песок, слабо насыщенный углистой массой; в - бордово-серый песок, насыщенный включениями охры (а) и углистой массы (в); г - углистая масса; д - культурный слой вне ям; е - мелкозернистый розовато-желтый песок без элементарного заполнителя.

Стратиграфическое расположение находки не позволяет уверенно связывать ее с основным содержимым ямы.

Центральная часть ямы связана с углистой тарелкообразной линзой диаметром около 42 см (отметки -72-83). В ней залегали обломок ребра, зуб северного оленя, зуб зайца, ребро копытного животного с поперечными нарезками, ребро копытного животного со следами скобления, фрагмент игольника, острие по коже из обломка трубчатой кости мелкого животного, мотыга из метаподия лошади. Кремневая коллекция состояла из трех нуклеусов, лежащих рядом друг с другом в центральной части ямы, кремневого скребка по коже, шести отщепов (один со следами резания кожи), пластины со следами резания кожи, трех микролитов (два со следами резания мяса и вытянутый треугольник со следами прокалывания кожи).

Находки в остальной части заполнения ямы были перекрыты песком, окрашенным включениями углистой массы и охры. Найдены 4 отщепа, 41 чешуйка, 2 пластины, пластина с ретушью, резец со следами рез ания кожи, резец, выполняющий функции скребка-ножа по шкуре, резцовый от-щеп, пластина, использовавшаяся при скоблении кожи и резании мяса, и скол-подправка нуклеуса со следами скобления кожи. Среди костных остатков две лопатки, тазовая кость и два позвонка мелкого животного (зайца?).

Анализируя содержимое ямы, можно сделать вывод, что оно связано в основном с обработкой кожи. Каких-либо видимых существенных отличий, выделяющих эту яму среди других аналогичных, нет. Иначе говоря, археологическими методами доказать или опровергнуть взаимосвязь содержимого ямы и поделки из бивня мамонта невозможно.

Теперь перейдем к не менее интересному аспекту контекста этой находки. В 2002 г. в культурном слое на отметке -66 около северного борта ямы 12 был найден фрагмент бивня мамонта (рис. 1). Как выяснилось позднее, это третья, и самая маленькая, сохранившаяся часть поделки. Содержимое рядом расположенной крупной ямы 12 разнообразно и отличается в функциональном плане от заполнения ямы 22А. Набор кремневых изделий вполне соответствует составу костных остатков и свидетельствует в основном о складировании предметов, оставшихся после первичной разделки охотничьей добычи, а также предметов, связанных с последующей обработкой костей.

Пожалуй, единственное отличие участка жилища с ямами 12 и 22А - это насыщенность перекрывающими друг друга ямами и сформировавшимся культурным слоем, что косвенно указывает на активное обитание здесь в последний период существования жилого объекта.

Таким образом, наличие третьего отслоившегося фрагмента поделки, найденного на расстоянии около 3 м от основной части, подтверждает деформацию изделия до полной консервации. Причины же разрозненности фрагментов могут быть не только антропогенного характера, но и связанными с природными катаклизмами, например, воздействием мерзлоты, которая оказала огромное влияние на формирование археологического слоя на данном участке.

Характер коллекций каждого объекта и в целом этого поселения, степень изношенности орудий, фрагментарность предметов неутилитарного характера, позволяют предполагать, что это преднамеренно оставленные изделия, срок использования которых закончен. Расслоение зооморфной поделки, которая была выполнена из старого бивня, вполне могло привести к тому, что ее оставили на стоянке.

Тафономические особенности. При извлечении из слоя тонкого фрагмента изделия стало очевидно, что кость сильно размягчена и нуждается в срочной консервации. Второй массивный фрагмент был извлечен монолитом до полной расчистки нижней части. Своевременная консервация спасла изделие от сильного расслоения.

Была отмечена серия повреждений разного характера и происхождения. Наиболее опасными оказались не столько трещины, идущие по естественной структуре бивня, сколько протяженные трещины в наиболее толстых местах изделия, появившиеся из-за потери влаги, и микротрещины, продолжающие линии преднамеренного резания бивня.

Деформацию поверхности изделия вызвали известковые натеки. Наиболее существенно повреждена поверхность скульптурного навершия, на которой после снятия корки остались следы изъеденности (рис. I). Самый маленький фрагмент изделия, обнаруженный около ямы 12, был разорван известковым образованием максимальной толщиной в 1 см по естественной структуре. Данный фрагмент поделки, таким образом, расслоился еще до вскрытия, а во время изымания из слоя раскрошился, и небольшая часть его была утеряна.

На поверхности изделия фиксируются следы корнеходов. В большей степени повреждена центральная его часть и внутренняя поверхность отверстия.

Верхняя поверхность (в данном случае имеется в виду положение предмета в слое) всех трех фрагментов изделия полностью покрыта черным пигментом. Происхождение его следует связывать с выпавшими солями марганца. Непреднамеренность окраски изделия можно легко признать, обратив внимание на то, что при сложении трех деталей, пигментированные поверхности не совпадают. Граница между пигментированной частью основной детали и неокрашенного приложенного фрагмента четкая и не оставляет надежд на преднамеренность окраски. К тому же это свидетельство того, что во время окрашивания они были законсервированы в слое уже по отдельности.

Есть основания полагать, что не хватает еще одной, четвертой, части зооморфной поделки, связанной с участком морды лошади, на котором видна естественная структура бивня в виде тонких линий, пересекающихся друг с другом под острым углом и создающих ромбовидный рисунок (рис. I; 3). Подобная не заглаженная, в отличие от остальных мест, поверхность читается на необработанных участках, открытых в результате расслоения по естественной структуре.

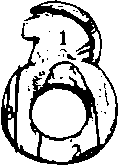

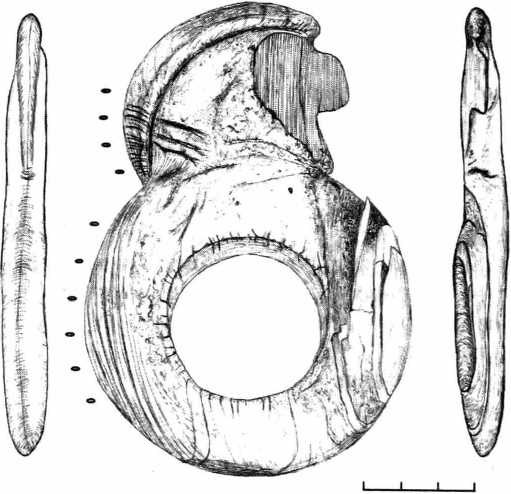

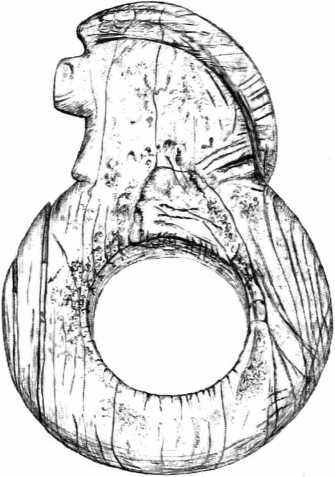

Техника изготовления и основные характеристики поделки. Изделие представляет собой крупное уплощенное кольцо со скульптурным наверши-ем в виде головы лошади (рис. I). Длина поделки 12,25 см, толщина 1 см. Максимальная ширина скульптурного навершия 5,6 см. Внешний диаметр кольца 8,5 см, ширина - от 1,8 до 2,1 см, размеры отверстия 4,3 х 4,0 см.

Рис. 3. Зооморфная поделка. Рисунок А. Шабалы. Отмечена грань поде лки со следами утилизации

Заготовкой для поделки могла послужить массивная пластина или продольный пластинчатый скол из бивня мамонта размерами не менее 13 см в длину и 2 см толщиной. Судя по очертаниям конусов роста, заготовка была извлечена из достаточно толстой, но все же переходной части от центра к кончику бивня, так как на уплощенной поверхности изделия отразились конусы роста по типу «конус в конусе». Поверхностный слой не сохранился.

Следы резания и строгания, формирующие основу изделия, почти полностью уничтожены последующей его шлифовкой. На гранях кольца, особенно в его нижней части, и гриве лошади сохранились множественные царапины от окончательного выскабливания. Некоторые участки полностью заглажены мягким абразивом.

Наиболее яркой художественной деталью поделки является тщательно прочерченная с обеих сторон грива лошади. При формировании углубления, формирующего гриву, применялась целая серия технологических приемов -прорезание паза; подрезание углом продольного лезвия кремневого орудия выступающих поверхностей паза; выскабливание, формирующее окончательный вид изделия. С обеих сторон гривы, ближе к основанию, нанесены тонкие поперечные линии, выполненные в технике пиления. На одной поверхности их 6, на другой - около 16. Точно сосчитать невозможно ввиду присутствия множества технологических следов от пиления.

Голова лошади выполнена стилизованно и представляет собой вырезанный и подработанный в технике выскабливания подпрямоугольный выступ. Создание проекций недостающей детали показало, что отсутствующий фрагмент мог выступать вперед в среднем только на 3 мм, повторяя в основе оставшуюся форму. Изучение художественных особенностей обеих поверхностей изделия, а точнее степени их различий, позволяет говорить о том, что вряд ли недостающая деталь могла иметь какие-то существенные элементы оформления.

Глаза, ноздри не прорисованы. Перпендикулярно нижней части гривы на обеих поверхностях прорезано по три линии, возможно, ограничивающие голову животного. Линии изготовлены несколькими режущими движениями, создающими определенную глубину рельефа. На одной из поверхностей сохранилась еле различимая линия, ограничивающая окружность кольца. Есть основания полагать, что некоторые нарезки не сохранились.

Отверстие вырезано. Судя по тому, что внутренняя поверхность его чуть выпукла, можно предположить, что подправлялось оно с обеих сторон. Грани его покрыты короткими надпилами на расстоянии от 1 до 4 мм. Из-за поврежденности изделия точное количество надпилов сосчитать невозможно. С каждой стороны их могло быть около 50.

Оценивая в целом изготовление данной поделки, можно отметить, что она выполнена с помощью известных по костяной индустрии стоянок Быки технологических приемов. Традиционными элементами, которые встречались и на других изделиях стоянки, можно считать короткие поперечные надпилы.

Форма зооморфной поделки и контекст находки не позволяют определить ее точное предназначение. Следы утилизации сохранились в виде поло- сы заполировки на узком торце гривы и кольца (рис. 3). Заполировка осветляющая, жирная, проникающая, создающая желтоватый оттенок на поверхности бивня, что характерно для проведения контакта предмета с кожей. А в конкретном случае - проведения ребром изделия по коже или шкуре (телу человека?). Однако следы износа не раскрывают назначение предмета, можно лишь предположить применение его в ритуально-магических целях, так как расположение контактной зоны исключает его утилитарный характер.

В отличие от многих западноевропейских изображений лошади с прорисованными деталями глаз, ноздрей и т.п., образ этого зверя не может быть связан с образом какого-то конкретного животного. При этом высокое мастерство косторезов не оставляет сомнений в том, что обобщение реалистического изображения было совершено преднамеренно. Конечно, это наталкивает на мысль, что образ символичен, хотя доподлинный смысл его, по-видимому, уже утерян.

На стоянках Русской равнины известны только три скульптуры лошади из бивня мамонта, найденные на памятниках более раннего периода (две в Сунгире, одна в Авдеево). На стоянках бассейна Десны позднего этапа верхнего палеолита сюжетные произведения искусства, представляющие образы зверей, - явление очень редкое ^Абрамова, 1995. С. 20). Наиболее полная характеристика фигуративного искусства палеолита представлена З.А. Абрамовой в книге «Животное и человек в первобытном искусстве Европы» (2005. С. 238-244). Фигурка мамонта из железистой конкреции была найдена в Елисеевичах. Скульптурная голова пт ицы на стержне из бивня мамонта и гравировки птицы и двух рыб на обломке плоской кости мамонта - в Юдиново. Разнообразна серия антропоморфных изображений со стоянок позднего этапа верхнего палеолита бассейна Десны. Женская статуэтка из бивня мамонта присутствует в материалах Елисеевичей. Это самое реалистичное и в то же время, возможно, самое древнее изображение в сравнении с другими, найденными на стоянках Десны рассматриваемого периода. В Мезине известна целая серия символических фигурок сложной семантики (птицы - антропоморфные изображения и т.п.). Женские статуэтки Межи-ричей более чем стилизованны. В условно-обобщенной манере переданы женские образы из Добраничевки (из янтаря и песчаника).

Можно сказать, что найденные на стоянках Десны произведения малой пластики отличаются друг от друга и подчеркивают своеобразие каждого памятника.

Уникальность поделки со стоянки Быки 7 также соответствует своеобразию материальной культуры обитателей этой стоянки. В данном случае речь идет не просто о древности и редкости зооморфного изображения, а об оригинальном сочетании крупного кольца и скульптурного навершия, не имеющего аналогов в палеолитическом искусстве Европы.

Список литературы Зооморфная поделка из бивня мамонта со стоянки Быки-7 (I слой)

- Абрамова З.А., 1995. Особенности сюжетного искусства в палеолитических памятниках Верхней Десны//Деснинские древности: Сб. материалов межгос. науч. конф. «История и археология Подесенья», посвящённой памяти Ф.М. Заверняева. Брянск.

- Абрамова З.А., 2005 Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. СПб.

- Аникович М.В., 1998. Днепро-Донская историко-культурная область охотников на мамонтов: от "восточного граветта" к "восточному эпиграветту"//Восточный граветт. М.

- Ахметгалеева Н.Б., 2004а. Кремнёвый комплекс стоянки Быки 7//Проблемы каменного века Русской равнины. М.

- Ахметгалеева Н.Б., 2004б. Комплекс стоянок каменного века Быки на Сейме//Археологический альманах. Донецк. № 16.