Зооморфные образы на средневековой торевтике Тянь-Шаня

Автор: Кечиева Замира Рысалиевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Африки и Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Анализируются зооморфные образы на средневековой торевтике малых форм Тянь-Шаня. Исследуются характерные особенности образов животных, сюжетов и композиций на предметах поясной и сбруйной гарнитуры, происходящих из поселенческих и погребальных памятников. С целью систематизации изучаемые объекты разделены в общевидовую группу по предмету изображения. Сделана попытка определить конкретную видовую принадлежность изображений на рассматриваемых предметах. Приведены существующие точки зрения на семантику ярких сюжетов, таких как крылатый лев, барс с «шарфом», коленопреклоненные животные и пара рыб. Вариативность сюжетов и смысловая нагрузка способствуют определению роли животных в мировоззрении и векторов связи средневекового населения данной территории с культурами Согда, Китая, Ирана и Южной Сибири. Реалистичность и индивидуальность изображений, использование разных материалов и техник свидетельствуют о мастерстве ремесленников Тянь-Шаня. Композиционное решение с подчинением зооморфных мотивов растительному орнаменту показывает приобщение к общеевразийскому средневековому стилю «степного орнаментализма».

Тянь-шань, средние века, торевтика малых форм, сюжет, композиция, зооморфные образы

Короткий адрес: https://sciup.org/147219583

IDR: 147219583 | УДК: 902,

Текст научной статьи Зооморфные образы на средневековой торевтике Тянь-Шаня

Предметы торевтики малых форм, представленные деталями поясной и сбруйной гарнитуры, являются важным источником по истории материальной и духовной культуры средневекового населения степной зоны Евразии. Данная категория археологического материала является наиболее часто встречаемой на развалинах средневековых городищ и в курганах на территории Тянь-Шаня и Семиречья. В последнее время появляются работы по изучению этих предметов декоративно-прикладного искусства, происходящих с указанной территории. Исследования затрагивают проблемы подразделения их на типы и виды по форме, хронологии и художественному оформлению [Байпаков и др., 2007; Камышев, 2012; Тор- гоев, 2004; 2011; 2013]. Однако зооморфные образы в художественном оформлении торевтики малых форм остаются разрозненными и недостаточно систематизированными. Поэтому целенаправленное обращение к изучению зооморфных изображений на торевтике средневекового населения Тянь-Шаня представляется актуальным.

Целью настоящей работы является определение спектра зооморфных мотивов в гарнитуре наборных поясов и конской узды из памятников Беш-Таш-Короо II, Боз-Бе-шик, Красная Речка, Таш-Тюбе и случайных находок из Кочкорской и Чуйской долин Кыргызстана.

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: отбор предметов торевтики малых форм с изображениями животных из средневековых памятников Кыргызстана; анализ образов, сюжетов и композиций, состоящих из зооморфных элементов; группировка зооморфных изображений по общевидовой принадлежности. Научная новизна исследования состоит в том, что впервые рассмотрены и проанализированы основные сюжеты зооморфных изображений на предметах поясной и сбруйной гарнитуры данного региона в Средние века

Бо́ льшая часть изучаемых предметов происходит из городища Невакет (Красная Речка), которое существовало с VI по XIII в. и было одним из наиболее известных на Великом шелковом пути [Байпаков и др., 2007. С. 7–14]. Некоторая часть подобных предметов относится к случайным находкам, выявленным вследствие несанкционированных планировок под сельскохозяйственные нужды территорий археологических памятников Чуйской долины, таких как Тарсакент (Кара-Джигач), Нузкет (Шиш-Тюбе) и др. [Камышев, 2012. С. 99]. Остальные предметы были обнаружены в древнетюркских погребениях на могильниках Таш-Тюбе, Беш-Таш-Короо II, а также в местности Боз-Бе-шик и в Кочкорской долине.

Форма орнаментированных образцов торевтики разнообразна. Наибольшее распространение имеют бляхи в форме животных, известны несколько блях и в форме прото-мы. Наконечники на ремни преимущественно прямоугольной формы с заостренными краями с одной стороны, с фигурными выступами с другой. Присутствуют также четырехугольные щитки с петлями и шарнирами. Бляхи имеют разные формы с прямыми, фестончатыми краями и с прорезями. В некоторых случаях трудно выделить детали поясных и сбруйных наборов, по-

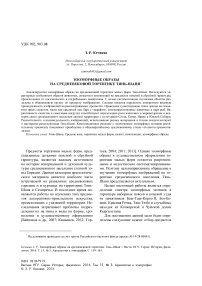

Рис. 1. Наконечник с изображением крылатого льва (по: [Байпаков и др., 2007. Рис. 59, 114 ]; без масштаба)

скольку, как отметил В. А. Мальм, бляхи, украшавшие пояса, могли использоваться и для украшения узды [1963. С. 64–70].

Материал, в котором нашли отражение зооморфные образы, в основном представлен бронзой, иногда с позолотой, в нескольких случаях это серебро. Техника выполнения изображений разная: литье, тиснение, чеканка и гравировка. Можно выделить следующие их тематические группы.

Группа хищников семейства кошачьих передана образами льва, дикой кошки, тигра и барса, изображенных в различных положениях, c определенным сюжетом. Соответственно благодаря наличию изображений этих зверей можно выделить подгруппы изделий.

Образ льва часто встречается на торевтике малых форм. Этот хищник изображался в различных позах: лежащий, идущий, оглядывающийся назад, с оскаленной пастью [Байпаков и др., 2007. Рис. 9, 12 ; 19, 1 ; 59, 4 ; Торгоев, 2004. Рис. 1; 16]. Особый интерес представляет изображение крылатого льва (рис. 1), у которого голова, грива, крылья и лапы изображены четко, а верхняя задняя часть, где должен быть хвост, из-за поломки наконечника не определяется.

Крылатых кошачьих хищников можно увидеть также на бронзовых пряжках и бляшках енисейских кыргызов IX–X вв. [Кызласов, Король, 1990. Рис. 52]. Самаркандская бронзовая ажурная пряжка, представляющая собой крылатого льва, аналогична позой животного и стилем изображения фигуре на кудыргинской пряжке ([Распопова, 1980. С. 97. Рис. 68, 5 ]. По мнению Ю. С. Худякова и Л. М. Хаславской, такое динамичное воплощение образа льва было характерно для сасанидских сцен охоты [1990. С. 119]. Кроме этих предметов, отметим бляхи, оформленные в виде фигуры льва [Камышев, 2012. Илл. XI; Байпаков и др., 2007. Рис. 114, 1–4 ]. Некоторые из них сделаны небрежно, морда льва передана довольно неумело. Благодаря иконографическим признакам, таким как грацильность туловища, пышный хвост и наличие гривы, этих кошачьих можно включить в подгруппу льва.

Серия таких же фигурных блях выполнена в виде дикой кошки [Байпаков и др., 2007. Рис. 115, 1–3 ]. В плане сюжета они представлены в одинаковой позе, но у одной кошки манера передачи хвоста и лап немного отличается от двух других.

Образ тигра распознается благодаря полосатости тела, выступающей лицевой части и выпуклому лбу. Эти иконографические детали присутствуют на прямоугольных накладках на ремни [Байпаков и др., 2007. Рис. 59, 3 ; 88, 3 , 4 ].

Образ барса также использовался в искусстве средневекового населения Тянь-Шаня. Особый интерес вызывает ременной наконечник, где изображен барс с «шарфом» на шее [Там же. Рис. 59, 2 ]. С нашейным украшением (шарф или лента) встречается еще одно кошачье животное с хвостом в виде расщепленной пальметты [Торгоев, 2004. Рис. 15]. Изображение «шарфов» на шеях животных было распространено в Согде и Хорасане в VII – второй половине IX в., а на китайских тканях появилось в танское время (VII–X вв.) [Кызласов, Король, 1990. С. 133].

Кроме перечисленных сюжетов, на торевтике малых форм имеются и схематичные изображения, по которым сложно определить конкретную видовую принадлежность животного [Худяков, Табалдиев, 2009. Рис. 73, 5 , 7 ; Байпаков и др., 2007. Рис. 59, 5 ; 88, 1 , 2 ]. По изображениям туловища и конечностей можно предположить, что показаны кошачьи хищники.

Кошачьи переданы не только одиночными образами, но и в составе композиций из целых фигур и голов животных. На трех прямоугольных бляхах композиция состоит из полной фигуры кошачьего, под ним три ряда вязок, в которые включены головы животных и птиц, а между ними – голова-маска [Памятники культуры…, 1983. Рис. 296– 298; Бернштам, 1952. Рис. 49]. Внизу этих рядов изображена фигура животного в профиль с повернутой назад головой. Все элементы сплетены вязью и обрамлены бордюром с насечками. Другая бляха с прямоугольным основанием и полукруглым концом, куда вписана фигура кошачьего, имеет в составе композиции переплетающиеся ветки, которые заканчиваются головами животных вокруг головы-маски [Бернштам, 1952. Рис. 295]; в центре переплетающиеся веточки образуют узел. Относительно конкретной видовой принадлежности этих изображений в каталоге выставки «Памятники культуры и искусства Киргизии» информация дана скупо [1983. С. 73]. Кошачье животное отождествлено со львом, а по ос- тальным изображениям никаких комментариев нет.

По описанию А. Н. Бернштама, кошачьи хищники на верхней части блях определены как барсы, головы животных отнесены к козлам, птиц – к уткам, а голова-маска – к чудовищу, но зверь с повернутой назад головой в нижней части трех блях не упоминается [1952. С. 92]. Стилистику находок автор сближает с материалами из Копенско-го чаатаса, отмечая «отголоски скифского искусства» [Там же. С. 94]. Г. А. Пугаченко-ва и Л. И. Ремпель в кочкорских находках также видят «следы былого “звериного стиля”» и выделяют особую ветвь изделий художественного металла, сохранившуюся на Тянь-Шане и не свойственную более южным районам Средней Азии [1982. С. 230].

Перечисленные предметы торевтики с изображением кошачьих показывают, что этот орнаментальный мотив был самым разнообразным и излюбленным в декоре прикладного искусства средневекового Тянь-Шаня.

Группа копытных животных состоит из подгрупп, выделяющихся на основании изображений горного козла, быка, ягненка, верблюда, кабана, лани, яка и лошади. Морфологические признаки и иконография изображений точно показывают конкретную видовую принадлежность копытных.

Самым распространенным среди копытных можно считать образ горного козла. Наконечник ремня в форме вытянутого прямоугольника, заостренный снизу, декорирован изображением горного козла с головой анфас и туловищем в полуоборот [Камышев, 2012. Илл. XI]. Одна из задних ног касается скалы, а остальные ноги в воздухе. Близкий сюжет, только в другом положении – козерог, летящий над скалами с подогнутыми ногами, можно увидеть на согдийском блюде [Маршак, 1971. Илл. Т18]. Круторогий козел изображен на наконечнике с заостренным окончанием и полуовальным вырезом вверху [Байпаков и др., 2007. Рис. 57, 2 ] – он показан в пол-оборота, на роге и под копытами имеются по круглому отверстию (для крепления наконечника к ремню). Интересна бляха в виде горного козла с крыльями [Там же. Рис. 116]. Крыло соединено с рогом, образ презентован в профиль. К. М. Байпаков, Г. А. Терновая и В. Д. Горячева, опираясь на данные Аве-

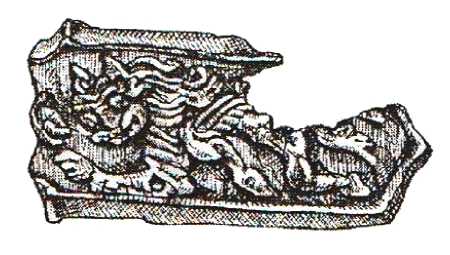

Рис. 2. Пряжка с изображением двух пар рыб (по: [Табалдыев, 2011. С. 302. Илл. 1]; без масштаба)

сты, интерпретируют крылатость у животных как признак божественности, а горного козла – как одно из десяти воплощений авестийского бога войны и победы Веретрагны [Байпаков и др., 2007. С. 64].

Другое копытное животное – бык, представлен бляхами в виде отдельных голов [Там же. Рис. 117, 1–2 ]. На одной бляхе рога быка изображены в виде полумесяца, на второй они соединены, а образ быка стилизован.

Имеются две детали торевтики малых форм с мотивом ягненка. На щитке прямоугольной формы с петлями выполнено изображение ягненка с подогнутыми ногами, в профиль с повернутой вправо головой [Камышев, 2012. Илл. XI]. Ему аналогично изображение, только повернутое влево, на бляхе из городища Невакет [Байпаков и др., 2007. Рис. 42, 2 ]. Ягненок описан как «жертвенное» животное [Там же. С. 64].

Как считается, еще одним «жертвенным» животным является верблюд с поклажей на спине и в «коленопреклоненном» положении, изображенный на наконечнике ремня [Там же. Рис. 42, 1 ]. На рисунке из работы

А. И. Торгоева этот же верблюд находится уже в стоячем положении, а между его ногами исследователь видит «фигурно-скобчатый элемент», имитирующий прорезь [Тор-гоев, 2004. С. 341. Рис. 18].

Особый интерес вызывает наборный пояс из Таш-Тюбе, датированный VI–VII вв. н. э. [Кибиров, 1957. Рис. 4]. У этого пояса есть бронзовые украшения в виде головы дикого кабана, лежащей между передними ногами животного. В. Н. Добжанский описал эти бляхи в форме медвежьей головы и лап [1990. С. 31. Рис. XXV, 3 ]. К. Ш. Табалдиев, ознакомившись непосредственно с этим поясным набором, подтвердил корректность описания А. К. Кибирова [Табалдиев, 1996. С. 51].

Группу копытных дополняют бляха круглой формы с изображением лежащей лани, а также овальная бляха с фестончатыми краями, украшенная лежащим яком [Камышев, 2012. Илл. X; XI]. Наличие матрицы для ременного наконечника, на которой представлен крылатый конь, является свидетельством существования местного производства [Там же. Илл. X].

Копытные животные играли важную роль в жизни кочевников. Отдельные их виды были тотемными и возводились в культы.

Группа волчьих хищников состоит из набора предметов с образом волка и его головы. Две головы – одна под другой, изображены на наконечнике с двумя фигурными выступами [Байпаков и др., 2007. Рис. 50, 1–3 ]. Авторы полагают, что эти выступы наконечника стилизованы под уши волка. Полная фигура волка запечатлена на ременном наконечнике прямоугольной формы, заостренном с одной стороны и с фигурными выступами с другой. У волка раскрыта пасть, передние лапы расставлены в стороны, а хвост – над спиной. На наконечнике ремня из Невакета в профиль изображена фигура бегущего волка, с хвостом над спиной. Среди артефактов, найденных в Нева-кете, имеются три бляхи в виде условного изображения волка [Там же. Рис. 117, 3 ]. Они представляют собой продолговатую морду с округлой пастью и шаровидными глазами. Перечисленные предметы и запечатленные на них изображения волка подчеркивают его статус почитаемого зверя в древнетюркской мифологии, связанного с происхождением рода Ашина.

Группа рыб представлена несколькими яркими образцами торевтики малых форм. Пряжка с овальной рамкой из Бош-Бешика на щитке имеет прорезную орнаментацию в виде изображений двух пар рыб в зеркальной симметрии среди волн-завитков (рис. 2). Среди находок из городищ Чуйской долины встречаются две бляхи с таким же мотивом. На одной рыбы соприкасаются головами и хвостами [Байпаков и др., 2007. Рис. 36]. Над их головами имеется заостренный выступ с ромбовидной фигурой в центре, гребни на спинах рыб образуют фестончатый край. Хвосты соединены стержнем, в результате чего образована прорезь овальной формы в центре бляхи. Другая бляха (квадратной формы с фестончатыми краями) украшена изображением пары рыб в зеркальной симметрии. Над их головами распахивается прорезной растительный завиток, а хвосты соединены стержнем, на котором имеется отверстие для крепления [Камышев, 2012. Илл. X]. Данный мотив в Китае при династии Тан (VII–X вв.) был символом власти и высокого служебного положения. Он продолжал считаться знаком высокого ранга и при следующей династии Сун (X–XIII вв.) [Байпаков и др., 2007. С. 37].

Таким образом, анализ зооморфных мотивов на предметах торевтики малых форм выявил различные виды хищных, копытных животных и ихтиофауны, которых средневековое население Тянь-Шаня изображало на поясной и сбруйной гарнитуре. Отмечается вариативность изображений некоторых животных. Следует указать также на реалистичность зооморфных сюжетов. Как заметил Г. А. Федоров-Давыдов, «какое-то насилие над фигурой совершается, но в целом ее очертания остаются в пределах натуральных. А в композициях проявляется “степной орнаментализм”, основанный на господстве растительной орнаментации и подчинении ей зооморфного мотива» [1976. С. 65].

Перечень зооморфных персонажей на предметах торевтики, их роль в мифологии определяют вектор культурных связей, синтез наиболее близких мотивов и их отражение в декоративно-прикладном искусстве. Дальнейшее сравнительное изучение торевтики малых форм Тянь-Шаня и находок из других регионов евразийских степей будет способствовать решению вопроса о генезисе реминисценций «звериного стиля» в раннем и развитом Средневековье.

Список литературы Зооморфные образы на средневековой торевтике Тянь-Шаня

- Байпаков К. М., Терновая Г. А., Горячева В. Д. Художественный металл городища Красная Речка (VI - начало XIII в.). Алматы: Гылым, 2007. 304 с.

- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 346 с. (МИА СССР. № 26).

- Добжанский В. Н. Наборные пояса кочевников Азии. Новосибирск, 1990. 164 с.

- Камышев А. Кыргызстан // Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV вв. Торевтика. Самарканд; Ташкент, 2012. Т. 3. С. 93-122.

- Кибиров А. К. Работа Тянь-Шаньского археологического отряда // Краткие сообщения Института этнографии. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Вып. 26. С. 81-88.

- Кызласов Л. Р., Король Г. Г. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М.: Наука, 1990. 216 с.

- Мальм В. А. Поясные и сбруйные украшения // Ярославское Поволжье X-XI вв. М., 1963. С. 64-70.

- Маршак Б. И. Согдийское серебро. Очерки по восточной торевтике. М.: Наука, 1971. 191 с.

- Памятники культуры и искусства Киргизии. Древность и Средневековье. Каталог выставки. М.: Искусство, 1983. 80 с.

- Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Очерки искусства Средней Азии. Древность и Средневековье. М.: Искусство, 1982. 288 с.

- Распопова В. И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.: Наука, 1980. 139 с.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Табалдыев К. Ш. Древние памятники Тянь-Шаня. Бишкек, 2011. 320 с.

- Торгоев А. И. Звериные образы на ременной гарнитуре Семиречья // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции: Материалы тематич. науч. конф. СПб., 2004. С. 338-341.

- Торгоев А. И. Ременные украшения Семиречья V - начала XIII в. (вопросы хронологии): Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2011. 222 с.

- Торгоев А. И. Ременные украшения Караханидов (к постановке проблемы) // Труды Государственного Эрмитажа: Согдийцы, их предшественники, современники и наследники СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. T. 62. С. 376-401.

- Федоров-Давыдов Г. А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М.: Искусство, 1976. 228 с.

- Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 292 с.

- Худяков Ю. С., Хаславская Л. М. Иранские мотивы в средневековой торевтике Южной Сибири // Семантика древних образов. Первобытное искусство. Новосибирск: Наука, 1990. С. 118-125.