Зооморфный кувшин из с. Сидоры (Нижнее Поволжье). К постановке проблемы керамического импорта из Прикубанья

Автор: Раев Борис Аронович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 1959 г. Астраханской экспедицией был раскопан курган 2 могильника «Королева могила» у с. Сидоры Волгоградской области. Погребение было ограблено, в заполнении среди инвентаря найдены части зооморфного серолощеного сосуда. Аналогичные сосуды найдены в курганах сарматского времени у ст-ц Ладожской и Тифлисской на Кубани. Все три сосуда в стилизованной форме воспроизводят фигуру утки.Распределение находок показывает, что в процентном отношении бóльшая часть серолощеных сосудов в Нижнем Поволжье приходится на Астраханскую, самую южную область региона. Импорт сероглиняной керамики в Нижнее Поволжье А.С. Скрипкин связывал с меотскими и меото-сарматскими ремесленно-земледельческими поселениями Прикубанья и Нижнего Дона.За пределами Среднего Прикубанья единственный и самый близкий аналог кувшинам в форме фигурок птиц - это сосуд из помещения кухни в Сардах, но датируется он VI в. до н.э. Несмотря на отличия в некоторых деталях и лакуну в 700 лет, генетическая связь всех сосудов представляется очевидной...

Нижнее поволжье, прикубанье, сарматы, погребения, зооморфные керамические кувшины, импорты в среднесарматской культуре

Короткий адрес: https://sciup.org/149130834

IDR: 149130834 | УДК: 902.01 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2018.2.7

Текст научной статьи Зооморфный кувшин из с. Сидоры (Нижнее Поволжье). К постановке проблемы керамического импорта из Прикубанья

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Раев Б. А., 2018. Зооморфный кувшин из с. Сидоры (Нижнее Поволжье). К постановке проблемы керамического импорта из Прикубанья // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17. № 2. С. 82–94. DOI:

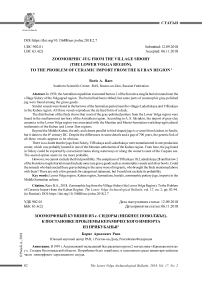

В 1959 г. Астраханская археологическая экспедиция ЛОИА АН СССР под руководством В.П. Шилова вела раскопки курганов в Михайловском районе Волгоградской области. У с. Сидоры были исследованы отдельные курганы двух могильников: к СЗ от села на краю надпойменной террасы правого берега р. Тишанка – могильник Сидоры и в 3,7 км к северо-западу от него 2, на водоразделе, образованном балкой Липовая и одним из ее крупных отрогов, прорезающих коренной западный берег р. Тишанка и впадающих в ее пойму, – могильник «Королева могила» (рис. 1, 1 ).

Последний состоял из 10 насыпей, вытянутых широкой цепочкой по линии ЮЗ–СВ по гребню водораздела. Курган 2 с воронкой грабительского лаза в центре содержал одно погребение. Высота насыпи 1 м, диаметр 28 м. Погребение 1 обнаружено в материке в центре кургана. Яма квадратной формы ориентирована углами по сторонам света, размер 2,3 х 2,3 м, глубина 1,6 м от уровня древнего горизонта. Погребение ограблено, в заполнении на разной глубине были найдены следующие предметы погребального инвентаря [Шилов, 1959а, с. 66– 68, табл. XLII, 1 , XLIII, 1:3 , XLIV, 1–6 ; Шилов, 1959б, л. 49]:

-

1 . Фрагмент стенки с частью венчика сосуда фиолетового стекла. Размер 1,5 х 1,8 см, толщина стенки 0,24 см (инв. № НВ-5908/6а) 3.

-

2 . Четыре фрагмента стенок сосуда желтого стекла. Размер от 0,9 х 1,8 см до 1,4 х 1,8 см, толщина стенки 0,15 см (инв. № НВ-5908/6б).

-

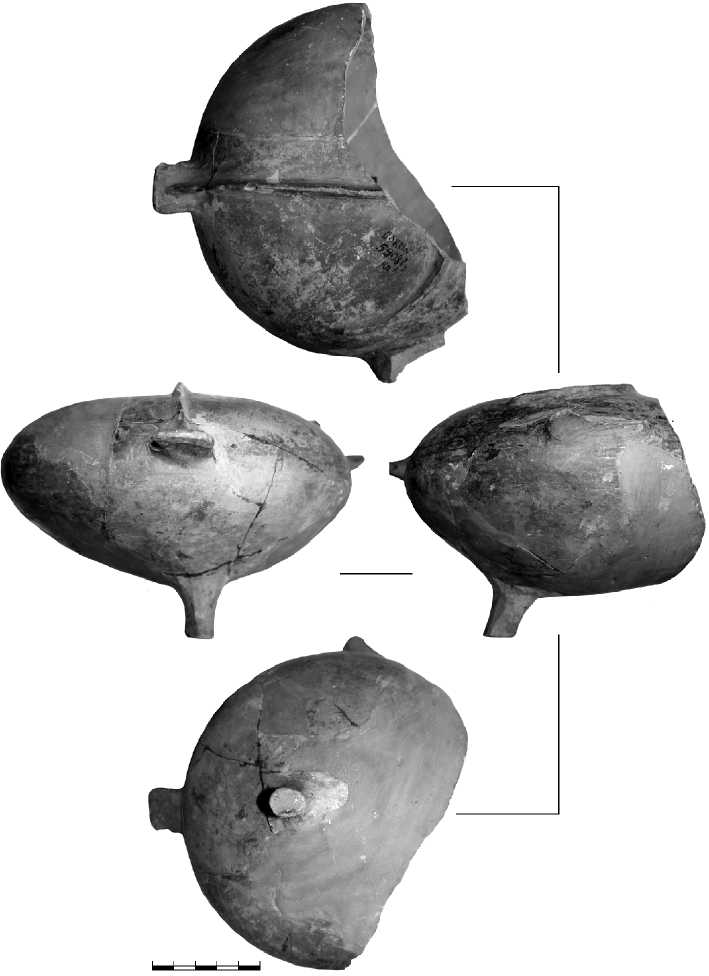

3 . Краснолаковая пелика на кольцевом поддоне. На плечиках – барботинный орнамент в виде завитков. Ручка овальная в сечении, вторая ручка и горло отбиты. Лак красно-бурого цвета (рис. 1, 2 ; 3, 2 ). Высота – 16,6 см. Поддон: высота – 0,6 см, диаметр – 7,8 см. Ручка, сечение: 1,4 х 0,98 см (инв. № 5908/3).

-

4 . Краснолаковый кувшин с биконичес-ким туловом на кольцевом поддоне. Горло высокое, цилиндрическое, венчик профилированный, край отогнут наружу. Вертикальная ручка верхним прилепом прикреплена под венчиком, вертикальная часть утрачена. В сечении ручка овальная, по наружной стороне проходят два широких ребра. Лак красно-коричневого цвета сохранился участками на горле, ручке и поддоне (рис. 3, 3 ). Высота – 23,2 см, диаметр венчика – 10,0 см. Поддон: высота – 0,5 см, диаметр – 8,3 см. Ручка, сечение: 1,4 х 3,4 см (инв. № 5908/2).

-

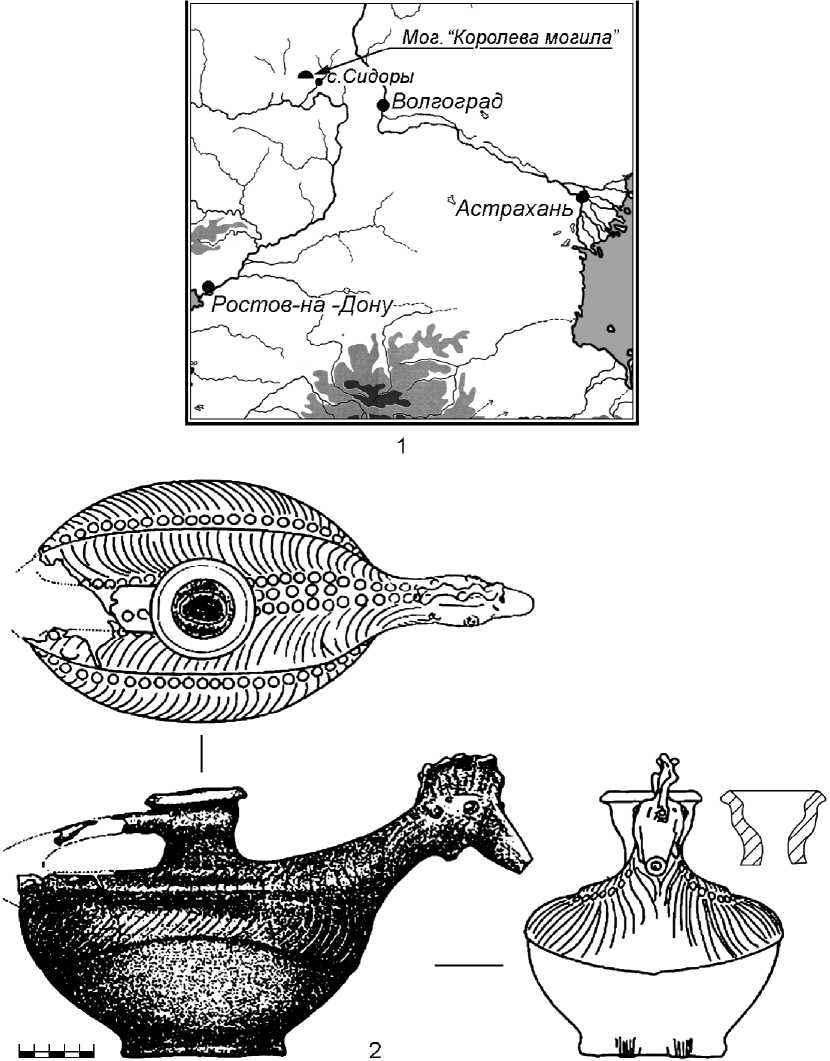

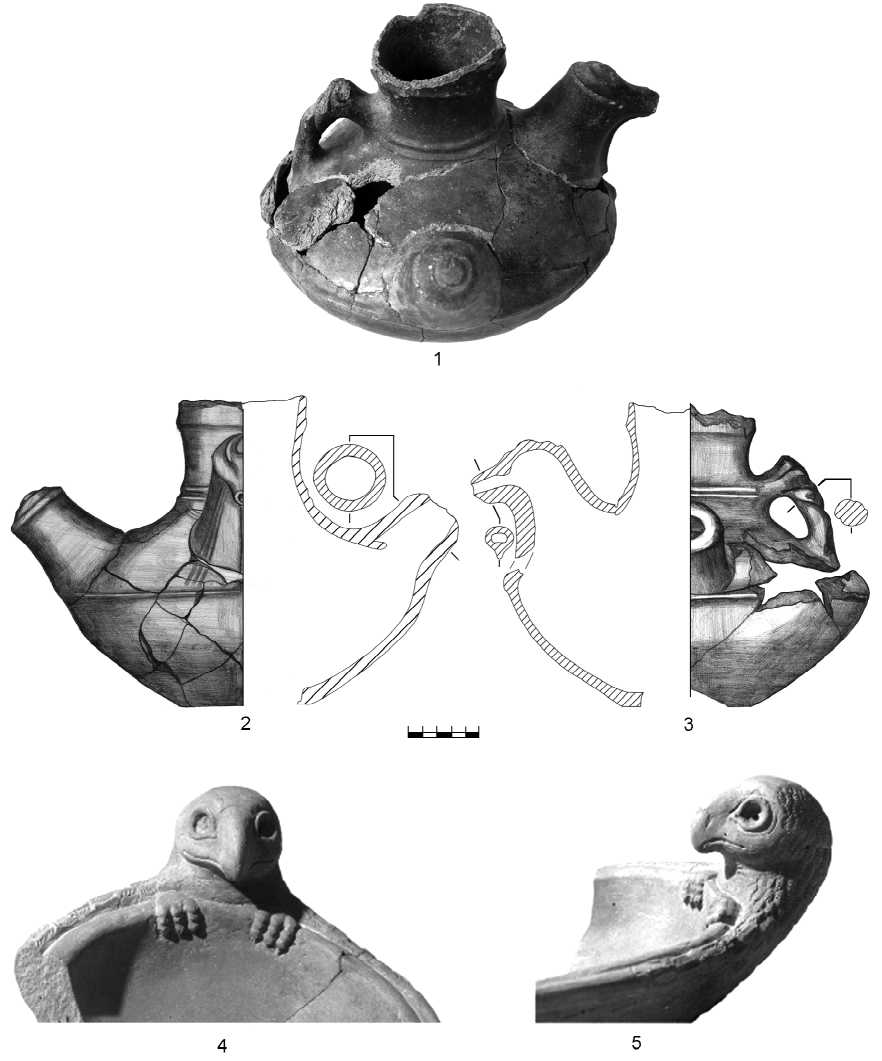

5 . Фрагмент серолощеного сосуда в виде птицы. Сохранилась задняя часть фигуры и одна ножка. Вместилище овальное, уплощен-

ное, на верхней стороне валики: центральный – прямой, переходящий в задний выступ – «хвост» птицы, боковой – выгнут дугой. Еще один валик утрачен. Сбоку сохранилась ручка в виде выступа прямоугольной формы, на противоположном боку – прилеп от второй ручки-выступа. Ножка вертикальная, цилиндрическая, низ косо срезан, на поверхности следы подрезки по сырой глине (рис. 2; 3, 1 ). Высота – 12,6 см, ширина тулова – 18,0 см. Задний выступ, ширина – 2,5 см. Боковой выступ, ширина – 4,2 см (инв. № 5908/1).

-

6 з. Петли квадратной формы, соединенные стержнем, образованным двумя скрученными серебряными проволочками. Одна петля утрачена. Длина сохранившейся – 2,8 см, диаметр стержня – 0,4 см.

-

7 з. Фрагмент плоского дна с невысоким бортиком по скругленному краю железной жаровни (?). Диаметр – 10,5 см.

-

8 з. Обломки железных трехлопастных черешковых наконечников стрел. Не менее 9 экз.

-

9 з. Бронзовые бляшки полусферической формы. Диаметр 0,6–0,7 см.

-

10 з. Фрагменты лощеного лепного сосуда с выделенным краем. Диметр венчика 8,5 см.

-

11 з. Фрагменты крупного сероглиняного кувшина с двумя ручками уплощенного овального сечения. При переходе горла в плечики опоясывающий валик. Размеры и форма не восстанавливаются.

-

12 з. Обломок рукояти кинжала (?) с серповидным навершием (?).

-

13 з. Обломок втулки железного копья.

Находки хранятся в ВОКМ, погребение не публиковалось, кроме упоминания импортных предметов [Кропоткин, 1970, кат. № 607, 899] и формализованного перечня всех находок [Статистическая обработка ..., 2002, с. 53, № 283/1]. Тем не менее та часть инвентаря погребения, которая сохранилась в его заполнении, несомненно представляет большой интерес для характеристики связей сарматов Нижнего Поволжья с окружающим миром. В данном случае нас будет интересовать серолощеный сосуд, описанный под номером 5.

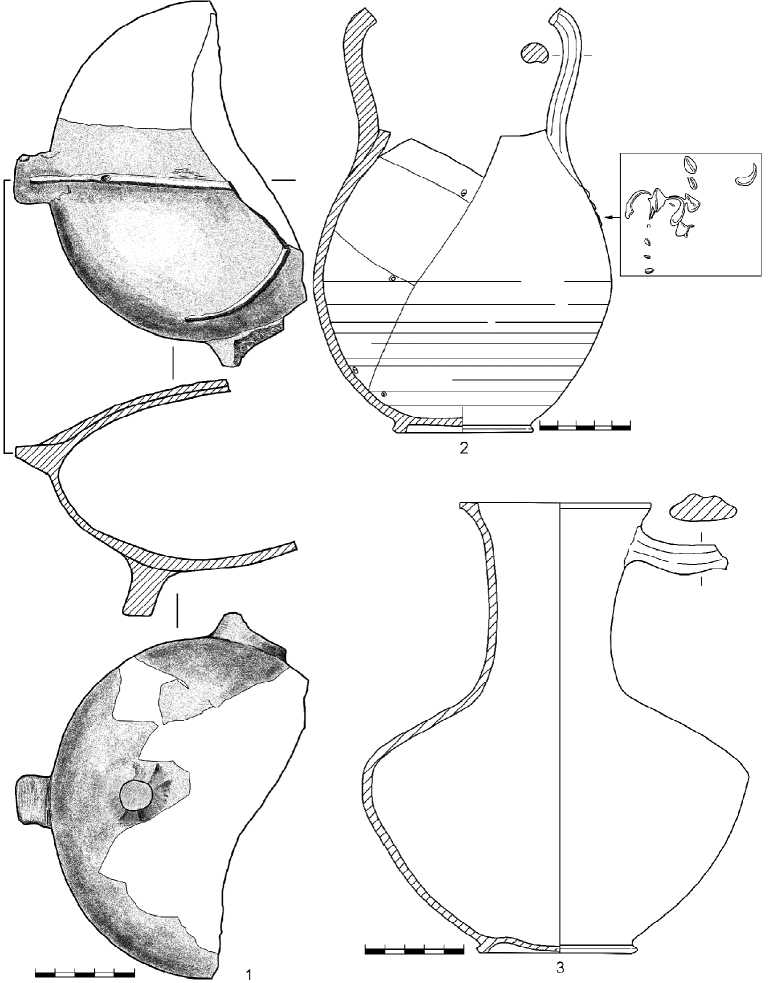

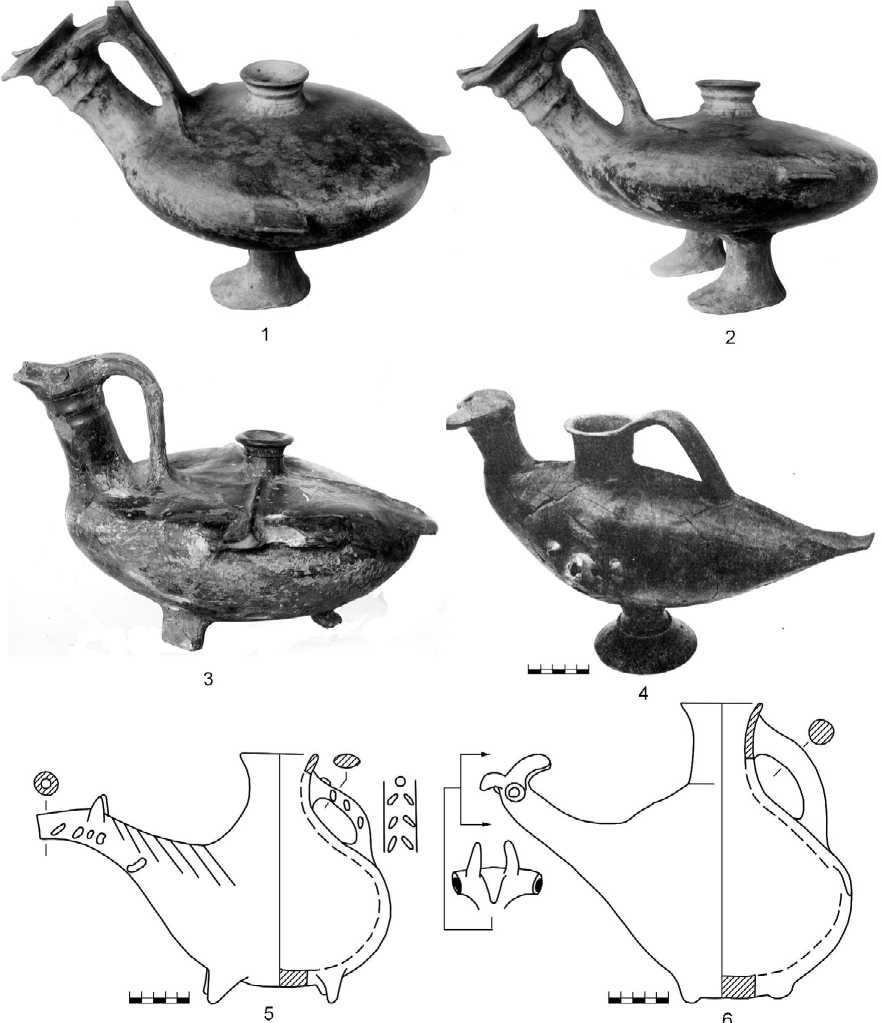

Уже в тексте отчета В.П. Шилов указал на аналогичный сосуд, названный автором «водолей». Он был найден у ст-цы Ладожской на Кубани [Шилов, 1959, с. 67]. Имелся в виду кувшин из кург. 28 у ст-цы Ладожской, переданный в ГИМ и к настоящему времени утраченный (рис. 5,3) [Отчет …, 1902, с. 77, рис. 162; Гущина, Засецкая, 1994, с. 28, рис. 10 4]. У этого кувшина, как и у сосуда из с. Сидоры, одна поддерживающая ножка под задней частью тела птицы (правда, иной формы – с расширенным уплощенным основанием) и прямой рельефный валик на верхней стороне, соединяющий верхнюю горловину с задним выступом – «хвостом» птицы. А вот боковые валики у этих сосудов разные: на Ладожском сосуде они прямые, перпендикулярные заднему валику, и соединяют горловину с боковыми выступами, а на сосуде из с. Сидоры выгнуты дугой и, скорее всего, отходили от нижнего прилепа ручки сосуда – деталь, характерная для серолощеных кувшинов Прикубанья [Raev, 2013, p. 385, fig. 5,1–4, 6; Раев, 2014, с. 187, рис. 4,1–4, 5]. Такие валики есть и на Ладожском кувшине, но они короткие и не доходят до боковых выступов (ср. рис. 5,3).

В погребениях сарматского времени из Прикубанья есть еще один серолощеный зооморфный кувшин аналогичной формы. Он был найден в кург. 18, раскопанном Н.И. Веселовским у ст-цы Тифлисской в том же 1902 г. и расположенном на расстоянии не более 30– 40 км от Ладожского кург. 28 (рис. 5, 1 , 2 ) [Отчет …, 1902, с. 72, рис. 152; Гущина, Засец-кая, 1994, с. 61, кат. № 305, табл. 30, 305 ]. Сосуд отличается некоторыми деталями. Прежде всего, у него не три, а две нижние опоры в форме человеческой стопы с широким основанием, которое – при отсутствии задней поддерживающей ножки – обеспечивало сосуду устойчивость. Два валика, которые отходят от нижнего прилепа ручки, короткие, не достигают даже середины тулова сосуда.

И ладожский, и тифлисский кувшины снабжены ручками, имитирующими ручки металлических кувшинов, – в месте прилепа к передней горловине сделаны круглые налепы. Причем если у Тифлисского налеп расположен там, где надлежит быть заклепке на металлическом кувшине, то у Ладожского он настолько сдвинут к носику-сливу, что скорее напоминает глаз птицы, чем заклепку, что подтверждает давнее наблюдение К.М. Скалон [Скалон, 1941, с. 196]. Все эти сосуды в стилизованной форме воспроизводят фигуру утки.

Импорт сероглиняной керамики, прежде всего кувшинов и мисок, в Азиатскую Сарматию, в частности в Нижнее Поволжье, А.С. Скрипкин связывал с меотскими и ме-ото-сарматскими ремесленно-земледельческими центрами Прикубанья Нижнего Дона. Автор отмечал, что к началу нашей эры количество сероглиняных и серолощеных сосудов в памятниках Азиатской Сарматии исчисляется уже десятками [Скрипкин, 1990, с. 159– 160]. Добавлю, что для Нижнего Поволжья можно говорить не о десятках, а о сотнях сосудов [Скрипкин, 1990, с. 163, табл. 13]. Статистика будет еще выразительней, если включить в нее находки последних десятилетий.

Из учтенных мною 119 нижневолжских комплексов с импортами сероглиняная посуда была найдена в 80, из которых более 50 % сосудов – серолощеные. Распределение находок по регионам (см. таблицу) показывает, что в процентном отношении к общему числу найденных бóльшая часть находок серолощеных сосудов приходится на Астраханскую область, самую южную часть Поволжья.

На Нижнем Дону преобладают сероглиняные сосуды, количество серолощеной керамики там значительно меньше, и похоже, что основным поставщиком этого типа посуды, достигавшей отдаленных лесостепных районов [Медведев, Сафонов, Матвеев, 2008, с. 117, рис. 80, 1 ; Raev, 2013, p. 386, fig. 6; Раев, 2014, с. 185, 188, рис. 5], было Прикубанье.

Возвращаясь к зооморфным серолощеным кувшинам, отмечу, что за пределами Среднего Прикубанья, где меотскими мастерами производилась основная масса сероглиняной и серолощеной посуды, мне не известны аналоги зооморфным сосудам в форме фигурок птиц.

Единственный и самый близкий аналог – это сосуд, обнаруженный в помещении кухни монументального здания в Сардах (Западная Анатолия) (рис. 5,4) [Greenewalt, 1989, S. 276, fig. 11]. Найденный в помещении материал относится ко времени не ранее 575 г. до н.э. [Greenewalt, 1989, S. 265]. Сосуд, также воспроизводящий фигуру утки, относится ко времени намного более раннему, чем прикубанские и поволжские экземпляры, и отличается от них рядом морфологических признаков. Ручка кувшина верхним прилепом крепится не к передней горловине, а к той, что расположена в центральной части корпуса. Нижний прилеп располагается ближе к «хвосту» птицы. Верхний край передней горловины выполнен в форме широкого утиного клюва, развернутого перпендикулярно длинной оси сосуда, а слив осуществлялся через отверстие в передней части горловины.

Несмотря на отличия в некоторых деталях и лакуну в 700 лет между сосудом из Сард и сосудами из сарматских курганов, их генетическая связь представляется очевидной. Изготовление сосудов в форме фигурок животных, как правило барана [Mandel, 1988, S. 116–117, 256, Kat. Nr. K 258–K 281, Taf. 33, 1 , 2 ; Симоненко, 1998, с. 68–78] или птицы, было широко распространено в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Последние связывались с культом Митры и использовались с IV тыс. до н.э. [Maróti, 1996, S. 117– 118]. Из пернатых, помимо утки, мне известны кувшины в форме фигурки петуха разной степени стилизации из Восточного Азербайджана (рис. 5, 6 ) [Haerinck, 1983, fig. 23, 2 ]. Там они существуют в парфянское время вместе с сосудами в форме фигурок млекопитающих (лошади?) (рис. 5, 5 ) [Haerinck, 1983, p. 134– 135, fig. 23, 1 ].

Поздним дериватом сосудов в форме фигурки петуха является серолощеный кувшин, найденный близ Астрахани в разрушенном погребении в бугре Бэра, который краеведы называют «Долгий Скисов» (рис. 4, 1 , 2 ) 5. У этого сосуда есть деталь, которой нет у восточно-азербайджанских. Это боковые цилиндрические выступы, идея которых связы-

Распределение сероглиняных и серолощеных сосудов в сарматских погребениях с импортом по регионам Нижнего Поволжья

|

Регион Поволжья (область) |

Всего погребений |

Комплексы с сероглиняной посудой |

Из них с серолощеной посудой |

|

Астраханская |

19 |

12 (63,1 %) |

10 (12 экз.) (83,3 %) |

|

Волгоградская |

82 |

61 (74,4 %) |

23 (26 экз.) (42,6 %) |

|

Саратовская |

18 |

7 (38,9 %) |

4 (4 экз.) (57 %) |

вается с выступами-крыльями на малоазийс-ком, кубанских и поволжских кувшинах. В Центральной Европе сосуды в форме фигурки петуха доживают до эпохи поздней античности [Maróti, 1996, S. 121, Abb. 2].

Возвращаясь к кувшину из Сидор, попробуем реконструировать возможные пути его попадания на Нижнюю Волгу. Не вызывает сомнения изготовление его, как и кувшинов из Тифлисской и Ладожской, в одном центре, который, скорее всего, находился на одном из меотских городищ среднего течения р. Кубань. Отсюда сосуд мог быть экспортирован кочевниками по маршрутам вдоль удобных водных артерий Кагальника, Маныча, Дона, Курмояр-ского Аксая или вдоль западного побережья Каспия и далее по Волге. Исходя из процентного соотношения сероглиняной и серолощеной керамической посуды в памятниках Нижнего Поволжья (см. таблицу), второй вариант представляется мне более вероятным.

Однако нельзя исключить и третий вариант. В сохранившемся неограбленным погребении 18-го Тифлисского кургана были найдены две серебряные полусферические чаши с ручками в форме фигурок птиц [Гущина, Засецкая, 1994, с. 32, 60, кат. № 293, 298, табл. 31, 293, 298] 6. Три подобные чаши входят в набор серебряной посуды Жутовского кург. 28, раскопанного в 1964 г. В.П. Шиловым [Мордвинцева, 2000, с. 148, 151, рис. 2,1,2]. Любопытно, что в Тифлисском кургане есть еще один предмет, находящий параллели в Нижнем Поволжье. Это две круглые чашечки, описанные в публикации как «гирьки» [Гущина, Засецкая, 1994, с. 61, кат. № 302, табл. 31, 32]. Обе чашечки с профилированными стенками больше похожи на части миниатюрных пиксид. Как близкую, но не абсолютную параллель можно привести гага- товую пиксиду из погр. 1 кург. 15 могильника Вербовский I [Мамонтов, Шинкарь, 2014, с. 136, рис. 2,5; 4,4].

В статье, посвященной серебряной посуде из Жутово, В.И. Мордвинцева, не рассматривая этот вопросе специально, отметила, что бóльшая из трех полусферических чаш с зооморфными ручками изготовлена, вероятно, в Парфии, а две маленькие – в мастерских Северного Причерноморья (= Бос-порского царства?) в подражание ей [Мор-двинцева, 2000, с. 151–152]. В отличие от гончарного, ткацкого или винодельческого производства в городах Северного Причерноморья нет каких-либо заметных следов обработки драгоценных металлов. Мне кажется, что у В.И. Мордвинцевой было больше оснований отнести к продукции Парфянских мастерских, или – шире – мастерских эллинистического Востока, все три чаши. На Переднем Востоке уже в ахеменидское время существовала традиция формовки ручки чаши в виде фигурки хищной птицы [Curtis, 2005, fig. 4, 5].

Таким образом, комплексы Тифлисско-го-18, Ладожского-28 курганов в Прикубанье и кург. 2 могильника «Королева могила» в Нижнем Поволжье имеют в составе инвентаря такие редкие категории вещей, как зооморфные сосуды и серебряные чаши. Не могли ли кочевники, оставившие эти захоронения, принадлежать к одной волне переселенцев, которая принесла с собой упомянутые находки? Оснований для такого категоричного вывода мало, но я не стал бы исключать его вероятность. Есть надежда, что всестороннее изучение сероглиняной и серолощеной керамики из сарматских курганов всех регионов Азиатской Сарматии позволит ответить на этот вопрос.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. 1 – cхема расположения могильника «Королева могила» (без масштаба); 2 – Сентендре (по: [Maróti, 1996, S. 121, Abb. 2])

Fig. 1. 1 – mapping of the burial mound Koroleva mogila (without scaling); 2 – Szentendre (after: [Maróti, 1996, p. 121, Abb. 2])

Рис. 2. Могильник «Королева могила», курган 2. Кувшин серолощеный, фрагмент (фото Б.А. Раева, 2016 г., с разрешения Волгоградского областного краеведческого музея)

Fig. 2. The burial mound Koroleva mogila, barrow 2. Fragment of a grey-polished jug (photo by B.A. Raev, 2016. Reprinted by permission of the Volgograd Regional Museum)

Рис. 3. Могильник «Королева могила», курган 2:

1 – кувшин серолощеный, фрагмент; 2 – пелика краснолаковая; 3 – кувшин краснолаковый (рисунки Н.Е. Беспалой, 2017 г.). Фото краснолаковой пелики изъято по требованию проф. М.Ю. Трейстера (Берлин) как принадлежащая ему интеллектуальная собственность, составляющая часть результатов совместного проекта (DFGFL-334/15-1/РГНФ № 15-21-06001)

-

Fig. 3. The burial mound Koroleva mogila:

-

1 - fragment of a grey-polished jug; 2 – red-warnish pelike ; 3 – red-warnish jug (drawings by N.E. Bespalaya, 2017). The photo of the red-warnish pelike was withdrawn at the request of Prof. Dr. M.Yu. Treister (Berlin), as his intellectual property, a part of the joint research project’s results (DFGFL-334/15-1/RGNF № 15-21-06001)

Рис. 4. 1–3 – «Долгий Скисов», разрушенное погребение (фото и рисунок ГБУК АО «АМЗ»);

4 , 5 – Зивие, Иранский Курдистан (по: [Curtis, 2005, fig. 4, 5], без масштаба)

Fig. 4. 1–3 – Dolgiy Skisov, destroyed burial (photo and drawing: Astrakhan Regional museum);

4, 5 – Ziwiyeh, Iranian Kurdistan (after: [Curtis, 2005, fig. 4, 5], without scaling)

Рис. 5. 1 – Тифлисская, курган 18 (фото: Научный архив ИИМК РАН; фотоархив, III 8851/Q 416-21);

2 – Тифлисская, курган 18 (фото: то же, III 8852/Q 416-22);

3 – Ладожская, курган 28 (фото: то же, II 26802/Q 419-5); 4 – Сарды (по: [Greenewalt, 1989, p. 276, fig. 11]);

5, 6 – Джерми, Восточный Азербайджан (по: [Haerinck, 1983, p. 135, fig. 23, 1 , 2 ])

Fig. 5. 1 – Tiflisskaya, barrow 18 (photo: Scientific archive of IIMK RAS; photoarchive, III 8851/Q 416-21);

2 – Tiflisskaya, barrow 18 (photo: the same, III 8852/Q 416-22);

3 – Ladozhskaya, barrow 28 (photo: the same, II 26802/Q 419-5); 4 – Sardis (after: [Greenewalt 1989, p. 276, fig. 11]);

-

5, 6 – Germi, EastAzerbaijan (after: [Haerinck 1983, p. 135, fig. 23, 1,2 ])

Список литературы Зооморфный кувшин из с. Сидоры (Нижнее Поволжье). К постановке проблемы керамического импорта из Прикубанья

- Гущина И. И., Засецкая И. П., 1994. «Золотое кладбище» Римской эпохи в Прикубанье. СПб.: Фарн. 172 c.

- Кропоткин В. В., 1970. Римские импортные изделия в Восточной Европе (II в. до н.э. -V в. н.э.)//Свод археологических источников. Вып. Д1-27. 278 c.

- Мамонтов В. И., Шинкарь О. А., 2014. Два сарматских погребения из курганного могильника Вербовский I//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 14. С. 132-144.

- Медведев А. П., Сафонов И. Е., Матвеев Ю. П., 2008. Сарматское «княжеское» погребение у южной окраины г. Липецка//Медведев А. П. Сарматы в верховьях Танаиса. М.: ТАУС. С. 116-125.

- Мордвинцева В. И., 2000. Набор серебряной посуды из сарматского могильника Жутово//Российская археология. № 1. С. 144-153.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1902 г. (Публ. 1904 г.). СПб. 199 c.

- Раев Б. А., 2014. Археологические данные к проблеме взаимоотношений кочевого и оседлого населения варварской периферии античного мира//Сарматы и внешний мир: материалы VIII Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории», Уфа, ИИЯЛУНЦ РАН, 12-15 мая 2014 г. Уфимский археологический вестник. Вып. 14. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, Центр «Наследие». С. 182-190.

- Симоненко А. В., 1998. Фигурные сосуды в виде барана в сарматских погребениях//Античная цивилизация и варварский мир: материалы 6-го археологического семинара. Краснодар. С. 68-78.

- Скалон К. М., 1941. Изображение животных на керамике сарматского периода//Труды отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. Вып. 1. С. 173-218.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 299 c.

- Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии, 2002. Среднесарматская культура. Вып. III. М.: Вост. лит. 143 c.

- Шилов В. П., 1959а. Отчет о раскопках Астраханской экспедиции в 1959 году//Архив ВОКМ. № 9, 9А.

- Шилов В. П., 1959б. Чертежи курганов курганной группы «Королева могила», с. Сидоры Михайловского р-на Сталинградской обл. за 1959 г.//Архив ИИМК. Ф. 35. Оп. 1. 1959. № 26.