Зоопланктон как кормовая база европейской ряпушки шхерного района северной части Ладожского озера

Автор: Кучко Ярослав Александрович, Ильмаст Николай Викторович, Кучко Тамара Юрьевна, Милянчук Николай Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (163), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные о современном состоянии зоопланктона шхерного района северной части Ладожского озера. Показано, что наибольшее значение в составе зоопланктона литоральной зоны имеют виды тепловодного комплекса. В пелагиали наряду с круглогодичными эвритермными видами большой численности достигают сезонные умеренно-тепловодные виды. По величине количественных характеристик планктонной фауны исследуемый район Ладожского озера можно отнести к а-мезотрофному типу. Кормовые условия для роста личинок и молоди, а также для нагула взрослых особей ряпушки можно оценить как благоприятные. Ведущую роль в питании ряпушки играют веслоногие и ветвистоусые ракообразные, соотношение которых в пищевом спектре зависит от сезона года и определяется температурным режимом водоема.

Зоопланктон, видовой состав, численность, биомасса, ихтиофауна, европейская ряпушка, ладожское озеро

Короткий адрес: https://sciup.org/14751159

IDR: 14751159 | УДК: 574.52

Текст научной статьи Зоопланктон как кормовая база европейской ряпушки шхерного района северной части Ладожского озера

Состояние биологических ресурсов водоемов Европейского Севера России зависит от многих факторов, среди которых все более значимую роль играют различные формы хозяйственной деятельности человека [1], [2], [16], [20].

Ладожское озеро – крупнейший пресноводный водоем Европы. Его площадь составляет 17700 км2. В административных границах Республики Карелия находится 40 % его акватории. Водоем глубоководный, наибольшая глубина – 228 м, глубины более 100 м характерны для северной части озера. Средняя глубина озера составляет 51 м. Являясь важным рыбопромысловым водоемом Северо-Запада РФ, озеро принимает сток с водосборного бассейна площадью 258 км2 [14].

Природные условия сформировали экосистему озера с высоким качеством воды, однако в начале 1960-х годов в озере стали наблюдаться признаки антропогенного эвтрофирования. Как известно, район водосбора Ладожского озера характеризуется высоким уровнем экономического развития с концентрацией промышленного производства выше общероссийского [7]. В результате усиления хозяйственной деятельности человека на водосборной территории в последние десятилетия отмечается увеличение содержания соединений азота и фосфора в водах Северного Приладожья [13].

Наиболее четко процессы эвтрофирования проявляются в заливах озера, подвергающихся наибольшему загрязнению. Так, на территории Северного Приладожья развиты сельскохозяйственное и промышленное (предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, лесозаготовительной отраслей, черной металлургии) производства. Признаки биогенного и токсичес-

кого загрязнения вод по гидробиологическим показателям отмечаются вблизи г. Питкяранты [3]. В настоящее время в прилегающих к г. Сортавале шхерных районах расположено несколько форелевых хозяйств. Действующие рыбоводные фермы являются локальными, но весьма значимыми источниками эвтрофирования водоема. Перечисленные факторы оказывают влияние на развитие кормовой базы водоема, что отражается на состоянии популяций промысловых видов рыб.

Цель работы – оценка современного состояния зоопланктона северной части шхерного района Ладожского озера как кормового ресурса для местной популяции европейской ряпушки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились в летний и осенний периоды 2016 года в северной части Ладожского озера . Пробы зоопланктона отбирались на 4 станциях в глубоководной части Якимвар-ского залива на глубинах до 15 м и на 5 станциях в зоне зарослевой литорали на глубинах до 1,5 м. Для отбора проб в пелагиали использовали планктобатометр Руттнера объемом 2 л, на литоральных станциях применяли процеживание 50 л воды через планктонную сеть (диаметр ячеи 0,064 мм). Пробы концентрировались до 100 мм3 и фиксировались 4 % формалином. Камеральная обработка проводилась согласно общепринятым методикам гидробиологического мониторинга [12], [18]. Зоопланктон оценивался по видовому составу, численности ( N ), биомассе ( B ), индексу Шеннона, рассчитанному по численности ( H N ), индексу доминирования Бергера – Паркера ( I B/P ), трофический статус водоема приводится по шкале трофности С. П. Китаева [9]. При определении планктонных ракообразных и коловраток использовался ряд руководств [15], [22].

Материал по ихтиофауне собран из сетных уловов (сети с ячеей 15–60 мм). Обработку ихтиологических проб проводили по общепринятым методикам [6], [17], [19]. Рыб измеряли, взвешивали, устанавливали пол, степень зрелости половых гонад. Возраст рыб определяли по чешуе, жаберным крышкам и отолитам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам наших наблюдений в составе зоопланктона исследованного района Ладожского озера было отмечено 39 таксонов коловраток и ракообразных: Rotifera – 12, Copepoda – 10 (в том числе Calaniformes – 4, Cyclopyformes – 6), Cladocera – 17 (табл. 1).

Таксономический состав типичен для фауны водоемов Европейского Севера [11]. В число массовых видов ракообразных входят широко распространенные в карельских водоемах представители эвритермного и умеренно тепловодного комплексов: Heterocope appendiculata , Eudiaptomus gracilis , Mesocyclops leuckarti ,

Thermocyclops oithonoides , Daphnia cristata , Bosmina longirostris , Chydorus sphaericus. Из элементов зоны смешанных лесов отмечены Diaphanosoma brachyurum и Bosmina coregoni. Холодноводный стенотермный реликт морского происхождения Limnocalanus macrurus , обычный для открытой части Ладожского озера, занимает субдоминирующее положение и не играет заметной роли в образовании общей биомассы.

К числу доминирующих видов коловраток Rotifera относятся Asplanchna priodonta , Kellicottia longispina , Keratella cochlearis , которые являются типичными представителями ротаторного северного планктонного комплекса.

В июне 2016 года основа биомассы зоопланктона в пелагиали создается коловратками (50 %), главным образом крупной A. priodonta (табл. 2) . На долю ракообразных Cladocera и Copepoda приходится 13 и 37 % соответственно. По численности доминирование коловраток возрастает до 67 %, мелкие циклопиды Mesocyclops и Thermocyclops , представленные главным образом в этот период науплиальными и младшими копеподит-ными стадиями, занимают субдоминирующее положение (до 20 %). В литоральной зоне количественные показатели зоопланктона существенно выше, чем в центральной части залива, что может быть связано как с более ранними сроками прогревания воды, так и наличием большего числа экологических ниш. За счет развития фи-тофильных и придонно-бентических видов ( Syda crystallina , Polyphemus pediculus , Ceriodaphnia quadrangula , Macrocyclops albidus , Megacyclops viridis ) доля ракообразных в общей численности и биомассе зоопланктона возрастает до 70 и 75 % соответственно.

В осенний период (октябрь) в пелагиали численность мелких циклопов Mesocyclops и Thermocyclops , являющихся обычными компонентами летнего планктона, снижается, и их место занимает более холодолюбивый вид Eudiaptomus gracilis (до 37 % от общей биомассы). Доля коловраток в образовании численности и биомассы зоопланктона также уменьшается и составляет 26 %.

Несмотря на выпадение из планктонного комплекса теплолюбивых форм, в пелагиали сохраняются высокие количественные показатели зоопланктона за счет взрослых и эфиппиальных самок кладоцер ( Holopedium gibberum , Daphnia , Bosmina ) и сохранения достаточно высокой численности крупных видов коловраток ( Asplanchna ) и веслоногих ( Eudiaptomus ) (табл. 3).

В литоральной зоне в осенний период также сохраняются достаточно высокие количественные показатели зоопланктона. Основа биомассы (61 %) создается ветвистоусыми ракообразными (виды родов Daphnia , Bosmina , Ch. sphaericus ), на долю циклопид и калянид приходится 10 и 14 % соответственно.

|

Видовой состав и встречаемость видов зоопланктона |

Таблица 1 |

|

|

Таксон |

03–06.06.2016 |

07–11.10.2016 |

|

Тип Rotifera Коловратки Класс Eurotatoria (De Ridder, 1957) |

||

|

Polyarthra dolychoptera (Idelson, 1925) |

+ |

++ |

|

P. euryptera (Wierzejski, 1891) |

+ |

|

|

Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891) |

++ |

++ |

|

Asplanchna priodonta (Gosse, 1850) |

+++ |

+++ |

|

Euchlanis dilatata (Ehrenberg, 1832) |

+ |

+ |

|

E. triquetra (Ehrenberg, 1838) |

+ |

+ |

|

Brachionus angularis (Gosse, 1851) |

++ |

+ |

|

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) |

++ |

++ |

|

K. quadrata (Muller, 1786) |

+ |

+ |

|

Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) |

+++ |

+++ |

|

Conochilus unicornis (Rousselet, 1892) |

+ |

+ |

|

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) |

+ |

|

|

Тип Arthropoda Класс Maxillopoda (Edwards, 1840) Подкласс Copepoda (Edwards, 1840) Отряд Calaniformes (Dussart, Defaye, 2002) |

||

|

Limnocalanus macrurus (Sars, 1892) |

+ |

+ |

|

Eurytemora lacustris (Poppe, 1887) |

+ |

+++ |

|

Heterocope appendiculata (Sars, 1863) |

++ |

++ |

|

Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) |

+++ |

+++ |

|

Отряд Cyclopiformes (Burmeister, 1834) |

||

|

Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) |

+ |

|

|

Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) |

+++ |

+++ |

|

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) |

+++ |

+++ |

|

Megacyclops viridis (Jurine, 1820) |

+ |

|

|

Cyclops strenuus strenuus ( Fisher, 1851) |

+ |

+ |

|

Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) |

+ |

+ |

|

Класс Branchiopoda (Latreille, 1816) Надотряд Cladocera |

||

|

Syda crystallina (O. F. Muller, 1776) |

++ |

+ |

|

Limnosida frontosa (Sars, 1862) |

+ |

+ |

|

Holopedium gibberum (Zaddach, 1855) |

+ |

++ |

|

Daphnia cristata (Sars, 1862) |

+++ |

+++ |

|

D. longispina (O. F. Muller, 1785) |

++ |

+ |

|

Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) |

||

|

Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848) |

+ |

|

|

Chydorus sphaericus (O. F. Muller, 1785) |

+++ |

+++ |

|

Acroperus harpae (Baird, 1834) |

+ |

+ |

|

Pleuroxus truncatus (O. F. Muller, 1785) |

+ |

+ |

|

Scapholeberis mucronata (O. F. Muller, 1776) |

+ |

|

|

Eurycercus lamellatus (O. F. Muller, 1776) |

+ |

+ |

|

Bosmina (Bosmina) longirostris (O. F. Muller, 1785) |

+++ |

+++ |

|

B. (Eubosmina) coregoni (Baird, 1857) |

+++ |

+++ |

|

B. (Eubosmina) longispina (Leydig, 1860) |

+ |

|

|

Polyphemus pediculus (Linne, 1761) |

+ |

|

|

Leptodora kindtii (Focke, 1844) |

+ |

|

Примечание. Встречаемость: +++ – вид широко распространен (> 50 % проб); ++ – вид обычен (25–50 % проб); + – вид редок (< 25 % проб).

Сравнение полученных результатов с данными мониторинговых исследований 1992–1998 годов, проводимых в северном районе Ладожского озера [11], показывает значительное сходство в видовом составе, соотношении групп и показа- телях количественного развития зоопланктона в летний период. Так, в июне отмечается значительное развитие коловраток, которые доминируют по численности (60–80 %) и создают значительную долю биомассы (до 40–65 %) главным

Таблица 2

Средние количественные показатели зоопланктона в июне 2016 года

В табл. 4 приводятся показатели развития зоопланктона и ряд индексов, характеризующих видовую структуру сообщества. Показатели обилия и видового разнообразия зоопланктона тесно связаны с особенностями температурного режима водоема. Как известно, мелководные участки быстрее прогреваются в раннелетний период и, соответственно, осенью быстрее остывают. По нашим данным, разница температур составляла 4–5 °С между зоной литорали и эпилимнионом более глубоких районов. Таким образом, в июне более благоприятные условия для развития зоопланктона складываются в литоральной зоне. В осенний период, несмотря на общее понижение температуры воды, сохраняются высокие количественные показатели планктонной фауны, что в условиях умеренных широт часто является признаком дополнительного поступления биогенов в водоем.

Различия в условиях обитания проявляются и в соотношениях показателей обилия систематических групп зоопланктона в обоих биотопах. В литоральной зоне по численности отмечается преобладание ветвистоусых ракообразных над веслоногими, в пелагической части соотношение меняется в сторону доминирования веслоногих ракообразных (показатель Nclad/Ncop). В озерной части в группе копепод по биомассе доминируют крупные каляниды Eudiaptomus , Eurytemora и Limnocalanus , которые являются ценными в пи-

Таблица 4

Структурные показатели сообщества зоопланктона

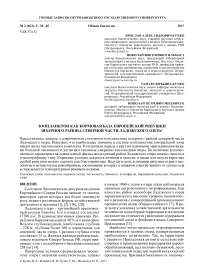

Ихтиофауна Ладожского озера представлена 44 видами, принадлежащими к 16 семействам [10]. Первостепенное промысловое значение имеют такие виды, как сиг, ряпушка, корюшка, окунь, плотва, судак, лещ, щука, ерш, налим. Анализ промысловой статистики показывает, что в водоеме наблюдаются периодические колебания величин уловов, что связано как с изменением состояния запасов промысловых видов, так и с производственной базой рыбодобывающих организаций и долговременными колебаниями продукционного потенциала Ладожского озера. Запасы мелкочастиковых рыб (плотва, окунь, ерш и др.) находятся в удовлетворительном состоянии, но используются не полностью. В среднем промышленный вылов для всего озера за последние 5 лет составил 2–3 тыс. т, средний ежегодный вылов в карельской части – 550 т (колебания от 118 т в 2014 году до 1345 т в 2010 году) (рис. 1).

Ряпушка Coregonus albula в Ладожском озере распространена по всему озеру и представлена двумя формами (мелкая форма и крупная – рипус). В водоеме имеются локальные стада ряпушки, каждое из которых характеризуется при над лежност ью к оп р еде лен ном у ра йон у. В карельской части водоема выделяются три отдельные популяции: шхерная, мантсинсарская и восточная.

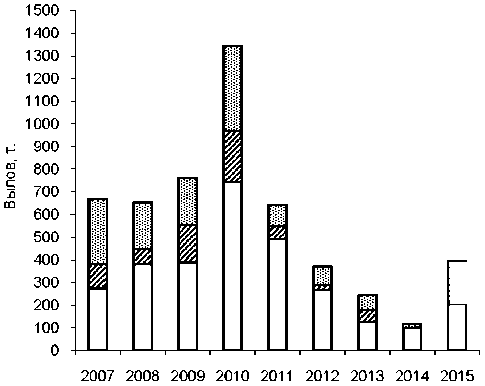

Анализ данных вылова шхерной популяции ряпушки (2016 год) показал, что в уловах доминировали рыбы на третьем – четвертом году жизни (около 70 %). Предельный возраст рыб составлял 10+. Половозрелой ряпушка становится на втором году жизни при достижении длины тела 10–14 см (в среднем 12 см) и массы 9–17 г (в среднем 12 г). По показателям линейно-весового роста ряпушка шхерной популяции занимает промежуточное положение среди трех стад Северной Ладоги (рис. 2). В целом среднегодовой вылов ряпушки в карельской части озера составляет 90 т.

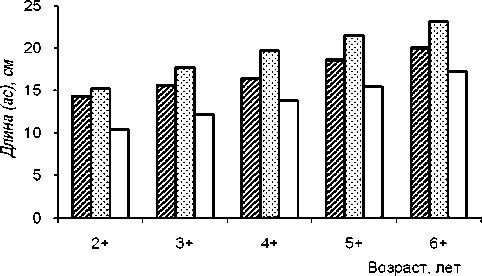

Ряпушка по типу питания является типичным планктофагом [21]. Основу летнего и осеннего питания на втором и третьем году жизни ряпушки составляли веслоногие ракообразные, из которых в желудках преобладают Eudiaptomus gracilis , Eurytemora lacustris , Limnocalanus macru-rus , Mesocyclops leuckarti , Thermocyclops oithonoi-des. Доля ветвистоусых ракообразных колеблется в пределах 10–20 %, в небольших количествах встречаются коловратки и прочие организмы (рис. 3). Индексы наполнения желудков невысокие.

ВЫВОДЫ

Полученные данные подтверждают выводы ряда авторов о высоком уровне развития зоопланктона шхерного района северной части Ладожского озера [5], [11].

■

□ Другие виды а Ряпушка иКорюшка

Рис. 1. Промышленный вылов рыбы (т) в карельской части Ладожского озера

□ Шхерная популяция

□ Мантсинсарская популяция

□ Восточная популяция

Рис. 2. Линейный рост ряпушки Ладожского озера (шхерная популяция – наши данные, мантсинсарская и восточная – по [8])

Рис. 3. Питание ряпушки северной части Ладожского озера: А – лето, Б – осень

В зоне зарослевой литорали наибольшее значение в составе зоопланктона имеют эвритерм-ные виды тепловодного комплекса ( S. crystallina , P. pediculus , C. quadrangula , M. albidus, M. viri-dis ). В пелагиали распространение этого комплекса заметно слабее и в основном приурочено к эпи- и металимниону. Наряду с круглогодичными эвритермными видами ( D. cristata , E. gracilis , C. strenuus и др.) летом большой численности здесь достигают многие сезонные умеренно-тепловодные виды ( H. gibberum , B. coregoni kessleri , B. longirostris , D. longispina ).

По величине количественных характеристик планктонной фауны в раннелетний и осенний периоды 2016 года исследуемый район Ладожского озера можно отнести к α-мезо-трофному типу [9]. Средние индексы сапробнос-ти составили 1,68 в июне и 1,76 в октябре, что соответствует классу β-мезосапробных водных объектов (умеренно загрязненные природные воды).

В целом основа общей биомассы зоопланктона (60–75 %) создается за счет крупных форм ветвистоусых и веслоногих ракообразных, ценных в пищевом отношении. Таким образом, кормовые условия для роста личинок и молоди, а также нагула взрослых особей рыб-планктофагов можно оценить как благоприятные. Большинство перечисленных кормовых объектов относятся к эв-ритермным видам и присутствуют в планктоне на протяжении всего периода открытой воды. В рационе ряпушки Ладожского озера ведущую роль играют веслоногие и ветвистоусые ракообразные, их соотношение в пищевом спектре зависит от сезона года и определяется температурным режимом водоема.

* Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания № 0221-2014-0005, программы Президиума РАН № 21 «Биоразнообразие природных систем. Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга» (проект № 0221-2015-0003).

Список литературы Зоопланктон как кормовая база европейской ряпушки шхерного района северной части Ладожского озера

- Алимов А. Ф., Богуцкая Н. Г., Орлова М. И. и др. Биологические инвазии в водных и наземных экосистемах. М.: Товарищество науч. изданий КМК, 2004. 436 с.

- Алимов А. Ф., Бульон В. В., Голубков С. М. Динамика структурно-функциональной организации экосистем континентальных водоемов//Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами: Сборник научных статей. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. С. 241-253.

- Андроникова И. Н. Зоопланктон как индикатор эколого-токсикологического состояния районов загрязнений прибрежной зоны Ладожского озера//Тез. докл. 2-й Всесоюз. конф. по рыбохозяйственной токсикологии. СПб., 1991. Т. 1. С. 17-18.

- Андроникова И. Н. Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем разных тропических типов. СПб.: Наука, 1996. 189 с.

- Андроникова И. Н., Распопов И. М. Литоральный зоопланктон доминирующих сообществ макрофитов в Ладожском озере//Ладожское озеро. Мониторинг, исследование современного состояния и проблемы управления Ладожским озером и другими большими озерами/Под ред. Н. Н. Филатова. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2000. С. 207-215.

- Дгебуадзе Ю. Ю., Чернова О. Ф. Чешуя костистых рыб как диагностическая и регистрирующая структура. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. 315 с.

- Драбкова В. Г., Вильянен М. Современное состояние экосистемы Ладожского озера и тенденции его изменения//Ладожское озеро. Мониторинг, исследование современного состояния и проблемы управления Ладожским озером и другими большими озерами/Под ред. Н. Н. Филатова. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2000. С. 8-17.

- Дятлов М. А. Рыбы Ладожского озера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 281 с.

- Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 390 с.

- Ку дерский Л. А. Исследования по ихтиологии, рыбному хозяйству и смежным наукам. М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. 526 с. (Сб. науч. тр. ФГНУ «ГосНИОРХ». Вып. 342. Т. 3.)

- Куликова Т. П., Власова Л. И. Зоопланктон северного шхерного района Ладоги (мониторинговые исследования 1992-1998 гг.)//Ладожское озеро. Мониторинг, исследование современного состояния и проблемы управления Ладожским озером и другими большими озерами/Под ред. Н. Н. Филатова. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2000. С. 207-215.

- Кучко Я. А., Ильмаст Н. В., Кучко Т. Ю. Методы сбора и обработки проб зоопланктона на пресноводных водоемах: Учеб. пособие. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2016. 26 с.

- Мартынова Н. Н., Лозовик П. А. Северный район Ладожского озера и его притоки. Химический состав воды притоков//Состояние водных объектов Республики Карелия. По результатам мониторинга 1998-2006 гг. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2007. С. 64-77.

- Озера Карелии: Справочник. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 464 с.

- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1. Зоопланктон/Под ред. В. Р Алексеева, С. Я. Цалолихина. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 495 с.

- Павлов Д. С., Стриганова Б. Р. Биологические ресурсы России и основные направления фундаментальных исследований//Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами: Сб. науч. ст. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. С. 4-20.

- Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищ. пром-сть, 1966. 376 с.

- Практическая гидробиология. Пресноводные экосистемы/Под ред. В. Д. Федорова, В. И. Капкова. М.: ПИМ, 2006. 367 с.

- Решетников Ю. С. Экология и систематика сиговых рыб. М.: Наука, 1980. 301 с.

- Стерлигова О. П., Павлов В. Н., Ильмаст Н. В. и др. Экосистема Сямозера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 120 с.

- Стерлигова О. П., Ильмаст Н. В., Савосин Д. С. Круглоротые и рыбы пресных вод Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2016. 224 с.

- Radwan S., Bielanska-Grajner I., Ejsmont-Karabin J. Wrotki (Rotifera)/S. Radwan (red.). Lodz: Oficina Wydawnicza Tercja, 2004. 447 p