Зоопланктон озер Полистовского заповедника

Автор: Черевичко А.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Итоги научных исследований

Статья в выпуске: 3 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о зоопланктоне озер Полистовского заповедника.

Зоопланктон, полистовский заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/148313227

IDR: 148313227 | УДК: 574.583

Текст научной статьи Зоопланктон озер Полистовского заповедника

Поступила 17 декабря 2008 г.

Приведены сведения о зоопланктоне озер Полистовского заповедника. Ключевые слова : зоопланктон, Полистовский заповедник.

Государственный природный заповедник «Полистовский» расположен на юго-востоке Псковской области. Он занимает значительную часть Полистово-Ловатского болотного массива – крупнейшей системы верховых болот Северо-Запада Европейской России. Болотный массив образавался после отступления Валдайского оледенения. Результатом таяния ледников стало появление крупного застойного озера. Заторфовывание понижений, начавшееся после его спада, положило начало образованию обширных болот (Богдановская-Гиенэф, 1969). Современные озера располагаются во впадинах поверхности, отражающих понижения дна бывшего послеледникового водоема. В Полистово-Ловатском массиве 20 озёр, все они остаточного происхождения. По гидрохимическим характеристикам все водоемы можно считать полигумозными, мягководными с кислой реакцией среды, что обусловлено территорией водосбора, которая занята преимущественно верховыми болотами, бедна железом и кальцием.

Материалом для данной работы послужили пробы зоопланктона собранные в восьми озерах заповедника в 2005-2008 гг. Сбор проб проводили стандартной количественной сетью Джеди (размер ячеи 64 мкм), в пелагиали сетью облавливался столб воды от дна до поверхности, в прибрежье – мерными сосудами, с последующим фильтрованием 50 л воды через сеть. Пробы фиксировали 4%-ным формалином и обрабатывали в лаборатории стандартными гидробиологическими методами (Методические рекомендации…, 1984).

При анализе результатов среди озер было выделено оз. Полисто, находящееся на границе с болотным массивом и отличающееся от внутриболот-ных озер своими гидрологическими и гидрохимическими характеристиками (табл.1).

Оз. Полисто - самый большой водоем Полистово-Ловатской болотной системы, среди многочисленных водоемов Псковской области по величине он занимает четвертое место. Котловина озера незначительно вытянута с севера на юг; длина около 10 км, наибольшая ширина – 7 км. Озеро мелководное (средняя глубина – 2 м), проточное. В него впадает река Цевла, вытекающая из одноименного водоема, и вытекает река Полисть, впадающая в оз. Иль-

Анна Владимировна Черевичко, старший научный сотрудни.

мень. Дно водоема выровненное, песчано-каменистое, местами заиленное, берега низкие, заболоченные, береговая линия изрезана сравнительно слабо (Лазарева, 1996). Оз. Полисто можно считать мезотрофным водоемом с признаками дистрофикации и слабокислой реакцией среды (рН 6.8). Видовой состав макрофитов в нем вполне типичен для водоемов Северо-Запада. Преобладают тростник обыкновенный ( Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), горец земноводный ( Persicaria amphibia (L.) Gray), камыш озерный ( Scirpus lacustris L.), кубышка желтая ( Nuphar lutea (L.) Smith.). Погруженная растительность развита слабо. Общая степень зарастания озера составляет около 10%.

Таблица 1

Некоторые гидрохимические (лето 2007 -2008 гг.) характеристики озер Полистовского заповедника

|

Название озера |

S км² |

рН |

Общая жесткость (мг-экв./л) |

Растворенный кислород (мг О 2 \л) |

Окисляемость (перманганатная) (мг О/л) |

|

Полисто |

31,6 |

6,8 |

0,63 |

9,8 |

0,45 |

|

Межницкое |

0,97 |

5,5 |

0,22 |

9,8 |

58,9 |

|

Русское |

4,29 |

4,9 |

0,23 |

8,8 |

57,9 |

|

Круглое |

0,43 |

5,2 |

0,22 |

12,1 |

66,5 |

|

Долгое |

0,23 |

4,8 |

0,21 |

12,0 |

62,5 |

|

Домшинское |

0,39 |

5,5 |

0,25 |

9,0 |

65,0 |

|

Корниловка |

0,14 |

5,3 |

0,28 |

9,7 |

58,9 |

|

Островисто |

0,61 |

5,3 |

0,26 |

6,9 |

55,8 |

Остальные озера Долгое, Круглое, Островисто, Домшинское, Корнилов-ка, Русское и Межницкое были объединены в одну группу внутриболотных озер. Эти водоемы в основном (за исключением оз. Русское) небольшие по площади (около 0,5 км2), берега их образованы торфяными сплавинами, глубины в прибрежье не менее 1,0 м, в центре не более 2,5 м Ложа озёр в значительной степени выровнены, дно покрыто гумусовым сапропелем. По своему трофическому статусу это дистрофные водоемы. Высшая водная растительность представлена небольшими куртинами кубышки жёлтой, ихтиофауна – окунем и щукой.

Озеро Полисто отличается наибольшим видовым разнообразием зоопланктона, что объясняется большой площадью водоема, наличием различных биотопов (открытая пелагиаль и заросли), химическим составом воды (величина рН близка к нейтральной) пригодным для обитания большинства пресноводных гидробионтов, а также более высокой трофностью по сравнению с внутренними озерами болотной системы.

Всего в зоопланктоне оз. Полисто было обнаружено 65 вида организмов (20 – коловратки, 12 – веслоногие и 33 – ветвистоусые ракообразные), из которых 36 видов встречено в пелагиали и 38 в зарослях высшей водной растительности

В пелагиали массово развиваются кладоцеры - Daphnia cristata Sars , D. cuculata Sars , D. longispina O.F. Müller, Limnosida frontosa Sars, Bosmina core-goni Baird , коловратки - Kellicottia longispina Killecot , Asplanchna priodonta

Gosse , Conochilus unicornis Rousselet , и копеподы - Mesocyclops leuskarty Claus , Eudiaptomus graciloides Lilljeborg , Termocyclops oithonoides Sars , Cyclops scutifer Sars .

Наибольшим числом видов в зарослях макрофитов представлены ветвистоусые ракообразные. Среди доминантов следует отметить Polyphemus pedi-culus (Linne), Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller), Bosmina obtusirostris Sars, Sida cristallina (O.F.Müller), Diaphanosoma brachyurum (Lieven), Acrope-rus harpae (Baird), Chydorus sphaericus (O. F. Müller), р. Alona. Из веслоногих ракообразных были обнаружены типичные представители зарослевого планктона Eucyclops macrurus (Graeter), E. serrulatus (Fischer), Macrocyclops fuscus (Jurine) и M. albidus (Jurine). Из коловраток встречались Platyias quadricornis Ehrenberg, p. Euchlanis и р. Trichocerca.

В составе зоопланктона исследованных внутриболотных озер обнаружено 40 видов организмов, из которых 5- коловратки, 7- веслоногие и 28 – ветвистоусые ракообразные. Основу разнообразия составляли литерально-зарослевые и донные виды ветвистоусых ракообразных, встреченные в единичных экземплярах. В отдельных озерах было встречено от 9 до 23 видов зоопланктона, что связано, прежде всего, с объемом собранного материала. Минимальное число видов было отмечено для труднодоступных озер Русское и Межницкое, где пробы собрались один раз в год.

Состав доминантного комплекса зоопланктона внутриболотных озер был постоянным и включал следующие виды: C. quadrangula , A. priodonta , B. ob-tusirostris , P. pediculus и Holopedium gibberum Zadd.

Кроме доминирующих видов в значительном количестве встречались коловратки Keratella cochlearis (Gosse), K. quadrata (Muller), Bipalpus hudsoni (Imhof); из кладоцер D. brachyurum ; из копепод E. graciloides , M. albidus .

Количественные показатели и их сезонная динамика существенно отличались в оз. Полисто и внутриболотных озерах.

Средние за вегетационный период (май – октябрь) численность и биомасса зоопланктона оз. Полисто в период исследований колебались в пределах 32-60 тыс. экз./м3 и 0,9-1,4 г/м3 соответственно. В зимний период большинство видов зоопланктонных организмов выпадает из сообщества, соответственно количественные показатели минимальны (3 – 5 тыс. экз./м3 и 0,10,3 г/м3).

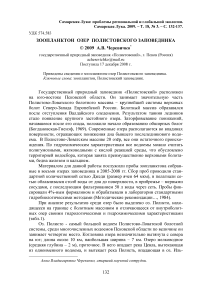

Сезонная динамика количественных показателей зоопланктона в 2007 и 2008 гг. характеризовалась снижением численности от весны к лету. Биомасса зоопланктона наоборот увеличивалась от весны к лету и достигла своего максимума в июле в период развития крупных ветвистоусых ракообразных (рис. 1).

В августе и сентябре наблюдалось постепенное снижение количества зоопланктона. В октябре отмечался осенний подъем численности и биомассы, который был связан с благоприятными гидротермическими условиями осеннего периода, а также, возможно, со снижением пресса со стороны хищников - молоди рыб, переходящих на другое питание.

В целом складывается определенная картина сезонной динамики соотношения таксономических групп зоопланктона в водоеме. Зимой и весной в пелагиали преобладали представители отр. Cyclopoida (до 90% общей биомассы). Зимой основу биомассы зоопланктона в озере, составляли зимние популяции E. graciloides и Cyclops kolensis Lilljeborg (89%), из ветвистоусых встречались D. cristata и B. coregoni (11%), известно, что D. cristata размножается в зимних водоемах (Ривьер, 1992).

- --■-- - Численность Биомасса

Рис. 1. Сезонная динамика численности и биомассы зоопланктона пелагиали оз. Полисто

В мае, наряду с веслоногими р. Cyclops и p. Mesocyclops , значительную долю (13%) в сообществе составляли коловратки: K. longispina, K. cochlearis, K. quadrata , Synchaeta sp., Polyartra sp. и др.

По мере прогрева воды доминирующее положение занимали теплолюбивые ветвистоусые (р. Daphnia, р. Bosmina, L. frontosa и D. brachiurum ), на их долю приходилось до 70% общей биомассы зоопланктона. Эта же группа ракообразных сохраняла свое доминирующее положение и осенью. В осенний период в водоеме преобладали D. longispina и B. coregoni – виды устойчивые к понижению температуры. Из веслоногих в состав доминантов летом и осенью входил эвритермный вид E. graciloides , кроме него в значительном количестве встречался M. leuckarti.

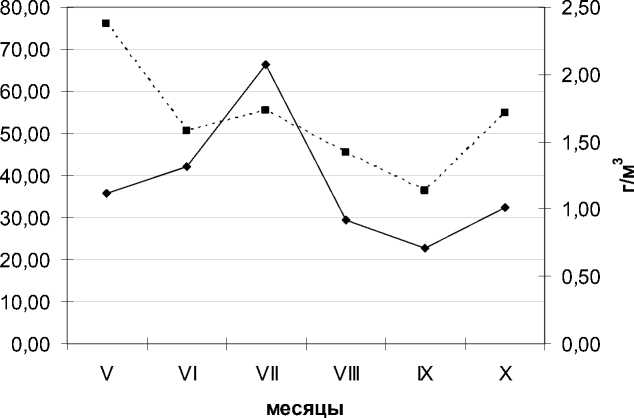

Количественные характеристики зоопланктона внутриболотных озер подвержены значительным сезонным и межгодовым колебаниям.

Средняя за вегетационный сезон численность и биомасса в период исследований в озерах, где велись регулярные наблюдения, колебались в пределах 30-108 тыс. экз./м3 и 0,6-3,1 г/м3. Состав ведущих видов в открытый период был постоянным так же как число доминантов. В целом высокие количественные показатели в отдельные месяцы (до 6-8 г/м3) были связаны со вспышками в развитии отдельных видов крупных зоопланктеров (P. pedicu-lus, H. gibberum, A. priodonta). Сезонная динамика зоопланктона оз. Острови-сто, где пробы отбирались 1 – 2 раза в месяц в течение вегетационных сезо- нов 2007 и 2008 гг., характеризовалась двумя пиками в развитии зоопланктона. Первый пик наступал в конце мая и был связан с массовым развитием H. gibberum, второй отмечался в августе и был определен высоким количеством A. priodonta (рис. 2).

—- Численность —♦ Биомасса

Рис. 2. Сезонная динамика численности и биомассы зоопланктона оз. Островисто

Для всех исследованных озер максимальные количественные показатели связанны, именно, с развитием A. priodonta. В конце мая в озерах большую часть биомассы (67-77%) составляли кладоцеры (за счет H. gibberum ). Летом их доля снижалась, т.к. основной крупный доминант H. gibberum – моноцик-лический вид, заканчивал свой цикл развития и постепенно выпадал из сообщества. Доля коловраток летом увеличивалась (за счет A. priodonta ) до 2852%. и достигала максимальных величин осенью (57 - 64 %), когда количество ветвистоусых ракообразных было невелико. Доля веслоногих ракообразных, представленных E. graciloides и зарослевыми видами Cyclopoida составляла 5-16 % и мало изменялась в течение вегетационного сезона.

Таким образом, в зоопланктоне оз. Полисто преобладают типичные обитатели пелагиали и литорали озер. Количество зоопланктона в пелагиали озера и его сезонная динамика близки к таковым крупных мелководных озер Северо-Запада России: Псковско-Чудское (Псковская обл.), Ильмень (Новгородская обл.), Воже, Лача, Белое (Вологодская обл.) (Пидгайко, 1984).

В водоеме есть необходимое количество биогенов (NO 3 - 0,045 мг/л, РО 4 3- 0,008 мг/л) обеспечивающих развитие фитопланктона (летняя биомасса 11,75 г/м3), основу которого составляют 3 отдела: зеленые (Chlorophyta), диатомовые (Bacillariophyta) и синезеленые (Cyanophyta) водоросли (Судницина, 2000). Соответственно, пищевые ресурсы не ограничивает развитие зоопланктона, максимум в развитии отдельных видов определяется, прежде всего, гидротермическими условиями водоема.

Для зоопланктона внутриболотных ацидных озер характерно доминирование эврибионтных видов и H. gibberum, предпочитающего гумифициро- ванные озера с низкими значениями рН (Мануйлова, 1964; Салазкин, 1976). Количественные показатели зоопланктона в них нестабильны, отмечены вспышки в развитии отдельных видов зоопланктеров не связанные с температурным режимом водоема. Подобные вспышки и их чередование отмечены и для других ацидных озер, для которых известно, что биомасса зоопланктона на протяжении большей части вегетационного периода значительно превосходит биомассу фитопланктона, т.е. наблюдается дефицит пищи (Лазарева, 1996). Такая картина объясняется различной стратегией выживания отдельных видов в условиях дефицита пищи, а больший успех той или иной стратегии, предположительно, определяется условиями конкретного периода (Крылов, 1989). Следовательно, видовой состав зоопланктона в исследованных озерах, как и в большинстве водных экосистем, во многом определяется гидрохимическими характеристиками (в частности величиной рН), а количественное развитие и сезонная динамика зоопланктона пищевыми условиями среды.

Список литературы Зоопланктон озер Полистовского заповедника

- Богдановская-Гиенэф И.Д. Закономерности формирования сфагновых болот верхового типа (на примере Полистово-Ловатского болотного массива). Л.: Наука, 1969. 187 с.

- Крылов П.И. Питание пресноводного хищного зоопланктона // Итоги науки и техники. Сер. Общая экология. Биоценология. Гидробиология. М.: ВИНИТИ, 1989. Т. 7. 145 с.

- Лазарева В.И. Зоопланктон озер различных типологических групп.// Фауна и экология беспозвоночных животных в заповедниках. М.:1996. С.147-153.

- Лесненко В.К., Абросов В.Н. Озера Псковской области. Псков: ПГПИ, 1973. 175 с.

- Мануйлова Е.Ф. Ветвистоусые рачки фауны СССР. М.; Л.: Наука, 1964. 326 с.

- Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция. Л.: Изд-во ГосНИОРХ, 1984. 33 с.

- Пидгайко М.Л. Зоопланктон водоемов Европейской части СССР. М.: Наука, 1984. 207 с.

- Ривьер И.К. Экология ветвистоусых ракообразных в зимних водоемах // Современные проблемы изучения ветвистоусых ракообразных. С-Пб.: Гидрометеоиздат, 1992. С. 65 - 81.

- Салазкин А.А. Основные типы озер гумидной зоны и их биологопродукционная характеристика // Известия ГосНИОРХ. Л.: Изд-во ГосНИОРХ, 1976. Т. 108. 163 с.

- Судницина Д.Н Отчёт о научно-исследовательской работе: Фитопланктон озера Полисто. Рукопись, 2000. 10 с.