Зоопланктон озера Асликуль (Республика Башкортостан)

Автор: Мухортова Оксана Владимировна, Сабитова Римма Зульфировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе приведен видовой состав зоопланктона различных биотопов (пелагиаль, литораль и высшая водная растительность) оз. Асликуль (республика Башкортостан). В озере отмечено преобладание ракообразных над другими группами беспозвоночных. Показаны количественные показатели его развития в разных биотопах. Дана оценка степени органического загрязнения водоема, которая оценивается как переходная от олиго- к мезосапробному типу.

Зоопланктон, пелагиаль, литораль, фиталь, вертикальное распределение, ракообразные, макрофиты

Короткий адрес: https://sciup.org/148203305

IDR: 148203305 | УДК: 574.583(285.2):591

Текст научной статьи Зоопланктон озера Асликуль (Республика Башкортостан)

Одним из важных условий, благоприятно влияющих на развитие зоопланктона, является низкая минерализация вод. Содержание большого количества солей отрицательно влияет на организмы. В солоноватых водах видовое разнообразие зоопланктона характеризуется как «минимум планктона» [18]. Однако некоторые виды прекрасно переносят даже значительное осолонение [15].

С целью изучения качественного состава и количественного развития зоопланктеров в условиях повышенного содержания солей, в 2010 г. нами были проведены исследования в высокоминерализованном водоеме – оз. Асликуль республики Башкортостан. При этом работы проводились в различных биотопах этого водоема (пелагиали, с учетом вертикального распределения организмов; свободной литорали и фитали).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

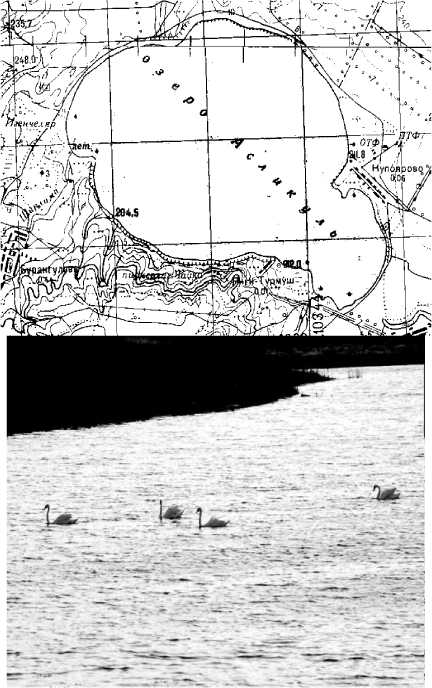

Оз. Асликуль – самое крупное озеро республики Башкортостан, одно из крупнейших озер Средней Волги. Водоем расположен в Давлека-новском районе республики, в 27 км к северо-западу от г. Давлеканово (рис. 1). Озеро входит в состав бассейна р. Дема, северо-восточной части Белебеевской возвышенности. Площадь водного зеркала – 23,5 км2, длина – 7,1 км, средняя ширина – 3,3 км, средняя глубина – 5,1 км (максимальная – 8,1 м), объем – 119 млн м3, длина береговой линии – около 20 км. Водоем суффозионно-карстового происхождения. Вода в нем солоноватая, сульфатно-гидрокарбонатная кальциймагниевая с суммарной минерализацией 1,94 г/л.

Озеро расположено на территории национального парка «Аслы-Куль». Слово «асылы» в переводе с башкирского означает «развалистое» или «горькое», «кул» – вода. Водоем бессточный. По берегам озера имеется множество источников. Один из них, находящийся на юго-восточном берегу озера, у д. Алга, объявлен памятником природы. [16].

Рис. 1. Схема оз. Асликуль республики Башкортостан

Во время исследования температурная стратификация в водоеме отсутствовала, и изменение температуры воды по вертикали было незначительным: 21,5°С у поверхности и 19°С у дна в июне и 19,5°С у поверхности и 19°С у дна в сентябре.

Изучение зоопланктона оз. Асликуль проводились в июне и сентябре 2010 г. Пробы гидробионтов отбирали и обрабатывались по стандартным гидробиологическим методикам [10, 11, 15]. В пелагической части водоема отбор проб зоопланктона производили батометром Руттнера (4 л). На мелководных участках озера изучали сообщества организмов, формирующиеся в незарастающей литорали и фитали, которая была представлена следующими видами высших водных растений: одном из видов тонколистных рдестов ( Potamogeton sp.), рогозом узколистным ( Typha angustifolia L.), тростником обыкновенным ( Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). Здесь отбирали поверхностные пробы с использованием мерного ведра, при этом концентрировали 5 л воды через мельничный газ № 64. Материал фиксировали 4%-раствором формалина. Для видовой идентификации зоопланктона использовали ряд отечественных и зарубежных определителей [3, 4, 6, 7, 15, 24].

Для каждой пробы рассчитывали численность (N, тыс. экз./м³) и биомассу (B, г/м³) зоопланктона. Индивидуальная масса зоопланктонеров вычислялась по специальным таблицам [5, 12, 20]. К доминирующим относили виды, численность и биомасса которых составляла 10 и более % от общей. Для определения трофического типа водоема по показателю биомассы зоопланктона пользовались классификацией С.П. Китаева [8]. Для определения зоны и индекса сапробности зоопланктона применяли унифицированные методы исследования качества вод [19].

Математическую обработку данных проводили с использованием пакета статистических программ STATISTICA Microsoft.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования зоопланктона оз. Асликуль были начаты в 40-х годах ХХ века. Однако, они носили специальный характер, связанный с кормовой базой рыб водоема, при этом из всех зоо-планктеров изучали только ветвистоусых ракообразных. В работе М.Г. Ханисламова [23] было отмечено 5, а в работе М.Г. Баянова, Т.Н. Старухиной [2] 0 видов (табл. 1).

В составе зоопланктона оз. Асликуль нами было зарегистрировано 42 вида. Фауна Rotifera представлена 17 видами (40,1% от общего количества видов гидробионтов), Crustacea – 25 (59,5%), из них – Cladocera – 16 (38,1%), Copepo-da – 9 (21,4%) соответственно.

С учетом всех полученных данных и современной систематики [3, 15], в составе зоопланктона оз. Асликуль встречено 52 вида, из них 17 вдов коловраток (33% от общего количества видов беспозвоночных), ракообразных – 35 (67%),среди которых – ветвистоусых – 26 (50%), веслоногих – 9 (17%) соответственно.

Видовая идентификация отдельных видов ракообразных нуждается в уточнении. Так, в водоеме нами были зарегистрирован Hemidiaptomus ignatovi Sars, 1903 предпочитающий солоноватоводные водоемы и Trogladiaptomus sketi Petrovski 1978, обитатель пещер. Безусловно, оба этих вида могут присутствовать в озере: водоем, достаточно высоко минерализован [10] и его питают многочисленные холодноводные ручьи, стекающие с каменистых холмов, окружающих озеро.

Видовой состав беспозвоночных, зарегистрированных нами в озере Асликуль, с учетом его биотопической приуроченности, представлен в табл. 1.

Таблица 1. Видовой состав зоопланктона различных биотопов озера Асликуль

|

Виды зоопланктона |

Биотопы |

||||||

|

§ s 03 с |

5 CU о S |

си |

со О О си |

S И о си н |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Класс R o t i f e r a |

|||||||

|

Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1832) |

– |

– |

+ |

– |

– |

o-β |

1.35 |

|

Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891) |

– |

– |

+ |

– |

– |

o |

1 |

|

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 |

+ |

+ |

– |

– |

– |

o-β |

1.55 |

|

Lecane (s. str.) luna (Müller, 1776) |

– |

– |

– |

+ |

– |

o-β |

1.5 |

|

L. (s. str.) unguata (Gosse, 1898) |

– |

– |

– |

+ |

– |

o-β |

1.15 |

|

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 |

– |

+ |

+ |

– |

– |

o-β |

1.5 |

|

E. lyra Hudson, 1880 |

– |

– |

+ |

– |

– |

β |

– |

|

Filinia longiseta Ehrenberg, 1834 |

+ |

+ |

– |

– |

– |

o-β |

1.5 |

|

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

β-o |

1.55 |

|

K. quadrata (Müller, 1786) |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

o-β |

1.55 |

|

Keratella irregularis irregularis Lauterborn, 1898 |

+ |

– |

– |

– |

– |

o-β |

1.4 |

|

Testudinella patina (Hermann, 1783) |

+ |

– |

+ |

– |

– |

β |

1.85 |

|

T. parva (Ternetz, 1892) |

+ |

– |

+ |

– |

– |

β |

1.85 |

|

Trichocerca capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893) |

+ |

– |

– |

– |

– |

o |

1.0 |

|

Platyias quadricornis Ehrenberg, 1838 |

+ |

+ |

– |

– |

– |

β |

1.8 |

|

Окончание таблицы 1 |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Ploesoma triacanthum (Bergendal, 1892) |

– |

– |

+ |

– |

– |

о |

1.0 |

|

Rotaria rotatoria (Pallas, 1766) |

– |

– |

+ |

– |

+ |

a |

3.25 |

|

Класс C r u s t a c e a : Cladocera |

|||||||

|

Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848) ** |

+ |

+ |

– |

– |

– |

o-β |

1.4 |

|

Diaphanosoma mongolianum Uéno, 1938 |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Bosmina ( Eubosmina ) cf. longispina Leydig, 1860 |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Bosmina ( Bosmina ) longirostris (O.F. Müller, 1785) * « |

– |

– |

– |

– |

– |

o-β |

1.55 |

|

Pleuroxus truncatus (O.F. Müller, 1785) |

– |

+ |

+ |

– |

– |

o-β |

1.3 |

|

P. trigonellus (O.F. Müller, 1785) |

– |

– |

+ |

– |

– |

β |

1.7 |

|

P. aduncus (Jurne, 1820) |

– |

– |

+ |

– |

– |

o |

1.22 |

|

Alonella nana (Baird, 1850) |

– |

– |

+ |

– |

– |

o-β |

1.4 |

|

Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785) * |

– |

– |

+ |

+ |

– |

o-β |

1.75 |

|

C. ovalis Kurz, 1875 |

– |

– |

+ |

+ |

– |

o |

1.2 |

|

Alona quadrangularis (O.F. Müller, 1875) |

– |

– |

+ |

– |

– |

o-β |

1.4 |

|

Alonopsis elongata (Sars 1862) |

– |

– |

+ |

– |

– |

o |

0.8 |

|

Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776) |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

β |

2 |

|

Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, 1901 |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

o-β |

1.5 |

|

Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862 |

– |

+ |

– |

– |

– |

o-β |

1.4 |

|

Oxyurella tenuicaudis Sars,1862 |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Daphnia (D.) galeata G.O. Sars, 1864 |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

Daphnia pulex Leydig, 1860 * |

– |

– |

– |

– |

– |

a |

2.8 |

|

Daphnia longispina (O.F. Müller, 1776) * * |

– |

– |

– |

– |

– |

β |

2.05 |

|

Daphnia hyalina Leydig, 1860 * |

– |

– |

– |

– |

– |

o |

1.3 |

|

Simocephalus vetulus (O.F. Muller, 1776) |

– |

– |

+ |

– |

– |

o-β |

1.5 |

|

S. exspinosus (De Geer, 1778) |

– |

– |

– |

+ |

– |

o |

1 |

|

Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) |

– |

– |

+ |

+ |

– |

o |

1.3 |

|

Macrothrix laticornis (Jurine, 1820)* |

– |

– |

– |

– |

– |

β |

1.7 |

|

Moina brachiata (Jurine, 1820) * |

– |

– |

– |

– |

– |

β |

2.45 |

|

Monospilus dispar (Sars, 1861) * |

– |

– |

– |

– |

– |

o |

1.3 |

|

Copepoda: Cyclopidae (Cyclopiformes) |

|||||||

|

Eucyclops serrlatus (Fischer, 1851 |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

o-β |

1.85 |

|

E. macruroides (Lilljborg, 1901) |

– |

– |

+ |

– |

– |

o-β |

1.4 |

|

E. macrurus (Sars, 1863) |

– |

– |

+ |

+ |

– |

o-β |

1.4 |

|

Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

β |

– |

|

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) |

– |

+ |

– |

+ |

– |

o |

1.25 |

|

Metacyclops gracilis Lilljeeborg, 1853 |

+ |

– |

– |

– |

– |

o-β |

1.5 |

|

Calanoida (Calaniformes ) |

|||||||

|

Hemidiaptomus ignatovi Sars, 1903 |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

o |

1.25 |

|

E. graciloides (Lilljeborg, 1888) |

+ |

– |

– |

– |

– |

β-o |

1.6 |

|

Примечание. * – отмечены виды в работе [23]; * в работе [2]; “+” – присутствие вида, “–” |

– его отсутствие. |

||||||

С экологической точки зрения в составе зоопланктона минерализованного водоема нами были зарегистрированы типично эвритермные, круглогодичные (продолжающие функционировать и в летний и осенний периоды) виды ( Kera-tella quadrata , Eudiaptomus gracilis , E. graciloides ). Встречались также типично солоноватоводные виды: (например, A . elongata, H. ignatovi ). В различных экотопах озера формируются специфические сообщества зоопланктеров: в пелагической части водоема ожидаемо развиваются организмы, предпочитающие открытую воду ( Daphnia galeata , Bosmina longispina ), в высшей водной растительности – фитофильные организмы ( Pleu-roxus aduncus , Eucyclops macruroides ).

Как и в других лотических и лентических водных системах, наибольшее количество видов беспозвоночных было зарегистрировано в сообществах, формируемых высшей водной растительностью [21, 22]. Наибольшим видовым богатством беспозвоночных отличались сообщества, формируемые в зарослях погруженного макрофита (тонколистного рдеста) и рогозе узколистном, относящимся к прибрежно-водной растительности. Минимальное – в тростнике обыкновенном (табл. 1). Высокое число видов зоопланктона в сообществах, формируемых погруженными макрофитами, характерно и для других водоемов [13, 14]. Вероятно, это связано с использованием гидробионтами зарослей в качестве укрытия, с боль- шим количеством в них органических веществ, отсутствием выноса, лучшей кормовой базой. В пелагической части 8 видов ракообразных встречены нами только на определенных глубинах [11].

Обнаруженные нами беспозвоночные имеют разную индикаторную значимость, чаще других встречаются о- и о-в-мезосапробы. Среди них по А.Х. Мяэметсу, [1]: индикаторами олиго- и мезо-трофных вод являются Diaphanasoma brachyurum, Daphina longispina, Bosmina longispina, Bilpalpus hudsoni и т.д. Это виды характерны для пелагиа-ли, и были зарегистрированы нами только в глу- боководной части водоема. Индикаторы мезо- и евтрофных вод (Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Thermocyclops crassus, все виды из рода Brachionus, Keratella quadrata, Trichocerca capucina, Filinia longiseta) были встречены только в зарослях высшей водной растительности (табл. 1).

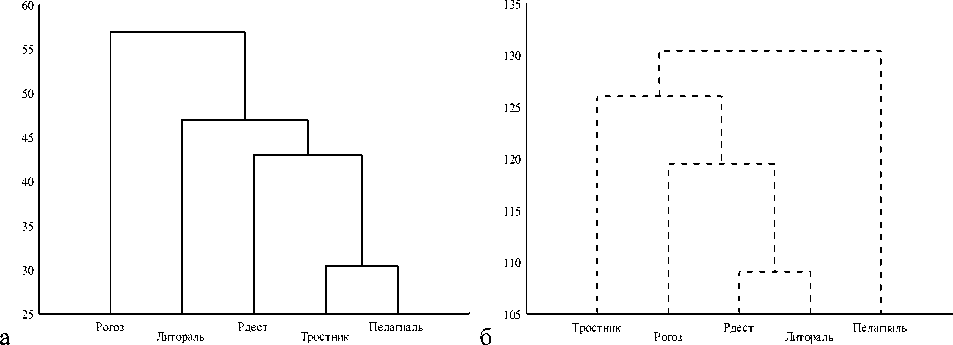

Одними из наиболее часто используемых показателей фауно-флористического сходства являются коэффициенты Серенсена (от 17 до 48%), Нордхагена (от 7 до 16%), Жаккара (от 8 до 24%), Маунтсена (от 4 до 9%) [17] (рис. 2).

в

Рогоз Тростник Пелагиаль

Рис. 2. Дендрограммы сходства фауны зоопланктона, построенные с учетом коэффициентов Серенсена (а), Нордхагена (б), Жаккара (в). По оси ординат - евклидово расстояние, по оси абсцисс - биотопы

Видовой состав гидробионтов оз. Асликуль (как с учетом вертикального распределения, так и с учетом биотопической приуроченности) отличался низкой степенью сходства. Максимальные показатели сходства были отмечены между сообществами, формирующимися в зарослях рдеста и рогоза узколистного, минимальные - между сообществами пелагической части и сообществом тростника обыкновенного. Сообщество, формирующееся в пелагиали, в двух случаях из трех образует отдельный кластер. В третьем случае - оно близко с сообществом, формирующемся в зарослях тростника, что вполне объяснимо, т.к. этот макрофит формируют сплошной пояс вдоль юго-восточной части озера, тогда как сообщества других видов макрофитов образуют заросли на мелководьях северо-западной части водоема. Регистрируются отдельные случайные «попадания» видов в не характерные для них биотопы. Так, в летних пробах летняя форма D. galeata, была встречена и в пелагической части, и в открытой литорали. В сентябре при отборе проб отмечался сильный ветер, и поэтому два экземпляра дафний были зарегистрированы в сообществе рогоза. Это были мертвые особи, панцири которых в значительной степени покрыты эпибионтами (сукто-рии).

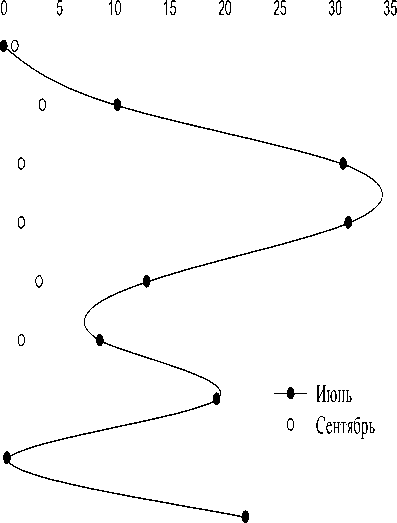

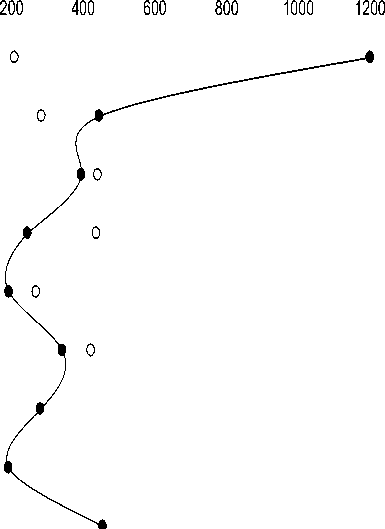

Численность зоопланктона изменялась в июле от 192 до 1200 тыс. экз./м3. Ее максимум отмечен в у поверхности (0 м), минимум - на глубине 7 м. Биомасса варьировала от 0,3 до 31,22 г/м3. Наибольшие ее показатели регистрировались на глубине 2 (30,75 г/м3) - 3 (31,22 г/м3) м, минимальные - на 7 м. В сентябре численность зоопланктона изменялась в от 209 до 441 тыс. экз./м3. Максимум отмечен на глубине 2 м, минимум - у по-

Биомасса, г/м3

верхности. Амплитуда колебания биомассы составила осенью от 1,6 до 3,6 г/м3. Максимальные показатели регистрировались на поверхности (0 м), минимальные на 5 м.

В летний период вертикальная неоднородность в распределении зоопланктона достаточно выражена (рис. 3). Основную роль в ее формировании играют науплий и копеподитных стадий (П-Ш и IV-V) циклопов. Максимальные показатели биомассы на глубине 2-3 м формируются за счет развития здесь крупных ракообразных - Е. graciloides, Е. gracilis. В осенний период показатели количественного развития гидробионтов распределены по столбу воды более равномерно.

Численность, тыс. экз./м3

Рис. 3. Вертикальное распределение биомассы и численности зоопланктона в июне и сентябре в оз. Асли-куль

Для более корректного результата при сравнении развития зоопланктона в различных экотопах, использовали данные, полученные при обработке поверхностных пелагических, литоральных проб и проб, отобранных в различных видах высших водных растений. Следует отметить, что в отличие от сообщества зоопланктона ранее изучаемых нами водоемов [13], в июне в литорали озера наблюдаются более высокие численность и биомасса, чем в зарослях макрофитов. В сентябре напротив, высокие количественные показатели развития гидробионтов отмечаются в сообществах, формируемых высшей водной растительностью, по сравнению с литоральной частью водоема (табл. 2). Осенью во время отбора проб погода была сильно ветреная, и возможно, гидробионты использовали высшие водные растения в качестве укрытия. Это так же может быть связано с накоплением от лета к осени в зоне фитали органических веществ, от разлагающихся частей макрофитов.

Основной вклад в формирование видового богатства зоопланктона во всех изучаемых биотопах водоема вносили крупные ракообразные, наупли-альные и копеподитные стадии (I-V) циклопов и калянид (табл. 2).

В литоральной зоне наибольший вклад в формирование общей численности и биомассы вносили 5 видов: кладоцеры Diaphanosoma brachyurum , Ceriodaphnia pulchella , Pleuroxus truncatus , Chydorus sphaericus и копепода Mesocyclops leuckarti . В июне, по сравнению с сентябрем, значительную роль в формировании количественных показателей развития играли D.

brachyurum и науплиальных стаций циклопов и калянид.

В сообществе рдеста в июне доминировали по численности копеподитные стадии I-II и науплии Cyclopoida, а по биомассе – E. serrulatus. В сентябре по численности в основной массе изучаемых биотопов доминировали P. аduncus, S. mu- cronata, копеподитные стадии I-II и науплии Cyc-lopoida, а по биомассе веслоногие раки – E. macruroides и E. macrurus. В целом за весь период исследований в сообществе, формируемом тонколистным рдестом, были отмечены самые высокие показатели численности зоопланктона (табл. 2).

Таблица 2. Численность (N, тыс. экз./м³), биомасса (B, г/м³) и число видов (S) зоопланктона, соотношение численности ветвистоусых к такой веслоногих ракообразных (N cl ./N cop .), соотношение численности ракообразных к такой коловраток (N cr ./N rot .), соотношение биомассы циклопов к таковой кладоцерам (B cyc. /B cl .) литорали и сообществах высшей водной растительности оз. Асликуль

|

Биотопы |

Июнь |

Сентябрь |

||||||||||

|

N |

B |

S |

N cl . /N c op . |

N cr . /N rot . |

B cyc . /B cl . |

N |

B |

S |

N cl . /N cop . |

N cr . / N rot . |

B cyc . / B cl . |

|

|

Пелагиаль, 0м |

1200 |

5.8 |

4 |

0.04 |

13.7 |

0.08 |

209 |

3.8 |

5 |

0.04 |

11.4 |

0.09 |

|

Литораль, 0м |

442 |

11.5 |

4 |

0.4 |

3.2 |

1.9 |

331 |

8.1 |

5 |

0.4 |

4.2 |

0.4 |

|

Литораль, 3м |

521 |

22.7 |

3 |

0.3 |

2.2 |

2.1 |

209 |

13.6 |

3 |

0.2 |

3 |

1.5 |

|

Рдест |

196 |

1.1 |

4 |

0.2 |

6 |

15.9 |

1456 |

7.9 |

21 |

1.1 |

1.1 |

2.2 |

|

Рогоз |

328 |

1.5 |

5 |

0.6 |

7.2 |

3.2 |

468 |

23.8 |

13 |

0.6 |

3.3 |

0.2 |

|

Тростник |

220 |

0.8 |

2 |

– |

4 |

– |

232 |

0.9 |

5 |

0.3 |

3.2 |

7.2 |

В июне в зарослях рогоза узколистного по численности выделялись копеподитные стадии III и копеподитные стадии II-III, K. quadrata , по биомассе среди ракообразных доминировал E. serrulatus . В сентябре в ранг доминант по численности входили только науплии, по биомассе – крупные виды S. exspinosus (длина тела, которого достигала 2,3 мм). Именно за счет развития этого вида в данном сообществе регистрировалась самая высокая биомасса за весь период исследований.

Сообщество тростника обыкновенного в целом характеризуется низким видовым богатством, невысокими численностью и биомассой зоопланктона. В июле и сентябре месяце по численности доминирующие виды выделить не удалось, а по биомассе преобладал E. serrulatus . Этот вид относится к массовым в литорали пресных и солоноватых водоемов Европейской части России [15]. В пелагической части водоема вид нами не был зарегистрирован. Вместе с этим видом обычно встречаются E. macruroides и E. macrurus , зарегистрированные и нами в оз. Асликуль. Помимо взрослых особей в водоеме достаточно высока численность и биомасса науплий и копеподитных стадий, которые входят в число доминант по численности и биомассе.

Соотношение биомасс циклопов и кладоцер (Bcyc./Bcl.) в зарослях макрофитов достаточно высоко, что указывает на происходящий здесь процесс эфтрофирования. Возможно, это связано с тем, что в высшей водной растительности наблюдается постоянное гнездование местных и пролетных птиц. А.В. Крылов и др. [9], указывают, что в данных районах несколько возрастает величина Bcyc./Bcl.. И.Н. Андроникова [1] также подчеркивает сходную реакцию веслоногих ракооб- разных на антропогенное воздействие. Увеличение обилия зоопланктона, развивающегося в условиях слабого волнового воздействия при поступлении дополнительного количества органических и минеральных веществ с продуктами жизнедеятельности птиц – вполне ожидаемая реакция, описанное как закономерное изменение и на начальных этапах антропогенного эвтрофиро-вания [1]. При этом в условиях влияния птиц наблюдается повышение численности и биомассы зоопланктона не за счет ветвистоусых ракообразных и/ или коловраток, как при антропогенном эвтрофировании, а за счет веслоногих ракообразных [1]. Об этом свидетельствует и низкая величина соотношения численности ветвистоусых и веслоногих ракообразных (Ncl./Ncop.) в озере Ас-ликуль. Соотношение численности ракообразных и коловраток (Ncr./Nrot.), так же говорит о преобладании в озере Асликуль ракообразных (Сrusracea) [1, 9].

По «шкале трофности» [8], построенной с использованием биомассы, оз. Асликуль можно отнести к водоему переходного от олиготрофного к мезотрофному типу. Однако, в сообществах макрофитов, показатели биомассы зоопланктона достигают значений, свойственных эвтрофным водам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В составе зоопланктона оз. Асликуль на сегодняшний день отмечено 52 вида, из которых только 10 отмечались ранее. Наибольшее видовое богатство зоопланктона отмечено в зарослях рдеста, наименьшее - в зарослях тростника обыкновенного. Видовой состав зоопланктона разнотипных биотопов оз. Асликуль отличался низкой степенью сходства.

Максимальные количественные показатели развития гидробионтов были зарегистрированы в сообществах рдеста и рогоза узколистного.

Оз. Асликуль Республики Башкортостан является одним из излюбленных мест отдыха граждан, поэтому водоем испытывает огромную рекреационную нагрузку, особенно сильную в летний период. По наблюдениям, только за выходные дни его территорию в среднем посетило более 1000 отдыхающих. По степени органического загрязнения, рассчитанной по зоопланктону, водоем можно отнести к переходному от олиго- к мезосапробному типу.

Список литературы Зоопланктон озера Асликуль (Республика Башкортостан)

- Андроникова И.Н. Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем. СПб.: Наука, 1996. 189 с.

- Баянов М.Г., Старухина Т.Н. Кладоцера некоторых водоемов Башкирии. Животные Башкирии, их экология и численность. Ученые записки Башгосуниверситета. Вып. 40. № 5. Уфа, 1970.

- Боруцкий Е.В., Степанова Л.А., Кос М.С. Определитель Calanoida пресных вод СССР. Л.: Наука, 1991. 504 с.

- Коровчинский Н.М. Ветвистоусые ракообразные отряда Ctenopoda мировой фауны (морфология, систематика, зоогеография). М: Товарищество научных изданий КМК, 2004. 410 с.

- Косова А.А. Вычисленные сырые веса некоторых форм зоопланктона низовьев дельты Волги//Тр. Астрахан. гос. зап-ка, 1961, вып. 5. С. 151-162.

- Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР. Л.: Наука, 1970. 744 с.

- Кутикова Л.А. Бделлоидные коловратки фауны России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. 315 с.

- Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. 395 с.

- Крылова А.В., Кулаков Д.В., Чалова И.В., Папченков В.Г. Зоопланктон пресных водоемов в условиях влияния гидрофильных птиц. Ижевск: Издательство Пермяков С.А., 2012. 204 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 240 с.

- Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция. Л., 1982. 33 с.

- Мордухай-Болтовской Ф.Д. Материалы по среднему весу водных беспозвоночных бассейна Дона//Тр. пробл. и темат. совещ. «Проблемы гидробиологии внутренних вод». М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 223-241.

- Мухортова О.В. Сообщества зоопланктона пелагиали и зарослей высшей водной растительности разнотипных водоемов Средней и Нижней Волги. Тольятти, 2008. Авто-реф на соис. уч. ст. канд. биол. наук. Тольятти. 2008. 21 с.

- Тарасова Н.Г., Быкова С.В., Жариков В.В., Мухортова О.В., Унковская Е.Н. К оценке биологического разнообразия планктонных сообществ, формирующихся в макрофитах зарастающего озера Илантово (Волжско-Камский заповедник)//Проблемы изучения и сохранения растительного мира Евразии: Материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной памяти Л.В. Бардунова (1932-2008 гг.). Иркутск: изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2010. С. 638-641.

- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской части. Т. 1. М: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 495 с.

- Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. Уфа: Гилем, 2010. 414 с.

- Розенберг Г.С., Мозговой Д.П., Гелашвили Д.Б. Экология. Элементы теоретических конструкций современной экологии. Самара: Самарский научный центр РАН, 2000. 396 с.

- Телеш И.В. Видовое разнообразие и функционирование сообществ зоопланктона в озерах, реках и эстуариях. Автореферат, Санкт-Петербург, 2006.

- Унифицированные методы исследования качества вод. Часть III. Методы биологического анализа вод. Приложение 2. Атлас сапробных организмов. Москва: Секретариат СЭВ, 1997. 227 с.

- Уломский С.Н. Материалы по сырому весу низших ракообразных из водоемов Урала//Науч.-техн. бюлл. НИИ озер. и речн. рыб. хоз-ва, 1958, № 6/7. С. 81-89.

- Унковская Е.Н., Жариков В.В., Быкова С.В., Горбунов М.Ю., Уманская М.В., Тарасова Н.Г., Мухортова О.В., Палагушкина О.В., Деревенская О.Ю. Сообщества планктонных организмов озера Раифское (Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник) I. Биоразнообразие планктонных сообществ различных биотопов озера Раифское//Изв. Самар. НЦ РАН, Т. 12 № 1 (5), 2010. С. 1435-1460.

- Ханисламов М.Г. Ракообразные. В кн. «Животный мир Башкирии». Башгосиздат. Уфа, 1949.

- Smirnov N.N. CLADOCERA: the Chidorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World. Bd. 11. Belgium, 1996. 204 p.