Зрительные нарушения у больных скрытым сифилисом

Автор: Колбенев И.О., Каменских Т.Г., Колоколов О.В., Бакулев А.Л., Колоколова А.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить характер зрительных нарушений у больных латентным сифилисом, оценить возможности исследования зрительных вызванных потенциалов (ЗВП), оптической когерентной томографии (ОКТ) и лазерной конфокальной томографии (ЛКТ) в диагностике и уточнении формы нейросифилиса. Материал и методы. Обследованы 133 больных скрытым сифилисом на предмет выявления признаков поражения нервной системы и органа зрения. Результаты. Рутинное офтальмологическое обследование позволяет обнаружить нарушения зрения у 48 % больных латентным сифилисом. При нейросифилисе наиболее часто встречается ангиопатия сетчатки и первичная атрофия дисков зрительных нервов. Исследование ЗВП, использование ОКТ и ЛКТ позволяют выявлять признаки поражения органа зрения в 66 – 79 % случаев латентного сифилиса, нередко — до появления симптомов и признаков заболевания. Заключение. Офтальмологическое обследование должно быть обязательным не только при установленном диагнозе «нейросифилис», но и во всех случаях латентного сифилиса.

Зрительные вызванные потенциалы, лазерная конфокальная томография, латентный сифилис, нейросифилис, оптическая когерентная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/14917555

IDR: 14917555

Текст научной статьи Зрительные нарушения у больных скрытым сифилисом

Введение. За последние годы на территории Российской Федерации отмечается значительный рост числа зарегистрированных случаев нейросифилиса (НС). В 1993 г. было выявлено 15 больных НС, что составило 0,02% от всех форм сифилиса. В 2002 г. доля НС увеличилась в 10 раз (0,2% от всех случаев сифилиса) и продолжает ежегодно нарастать (в 2008 г — 0,9% от всех случаев сифилиса) [1].

Известно, что у 10-15% больных НС в патологический процесс вовлекаются зрительные нервы, что проявляется снижением остроты зрения, появлением скотом, сужением поля зрения, нарушением цветоощущения. Наиболее часто при осмотре глазного дна наблюдаются симптомы неврита или атрофии зрительного нерва. При сифилитическом базальном менингите обычно развивается вторичная атрофия зрительного нерва. Нарушение зрения в этих случаях предшествует объективным изменениям глазного дна, развивается остро или подостро, нередко остается односторонним, прогрессирует медленно,

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: (8452) 228441

не обязательно оканчиваясь слепотой. Первичная атрофия более характерна для позднего сифилиса. Выпадение зрительных функций и изменения глазного дна идут параллельно и спустя 1-2 года могут привести к слепоте [2].

С появлением новых методов электрофизиологии и визуализации, таких, как исследование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП), оптическая когерентная томография (ОКТ), флуоресцентная ангиография глазного дна (ФАГ), лазерная конфокальная томография (ЛКТ), открываются новые возможности ранней верификации поражения органа зрения при сифилисе, что отражено в публикациях зарубежных и отечественных авторов [3-7].

Цель работы : определение характера зрительных нарушений у больных латентным сифилисом в саратовской популяции, а также оценка возможностей исследования зрительных вызванных потенциалов, оптической когерентной томографии и лазерной конфокальной томографии в диагностике и уточнении формы нейросифилиса.

Методы. Обследовано 133 больных скрытым сифилисом на предмет выявления признаков поражения нервной системы. Все больные осмотрены дерматовенерологом и неврологом, офтальмологом и терапевтом. Проведено серологическое исследование на сифилис, включавшее реакцию микропреципитации (РМП), реакцию связывания комплемента (РСК) с кардиолипиновым и трепонемным антигенами, иммуноферментный анализ Ig M+G (ИФА), реакцию пассивной гемагглютинации (РПГА). Выполнена люмбальная пункция с проведением общего анализа цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), определением уровня глюкозы и хлоридов, постановкой РМП, РСК, ИФА, РПГА с ликвором.

По результатам исследования ЦСЖ были сформированы две группы больных. В I группу (85 человек) включены больные НС, достоверно доказанным результатами исследования ЦСЖ, во II группу (48 человек) — пациенты с достоверно исключенным нейросифилисом.

Для уточнения формы НС проводилось дуплексное сканирование (ДС) брахиоцефальных артерий и дуплексное транскраниальное сканирование (ДТС) артерий головного мозга, рентгеновская компьютерная томография (КТ) головы, магнитно-резонансная томография (МРТ) головы и позвоночника, магнитно-резонансная ангиография (МРА), электроэнцефалография (ЭЭГ), электронейромиография (ЭНМГ), исследование зрительных, слуховых, соматосенсорных вызванных потенциалов (ВП), к обследованию больных привлечены ЛОР-врач и психиатр.

Регистрацию ЗВП осуществляли на медицинском комплексе «Нейро-МВП» (Россия). В ходе лазерной конфокальной томографии, проводимой на аппарате «HRT-II» (Германия), определяли стандартные топографические параметры диска зрительного нерва, рассчитываемые встроенной программой. Для исследования толщины слоя нервных волокон в области диска зрительного нерва по секторам использовали оптическую когерентную томографию на аппарате «OCT 3D 1000 Topcon» (Япония). Обработка данных проводилась с помощью пакета анализа Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0 и Med_Stat 8.05. Определяли среднее значение параметров и ошибку среднего. Производился корреляционный анализ, однофакторный дисперсионный анализ, использовали t-критерий Стьюдента. Для анализа таблиц сопряженности непараметрических признаков использовался критерий χ2. Достоверность различий считали статистически значимой при ρ<0,05.

Результаты. Возраст обследованных больных латентным сифилисом варьировал от 16 до 77 лет, в среднем составляя 38,1±1,1 года. Незначительно преобладали женщины (62,4%). Поздний латентный сифилис встречался чаще (75,9%), нежели ранний. В группе больных, страдающих НС, количество асимптомных случаев заболевания было невелико и составило 12%, в то время как у 59% больных выявлялись отчетливые признаки поражения нервной системы, 29% случаев отнесены к малосимптомным. Из форм НС с симптомами чаще всего диагностировали менинговаскулярный (60%) и васкулярный (21 %) сифилис, такие классические формы поражения нервной системы, как спинная сухотка и базальный сифилитический менингит, встречались лишь в 5 и 3% случаев соответственно.

При изучении анамнестических сведений оказалось, что у многих больных (44,4%) с латентным сифилисом еще до установления диагноза НС были выявлены признаки поражения нервной системы. В группе больных НС они встречались чаще (52,9%), нежели во II группе пациентов (29,2%). Наиболее часто имелись указания на черепно-мозговые травмы — 15,8% (у больных I группы в 20,0%, у больных II группы в 8,3%), расстройство центральной и (или) периферической нервной системы, связанное со злоупотреблением алкоголем либо его суррогатами, — 13,5% (у больных I группы в 18,8%, у больных II группы в 4,2%), пароксизмальные состояния — 12,8% (у больных I группы в 15,3%, у больных II группы в 8,3%) и болезни периферической нервной системы — 10,5% (у больных I группы в 14,1%, у больных II группы в 4,2%). Реже случались и заболевания вегетативной нервной системы — 8,3% (у больных I группы в 9,4%, у больных II группы в 6,2%). Неврозоподобные расстройства наблюдались у 3,8% больных (у больных I группы в 4,7%, у больных II группы в 2,1 %). Нарушения мозгового кровообращения имело место в 3,0% случаев (у больных I группы в 3,5%, у больных II группы в 2,1 %).

Снижение зрения было частой (в 31,6% случаях) жалобой больных скрытым сифилисом и достоверно чаще встречалось при НС (41,2% больных I группы и 14,6% пациентов II группы).

При объективном обследовании нарушения зрения обнаружены у 64 пациентов (48,1 % всех наблюдений). В I группе офтальмологическая патология диагностирована более чем у половины (56,5%) больных, в том числе: ангиопатия сетчатки (9 человек, 10,6% больных НС), первичная атрофия дисков зрительных нервов (ДЗН) (7 больных, 8,2%), ретинопатия (3 человека, 3,5%), оптическая нейропатия (3 пациента, 3,5%), увеит (3 больных, 3,5%). У одного пациента правостороння квадрантная гемианопсия, обусловленная поражением коры зрительной доли головного мозга, развилась вследствие специфического церебрального васкулита. В 26 случаях (30,6% больных НС) снижение зрения было обусловлено миопией, гиперметропией, катарактой, глаукомой или сочетанием указанных причин.

Иная клиническая картина поражения органа зрения обнаружена во II группе больных. У них зрительные расстройства встречались достоверно реже (27,1%) и обычно были обусловлены сопутствующими заболеваниями, такими, как (4 человека, 8,3%), гиперметропия (2 больных, 4,2%), последствия травмы глаза (2 пациента, 4,2%), глаукома (2 больных, 4,2%). Ангиопатия сосудов сетчатки встретилась лишь в одном случае и была обусловлена артериальной гипертонией. Атрофия ДЗН, обнаруженная у двух пациентов, по данным анамнеза была диагностирована задолго до заболевания сифилисом.

При исследовании ЗВП отклонения от нормальных значений обнаружены у 79% больных НС. Изменения электрофизиологических показателей у больных НС, свидетельствующие о патологии зрительных путей, не зависели от формы заболевания. Достоверное снижение амплитуды (от 15 до 45%) выявлено у 70% обследованных I группы, в то же время достоверное уменьшение латентности ЗВП (более чем на 10%) было получено только у 23% пациентов. Во II группе снижение амплитуды и латентности ЗВП обнаружено лишь у двух больных. Признаки изменений в зрительных путях различной степени (от легких до выраженных) обнаружены у больных ранним (в 58%) и поздним (в 67%) Нс, менинговаскулярным (в 73%) и паренхиматозным (в 100%) НС. Однако достоверных отличий латентности и амплитуды ЗВП как на вспышку, так и шахматный паттерн, в подгруппах не обнаружено (табл. 1).

Средние показатели амплитуды и латентности ЗВП у больных сифилисом (M±m)

Таблица 1

|

Показатель |

Группа I |

Группа II |

||||

|

Ранний |

Поздний |

МВ |

П |

Все формы |

||

|

Латентность ЗВП, мс |

81,54 ± 9,83 |

93,29 ± 9,95 |

90,08 ± 9,61 |

86,80 ± 10,13 |

88,41 ± 6,10 |

99,00 ± 7,66 |

|

Амплитуда ЗВП, мкВ |

7,53 ± 0,55 |

9,98 ± 1,07 |

9,69 ± 1,26 |

9,04 ± 1,12 |

9,21 ± 0,72 |

10,59 ± 2,14 |

П р и м еч а н и е : группа I – больные нейросифилисом (НС), достоверно доказанным результатами исследования ЦСЖ, включая подгруппы больных ранним, поздним, менинговаскулярным (МВ) и паренхиматозным (П) НС; группа II – пациенты с достоверно исключенным НС.

Таблица 2

Средние показатели ЛКТ у больных сифилисом (M±m)

|

Группа |

Площадь ДЗН |

Объем экскавации |

Объем нейро-ретинального ободка |

Изменение контура ДЗН |

Толщина слоя нервных волокон |

|

I |

2,06±0,2 |

0,019±0,01 |

0,351±0,112 |

0,354±0,088 |

0,220±0,061 |

|

II |

2,08±0,3 |

0,025±0,03 |

0,363±0,125 |

0,376±0,07 |

0,242±0,051 |

П р и м еч а н и е : группа I – больные нейросифилисом (НС), достоверно доказанным результатами исследования ЦСЖ; группа II – пациенты с достоверно исключенным НС; ДЗН – диск зрительного нерва.

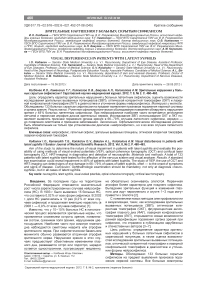

По данным лазерной конфокальной томографии диска зрительного нерва у 75% пациентов обнаружены различные изменения в его топографии (рис. 1). Все эти пациенты входили в I группу. Из них в 66% была снижена толщина слоя нервных волокон диска зрительного нерва. В 22% глаз отмечалось отсутствие или значительное снижение площади и объема экскавации, в 5% — изменение контура диска (табл. 2).

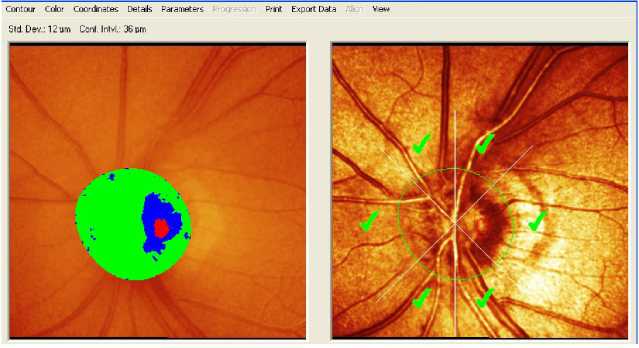

Анализ показателей толщины слоя нервных волокон, полученных с помощью оптической когерентной томографии, подтвердил наличие дефицита слоя нервных волокон в 66% исследованных глаз в различных сегментах диска зрительного нерва, чаще в верхневнутреннем и нижнем квадрантах (рис. 2).

Обсуждение. Глазная патология, обусловленная внедрением бледной трепонемы в ткани глаза и его придатков, может наблюдаться во всех периодах сифилиса. Описано сифилитическое поражение век, конъюнктивы, глазных мышц, орбиты, роговицы, склеры, хрусталика, стекловидного тела, сосудистого тракта глаза, сетчатки и зрительного нерва [8, 9].

Наличие неврологических и офтальмологических заболеваний в анамнезе у больных сифилисом считается фактором риска специфического поражения нервной системы и органа зрения. Сопутствующая патология нервной системы, встречающаяся, по нашим данным, у 44,4% больных латентным сифилисом, значительно затрудняет диагностику НС, так же как сопутствующая офтальмологическая патология, встречающаяся, по нашим данным, у 29,3% больных латентным сифилисом, может привести к несвоевременной диагностике офтальмосифилиса. При латентном сифилисе ситуация усугубляется тем, что отсутствуют какие-либо проявления сифилиса кожи и слизистых оболочек, а диагноз базируется на результатах обнаружения антител к бледной трепонеме методами ИФА и РПГА, которые доступны не во всех медицинских учреждениях.

Зрительные расстройства, которые могут быть обнаружены при НС, как правило, не имеют уникальной клинической картины. Специфический характер ангиопатии сетчатки может быть подтвержден при наличии доказательств цереброваскулярного сифилиса. Для доказательства специфического увеита,

Parameters disc area [mm?] cup area [mm?] rim area [mm?] cup/disc area ratio [ ] rim/disc area ratio [ ] cup volume [mm?] rim volume [mm?] mean cup depth [mm] maximum cup depth [mm] height variation contour [mm] cup shape measure [ ] mean RM FL thickness [mm] RNFL cross sectional area [mm?] linear cup/disc ratio [ ] maximum contour elevation [mm] maximum contour depression [mm] CLM temporal-superior [mm] CLM temporal-inferior [mm] average variability [SD] [mm] reference height [mm] FSM discriminant function value [ ] RB discriminant function value [ ]

qlubal temporal tmp/?up tmp/inf nasal nsl/supi nsl/inf

2.070 0.534 0.242 0.275 0.529 0.2520.239

0.046 0.046 0.000 0.000 0.000 0.0000.000

2.024 0.488 0.242 0.275 0.529 0.2520.239

0.022 0.086 0.000 0.000 0.000 0.0000.000

0.978 0.914 1.000 1.000 1.000 1.0001.000

0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.0000.000

0.534 0.054 0.061 0.100 0.155 0.0710.095

0.065 0.076 0.034 0.030 0.004 0.0110.015

0.165 0.167 0.087 0.068 0.012 0.0280.024

0.374 0.132 0.082 0.232 0.045 0.0160.142

-0.124 -0.047 -0.117 -0.066 -0.218 -0.1650.310

0.205 0.085 0.186 0.354 0.203 0.1940.324

1.047 0.110 0.114 0.229 0.261 0.1240.202

Рис. 1. Топографические параметры диска зрительного нерва у больного нейросифиилисом

Рис. 2. Показатели ОКТ диска зрительного нерва у больного нейросифилисом

который в настоящее время также расценивается как результат васкулярного сифилиса, требуется подтверждения диагноза «сифилис» и исключение иных причин поражения органа зрения. Оптическая нейропатия обычно является проявлением сифилитического базального менингита. Преобладание васкулярных нарушений при офтальмосифилисе неудивительно, поскольку современный НС считается менинговаскулярным. Частота первичной атрофии ДЗН, по нашим данным, остается весьма высокой — 8,2% всех случаев НС. Некоторые авторы считают атрофию зрительных нервов самостоятельной формой НС, однако в настоящее время изолированное поражение ДЗН при НС практически не наблюдается.

Исследование показателей лазерной томографии ДЗН позволяет получить дополнительную информацию о состоянии зрительного анализатора у больных НС. Снижение толщины слоя нервных волокон, изменение контура диска и экскавации свидетельствуют о процессе демиелинизации, который, наряду с сосудистыми расстройствами, лежит в основе формирования неврологических нарушений при НС.

Анализ топографии ДЗН с помощью современных лазерных методик наряду с функциональными методами, такими, как регистрация зрительных вызванных потенциалов на вспышку и паттерн, позволяют объективно определять состояние центральной нервной системы и зрительного анализатора при нейросифилисе.

Заключение. Объективное рутинное офтальмологическое обследование позволяет обнаружить нарушения зрения у половины (48%) больных латентным сифилисом. При нейросифилисе наиболее часто встречаются ангиопатия сетчатки и первичная атрофия дисков зрительных нервов. Применение современных методов электрофизиологии и визуализации, таких, как исследование ЗВП, оптическая когерентная томография, лазерная конфокальная томография, позволяет выявлять признаки поражения органа зрения в 66-79% случаев латентного сифилиса, нередко до появления симптомов и признаков заболевания. Следовательно, офтальмологическое обследование должно быть обязательным не только при установленном диагнозе «нейросифилис», но и во всех случаях латентного сифилиса.

Список литературы Зрительные нарушения у больных скрытым сифилисом

- Мелехина Л. Е., Иванова М. А., Кубанов А. А. Диагностика и кодирование ранних и поздних форм нейросифили-са в субъектах Российской Федерации (1993 -2006 годы)//II Всероссийский конгресс дерматовенерологов: тез. науч. раб. СПб., 2007. С.19 -20

- Маргулис М. С. Хронические инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы. М.: Медгиз, 1933. 388 с.

- Торшина И. Е., Могилевцев В. В., Луговая А. А. К проблеме диагностики сифилитического поражения органа зрения//Вестн. офтальмологии. 2011. № 1. С. 52 -55

- Трунева О. Ю. Нарушения функций зрительного анализатора у больных вторичным и скрытым сифилисом: авто-реф. дис. … канд мед. наук. Красноярск, 2007. 23 с.

- Задний сифилитический увеит/Ф. Е. Шадричев, И. Г. Голец, Е. Б. Шкляров [и др.]//Офтальмологические ведомости. 2009. № 3. С. 69 -74

- Spectral domain OCT in patients with unclear uveitis/C. Zorn [et al.]//Ophthalmologe. 2011. Vol. 108, № 8. P. 766 -769

- Biotti D. Ocular syphilis and HIV infection//Sex. Transm. Dis. 2010. Vol. 37, № 1. P. 41 -43

- Можеренков В. П., Прокофьева Г. Л., Колачев И. И. Сифилитическое поражение органа зрения (обзор)//Вестн. офтальмологии. 1990. № 4. С. 77 -79

- Рокицкая В. Н. Поражение глаз при различных формах сифилиса//Практическая медицина. 2009. № 5. С. 81 -83.