Зрительные вызванные потенциалы на вспышку и психофизиологические показатели зрительной системы при остроте зрения "движение руки у лица"

Автор: Сироткина И.В., Гареев Е.М., Михайлова Г.М., Шакирова Э.Р., Кошелев Д.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: исследовать распределение амплитудно-временных параметров зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку и охарактеризовать их взаимосвязь с психофизиологическими показателями зрительного анализатора при остроте зрения «движение руки у лица». Материал и методы. Проанализированы данные 85 глаз: с преимущественным нарушением функций сетчатки - 36 глаз, зрительного нерва - 36, оптических сред глаза - 13. Регистрировали ЗВП на светодиодную вспышку на аппарате «Нейро-МВП-4». Остроту обнаружения оценивали с помощью компьютерной программы CAMEL. Порог электрической чувствительности измеряли на аппарате «ЭСОМ-Комет». Результаты. Все исследованные параметры имели значительную вариацию. Патентность компонентов ЗВП имела статистически значимо большие значения в группе с преимущественным нарушением функций зрительного нерва (р0,05). Заключение. Исследованные методы с различной эффективностью могут быть использованы при мониторинге функционального состояния зрительного анализатора. Полученные данные свидетельствуют о необходимости комплексной оценки зрительных функций в непредметной области для эффективного мониторинга остаточных зрительных функций.

"движение руки у лица", звп на вспышку, острота обнаружения, порог электрической чувствительности, слепота

Короткий адрес: https://sciup.org/149135449

IDR: 149135449 | УДК: 617.751.9+612.8

Текст научной статьи Зрительные вызванные потенциалы на вспышку и психофизиологические показатели зрительной системы при остроте зрения "движение руки у лица"

связаны с нарушением прозрачности оптических сред глаза, патологией сетчатки и/или зрительного нерва, а также врожденной патологией зрительного анализатора. В класс слепых, учитывая его верхнюю границу, входят люди с предметным и непредметным зрением. При этом точность определения уровня зрительных возможностей в значительной степени снижается в области непредметного зрения. В этом диапазоне выделяют несколько номинальных классов, одним из которых является «движение руки у лица» [2].

Для пациентов с непредметным зрением решающее значение имеет сохранение остаточных зрительных функций. В непредметном диапазоне зрение тесно связано с изменением уровня освещенности в окружающем мире, дает информацию при изменении положения головы и в процессе движения, сохраняя вовлеченность наиболее развитой сенсорной системы в ежедневный жизненный процесс. Следовательно, поддержание и улучшение остаточных зрительных функций является важной социальной задачей, повышающее качество жизни «слепых» пациентов.

В настоящий момент успешно реализуются лечебные мероприятия, способствующие полному или существенному восстановлению зрительных функций при патологии хрусталика. Значительно сложнее обстоят дела с лечением заболеваний сетчатки или зрительного нерва. Разрабатываются системы искусственного зрения, для поддержки остаточных зрительных функций широко используется консервативная терапия [3]. С целью улучшения локального кровообращения и активизации зрительных функций в ФГБУ «ВЦГПХ» МЗ РФ применяется диспергированная форма биоматериала Аллоплант.

В процессе исследования зрительных функций в непредметной части диапазона возникает проблема точной оценки актуального уровня зрительных функций, что, в свою очередь, затрудняет объективную оценку динамики зрительных функций в ходе оценки эффективности лечебных воздействий. Субъективно ощущаемые изменения зрительных функций нуждаются в объективном подтверждении, так как испытывающий их пациент может оставаться в пределах исходного класса непредметного зрения. Таким образом, проблема повышения информативности измерений в этой области в настоящее время остается актуальной. Кроме традиционного измерения остроты зрения, используется измерение порога электрической чувствительности, критической частоты слияния мельканий и регистрация зрительных вызванных потенциалов на вспышку. Из всех перечисленных методов только регистрация зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку не требует субъективного отчета пациента и может считаться относительно объективной методикой.

Принимая во внимание важность информации о состоянии зрительных функций в области непредметного зрения, сотрудники ВЦГПХ прилагают усилия для более детального описания зрения в данном диапазоне. Разработана и запатентована компьютерная программа CAMEL, позволяющая измерять в относительных величинах интенсивность свето-ощущения и названная «остротой обнаружения» [4]. Эффективность данной диагностической процедуры показана при мониторинге зрительных функций у пациентов с непредметным зрением [5].

Цель: исследовать распределение амплитудновременных параметров зрительных вызванных потенциалов на вспышку и охарактеризовать их взаимосвязь с психофизиологическими показателями зрительного анализатора при остроте зрения «движение руки у лица».

Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты 85 согласованных измерений «остроты обнаружения», порога электрической чувствительности и амплитудно-временных параметров ЗВП на вспышку у пациентов с остротой зрения «движение руки у лица» по общепринятой классификации. Выборка разделена на три условно диагностические группы: преимущественное нарушение функций сетчатки (группа «Сетчатка», n=36); атрофия зрительного нерва (группа «АЗН», n=36); нарушение прозрачности оптических сред глаза (группа «Оптика», n=13). Возраст испытуемых выборки находился в диапазоне 13–78 лет с медианой 41 год.

«Остроту обнаружения» измеряли в условиях темновой адаптации по следующей методике. Исследуемый размещался на расстоянии 50 см от экрана монитора. Перед началом исследования испытуемый тактильно определял границы, в которых предъявлялся световой стимул. На экране предъявлялся минимальный стимул белого цвета размером 3 пикселя, который затем плавно увеличивался до максимального размера в 288 пикселей. В момент, когда пациент замечал появление стимула, регистрировали ответ. Первые 2–3 измерения применяли для обучения пациента правилам проведения тестирования. После обучения проводили не менее трех измерений, с последующим усреднением и окончательной фиксацией результата. В данной работе учитывали результаты только монокулярных измерений.

Регистрация ЗВП на вспышку осуществлялась в стандартных условиях. Для регистрации использовали 4-канальный электронейромиограф «Нейро-МВП-4» (ООО «Нейрософт», Россия) с соответствующим программным обеспечением. Электроды для регистрации устанавливали согласно международной системе «10–20»: Oz (активный электрод), Cz (референтный электрод), Fpz (заземляющий электрод). Электрическое сопротивление под электродами не превышало 5 кОм. В качестве стимула использовали вспышку, подаваемую через очки со встроенными светодиодами. Длительность вспышки составляла 5 мс. Регистрацию ЗВП осуществляли в условиях бинокулярного и монокулярного тестирования. Для анализа использовали только данные монокулярных регистраций. Для оценки стабильности выделения ЗВП регистрацию повторяли. Компоненты ЗВП не выставлялись в случае нестабильного выделения ЗВП из фоновой активности мозга. При анализе полученных записей измеряли латентный период (ЛП) компонент ЗВП N1, P2 и N2 и амплитуду от пика до пика на участке от N1 до P2 (А1) и от P2 до N2 (A2).

Измерение порога электрической чувствительности (ПЭЧ) проводили в скотопических условиях, по стандартной методике [6]. Для измерения ПЭЧ использовали аппарат «ЭСОМ-Комет» производства фирмы «Нейрон» (Уфа). Длительность импульса при измерении составляла 10 мс, частота подачи стимула 1–2 Гц. За величину ПЭЧ принимали такую силу тока, которой соответствовало слабое световое ощущение (электрический фосфен). Обязательно проверялся факт исчезновения электрического фос-фена при снижении силы тока, так как у многих испытуемых с данным уровнем зрения постоянно в поле зрения присутствуют фотопсии различной интенсивности и стабильности. Определяя ПЭЧ на фоне своих фотопсий, оценивали степень уверенности испытуемых в изменении своего стабильного светового фона в ходе измерения при различной частоте подачи стимулов. При неуверенности испытуемого или отсутствии в процессе исследования электрического фосфена считали, что величина ПЭЧ превышает верхнюю границу диагностического диапазона, который в нашем случае составлял 999 мкА, а следовательно, определить ПЭЧ в таких случаях не представлялось возможным.

При обработке полученных данных использовали методы параметрической и непараметрической статистики из пакета прикладных программ Statistica [7]. «Нормальность» распределения параметров ЗВП оценивали с помощью критерия Колмогорова — Смирнова (D), а для описания его особенностей применяли коэффициенты асимметрии (As) и эксцесса (Ex). Значимость различий между диагностическими группами оценивали с помощью параметрического дисперсионного анализа (ДА), критерия Стьюдента и непараметрического ДА по Краскелу — Уоллису и критерия Манна–Уитни. Для оценки степени зависимости параметра от принадлежности пациента к диагностической группе использовали величину η (корреляционное отношение), в данном случае корреляции количественного признака с номинальным. Корреляционные связи оценивали с помощью поли-хорического коэффициента Крамера (V) и рангового коэффициента Кендала (τ). При описании результатов использовали либо усредненные оценки (M±σ), либо медиану (Me) и интерквартильный размах.

Исследования выполнены в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.

Результаты. На первом этапе исследования решили рассмотреть особенности распределения значений регистрируемых параметров ЗВП и их возможную зависимость от основного диагноза пациентов.

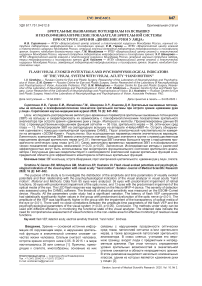

Распределение латентных периодов (ЛП) компоненты N1 для всех трех диагностических групп пациентов незначимо отличалось от нормального по критерию Колмогорова — Смирнова (D=0,09, p>0,20). Незначимыми оказались и отклонения по коэффициентам асимметрии (As=0,20±0,28) и эксцесса (Ex=0,36±0,54). Следовательно, распределение ЛП N1 в данном случае можно считать модификацией нормального распределения Гаусса (рис. 1).

То же самое получено для распределения ЛП компоненты Р2 (D=0,05, p>0,20) и ЛП компоненты N2 (D=0,06, p>0,20). «Нормальность» распределения ЛП этих компонент ЗВП позволяла при оценке их связи с выделенными нами диагностическими группами использовать параметрическую схему дисперсионного анализа по Фишеру и показатель «η». Средний уровень ЛП N1 значимо (F=5,4, p<0,01), но относительно слабо (η=0,36) зависел от диагностической группы. Наибольшее среднее значение ЛП N1 имело место в группе «АЗН» (106,7±21,5 мс). Оно оказалось значимо выше (p<0,01), чем в группе «Сетчатка» (92,0±22,8 мс) и «Оптика» (87,3 ±16,0 мс), причем эти две группы значимо не различались (p>0,05). Общий средний уровень по всем трем группам 97,3±23,5 мс, а коэффициент вариации (Cv) как в целом, так и по группам находится в диапазоне 25-30%.

Практически то же самое фиксировалось и для ЛП Р2, который также значимо (F=4,7, p<0,01), но относительно слабо (η=0,35) зависел от диагностической группы. Наибольшее среднее значение ЛП Р2 также фигурировало в группе «АЗН» (142,4±24,7 мс), что значимо выше (p<0,05), чем в группе «Сетчатка» (122,7±31,3 мс) и «Оптика» (121,5 ±26,3 мс), причем эти две группы значимо не различались (p>0,05). Общий средний уровень по всем трем группам составлял 130,6±29,3 мс.

Для ЛП N2 зависимость от принадлежности к диагностической группе оказалась незначимой (F=2,3, p>0,05). Однако и в этом случае средний уровень ЛП в группе «АЗН» (191,5±34,7 мс оказался значимо (p<0,05) больше в группе «Сетчатка» (173,2±35,2 мс) и просто больше, чем в группе «Оптика» (174,8±36,7

Рис. 1. Распределение относительной частоты встречаемости значений латентности компонента N1 зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку при остроте зрения «движение руки у лица»:

по оси абсцисс интервалы значений латентности N1 ЗВП в мс; по оси ординат относительная частота встречаемости значений латентности (в % от общего количества)

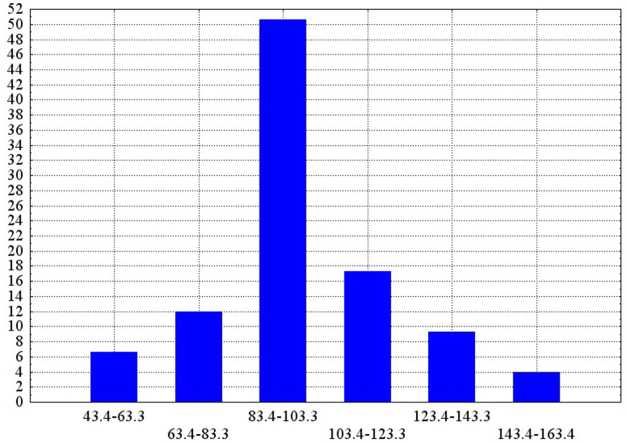

Рис. 2. Распределение относительной частоты встречаемости амплитуды комплекса N1-P2 зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку при остроте зрения «движение руки у лица»:

по оси абсцисс интервалы значений амплитуд комплекса N1-P2 ЗВП; по оси ординат относительная частота встречаемости значений амплитуды комплекса N1-P2 ЗВП (в % от общего количества)

мс). Общий средний уровень по всем трем группам составлял 181,0±35,9 мс.

В отличие от ЛП компонент ЗВП, распределения амплитуд N1-P2 и P2-N2 оказались резко отличающимися от нормального: D=0,25 (p<0,01). Оба эти распределения имели ярко выраженную положительную асимметрию и эксцесс (As=3,2±0,28, Ex=12,6±0,55 и As=2,5±0,28, Ex=6,3±0,55), что хорошо видно на рис. 2.

По этой причине, а также из-за того, что, как показал предварительный анализ, коэффициент вариации этих параметров составлял приблизительно 100%, зависимость амплитудных значений N1-P2 и P2-N2 от принадлежности пациентов к диагностической группе оценивали с применением непараметрических критериев. И для N1-P2, и для P2-N2 зависимость от принадлежности к диагностической группе оказалась в целом статистически значимой: χ²=10, p<0,01 и χ²=12, p<0,01 соответственно. При этом и в том, и в другом случае медиана распределения амплитудных значений в группе «Оптика»

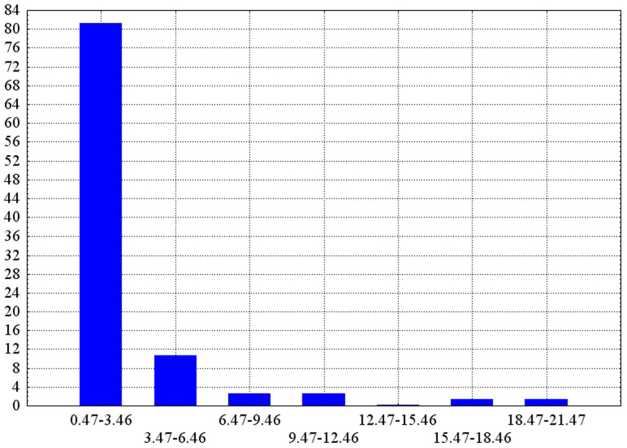

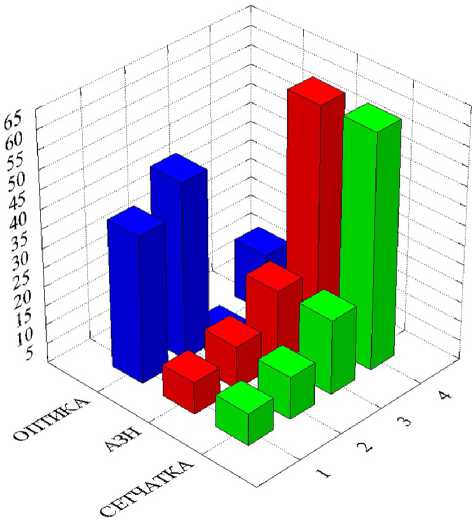

Рис. 3. Частота встречаемости четырех классов по величине порога электрической чувствительности у пациентов с остротой зрения «движение руки у лица» в группах: с преимущественным нарушением функций сетчатки (СЕТЧАТКА); атрофией зрительного нерва (АЗН); нарушением прозрачности оптических сред глаза (ОПТИКА)

оказалась значимо (p<0,001) выше, чем в группах «Сетчатка» и «АЗН»: 4,74 мкВ против соответственно 1,33 мкВ и 1,67 мкВ для N1-P2 и 7,79 мкВ против соответственно 1,68 мкВ и 2,22 мкВ для P2-N2.

Порог электрической чувствительности при данном уровне остаточного зрения не удалось определить практически в каждом втором случае (40 из 85). В прочих 45 случаях ПЭЧ варьировался от 60 до 990 мкА. Сообразно пикам на гистограмме их распределения мы сочли возможным выделить три диапазона, класса: от 60÷160 мкА (нормальные и субнормальные значения, 11 случаев), 161÷510 мкА (средняя и тяжелая патология, 16 случаев) и 511÷990 мкА (гру- бая патология, 18 случаев). Четвертый класс — ПЭЧ не определяется. Между классами ПЭЧ и диагностическими группами обнаружилась относительно слабая, но значимая связь — полихорический V=0,40, p<0,001.

Как показано на рис. 3, корреляция обусловлена тем, что распределение значений ПЭЧ по четырем классам в группе «Оптика» резко отличается от ПЭЧ в двух других группах. В этой группе подавляющая масса (85%) значений ПЭЧ находится в первых двух классах, т. е. в диапазоне 60÷510 мкА, в то время как в группе «АЗН» и «Сетчатка» более чем в половине случаев (61 и 56% соответственно) ПЭЧ вообще не определяется. В группе «Оптика» такое происходило практически в 4 раза реже (15%). Относительно невысокая корреляция обусловлена практическим совпадением распределений в группах «АЗН» и «Сетчатка».

Проверка зависимости компонент ЗВП от классов состояния ПЭЧ показала следующее. Уровни ЛП N1, P2 и N2 не имели статистически значимой зависимости от ПЭЧ: F=1,1 (p=0,35), F=0,44 (p=0,71) и F=0,39 (p=0,75). Амплитуда N1-P2 также не имела значимой зависимости от классов ПЭЧ (χ²=4,3, p=0,23). Однако амплитуда P2-N2 зависела от ПЭЧ статистически значимо: χ²=12,2, p=0,007. В первых двух классах ПЭЧ (от 60 до 510 мкА) медиана амплитуды P2-N2 составляла 3,6 и 3,8 мкВ, что оказалось значимо (p<0,05) больше, чем при состояниях грубой патологии или при отсутствии электрофосфена даже на предельных токах (медианы 1,94 и 1,92 соответственно).

Острота обнаружения регистрировалась независимо от наличия или отсутствия электрофосфена и ЗВП в диапазоне от 0,0007 до 0,02. Медиана составляла 0,005. Установлены характеристики распределения значений остроты обнаружения в целом по выборке и отдельно по группам (табл. 1).

Для упорядочения весь диапазон «остроты обнаружения» разбили на 4 класса согласно интерквартильным границам в порядке возрастания. Эта классификация оказалась не связана с диагностическими группами (V=0,13, p>0,05) и классами ПЭЧ (V=0,10, p>0,05). Зависимость ЛП компонент ЗВП

Величина исследуемых параметров в целом по выборке и в диагностических группах

Таблица 1

|

Параметр |

В целом по выборке, Me (25%—75%) |

«Сетчатка», Me (25%—75%) |

«АЗН», Me (25%—75%) |

«Оптика», Me (25%—75%) |

|

ПЭЧ (мкА) |

500 (210-800) n=45 |

700 (230-850) n=16 |

650 (300-800) n=18 |

300 (120-400) n=11 |

|

Острота обнаружения |

0,005 (0,003–0,009) n=85 |

0,0055 (0,0025–0,009) n=36 |

0,004 (0,0025–0,008) n=36 |

0,007 (0,005–0,009) n=13 |

|

N1 (мс) |

95 (85-110) n=75 |

92 (82-108) n=31 |

102 (88-120) n=31 |

92 (82-97) n=13 |

|

P2 (мс) |

132 (110-153) n=75 |

122 (103-143) n=31 |

145 (118-167) n=31 |

125 (103-140) n=13 |

|

N2 (мс) |

175 (157-207) n=75 |

170 (153-192) n=31 |

198 (165-223) n=31 |

187 (158-203) n=13 |

|

N1-P2 (мкВ) |

1,67 (1,23–2,70) n=75 |

1,33 (1,10–1,85) n=31 |

1,67 (1,43–2,30) n=31 |

4,74 (3,00–8,49) n=13 |

|

P2-N2 (мкВ) |

2,23 (1,52–3,62) n=75 |

1,73 (1,11–2,98) n=31 |

2,22 (1,77–3,04) n=31 |

7,69 (3,78–10,2) n=13 |

П р и м еч а н и е : ПЭЧ — порог электрической чувствительности; N1, P2, N2 — латентности соответствующих компонентов зрительных вызванных потенциалов на вспышку; N1-P2, P2-N2 — амплитуда соответствующих комплексов зрительных вызванных потенциалов на вспышку. Данные представлены в виде медианы Me и границ интерквартильных интервалов (25%-75%).

от уровня остроты обнаружения оказалась незначимой: F=0,44 (p>0,05), F=0,33 (p>0,05) и F=1,7 (p>0,05) для N1, P2 и N2 соответственно. То же самое наблюдалось для амплитуд ЗВП: χ²=1,2 (p>0,05) для N1-P2 и χ²=6,3 (p>0,05) для P2-N2. Связь уровня «остроты обнаружения» с амплитудно-временными параметрами ЗВП оказалась несущественной и незначимой по расчету ранговой корреляции (τ<0,20, p>0,05).

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии тесных взаимосвязей между параметрами ЗВП на вспышку и психофизиологическими показателями зрительной системы пациентов с остаточным зрением. Означает ли это, что параметры рассматриваемых методов отражают различные аспекты функционирования зрительной системы? Или это свидетельствует о высокой нестабильности измеряемых величин и их слабой повторяемости? На наш взгляд, обе эти причины могут присутствовать.

Наименьший диагностический охват при данном уровне остаточного зрения обеспечивает измерение ПЭЧ. Это вполне закономерно, так как величина ПЭЧ указывает на сохранность достаточной площади поля зрения для возникновения электрического фосфена и достаточной сохранности проводящих структур для передачи возбуждения. У половины испытуемых с определяемым ПЭЧ пороговое значение находится в области относительно высоких токов (более 500 мкА). В данной области определение ПЭЧ часто сопровождается кожными ощущениями, что может провоцировать ошибочные ответы из-за конкуренции сенсорных каналов и сложности при оценке наличия слабых зрительных сигналов. Возможно, что именно этот факт лежит в основе невозможности определения значения ПЭЧ при регистрируемом ЗВП, вызываемом световым раздражением.

Все это подводит нас к мысли, что измерение ПЭЧ в области непредметного зрения и при прозрачных оптических средах является эффективным методом определения потенциальных возможностей зрительной системы, но при высоких значениях ПЭЧ не вполне подходит для мониторинга зрительных функций.

Напротив, значения остроты обнаружения получены для всех объектов выборки. Безусловно, возможность получения цифрового значения остроты зрения в непредметной области является полезным и перспективным как для динамических наблюдений, так и для оценки актуального состояния зрительных функций. Тем не менее процедура тестирования содержит в себе значительное число неконтролируемых переменных, способных оказывать влияние на конечный результат. В первую очередь это скрытые от исследователя используемые в процессе исследования когнитивные стратегии, которые при таком уровне зрения могут значительно различаться от пациента к пациенту, особенно при проведении пороговых тестов. Различие стратегий может приводить как к получению адекватных уровню возможностей ответов, так и в значительной степени заниженных при неуверенности пациента в правильности своего ответа. Это затрудняет прямое соотнесение найденного значения остроты обнаружения и уровня зрительных возможностей, а также динамические наблюдения. Со схожим влиянием личностных особенностей испытуемых мы уже сталкивались при проведении повторного измерения величины ПЭЧ [8]. Кроме того, на результат тестирования могут влиять флуктуации внимания испытуемого и его способность отличать внешние изменения светового фона в условиях его плавного изменения от колебаний интенсивности своего фона. Это может приводить к заниженным показателям значений остроты обнаружения и соответственно смазывать взаимосвязь уровня субъективных ощущений и объективно замеренной реакции корковых нейронных ансамблей. Кроме этого, отсутствие связей остроты обнаружения с параметрами ЗВП при остаточном зрении может указывать на несводимость процесса восприятия и функционирования высших отделов зрительной системы к процессу передачи и первичной обработки зрительного сигнала.

Параметры ЗВП в основном характеризуют состояние проводящих структур зрительного анализатора и согласованную работу нейронов коры головного мозга. Временные параметры ЗВП фактически демонстрируют условия, в которых работает зрительная система, и указывают на состояние обеспечивающих зрение структур. Широкий диапазон варьирования временных параметров ЗВП наглядно демонстрирует, что субъективное ощущение света может с равной эффективностью (судя по остроте зрения) достигаться при различном функциональном состоянии проводящих структур. Наличие в «однородной» по остроте зрения выборке испытуемых со значительной вариацией временных параметров компонент ЗВП может означать наличие потенциала развития зрительных функций у части пациентов с более короткой латентностью компонентов ЗВП. Необходимо упомянуть, что у 12% испытуемых, несмотря на наличие остаточного зрения, ЗВП не выделялся из спонтанной активности мозга. Кроме очевидной диагностической интерпретации этого факта он указывает на необходимость модификации стандартной методики регистрации для более полного охвата пациентов с непредметным уровнем зрения.

При данном уровне остаточного зрения как временные, так и амплитудные характеристики ЗВП для рассматриваемых нами его компонент «откликаются» на принадлежность пациентов к той или иной диагностической группе. В отношении ЛП наиболее «неблагоприятна» группа «АЗН», а в отношении амплитудных характеристик — группы «Сетчатка» и «АЗН». Однако построить на основании этих характеристик некое диагностическое правило пока не представляется возможным, поскольку, как было показано, даже для ЛП внутригрупповая вариабельность достаточно высока, а для амплитуд запредельна. Следовательно, границы варьирования данных параметров в этих диагностических группах хотя и реально смещены на числовой оси, но сильно перекрываются, т. е. они представляют собой так называемые «размытые множества». Несомненная причина этого — весьма грубое распределение пациентов по весьма общим диагностическим категориям. Очевидно, что при уровне остроты зрения «движение руки у лица» мы редко имеем дело с изолированным нарушением одного уровня. Как правило, при таком уровне зрения наблюдается сочетание нарушений на различных уровнях зрительной системы, заканчивая уровнем когнитивных стратегий. Таким образом, указанное деление лишь указывает на первичный уровень нарушения. Для проведения предварительного, «пилотного» исследования это вполне оправданно, но для формирования системы диагностических «маркеров» потребуется формирование менее «размытых» диагностических групп или их сочетаний, что непременно приведет к резкому увеличению объема исследований.

Заключение. Полученные данные указывают на необходимость совершенствования существующих методов диагностики и адаптации их для более эффективного использования в области непредметного зрения, а также на важность разработки специальных методов исследования, которые можно использовать в качестве дублирующих. Следовательно, для дифференцировки столь сложных и комплексных патологических состояний требуется использовать многомерные методы, дающие более полную картину состояния разных уровней зрительной системы.

Список литературы Зрительные вызванные потенциалы на вспышку и психофизиологические показатели зрительной системы при остроте зрения "движение руки у лица"

- Bourne RRA, Flaxman SR, Braithwaite T, et al. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis/Vision Loss Expert Group. Lancet Glob Health 2017 Sep; 5 (9): 888-97.

- World report on vision/World Health Organization. URL: https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision (8 October 2019).

- Нероев В.В., Астахов Ю.С., Лобанова М.М. и др. Искусственное зрение: успехи, проблемы, перспективы. Российский офтальмологический журнал 2018; 11 (3): 3-27.

- Программа для исследования зрительных функций в диапазоне непредметного зрения CAMEL: пат. №20066130446 (Российская Федерация)/Э. Р. Мулдашев, Б. Р. Юнусов, А. Р. Шарипов, И.Ф. Хурматуллина; заявл. 03.07.2006; опубл. 31.08.2006.

- Хурматуллина И.Ф., Михайлова Г.M., Шарипов А.Р. Результаты сенсорного научения у детей с непредметным зрением. Практическая медицина 2017; 2 (9): 239-41.

- Богословский A.M., Ковальчук H.A. Электрический фосфен в офтальмологии: клиническая электрофизиология зрительной системы. Офтальмологическая электродиагностика: научные труды НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 1980; (24): 150-66.

- Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинский знаний: Применение пакетных данных STATICTICA. М.: МедиаСфера, 2002; 312 с.

- Галаутдинов М.Ф., Гареев E.M., Кошелев Д.И. Стабильность порога электрической чувствительности зрительного анализатора при пяти повторных исследованиях. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 442-6.