Звериный стиль в петроглифах долины Верхнего Инда (Ладакх, Гилгит-Балтистан)

Автор: Денисенко В.Л.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология стран Азии

Статья в выпуске: 10 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена историографическому анализу проблемы выделения звериного стиля в петроглифах долины Верхнего Инда (Ладакх, Гилгит-Балтистан), его хронологической и культурной атрибуции. Рассмотрены основные концептуальные положения, выдвинутые К. Йеттмаром, Х. Гауптманом, А.-П. Франкфором, а также их последователями - Л. Брюно, М. Вернье, Дж. В. Белецца. На основе опубликованных материалов выделяются памятники, на которых имеются изображения, выполненные в зверином стиле, указывается их географическое положение и основные мотивы наскальных изображений. Результатом проведенного исследования стало предположение о том, что появление искусства в зверином стиле в долине Верхнего Инда связано с серией миграционных волн как с запада и северо-востока (из Ирана, Памира, Синьцзяна), так и с востока (из Северного Китая). В процессе проникновения нового стиля наскального искусства в каждой области проявлялись локальные особенности.

Ладакх, гилгит-балтистан, северная индия, историографический анализ, звериный стиль, петроглифы

Короткий адрес: https://sciup.org/147242425

IDR: 147242425 | УДК: К | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-10-9-21

Текст научной статьи Звериный стиль в петроглифах долины Верхнего Инда (Ладакх, Гилгит-Балтистан)

В долине Верхнего Инда вдоль древних миграционных путей, пересекающих перевалы Гиндукуша, Каракорума и Западных Гималаев, находятся уникальные местонахождения наскальных изображений. Петроглифы раннего железного века, расположенные в североиндийском регионе Ладакх и северо-пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, демонстрируют их включенность в орбиту скифоидных культур. Звериный стиль со своим уникальным набором образов является важным индикатором принадлежности определенного народа к культурному «пространству» евразийских степей I тыс. до н. э. – середины I тыс. н. э. Как отмечал Д. Г. Савинов, звериный стиль позволительно воспринимать как маркёр, как некую общую характерную черту, которая демонстрирует принадлежность к «скифскому миру» [Савинов, 2003, с. 53]. Естественно, в силу географических особенностей его территория, от Центральной Европы до Восточного Китая, разделяется на провинции и каждой из них присущи определенные черты, свойственные только ей и отчасти соседним провинциям.

Для раннего железного века долины Верхнего Инда наскальные изображения являются основным археологическим источником, так как крайне мало исследованных археологических памятников относится к данному периоду, преимущественно известны случайные находки. Именно петроглифы в зверином стиле выступают эффективным инструментом для выявления миграций. Однако вопросы, связанные с установлением культурной принадлежности изображений, их датировки и путей проникновения центральноазиатских народов в долину Верхнего Инда до сих пор являются не решенными. Таким образом, в задачи данного исследования входит историографический анализ с целью рассмотрения основных подходов к проблеме культурной и хронологической атрибуции петроглифов Верхнего Инда.

Ладакх в Индии

Самое раннее упоминание о петроглифах в Ладакхе опубликовано австро-венгерским исследователем и лингвистом Кароли Йено Уйфалви де Мезекевесд [Ujfalvy, 1884, S. 248]. Планомерные исследования региона были начаты в 1980-х гг. благодаря деятельности MAFAC (Mission Archéologique Françaiseen Asie Centrale / Французская археологическая миссия в Центральной Азии). Первый обстоятельный труд, посвященный петроглифам Ладакха, был написан Анри-Поль Франкфором с соавторами Даниэлем Клодзински и Жоржом Масклем [Francfort et al., 1992]. Исследователи опубликовали петроглифы, относящиеся к бронзовому и железному векам, а также привели обширный корпус аналогичных изображений из Гилгит-Балтистана и Западного Тибета, отметив свидетельства связей с Центральной Азией (Казахстан, Алтай, Монголия) [Francfort et al., 1992, p. 147, 150, 156, fig. 13, 15–16, 26]. Аналогиями из Китая выступили нефритовые украшения в форме оленей из гробницы Жуцзячжуан, Западная Чжоу, Шэньси, IX в. до н. э. и китайские бронзовые изделия VI– V вв. до н. э. [Ibid., p. 151, 154, fig. 9–11, 21]. Хотя было рассмотрено всего около десяти наскальных изображений из Ладакха в зверином стиле, А.-П. Франкфор предложил примерную датировку, основанную на межрегиональных аналогиях VII–IV вв. до н. э. [Ibid., p. 181]. Дальнейшие исследования А.-П. Франкфора привели его к поиску основного пути проникновения звериного стиля в долину Верхнего Инда из Синьцзяна. Он приходит к выводу, что такие памятники, как Сянбаобао, Люшуй, Яньбулакэ, Чжагуньлукэ, Сатма-Мазар, Янхай, «связаны с миром, называемым скифо-сибирским или сакским середины I тыс. до н. э.»1 [Francfort, 2001, p. 55].

С конца XX в. независимый швейцарский ученый Мартин Вернье начинает работать над тщательной документацией петроглифов Ладакха. В своем первом обобщающем исследовании автор отметил, что часть изображений «можно связать с хорошо известным миром петроглифов Центральной Азии и Южной Сибири» [Vernier, 2007, p. 29–30, 66]. М. Вернье провел стилистическо-типологический анализ петроглифов и пришел к выводу, что выделенная им подгруппа С является результатом контакта центральноазиатских народов и местного населения [Ibid., p. 79]. Также М. Вернье отмечает, что подобные орнаментальные украшения тела с помощью кругов, завитков и волют на плечах и бедрах животных засвидетельствованы в культуре хунну, причем общая форма тела также в некоторой степени схожа [Vernier, 2016, p. 91].

С 2006 г. к исследованиям М. Вернье присоединилась ученица А.-П. Франкфора Лорианна Брюно. В своей диссертации Л. Брюно упоминает о 85 зооморфных петроглифах в зверином стиле в Ладакхе, орнаментированных волютами и спиралями, однако опубликованы только 57 изображений [Bruneau, 2010, t. 1, p. 243, 245; Bruneau, Vernier, 2007, p. 25]. Исследователь включила около 125 памятников наскального искусства в свою диссертацию, но в настоящее время в Ладакхе известно не менее 360 памятников, и с каждым годом их обнаруживается всё больше 2. Тем не менее, наскальных изображений в зверином стиле в регионе относительно немного. Л. Бруно проанализировала петроглифы Ладакха со статистической точки зрения, сравнивая их с петроглифами Центральной Азии и Тибета, продолжая исследования своего научного руководителя А.-П. Франкфора. Автор хотя и приводит множество аналогий с других территорий Евразии, но не рассматривает, «как, когда, откуда и кем звериный стиль был введен в Ладакх», а «стремится предоставить все данные, необходимые для такого будущего анализа», датируя изображения в широком диапазоне – I тыс. до н. э. [Bruneau, 2010, t. 1, p. 28]. В 2007 г. Л. Брюно и М. Вернье опубликовали статью, посвященную звериному стилю Ладакха, где они провели краткий анализ выявленных изображений для уточнения распределения петроглифов звериного стиля, их численного значения в отношении всего наскального искусства данной территории. Также исследователи определили характерные черты и мотивы: выделение мышц на теле, состоящих из s-образных мотивов, позы на цыпочках, сцены преследования [Bruneau, Vernier, 2007, p. 6]. В этой работе исследователи связывают данные петроглифы с сакским влиянием.

Одним из ведущих специалистов по археологии и истории Тибетского нагорья является Джон Винсент Белецца. Основным объектом его исследования выступают материалы тибетского уезда Рутог, которые он анализирует с привлечением широкого круга источников со всей Евразии. Наскальное искусство Тибета и Ладакха он датирует второй половиной I тыс. до н. э., связывая с сакским влиянием [Bellezza, 2020, p. 140, 145]. Дж. В. Белецца считает, что «обмен и аккультурация, а не миграция и ассимиляция, по-видимому, были основными механизмами передачи искусства звериного стиля евразийских степей на Тибетское нагорье» [Ibid.].

В 2013 г. Л. Брюно и Дж. В. Белецца на основании близкого художественного стиля наскального искусства Ладакха и Западного Тибета (Рутог) выдвинули новый термин – «стиль Западного Тибетского плато» [Bruneau, Bellezza, 2013, p. 123–129; fig. IV.11–IV.21; p. 143, fig. V.24; p. 144, fig. V.25]. Авторами выделены восемь типов изображений, характеризующие этот стиль: яки и охота на яков; олени и каприды; кошачьи; лошади; всадники на лошадях; кхьюнг; необычные антропоморфы; нефигуративные изображения [Ibid., p. 59–60]. Выделенный авторами стиль объединяет разновременные изображения – от неолита до буддийского времени (1500-е гг. до н. э. – 1300-е гг. н. э.) [Ibid., p. 8–9]. Вследствие этого он не охватывает весь художественный репертуар регионов. Существует много петроглифов, характерных только для Ладакха и только для Западного Тибета, которые явно отличают эти регионы друг от друга. Относительно звериного стиля исследователи полагают, что его проникновение в регион произошло в середине I тыс. до н. э. из Центральной Азии. При этом древние культурные черты массово сохранялись в протоисторическом и раннеисторическом периодах (100 г. до н. э. – 650 г. н. э.), являясь анахроничным продолжением железного века [Ibid., p. 51–52].

В 2016 г. новые группы петроглифов в Занскаре были открыты и исследованы Н. В. По-лосьмак в ходе работы российско-индийской экспедиции на западе Гималаев, но изображений в интересующем нас зверином стиле среди них нет [Полосьмак и др., 2018]. Недавно географический диапазон наскальных изображений в зверином стиле, близких по иконографии к петроглифам долины Верхнего Инда, был расширен до Восточного Тибета. Среди петроглифов в зверином стиле около двух десятков диких оленей и яков, декорированных двойными волютами [Belezza, 2020, p. 121]. На основе опубликованных материалов можно отметить памятники Тацюн, Сайкан, Гэнчжо, Майсун [Wenjing, Xiaokun, 2021, fig. 8, 11; Man et al., 2022, fig. 17, 20]. Уникальным петроглифом в зверином стиле для данного региона является изображение оленя из Тацюна в жертвенной позе с подогнутыми ногами и с двойной волютой [Ibid., fig. 8]. Если раньше у исследователей были сомнения в том, что Цинхай может служить одним из «коридоров» продвижения петроглифической традиции древних кочевников в Тибет [Комиссаров и др., 2008, с. 106], то новые открытия петроглифов, выполненных в зверином стиле, имеющих предметное, тематическое и стилистическое сходство с петроглифами Верхнего Тибета, маркируют возможный миграционный путь культуры скифского облика из Северного Китая.

Характеристика памятников и стиля Ладакха

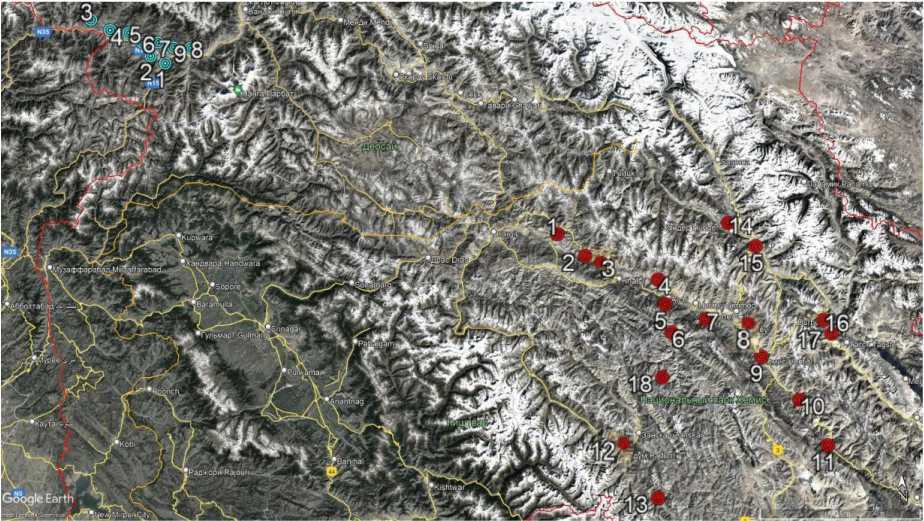

На сегодняшний день опубликованы материалы по 18 памятникам Ладакха, где обнаружены петроглифы в зверином стиле (рис. 1). Они расположены преимущественно вдоль рек Инда и Занскара, в долинах Инд, Нубра. Также они были обнаружены в долине Каргил, но не опубликованы. Согласно проведенным полевым исследованиям, на различных участках количество петроглифов в зверином стиле относительно общего количества незначительно [Bruneau, Vernier, 2007, p. 28]. Например, на Замтанге из 825 обнаруженных петроглифов, только 14 выполнены в зверином стиле. Исключением является Домкхар, где из 154 петроглифов 44 относятся к звериному стилю, но полностью не опубликованы [Ibid., p. 29].

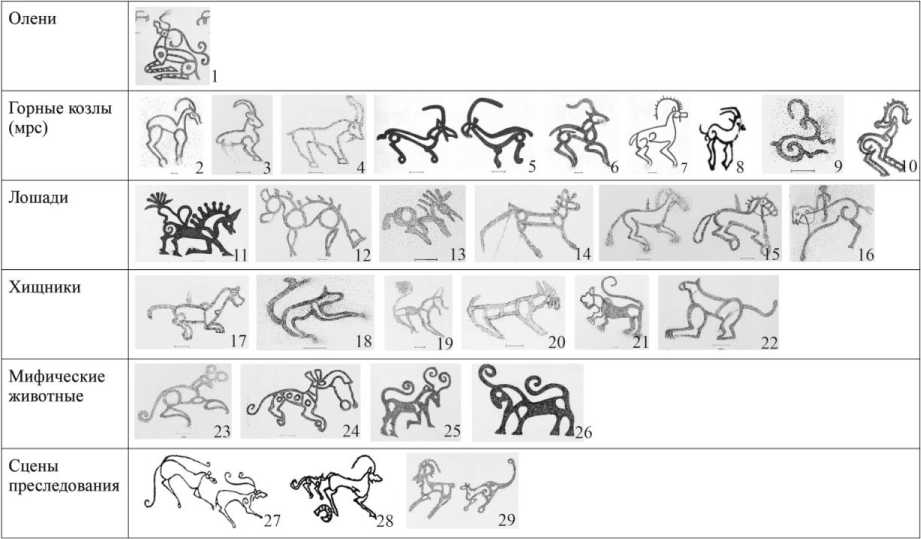

Все петроглифы выполнены в контурной выбивке, часть из них дополнительно прошлифована. Самыми распространенными зооморфными наскальными изображениями являются: олени (13), горные козлы (11), яки (3), лошади (3) (рис. 2, 1–26). Только четыре изображения из Домкхара, Дачи Зампа, Канутце и Стагмо не орнаментированы (рис. 2, 3, 4, 8, 17, 38), все остальные изображения копытных сопровождаются различными орнаментальными мотивами, вписанными в тела животных: двойная волюта, завитки на плече или бедре, продольные полосы, круги, точки и линии, подчеркивающие мышцы животного (рис. 2, 1, 2, 5–7, 9–16, 18–33, 35–37, 39–41). Все рога оленей изображены по-разному, в анфас (видны сразу два рога) или в профиль (рис. 2, 1–11). Имеются изображения копытных с обращенной назад головой, три из которых олени, на Пляже Баджо Бадро, Тангце, Хару, Чар (рис. 2, 4, 9, 11, 40, 41).

Рис. 1 . Карта памятников с петроглифами в зверином стиле долины Верхнего Инда:

Ладакх в Индии (отмечены красным): 1 – Канутсе; 2 – Между Лехдо и Чумитанг; 3 – Домкхар; 4 – Алчи; 5 – Яру Зампа; 6 – Долина Чиллинг; 7 – Чоксти; 8 – Стагмо; 9 – Хару; 10 – Пляж Баджро Батто; 11 – Киари; 12 – Замтанг; 13 – Чар; 14 – Дискит; 15 – Юлкам Топко; 16 – Дурбук 1; 17 – Тангце; 18 – Дачи Зампа; Гилгит-Балтистан в Пакистане (отмечены зеленым): 1 – Талпан; 2 – Чилас; 3 – Минар Гах; 4 – Ходар; 5 – Дадам Дас; 6 – Гичой Дас; 7 – Ошибат; 8 – Хомар Дас; 9 – Дарбарати Дас

Fig. 1 . Map of monuments with petroglyphs in the animal style of the Upper Indus Valley:

Ladakh in India (marked in red): 1 – Kanutse; 2 – Between Lehdo and Chumitang; 3 – Domkhar; 4 – Alchi; 5 – Yaru Zampa; 6 – Chiling valley; 7 – Choksti; 8 – Stagmo; 9 – Kharu; 10 – Bajro Batto Beach; 11 – Kiari; 12 – Zamthang; 13 – Char; 14 – Discit; 15 – Yulkam Topko; 16 – Durbuk 1; 17 – Tangtse; 18 – Dacha Zampa. Gilgit-Baltistan in Pakistan (marked in green): 1 – Thalpan; 2 – Chilas; 3 – Minar Gah; 4 – Hodar; 5 – Dadam Das; 6 – Gichoy Das; 7 – Oshibat; 8 – Khomar Das; 9 – Darbarati Das

Петроглифы с изображением хищников встречаются на следующих памятниках: Домк-хар (9), Замтанг (5), Чанга (1), Стагмо V (1), Сумдо 2 (1), Киари (1) и Тангце (2) (рис. 2, 28 – 43 ). Сцены преследования представлены на Домкхаре, Тангце, Хару, Замтанг, Киари – распределены равномерно по всему региону Ладакх (рис. 2, 37 – 41 ). Важно отметить, что несколько сцен преследования из Тангце в Ладакхе и Римодонга, Рутог в Западном Тибете 3

|

Олени |

|

|

1 5 ^2 3 4 5 a 6 ^7 8 10 L 41^ |

|

|

Горные козлы (мрс) |

^r ^^[ ЧЖэ) l^r Hat У 9 12 13^ 14Ц1 Uiysx V^*^I6 ^17 ^У# 18 19 |

|

Яки (крс) |

UV 20 21 V " 22 23 |

|

Лошади |

U О 24 V У 25 “ " " 26 |

|

Хищники |

/Я ^^ ^^ ^^fe *^^ f^ ^-Я *in) ^^^ SH? ( 27 J ^28^ ^^29 7^ 30 ^31*"' 32 33 34 ' 35 W36 |

|

Сцены преследования |

^Я^ ^^ -Hw ^^^ .^Ж" y^ 37 *x 38 ” Я О39 40 ^^^^Нд] |

|

Птицы (петухи-фениксы) |

е^Ж.^.^^-?М.^ |

Рис.2. Петроглифы в зверином стиле Ладакха, Северная Индия:

Тангце: 9 , 41 ; долина Чиллинг: 31 по [Thasngspa, 2014, fig. 1.14, 1.4.b], 10 , 32 ; Хару: 40 ; Домкхар: 1 , 2 *, 3 , 6 , 7 , 14 , 23 , 25 , 30 по [Thasngspa, 2014, fig. 1.11.e, 1.11.b, 1.11.c, 1.11.f, fig. 1.11.a, 1.11.g], 5 по [Vernier, 2007, Ill. 24], 15 , 29 по [Vernier, Bruneau, 2017, fig. 5, 6], 22 по [Bruneau, Bellezza, 2013, fig. IV.16], 39 ; Дачи Зампа: 4 ; Яру Зампа: 34 ; Канутсе: 8 ; Алчи: 36 по [Bruneau, 2010, t. 4., ill. IV-31, IV-46, III-47, III-14.a, III-48.b]; Чар: 11 ; Чоксти: 24 по [Francfort et al., 1992, fig. 20, 7 ]; Дурбук 1: 12 **; между Лехдо и Чумитанг: 13 ; Киари: 26 , 27 , 37 по [Bellezza, 2020, fig. 7.17, 7.19]; Дискит: 16 , 20 , 28 по [Devers et al., 2015, p. 37]; Стагмо: 17 ; Замтанг – 23 , 35 , 38 по [Vernier, 2016, fig. 5, 31, 32, 39]; Пляж Баджро Батто: 33 по [Bruneau, Bellezza, 2013, fig. V.21]; Юлкам Топко: 18 , 19 ***; петроглифы птиц с разных памятников: 42–55 по [Vernier, Bruneau, 2017, fig. 21.3.F]

(* Thasngspa T. L. Petroglyphs of Ladakh. 2021. Fig. 7g, 7.е, 8, 7.е, 20.a. URL: https://www.sahapedia.org/ petroglyphs-ladakh (дата обращения 20.06.2023); ** Mehta V. The Hidden Rock Art of Ladakh. 2017. Fig. 8. URL: https://www . tibetarchaeology.com/may-2017/ (дата обращения 30.06.2023); *** Vernier M., Bruneau L. Mission archéologique fran-co-indienne au Ladakh. Archive ouverte HAL. Rapport. 2015 Fig. 5. URL: http://www.mafil.org/wp-content/uploads/ 2013/04/MAFIL-2015-rapport-web.pdf (дата обращения 30.06.2023))

Fig.2. Petroglyphs in the animal style of Ladakh, Northern India:

Tangtse: 9 , 41 ; Chiling valley: 31 by [Thasngspa, 2014, fig. 1.14, fig. 1.4.b], 10 , 32 ; Kharu: 40 ; Domkhar: 1 , 2 *, 3 , 6 , 7 , 14 , 23 , 25 , 30 by [Thasngspa, 2014, fig. 1.11.e, 1.11.b, 1.11.c, 1.11.f, fig. 1.11.a, 1.11.g], 5 by [Vernier, 2007, Ill. 24], 15 , 29 by [Vernier, Bruneau, 2007, fig. 5, 6], 22 by [Bruneau, Bellezza, 2013, fig. IV.16], 39 ; Dacha Zampa: 4 ; Yaru Zampa: 34 ; Kanutse: 8 ; Alchi: 36 by [Bruneau, 2010, t. 4. ill. IV-31, IV-46, III-47, III-14.a, III-48.b]; Char: 11 ; Choksti: 24 by [Francfort et al., 1992, fig. 20, 7 ]; Durbuk 1: 12 **; between Lehdo and Chumitang: 13 ; Kiari: 26 , 27 , 37 by [Bellezza, 2020, fig. 7.17, 7.19]; Discit: 16 , 20 , 28 by [Devers et al., 2015, p. 37]; Stagmo: 17 ; Zamthang: 23 , 35 , 38 by [Vernier, 2016, fig. 5, 31, 32, 39]; Bajro Batto Beach: 33 by [Bruneau, Bellezza, 2013, fig. V.21]; Yulkam Topko: 18 , 19 ***; petroglyphs of birds from different monuments: 42–55 by [Vernier, Bruneau, 2017, fig. 21.3.F]

(* Thasngspa T. L. Petroglyphs of Ladakh. 2021. Fig. 7g, 7.е, 8, 7.е, 20.a. URL: https://www.sahapedia.org/ petroglyphs-ladakh (accessed 20.06.2023); ** Mehta V. The Hidden Rock Art of Ladakh. 2017. Fig. 8. URL: https://www.Tibetarchaeology.com/may-2017/ (accessed 30.06.2023); *** Vernier M., Bruneau L. Mission archéologique franco-indienne au Ladakh. Archive ouverte HAL. Rapport. 2015 Fig. 5. URL: http://www.mafil.org/wp-content/uploads/2013/04/MAFIL-2015-rapport-web.pdf (accessed 30.06.2023))

настолько близки по стилю, что за их созданием должен стоять общий культурный и / или художественный источник (рис. 2, 9 , 41 ) [Bellezza, 2020, fig. 7.23]. Изображения хищников можно идентифицировать по загнутому хвосту и когтям, раскрытой пасти. Все они показаны бегущими. Орнаментальные мотивы, украшающие тела, как и у копытных, разнообразны: двойные волюты, завитки, полосы, глаз почти всегда обозначается точкой или кружком. Крайне редко мы видим сюжет преследования, столь распространенный в зверином стиле евразийских степей.

В петроглифах Ладакха также много изображений птиц, и все они выполнены в одной манере: шагающая или бегущая, с крупным овальным корпусом, заостренным клювом, короткими крыльями, выделенным глазом, гребнем и длинным хвостом (рис. 2, 42 – 55 ). В подобной стилистике мы находим изображения в пазырыкской культуре и древнекитайской бронзе, интерпретируемые исследователями как образы петухов и «фениксов» [Руденко, 1952, с. 185]. Более того, на памятнике Замтанг имеется петроглиф со сценой преследования горного козла птицей, выполненной в рассматриваемой нами стилистике (рис. 2, 38 ).

Гилгит-Балтистан в Пакистане

Планомерное исследование наскальных изображений нижней части долины Верхнего Инда были начаты в 1980 г. профессором Карлом Йеттмаром (Гейдельберг, Германия) и археологом Ахмадом Хасан Дани (Исламабад, Пакистан). В период с 1981 по 1988 г. в рамках пакистано-германского проекта полевые работы в окрестностях деревень Чилас и Талпан проводились под их руководством при участии В. Тьюальта и различных сотрудников. Благодаря деятельности К. Йеттмара в 1982 г. был создан «Исследовательский центр наскального искусства и надписей на Каракорумском шоссе Гейдельбергской академии наук». В 1989 г. под руководством Х. Гауптмана были продолжены археологические и топографические исследования в Гилгит-Балтистане. Одиннадцать монографий, опубликованные в серии MANP с 1994–2013 г., предоставляют подробную информацию о выявленных 16 памятниках, по каждой плоскости и отдельному изображению: размер, расположение, степень патинизированности, технологические и стилистические особенности. Весной 2010 г. полевые археологические работы на этом участке долины Верхнего Инда были завершены.

Карл Йеттмар, будучи ведущим специалистом по искусству эпохи бронзы и раннего железного века Евразии, первым отметил общие мотивы в наскальном искусстве долины Верхнего Инда, Южной Сибири и Китая [Jettmar, 1982; Jettmar, Thewalt, 1987, p. 12–14]. По его мнению, долина Верхнего Инда не была «дополнительной» провинцией звериного стиля, а, скорее, он достиг этого региона в результате культурного распространения и / или иммиграции. Исследователь отметил, что во всех восточных районах степей наблюдается общая тенденция к спиралям и волютам, а недостающие звенья, возможно, существовали в Синьцзяне и связаны с сакской художественной традицией [Jettmar, Thewalt, 1987, p. 13–15; Jettmar, 1991, p. 6–7]. Относительно продолжительности использования звериного стиля в регионе К. Йеттмар отмечает, что некоторые изображения могут представлять собой анахронизм, созданный теми, кто следовал древним художественным традициям, воспроизводя «национальные символы» своих предков – воинов-кочевников, с целью заявить о своей социальной и этнической идентичности в регионе, который был местом встречи многих религий и народов [Jettmar, 1989].

Одной из важных стилистических черт петроглифов Гилгит-Балтистана, отмеченных К. Йеттмаром и Х. Гауптманом были западноиранские (ахеменидские) мотивы. Например, в наскальном искусстве присутствуют изображения копытных в типичной позе книлауф (с согнутыми коленями), известной из искусства Ахеменидов [Hauptmann, 2007, p. 28].

Рис. 3. Петроглифы в зверином стиле Гилгит-Балтистана, Северный Пакистан:

Талпан: 1 , 13 , 18 , 22 , 23 по [Denwood, 2009, S. 351, 356, 357, 366, 358], 10 , 11 , 14 , 19 , 21 , 25 , 26 по [Bandini-König, Fussman, 1999, S. 302, 392, 399, 299, 303], 9 по [Fussman, 2007, S. 327], 27 ; Минар Гах: 8 ; Чилас: 28 по [Jettmar, Thewalt, 1987, fig. 7, 9, 8], 29 ; Ходар; 15 , 24 по [Bandini-König, Fussman, 1999, S. 278, 513, 522]; Дадам Дас: 3 , 23 по [Bemmann, Hinüber, 2005, S. 220, 255]; Гичой Дас: 2 ; Хомар Дас: 6 , 7 ; Дарбарати Дас: 5 по [Bandini, Fussman, 2011, S. 362, 364, 371, 378]; Ошибат: 4 , 12 , 17 , 20 по [Bemmann et al., 1994, S. 192, 195, 190, 194]

Fig. 3. Petroglyphs in the animal style of Gilgit-Baltistan, Northern Pakistan:

Thalpan: 1 , 13 , 18 , 22 , 23 by [Denwood, 2009, S. 351, 356, 357, 366, 358], 10 , 11 , 14 , 19 , 21 , 25 , 26 by [Bandini-König, Fussman, 1999, S. 302, 392, 399, 299, 303], 9 by [Fussman, 2007, S. 327], 27 ; Minar Gah: 8 ; Chilas: 28 by [Jettmar, Thewalt, 1987, fig. 7, 9, 8], 29 ; Hodar; 15 , 24 by [Bandini-König, Fussman, 1999, S. 278, 513, 522]; Dadam Das: 3 , 23 by [Bemmann, Hinüber, 2005, S. 220, 255]; Gichoy Das: 2 ; Khomar Das: 6 , 7 ; Darbarati Das: 5 by [Bandini, Fussman, 2011, S. 362, 364, 371, 378]; Oshibat: 4 , 12 , 17 , 20 by [Bemmann et al., 1994, S. 192, 195, 190, 194]

К тому же культурному влиянию относится сцена с воином, одетым в кафтан-гаунака с пришивным складчатым подолом, подпоясанным широким ремнем, в ноговицах и полусапогах, а также в головном уборе полуяйцевидной формы, по нижнему краю его скрепляет лента, концы которой свисают сзади [Hauptmann, 2007, fig. 20]. В одной руке воин держит кинжал, а в другой – горного козла за ногу. Как известно по письменным источникам, западноиранское влияние простиралось до верхней части долины Инда в период экспансии империи Ахеменидов за пределы Мидии и Персии при царе Кире II (559–529 гг. до н. э.).

Характеристика памятников и стиля Гилгит-Балтистана

На сегодняшний день известно, что памятники с наскальными изображениями в зверином стиле в Гиглит-Балтистане расположены в 300 км от памятников Канутсе и Домкхар в Ладакхе (см. рис. 1). Все они расположены вдоль реки Инд: Талпан, Ошибат, Хомар Дас, Хо-дар, Чилас, Дардарбати Дас, Дадам Дас, Гичой дас, Минар Гах [Bemmann et al., 1994; Bandini-König et al., 1997; Bandini-König, Fussman, 1999; Hauptmann, 2007; Bemmann, Hinüber, 2005]. По опубликованным материалам, из тысяч петроглифов, только 29 изображений выполнены в зверином стиле. Все изображения объединяют динамизм, поза на цыпочках, сцены преследования, орнаментальные мотивы, акцентирующие передние и / или задние конечности завитком, волютами или кругом. Как и в Ладакхе все петроглифы выполнены контурной выбивкой, часть из них дополнительно прошлифована. Большинство изображений копытных – козерог (13), лошадь (7), олень (1) (рис. 3, 1–16). В петроглифах Северного Пакистана часто встречаются изображения хищников как в сценах преследования, так и одиночные (рис. 3, 17–22, 27–29). Как и в Ладакхе, их можно идентифицировать по загнутому хвосту и когтям, в ряде случаев показана раскрытая пасть. Все они изображены бегущими, с двумя ногами, кроме одного случая, где у животного показаны четыре ноги. Орнаментальные мотивы, украшающие тела хищников, идентичны таковым у копытных. Среди зооморфных петроглифов встречаются изображения мифических животных, которые были созданы под иранским влиянием.

Заключение

Таким образом, одной из самых больших проблем в изучении петроглифов в зверином стиле долины Верхнего Инда является хронологическая и культурная атрибуция. К. Йеттмар определил три основные линии проникновения звериного стиля в долину Верхнего Инда – из Иранского нагорья, Памира и Синьцзяна, связывая их с миграциями ахеменидов и саков в VI–IV вв. до н. э. Исследователь первым отметил, что звериный стиль мог использоваться в регионе довольно продолжительное время, выступая своего рода анахронизмом с геральдическими функциями. А.-П. Франкфор относит петроглифы в зверином стиле Ладакха ко второй половине I тыс. до н. э., связывая с сакскими и скифо-сибирскими миграциями. Современные исследователи Л. Брюно и Дж. В. Белецца связывают петроглифы в зверином стиле с сакскими миграциями и склонны датировать их в более широком диапазоне I тыс. до н. э. – первой половины I тыс. н. э., ссылаясь на последующее сохранение данного художественного стиля в регионе.

В связи с новыми открытиями в Восточном Тибете можно предположить, что звериный стиль распространялся по всему Тибетскому нагорью не только с запада и севера, но и с востока, с северо-западных границ Китая. Например, в Цинхае обнаружено около двух десятков петроглифов диких оленей и яков, декорированных двойными волютами, близких стилистически к петроглифам Западного Тибета и Ладакха. В Цинхае также известно изображение оленя в жертвенной позе с двойной волютой. Данный мотив не представлен в других областях Тибета, что говорит о большей включенности Цинхая в орбиту распространения скифо-идных культур.

Список литературы Звериный стиль в петроглифах долины Верхнего Инда (Ладакх, Гилгит-Балтистан)

- Варенов А. В. Звериный стиль в петроглифах Западного Тибета // Археологические памятники Южной Сибири и Центральной Азии: от появления первых скотоводов до эпохи сложения государственных образований. СПб.: ИИМК РАН, 2021. С. 42-45.

- Комиссаров С. А., Прокофьева И. В., Черемисин Д. В. Петроглифы Цинхая // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Т. 7, № 3: Археология и этнография. С. 101-106.

- Полосьмак Н. В., Шах М. А., Кундо Л. П. Петроглифы на плитах Занскара (Индия): материалы 2016 года // Археология, этнография и антропология Евразии. 2018. Т. 46, № 2. С. 60-67.

- Руденко С. И. Горноалтайские находки и скифы. Итоги и проблемы современной науки. М.; Л.: АН СССР, 1952. 268 с.

- Савинов Д. Г. Динамика культурного пространства (по археологическим материалам Центральной Азии и Южной Сибири) // Теория и методология архаики. СПб.: МАЭ РАН, 2003. Вып. 3: Стратиграфия культуры. Что такое архаика? С. 52-60.

- Bandini D., Fussman G. Die Felsbildstation Thalpan. Kataloge Ziyarat, Thakot, Khomar Das, Gichoi Das, Dardarbati Das. Mainz: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 2011. 474 S. (Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans. Bd. 10)

- Bandini-König D., Fussman G. Die Felsbildstation Hodar. Mainz: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 1999. 693 S. (Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans. Bd. 3)

- Bandini-König D., Bemmann M., Hauptmann H. Rock Art in the Upper Indus Valley // The Indus: Cradle and Crossroads of Civilizations. Pakistan-Germany Archaeological Research. Islamabad: Embassy of the Federal Republic of Germany, 1997. P. 29-70.

- Bellezza J. V. Tibetan Silver, Gold and Bronze Objects and the Aesthetics of Animals in the Era Before Empire: Cross-cultural Reverberations on the Tibetan Plateau and Soundings from Other Parts of Eurasia. Oxford: BAR Publ., 2020. 169 p.

- Bemmann M., Fussman G., Hinüber O., Sims-Williams N., Bandini D. Die Felsbildstation Oshibat. Mainz: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 1994. 275 S. (Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans. Bd. 1)

- Bemmann M., Hinüber O. Die Felsbildstation Dadam Das. Mainz: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 2005. 325 S. (Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans. Bd. 5)

- Bruneau L. Le Ladakh (état de Jammu et Cachemire, Inde) de l’Âge du Bronze à l’introduction du Bouddhisme: une étude de l’art rupestre. Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2010. T. 1. 333 p.; T. 4. 257 p.

- Bruneau L., Bellezza J. V. The Rock Art of Upper Tibet and Ladakh: Inner Asian cultural adaptation, regional differentiation and the Western Tibetan Plateau Style // Revue d’Etudes Tibétaines. Paris: CNRS, 2013. Vol. 28. P. 5-161.

- Bruneau L., Vernier M. Animal style of the steppes in Ladakh: a presentation of newly discovered petroglyphs // Pictures in transformation: Rock art Researches between Central Asia and the subcontinent. BAR International Series 2167. Oxford: Archeopress, 2007. P. 27-36.

- Denwood P. Die Felsbildstation Thalpan. Mainz: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 2009. 465 S. (Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans. Bd. 9)

- Devers Q., Bruneau L., Vernier M. An archaeological survey of the Nubra Region (Ladakh, Jammu and Kashmir, India) // Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines [Enligne]. 2015. No. 46. 55 p.

- Francfort H.-P. De l’art des steppes au sud du Taklamakan // Bulletin of the Asia Institute. 2001. No. 11. P. 45-58.

- Francfort H.-P., Klodzinski D., Mascle G. Archaic Petroglyphs of Ladakh and Zanskar // Rock Art in the Old World. New Delhi: Indira Gandhi National Center for the Arts, 1992. P. 147- 192.

- Fussman G. Die Felsbildstation Thalpan. Mainz: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 2007. 455 S. (Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans. Bd. 8)

- Hauptmann H. Pre-Islamic Heritage in the Northern Areas of Pakistan // Karakoram: Hidden Treasures in the Northern Areas of Pakistan. Turin: Umberto Allemandi & Co., 2007. P. 21- 40.

- Jettmar K. Petroglyphs and Early History of the Upper Indus Valley: the 1981 expedition - a preliminary report // Zentral asiatische Studien. 1982. Vol. 16. P. 293-308.

- Jettmar K. Animal Style-A Heraldic System in the Indus Valley // Pakistan Archaeology. Karachi, 1989. Vol. 24. P. 257-277.

- Jettmar K. The Art of the Northern Nomads in the Upper Indus Valley // South Asian Studies. 1991. Vol. 7. P. 1-20.

- Jettmar K., Thewalt V. Between Gandhāra and the Silk Roads. Rock-carvings Along the Karakorum Highway. Discoveries by German-Pakistani Expeditions 1979-1984. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1987. 59 p.

- Man L., Jiayangnima L., Huisheng T., Yongxian L., Bednarik R. G. The 2019 survey of petroglyphs in the Qinghai-Tibet Plateau, western China // Rock Art Research. 2022. Vol. 39. P. 143-154.

- Thasngspa T. L. Ancient Petroglyphs of Ladakh: New Discoveries and Documentation // Art and Architecture in Ladakh. Brill’s Tibetan Studies Library, 2014. Vol. 35. P. 15-34.

- Ujfalvy K. J. Aus dem westlichen Himalaya: Erlebnisse und Forschungen. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1884. 330 S.

- Vernier M. Exploration et documentation des petroglyphes du Ladakh 1996-2006. Como: Nodo Libri, 2007. 84 p.

- Vernier M. Zamthang, epicentre of Zanskar’s rock art heritage // Rev. d’Etudes Tibétaines. 2016. No. 35. P. 53-105.

- Vernier M., Bruneau L. Evidence of Human Presence in the Himalayan Mountains: New Insights from Petroglyphs // People and Their Effects on the Himalayas. Cambridge: Uni. Press, 2017. P. 319-332.

- Wenjing Z., Xiaokun W. A Study on the Rock Art of the Tongtian River Basin, Tibetan Plateau of China // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2021. Vol. 14, no. 1. P. 111-127.