1-е Паласа-Сыртское городище в Южном Дагестане

Автор: Малашев В.Ю., Болелов С.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

1-е Паласа-Сыртское городище площадью 1 га находится в 20 км к югу от Дербента. В результате исследований выявлены культурные напластования мощностью до 1,4 м, фиксирующие три этапа функционирования памятника. 1-й период датируется серединой (первой половиной) IV - серединой V в. К этому времени относятся фортификационные укрепления в виде двух рвов. Городище выполняло роль политического центра, на котором могла находиться ставка вождя племенного союза «страны маскутов», и/или являлось культовым центром данного союза. 2-й период синхронизируется со временем возведения Сасанидским Ираном в 440-х гг. сырцовой оборонительной системы в Дербенте и со строительством города Шахристани Йездигерд (Белиджинское городище Торпах-кала). Перестает функционировать Паласа-Сыртский могильник, что может рассматриваться как результат вытесненияИраном маскуто-аланского населения с территории к югу от Дербента. Городище переоборудуется в крепость, находившуюся в оборонительной системе приграничных областей Сасанидского государства. 3-й период характеризуется превращением фортификационного памятника в бытовой. Верхняя хронологическая граница периода - первая половина VII в. - корреспондируется по времени с арабским завоеванием территории Южного Дагестана в 40-50-х гг. VII в.

Южный дагестан, ранее средневековье, кавказская албания, сасанидский иран, маскуты

Короткий адрес: https://sciup.org/143163962

IDR: 143163962

Текст научной статьи 1-е Паласа-Сыртское городище в Южном Дагестане

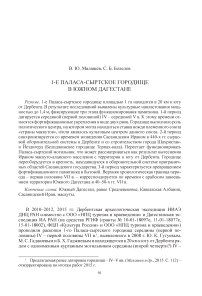

В 2010–2012, 2015 гг. Дербентская археологическая экспедиция ИИАЭ ДНЦ РАН совместно с ООО «НПЦ туризма и краеведения» и Дагестанская экспедиция ИА РАН (на средства РГНФ (гранты № 10-01-18097е, 11-01-18077е, 15-01-18002), ФЦП «Культура России» и ООО «НПЦ туризма и краеведения») проводили раскопки 1-го Паласа-сыртского городища середины (первой половины) IV – первой половины VII в.1, выявленного в 2008 г. Ю. К. Гугуевым, М. С. Гаджиевым и Б. Х. Гаджиевым и находящегося в 20 км к югу от Дербента рядом с одноименным курганным могильником середины (второй четверти?) IV – середины V в. Городище площадью 1 га находится на одном из мысов правого высокого коренного берега р. Рубас при выходе ее на равнину (рис. 1). Цитадель (60 × 50 м) треугольной в плане формы занимает оконечность мыса и вписана в окружающий рельеф. По периметру она была защищена оборонительной стеной из сырцового кирпича, которая в настоящее время с напольной стороны выглядит как вал высотой до 1,3 м от современной поверхности внутри цитадели и шириной 10–15 м у основания. Со стороны крутых склонов мыса оплывшая оборонительная стена представляет собой невысокий гребень. На оконечности мыса прослеживается возвышение (до 1,5 м), вписанное в систему укреплений и являющееся, видимо, остатками башни (рис. 1 – Rp). С южной напольной стороны городище защищено двумя рвами. Внутренний ров примыкает к оборонительной стене и в настоящее время имеет ширину 17–20 м, глубину до 1,2 м и протяженность около 70 м. К югу от него расположена территория, названная «жилой», трапециевидной в плане формы протяженностью около 130 м и шириной от 12 (в СЗ части) до 50 м (в ЮВ части). С юга она полностью ограничена внешним рвом, который имеет в настоящее время ширину до 24 м, глубину до 2,1 м и протяженность около 130 м. Превышение современной поверхности «жилой» территории относительно поверхности за пределами внешнего рва составляет около 1 м.

Вплотную к городищу расположены курганы южной группы Паласа-сырт-ского могильника. В ходе раскопок одного из них, находящегося на расстоянии около 100 м от внешнего рва, выяснилось, что он был возведен на территории усадьбы, вынесенной за пределы городища. Под насыпью обнаружены 17 плотно расположенных хозяйственных ям. Культурный слой незначительный по толщине (до 5 см), что свидетельствует о непродолжительности функционирования данной части памятника и использования ее для размещения здесь хозяйственных сооружений с ямами-зернохранилищами до превращения в участок курганного некрополя.

К комплексу памятника относится также Паласа-сыртское поселение, находящееся на нижней наклонной террасе соседнего мыса правого берега р. Ру-бас, расположено рядом (к ЗСЗ) с городищем. Данное поселение, выявленное Л. Б. Гмырей, раскапывалось ею в 1985–1987 гг.; исследованная площадь составила 130 м² при мощности культурного слоя до 3 м. Датировка поселения, установленная автором раскопок, – IV–VI вв. н. э. Материалы работ частично опубликованы. Сходство керамического материала, синхронность и близость расположения позволяют считать Паласа-сыртские поселение и 1-е городище разными участками единого комплекса. Мощный культурный слой, следы производства и близость к воде Паласа-сыртского поселения позволяют высказать предположение о том, что, возможно, оно являлось производственным кварталом.

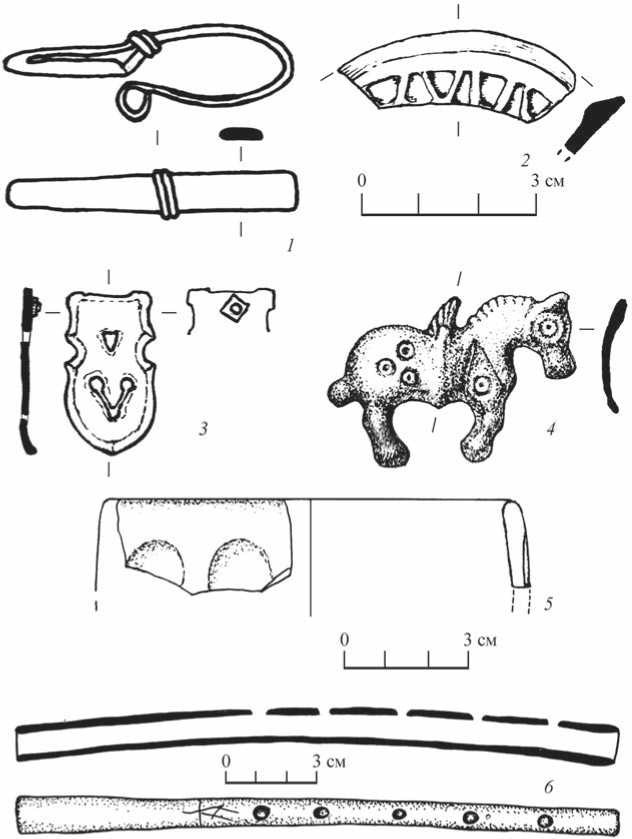

С целью исследования оборонительной стены, рва и определения стратиграфии прилегающих к стене слоев в юго-восточной части цитадели был заложен раскоп 1; общая площадь исследований составила более 200 м². В результате работ выявлены культурные напластования мощностью до 1,4 м. На городище вскрыта часть оборонительной стены из сырцового кирпича, а также остатки сырцово-каменных и каменных бытовых сооружений, с которыми связаны

Рис. 1. Топоплан 1-го Паласа-сыртского городища с указанием места раскопа 1

участки глиняных полов, каменных вымосток, печные конструкции, хозяйственные ямы, вкопанные в грунт крупные тарные сосуды.

К началу существования памятника относятся несколько хозяйственных ям, выявленных в центральной и северной частях раскопа; архитектурные остатки, связанные с ними, не обнаружены. Культурный слой этого времени фиксируется на отдельных участках. В частности, оборонительная стена из сырцового кирпича в центральной части раскопа (рис. 3) была возведена на культурном слое толщиной 20–24 см. Можно предположить, что перед строительством стен в более

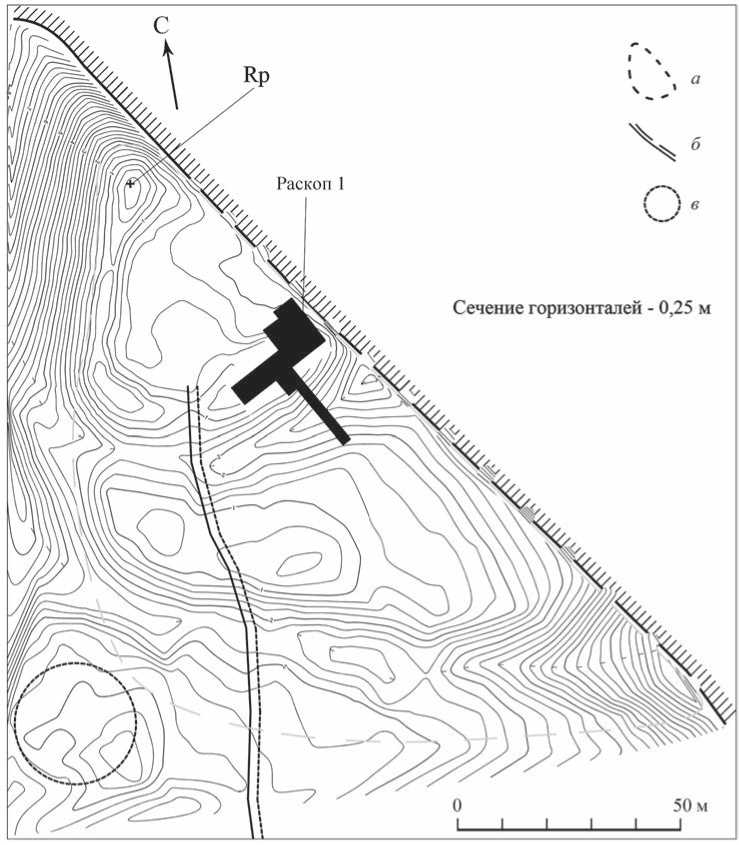

Рис. 2. Индивидуальные находки

1 – бронзовая фибула; 2 – фрагмент бронзового зеркала; 3 – бронзовый наконечник ремня; 4 – бронзовая накладка; 5 – фрагмент стеклянного сосуда; 6 – костяная флейта позднее время поверхность памятника была частично снивелирована, в результате чего ранние напластования уничтожены, а ямы перекрыты глиняными обмазками полов и каменными вымостками, связанными с поздними постройками. Наиболее полная стратиграфическая картина была получена в процессе раскопок в юго-восточной части раскопа. Здесь к началу существования городища относится ров, который постепенно заполнялся культурным слоем. Судя по условиям залегания этих напластований, они накапливались в течение времени, предшествующего возведению в пределах рва сооружений финального периода памятника (рис. 3). Возможно, в это время ров, заполненный культурными отложениями предшествующего времени, превращается в улицу, о чем свидетельствует расположение двух сооружений (№ 5 и 6), выявленных в юго-восточной части раскопа.

В результате раскопок городища получен представительный комплекс находок, большую часть которого составляет керамика, в которой выделяются три основных культурных компонента.

-

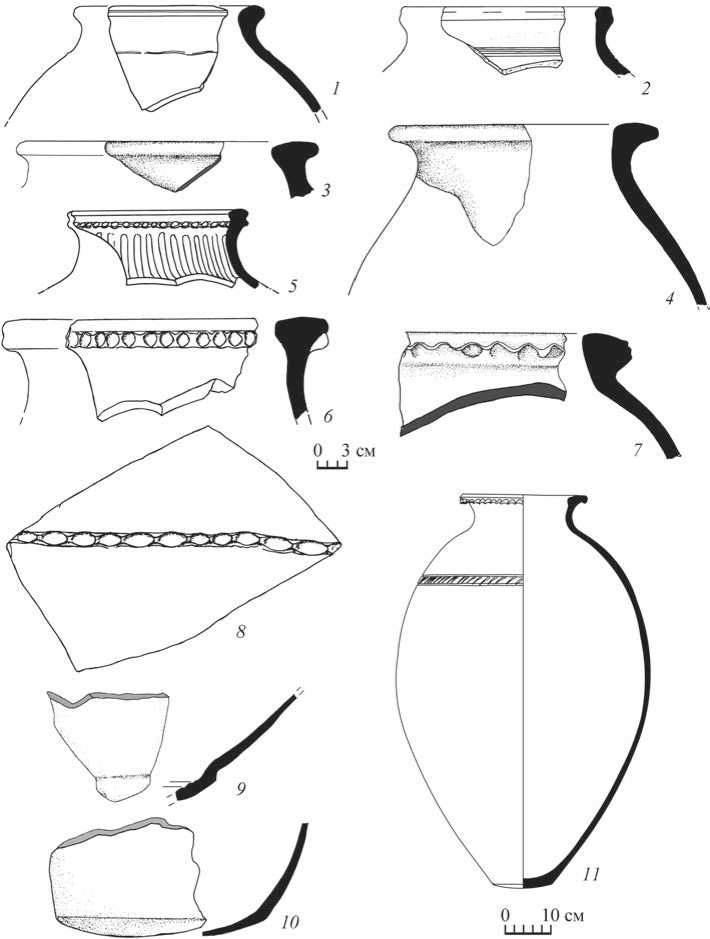

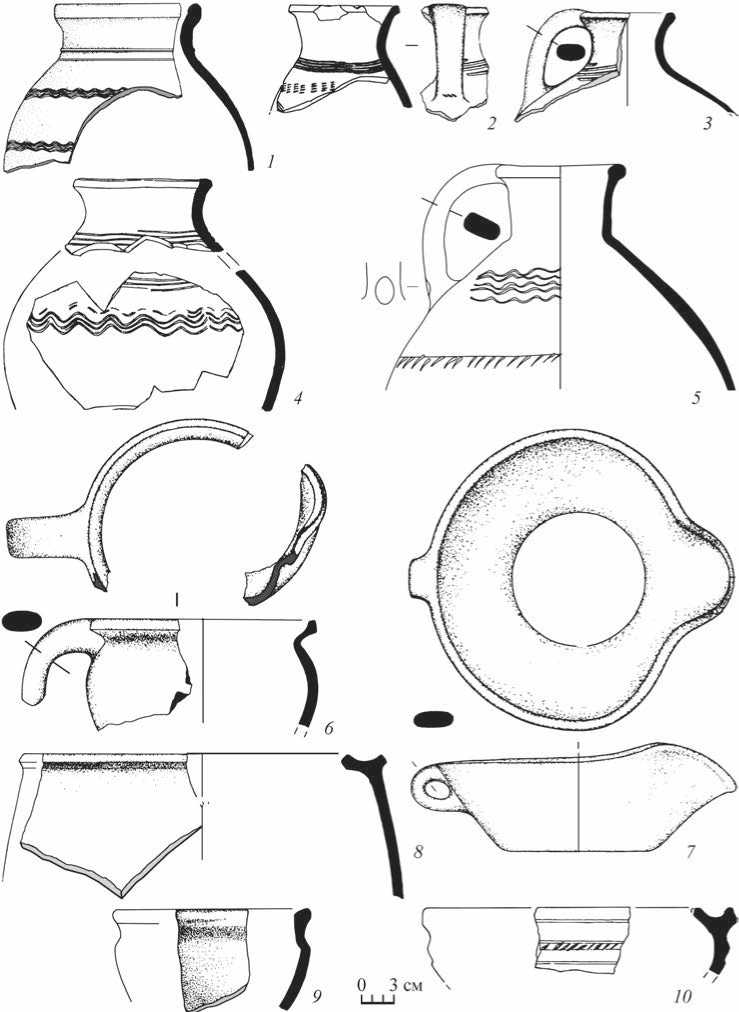

1) Сасанидская столовая и тарная керамика, находящая аналогии в слоях Дербента сасанидского времени ( Гаджиев, Будайчиев , 2013. Рис. 3, 19–24 ; 6, 11 ; 7Б, 16 ; Гаджиев и др ., 2016. Рис. 9, 11 ; 8, 38 ; 11, 17 ; 14, 32 ) и на сасанид-ских памятниках – городище Торпах-кала V–VI вв. в Южном Дагестане ( Гаджиев, Магомедов , 2008. Рис. 10, 1–31 ) и на Гильгильчайской стене, сасанид-ском оборонительном комплексе, сооруженном в начале VI в. ( Алиев и др ., 2004. Рис. 18. С. 462). Керамика изготовлена с использованием гончарного круга. Обжиг в окислительной атмосфере: керамика в изломе розового, оранжевого или беловато-бежевого цвета. Наружная поверхность сосудов покрыта белым или бежевым ангобом. Тесто хорошо отмучено, с примесью мелкого песка, шамота и известняковых частиц, пористое, с кавернами от выгоревших примесей. Стационарная тара представлена сосудами сфероконической формы с узким скругленным дном (рис. 4, 9–11 ); массивные венчики с широкой горизонтальной площадкой украшены валиками с пальцевыми отпечатками или с волнистым оформлением нижнего края (рис. 4, 5–7, 11 ). Плечики декорированы валиками с пальцевыми отпечатками или косыми оттисками инструмента в виде палочки рис. 4, 8, 11 ). Столовые сосуды достаточно разнообразны и представлены рядом специализированных форм. Это – кувшины, орнаментированные по основанию горла и плечикам как поясами желобком и волнистым декором, выполненными инструментом в виде палочки (рис. 5, 3, 5 ) или многозубчатым штампом (рис. 5, 1, 2, 4 ), так и оттисками данных инструментов (рис. 5, 2, 5 ). Встречены также миски (рис. 5, 9, 10 ), миски с ручкой и сливом (рис. 5, 7 ), ковш со сливом (рис. 5, 6 ) и др. Важно подчеркнуть, что в погребениях Паласа-сыртского могильника данная посуда не встречена.

-

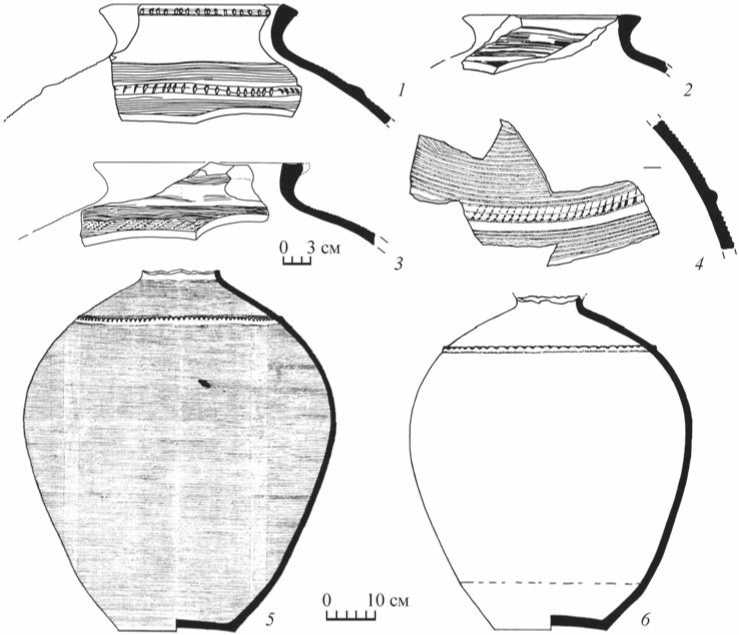

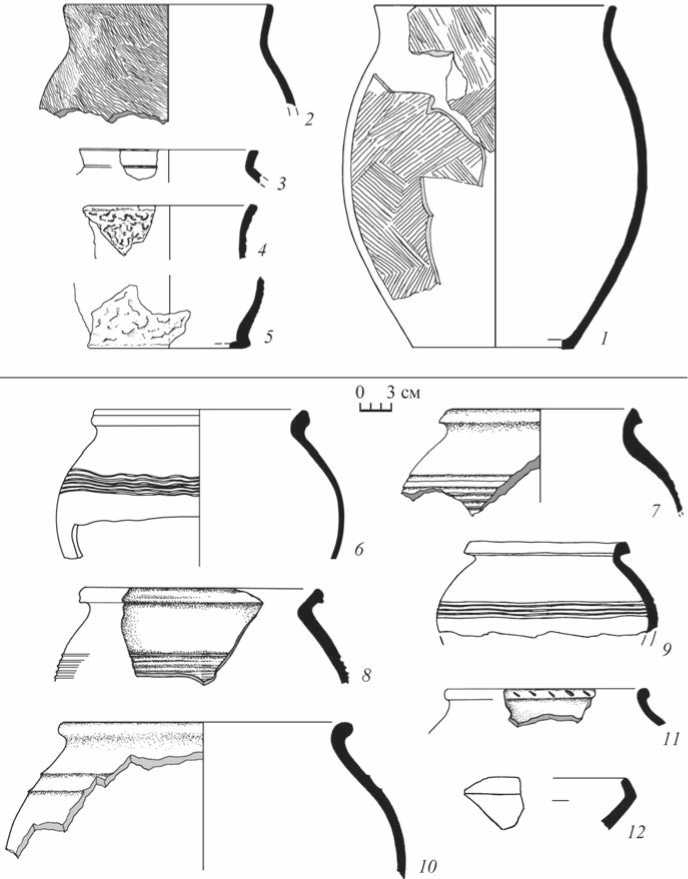

2) Красно- и коричневоглиняная и красноангобированная столовая посуда, а также местная тара с рифлением наружной поверхности (традиции Кавказской Албании). Керамика изготовлена с использованием гончарного круга. Обжиг, как правило, в окислительной атмосфере.

Тарные сосуды изготовлены из хорошо отмученного теста без видимых примесей или с примесью мелкого песка; стенки в изломе красно- / оранжево- / коричневые, иногда с неравномерным обжигом (середина в изломе – серая). Наружная поверхность покрыта горизонтальным рифлением, выполненным многозубчатым гребнем (рис. 6, 1–5 ), внутри – сплошное рифление в разных направлениях. Сосуды сфероконической формы, со слабовогнутым дном (рис. 6, 5, 6 ) и сравнительно массивным подтреугольным в сечении венчиком (рис. 6, 1–4 ). Плечики декорированы налепными валиками, украшенными оттисками палочки или многозубчатого штампа (рис. 6, 1, 3–6 ). Фрагменты данной тары происходят из раскопок Дербента ( Гаджиев и др ., 2016. Рис. 4, 13 ; 9, 13 ; 11, 10 ).

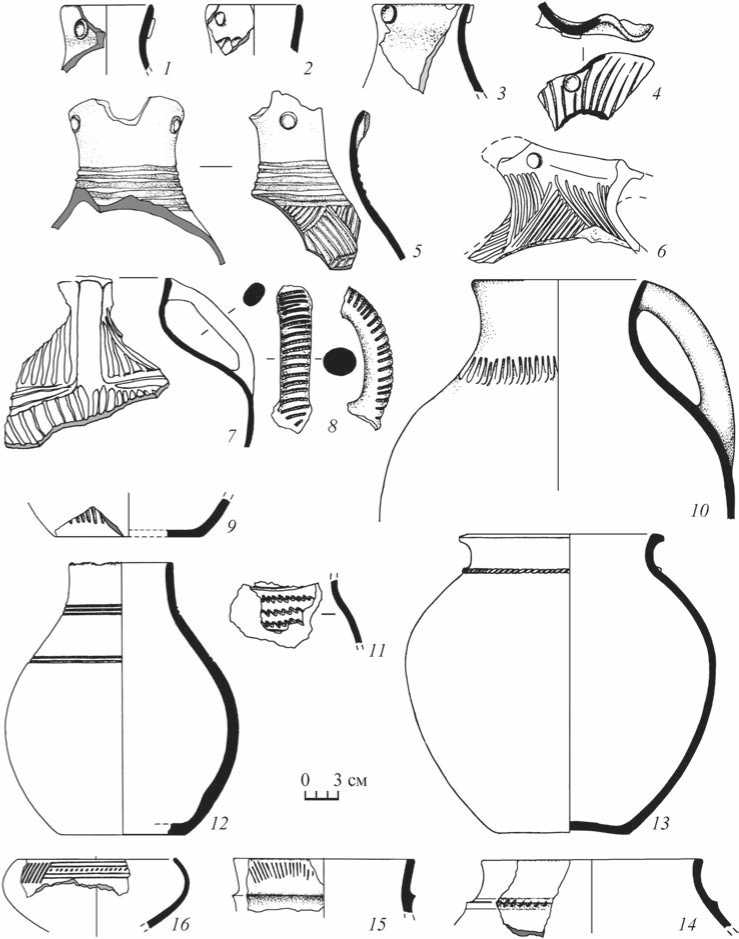

Красноглиняная столовая керамика. Среди данной группы сосудов преобладают кувшины (рис. 7, 1–12 ). Тесто тонко отмучено, без видимых примесей; наружная поверхность покрыта лощением (рис. 7, 1–3, 10–13 ). Слив нередко декорирован небольшими круглыми налепами, имитирующими глаза (рис. 7, 1–6 ); плечики орнаментированы волнистым декором (рис. 7, 10, 11 ). Этот вид керамики имеет значительное количество аналогий в синхронных слоях Дербента ( Гаджиев, Будайчиев , 2013. Рис. 6, 17, 18, 20 ; 9, 33 ; Гаджиев и др ., 2016. Рис. 4, 13–16 ; 8, 39 ; 9, 27 ; 10, 24 ; 12, 20 ). Достаточно большое количество фрагментов принадлежит кувшинам, тулово и горло которых покрыто каннелированным орнаментом (рис. 7, 4–9 ); появление данной разновидности кувшинов можно отнести ко времени не позднее второй половины IV в. ( Малашев и др ., 2015. С. 112), верхняя граница может опираться на поздние комплексы городища (первая половина VII в.). Фрагменты данных кувшинов хорошо представлены в напластованиях Дербента позднеалбанского и сасанидского времени ( Гаджиев, Будайчиев , 2013. Рис. 3, 1–7 ; 6, 20–25, 52 ; 7Б, 11 ; 9, 23–31 ; Гаджиев и др ., 2016. Рис. 4, 17–20 ; 9, 5–7, 28 ; 11, 2, 3 ; 12, 23 ; 14, 27, 31 ), а также в незначительном количестве на са-санидском городище Торпах-кала ( Гаджиев, Магомедов , 2008. Рис. 10, 32–36 ). Красноангобированная столовая посуда (тонкоотмученное тесто без видимых примесей, с лощением поверх ангоба) встречается редко. Это находит соответствие с количеством данной керамики в Дербенте, где ее процент резко уменьшается в напластованиях сасанидского времени ( Гаджиев , 1984. С. 66).

Сероглиняная столовая посуда, изготовленная из тонкоотмученного теста без видимых примесей, достаточно редка и не унифицирована (рис. 7, 14–16 ). Сравнительно малочисленная группа – кухонная сероглиняная посуда (рис. 8, 1–5 ) – отличается более рыхлым тестом и добавками шамота и крупного песка / дресвы. Важные диагностические признаки – покрытие наружной поверхности «расчесами» (рис. 8, 1, 2 ) или обмазкой жидкой глины (рис. 8, 4, 5 ). Последний способ обработки наружной поверхности является характерным признаком керамики Дагестана, встречающимся от раннебронзового времени до финала албанской эпохи ( Давудов , 1996. С. 96).

Рис. 3. Общий план раскопа 1 (2011–2015 гг.)

Условные обозначения к общему плану раскопа : а – сырцовые кирпичи; б – каменная кладка; в – каменная вымостка; г – столбовые ямки; д – индивидуальные находки: 1 – бронзовая накладка в виде крылатого коня; 2 – бронзовый наконечник ремня; 3 – костяная флейта; 4 – бронзовая фибула; 5 – фрагмент бронзового зеркала; 6 – фрагмент верхней части стеклянного сосуда.

Условные обозначения к профилю : е – фас стены из сырцового кирпича; ж – стена из сырцового кирпича в разрезе; з – камни; и – линза золы; к – материк; 1 – плотный суглинок с супесчаными натеками; 2 – плотный гумусированный суглинок серо-коричневого цвета; 3 – плотный комковатый суглинок серого цвета; 4 – плотный комковатый суглинок коричневого цвета; 5 – рыхлый комковатый суглинок зеленовато-коричневого или коричневого цвета с включениями карбонатов; 6 – плотная супесь серо-зеленого цвета; 7 – плотный комковатый суглинок с большим количеством кусков обожженной глины; 8 – обожженная плотная глина красного цвета; 9 – плотный суглинок зеленовато-коричневого цвета; 10 – рыхлый комковатый суглинок зеленовато-коричневого цвета

Рис. 4. Тарная керамика 1-го Паласа-сыртского городища сасанидской традиции

Рис. 5. Столовая посуда 1-го Паласа-сыртского городища сасанидской традиции

Рис. 6. Тарная керамика 1-го Паласа-сыртского городища традиции Кавказской Албании

-

3) Сероглиняная столовая и кухонная керамика, изготовленная с использованием гончарного круга и характерная для памятников типа Андрейаульского городища и аланской культуры Северного Кавказа. Тесто хорошо отмучено; глина столовой керамики (рис. 8, 12 ) - без видимых примесей или с примесью песка, кухонной – с примесью песка или измельченного ракушечника (рис. 8, 6–11 ). Технологически (обжиг, состав примесей) и морфологически (форма горшков, декор плечиков в виде пояса желобков или налепных валиков, а также орнаментация венчиков насечками) данная группа посуды имеет исходные прототипы в памятниках Терско-Сулакского междуречья и в восточных районах аланской культуры ( Гмыря , 1980; Малашев и др. , 2015. С. 112–113). Надо отметить, что аналогичные горшки встречены в слое Дербента IV-VI вв. ( Гаджиев, Будайчи-ев , 2013. Рис. 5, 1–5 ).

Отметим также наличие в нижних напластованиях фрагментов керамики каякентско-харачоевской культуры, свидетельствующей об обживании площади городища еще в позднебронзовое время.

Рис. 7. Столовая посуда 1-го Паласа-сыртского городища традиции Кавказской Албании

Рис. 8. Кухонная посуда традиции Кавказской Албании и посуда традиции памятников типа Андрейаульского городища

1–5 – кухонная посуда 1-го Паласа-сыртского городища традиции Кавказской Албании; кухонная ( 6–11 ) и столовая ( 12 ) посуда 1-го Паласа-сыртского городища традиции памятников типа Андрейаульского городища

Индивидуальные находки представлены бронзовой двучленной прогнутой подвязной фибулой (рис. 2, 1 ), бронзовым литым «геральдическим» наконечником ремня с боковыми вырезами (рис. 2, 3 ), а также фрагментом бронзового зеркала с рельефным орнаментом (рис. 2, 2 ), бронзовой накладкой в виде крылатого коня (рис. 2, 4 ), обнаруженной к контексте финального периода существования памятника и имеющей серию аналогий на территории Дагестана ( Гаджиев, Давудов , 2012), костяной флейтой (рис. 2, 6 ), бусами из стекла, фаянса и горного хрусталя, фрагментами каменных зернотерок и жерновов, дисковидными пряслицами из стенок сосудов, костяными проколками с боковым пазом, орудиями из кремня.

Бронзовая двучленная прогнутая подвязная фибула с пластинчатым корпусом, образующим кольцо-держатель для оси пружины (рис. 2, 1 ), соотносится с застежками серии 16–3–I (конец IV – VI в.) ( Амброз , 1966. С. 57, 68). И. О. Гав-ритухиным они были выделены в блок серий I ( Гавритухин , 2015. С. 217–218). Небольшая, но выразительная серия аналогичных застежек происходит из погребальных комплексов Паласа-сыртского могильника ( Малашев и др. , 2015. Рис. 199, 1–7 ). На сегодняшний день нет оснований рассматривать их датировку ранее конца IV в. (Там же. С. 88–89), верхняя граница может уходить во вторую половину VI в. ( Ковалевская , 2005. Рис. 90, 29 ; Гавритухин , 2001а. С. 43), однако на сегодняшний день на территории Дагестана пока неизвестны находки подобных застежек позже середины V в.

Небольшой бронзовый наконечник ремня с боковыми вырезами (рис. 2, 3). Подобные и близкие ему наконечники выделены И. О. Гавритухиным2 в варианты 2 и 3 малых «геральдических» наконечников с боковыми вырезами, распространенными главным образом в Крыму и на Северном Кавказе (Гавриту-хин, Обломский, 1996. С. 31. Рис. 43; 44). На Кавказе их хронология специально не изучалась; в Крыму они датировались в рамках VII в. (Айбабин, 1990. С. 55. Рис. 2, пр. 103). Однако эти комплексы были передатированы И. О. Гавритухи-ным и отнесены к первым десятилетиям VII в. (Гавритухин, Обломский, 1996. Рис. 68а, 103; 72, гр. 3; 90). Сейчас появление данных наконечников он датирует более ранним временем. В частности, датировка наконечника варианта 3 из погребения 1 склепа 107 могильника Скалистое (Веймарн, Айбабин, 1993. С. 12–13. Рис. 5, 14–15) определяется по пряжке типа Сучидава, основное время производства и использования которых приходится на середину – вторую половину VI в., хотя единично они могли использоваться и позже (Shulze-Dörrlamm, 2009. S. 149–151; Гавритухин, 2009). Нижнюю границу подтверждают находки стилистически близких наконечников в комплексах из Лучистого, датированных второй половиной VI в. (Хайрединова, 2003. С. 133). После третьей четверти VII в. «геральдические» гарнитуры, если не считать отдельных регионов и форм (часто локальных), выходят из употребления (Гавритухин, 2005), притом что рассматриваемые наконечники относятся не к позднейшим типам. Наиболее близкой аналогией наконечнику из Паласа-сырта является находка из катакомбы 89 Мокрой Балки (Афанасьев, Рунич, 2001. Рис. 99, 13), комплекс из которой датирован около 620/630 – 650/670 гг. (Малашев, 2001. Рис. 58; Гав-ритухин, 2001а. С. 48).

На памятнике найдено несколько фрагментов стеклянных сосудов. Среди них следует отметить верхнюю часть слегка закрытого сосуда из зеленого стекла, декорированного несмыкаюшимися шлифованными овалами (рис. 2, 5 ). Судя по всему, это - часть чаши, форма которой близка усеченно-сферической3. Такие чаши, как и их аналоги, украшенные смыкающимися овалами, шестиугольниками и т. д., связываются с мастерскими Сасанидского Ирана. Данные сосуды, украшенные несмыкающимися овалами, специалистами датируются IV–VI вв. ( Whitehouse , 2005. Р. 44), VI-VII вв. или позднесасанидским временем ( Simpson , 2005. Р. 148). Целая форма с верхней частью, близкой паласа-сыртской, известна на городище Судагылан (Мингечаур) в Азербайджане в слое с монетами от Кавада I (484?, 488–496, 499–531 гг.) до Хосрова II (590, 591–628 гг.) ( Ваидов , 1954. Рис. 59, 5 . С. 130–136). Хронологический репер дает также погребение у хут. Дружба, датированное около первой половины VII в. ( Гавритухин , 2001б. Рис. 9, 10 ; 16. С. 36–40, 61). Еще одна находка происходит из кат. 360 Клин-Яр III ( Belinskij, Härke , в печати). В аналитической части к этой публикации данный комплекс отнесен к группе IIIа и датирован 620/630 – 670/680 гг. (см. также: Малашев , 2001. Рис. 58; 62; Гавритухин , 2001а. С. 48). В немногочисленных достоверных комплексах IV–V вв. сасанидские сосуды, украшенные шлифовкой, имеют форму, отличную от паласа-сыртской ( Simpson , 2007. Р. 64; An Jiayao , 2004. Р. 61). Подобные сосуды упоминаются в контексте находок раннеисламского времени ( Джанполадян , 1974. С. 31–32; там литература), однако на этих памятниках присутствуют и более ранние слои, что не исключает примеси раннего материала. Таким образом, чаши, аналогичные рассматриваемой, бытовали в VI – первой половине VII в., но не исключено их появление в V в. Отметим также находку фрагмента аналогичного сосуда на городище Торпах-кала ( Гаджиев, Магомедов , 2008. Рис. 11, 3 ), идентифицируемом с сасанидским городом Шахристан-и Йездигерд (см. ниже).

На основании анализа стратиграфии и комплекса находок выделяются три периода существования памятника.

1-й период городища связан со временем до появления или с началом появления на этой территории носителей культурного комплекса памятников типа «Львовские – Паласа-сырт», что маркируется присутствием в ранних напластованиях посуды, аналогичной керамике могильника, а также стратиграфической позицией усадьбы городища, перекрытой одним из курганов. С этим периодом, очевидно, связана находка бронзовой двучленной прогнутой подвязной фибулы с пластинчатым корпусом, образующим кольцо-держатель для оси пружины (рис. 2, 1). К данному периоду можно отнести фортификационные укрепления в виде рвов, характерных для варварских памятников Северного Кавказа, в частности городищ аланской культуры (Аржанцева, Деопик, 1989. С. 76. Рис. 1). Хронологические рамки 1-го периода – середина (первая половина) IV – середина V в. В это время городище, видимо, являлось политическим центром, на котором могла находиться ставка вождя племенного союза «страны маску-тов», и/или являлось культовым центром данного союза, а Паласа-сыртский курганный могильник являлся центральным кладбищем этого союза, где совершались захоронения представителей отдельных родов и др., входивших в данное объединение (Малашев и др., 2015. С. 119).

Наличие поселенческих памятников (Паласа-сыртского поселения и 1-го Па-ласа-сыртского городища), скорее всего имеющих непосредственное отношение к Паласа-сыртскому могильнику, позволяет ставить вопрос о присутствии оседлого компонента среди населения, оставившего данный некрополь, что может отражать сложную социальную структуру данного общества. Культурная основа компонента оседлого населения точно не ясна. Тем не менее в его составе можно предположить наличие носителей аланской культуры центральных районов Северного Кавказа, для хозяйственно-культурного типа которой характерна оседлая основа большей части населения, о чем свидетельствует наличие крупных городищ («протогородов»), ремесленного производства и др. ( Малашев , 2014). В пользу данного предположения свидетельствуют находки в составе погребального инвентаря Паласа-сыртских курганов сосудов, представляющих собой реплики центральнокавказской керамики IV – начала V в., а также близкие параллели в погребальной обрядности курганных некрополей центральнокавказских городищ, с одной стороны, и Паласа-сыртского курганного могильника, связанного с одноименным городищем, – с другой.

2-й период относится ко времени возведения Сасанидским Ираном в 440-х гг. сырцовой оборонительной системы в Дербенте и строительства Йездигердом II города Шахристан-и Йездигерд (Белиджинское городище Торпах-кала, находящееся в 5 км от 1-го Паласа-сыртского городища), по М. С. Гаджиеву ( Гаджиев , 2001; Гаджиев, Магомедов , 2008). К этому же времени относится окончание функционирования Паласа-сыртского могильника, что может рассматриваться как результат вытеснения Ираном маскуто-аланского населения с территории к югу от Дербента ( Малашев и др. , 2015. С. 154). 1-е Паласа-сыртское городище в это время становится крепостью, являвшейся, по всей видимости, частью оборонительной системы приграничных областей Сасанидского государства. Цитадель городища по периметру обносится сырцовой стеной толщиной около 2 м, сложенной из кирпича размерами от 36 (37) × 37 до 39 × 39 (40) см и толщиной 8–9 см. Культурный слой содержит значительное количество сасанидской столовой и тарной керамики.

3-й период характеризуется превращением крепости в бытовой памятник. В это время разбирается верх оборонительной стены, а сырцовые кирпичи, наряду с крупными камнями и речной галькой, используются в строительстве зданий 3-го периода. В сохранившуюся нижнюю часть крепостной стены «врезаются» каменные стены сооружения № 3 (рис. 3). Площадь внутреннего рва, который к тому времени заполняется культурными слоями предшествующего периода, используется для строительства каменных и сырцовых сооружений (№ 5 и 6) (рис. 3). В строительстве используется обожженный кирпич. Количество сасанидской столовой и тарной керамики в слоях 3-го периода достаточно велико. Верхняя граница существования памятника определяется по находке на полу сооружения № 3 небольшого бронзового наконечника ремня с боковыми вырезами (рис. 2, 3), хронологическая оценка которого (вторая половина VI – первая половина VII в.) корреспондируется по времени с арабским завоеванием территории Южного Дагестана в 40–50-х гг. VII в. или связана с непосредственно предшествующей эпохой.

2-й и 3-й периоды памятника относятся ко времени сасанидского господства на данной территории и суммарно датируются серединой V – первой половиной VII в. Точное время изменения статуса памятника – из крепости в рядовое поселение (граница между периодами 2 и 3) – определить сложно. В качестве предположения, это могло произойти после 60-х гг. VI в., когда в правление Хо-срова I Ануширвана было завершено строительство оборонительной системы Дербента в виде каменной цитадели, двух каменных стен, перекрывающих проход, и горной стены и вследствие этого отпала необходимость содержания небольших крепостей к югу от данного «укрепрайона».

Список литературы 1-е Паласа-Сыртское городище в Южном Дагестане

- Айбабин А. И., 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. 1/Ред. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 3-86.

- Алиев А. А., Алиев И. Н., Гаджиев М. С., Гейтнер М. Г., Кол Ф. Л., Магомедов Р. Г., 2004. Новые исследования Гильгильчайской оборонительной стены//Проблемы истории, филологии, культуры. № 14. С. 441-465.

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга Европейской части СССР. II в. до н. э. -IV в. н. э./Отв. ред. Ю. В. Кухаренко. М.: Наука. 139 с. (САИ; Вып. Д1-30.)

- Аржанцева И. А., Деопик Д. В., 1989. Зилги -городище начала I-го тысячелетия н. э. на стыке степи и предгорий в Северной Осетии//Ученые записки Комиссии по изучению памятников цивилизаций древнего и средневекового Востока Всесоюзной ассоциации востоковедов (археологические источники)/Отв. ред.: Г. А. Кошеленко, С. А. Узянов. М.: Наука. С. 75-107.

- Афанасьев Г. Е., Рунич А. П., 2001. Мокрая Балка. Вып. 1. М.: Научный мир. 250 с.

- Ваидов Р. М., 1954. Раннесредневековое городище Судагылан (Мингечаур)//КСИА. Вып. 54. С. 127-139.

- Веймарн Е. В., Айбабин А. И., 1993. Скалистинский могильник. Киев: Наукова думка. 204 с.

- Гавритухин И. О., 2001а. Периодизация раннесредневековых древностей Кисловодской котловины на основе керамики в свете изучения изделий из металла//Малашев В. Ю. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: ИА РАН. С. 40-49.

- Гавритухин И. О., 2001б. Эволюция восточноевропейских псевдопряжек//Культура евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (из истории костюма)/Ред.: Д. А. Сташенков, А. Ф. Кочкина, Л. В. Кузнецов. Самара: Самарский обл. историко-краеведческий музей. С. 31-86.

- Гавритухин И. О., 2005. Хронология эпохи становления хазарского каганата//Хазары. Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры. С. 378-426. (Евреи и славяне; т. 16.)

- Гавритухин И. О., 2009. Элементы «Юстиниановского» воинского стиля у северных варваров (пряжки типа Сучидава)//Studia antiqua et medievalia: Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata/Ed. D. Aparaschivei. Bucureşti: Editura Academiei Române. С. 153-183.

- Гавритухин И. О., 2015. Фибулы эпохи Великого переселения народов, найденные в Ксизово//Острая Лука в древности. Археологический комплекс памятников гуннского времени у с. Ксизово (конец IV -V в.)/Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 212-240. (РСМ; вып. 16.)

- Гавритухин И. О., Обломский А. М., 1996. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.: ИА РАН. 296 с. (РСМ; вып. 3.)

- Гаджиев М. С., 1984. Столовая керамика Южного Дагестана рубежа албанского и раннесредневекового времени//Древние промыслы, ремесло и торговля в Дагестане/Отв. ред. М. М. Маммаев. Махачкала: ДФ АН СССР. С. 47-72.

- Гаджиев М. С., 2001. Городище Торпах-кала//Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 15: Средневековые древности евразийских степей/Отв. ред.: А. З. Винников, Т. И. Макарова. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. С. 32-40.

- Гаджиев М. С., Будайчиев А. Л., 2013. Раскопки Дербентского поселения в 2012 г.//Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 4. Махачкала: ДНЦ РАН. С. 108-129.

- Гаджиев М. С., Будайчиев А. Л., Абдуллаев А. М., 2016. Раскопки Дербентского поселения в 2013 г.//Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 1. Махачкала: ДНЦ РАН. С. 144-173.

- Гаджиев М. С., Давудов Ш. О., 2012. Образ крылатого коня на зооморфных бляшках из Дагестана//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения: материалы междунар. науч. конф. (Махачкала, 23-28 апреля 2012 г.). Махачкала: Мавраевъ. С. 295-298.

- Гаджиев М. С., Магомедов Р. Г., 2008. Торпах-кала -куро-аракское поселение и сасанидское городище в Южном Дагестане//Археология Кавказа и Ближнего Востока/Ред.: Н. Я. Мерперт, С. Н. Кореневский. М.: Таус. С. 276-297.

- Гмыря Л. Б., 1980. Кухонные горшки Андрейаульского городища//СА. № 1. С. 306-313.

- Давудов О. М., 1996. Материальная культура Дагестана албанского времени. Махачкала: ДНЦ РАН. 428 с.

- Джанполадян Р. М., 1974. Средневековое стекло Двина IX-XIII вв. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР. 76 с. (Археологические памятники Армении; 7). (Средневековые памятники; вып. II).

- Ковалевская В. Б., 2005. Кавказ -скифы, сарматы, аланы. I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 397 с.

- Малашев В. Ю., 2001. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: ИА РАН. 149 с.

- Малашев В. Ю., 2014. Аланская культура Северного Кавказа: проблема ранней государственности у населения региона во II-IV вв. н. э.//КСИА. Вып. 234. С. 72-83.

- Малашев В. Ю., Гаджиев М. С., Ильюков Л. С., 2015. Страна маскутов в Западном Прикаспии. Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III-V вв. н. э. Махачкала: Мавраевъ. 452 с.

- Хайрединова Э. А., 2003. Обувные наборы V-VII вв. из Юго-Западного Крыма//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. X. Симферополь: Таврия. С. 125-160.

- An Jiayao, 2004. The art of glass along the silk road//China: Dawn of a Golden Age, 200-750 AD. New York: Metropolitan Museum of Art. Р. 57-65.

- Belinskij А., Härke H. The Iron Age to early medieval cemetery of Klin Yar: excavations 1994-96. Berlin: Deutsches Archäologisches Institut. (Forschungen in Eurasien series). (In print.)

- Shulze-Dörrlamm M., 2009. Byzantinishe Gürtelschnallen und Gürtelbeschlage im Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Teil I: Die Schnallen ohne Beschläg, mit Laschenbeschläg und mit festem Beschläg des 5. bis 7. Jahrhunderts. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 258 S. (Kataloge vor-und frühgeschichtlicher Altertümer; Bd. 30, 1.)

- Simpson St. J., 2005. Sasanian glass from Nineveh//Annales du 16e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (London, 2003). Nottingham: AIHV. P. 146-151.

- Simpson St. J., 2007. From San Marco to South Arabia: Observations on Sasanian Cut Glass//Facts and Artefacts: Art in the Islamic World. Festschrift for Jens Kröger on his 65th Birthday/Ed. by A. Hagedorn, A. Shalem, S. Heidemann. Leiden; Boston: Brill. P. 59-88.

- Whitehouse D., 2005. Sasanian and post Sasanian glass in the Corning Museum of glass. Corning, N. Y.: Coring Museum of Glass et al. 112 р.