Фрагменты гобеленов из 22-го кургана могильника Ноин-Ула (начало I века н.э.)

Автор: Полосьмак Н.В., Карпова Е.в

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится развернутая характеристика двух фрагментов шерстяного гобелена, обнаруженных в 2012 г. российско-монгольской экспедицией в 22-м кургане памятника Ноин-Ула в Монголии (начало I в. н.э.). Подробно описывается их орнаментация. Композиция на одном фрагменте включает вытканный по левому краю бордюр из цветов, который обрамляют полосы узора в виде бегущей волны, а также бордюр из полос «бегущей волны» на противоположном крае. Основу оформления другого фрагмента составляют пять полос с цветочным и растительным узором, которые разделены гладкокрашенными красно-коричневыми полосами. В статье публикуются результаты изучения технологии изготовления ткани. Определено, что по технологическим особенностям рассматриваемые образцы близки к шерстяным тканям, обнаруженным при раскопках в Пальмире, Дура-Европос и Масаде (Восточное Средиземноморье). Прослежено орнаментальное сходство обсуждаемых гобеленов с тканями из памятников начала I в. н.э. в Синьцзяне (Шампула, Ния, Лоулан) и сирийскими тканями с типично пальмирским рисунком. Установлено, что текстиль из 22-го ноин-улинского кургана отличается от тканей из Пальмиры и погребальных комплексов Синьцзяна более выразительной традицией изображения цветочных орнаментов. Приводятся результаты анализа красителей нитей, которые использовались при изготовлении гобеленов, и предлагается вариант первоначальной цветовой гаммы этих тканей. На основе всестороннего изучения находок сделан вывод о том, что текстиль мог быть изготовлен в восточно-средиземноморских мастерских, известных с глубокой древности своими гобеленами. Такие ткани могли попасть в монгольские степи вместе с другими изделиями, которые везли по южному участку Шелкового пути.

Хунну, ноин-улинские курганы, гобелены, красители

Короткий адрес: https://sciup.org/145145785

IDR: 145145785 | УДК: 903.044 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.076-082

Текст научной статьи Фрагменты гобеленов из 22-го кургана могильника Ноин-Ула (начало I века н.э.)

Впервые шерстяная ткань, выполненная в гобеленовой технике, была обнаружена в Кондратьевском кургане в пади Цзурумтэ в горах Ноин-Ула, раскопанном в 1924 г. Монголо-Тибетской экспедицией под руководством П.К. Козлова. Небольшие фрагменты хорошо сохранившейся шерстяной ткани коричневого цвета шириной не менее 40 см, на которой были вытканы одно- и многоцветные орнаментальные полосы, находились к западу от гроба на полу разграбленной погребальной камеры [Руденко, 1962, рис. 74, табл. LXVIII, LXIX]. Описывая вытканный рисунок, С.И. Руденко отмечал «мягкость очертания цветов и листьев, нежность и деликатность красок, свидетельствующие о тонком вкусе мастера этого гобелена» [Там же, с. 110]. По его мнению, одна гирлянда, вытканная на ткани, со стоит из тюльпанов либо маков, а в другой имеются ветки какого-то вьющегося растения [Там же, с. 108]. Исследователь считал, что определить место изготовления гобеленовой ткани, обнаруженной в хуннском кургане, пока нельзя из-за отсутствия до статочных данных, но, возможно, это была Малая Азия [Там же, с. 110].

Характеристика гобеленовых тканей

В 2012 г. при исследовании 22-го ноин-улинского кургана на полу погребальной камеры рядом с хорошо сохранившимся гробом вместе со многими другими вещами были обнаружены фрагменты ткани, очень похожие на найденные в Кондратьевском кургане, но не идентичные им. Как и все остальные предметы, эти фрагменты ткани были буквально запечатаны в глину (рис. 1), и только после реставрационных работ они приобрели первоначальный вид. Очевидно, что один из фрагментов использовался для изготовления какого-то изделия: ткань была сложена вдвое, присобрана с одного края и, вероятно, прошита с другого, о чем свидетельствуют сохранившиеся отверстия и фрагменты нити (рис. 2). На изделии слева прослежены следы двух вертикальных швов, расположенных на расстоянии ок. 10 см друг от друга, и горизонтального шва в центре. Слева и справа по краям предмета имелись железные «скрепки». В процессе расчистки

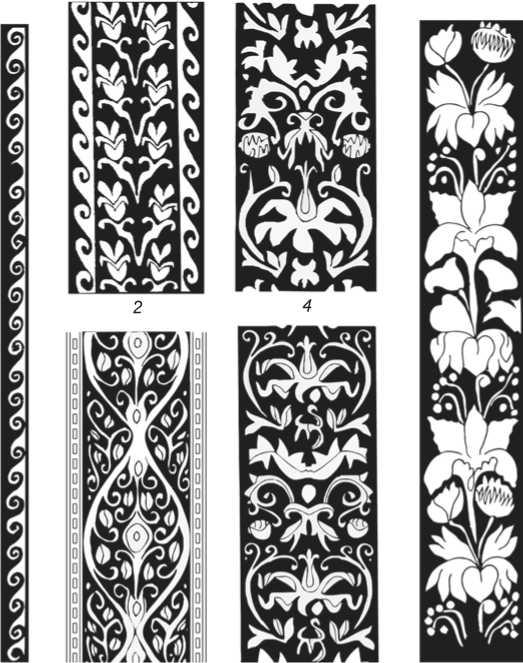

(удаление глины сверху, внутри и под предметом) реставратором Е. Карпеевой было принято решение развернуть фрагмент ткани с сохранением нитей прошивки на местах. После того, как ткань была развернута, а деформация устранена, обнаружилось, что вдоль левого края ткани выткан бордюр из расположенных по вертикали изображений цветов в черно-бежевокоричневых тонах, слева и справа от него на расстоянии ок. 10 см как обрамление находятся узкие полосы орнамента в виде бегущей волны. Орнаментальную композицию уравновешивает бордюр в правой части фрагмента, состоящий из расположенных друг напротив друга полос «бегущей волны» (рис. 3). Особым мастерством отличаются изображения цветов, похожих на ирисы* либо лилии (рис. 4). Даже сейчас этот фрагмент ткани производит большое впечатление искусством тканья, которое позволило изобразить цветы в прекрасной живописной манере. Изучаемая ткань, первоначальное предназначение которой в культуре хунну нам неизвестно, использовалась ее владельцами как мягкий лоскут для изготовления какого-то изделия. Судя по первоначальному виду находки, это мог быть валик под голову**.

Другой фрагмент гобелена находился на полу внутренней погребальной камеры в таком же плачевном состоянии, как и описанный выше, – «запечатанным» в глину. Однако он сохранился намного лучше. Находка представляет собой кромку ткани общей длиной 80,7 см с прилежащей частью неровно обрезанного текстильного полотна (рис. 5). На полотне тканый узор из пяти вертикальных полос чередуется с полосами красно-коричневого цвета без рисунка. Полосы

10 cм

Рис. 1. Предмет из ткани до расчистки.

Рис. 2. Предмет из ткани в процессе расчистки.

0 10 cм

Рис. 3. Фрагмент гобелена после расчистки.

Рис. 4. Фрагмент гобелена с цветочным орнаментом.

10 cм

Рис. 5. Фрагмент гобелена с растительным орнаментом.

с узором, как и на предыдущем фрагменте, вытканы в технике гобелена: уток ходил только в пределах рисунка. На центральной полосе – изображения двух направленных в разные стороны вьющихся стеблей плюща с пе стрыми листьями. По обеим сторонам от нее расположены полосы «бегущей волны», ближе к краям – еще по одной орнаментальной полосе, на которых сохранились фрагменты изображений цветов и плодов.

Технологическая характеристика этого фрагмента дана Т.Н. Глушковой, которая атрибутировала его как узорный килим*. Согласно результатам ее исследований, основу ткани составляют двойные ровные тонкие нити Z2S, в которых одинарные нити Z-кручения тониной 0,25 мм, а двойные нити очень крутого S-кручения тониной примерно 0,3 мм. Нити утка в безузорном текстиле очень мягкие, слабо свиты Z-кручением, тониной 0,5–0,6 мм. Сильная изогнутость уточных нитей свидетельствует об их слабом натяжении, необходимом для придания мягкости и эластично сти текстильному полотну. Нити утка в узорных полосах различаются по цвету: можно выделить красный, темно-коричневый и два оттенка светло-коричневого цвета. Плотность ткани по основе составляет 11 нитей на 1 см, по утку – от 24 до 26 нитей на 1 см на безузорной ткани. На участках, где вытканы узорные полосы, плотность нитей по утку зависит от самого узора, она варьирует в зависимости от того, как ходит уток в пределах орнаментальной схемы. Нити основы хорошо видны в местах, где ткань была оборвана, на остальной части полотна они практически не видны, т.к. находятся внутри плотно обвивающих их уточных нитей. В процессе эксплуатации текстильного полотна на нем образовался настил из мягких нитей утка, похожий на ворс.

Текстильные изделия с нитями Z- и S-крутки представляют особый интерес, поскольку не совсем понятно, где они могли быть изготовлены**. Шерстяные ткани, у которых нити основы свиты S-круткой, а нити утка – Z-круткой, выделены в результате исследований многих тысяч образцов из погребений Пальмиры***. Но такая ткань, как считает А. Штауффер, не характерна для Пальмиры. Ее можно обнаружить и в других городах Восточного Средиземноморья, например, в Дура-Европос и Масаде [Ibid.].

Технологический прием, связанный с использованием нитей разной крутки, применялся для улучшения качества ткани: двойные нити основы, очень круто свитые S-кручением, были более прочными и тонкими, а одинарные нити утка, слабо свитые Z-кручением, – более мягкими и толстыми, что позволяло получить мягкую и вместе с тем прочную ткань, предназначавшуюся, вероятно, для изготовления предметов одежды. В погребении 22-го кургана было найдено немало фрагментов шерстяных безузор-ных тканей с аналогичными технологическими характеристиками. Из такой ткани изготовлены и ноговицы (несшитые штаны), обнаруженные в данном погребении (единственное целое изделие из текстиля) [По-лосьмак, 2015]. Вероятно, в монгольскую степь этот текстиль поступал из одного источника.

По орнаментальной композиции рассматриваемые ткани очень близки к шерстяным тканям с типичным пальмирским рисунком, которые находились в богатых гробницах Пальмиры I в. н.э. (рис. 6). Можно говорить и о сходстве отдельных элементов: композиции на сравниваемых тканях включают узор «бегущая волна» (его называют также «волны с опрокинутым гребнем» или «витрувианская волна» )*, а также изображения цветов и вьющихся ветвей. Вместе с тем изучаемые фрагменты ткани, как и фрагмент из Кондратьевского кургана, выделяются более искусно вытканным в технике гобелена узором, близким к изображениям растительности, например, в помпейской фресковой живописи. Мелкие и изящные графичные узоры на пальмирских тканях выполнены в другой технике. По мнению А. Штауффер, они демонстрируют вершину технологии многоцветного вязания [Stauffer, 2000, S. 22].

Гобелены с подобным расположением цветочного и растительного орнамента (в виде бордюров, заключенных в рамку) находят на памятниках Синьцзяна в могильниках Шампула, Ния, Лоулан [Ци Сяошань, Ван Бо, 2008, с. 31, рис. 6; с. 54, рис. 1], где они сохранились фактически в первозданном виде благодаря особым климатическим условиям данного региона. Они относились к тому же периоду, что и находки из ноин-улинских курганов, и использовались чаще

*За разными названиями скрывается один орнамент из ряда волнообразных завитков, распространенный с VI в. до н.э. в греческой вазописи, а затем в греко-римском искусстве мозаики и архитектуре [Wilson, 1999, p. 12, pic. 29]. Он воплощен на тканях, коврах, фресках, изделиях из кости и металла от Гандхары до Синьцзяна [Чжан Хэ, 2012, с. 111–112], на восточно-иранских коврах IV–VI вв. н.э. [Spuhler, 2014, р. 30–57]. Популярность этого орнамента была столь велика, что впору задуматься о значении, которое ему придавалось. Известно, например, что в египетской иероглифике волнистая линия с небольшими острыми гребнями изображала воду.

13 56

Рис. 6. Прорисовка орнаментов на шерстяных тканях из Ноин-Улы, Кондратьевского кургана ( 1 , 6 ) и Пальмиры ( 2–5 ).

Рис. 7. Реконструкция первоначального цвета гобелена из 22-го ноин-улинского кургана (рисунок Е.В. Шумаковой).

всего для создания предметов одежды. Однако считать сравниваемые изделия очень близкими аналогами нельзя, поскольку на синьцзянских тканях изображения цветов и листьев выглядят скорее декоративными, чем живописными, в них нет тонких цветовых переходов, характерных для изображений на ноин-улинских тканях. Иногда орнаменты, подобные вытканным, вышивали; такие изделия известны в Нии [Там же, с. 54, рис. 5]. Можно предположить, что гобеленовые и вышитые ткани изготавливали, скорее всего, в синьцзянских оазисах, где ткачи руководствовались образцами, которые привозили с запада по южному отрезку Шелкового пути – наиболее популярному в этот период.

Красящие вещества и цвет ткани

Вследствие многовекового нахождения в могилах хунну в Ноин-Уле ткани утратили первоначальный цвет. Чтобы представить, как изначально могли выглядеть гобелены, в Центре спектральных исследований отдела физической органической химии Новосибирского института органической химии СО РАН было прове- дено исследование по установлению видов красителей, использовавшихся для окрашивания нитей (подробно о методах и результатах изучения см.: [Karpova et al., 2016]). Анализировались красители шести образцов нитей, характерных для изделий: черного, бежевого, грязно-бурого и темно-коричневого, тусклокрасного и красного цвета.

В красных нитях, которыми вытканы узоры листовидной формы, обнаружены ализарин, пурпурин, лаккаиновые кислоты и индиготин. Предполагаемый исходный цвет – фиолетовый. Черные нити гобелена окрашены индиготином и танинами (обнаружена эллаговая кислота). Их вероятный цвет – темно-зеленый. В следовых количествах индиготин представлен в бежевых нитях гобелена. Возможно, изначально эти нити были бледно-голубыми. Темно-коричневые нити гобелена окрашены танинами и индиготином; такое сочетание красителей предполагает зеленый цвет. Следы кермесовой кислоты, ализарина, пурпурина выявлены в грязно-бурых нитях гобелена. Изначально эти нити были красными или розовыми. Красные нити полотнища гобеленовой ткани окрашены лаккаи-новыми кислотами и, вероятно, были ярко-красными.

Рис. 8. Реконструкция цвета гобелена из 22-го ноин-улинского кургана (рисунок Е.В. Шумаковой).

В результате исследования красителей удало сь восстановить предполагаемую цветовую палитру гобеленов (рис. 7, 8). Она включала фиолетовый, красный, белый, розовый, темно-зеленый и голубой цвет. Красная окраска полотнищ гобелена и нитей, которые использовались при создании орнамента, имеющего в настоящее время неопределенный бурый цвет, является результатом использования различного красильного сырья. Красная краска полотнищ содержит лаккаиновые кислоты – лаковый краситель, который с древности получали из насекомых – лаковых червецов Kerriа lacca . Лаковые червецы обитают главным образом в Индии и на юге Китая [Ященко, 1999]. В окрашивании нитей показательно сочетание красителей растительного и животного происхождения – ализарина, пурпурина и кермесовой кислоты. Источником ализарина и пурпурина могут быть корни марены красильной вида Rubia tinctorum L. Источником кермесовой кислоты может быть только один вид червецов рода Kermes – K. vermilio Planchon , которые живут на дубах в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Хорошо сохранившийся красный цвет полотнища показывает стабильность красителей лаковых червецов рода Kerriа , более устойчивых к неблагоприятным условиям, чем красители корня марены и червецов рода Kermes , обитающих в Средиземноморье.

Сочетание разнообразных красителей разного происхождения, необходимых для получения определенных оттенков цвета для окрашивания ниток, которые использовались при создании красочного узора рассматриваемых гобеленов, свидетельствует о том, что окрашиванием занимались мастера, обладавшие обширными познаниями в красильном ремесле и опытом работы. Похожие составы красителей обнаружены при изучении некоторых шерстяных тканей из Пальмиры [Bohmer, Karadag, 2000, р. 83–84]. Окраска нитей и создание гобеленов, вероятно, происходили в восточно-средиземноморских мастерских, где имелись не только опытные мастера-ткачи и красильщики, но и необходимое для столь качественного производства сырье и образцы для тканья.

Исследование красителей, которые использовались при изготовлении шерстяных гобеленов, по- зволяет говорить о первоначальной яркости изделий. Найденные на территории Синьцзяна ткани и ковры, относящиеся к разным периодам, изготовленные в разных местах и сохранившиеся в первозданном цвете, как и обнаруженные в Египте коптские ткани, отличаются исключительной яркостью. Древний текстиль лишен приглушенных тонов, он окрашен только в яркие, насыщенные цвета, которых умели удивительным образом добиваться древние красильщики.

Заключение

Фрагменты гобеленовых тканей из 22-го кургана, как и многие текстильные изделия высокого качества и большой исторической ценности, обнаруженные ранее в ноин-улинских курганах хунну (см.: [Руденко, 1962; Polosmak, 2012; Polos’mak, 2015; Полосьмак, 2015], являются образцами выдающейся текстильной культуры Восточного Средиземноморья*. Эти ткани отличаются как от сирийских (пальмирских), так и от центрально-азиатских (синьцзянских) аналогов. По качеству тканья, сырью и технологии изготовления безузорного полотна рассматриваемые ткани более всего близки к одному из типов шерстяных тканей, найденных в пальмирских гробницах [Stauffer, 2000, р. 15], но не идентичны им. По мастерству изображения цветочных орнаментов исследованные фрагменты приближаются к лучшим коптским образцам IV–VII вв.

Мы склонны полагать, что в конце I в. до н.э. – начале I в. н.э. в оазисах Синьцзяна изготавливались шерстяные гобелены для собственных нужд в соответствии с существовавшей модой и импортными образцами, например, тканями, которые обнаружены в Кондратьевском и 22-м ноин-улинских курганах. Такие гобелены местного производства были найдены на нескольких памятниках, расположенных на территории, по которой проходил южный отрезок Шел- кового пути. Они характеризуются яркостью красок и четкостью узоров.

Ткани, найденные в курганах Ноин-Улы, потеряли первоначальный цвет. Его удалось восстановить благодаря исследованиям, проводившимся с целью определения веществ, которыми были окрашены нити. Судя по цветовой гамме изображенных растений и цветов на древних тканях, мастера, как правило, следовали скорее не природным образцам, а своим собственным представлениям о них. Судя по письменным источникам, среди китайской знати начиная с эпохи Хань были очень популярны и востребованы шерстяные гобеленовые ткани, за которые генералы и сановники были готовы платить очень высокую цену [Лубо-Лесниченко, 1994, с. 248–249]. Рассмотренные в статье гобелены, которые поставлялись в Китай, отличаются превосходным качеством, нам они стали известны только благодаря тому, что оказались в могилах кочевой знати.

Список литературы Фрагменты гобеленов из 22-го кургана могильника Ноин-Ула (начало I века н.э.)

- Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на Шелковом пути. -М.: Вост. лит., 1994. -326 с.

- Пастуро М. Символическая история европейского средневековья. -СПб.: Александрия, 2012. -448 с.

- Полосьмак Н.В. Степная мода. Вещи из гардероба древних кочевников // Наука из первых рук. - 2015. - Т. 60, № 6. - С. 64-87.

- Руденко С.И. Культура Хунну и ноин-улинские курганы. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. -206 с.

- Царева Е.Г. Каталог тканей из пазырыкских курганов из собрания Государственного Эрмитажа//Текстиль из «замерзших» могил Горного Алтая IV-III вв. до н.э. (опыт междисциплинарного исследования). -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. -С. 232-262.