25 лет Международной космической станции: опыт формирования и подготовки международных экипажей

Автор: Калери А.Ю., Жук Е.И.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (44), 2024 года.

Бесплатный доступ

Успешная реализация пилотируемых космических полётов по программе Международной космической станции (МКС) во многом определяется качеством и эффективностью профессиональной деятельности космонавтов (астронавтов) на борту станции. За 25-летний период полёта МКС накоплен уникальный опыт по определению основных принципов формирования международных экипажей и по разработке системы их подготовки, который целесообразно использовать при проектировании перспективных пилотируемых орбитальных комплексов. В статье рассматриваются особенности формирования экипажей МКС, вопросы системного подхода к организации и проведению подготовки международных экипажей, а также представлены концептуальные основы организации процесса подготовки космонавтов (астронавтов) и управления им.

Международная космическая станция, формирование экипажей мкс, подготовка космонавтов (астронавтов), технические средства подготовки, многосегментные тренировки

Короткий адрес: https://sciup.org/143182938

IDR: 143182938 | УДК: 629.786.2:629.78.072.8

Текст научной статьи 25 лет Международной космической станции: опыт формирования и подготовки международных экипажей

2 сентября 1993 г. Председатель Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдин и вице-президент США А. Гор подписали «Совместное заявление о сотрудничестве в космосе», предусматривающее создание совместной орбитальной станции. В его развитие Российское космическое агентство (РКА, сейчас — Госкорпорация «Роскосмос») и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA — National Aeronautics and Space Administration ) подготовили и 1 ноября 1993 г. подписали «Детальный план работ по Международной космической станции», согласно которому создание Международной космической станции (МКС) должно было осуществляться объединёнными усилиями России, США, Европы, Японии и Канады. Конструктивно станция должна состоять из двух интегрированных сегментов: российского сегмента (РС) и американского (АС), а собираться — на орбите, постепенно, из отдельных модулей всех партнёров по программе МКС. План, по существу, являлся долгосрочной совместной российско-американской программой пилотируемых космических полётов с участием международных партнёров и состоял из трёх этапов (фаз) [1]:

-

1) полёты российских космонавтов на американских кораблях Space Shuttle , а американских астронавтов — на российском орбитальном комплексе (ОК) «Мир»: программы «Мир– Shuttle » и «Мир– NASA »;

-

2) строительство (сборка) принципиально новой международной космической станции на основе российского и американского оборудования с последующим наращиванием МКС элементами международных партнёров — этап развёртывания МКС;

-

3) этап постоянной эксплуатации МКС. Представленная программа международного сотрудничества предполагала проведение глубокого анализа национальных систем подготовки космонавтов (астронавтов) всех международных партнёров с дальнейшей разработкой основных принципов формирования и подготовки экипажей МКС, а также концептуальных основ организации процесса подготовки международных экипажей и управления им.

-

25 лет полёта Международной космической станции

Развёртывание Международной космической станции началось 20 ноября 1998 г. с выведения на околоземную орбиту ракетой-носителем «Протон-К» функционально-грузового блока (ФГБ)

«Заря» (рис. 1). А в 2021 г., после доставки заключительных модулей МКС — многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и узлового модуля «Причал» — строительство РС МКС было завершено. С момента интегрирования новых модулей в общую структуру МКС станция приняла свою окончательную конфигурацию, и началась её заключительная фаза полёта — этап постоянной эксплуатации МКС (рис. 2).

Рис. 1. Функционально-грузовой блок «Заря» [2]

Рис. 2. Международная космическая станция в полёте [1]

25-летний полёт Международной космической станции можно разделить на два основных этапа:

-

1) подготовка МКС к пилотируемому этапу полёта;

-

2) пилотируемые полёты на МКС.

Международная космическая станция — это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и страны, входящие в Европейское космическое агентство: Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Первоначально в состав участников входили Бразилия, которая отказалась от участия из-за финансовых трудностей, и Великобритания, которая также была в числе стран, подписавших «Межправительственное соглашение о космической станции», но в дальнейшем участия в программе практически не принимала. В целом, успех международного проекта по программе МКС был полностью предопределён полученным опытом реализации космических программ долговременных орбитальных станций (ДОС) «Салют» и Skylab, а также ОК «Мир».

За свой 15-летний полёт ОК «Мир» фактически стал международным многоцелевым комплексом, на котором была осуществлена отработка целевого применения будущих пилотируемых орбитальных комплексов [3]. Полёты российских космонавтов на американских кораблях Space Shuttle , а американских астронавтов — на российском ОК «Мир», а также продуманные до мелочей совместные российско-американские программы «Мир– Shuttle » и «Мир– NASA » заложили основу концепции строительства МКС.

Первый модуль МКС «Заря» был создан в 1994–1997 гг. научно-промышленной кооперацией ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (разработка служебных бортовых систем и общее производство) и РКК «Энергия» (разработка контура управления модулем в составе МКС). 7 декабря 1998 г. во время миссии космического шаттла Endeavour ( STS -88) с помощью манипулятора шаттла к ФГБ был пристыкован американский соединительный модуль Unity ( NODE -1), а с 26 июля 2000 г., после того как ФГБ (который являлся активным кораблём) состыковался со служебным модулем (СМ) «Звезда», выведенным на орбиту 12 июля 2000 г., на орбите начал функционировать комплекс «Звезда» – «Заря» – Unity массой ~52,5 т, практически подготовленный к приёму основных экспедиций МКС.

Однако следует отметить, что до прилёта на МКС первой экспедиции была проделана ещё бóльшая работа по дооснащению и подготовке станции к пилотируемому режиму. После выведения ФГБ «Заря» и до выведения СМ «Звезда» было выполнено три миссии шаттлов с участием российских космонавтов [2]:

-

1. Endeavour, STS -88 (4–16 декабря 1998 г.) с американским модулем NODE -1 ( Unity ). Состав экипажа: Р. Кабана — командир, Ф. Стёркоу, Н. Кёр-ри, Дж. Росс, Дж. Ньюман, российский космонавт С. Крикалёв . Экипаж корабля

-

2. Discovery, STS -96 (27 мая – 6 июня 1999 г.). В состав экипажа вошли: К. Ромингер — командир, Р. Хасбанд, Ж. Пайетт (Канада), Т. Джерниган, Э. Очоа, Д. Бэрри и российский космонавт В. Токарев . Экипаж осуществил перенос грузов на станцию, выполнил профилактические работы на ФГБ, установил передатчик обратной связи на модуле NODE -1 и корректирующую маску на одной из мишеней снаружи ФГБ, перенёс и установил на переходник доставленные шаттлом пост оператора грузовой стрелы и адаптер для его крепления.

-

3. Atlantis, STS -101 (19–29 мая 2000 г.). Состав экипажа: Дж. Халселл — командир, С. Хоровиц, С. Хэлмс, Дж. Восс, М. Уэбер, Дж. Уильямс и российский космонавт Ю. Усачёв . Экипаж осуществил необходимые ремонтные работы на ФГБ и монтаж грузовой стрелы, поручней и телевизионного кабеля на внешней поверхности станции. Также двигателем шаттла была осуществлена коррекция (подъём) орбиты МКС.

Endeavour , кроме пристыковки модуля NODE -1 к российскому модулю «Заря», выполнил на ФГБ (внутри и снаружи) монтаж аппаратуры «ранней» связи и провёл необходимые ремонтные работы.

После образования комплекса «Звезда» – «Заря» – Unity 6 августа 2000 г. на околоземную орбиту по программе МКС был запущен первый транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс М1-3». После осуществления успешной стыковки с МКС 9 августа 2000 г. на орбите стал функционировать комплекс «Прогресс М1-3» – «Звезда» – «Заря» – Unity массой ~60 т (рис. 3).

Рис. 3. Конфигурация МКС перед запуском первой экспедиции: «Прогресс М1-3» – «Звезда» – «Заря» – Unity) [2]

Грузовой корабль «Прогресс М1-3» доставил на борт МКС ~1,5 т топлива для дозаправки объединённой двигательной установки модуля «Звезда» и ~615 кг различных грузов и научного оборудования для дооснащения систем модуля, обеспечивающих предстоящий полёт МКС в пилотируемом режиме. Далее было выполнено ещё две миссии шаттлов [2]:

-

1. Atlantis, STS -106 (8–19 сентября 2000 г.). В состав экипажа входили: Т. Уилкатт — командир, С. Олтман, Э. Лу, Р. Мастраккио, Д. Бёрбэнк, российские космонавты Ю. Маленченко и Б. Мо-руков. Экипаж выполнил разгрузку кораблей «Прогресс М1-3» и Atlantis , расконсервацию основных систем модуля «Звезда» и монтажно-демонтажные работы в гермоотсеках комплекса. Были демонтированы система теле-операторного режима управления и стыковочный механизм на ФГБ «Заря». В СМ «Звезда» были установлены дополнительный бортовой компьютер, велоэргометр, беговая дорожка, система «Электрон», ассенизационное устройство, агрегаты системы электропитания и другое оборудование. 11 сентября российский космонавт Юрий Маленченко и американский астронавт Эдвард Лу во время выхода в открытый космос провели осмотр состояния элементов конструкции МКС, прокладку и подключение внешних электрических кабелей между ФГБ «Заря» и СМ «Звезда», дорас-крытие стыковочной мишени, установленной на СМ, а также установку на поверхности СМ штанги с магнитометром.

-

2. Discovery, STS -92 (11–24 октября 2000 г.). Экипаж шаттла в составе Б. Даффи — командир, П. Мелрой, Л. Чиао, У. Макартур, П. Уайсофф, М. Лопес-Алегриа и К. Ваката (Япония) выполнили работы по дооснащению АС. При этом с помощью дистанционного манипулятора на модуле Unity были установлены секции основной фермы Z 1, проведено оснащение МКС гермоадаптером, радиотехнической системой Ku -диапазона и гиродинами. В ходе полёта было выполнено четыре выхода в открытый космос. После полёта STS -92 МКС была полностью подготовлена к приёму своего первого основного экипажа.

Пилотируемый этап полёта МКС начался 2 ноября 2000 г., когда к станции причалил транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз ТМ-31», стартовавший 31 октября 2000 г. с космодрома Байконур и доставивший на борт станции первую международную экспедицию МКС-1 (рис. 4).

Рис. 4. Международный экипаж первой основной экспедиции МКС-1: Уильям Макмайкл Шепард (в центре) — командир МКС, бортинженер-2 ТПК «Союз ТМ-31»; Юрий Павлович Гидзенко (справа) — пилот МКС, командир ТПК «Союз ТМ-31»; Сергей Константинович Крикалёв (слева) — бортинженер МКС, бортинженер ТПК «Союз ТМ-31» [4]

С прибытием на МКС экипажа первой основной экспедиции станция стала постоянно обитаемой, и на орбите был образован пилотируемый орбитальный комплекс в составе: «Союз ТМ-31» – «Звезда» – «Заря» – Unity массой ~73 т [2]. Всего за четверть века на борту МКС было проведено 70 основных экспедиций МКС.

Экспедиция МКС-70 в составе семи человек начала свою космическую деятельность на борту орбитальной станции в момент отстыковки от МКС ТПК «Союз МС-23» 27 сентября 2023 г. Состав МКС-70: экипаж ТПК «Союз МС-24» (рис. 5), стартовавший 15 сентября 2023 г. с космодрома Байконур и прибывший на станцию в тот же день по двухвитковой схеме сближения — Олег Кононенко , Роскосмос (Россия); Николай Чуб , Роскосмос (Россия) и Лорэл О’Хара, NASA (США), а также перешедшие из экипажа МКС-69 Жасмин Могбели, NASA (США); Андреас Мо-генсен, ESA (Дания); Сатоси Фурукава, JAXA (Япония) и Константин Борисов , Роскосмос (Россия) (рис. 6).

Рис. 5. Экипаж космического корабля «Союз МС-24»: Олег Кононенко (в центре) — командир ТПК «Союз МС-24», бортинженер МКС-70 и командир МКС-70/71; Николай Чуб (справа) — бортинженер ТПК «Союз МС-24», бортинженер МКС-70/71 (Россия); Лорэл О’Хара (слева) — бортинженер-2 ТПК «Союз МС-24», бортинженер МКС-70 [4]

Рис. 6. Экипаж МКС-70 (слева направо): Николай Чуб, Константин Борисов, Андреас Могенсен, Олег Кононенко, Жасмин Могбели, Сатоси Фурукава, Лорэл О’Хара [5]

27 сентября 2023 г. был завершён самый длительный полёт космонавтов в истории МКС. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт Франциско Рубио пробыли в космосе беспрерывно 371 день (с 21 сентября 2022 г. по 27 сентября 2023 г.) (рис. 7).

Рис. 7. Экипаж МКС-68/69: Прокопьев Сергей Валерьевич (в центре) — командир ТПК «Союз МС-22», командир МКС-68/69; Петелин Дмитрий Александрович (справа) — бортинженер ТПК «Союз МС-22», бортинженер МКС-68/69; Рубио Франциско (слева) — бортинженер-2 ТПК «Союз МС-22», бортинженер МКС-68/69 [4]

Таким образом, МКС — это самый посещаемый орбитальный космический комплекс в истории космонавтики. Если не считать повторных посещений, то по состоянию на 20 ноября 2023 г. на станции работало 273 человека (из них 45 женщин) из 21 страны мира (см. таблицу), в т. ч. 15 космических туристов, причём один из туристов (Чарльз Симони) посетил станцию дважды. Пять раз на станции побывало только трое россиян — Олег Кононенко , Фёдор Юрчихин и Юрий Ма-ленченко .

На ОК «Мир» побывало всего 104 человека. При этом объём и сложность операций, выполняемых экипажами на МКС, значительно превышают аналогичные показатели относительно станции «Мир» [3], что оказывает существенное влияние на требуемый уровень подготовленности космонавтов (астронавтов). Данный факт, в свою очередь, определил суть концепции формирования и подготовки международных экипажей.

Основные принципы формирования экипажей МКС и концепция подготовки космонавтов (астронавтов)

Современная концепция развития пилотируемых космических комплексов (ПКК) предусматривает создание и развёртывание на околоземной орбите многоблочных орбитальных космических станций с развитой инфраструктурой, рассчитанных на длительный период эксплуатации, и тем самым значительно расширяющих потенциал научных исследований.

Полёты на Международную космическую станцию

|

Страны |

N |

N ж |

N ОЭ |

N 2 |

N 3 |

N 4 |

N 5 |

N т |

||

|

Россия |

59 |

3 |

50 |

14 |

11 |

2 |

3 |

|||

|

США |

165 |

37 |

74 |

64 |

23 |

7 |

7 |

|||

|

• |

Япония |

11 |

1 |

7 |

1 |

2 |

1 |

2 |

||

|

н |

Канада |

9 |

1 |

3 |

2 |

2 |

||||

|

Франция |

4 |

1 |

2 |

1 |

||||||

|

Германия |

4 |

3 |

1 |

|||||||

|

Италия |

5 |

1 |

3 |

2 |

2 |

|||||

|

Испания |

1 |

|||||||||

|

Osa ESA |

1 |

Нидерланды |

1 |

1 |

1 |

|||||

|

Бельгия |

1 |

1 |

1 |

|||||||

|

Швеция |

1 |

1 |

||||||||

|

Дания |

1 |

1 |

1 |

|||||||

|

Великобритания |

1 |

1 |

||||||||

|

ЮАР |

1 |

1 |

||||||||

|

в |

Бразилия |

1 |

||||||||

|

Малайзия |

1 |

|||||||||

|

Южная Корея |

1 |

1 |

||||||||

|

1 |

Казахстан |

1 |

||||||||

|

ОАЭ |

2 |

1 |

||||||||

|

Израиль |

1 |

1 |

||||||||

|

Саудовская Аравия |

2 |

2 |

||||||||

|

Всего |

: 21 страна |

273 |

45 |

147 |

89 |

27 |

10 |

3 |

15 |

|

Примечание. N — количество человек, совершивших полёты на МКС, из них женщин — N ж; в качестве членов основных экспедиций — N ОЭ; побывавшие дважды — N 2, трижды — N 3, четыре раза — N 4, пять раз — N 5; туристы, коммерческие полёты — N т. В графе «туристы» учтены астронавты Майкл Лопес-Алегриа и Пегги Уитсон, которые были командирами туристических миссий SpaceX AX -1 и SpaceX A X-2 соответственно.

При разработке МКС изначально были выдвинуты принципиально новые аспекты в проектировании и реализации крупномасштабного долгосрочного орбитального ПКК: новые подходы к выбору целевых задач, наращивание возможностей МКС в процессе эксплуатации, развитие её инфраструктуры, обеспечение длительного срока существования, внедрение новых принципов комплектования МКС целевой аппаратурой с оптимизацией её размещения для обеспечения максимальной гибкости в проведении научных экспериментов, организация широкой международной кооперации для развёртывания и эксплуатации МКС. Использование данного орбитального комплекса связано как с решением традиционных задач исследований и наблюдений на борту орбитальной станции с участием человека (технологические, биомедицинские, биотехнологические эксперименты, наблюдения, технические эксперименты и т. д.), так и задач по выполнению крупномасштабных технических и технологических операций во внекорабельном пространстве с использованием робототехнических средств для сборки, монтажа, контроля, отладки и установки различных конструкций, приспособлений, приборов и аппаратуры для проведения экспериментов, а также технического обслуживания и доработки самого орбитального комплекса.

Указанные выше особенности разрабатываемого совместными усилиями России, США, Канады, Японии и европейскими странами – участницами проекта привнесли в свою очередь новые подходы к процессу формирования экипажей и подготовки космонавтов (астронавтов).

В ходе строительства станции международный интегрированный экипаж вначале состоял из трёх человек. Однако на время перерыва в полётах американских шаттлов после катастрофы шаттла Columbia (1 февраля 2003 г.) и, как следствие, временной невозможности доставки на борт МКС космонавтов (астронавтов) американскими шаттлами, шесть экспедиций (МКС-7 — МКС-12) работали на борту станции в составе двух человек. Начиная с экспедиции МКС-20 (с 29 мая 2009 г.), после прибытия на станцию экипажа корабля «Союз ТМА-15» (Р. Романенко, Ф. Де Винне, Р. Тёрск) и его присоединения к экипажу МКС-19 (Г. Падалка, М. Баррат, К. Ваката), численность экипажа возросла до шести человек. А 17 ноября 2020 г. основная экспедиция расширилась до семи человек за счёт экипажа миссии SpaceX Crew-1 (USCV-1 — US Crew Vehicle 1), ставшей первым регулярным пилотируемым полётом корабля серии Dragon-2 (запуск 16 ноября 2020 г.). После успешной стыковки SpaceX Crew-1 на борту орбитального комплекса работал экипаж МКС-64 в следующем составе: командир экипажа С. Рыжиков и бортинженеры С. Кудь-Сверчков, К. Рубинс, М. Хопкинс, В. Гловер, С. Ногути и Ш. Уокер.

В соответствии с договорённостями по вкладам партнёров, «баланс по полётным возможностям в общем итоге должен сохраняться на уровне соотношения: 50% РКА (российский сегмент) и 50% NASA (американский сегмент)» [6, 7]. Поэтому в составе экипажа из трёх человек на борту МКС находились или два российских представителя и один от NASA , или наоборот — один российский представитель и два — по квоте NASA . При полётах экипажей МКС из двух человек на борту станции всегда находились один российский космонавт и один американский астронавт. Далее, в составе экипажа из шести человек на борту станции должны были постоянно находиться по три представителя по полётным возможностям Роскосмоса и NASA . А в случае увеличения состава экипажа до семи человек на этапе постоянной эксплуатации МКС американская сторона получила право отправлять на станцию до четырёх представителей по квоте NASA .

Необходимо отметить, что по соглашению сторон российский экипаж из трёх человек должен в основном работать на РС МКС, а четыре астронавта — на АС. Причём полётные возможности NASA делятся пропорционально вкладам в строительство станции: США — около 76%; Япония — 13%; ESA — 8% и Канада — 3%.

Наличие на борту МКС основной экспедиции до семи человек позволило всем партнёрам – участникам проекта по МКС наиболее пóлно использовать технический и научный потенциал станции, а также наиболее эффективно применять функциональные возможности этого ОК для полётов космонавтов (астронавтов) других стран и развития космического туризма с привлечением участников космических полётов.

Для реализации проекта по МКС было принято принципиальное решение: 1) все члены экипажа работают как одна команда, независимо от принадлежности к различным космическим агентствам; 2) независимо от задач, возлагаемых на каждого члена экипажа, все выполняют работы на орбите как единый интегрированный международный экипаж с одним командиром.

В условиях ограниченности ресурсов и времени, отводимого на проведение операций, экипаж МКС должен работать слаженно и эффективно, используя ресурсы космической станции (включая рабочее время экипажа), а также обеспечивая необходимый уровень безопасности космического полёта. Поэтому от всех членов экипажа требуется умение выполнять общий набор заданий и знание общих основ, относящихся к многосегментным комплексам, вне зависимости от конкретного сегмента МКС.

В качестве примеров общих задач для всех сегментов (многосегментных задач) можно привести работу на компьютерах, связь и работу с оборудованием жизнеобеспечения, учёт запасов, их размещение и содержание, аварийные и нештатные операции, эксплуатацию и защиту критически важного оборудования сегмента, эксплуатацию и защиту пользовательского оборудования на уровне установок и аварийные операции с кораблём-спасателем. В этот перечень многосегментных задач входит также приготовление пищи, обработка отходов, содержание помещений, медицинские и гигиенические мероприятия (первая помощь и восстановление сердечной деятельности и дыхания). Знание этих функций всеми членами экипажа позволяет составить наиболее эффективный график выполнения задач и обеспечивает эффективную и безопасную работу космонавтов (астронавтов) на борту МКС.

От всех членов экипажа требуется также, чтобы они могли управлять оборудованием для обеспечения жизнедеятельности экипажа во всех сегментах МКС при выполнении соответствующих операций на борту станции и могли адекватно реагировать на характерные нештатные ситуации, например, на появление опасных утечек.

Таким образом, разработанная всеми участниками проекта общая концепция подготовки экипажей по программе МКС заключалась в том, чтобы подготовка по элементам партнёров (российскому и американскому сегментам, модулям и оборудованию международных партнёров и т. п.) в значительной степени проводилась на базах партнёров автономно. При этом каждый партнёр по своему сегменту должен был создавать и эксплуатировать соответствующие технические средства подготовки (ТСП).

Однако, помимо традиционных видов деятельности космонавтов (астронавтов), присущих работе на ОК, принадлежащем одному государству, на МКС возникает ряд задач, имеющих отношение к функционированию всей станции как единого комплекса. К числу основных таких задач относятся:

-

• работы с интерфейсами сегментов (системы передачи данных между сегментами, система управления движением и навигации, системы жизнеобеспечения и т. д.);

-

• операции выведения, сближения и стыковки с МКС транспортных кораблей стран-партнёров;

-

• операции, критичные по времени и критичные с точки зрения безопасности МКС;

-

• операции, требующие взаимодействия между системами и полезными нагрузками различных сегментов;

-

• управление общими (интегрированными) ресурсами;

-

• взаимодействие между членами международных экипажей МКС, между персоналами центров управления полётом (ЦУП), а также между экипажем и персоналами различных ЦУПов.

С учётом постоянного наращивания орбитального комплекса и, как следствие, с учётом увеличения объёмов и сложности выполняемых операций на борту МКС, подготовка международных экипажей была направлена на достижение следующих основных целей:

-

• обеспечение высокого уровня подготовленности космонавтов (астронавтов), включённых в основные и дублирующие экипажи МКС;

-

• обеспечение достаточного количества подготовленных экипажей для реализации запланированной программы наращивания и эксплуатации МКС;

-

• оптимизация процесса подготовки международных экипажей МКС.

Для достижения указанных целей впервые в пилотируемой космонавтике был реализован принцип единого потока подготовки экипажей МКС (s ingle-flow-to-launch ), в основу которого положено, что дублирующий экипаж летит на станцию в качестве основного экипажа через одну экспедицию.

В соответствии с планом выполнения программы по станции в части обучения и тренировки экипажа [8] было принято решение, что общая продолжительность подготовки космонавтов (астронавтов) в составе экипажа МКС варьируется в зависимости от этапа наращивания и не должна превышать 18 месяцев. Общие принципы формирования и подготовки экипажей МКС были сформулированы также в совместном документе [9]. Согласно данному документу, углублённая подготовка (подготовка в составе групп специализации) космонавтов (астронавтов) должна, как правило, начинаться за 12 месяцев до их подготовки в составе экипажа МКС.

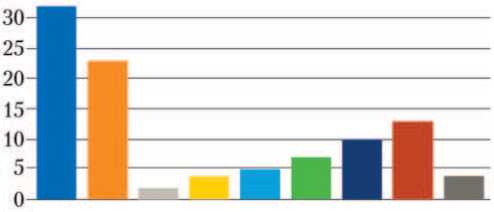

В ходе 25-летнего полёта МКС указанные выше сроки подготовки международных экипажей неоднократно корректировались в зависимости от начального уровня подготовленности космонавтов (астронавтов), планов строительства и эксплуатации станции, содержания программ космического полёта, изменения численности экипажей МКС, изменения грузопотока на станцию, динамики расширения программ научных исследований и экспериментов на борту, наличия нештатных ситуаций и действий по обеспечению безопасности полёта, содержания и объёмов подготовки на учебных базах партнёров и т. д. Но в любом случае продолжительность периода подготовки международных экипажей не превышала 2,5 лет (30 месяцев). На рис. 8 для экипажей МКС представлено типовое распределение времени их подготовки в России, из которого следует, что более 50% времени подготовки приходится на техническую и комплексную подготовку экипажей МКС (32 и 23% соответственно).

В настоящее время техническая подготовка космонавтов (астронавтов) представляет собой совокупность дисциплин по отдельным бортовым системам транспортных космических кораблей и ОК. В процессе освоения этих дисциплин космонавт (астронавт) приобретает необходимые знания, навыки и умения по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту соответствующих систем и оборудования.

Рис. 8. Типовое распределение времени подготовки экипажей МКС в России, %: ■ — техническая подготовка (32%); ■ — комплексная подготовка (23%); ■ — подготовка к внекорабельной деятельности (2%); ■ — подготовка к научно-прикладным исследованиям (4%); ■ — медикобиологическая подготовка (5%); ■ — подготовка к действиям при посадке (7%); ■ — физическая подготовка (10%); ■ — изучение иностранного языка (13%); ■ — другие виды подготовки (4%) (рисунок создан авторами)

Комплексная подготовка экипажей МКС проводится на заключительном этапе их подготовки и заканчивается непосредственно перед стартом экипажа. Она подразделяется на два этапа:

-

1) комплексная подготовка экипажей МКС по ТПК;

-

2) комплексная подготовка экипажей МКС по ОК.

Проведение комплексной подготовки экипажей предполагает решение широкого спектра задач, среди которых необходимо отметить следующие [10]:

-

• изучение принципов деятельности космонавтов (астронавтов) на борту ТПК и МКС;

-

• изучение правил организации и планирования полётной деятельности экипажей;

-

• изучение правил управления полётами и взаимодействия с различными ЦУПами;

-

• приобретение навыков действий при комплексной эксплуатации бортовых систем;

-

• приобретение навыков выполнения многосегментных операций;

-

• приобретение знаний и навыков действий экипажей МКС при возникновении аварийных ситуаций;

-

• приобретение навыков по обеспечению безопасности космического полёта;

-

• изучение конструкции и компоновки штатных изделий (транспортных грузовых кораблей, модулей дооснащения и т. п.);

-

• приобретение навыков выполнения научно-прикладных исследований и экспериментов.

Ключевым звеном при реализации полётов по программе МКС стала многосегментная подготовка международных экипажей, для реализации которой все международные партнёры пришли к соглашению о проведении многосегментных тренировок , т. е. тренировок, во время которых задействуется соответствующий центр подготовки космонавтов (астронавтов), ТСП и ЦУПы каждого партнёра по МКС. Многосегментные тренировки включают в себя следующие этапы [11, 12]:

-

• подготовку экипажей МКС к проведению межсегментных операций;

-

• поддержание навыков экипажей МКС;

-

• отработку взаимодействий между членами экипажей МКС, между персоналами управления ЦУПов, а также между экипажем и персоналами ЦУПов.

Подготовка к проведению межсегментных операций предусматривает:

-

• многосегментную подготовку (тренировки) как в Звёздном городке с использованием комплексного тренажёра РС и компьютерного тренажёра (модели тренажёра) АС ( SSTF ), так и в г. Хьюстон (США) с использованием SSTF , тренажёра РС и/или тренажёров других партнёров;

-

• тренировки ЦУПов с экипажами (технологическими экипажами) МКС как в Королёве с использованием комплексного моделирующего стенда РС и ЦУП-М (ЦУП Москвы), так и в Хьюстоне с использованием SSTF и ЦУП-Х (ЦУП Хьюстона);

-

• совместные многосегментные тренировки экипажа МКС с ЦУП-М и ЦУП-Х с участием ЦУПов других партнёров.

Поддержание навыков осуществляется в стране, из которой стартует экипаж: на SSTF (для членов экипажей МКС, стартующих на американских средствах доставки) и на комплексных тренажёрах РС с использованием математических моделей АС (для экипажей, стартующих на ТПК «Союз» различных модификаций).

Совместные (интегрированные) многосегментные тренировки предназначены для отработки взаимодействия экипажа МКС и всех участников управления космическим полётом, которое реализуется в соответствии с «Правилами полёта МКС» [13], разработанными представителями всех агентств стран – участниц проекта по программе МКС. При этом учитываются следующие факторы:

-

• управление каждым сегментом (РС или АС МКС) осуществляется, соответственно, ЦУП-М или ЦУП-Х, которые несут ответственность за свой сегмент;

-

• каждый партнёр для управления своим сегментом (элементом) использует свой собственный наземный комплекс управления и бортовой комплекс управления;

-

• экипаж является активным средством (элементом) автоматизированной системы управления полётом МКС (сегмента и/или элемента МКС);

-

• ведущий (управляющий) ЦУП несёт прямую ответственность за свои действия (решения), и если они влияют на сегмент (модуль, элемент, оборудование и т. п.) партнёра, то данные действия (решения) согласовываются с соответствующим партнёром.

Основным критерием выполнения программы подготовки международных экипажей МКС и персонала ЦУПов является достижение ими требуемых уровней подготовленности, соответствующих их функциональным обязанностям, необходимых и достаточных для успешной реализации запланированной программы полёта МКС.

В зависимости от программы полёта члены экипажа МКС могут иметь следующие должности на борту станции:

-

• командир экипажа МКС;

-

• бортинженер МКС;

-

• исследователь МКС;

-

• участник космического полёта.

Основной функцией командира экипажа МКС является руководство и организация деятельности членов экипажа на борту станции. В соответствии с международными соглашениями, для соблюдения паритета по руководству международными экипажами командир экипажа назначается поочерёдно от Роскосмоса или NASA .

Для каждого сегмента МКС (РС и АС) из членов экипажа назначается ответственный за сегмент. Он должен отвечать за состояние и работоспособность всех систем на своём сегменте в целом. За PC несёт ответственность российский член экипажа, а за АС, как правило, американский.

В соответствии с правилами полёта, полномочия и обязанности командира МКС заключаются в следующем:

-

• командир работает под руководством одного назначенного руководителя полёта и несёт ответственность за проведение операций на борту МКС по указаниям ведущего ЦУПа;

-

• командир руководит деятельностью экипажа как единой, сплочённой группой;

-

• командир несёт ответственность за проведение операций на борту в рамках правил полёта, планов и процедур;

-

• командир должен держать ведущий ЦУП в курсе относительно конфигурации станции, её статуса и выдачи команд, а также других мероприятий на борту;

-

• при возникновении аварийной ситуации на борту МКС командир должен обеспечить одновременное сообщение о возникшей ситуации в ЦУП-Х и в ЦУП-М, доклад в ЦУП-Х выполняется на английском языке, а доклад в ЦУП-М — на русском;

-

• командир несёт прямую ответственность как лицо, находящееся в центре происходящих событий, за безопасность экипажа и поддержание безопасной конфигурации ОК;

-

• в случае отсутствия связи с ЦУПами или невозможности получения соответствующего указания с Земли, командир имеет право выполнять действия, необходимые для обеспечения безопасности космического полёта, включая покидание МКС.

В случае необходимости, диктуемой обстоятельствами, руководитель полёта (и/или командир экипажа) может принять решение выполнить любые действия, необходимые для обеспечения безопасности космического полёта.

В таких случаях согласован следующий порядок приоритетов:

-

1) безопасность экипажа;

-

2) безопасность станции;

-

3) сохранение сроков службы бортовых систем или оборудования;

-

4) продолжение запланированных операций.

Бортинженер МКС является ответственным за обеспечение работы бортовых систем и правильное использование бортового оборудования, в т. ч. в нештатных ситуациях.

Исследователь МКС несёт ответственность за правильное использование бортовых систем и оборудования, с которыми он работает, за правильное использование целевого оборудования, с которым он работает, и за выполнение порученных ему целевых задач.

Участник космического полёта выполняет, как правило, коммерческую программу и в полёте несёт ответственность за правильное использование бортовых систем и оборудования, с которыми он работает.

В общем случае функции и ответственность каждого члена экипажа МКС определяются международными соглашениями и могут уточняться командиром экипажа в соответствии с уровнями квалификации для каждого из сегментов станции.

Квалификации членов экипажа МКС введены международными партнёрами для более эффективного распределения задач между членами экипажей на станции и уменьшения временных затрат на подготовку к полёту. Квалификации определяют набор задач, которые должен уметь выполнять член экипажа при работе с системой/операцией/полезной нагрузкой станции. Для МКС приняты нижеследующие квалификации.

-

1. Пользователь . Квалификация пользователя позволяет члену экипажа работать с данной системой (опера-цией/полезной нагрузкой) в тех режимах, которые требуются для его проживания на борту и выполнения поставленных перед ним задач полёта. Предполагается, что каждая система, операция и полезная нагрузка обслуживаются другими членами экипажа, имеющими более высокую квалификацию.

-

2. Оператор . Квалификация оператора предусматривает выполнение без посторонней помощи:

-

• штатных операций, систематически выполняемых экипажем МКС;

-

• нештатных задач МКС по опера-ции/системе/полезной нагрузке, требующих действий по немедленному переходу в безопасное состояние;

-

• операций, необходимых для обеспечения безопасности космического полёта.

-

3. Специалист . Квалификация специалиста предусматривает выполнение всех штатных задач, всех задач технического обслуживания и всех работ, относящихся к конкретному полёту при минимальном объёме рекомендаций с Земли. Специалист также может

-

4. Испытуемый (для полезных нагрузок). Квалификация испытуемого относится к члену экипажа, который участвует в медицинских экспериментах в качестве объекта исследования. Член экипажа может выполнять функции оператора-испытуемого, специалиста-испытуемого или просто испытуемого.

по указаниям с Земли выполнять все ремонтные работы и все нештатные процедуры, приведённые в бортовой документации. В случае возникновения не описанной в бортовой документации нештатной ситуации специалист должен обладать достаточными знаниями по системе для определения того, какие действия необходимо предпринять для приведения системы в безопасную конфигурацию до момента разработки с Землёй плана восстановления её работоспособности.

Каждый член экипажа по разным системам может иметь различные квалификации. Критериями при распределении функций по системам и полезным нагрузкам являются:

-

• эффективность процесса подготовки и выполнения полёта;

-

• равномерность загрузки членов экипажа как во время подготовки, так и при работе на борту.

При распределении функций учитываются следующие факторы:

-

• принадлежность членов экипажа к той или иной стране-партнёру;

-

• имеющийся опыт выполнения космических полётов и прохождения наземной подготовки;

-

• профессиональная специализация;

-

• персональные способности членов экипажа.

При распределении задач между членами экипажа по полезной нагрузке предпочтение должно отдаваться национальной программе. Однако это не исключает участия партнёров в работе с полезными нагрузками друг друга по дополнительным договорённостям.

Член экипажа, имеющий наивысшую квалификацию по соответствующей операции/системе/полезной нагрузке, назначается ответственным за эту операцию/систему/полезную нагрузку. В случае, когда два или более членов экипажа имеют одинаковый уровень по одной и той же операции/системе/ полезной нагрузке, только один из них назначается ответственным. В период смены экипажа на МКС всегда должен оставаться как минимум один член экипажа, подготовленный до уровня специалиста по системам своего сегмента.

Организация и управление процессом формирования и подготовки международных экипажей

Качество подготовки международных экипажей МКС непосредственно влияет на выполнение запланированной программы полёта ОК. В условиях постоянного усложнения МКС и с учётом разработки перспективных ПКА формировалась и непрерывно совершенствовалась уникальная методология подготовки космонавтов (астронавтов). Разработанная усилиями всех международных партнёров технология подготовки экипажей МКС является одним из значимых факторов успешной реализации международного проекта [4, 10, 14, 15].

Технология подготовки экипажей МКС — система взаимосвязанных приёмов, форм и методов организации процесса подготовки космонавтов (астронавтов) с использованием технических средств подготовки, объединённых общей концептуальной основой, целями и задачами, создающая заданную совокупность условий для подготовки экипажей МКС к выполнению программы полёта на борту ОК.

Процесс подготовки международных экипажей МКС строился на основе соглашений и решений, принимаемых между правительствами Российской Федерации, США и другими участниками программы МКС и реализуемых Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»; Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ); Европейским космическим агентством ( ESA — European Space Agency ); Японским агентством аэрокосмических исследований ( JAXA — Japanese Aerospace Exploration Agency ) и Канадским космическим агентством ( CSA — Canadian Space Agency ).

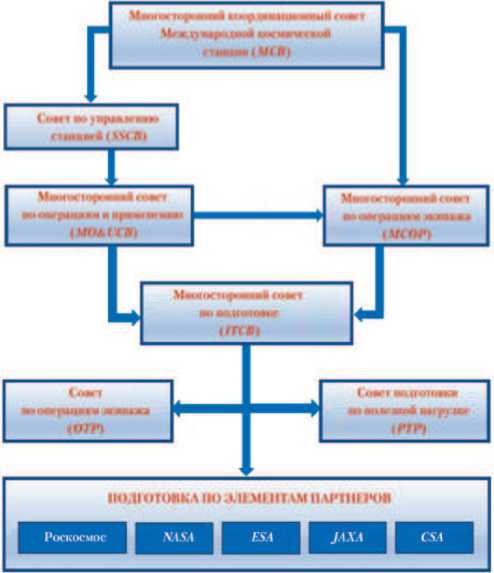

Управление подготовкой к полётам международных экипажей представляет собой сложную структуру. В связи с тем, что в состав МКС включены сегменты нескольких партнёров, управление подготовкой международных экипажей можно разделить на два направления [12]:

-

• руководство подготовкой внутри каждого космического агентства;

-

• многостороннее руководство подготовкой.

Руководство подготовкой экипажей по РС МКС осуществлялось в соответствии с внутренними руководящими документами и существенно не отличалось от руководства подготовкой по национальным космическим программам. Аналогичный подход был принят и при подготовке экипажей по АС МКС. Общая структура процесса управления формированием и подготовкой экипажей МКС представлена на рис. 9.

Рис. 9. Структура управления формированием и подготовкой экипажей МКС: MCB — Multilateral Coordination Board; SSCB — Space Station Control Board; MO & UCB — Multilateral Operations and Use Control Board; MCOP — Multilateral Crew Operations Panel; ITCB — International Training Control Board; OTP — Operations Training Panel; PTP — Payload Training Panel; NASA — National Aeronautics & Space Administration; ESA — European Space Agency; JAXA — Japan Aerospace Exploration Agency; CSA — Canadian Space Agency (рисунок создан авторами)

Основными международными комитетами (советами), которые на протяжении 25 лет полёта МКС непосредственно занимались вопросами формирования и подготовки международных экипажей, были:

-

• Многосторонний совет по операциям экипажа ( MCOP — Multilateral Crew Operations Panel );

-

• Международный контрольный совет по подготовке ( ITCB — International Training Control Board ).

Многосторонний совет по операциям экипажа был создан для выполнения следующих основных задач:

-

• разработки согласованной политики формирования и подготовки экипажей МКС и общего руководства её реализацией;

-

• разработки критериев профессионального отбора космонавтов (астронавтов) и подготовки предложений по кандидатурам членов международных экипажей из космонавтов (астронавтов), прошедших подготовку в группах;

-

• определения функций и ответственности членов международных экипажей, а также требований к уровням их профессиональной подготовленности;

-

• сертификации готовности экипажей МКС к выполнению программы космического полёта;

-

• согласования вопросов проведения предполётной подготовки международных экипажей МКС и послеполётных мероприятий;

-

• другие вопросы, связанные с назначением и подготовкой экипажей МКС.

MCOP функционирует в соответствии с принятым уставом. Представители всех международных партнёров по МКС являются сопредседателями совета, и решения, как правило, принимаются коллегиально.

Следует отметить, что на этапе развёртывания МКС для решения вопросов, связанных с экипажем и относящихся только к NASA и РКА, т. е. до появления полётных возможностей других партнёров, MCOP функционировал как двусторонняя комиссия NASA /РКА по операциям экипажа ( ВСОР ). В дальнейшем, по мере дооснащения станции модулями других партнёров, ВСОР был преобразован в многосторонний совет — МСОР .

MCOP подчиняется непосредственно Международному координационному комитету ( MCB — Multilateral Coordination Board ). MCB — это совместный орган самого высокого уровня в программе МКС, который был создан в рамках Меморандума о взаимопонимании по МКС в 1998 г. [7]. В процессе работы MCOP взаимодействует также с Многосторонним советом по операциям и применению ( MO & UCB — Multilateral

Operations and Use Control Board ) и с Советом по управлению станцией ( SSCB — Space Station Control Board ). После выработки согласованной политики формирования и подготовки экипажей МКС MCOP выдаёт ITCB задания и рекомендации для практического осуществления принятой политики.

ITCB является основным международным органом, обеспечивающим обучение и тренировки для международных полётов по программе МКС. Он создан непосредственно для управления многосегментной подготовкой международных экипажей и персонала управления космическим полётом (персоналов ЦУПов, которые территориально находятся на базах международных партнёров).

Необходимо отметить, что обще- космическая подготовка космонавтов (астронавтов) и подготовка в составе групп являются исключительно обязанностью партнёров, но ITCB всё же выдаёт общие рекомендации для указанных этапов в интересах последующей подготовки космонавтов (астронавтов) в экипажах МКС.

ITCB был создан на основе MO & UCB и структурно ITCB находится в двойном подчинении — MO & UCB и MCOP . Он разрабатывает и совершенствует комплексный график тренировок для всех партнёров, а также отвечает за технические средства подготовки и операции подготовки всей программы МКС, т. е. ITCB занимается вопросами подготовки как экипажа, так и персонала ЦУП.

Основные задачи, решаемые ITCB :

-

• разработка объединённых программ и планов-графиков подготовки экипажей МКС;

-

• согласование программ общекосмической подготовки;

-

• согласование программ подготовки в группах и непосредственной подготовки в составах экипажей.

-

• согласование программ подготовки на борту МКС (бортовых тренировок);

-

• разработка программ и методик по отработке на ТСП совместных и многосегментных полётных операций, выполняемых экипажем МКС;

-

• решение вопросов, связанных с ресурсами, продолжительностью, содержанием и форматом подготовки;

-

• разработка рекомендаций по планированию подготовки в соответствии с загрузкой экипажа, оцениванием, формальной и неформальной подготовкой, количеством часов тренировок на тренажёрах и т. д.

-

• решение вопросов координации подготовки и использования ТСП партнёров для проведения тренировок экипажей МКС;

-

• определение основных требований к профессиональному уровню космонавтов (астронавтов) для работы с системами МКС и полезной нагрузкой;

-

• установление стандартов и процедур для оценивания профессионального уровня космонавтов (астронавтов) на всех этапах подготовки к полёту;

-

• установление стандартов подготовки, касающихся расписания занятий, средств подготовки, сертификации инструкторов, ведения документации, оценки и т. д.;

-

• определение готовности технических средств подготовки перед началом тренировок для каждого партнёра;

-

• контроль готовности экипажа к выполнению космического полёта;

-

• проведение оперативного и послеполётного анализа деятельности экипажей МКС, подготовка материалов и организация проведения разборов полёта;

-

• решение вопросов, относящихся к обмену между партнёрами аппаратным и программным обеспечением, данными и т. п.;

-

• другие вопросы, связанные с подготовкой экипажей МКС и персонала по управлению космическим полётом.

В соответствии с руководящими документами по программе МКС, в состав ITCB входят представители Госкорпорации «Роскосмос», NASA , ESA , JAXA и CSA , представитель экипажа МКС (представитель Офиса астронавтов NASA ) и Управления планирования полезной нагрузки и ресурсов МКС (представитель NASA ).

Руководят ITCB два сопредседателя — представитель Роскосмоса от Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК им. Ю.А. Гагарина) и представитель NASA от Космического центра имени Линдона Б. Джонсона (Johnson Space Center). Члены ITCB выполняют свои функции в соответствующих рабочих группах, которые рассматривают нерешённые вопросы и подготавливают рекомендации ITCB для принятия решений. Основными рабочими группами ITCB являются:

-

• группа планирования и координа-

- ции подготовки;

-

• группа разработки полётных операций экипажа и организации проведения тренировок экипажа на тренажёрах

и стендах;

-

• группа подготовки по системам МКС и ТПК;

-

• группа подготовки по полезной нагрузке;

-

• группа подготовки по внекора-бельной деятельности;

-

• группа по обеспечению готовности

технических средств подготовки;

-

• группа подготовки персонала управления космическим полётом.

Перечень и состав рабочих групп в процессе функционирования ITCB постоянно изменялся и дополнялся в зависимости от решаемых задач. Деятельность ITCB также очень тесно связана с функционированием Совета подготовки по операциям (OTP — Operations Training Panel) и Совета подготовки по полезной нагрузке (PTP — Payload Training Panel).

OTP отвечает за планирование подготовки международных экипажей на уровне программы МКС, а также за разработку и реализацию подготовки по операциям МКС. Данный совет руководит политикой программы МКС, концепцией подготовки экипажей и наземного персонала и требованиями к подготовке, в том числе медицинской подготовкой. Он также взаимодействует с PTP , международными партнёрами, а также организациями, занимающимися подготовкой по транспортным пилотируемым кораблям. PTP , в свою очередь, отвечает за планирование подготовки международных экипажей по полезной нагрузке на уровне программы МКС.

Таким образом, каждый партнёр несёт ответственность за подготовку экипажей МКС и персонала ЦУП в соответствии с общими указаниями ITCB . Причём партнёры несут ответственность за руководство своей частью подготовки и проведение подготовки таким образом, чтобы вклад каждого партнёра в многостороннюю программу подготовки был наиболее эффективным.

В зависимости от поставленных целей и оптимизации процесса подготовки экипажей МКС проводилось соответствующее планирование для решения следующих основных задач:

-

• обеспечение условий для своевременного выполнения программы подготовки в полном объёме;

-

• равномерное распределение учебной нагрузки членов экипажа в течение всего располагаемого времени;

-

• обеспечение доступности и готовности ТСП, учебно-методической базы и инструкторско-преподавательского состава;

-

• эффективное использование ТСП;

-

• оптимизация времени на подготовку экипажа;

-

• минимизация ресурсов на выполнение подготовки;

-

• обеспечение полного и качественного выполнения требований, предъявляемых к подготовке.

Планирование подготовки экипажей МКС осуществлялось в несколько этапов [10]:

-

• разработка первой версии «Таблицы распределения квалификаций и ответственностей членов экипажа» ( CQRM — Crew Qualifications & Responsibility Matrix );

-

• определение требуемого объёма подготовки экипажа на базах всех международных партнёров с учётом CQRM ;

-

• разработка программ подготовки экипажей на базах всех международных партнёров с учётом CQRM ;

-

• составление многосегментного общего плана-графика подготовки экипажа на базах партнёров в соответствии с программами подготовки;

-

• составление детального плана-графика подготовки экипажа на предстоящую тренировочную сессию и до старта;

-

• составление еженедельного плана подготовки экипажа.

При выполнении всех этапов планирования учитывались опыт совершённых космонавтами/астронавтами космических полётов, опыт подготовки в составе других экипажей, задачи предстоящего полёта, а также задействование технических средств подготовки.

В процессе подготовки таблицы CQRM постоянно уточнялись. После завершения подготовки, но не позднее, чем за месяц до старта, с учётом её результатов составлялся окончательный вариант CQRM, который отражал фактические квалификации членов экипажа по системам и полезным нагрузкам, достигнутые ими в ходе подготовки. Разработанные в ходе подготовки экипажей МКС соответствующие таблицы CQRM, а также утверждённые квалификации членов международных экипажей являлись для ЦУПов исходными данными для планирования и оптимизации деятельности космонавтов (астронавтов) на борту МКС.

Заключение

25-летний опыт полёта Международной космической станции показал, что выполнение такой насыщенной и динамичной пилотируемой космической программы возможно только при наличии достаточно совершенной системы формирования и подготовки международных экипажей, которая не является изолированной и замкнутой, а входит в общую систему реализации международного проекта по МКС как её неотъемлемая и составная часть. Именно международные экипажи МКС были ядром данной системы и значимым фактором успешной реализации запланированной программы развёртывания и эксплуатации МКС.

В процессе подготовки и реализации космических полётов экипажей МКС были разработаны и успешно реализованы основные принципы формирования международных экипажей и их профессиональной деятельности на борту орбитальной станции, определены основные требования к квалификациям членов международных экипажей, что позволило оптимизировать подготовку международных экипажей и благодаря этому добиться высокой эффективности выполнения запланированных работ на борту МКС.

Основными компонентами системы подготовки экипажей МКС были определены: персонал, задействованный в процессе подготовки космонавтов (астронавтов); средства подготовки, а также организационное и программнометодическое обеспечение, регламентирующее и определяющее весь технологический процесс подготовки международных экипажей. В ходе реализации проекта по МКС разработана и успешно применяется концепция подготовки космонавтов (астронавтов) и наземного персонала управления по программе МКС. Определяющим элементом данной концепции является технология многосегментной подготовки международных экипажей.

Эффективность функционирования системы формирования и подготовки международных экипажей в значительной степени была определена разработанной всеми партнёрами соответствующей структурой управления и подтверждена результатами космических полётов на МКС.

Уникальный опыт реализации проекта по МКС целесообразно использовать при разработке национальных и международных космических программ, а также при проектировании перспективных пилотируемых космических комплексов.

Список литературы 25 лет Международной космической станции: опыт формирования и подготовки международных экипажей

- Роскосмос: сайт. Режим доступа: https://www.roscosmos.ru/(дата обращения 19.11.2023).

- Пилотируемая программа // Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королёва: сайт. Режим доступа: https://www.energia.ru/ru/spaceactivities/mannedprogram.html (дата обращения 19.11.2023).

- Крикалёв С.К., Крючков Б.И., Курицын А.А. Пилотируемые полёты: от Ю.А. Гагарина к МКС и полётам в дальний космос // Пилотируемые полёты в космос. 2011. № 2(2). С. 6-20. EDN: RIGCHT

- Международная космическая станция // Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина: сайт. Режим доступа: https://www.gctc.ru/main.php?id=106 (дата обращения 19.11.2023).

- The official Expedition 70 crew portrait // NASA: web site. URL: https://www.nasa.gov/image-article/the-official-expedition-70-crew-portrait/(accessed 19.11.2023).