3D-моделирование жилищ из раскопок русских памятников Сибири: достоверность аппроксимации

Автор: Татаурова Лариса Вениаминовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Жилища как один из основных элементов системы жизнеобеспечения все чаще попадают в поле зрения исследователей, изучающих археологические памятники русского населения позднего Средневековья и Нового времени в Сибири. На базе полученных полевых материалов выполняются различного рода реконструкции, в том числе и 3D-модели. Для их создания в качестве сравнительного материала привлекаются письменные и этнографические источники. Они дают сведения о площади построек, но показатели возможной высоты домов в XVII-XVIII вв. остаются гипотетичными. Поэтому достоверность точности воспроизведения тех или иных свойств исходного объекта должна базироваться не только на поиске и привлечении аналогий, она должна опираться на культурный ландшафт, окружающий объект в изучаемый период. В статье с привлечением опубликованных письменных источников, представительного объема этнографической информации и археологических материалов по поземным, т. е. без подклетов, жилищам русского населения Тарского Прииртышья, Мангазеи и Саянского острога рассчитаны вероятные высотные показатели жилищ XVII-XVIII вв.

Сибирь, русское жилище, археология, площадь, высота, 3d-модели, достоверность

Короткий адрес: https://sciup.org/147220144

IDR: 147220144 | УДК: 902/904(571) | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-7-164-176

Текст научной статьи 3D-моделирование жилищ из раскопок русских памятников Сибири: достоверность аппроксимации

Современные цифровые технологии, особенно 3D-моделирование как способ виртуальной натурной реконструкции раскопанных объектов, все чаще используются археологами для представления результатов анализа полевых материалов, в том числе и в археологии русского населения Сибири (см. [Бородовский, Горохов, 2009; Татауров, Чёрная, 2014; Чёрная, 2011; 2015; Визгалов, Пархимович, 2017; Майничева и др., 2018; Бородовский, Бородовская, 2018] и др.).

Известные на настоящее время реконструкции, выполненные на основе анализа археологического материала, можно разделить на четыре вида:

-

1) натурные, материализованные в размерах, максимально приближенных к реальным, например стены и юго-западная башня Умревинского острога [Бородовский, Горохов, 2009; Бородовский, Бородовская, 2018];

-

2) натурные макеты, выполненные в определенном масштабе, например усадьба в Тарской крепости [Татауров, Чёрная, 2014; 2015];

-

3) графические реконструкции, построенные на ландшафтных моделях местности, позволяющие прогнозировать развитие планиграфии поселений, раскопанных построек, включающие детализацию каждого объекта (деревни XVII–XVIII вв. Ананьино и Изюк в Омском Прииртышье и др.) [Татаурова и др., 2014];

-

4) графические реконструкции отдельных объектов или их частей; это самый представительный по количеству имеющихся результатов блок (например, приказная изба Умре-винского, дом приказчика, пороховой погреб и кузница Саянского острога, воеводская усадьба в Томске, жилые и хозяйственные комплексы в Мангазее, 3D-реконструкция части фортификационной линии Тобольска) (см. [Бородовский, Горохов, 2009; Чёрная, 2015; Виз-галов, Пархимович, 2017; Майничева и др., 2018; Бородовский, Бородовская, 2018; Матвеев и др., 2012. С. 85] и др.).

Но методические условия к проведению реконструкций описываются не часто. Лишь общие требования к макетированию археологических объектов высказали А. П. и Е. Л. Бородов-ские: соблюдать строгий отбор археологических критериев в построении макетов, проверяя и соотнося их с письменными источниками, которые тоже надо тестировать на достоверность [Бородовский, Бородовская, 2018. С. 338].

Археологические признаки высотности построек на базе материалов из раскопок Томского кремля одной из первых выделила М. П. Чёрная [2011]. С их учетом была сделана графическая 3D-реконструкция воеводской усадьбы [Чёрная, 2015. Рис. 123].

Представлена детализированная реконструкция построек Саянского острога – с указанием размерных характеристик объектов, зафиксированных по данным археологии, приведением метрических данных, закономерностей в русских строительных традициях (например, возможная высота построек) и примерами подобных строений по письменным источникам [Майничева и др., 2018].

С использованием такого же подхода Г. П. Визгаловым и С. Г. Пархимовичем выполнены графические реконструкции усадебных комплексов г. Мангазеи; к цифровым ими добавлены художественные модели городской среды, иллюстрирующие сюжеты жизни и быта горожан [2017. С. 202–204, 330–332]. Дан метрологический анализ постройки с представлением ее высотных характеристик [Там же. С. 190, 191. Рис. 128], но, к сожалению, без комментариев относительно методики работы.

Во всех приведенных примерах анализ различных типов источников позволил выполнить достаточно объективные 3D-модели археологических объектов. В описаниях к реконструкциям приводятся, в основном, сведения о горизонтальной планиграфии жилищ (длина – ширина стен, диаметры бревен в венцах). Но по-прежнему гипотетичными остаются высотные параметры. О них сообщается с учетом этнографических материалов, чаще всего с сопредельных территорий, но применительно к каждой конкретной реконструкции высота оговаривается крайне редко.

Поэтому цель настоящей работы заключается в выявлении закономерностей высотных параметров жилых построек русского населения Сибири XVII–XVIII вв. на основе этнографических материалов и достоверности аппроксимации при использовании этих данных применительно к археологическим реконструкциям.

В методическом плане, безусловно, верным подходом является максимальное сопоставление всех имеющихся сведений об объекте, для которого предполагается сделать виртуальную модель. Этот подход лучше работает в реконструкциях городской среды, так как кроме археологической базы информацию о постройках можно найти в письменных источниках, даже если она минимальна, и привлечь аналогии из описаний других городов. Кроме того, для городов более подробен картографический материал (см., например, [Визгалов, Пархи-мович, 2017. С. 28–32]). Сложнее выполнять моделирование жилых и хозяйственных объектов для сельских памятников. В письменных источниках информации о них немного, и в основном она о времени основания сел и деревень, их этносоциальной истории. В обоих случаях сведения о высотности зданий практически отсутствуют.

В такой ситуации опорными становятся археологические данные: внешняя и внутренняя планиграфия построек, размерные характеристики и т. д. Для сравнительного анализа обязательно привлечение письменных и этнографических источников, потому что существует «единый западносибирский вариант русских строительных традиций» [Ащепков, 1950. С. 31; Бардина, 1994. С. 163].

Археологической базой настоящего исследования послужили материалы русских сельских поселений XVII–XVIII вв. Изюк I и Ананьино I, изученных автором в Тарском Прииртышье (Большереченский и Тарский районы Омской области), реконструкции жилищ разного вида из Тары [Татауров, Чёрная, 2014; 2015]; Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2017] и Саянского острога [Майничева и др., 2018].

На сельских поселениях Тарского Прииртышья основным типом жилищ были трехчастные избы-связи, всего – 8. Изучены пятистенок с прирубом, три избы на памятнике Изюк I и трижды перестроенная с увеличением общей площади изба на памятнике Ананьино I – всего 13 объектов. Все жилища поземные, т. е. без подклетов. На это указывают наличие завалинок [Визгалов, Пархимович, 2017. С. 15], полы, настланные на уровне первого венца, и подполы «врытые в землю».

При работе с археологическими материалами деревенских комплексов для анализа использованы размерные характеристики только жилых помещений – горниц, изб, клетей, пятистенка, горницы-прируба. В изученных 13 объектах определены 22 жилых помещения. Сведения о сенях, встраиваемых в связи между основными срубами и использовавшихся как хозяйственные помещения, в исследовании не привлекались, так как по высоте они могли отличаться от жилых комплексов.

В реконструированной усадьбе знатного горожанина г. Тары изучены дом-пятистенок, баня, изба для челяди, колодец, погреб с напогребницей [Татауров, Чёрная, 2015]. В нашем исследовании рассматриваются только жилые объекты – дом и изба. В Мангазее представлены модели двух связей [Визгалов, Пархимович, 2017. С. 15]; для анализа взяты клеть и две избы. В Саянском остроге из числа жилых помещений рассматривается изба приказчика [Майничева и др., 2018]. Указанный выбор ограничен материалами, имеющими размерные данные.

Основным этнографическим источником стали материалы, собранные в 1957–1961 гг. Ангарским отрядом экспедиции Института этнографии АН СССР под руководством Л. М. Сабуровой в Кежемском районе Красноярского края. В результате их анализа получены сведения о составе 1203 усадебных комплексов из 12 деревень в двух временных периодах: с начала XIX в. до 1917 г. и с 1917 по 1930 г. Для достижения заявленной цели из материалов Л. М. Сабуровой привлекались данные только по постройкам первого периода; их число составило 427 единиц, из них 167 относилось к XIX в. Необходимость привлечения этого источника в том, что в Приангарье, начиная с XVII в., сложился «один из старых очагов русского заселения» [Сабурова, 1967. С. 7]. Анализ полученных материалов и наблюдений позволил Л. М. Сабуровой сделать вывод «о генетической связи местного русского населения с северо- и средневеликорусским населением» [Терюков, 2017. С. 500].

Достоинством представленных в архиве документов является учет времени постройки жилищ и их размерные характеристики 1. К недостаткам можно отнести отсутствие в описаниях типологии жилищ и использование общего названия – дом. Как самостоятельный элемент выделены только сени, тогда как усадебные постройки обозначены по их функциональному назначению: амбар, стайка, сарай, хлев, баня, завозня, зимовье.

В метрологических данных по жилищам, собранных экспедицией Л. М. Сабуровой, указывались размеры домов, расчеты кубатуры площади построек. Из этого можно заключить, что приведенные значения высоты даны от пола до потолка. Следовательно, мы их можем учитывать в выяснении количества венцов в срубах. Выявив показатели высоты домов по данным этнографии, можно рассчитать вероятное количество венцов в каждом из них. Проанализировав размерные характеристики площади жилищ и их высоты, – сравнить с информацией из письменных и археологических источников. Однако необходимо учитывать, что эти сравнения можно использовать лишь для поземных жилищ, в которых пол сделан на уровне первого-второго венцов.

Обсуждение результатов

Исходя из состава и характера имеющихся источников следует отметить объективность мнения В. А. Александрова о том, что «основные элементы севернорусского жилища выявились в сибирском жилище уже в XVII в.» [1964. С. 169]. К культуре этого населения в целом можно отнести и домостроительные традиции Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2017. С. 190], Тары и деревень Тарского Прииртышья [Татаурова и др., 2014. С. 192, 193].

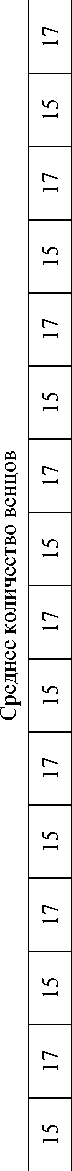

Считается, что в русских строительных традициях дом до матицы, на которую укладывали потолочные бревна или тес, собирали из нечетного количества венцов, чаще из 15 или 17 при 6–7 вершковом лесе в отрубе (т. е. при диаметре бревен в 22–32 см) [Курилов и др., 2005.

С. 93]. «В среднем на одноэтажную избу с невысоким подпольем идет 15–17 венцов бревен» [Бломквист, 1956. С. 70, 78].

По наблюдениям Л. М. Сабуровой, «изба состояла из 14–17 венцов» [1967. С. 110]. В изученных деревнях Кежемского района в XIX – начале XX в. преобладающая высота домов составляла 3–3,5 м (минимальная – 2–2,5 м, в одном случае 1,8 м; максимальная – 4 м, в одном случае – 4,5 м).

Зафиксированные отличия по изученным деревням касались количества построек с минимальной и максимальной высотой. Ниже приведены несколько наиболее показательных примеров.

Так, в с. Кежма из 617 усадеб к изучаемому периоду относились 147 (к XIX в. – 57 домов, из них 11 высотой 2–2,8 м). Их площадь: минимальная 12,8 кв. м, максимальная 36 кв. м, средняя 20–25 кв. м. Высоких, до 4 м, домов в XIX в. зафиксировано 9, их площадь – от 36 до 56,6 кв. м, средняя – 42–48 кв. м. В XX в. низких домов построили 9 (площадь от 16 до 36 кв. м), высоких – 21 (размеры от 20 до 61,2 кв. м, средняя площадь – 42–54 кв. м).

В дер. Прокопьево из 19 усадеб 16 построены до 1917 г. Среди них только в трех – «высотные» дома (один XIX в. и два XX в.); остальные высотой по 3 м. Площадь построек – от 24 до 70 кв. м, средняя – 36–51 кв. м.

В дер. Проспихино из 127 усадеб 72 с домами дореволюционной постройки; преобладают жилища высотой 3–3,5 м. К XIX в. относятся два дома высотой 2 м и площадью 24 и 42 кв. м соответственно и четыре высотой 4 м и площадью 42–49 кв. м. В начале XX в. низких домов не строили, а к высоким добавилось еще 9; их площадь – от 42 до 63 м, средняя – 49–56 м. Площадь остальных построек – от 36 до 63 кв. м, в одном случае – 85 кв. м.

В. А. Александров, по данным письменных источников, для жилых помещений в г. Енисейске и сельской округе на начало XVIII в. привел следующие размерные характеристики [Александров, 1964. С. 163]. Средняя длина изб-связей составляла 18–19 м. Но были строения длиной 13–14, 16–17, 20,9 м. Избы, горницы, клети имели площадь от 10–12 до 50– 70 кв. м. Причем наибольшее количество построек было площадью в 41 кв. м, т. е. 6,4 × 6,4 м. Выделены «типовые размеры»: 6,2 × 6,2 и 6,4 × 6,4 м, т. е. площадью 38,4 и 41 кв. м. «В одном случае однокамерное жилище (изба) имело площадь в 42,3 кв. м (6,5 × 6,5)» [Там же. С. 163].

В данном случае мы рассматриваем именно площадь, так как размерные характеристики хотя и схожи с упомянутыми в письменных источниках, но представляют не только квадратные (6 × 6, 6,5 × 6,5, 6,6 × 6,6, 6,8 × 6,8, 7 × 7 и т. д.) дома, но и прямоугольные с размерами 7 × 6,5, 7,1 × 6,5, 7,5 × 6,5 и др., зависящими от длины стройматериалов и типа построек (изба, пятистенок и т. д.). Например, в дер. Пашино из 27 жилищ, относящихся к рассматриваемому периоду, 13 имели площадь 40,95 (6,5 × 6,3) – 45,56 (6,8 × 6,7) кв. м при высоте 3–3,5 м. Максимальная площадь – 50,4 кв. м (7,2 × 7), но этот дом, несмотря на большие размеры, имел высоту лишь 2,5 м. В дер. Верхняя Кежма из 33 усадеб 14 построены до 1917 г. Высотные размеры – 3–3,5 м. Площади варьировались: шесть домов – от 24 (6 × 4) до 39 (6,5 × 6) кв. м; четыре – от 42 (6 × 7) до 44,85 (6,9 × 6,5) кв. м; остальные более 50 кв. м. В дер. Заимка из 30 усадеб XIX – начала XX в. 18 домов были площадью от 30 (6 × 5) до 46,3 (6,8 × 6,8) кв. м. В общей массе жилищ интерес вызывают две небольшие, вероятно, избушки площадью 15,8 кв. м и высотой по 4 м. Возможно, именно они могут относиться к избам на подклете, но пока эта точка зрения остается только гипотезой. В десяти усадьбах имелись дома от 35 (7 × 5) до 56 (8 × 7) кв. м. Зафиксирован один дом площадью 54 кв. м (9 × 6 м), высота которого составляла 2 м.

Подобную статистику можно привести по всем описанным в материалах Л. М. Сабуровой деревням 2. Отметим также, что зафиксированные по Енисейску в документах начала XVIII в.

размеры избы в 42,3 кв. м (6,5 × 6,5) [Александров, 1964. С. 163] в усадьбах XIX – начала XX в. в 12 деревнях Красноярского края встречены 20 раз.

По археологическим материалам большое количество жилых построек известно по сельским поселениям Тарского Прииртышья. Из 13 восемь – дома-связи. Прежде, чем рассматривать их индивидуальные метрические параметры, отметим, что они были, как и в Енисейске и Мангазее, большими по площади [Визгалов, Пархимович, 2017. С. 77]. Связи на поселениях имели длину 12–15,8 м. Жилые помещения в связях относятся к трем типам: горница (площадь от 24 до 43,6 кв. м), изба (от 12 до 18,5 кв. м), клеть (18,6–25,5 кв. м). Пятистенок был площадью 43,7 кв. м, прируб к нему – 40,15 кв. м.

Кроме связей и пятистенка на поселениях Тарского Прииртышья изучены четыре избы. Так, на памятнике Ананьино I исследовано жилище, которое перестраивали несколько раз. Этапы этого процесса могли выглядеть так: первоначально была построена изба площадью около 9 кв. м с печью. Через некоторое время избу разобрали до нижних венцов, оставив печь, и сделали новый, более просторный сруб площадью 16 кв. м. К этой избе были пристроены сени размером 3 × 3 м. Третий сруб площадью 36,08 кв. м включил в себя нижние части двух предыдущих построек; как функционирующая часть остались сени, к которым во время последней реконструкции пристроили навес над крыльцом. В какой-то период в XVIII в. в этой избе жил человек высокого социального статуса, о чем свидетельствует археологический материал.

На поселении Изюк из трех изб одна ранее была определена как баня [Татаурова и др., 2014. С. 194], но анализ предметного комплекса и планиграфии способствовали изменению мнения о назначении этой постройки – она была жилой. Размеры изб на поселении, кроме одной, небольшие: 10,5; 11,8; 29,2 кв. м.

Время существования этих поселенческих комплексов определяется по дендрохронологии и вещевому материалу. Дендродаты по жилищам Ананьино I относятся ко времени основания деревни (около 1625 г.) [Сидорова и др., 2019. С. 109]. Предметные комплексы обоих памятников отнесены к XVII–XVIII вв. [Татауров Ф. С., 2017]. Время основания и период функционирования деревень подтверждается письменными источниками [Крих, 2012; 2014].

Первой четвертью XVII в. датируются жилые постройки, изученные в г. Таре [Сидорова и др., 2019. С. 109].

Весь рассмотренный жилой комплекс Тарского Прииртышья синхронен жилищам, изученным в Мангазее и Саянском остроге 3.

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что размерные характеристики археологических объектов, построенных во второй четверти XVII и в XVIII в., схожи между собой. Жилища Мангазеи (несмотря на ее городской статус) по площади были малыми: 17,7, 18,9, и 24,8 кв. м, как и на сельских комплексах. На изученных поселениях вариативность площади жилых помещений выше и сопоставима со сведениями письменных источников по Енисейску начала XVIII в. (10,2, 18,5, 25, 32,5, 38,4 и 41 кв. м) [Александров, 1964. С. 163] и с этнографическими материалами XIX в. по Приангарью.

Попытаемся рассчитать на базе имеющихся данных высотные параметры археологических построек.

Если принять за основу этнографические критерии количества венцов в срубах, выявленные размеры жилищ и толщину бревен, использованных для строительства, то получится, что для дома с высотой потолков 2 м при среднем количестве венцов 15–17 требуются бревна диаметром 11–13 см (см. таблицу). Но такой лес не использовался для строительства. Из этнографии известно, и это подтверждается археологическими данными, что для построек брали бревна диаметром не менее 20 см. Поэтому приведенные выше примеры о количестве

m m

tn пд

о ш

m ш

у

|

cd К Й (D Ю н (D cd rt |

о о *П |

о tn |

О tn tn |

о tn 40 |

о tn |

о tn oo |

|

о tn m |

tn m |

tn со m |

tn tn |

tn (M tn |

tn 04 tn |

|

|

£ о о m |

о m |

о m m |

о 04 m |

о tn |

о tn |

|

|

£ о tn ГД |

tn 04 04 |

tn CA |

tn (M m |

tn m |

tn |

|

|

^ о |

40 04 |

ГЧ |

ГЧ m |

о 40 m |

oo о |

|

|

£ о m ш |

о 04 |

m tn CA |

04 04 ГЧ |

tn m |

5s m |

|

|

£ о ш ш |

ОО 04 |

CA CA |

40 oo ГЧ |

о m m |

m |

|

|

о ш |

04 ОО |

m CA |

m |

tn m |

in m |

|

|

£ о о ш |

О ОО |

о ГЧ ГЧ |

о 40 ГЧ |

о о m |

o m |

|

|

о Й о и S о о к со |

Hmiadx оК egXdo втоэна |

|||||

|

04 |

m |

tn |

r- |

|||

венцов (см. [Курилов и др., 2005. С. 93] и др.) нельзя использовать как опорные без привлечения репрезентативных выборок. Логичнее присоединиться к мнению, что «число венцов в срубе очень различно; оно зависит от толщины бревен, намеченной высоты избы, наконец, от достатка хозяина и большей или меньшей доступности леса в данной местности» [Бломквист, 1956. С. 70, 78].

В качестве доказательства возьмем абсолютные диаметры бревен (см. таблицу) и соотнесем их с археологически зафиксированными размерами и показателями высоты, полученными по материалам Л. М. Сабуровой.

На сельских поселениях Тарского Прииртышья наблюдается общая особенность: чем меньше помещение, тем тоньше диаметр бревен. В отдельных избах и избах в составе связей бревна были диаметром, в среднем, 20–25 см, в горницах и клетях в составе связей – от 25–30 до 30–40 см. Вероятно, от площади помещения зависела и высота дома. Поэтому на сельских поселениях избы (в том числе в составе связей) имели небольшую площадь, стены с диаметром бревен в 20–25 см и, скорее всего, высоту в 9–11 венцов, т. е. 2,0–2,2 м. Горницы и некоторые клети в составе связей с толщиной стен от 25 до 40 см имели такое же количество венцов, но высоту от 2,7 до 3–3,3 м.

В связи с этими расчетами интересно проанализировать реконструкцию жилой части усадьбы 2 в Мангазее. Ее архитектурно-метрологический анализ выполнен Н. Н. Митиной и О. С. Уренёвым [Визгалов, Пархимович, 2017. С. 8. Рис. 128, 141–143]. Если пересчитать приведенные реконструктивные размеры на современные, то высота постройки от пола до потолка составит 3,06 м (2 простых сажени: 1,527 м × 2 = 3,054 м), а общая высота дома от окладного венца до конька – 5,4 м (2,5 косых сажени: 2,16 м × 2,5 = 5,4 м).

Жилые помещения такой высотности могли построить даже при недостатке строевого леса за Полярным кругом, но тогда, наверняка, встал бы вопрос об их обогреве. При условии отопления мангазейских жилищ печами по-черному более достоверной в высотном отношении выглядит реконструкция художника А. С. Кухтерина [Там же. С. 203, верхний рисунок] 4. Изба, нарисованная слева, имеет 11 венцов. При обозначенном (судя по плану, [Там же. С. 79]) в публикации диаметре бревен западной избы 5 постройки № 31 около 20–25 см, средняя высота жилища составляла 2,2–2,4 м. Диаметр бревен восточной избы 22–32 см [Там же. С. 105]. На указанном рисунке А. С. Кухтерина, возможно, это жилище в 9 венцов изображено справа. Его усредненная высота около 2–2,4 м. Если учесть, что потолки дополнительно утеплялись насыпным грунтом, а полы врезались на уровне второго венца, то внутреннее пространство жилища могло быть меньше, чем в приведенных выше расчетах. Все это делало обогрев жилища более эффективным, что немаловажно в условиях суровой сибирской зимы [Татауров С. Ф., 2017. С. 100], особенно в Заполярье.

Высотные размеры дома Тарской усадьбы и Саянской приказной избы отличаются от деревенских, прежде всего потому, что принадлежали людям не рядового статуса.

В Таре, где не было недостатка в лесе и дровах, пятистенок площадью 72 кв. м был построен из семи венцов с использованием бревен диаметром в полметра, что уже давало ему хорошую теплоизоляцию. Пол врублен в третий венец, соответственно внутреннее пространство от пола до потолка составляло около 3 м. Дом отапливался по-белому. Печи с трубой были известны в Таре уже в XVII в. [Татауров, Чёрная, 2015. С. 214; Татауров С. Ф., 2017. С. 99–100]. В реконструированном жилище проживал представитель административной верхушки, о чем свидетельствует расположение его в центре города, размеры дома, сени из бруса, предметный комплекс [Татауров, Чёрная, 2015. С. 219]. Поэтому высокие потолки в нем вполне могли быть. Изба для челяди в этой же усадьбе была площадью в 20,25 кв. м; на макете она показана в 7 венцов, что предполагает высоту от 1,7 до 2,7 м. Судя по площади и назначению, она не превышала 2,0 м в высоту. Рядовые жители в острожной части строили небольшие избы [Татауров С. Ф., 2017. С. 100].

Приказная изба Саянского острога могла быть высотной постройкой. К сожалению, из-за плохой сохранности древесины диаметр бревен этого жилища в тексте не оговорен. Однако в документах XVIII в. такие здания могли быть высотой в 4 аршина, т. е. 2,84 м [Майничева и др., 2018. С. 107]. В реконструкции постройка имеет 9 венцов [Там же. Рис. 5], т. е. диаметр бревен в венце составляет около 30–35 см (284 : 9 = 31,6 см). С этим размером на отдельных участках здания совпадает выявленная ширина древесного тлена.

Заключение

Высотность домов зависела от разных факторов: наличия и доступности стройматериалов, финансовых возможностей будущих хозяев и во многом от климатических условий, влияющих на продолжительность и интенсивность обогрева жилищ, а также от характера обогревающих устройств. Важнейшей задачей было сохранение тепла, поэтому жилища без под-клета имели завалинки и до появления печей с трубами – небольшую площадь и высоту стен около 2–2,5 м в 9–11 венцов.

Отмеченные в этнографических наблюдениях «стандарты» возведения срубов в 15–17 венцов характерны уже для XIX–XX вв. Это связано с эволюцией печного отопления и постепенным переходом с конца XVII в. к русским печам с трубами и «голландкам», а позднее в дополнение к ним с появлением железных буржуек – «контрамарок» [Аболина, Щербаков, 2017. С. 58–61; Татауров С. Ф., 2017. С. 99]. Благодаря им стало возможным регулирование температурного режима в доме. Это способствовало увеличению высоты и размеров жилой площади, а значит, и изменению качества жизни.

Развитие цифровых технологий позволяет достаточно быстро получить виртуальную 3D-модель археологического объекта, в связи с чем становятся понятными многие аспекты, связанные с системами жизнеобеспечения русского населения Сибири. Для комплексов Нового времени достоверность аппроксимации, т. е. точности воспроизведения тех или иных свойств исходного объекта, должна базироваться не только на комплексном изучении разнохарактерных источников, но и анализе культурного ландшафта, в котором этот объект функционировал.

Список литературы 3D-моделирование жилищ из раскопок русских памятников Сибири: достоверность аппроксимации

- Аболина Л. А., Щербаков В. В. Печи Енисейска ХVII-ХХ вв.: от каменок и глинобитных беструбных к кирпичным русским и изразцовым голландским до "утермарковских" // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Наука, 2017. С. 57-63.

- Александров В. А. Русское население Сибири XVII - начала XVIII в. (Енисейский край). М.: Наука, 1964. 303 с.

- Ащепков Е. Русское народное зодчество в Западной Сибири. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1950. 139 с.

- Бардина П. Е. Русские поселения, жилища и другие постройки // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Томск: ТГУ, 1994. С. 101-164.

- Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX - начале XX в. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 3-454.

- Бородовский А. П., Бородовская Е. Л. Проблема макетирования русских острогов из окрестностей города Новосибирска // Баландинские чтения. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств, 2018. Т. 13. С. 384-393.

- Бородовский А. П., Горохов С. В. Умревинский острог (археологические исследования 2002-2009 гг.). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 242 с.

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. Мангазея: усадьба заполярного города. Нефтеюганск; Екатеринбург: Караван, 2017. 360 с.

- Крих А. А. Этническая история русского населения Среднего Прииртышья (XVII-XX века). Омск: Наука, 2012. 295 с.

- Крих А. А. Этносоциальная история русского населения д. Ананьино в XVII-XIX вв. // Вестник Омского университета. Серия "исторические науки". 2014. № 4 (4). С. 86-90.

- Курилов В. Н., Люцидарская А. А., Майничева А. Ю. Освоение Сибири: сохранение и транс-формация русской культуры в XVII - начале XX в.: историко-этнографические очерки. Новосибирск: ПреПресс студио, 2005. 100 с.

- Майничева А. Ю., Скобелев С. Г., Береженко Д. Ю. Реконструкция русских деревоземляных внутрикрепостных построек как знаковых сооружений Сибири XVII-XVIII веков (на примере Саянского острога) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2018 Т. 46, № 4. С. 100-108.

- Матвеев А. В., Аношко О. М., Клименко А. И. Остатки старинных Тобольских укреплений на мысу Чукман // AB ORIGINT: археолого-этнографический сборник Тюменского государственного университета. Тюмень: ТюмГУ, 2012. С. 76-91.

- Сабурова Л. М. Культура и быт русского населения Приангарья. Л.: Наука, 1967. 300 с.

- Сидорова М. О., Жарников З. Ю., Татаурова Л. В., Татауров С. Ф., Мыглан В. С. Календарная датировка археологических объектов Тарского Прииртышья (Омская область) // РА. 2019. № 2. С. 103-113.

- Татауров С. Ф. Дрова как один из системообразующих элементов жизнеобеспечения сибирского города в XVII-XVIII вв. // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 49. С. 98-103.

- Татауров С. Ф., Чёрная М. П. Усадьба в Тарской крепости: опыт реконструкции комплекса // Культура русских в археологических исследованиях: Сб. науч. ст. к 50-летию Л. В. Татауровой. Омск: Издатель-Полиграфист, 2015. С. 214-219.

- Татауров С. Ф., Чёрная М. П. Усадьба на территории Тарской крепости: итоги исследований 2011-2014 гг. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2011 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. Т. 20. С. 288-291.

- Татауров Ф. С. Китайский фарфор с русских памятников Среднего Прииртышья XVII - первой половины XVIII в. // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X- XVIII вв. Казань; Кишинев: Stratum Plus, 2017. Т. 2. С. 835-841.

- Татаурова Л. В., Татауров С. Ф., Татауров Ф. С., Тихонов С. С., Тихомиров К. Н. Адаптация русских в Западной Сибири в конце XVI - XVIII в. (по материалам археологических исследований). Омск: Издатель-Полиграфист, 2014. 374 с.

- Терюков А. И. Л. М. Сабурова как исследователь русского старожильческого населения Сибири // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Наука, 2017. С. 499-503.

- Чёрная М. П. К методике реконструкции высотных деревянных построек по археологическим данным // Методика междисциплинарных археологических исследований. Омск: Наука, 2011. С. 106-116.

- Чёрная М. П. Воеводская усадьба в Томске. 1660-1760-е гг: историко-археологическая реконструкция. Томск: Д'Принт, 2015. 276 с.