50 лет клинико-эпидемиологических исследований острых лейкозов у детей Томской области

Автор: Балашева И.И., Лучинина Р.Н., Десятова Л.Ф.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (37), 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены итоги 50-летних (1958-2007 гг.) клинико-эпидемиологических исследований по проблеме острых лейкозов у детей Томской области. Показано, что первичная заболеваемость острыми лейкозами детей на протяжении указанного периода сохраняется в пределах средних величин. Преобладающей формой является острый лимфобластный лейкоз. Уста- новлено статистически значимое преобладание пациентов с дигестивным типом телосложения.

Острые лейкозы у детей, эпидемиология, факторы риска, особенности клинического течения

Короткий адрес: https://sciup.org/14055589

IDR: 14055589 | УДК: 616.155.392.2

Текст научной статьи 50 лет клинико-эпидемиологических исследований острых лейкозов у детей Томской области

В современной онкологии особое место занимают злокачественные новообразования детского возраста, среди которых лидируют лейкозы, составляя 32–40 % от всех злокачественных опухолей у детей. При этом в структуре детских лейкозов доминирует острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), на долю которого приходится 75–80 %. Значительные успехи, достигнутые в последние десятилетия в диагностике и лечении острых лейкозов у детей, позволили перевести ОЛЛ из разряда фатального в категорию излечиваемого с возможностью полного выздоровления у 75–80 % больных. Однако вопросы распространенности этой патологии на различных территориях, выявление факторов риска остаются актуальными и по-прежнему являются предметом повышенного внимания специалистов. Особый интерес представляет анализ онкогематологической заболеваемости в экологически неблагоприятных регионах [1, 4, 14].

Учитывая значительную климато-географическую, социально-экономическую и экологическую неоднородность Томской области, проведение эпидемиологических исследований на протяжении полувекового периода представляется вполне обоснованным. При этом наряду с изучением экзогенных факторов риска несомненный теоретический интерес и практическую значимость представляет оценка конституционально обусловленных характеристик телосложения в возникновении, клиническом полиморфизме, прогнозе и исходе этого тяжелого заболевания.

Материал и методы

Эпидемиологические исследования лейкозов детского возраста проводятся нами с 1958 г., когда в составе детской клиники Томского медицинского института были открыты койки для онкогематологических больных детей Томской области. В дальнейшем на этой базе было создано отделение, которое оказывало специализированную помощь более 40 лет. В настоящее время открыто типовое детское он-когематологическое отделение при областной клинической больнице.

В течение 50 лет наряду с историей болезни на каждого больного заполнялась специально разработанная карта учета. Диагноз лейкоза основывался на клинических, цитологических (периферическая кровь и костный мозг), гистологических (трепанобиопсия) данных. На основании цитохимических, иммунологических, цитогенетических исследований уточнялся вариант заболевания. Всего под наблюдением было 435 больных.

Проведение эпидемиологических исследований включало вычисление первичной заболеваемости и распространенности лейкозов у детей Томской области от рождения до 15 лет. Расчет проводился в интенсивных показателях на 100 тыс. детского населения согласно данным областного статистического управления с учетом возраста, пола детей раздельно для городского и сельского населения. Для повышения достоверности полученных данных использовался прямой и обратный метод стандартизации. Для установления возможных пространственновременных соотношений случаев заболевания использовался коэффициент Спирмена и по-лихорический показатель связи, подсчитывались коэффициенты корреляции. Кроме того, используя метод регрессионного анализа, был проведён расчёт ожидаемой заболеваемости на следующее десятилетие.

В качестве факторов риска нами ранее было оценено влияние ряда природных факторов, а именно физико-химических свойств почв Томской области и содержание в них макро-и микроэлементов. Данные исследования были выполнены совместно с НИИ биологии и биофизики при Томском государственном университете в те же годы, когда проводились эпидемиологические исследования по лейкозам у детей [13].

С целью характеристики почв, отобранных в разных районах Томской области с четырех геологических горизонтов, проведено изучение их физико-химических свойств и распределение в них 35 химических элементов (Mn, Co, Mo, Ni, Zn, Sc, Th, Na, V, U, Ti, Sr, K, Ca, Mg, Si, Al, Fe, Cu, N) с выделением суммы окислов 14 редкоземельных элементов и иттрия. При этом использовались методы спектрального, люминесцентного анализа и колориметрии.

Наряду с изучением роли экзогенных факторов риска в последние годы проведён поиск фенотипических маркёров этой патологии, в частности конституциональной принадлежности пациентов. Определение типа телосложения проводилось по схеме, разработанной В.Г. Штефко и А.Д. Островским в модификации С.С. Дарской [6]. По совокупности соматоме-трических и соматоскопических показателей 86 детей с ОЛЛ были разделены на три основных конституциональных морфологических типа: астеноидный (АстТ), торакально-мышечный (ТмТ) и дигестивный (ДигТ). Математическая обработка полученных данных проводилась с использованием статистического пакета SAS 8.0. Для оценки достоверности результатов исследования использовались критерии Стъю-дента, Манна–Уитни, Краскала–Уоллиса, χ2, Фишера, корреляционный анализ. При определении значимых показателей и расчета шансов исходов ОЛЛ использовалась логистическая регрессия.

Результаты и обсуждение

Проведённый статистический анализ за 50 лет в Томской области показал, что лейкоз встречается во всех возрастах детства с подъемами в 3–5 и 12–14 лет. Пик заболеваемости приходится на возраст 4 лет, что соответствует данным большинства авторов [1, 4, 9]. Заболеваемость среди мальчиков во все годы наблюдения превышала таковую у девочек. Преобладающей формой на протяжении всех лет был острый лимфобластный лейкоз [2].

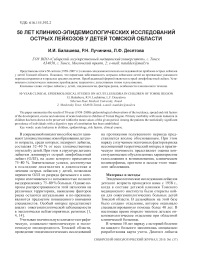

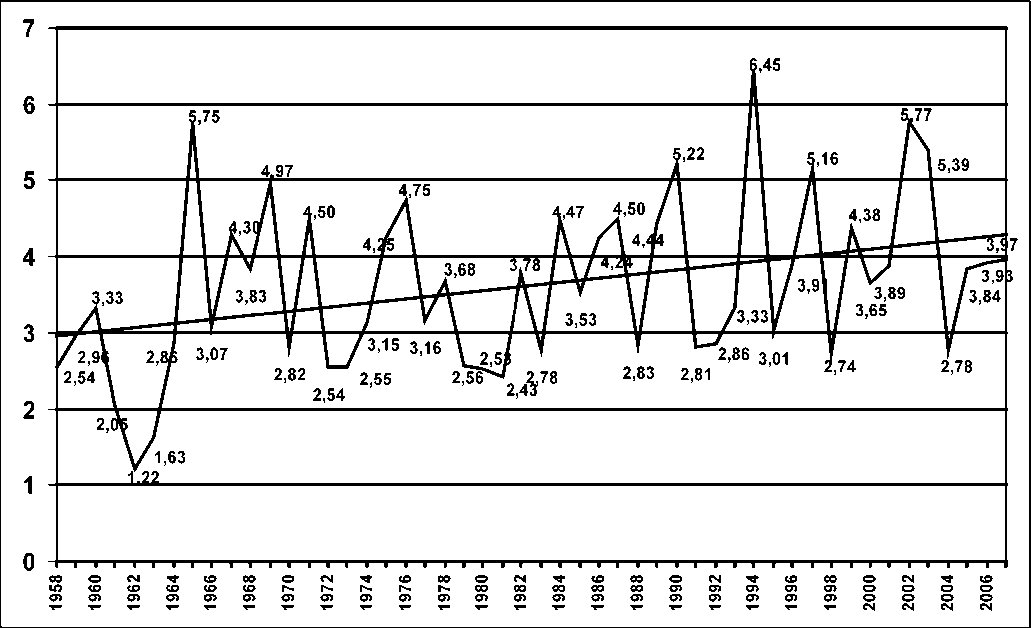

Первичная средняя стандартизованная заболеваемость за указанные 50 лет составила 3,62 на 100 тыс. детского населения. Данный показатель является средним и близким к таковым, приводимым по ряду регионов России у детей [7, 11, 15], а также в Украине [5] и Белоруссии [14]. Вместе с тем на протяжении 50 лет отмечались колебания заболеваемости с подъемами в отдельные годы. Стандартизованные показатели по полу и возрасту исключают влияние этих факторов на обнаруженные «пики». Выпрямление кривой методом наименьших квадратов свидетельствует о сохранении заболеваемости за указанный период в пределах средних величин (рис. 1). Анализ заболеваемости по пятилетиям показал ее возрастание от первого к третьему пятилетию со снижением в 70-е годы и некоторым подъемом в 80-х годах прошлого века (рис. 2).

Рис. 1. Заболеваемость острыми лейкозами детей Томской области (1958–2007 гг.)

При сравнении показателей заболеваемости детей лейкозами среди городских и сельских жителей на протяжении почти 40 лет регистрировался ее более высокий уровень у детей села по сравнению с городскими. Однако в последнее десятилетие большая заболеваемость наблюдается среди детского населения городов. Так, в 2006 г. все заболевшие дети были городскими жителями. Большинство авторов также отмечают более высокую заболеваемость острыми лейкозами детей в городах и промышленных центрах по сравнению с сельской местностью. Учитывая, что среди факторов риска в последние годы большая роль отводится выхлопным газам автотранспорта, возможно предположить, что именно с этим связано преобладание больных в городах Томской области, где значительно возрос поток машин в последние годы. Не обнаружено пространственно-временных соотношений случаев заболевания, но отмечены циклические подъемы в интервале 2–4 лет. Расчет ожидаемой заболеваемости на следующее десятилетие свидетельствует о сохранении её на среднем уровне, близком к предыдущим годам.

Учитывая возможную связь острых лейкозов с природно-климатическими факторами региона, анализ первичной заболеваемости был проведен по трем природно-климатическим подзонам: северной, средней и южной. При этом не обнаружено достоверных различий в показателях заболеваемости по указанным подзонам. Тенденция к повышению заболеваемости отмечена в северной подзоне.

Кроме того, были подсчитаны коэффициенты корреляции первичной заболеваемости детей лейкозами с показателями заболеваемости вирусными гепатитами, гриппом, дизентерией, туберкулезом, пневмонией. При этом не установлено достоверной связи ни с одним из перечисленных заболеваний. Близкая к достоверной прямая связь выявлена лишь с гепатитами (r=+0,53).

При оценке возможной связи заболеваемости детей лейкозами с особенностями физикохимических свойств почв Томской области было установлено наличие достоверной отрицательной связи с содержанием в почвах подвижной меди и общего никеля и положительной связи с суммой окислов редкоземельных элементов и иттрия. Коэффициенты корреляции составили соответственно [–0,99, –71, +0,64 [3].

Таким образом, корреляционный анализ позволил установить, что с вероятностью 0,99 между заболеваемостью детей лейкозами и рядом почвенных факторов существует определенная связь. Отрицательная почти линейная связь между заболеваемостью детей лейкозом и содержанием в почвах подвижной меди и общего никеля, по-видимому, связана с биологической ролью этих элементов, их участием в гемопоэзе. Особого внимания заслуживает факт установления достоверной положительной взаимосвязи заболеваемости с суммой окислов редкоземельных элементов и иттрия, в состав которых входят естественные радиоактивные элементы. Роль естественных радиоактивных элементов в генезе спонтанных лейкозов показана еще в работах М.П. Павловой [12].

Наряду с изучением роли экзогенных факторов риска возникновения лейкозов у детей в последние годы нами проведен поиск фенотипических маркеров этой патологии. До сих пор наименее изученной остается роль конституциональной принадлежности пациентов в развитии этой патологии. Отдельные указания на предрасположенность к острым лейкозам детей с повышенным физическим развитием и своеобразными чертами лица в виде наклонности к макросомии были отмечены еще Н.С. Кисляк [9], а также Н.А. Алексеевым и И.М. Воронцовым [1].

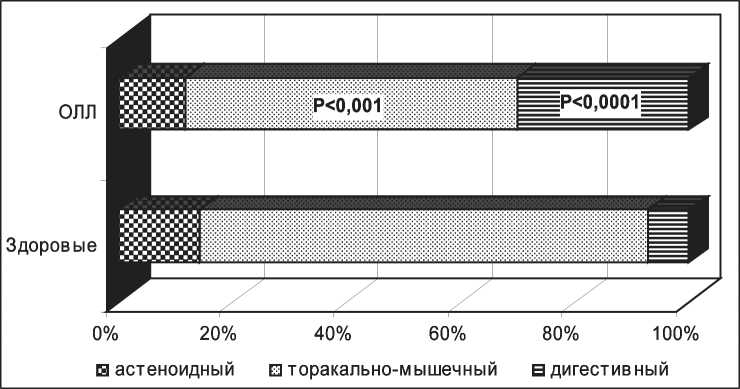

Первой задачей в рамках конституционального подхода было исследование частоты встречаемости типов телосложения у здоровых, а затем клинико-конституциональных вариаций у детей с ОЛЛ. Изучение соматотипологиче-ских характеристик больных в сопоставлении со здоровыми (контроль 220 детей) выявило отличительные черты конституциональноморфологической структуры пациентов, страдающих ОЛЛ (рис. 3). Среди больных ОЛЛ обнаружено достоверное увеличение детей с ди-гестивным типом (ДигТ) телосложения – 30,2 % против 7,3 % в контроле (p<0,0001) с достоверным снижением числа детей с торакальномышечным типом (ТмТ) – 58,2 % и 78,6 % соответственно (p<0,001) и отсутствие различий встречаемости при астеноидном типе (АсТ) – 11,6 % и 14,1 % соответственно (рис. 3). Показатели относительного риска для больных с ДигТ (RR=4,45) подтверждают высокую частоту встречаемости данного соматотипа у больных ОЛЛ и свидетельствуют о том, что дигестивный тип телосложения является фенотипической характеристикой повышенного риска развития

Рис. 3. Распределение детей сравниваемых групп по типам конституции

острых лейкозов у детей. Низкие показатели относительного риска в группе пациентов с ТмТ (RR=0,74) указывают на меньший удельный вес детей с данным соматотипом при ОЛЛ.

Дигестивный конституциональный тип телосложения в детском возрасте характеризуется более быстрыми темпами роста. При изучении анамнеза больных лейкозом с различными конституционально-морфологическими типами было выявлено достоверно большая масса тела пациентов при рождении и на первом году жизни, что свидетельствует о формировании гиперпластического компонента телосложения в раннем возрасте [16, 17]. Показано, что у детей с дигестивным типом конституции более выражена гипертрофия лимфоидной ткани, что расценено как активация созревания лимфоидного аппарата в данной группе [10]. Наряду с этим можно предположить патофизиологическую связь костной и кроветворной систем через звенья гормональной регуляции. Н.С. Кисляк [8], наблюдая повышенное физическое развитие детей с острым лейкозом, сделала предположение о возможном увеличении секреции сомататотропного гормона (СТГ) у этих больных. В дальнейшем было подтверждено повышение уровня СТГ в разгар заболевания у больных с Т-клеточными лейкозами. Доказательство роли СТГ-соматомедина в лейко-зогенезе нашло отражение в экспериментальных исследованиях [18].

Анализ возраста начала заболевания ОЛЛ у детей с различными типами конституции показал, что дебют ОЛЛ у детей с ДигТ наблюдался в более позднем возрасте по сравнению с пациентами с ТмТ. При сравнении распределения больных с различными типами конституции по группам риска установлено статистически значимое преобладание среди пациентов высокого риска детей с ДигТ, которые составили прогностически неблагоприятную группу по возникновению рецидивов заболевания.

Согласно рекомендациям ВОЗ была проведена оценка частоты и степени выраженности побочных эффектов химиотерапии по протоколу ALL-BFM-90 у больных с указанными типами конституции. Анализ показал, что у детей с ДигТ чаще отмечались токсические поражения органов пищеварительной системы: тяжелые стоматиты, труднопереносимая рвота, гипербилирубинемия, а также периферическая нейропатия (p<0,05).

Для решения вопроса относительно прогноза и исходов ОЛЛ у детей с различной конституциональной принадлежностью в 1996–2004 годах проведено проспективное когортное исследование в параллельных группах: у 10 больных с АсТ, у 50 – с ТмТ и у 24 – с ДигТ. Выявлено, что у детей с ДигТ имеется достоверно неблагоприятный прогноз заболевания. В этой группе пациентов зарегистрирован худший ответ на терапию, определяемый по уровню бластных клеток к 8-му дню лечения в 33,3 % случаев, что значительно выше по сравнению с больными АсТ – 20 % (p<0,05) и ТмТ – 0 % (p<0,0001). Рецидивы заболеваний чаще диагностировались при ДигТ – 37,5 %, по сравнению с ТмТ – 8 % (p<0,01) и АсТ – 10 % (p<0,05). На момент окончания исследования в полной продолжительной ремиссии находилось 80 % больных с АсТ, 86 % – с ТмТ и 50% пациентов с ДигТ телосложения.

Проведение многофакторного анализа позволило выявить статистически значимую связь морфофенотипической характеристики больных с исходом заболевания, при этом конституционально-типологическую принадлежность ребенка можно рассматривать как один из прогностических факторов риска при ОЛЛ. Принадлежность пациента к дигестив-ному соматотипу следует считать менее благоприятным фактором при определении прогноза заболевания.

Таким образом, результаты наших исследований в течение 50 лет свидетельствуют, что первичная заболеваемость острыми лейкозами у детей Томской области сохраняется в пределах средних величин. В последние годы отмечено возрастание заболеваемости среди городских детей по сравнению с сельскими. Преобладающей формой остается острый лимфобластный лейкоз. Среди природно-климатических факторов естественная радиоактивность вносит определенный вклад в риск возникновения острых лейкозов. Наряду с этим достоверно установлена роль конституционального фактора в возникновении, течении, прогнозе и исходе заболевания.