9-летний опыт эндопротезирования крупных суставов

Автор: Чесников Сергей Геннадьевич, Тимошенко Михаил Евгеньевич, Дедяев Сергей Иванович, Розенберг Дмитрий Владимирович

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 (29), 2017 года.

Бесплатный доступ

Опыт работы небольшого травматолого-ортопедического отделения показывает высокую эффективность использования современных ортопедических технологий в эндопротезировании крупных суставов. Применение концепции FTS существенно снижает затраты клиники на лечение и позволяет ускорить реабилитацию пациентов

Эндопротезирование, дисплазия, осложнения, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/143164624

IDR: 143164624

Текст научной статьи 9-летний опыт эндопротезирования крупных суставов

Травматолого-ортопедическое отделение в составе Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России имеет 25 круглосуточных коек. По штатному расписанию в отделении 13 должностей. Из них 3 врачебные ставки. Врачи отделения сертифицированы, аттестованы и прошли подготовку на клинических базах ФМБА, министерства здравоохранения Российской Федерации и в европейских клиниках.

За последние 9 лет существенно выросло количество пациентов, которым выполнено эндопротезирование крупных суставов, что связано как с распространенностью патологии, так и с доступностью этого вида помощи [1, 2]. Из 7994 пациентов, пролеченных в отделении, 48,5% выполнено эндопротезирование крупных суставов.

Внедрение новых технологий лечения и реабилитации пациентов позволило снизить длительность их пребывания в клинике с 17,6 дней (2007 год) до 8,5 дней (2016 год).

Отделение работает в различных программах оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) – Федеральной программе, программе обязательного и добровольного медицинского страхования.

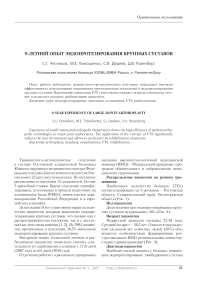

Распределение пациентов по региону проживания

Наибольшее количество больных (73%) госпитализировано из 3 регионов – Ростовская область, Ставропольский край, Волгоградская область (Рис. 1).

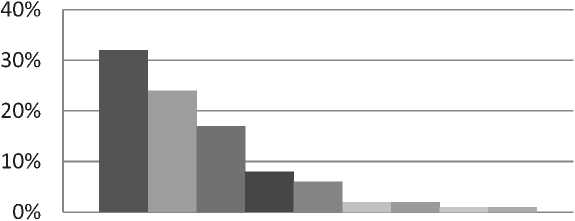

Пол пациентов

Доля мужчин при эндопротезировании крупных суставов не превышает 40% (Рис. 2).

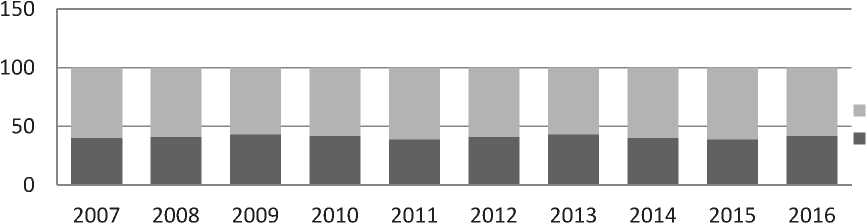

Возраст пациентов

Возрастной диапазон составил 22-94 года. Средний возраст – 56,5 лет. Относительно высокий удельный вес пожилых людей (38%) объясняется особенностями формирования реестра ожидания ВМП региональными министерствами здравоохранения (Рис. 3).

Диагнозы пациентов

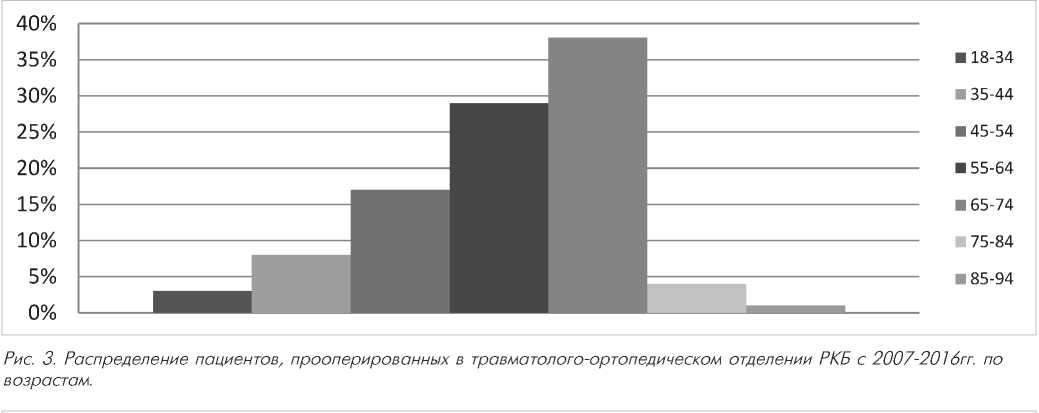

Наиболее частый диагноз у больных, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава

Оригинальные исследования

-

■ Ростовская область

-

■ Ставропольский край

-

■ ЕЗолготргдркая область

-

■ РеотубликаДатесган

-

■ Республика Крым

-

■ Республика Калмыкия

Реотублика Северная Осетия

-

■ Астраханская область

-

■ Чеченская республика

Рис.1. Распределение пациентов прооперированных в травматолого-ортопедическом отделении РКБ с 2007-2016гг. по регионам.

Женщины

Мужчины

Рис. 2. Гендерное распределение пациентов,которым выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов в 2007-2016гг.

■ Идиопатический коксартроз

-

■ Посттравматический коксартроз

-

■ Диспластический коксартроз

-

■ АНГБК

-

■ Ложный сустав ШБК

Рис. 3. Распределение пациентов, прооперированных в травматолого-ортопедическом отделении РКБ с 2007-2016гг. по возрастам.

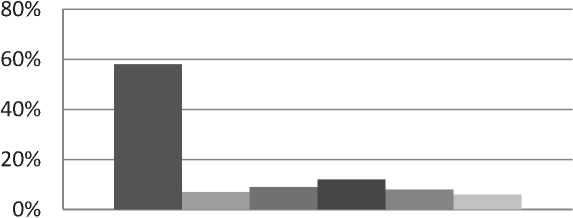

– первичный коксартроз (58%), существенно реже – асептический некроз головки бедренной кости (12%), диспластический коксартроз (9%), посттравматический коксартроз (7%), ложный сустав шейки бедренной кости. (Рис. 4).

В группе пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава, на первом месте стоит первичный гонартроз (70%).

Соотношение количества эндопротезов тазобедренного и коленного суставов

В течение 2007-2016 гг. количество эндопротезирований коленного сустава не превышает 1/3 от общего количества операций, но при работе с реестром больных по Федеральной программе ВМП обращает на себя внимание ежегодное увеличение доли пациентов, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава. Так, в 2015 и 2016 годах их количество достигло 56% и 52% соответственно.

Производители эндопротезов

Тип фиксации

Основными типами фиксации при эндопротезировании тазобедренного сустава стали гибридная фиксация (эндопротезы с цементной фиксацией одного из компонентов – ацетабулярного или бедренного) – 45%, цементная фиксация – 30% и бесцементная – 25%.

При эндопротезировании коленного сустава использовались эндопротезы с задней стабилизацией. В 45 случаях применены тибиальные компоненты с бесцементной фиксацией производства Zimmer.

Пары трения при эндопротезировании тазобедренного сустава

Наибольшее количество имплантированных эндопротезов (80%) имело металлполиэтиленовую пару терния, что обусловлено наилучшими финансово-эксплуатационными характеристиками. Следует отметить, что в сегменте добровольного медицинского страхования и платных медицинских услуг преобладают керамо-керамические пары трения.

Эндопротезирование при диспластическом коксартрозе

Наиболее трудной задачей первичного эндопротезирования тазобедренного сустава является проведение операции при диспластиче-ском коксартрозе [3]. В связи с эндемичностью распространения этой патологии в республиках Северного Кавказа, количество операций при III-IVст. дисплазии по Crowe в нашем отделении составило 9% от общего числа эндопротезирований тазобедренного сустава. При поиске наиболее оптимальной технологии эндопротезирования у пациентов с выраженной дисплазией и врожденным вывихом бедра нами (как наиболее оптимальный), принят метод оперативного лечения в два этапа – с предварительным низведением бедренной кости закрыто в аппарате внешней фиксации.

В качестве примера представляем случай лечения пациентки Б., 22-х лет, которой в детстве выполнена резекция головки и шейки правого бедра, в результате чего сформировалось укорочение правой нижней конечности на 9 см. (Рис. 5).

Первый этап. Произведен монтаж стержневого аппарата КСАУ-1 на в/3 бедра и крыле подвздошной кости. В течение 15 дней проведено низведение бедра на 9 см. (Рис. 6.)

Второй этап. Выполнен демонтаж аппарата с одновременным тотальным гибридным эндопротезированием правого тазобедренного сустава Zimmer.

В результате проведенного лечения удалось добиться полного восстановления длины и функции конечности без потери функции седалищного нерва (Рис. 7).

Рис.6. Рентгенограмма больной Б. низведение бедра в аппарате внешней фиксации.

Рис.7. Рентгенограмма больной Б. после операции.

Рис.5. Рентгенограмма больной Б. до операции

Ревизионное эндопротезирование

С 2007 по 2016 г. в отделении выполнено 190 ревизионных эндопротезирований тазобедренного и 139 ревизионных эндопротезирований коленного сустава. Причинами ревизионного эндопротезирования в 80% случаев явилась парапротезная инфекция и в 20% случаев – асептическая нестабильность компонентов эндопротеза. Во всех случаях применялась двухэтапная тактика лечения пациентов. У пациентов с коленными суставами на первом этапе выполнялось удаление эндопротеза с санацией раны и установкой артикулирующего мобильного спейсера на костном цементе с антибиотиками. Вторым этапом, который выполнялся в сроки от 3х месяцев до 1 года проводилась имплантация ревизионного эндопротеза. У пациентов с тазобедренными суставами на первом этапе применялся спейсер из костного цемента с антибиотиками. Такая тактика позволила значительно снизить процент неудовлетворительных результатов.

Летальные исходы и осложнения

Летальных исходов за весь отчетный период нет.

Среди осложнений, возникающих после эндопротезирования, наибольшие трудности представляет лечение парапротезной инфекции. У 5 больных после первичного эндопротезирования развилось нагноение, что потребовало применения 2-этапного лечения (удаление эндопротеза, установка спейсера и последующая реконструктивно-восстановительная операция). Во всех случаях удалось достичь положительного результата.

При эндопротезировании тазобедренного сустава в 4% случаев отмечались вывихи бедренного компонента эндопротеза. Главная причина этого осложнения – несоблюдение пациентом рекомендованного охранительного режима в первые сутки после операции. У 3 больных вывих был связан с неправильной установкой вертлужного компонента, что потребовало выполнения ревизионной операции. У 3 больных применено открытое вправление вывиха в связи с поздним (более 1 месяца) обращением пациентов. В остальных случаях выполнено закрытое ручное вправление вывиха и фиксация пластиковой повязкой. Рецидивов не отмечено.

У 6 больных имелась тракционная нейропатия седалищного нерва, связанная с низведением конечности при врожденном вывихе бедра. В 3 случаях нейропатия разрешилась полным клиническим выздоровлением. В 3 – изменения носили необратимый характер и больные продолжают получать реабилитационную терапию.

С 2007 года всем больным проводилась тром-бопрофилактика фракционированными гепаринами в течение всего периода пребывания в стационаре, а также использовался компрессионный трикотаж и лечебная физкультура. Это позволило существенно снизить количество венозных тромбоэмболических осложнений. В 6 случаях развился тромбоз глубоких вен нижней конечности с флотацией тромба, что потребовало проведения оперативного вмешательства в условиях сосудистого отделения. У 15 больных после эндопротезирования коленного сустава по данным УЗИ контроля развился тромбоз глубоких вен голени без флотации тромба. Всем пациентам проведено соответствующее лечение, что привело к полному восстановлению венозного кровообращения. На амбулаторном режиме всем пациентам рекомендовано применение пероральных антикоагулянтов до 30 дней со дня операции.

Применение кровесберегающих технологий при эндопротезировании суставов и отказ от дренирования раневой полости (с 2015 года) привели к полному прекращению переливания крови и ее компонентов. Послеоперационная анемия не носит выраженного и долгосрочного характера. В лечении используются только препараты железа.

Длительность пребывания в стационаре

Поиск путей повышения эффективности лечения в стационаре привел к необходимости применения концепции FTS или хирургии быстрого восстановления. Эта программа позволяет максимально ограничить физическую травму, которую пациент получает при хирургическом вмешательстве, устранить послеоперационный болевой синдром и обеспечить быстрое восстановление без сопутствующих осложнений в максимально короткий срок госпитализации [4-6]. Основные положения программы:

-

• информирование пациента

-

• отказ от механической очистки кишечника перед операцией

-

• отказ от применения опиоидных аналгети-ков

-

• отказ от предоперационного голодания

-

• назначение пищевых углеводных смесей за 3-4 часа до операции

-

• использование регионарной и локальной инфильтрационной анестезии в зоне хирургиче-

- ского доступа (наропин, адреналин, кеторолак)

-

• контроль и ограничение инфузии кристаллоидных и коллоидных растворов до и во время операции

-

• малотравматичная техника операции

-

• согревание пациента во время операции (термоматрас)

-

• отказ от дренирования раневой полости

-

• раннее удаление мочевого, венозного катетеров

-

• отказ от необоснованной гемотрансфузии

-

• ранняя активизация пациента (в течение первых суток после операции подъем с постели, лечебная физкультура и механотерапия)

Применение концепции FTS позволило за 9 лет снизить длительность пребывания боль- ного в клинике с 17,6 до 8,5 дней без снижения результативности эндопротезирования крупных суставов.

Заключение

Таким образом, 9-летний опыт работы травматолого-ортопедического отделения РКБ ЮОМЦ ФМБА России показывает высокую эффективность использования современных ортопедических технологий в эндопротезировании крупных суставов при заболеваниях и последствиях травм опорно-двигательной системы. Применение концепции FTS существенно снижает затраты клиник на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и позволяет ускорить реабилитацию и восстановление качества жизни пациента.

Список литературы 9-летний опыт эндопротезирования крупных суставов

- Руководство по хирургии тазобедренного сустава. Под ред. Р.М. Тихилова, И.И. Шубнякова. Спб.:РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 2014. Том 1.

- Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основы и практика: руководство. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013.

- Плющев А.Л. Диспластический коксартроз. Теория и практика. М.: «Лето-принт», 2007.

- Затевахин И.И., Пасечник И.Н., Губайдуллин Р.Р. и соавт. Ускоренное восстановление после хирургических операций: мультидисциплинарная проблема. Хирургия. 2015. №9. С. 4-8

- Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation. Brit J Anaesth. 1997. Vol. 78. P. 606-617.

- Kehlet H., Wilmore D.W. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. Ann Surg. 2008. Vol. 248. P. 189-198.