Абсолютная хронология могильника Ростовка

Автор: Ковтун И.В., Кузьминых С.В., Столярчик Э., Краузе Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья обращена к проблеме хронологии могильника Ростовка – одного из ключевых памятников сейминско-турбинского транскультурного феномена. Ранее по результатам радиоуглеродных датировок предполагалось, что большинство комплексов памятника относятся к XXII–XX вв. до н. э., а два погребения (5 и 24) – к XXI/XX–XVIII вв. до н. э. Но выполненная авторами актуальная калибровка и несколько новых дат, полученных в лабораториях США и Германии, не удостоверяют двухэтапную периодизацию могильника. Верификация серии ростовкинских датировок зависит, кроме того, от определения хронологической величины удревнения реальных дат воздействием резервуарного эффекта. Это выяснилось при датировании образцов, не подверженных влиянию данного искажающего фактора. Предполагаемая величина резервуарного эффекта применительно к социуму, оставившему могильник Ростовка, составляет не менее 150–200 лет. Соответственно, время бытования могильника Ростовка охватывает период с середины и второй половины XXI/XX до рубежа XIX/XVIII – начала XVIII в. до н. э.

Поздний бронзовый век, сейминско-турбинские древности, хронология, радиоуглеродное датирование, могильник Ростовка

Короткий адрес: https://sciup.org/143184811

IDR: 143184811 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.192-211

Текст научной статьи Абсолютная хронология могильника Ростовка

Начало позднего бронзового века в Северной Евразии в отечественной археологии традиционно связывается с формированием сейминско-турбинских (СТ) древностей. Более 50 лет тому назад могильники Сейма и Турбино стали краеугольным камнем в периодизации Е. Н. Черных, выделившим в хронологии

1 С. В. Кузьминых работал над статьей при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-18-00146, «Цветная металлургия и металлообработка Северо-Западной Азии в первой половине II тыс. до н. э. (сырье, технологии, продукция, торговля и связи)», бронзового века Восточной Европы досейминский, сейминский и предананьин-ский хронологические горизонты (Черных, 1970. С. 93–99). Понятие «сеймин-ский хронологический горизонт» стало широко использоваться в трудах российских и зарубежных ученых.

Сама хронология СТ-древностей долгое время выстраивалась на выявлении типологических хроноиндикаторов, которые являлись реперными для датировки не только сейминско-турбинских, но и комплексов синхронных евразийских культур ( Черных, Кузьминых , 1989. С. 256–265). Опора на систему аналогий и поныне остается в арсенале исследователей, обращающихся к хронологической привязке СТ-памятников, прежде всего западной зоны, поскольку в европейских могильниках этого круга сохранились единичные костные и другие органические материалы, пригодные для радиоуглеродного датирования ( Юнгнер, Карпелан , 2005; Herva et al. , 2022. P. 91).

Несколько лучше ситуация в восточной зоне распространения СТ-древно-стей, где удалось получить серию дат 14С. Датировки выполнены в различных лабораториях Европы, США и России, они неоднократно обсуждались в литературе ( Молодин и др. , 2014; Ковтун , 2016; Черных и др. , 2017; Ковтун и др. , 2017; Марченко и др. , 2017; Marchenko et al. , 2017), тем не менее в их осмыслении имеются пробелы, на которые мы постараемся обратить внимание в настоящей статье.

Радиоуглеродные даты и абсолютная хронология Ростовки

Для собственно СТ-древностей Западной Сибири существенное значение имеет достоверная хронология могильника Ростовка. По результатам радиоуглеродного датирования памятника высказано предположение, что большинство комплексов могли быть сооружены в XXII–XX вв. до н. э., а два погребения (5 и 24) – в XXI/XX–XVIII вв. до н. э. ( Марченко и др. , 2017. С. 295, 296; Marchenko et al. , 2017. Tabl. 1). Этот вывод должна была подтверждать серия из одиннадцати радиоуглеродных датировок костных останков погребенных из семи захоронений Ростовки ( Marchenko et al. , 2017. Tabl. 1; Марченко и др. , 2017. С. 295):

погр. 5: 3508 ± 40 BP или 1938–1700 гг. до н. э.;

погр. 5: 3682 ± 40 BP или 2197–1951 гг. до н. э.;

погр. 8, скелет 4: 3709 ± 34 BP или 2202–1983 гг. до н. э.;

погр. 8, скелет 4: 3708 ± 30 BP или 2200–2023 гг. до н. э.;

погр. 23: 3822 ± 32 BP или 2455–2144 гг. до н. э.;

погр. 24: 3564 ± 38 BP или 2054–1774 гг. до н. э.;

погр. 27: 3655 ± 40 BP или 2141–1918 гг. до н. э.;

погр. 27: 3635 ± 40 BP или 2135–1896 гг. до н. э.;

погр. 33: 3640 ± 31 BP или 2133–1919 гг. до н. э.;

погр. 34: 3646 ± 39 BP или 2137–1919 гг. до н. э.;

погр. 34: 4066 ± 50 BP или 2862–2473 гг. до н. э.

Но выполненная с различными процентными допусками калибровка 2024 г. и несколько других опубликованных и неопубликованных дат, включая датировки, сделанные в США и Германии, не удостоверяют такую двухэтапную периодизацию могильника. Более того, имеются основания и для существенного уточнения общей хронологической картины памятника. Итак, согласно новой калибровке с различными вероятностными допусками, абсолютные даты захоронений выглядят следующим образом:

погр. 5: 3508 ± 40 BP или 1941–1740 (93,5 %), 1856–1767 (51,8 %), 1891–1862 (15,1 %) гг. до н. э.

погр. 5: 3682 ± 40 BP или 2149–1949 (89,1 %), 2136–2025 (64,8 %) гг. до н. э.

погр. 8, скелет 4: 3709 ± 34 BP или 2202–2020 (92,9 %), 2101–2036 (44,5 %), 2142–2113 (18,4 %) гг. до н. э.

погр. 8, скелет 4: 3708 ± 30 BP или 2201–2023 (95,4 %), 2101–2036 (47,1 %), 2142–2113 (18,8 %) гг. до н. э.

погр. 23: 3822 ± 32 BP или 2352–2194 (80,3 %), 2302–2202 (61,9 %) гг. до н. э.

погр. 24: 3564 ± 38 BP или 2026–1869 (74,6 %), 1850–1772 (20,8 %), 1970– 1879 (60,6 %) гг. до н. э.

погр. 27: 3655 ± 40 BP или 2143–1922 (93,6 %), 2044–1957 (47,4 %), 2129– 2090 (20,9 %) гг. до н. э.

погр. 27: 3635 ± 40 BP или 2068–1892 (77,2 %), 2136–2077 (18,2 %), 2037– 1941 (60,5 %) гг. до н. э.

погр. 33: 3640 ± 31 BP или 2059–1921 (75,7 %), 2135–2082 (18,3 %), 2036– 1950 (62,9 %) гг. до н. э.

погр. 34: 3646 ± 39 BP или 2138–1921 (94,0 %), 2040–1951 (53,8 %), 2123– 2095 (14,5 %) гг. до н. э.

погр. 34: 4066 ± 50 BP или 2705–2470 (75,5 %), 2863–2804 (13,5 %), 2671– 2562 (43,3 %), 2537–2492 (16,5 %) гг. до н. э.

Из общей канвы выпадают даты погр. 23 и одна из двух дат костяка из погр. 34, к которым вернемся ниже. На первом этапе по формальным основаниям выделим условные хронологические группировки захоронений. Наиболее возрастную группу составляют могилы, даты которых укладываются в диапазоне XXII (в основном вторая половина) – XXI вв. до н. э., реже до самого начала XX в. до н. э. Это четыре могилы: 5 (один образец) – вторая половина XXII – конец XXI и начало XX в. до н. э.; 8 (оба образца) – рубеж XXIII–XXII – начало второй половины XXI в. до н. э.; 27 (один образец) – вторая половина XXII – конец XXI и начало XX в. до н. э.; 34 (один образец) – вторая половина XXII – около середины и последней трети XX в. до н. э. Следующая хронологическая группа включает погребения с датами в пределах середины – второй половины XXI–XX в. до н. э., вплоть до первой трети XIX в. до н. э. Всего три могилы: 24 – финал XXI или первая треть XX – первая треть XIX в. до н. э.; 27 (один образец) – вторая и третья четверти XXI – начало XX и/или XIX в. до н. э.; 33 – середина и третья четверть XXI – середина и третья четверть XX в. до н. э. К условной третьей группе отнесено погр. 5 (один образец) – вторая половина / последняя треть XX – первая половина XVIII в. до н. э.

Итак, в предварительной процедуре обобщения первичных данных вычленено три условных и частично взаимно пересекающихся хронологических горизонта. В ряде случаев даты, полученные по двум образцам одного погребенного, различаются и попадают в разные группы. Такая ситуация характерна для погребений 5, 27 и 34. Есть основания полагать, что заметная разница этих дат обусловлена различной степенью резервуарного эффекта, иногда отличающейся в разных образцах от одного погребенного, например, в зубах и костях скелета. Следовательно, менее возрастные даты ближе к истинным значениям, и в таком понимании хронологическая картина памятника приобретает более узкий диапазон, что закономерно для сравнительно немногочисленного комплекса Ро-стовки. В первой, условно древнейшей, группе пока (!) остается только погр. 8, где оба образца от скелета 4 датированы рубежом XXIII–XXII – началом второй половины XXI в. до н. э. Соответственно, могилы 27 и 34 предварительно датируются по образцам, давшим более молодые даты, и полностью переходят во вторую группу захоронений середины – второй половины XXI–XX / первой трети XIX в. до н. э. Аналогичным образом и время могилы 5 соотносится со вторым образцом, датированным второй половиной / последней третью XX – первой половиной XVIII в. до н. э.

Это означает, что основной комплекс Ростовки охватывает условный хронологический горизонт середины и второй половины XXI–XX – первой трети XIX в. до н. э. Такой вывод подтверждается и ранее полученной датой кости человека из погр. 20 с составным коленчатым ножом ( Ковтун и др. , 2017. С. 270, 272). Новая калибровка конвенционального показателя данного образца, выполненная в 2024 г., дала следующие результаты: 2201–1873 (90,9 %), 2047–1900 (53,9 %), 2131–2087 (14,4 %) гг. до н. э. Без крайних значений время данного захоронения также определено со второй половины XXI до конца XX в. до н. э.

Помимо того, еще одна дата получена И. В. Ковтуном в ЦКП «УМС НГУ-ННЦ» (AMS Golden Valley) Академгородка г. Новосибирска по зубу ребенка из мог. 2, где найден знаменитый нож с конным лыжником ( Матющенко , 1970; Ковтун , 2012). Нижняя граница этой датировки укладывается в вышеуказанный диапазон второй группы, а верхний рубеж соответствует аналогичному показателю третьей: 3514 ± 61 BP или 1984–1685 (91,9 %), 1902–1749 (64,5 %) гг. до н. э., т. е. XX или финал XX – середина XVIII (начало XVII?) в. до н. э.

Следующий блок датировок Ростовки выполнен по заказу исследовательской группы Дэвида Райха2. Всего получено четыре даты (калибровка авторов):

погр. 5 (PSUAMS-7548): 3585 ± 20 BP или 1981–1884 (84,3 %) и 1958–1893 (68,3 %) гг. до н. э.

погр. 7 (PSUAMS-9093): 3520 ± 20 BP или 1856–1766 (66,4 %), 1926–1862 (28,7 %), 1803–1775 (24,9 %), 1846–1816 (27,6 %) и 1891–1873 (15,8 %) гг. до н. э.

погр. 8, скелет 2 (PSUAMS-9036): 3505 ± 20 BP или 1890–1749 (95,4 %) и 1807–1774 (30,4 %), 1847–1813 (29,0 %) и 1882–1872 (8,9 %) гг. до н. э.

погр. 28 (PSUAMS-12587): 3620 ± 20 BP или 2035–1900 (95,4 %), 1982–1948 (37,8 %), 2022–1994 (30,5 %) гг. до н. э.

Датировка образца из погр. 5 подтверждает сравнительно молодой возраст погребения, по другой дате определенный второй половиной / последней третью XX – первой половиной XVIII в. до н. э. В данном случае значения укладываются в границах первой половины XX – первой четверти XIX в. до н. э., что соответствует хронологическому ядру всего комплекса. По превалирующему числу показателей рамками XIX в. до н. э., скорее всего, можно ограничить время погр. 7. Небезынтересна датировка скелета 2 из погр. 8, отличающаяся от вышеприведенных дат скелета 4 из этой же могилы. Последний датирован по двум близким образцам рубежом XXIII–XXII – началом второй половины XXI в. до н. э. Но время скелета 2 не выходит за пределы XIX в. до н. э., т. е., возможно, не моложе первой четверти XVIII в. до н. э. Вероятно, и здесь сказался резервуарный эффект, и все это захоронение следует датировать указанным периодом. Еще одно ранее недатировавшееся погр. 28 относится к последней трети или четверти XXI – первой половине XX в. до н. э.

Итого, десять погребений (2, 5, 7, 8, 20, 24, 27, 28, 33, 34) из одиннадцати с относительно близким временным диапазоном представляют основной хронологический горизонт функционирования могильника. Как отмечалось, хронологическое ядро Ростовки охватывает условный горизонт середины и второй половины XXI–XX – первой трети XIX в. до н. э. При этом более молодая хронологическая периферия, представленная погр. 2 и скелетом 2 из погр. 8, может датироваться вплоть до XVIII в. до н. э. Не исключено, что дата по 14С детского захоронения 2 близка к истинной ввиду кратно меньшей продолжительности жизни и объемов употребления 9–10-летним ребенком рыбной пищи. Поэтому при сопоставлении прочих датировок с датами образцов, не подверженных искажениям резервуарного эффекта, она тоже может стать реперной.

Таким образом, проявляются статистически значимое хронологическое ядро ростовкинского комплекса, его периферия и нерепрезентативные датировки, далеко отстоящие от значений ядерной группы. К числу таких образцов относятся скелет из захоронения 23, одна из двух дат костяка из погр. 34, а также костяк из погр. 29 с бронзовым выгнутообушковым ножом ( Матющенко, Синицына , 1988. С. 39, 40. Рис. 49: 2 ). Датировка последнего захоронения опубликована ранее ( Ковтун , 2016. С. 63), а при калибровке 2024 г. составила 2633–2033 (94,7 %) и 2488–2202 (66,3 %) гг. до н. э., т. е. около XXV–XXIII вв. до н. э. Аналогично некорректные даты получены для могилы 23 и для одной из дат погр. 34, показавшие соответственно XXIV–XXII и около XXVII–XXV вв. до н. э. Ввиду явных отличий от основной массы полученных значений, использовать эти датировки для определения времени могильника Ростовка нецелесообразно.

Верификация серии ростовкинских датировок зависит в том числе от определения хронологической величины удревнения реальных дат воздействием резервуарного эффекта. Для этого необходимо датирование образцов, не подверженных влиянию данного искажающего фактора, например, угля, дерева или костей не употребляющих рыбу животных. Первый шаг в этом направлении сделан совместно со специалистами Центра археометрии (Klaus-Tschira-Archäometrie-Zentrum, Мангейм, Германия) под руководством Э. Перницки, датировавшими по 14С фрагмент костяных лат из погр. 3 Ростовки3.

Результат позволяет установить предварительную величину резервуарного эффекта при датировке различных костных образцов человека. При калибровке (2024 г.) конвенциональной даты 3504 ± 20 BP определились следующие значения: 1890–1750 (95,4 %), 1847–1774 (59,6 %) и 1882–1872 (8,6 %) гг. до н. э. Как видно, при любой вероятности нижняя дата остается в пределах XIX в. до н. э. Верхний рубеж в процентно значимых показателях охватывает первую половину – середину XVIII в. до н. э. Исходя из этих значений приблизительная величина резервуарного эффекта применительно к социуму, проживавшему на правобережном притоке Иртыша и оставившего могильник Ростовка, составляет не менее 150–200 лет.

Симптоматично близкие показатели резервуарного искажения реальных дат, приводящие к удревнению 14С-датировок костей человека, установлены на сопредельных территориях степного Прииртышья (Павлодарская область Казахстана). Для так называемых раннебронзовых памятников региона ( Мерц , 2017) выявленное значение резервуарного эффекта составляет приблизительно от 157 до 224 лет ( Svyatko et al. , 2015. P. 641; Мерц, Святко , 2016. С. 134). Очевидно, что территориально-хронологическое соответствие с Ростовкой почти буквальное и удостоверяющее объективность вывода относительно резервуарных отклонений в образцах из этого могильника.

Как уже отмечалось, показательна еще одна реперная дата по зубу 9–10-летнего ребенка из погр. 2, определенная XX или финалом XX – серединой XVIII (началом XVII?) в. до н. э. Ввиду меньшей продолжительности жизни и меньших объемов употребления ребенком рыбной пищи, резервуарный эффект этого образца, судя по дате, минимален. Поэтому установленное время детского погребения также значимо для верификации абсолютной хронологии Ростовки. При этом о максимальных амплитудах ростовкинской резервуарной аномалии предположительно можно судить по рассмотренным выше датам погребений 23, 29 и 34 (один образец).

Сделанное заключение не означает, что все ростовкинские захоронения, образующие хронологическое ядро памятника, следует автоматически омолодить на 150–200 лет. Но данное обстоятельство необходимо учитывать при определении относительной хронологии могильника и его корреляции с инокультурными, например, синташтинско-петровскими и одиновско-кротовско-елунинскими древностями азиатской степи и лесостепи. Кроме того, очерченный хронологический горизонт позволяет констатировать частичное сосуществование и контакты позднейших сейминско-турбинских кланов Ростовки с праандроновски-ми (петровскими) мигрантами в Западной Сибири.

Статистическое моделирование датировок Ростовки

Для верификации вышеизложенных выводов были произведены моделирование и анализ комплекса датировок по 14С в байесовской системе с помощью программы OxCal v4.4.4 ( Bronk Ramsey , 2021) и использованием калибровочной кривой IntCal20 для северного полушария ( Reimer et al. , 2020).

Согласно обобщенному своду хронологических данных, значения C:N датированных образцов (табл. 1, см. в конце статьи) находятся между 2,9 и 3,27, что указывает на хорошо сохранившийся коллаген (DeNiro, 1985). Бóльшие отклонения от этих значений свидетельствуют о деградации коллагена, что, в свою очередь, может влиять на содержание датировок по 14С. Количество коллагена в образцах варьируется от 3,4 (MAMS-40524, образец кости животного) до 14,8 % (UBA-29313) и достаточно для индивидуальных датировок, поскольку рекомендуемая величина составляет от 0,5 до 1 %. Значения 13C и 15N представляются повышенными (Hedges, van Klinken, 1992. P. 288). Поэтому причина появления подобных показателей требует комментария и дальнейшего исследования.

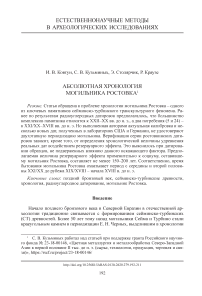

На первом этапе был создан боксплот с некалиброванными данными для определения возможных нетипичных значений (выбросов) (рис. 1). На бокс-плоте выделяются два нетипичных значения в данных AMS (UBA-31396, UBA-31311) и еще одной даты, полученной жидкостно-сцинтилляционным методом (LSC) (IMKES-14С916). Очевидна хронологическая аномалия образцов AMS UBA-31397 и UBA-29311, отличающихся от прочих датированных фрагментов костяков людей и животного на 173–357 лет.

Думается, нетипичные даты указанных образцов обусловлены влиянием резервуарного эффекта или иных факторов, которые пока сложно точно идентифицировать. Для адекватной оценки величины резервуарного эффекта требуется региональное моделирование на основе сравнительных образцов наземных и водных ресурсов региона. Как уже отмечалось, такая репрезентативно применимая к Ростовке модель создана для сопредельного степного Прииртышья, на базе раннебронзовых памятников Среднего Иртыша (Павлодарская область Казахстана) ( Svyatko et al. , 2015. P. 641; Мерц, Святко , 2016. С. 134). Почти буквальное территориально-хронологическое соответствие с Ростовкой, а равно близость величины обоснованно предполагаемого нами (150–200 лет) и установленного авторами исследования резервуарного эффекта (от 157 до 224 лет), позволяет опираться на эти значения при определении абсолютной хронологии уникального сейминско-турбинского некрополя.

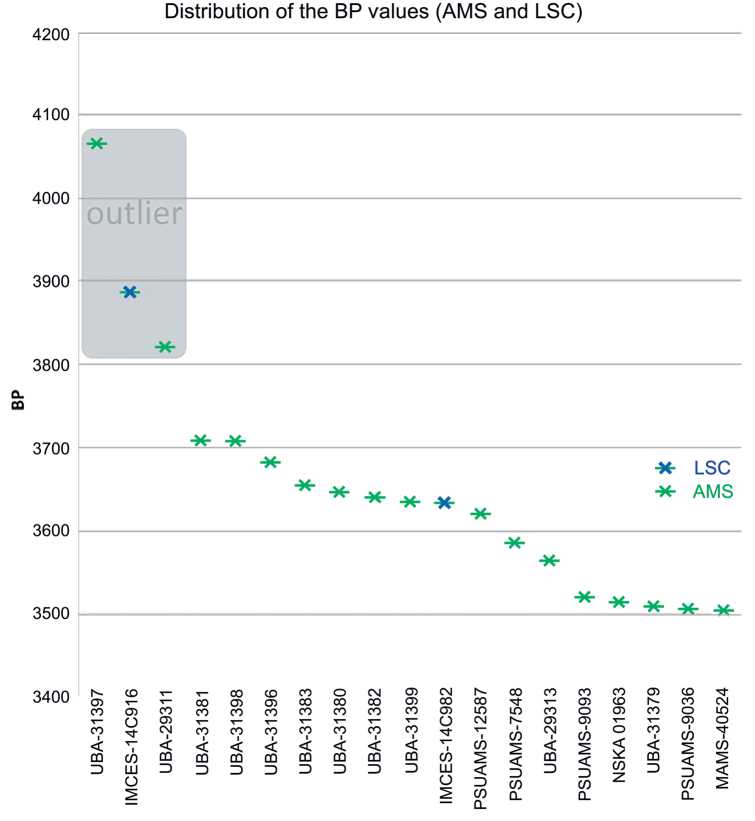

Недавние исследования по радиоуглеродному датированию также показывают, что данные AMS и LSC не обязательно следует объединять друг с другом, так как иногда результаты могут быть сильно искажены ( Епимахов и др. , 2024). Для исключения вероятных искажений в данной процедуре два значения LSC проиллюстрированы в боксплоте и мультиграфике, но в дальнейшем не учитывались при моделировании. Две даты LSC очень далеки друг от друга на временной шкале боксплота. Таким образом, образец IMKES-14C916 с конвенциональной датой 3888 BP лежит в отмеченной области нетипичных значений (выбросов), как и две другие даты AMS, рассмотренные выше. Вторая дата, образца IMKES-14C982, находится во временном интервале остальных данных AMS и теоретически может быть учтена. Но поскольку еще пятнадцать дат AMS достаточно четко определяют искомый хронологический горизонт, отсутствует необходимость использовать одну дату, полученную жидкостно-сцинтилляционным методом (LSC). Пятнадцать дат AMS образцов из Ростовки последовательно охватывают период между 3709 BP (UBA-31381) и 3504 BP (MAMS-40524) (рис. 1). Мультиграфик данных AMS (рис. 2) демонстрирует временное распределение еще не смоделированных данных cal BC. Временное распределение данных

Рис. 1. Могильник Ростовка. Конвенциональные значения (BP) AMS и LSC датировок по 14 C с учетом нетипичных значений (выбросов)

колеблется от 2136–1985 до 1882–1774 гг. до н. э. при 1σ и от 2198–1949 до 1890–1750 гг. до н. э. при 2σ.

Таким образом, предстоит осмыслить, в какой степени в последовательности очень однородных данных в мультиплоте (рис. 2) и при моделировании (рис. 3) возникают две группы блоков данных, которые в упоминавшейся работе по абсолютной хронологии Ростовки ( Марченко и др. , 2017. С. 295, 296; Marchenko et al. , 2017. Tabl. 1) интерпретировались как два этапа формирования памятника. Не исключено, что происхождение полученных датировок из разных лабораторий также могло привести к образованию методически обусловленных

OxCal v4.4.4 Bronk

; data from Reimer et al

|

Multiplot RO! |

tovka AMS |

||||

|

UBA-31397 UBA-29311 |

4066,50) 3822,32) |

||||

|

Z^^Ot^__ |

|||||

|

UBA-31396 UBA-31381 UBA-31398 UBA-31383 UBA-31399 UBA-31380 UBA-31382 PSUAMS-K PSUAMS-7' UBA-29313 PSUAMS-9( UBA-31379 NSKA-0196 PSUAMS-9( MAMS-4052 |

3682,40) 3709,34) 3708,30) 3655,40) 3635,40) 3646,39) 3640,31) 587 (3620,20) 48 (3585,20) 3564,38) 93 (3520,20) 3508,40) 3(3514,61) 36 (3505,20) 4 (3504,20) |

_____ |

|||

|

- |

|||||

|

-----4 |

|||||

|

Multiplot Ro! IMKES-14CS IMKES-14CI |

tovka LSC >16(3888,105) >82 (3634,68) |

||||

|

-----. _ |

3500 3000 2500 2000 1500

Calibrated date (calBC)

Рис. 2. Могильник Ростовка. Мультиграфик калиброванных дат AMS

OxCal v4 4 4 Bronk Ramsey (2021). r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)

|

Amot Start |

el:98] [C:98] |

||||||||||

|

Rost |

>vka |

||||||||||

|

Gra Ut Ut |

ve 8 [n=2 Ai IA-31381 (3 •A-31398 (3 |

■omb=118.3 ’09.34) [A:1 ’08.30) (A:1 |

%(An= 50.0 13 C:99] 11 C:99[ |

ЩО^ |

|||||||

|

UB, |

\-31396 (36 |

82.40) [A:96 |

C:99] |

||||||||

|

Gra Ut Ut |

ve27[n=2> IA-31383 (3 •A-31399 (3 |

\comb=117. 355,40) [A:1 >35.40) [A:1 |

5%(An= 50. 12 C:100] 19 C:100] |

)%)~CZTQ^ |

|||||||

|

UB, UBr PSI UBr NSI |

\-31380 (36 \-31382 (36 IAMS-1258 \-29313 (35 ГА-01963 ( |

46.39) [A:10 40,31) [A:10 '(3620,20) 64.38) [A:10 1514.61) [A: |

5 C:99] 6 C:100] A:101 C:10 6 C:100] 103 C:99] |

||||||||

|

'] - |

2---- |

||||||||||

|

- |

|||||||||||

|

Gra Ut Pt |

ve 5 [n=2 Ai •A-31379 (3 UAMS-7541 |

:omb= 65.3‘ >08.40) [A:5 (3585.20) [ |

i(An= 50.01 2 C :100] 4:104 C:10( |

У C:100] — |

|||||||

|

)] |

|||||||||||

|

PSI PSI MA |

IAMS-9093 IAMS-9036 MS-40524 (I |

(3520,20) [7 (3505.20) [7 3504,20) [A: |

:96 C:98] :96 C:99] 16 C:99] |

||||||||

|

Fnd |

C:95] |

||||||||||

2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200

Modelled date (BC)

Рис. 3. Могильник Ростовка.

R-комбинированная модель датировок захоронений 5, 8 и 27

статистических группировок, не имеющих ничего общего с исторической реальностью. Две группы значений (рис. 2; 3), по существу, основаны на данных двух разных лабораторий, и это обстоятельство необходимо учитывать при их интерпретации.

Поскольку в серии, датированной AMS, есть образцы, принадлежащие одному и тому же человеку (могилы 5, 8, 27 и 34), можно выполнить R-комбинированный анализ, посредством которого рассчитывается более узкий хронологический горизонт для подобных субъектов. Дата образца из могилы 34

уже идентифицирована как нетипичная, и, следовательно, этот метод здесь неприменим. Для могил 8 и 27 некалиброванные значения образцов близки друг к другу, поэтому такой анализ будет достоверен. Комплекс датировок образцов из могилы 5 состоит из трех дат 14C, охватывающих 174 года (UBA-31379, UBA-31396, PSUAMS-7548). Применение R-комбинированного анализа может охватывать более узкий период времени, но образец UBA-31396 укладывается в распределение временных интервалов других образцов. Поэтому он не рассчитывается с помощью указанной процедуры и его дата занимает собственное положение в фазовой модели.

Небезынтересной представляется датировка могилы 8. Вероятно, это коллективное захоронение, содержавшее не менее четырех погребенных. Удалось датировать три образца от двух погребенных (костяки 4 и 2). Скелет женщины 40–45 лет (костяк 4) датирован дважды (зуб и позвонок): 3708 ± 30 BP (UBA-31398) и 3709 ± 34 BP (UBA-31381). Здесь две даты приводят к узкому интервалу значений для обеих выборок. Дата костяка 2 (PSUAMS-9036) с конвенциональным значением 3505 ± 20 BP выглядит значительно моложе даты костяка 4. Не исключено, что это свидетельствует как о резервуарном эффекте, повлиявшем на близкие даты двух образцов от последнего, так и о хронологически более позднем захоронении индивидуума 2. В любом случае, более молодой возраст костяка 2 могли обусловить возраст умершего, более позднее подзахоронение, а также возможные различия аналитических протоколов двух лабораторий. Учитывая контекстуальный ряд датировок и вышеприведенные соображения, для общего хронологического горизонта погребения 8 приоритетной представляется дата костяка 2. Такой поход соответствует и базовым принципам археологической хронологии, определяющей время создания закрытых комплексов по наименее возрастным находкам.

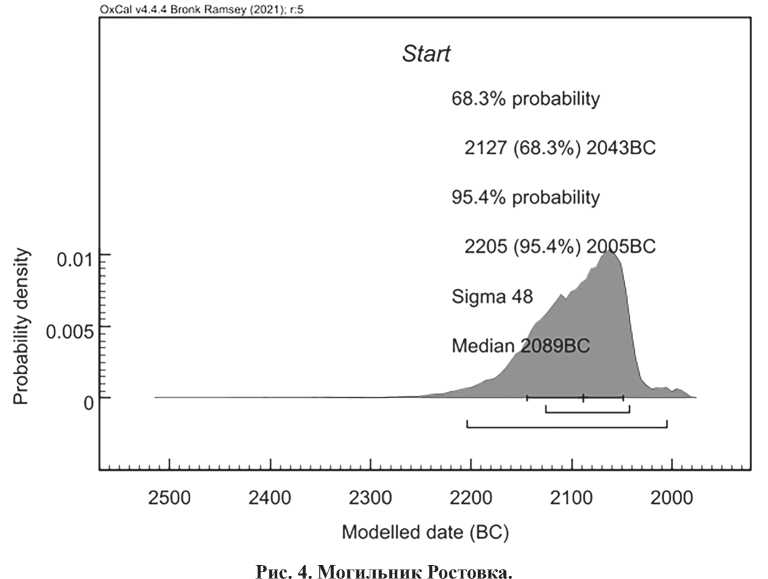

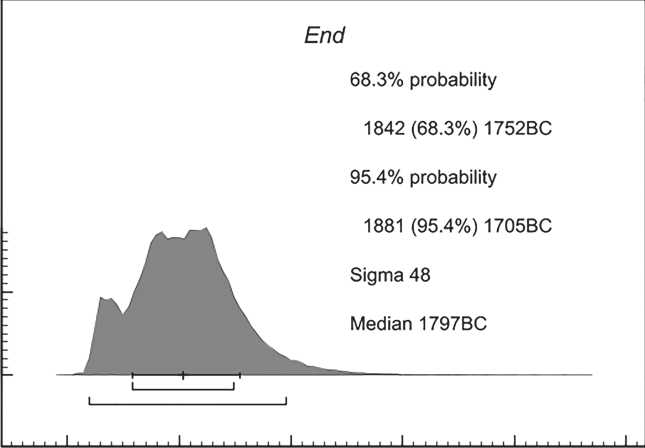

Моделирование данных AMS демонстрирует автономную модель без какого-либо значительного разброса данных (рис. 3). Модель A имеет вероятность 97 %, а индивидуальный индекс согласия (A) отдельных образцов составляет от 52,4 (UBA-31379) до 118,9 % (UBA-31399). Преобладают значения между 95,4 и 112,2 %. Распределение значений А и С модели образует доказательное основание для установления достоверного временного интервала могильника Ростовка. Формирование могильника началось с вероятностью 95,4 % между 2205 и 2005 гг. до н. э. (рис. 4). Завершение функционирования некрополя с указанной вероятностью 95,4 % состоялось между 1881 и 1705 гг. до н. э. (рис. 5). Как видно, при максимальной вероятности значений хронологические интервалы начала и окончания бытования памятника слишком широки и составляют от 176 до 200 лет. Достовернее выглядят более узкие временные диапазоны, полученные при заданной вероятности 68,3 %. В этом случае первые захоронения в Ростовке появились между 2127 и 2043 гг. до н. э., а финальная стадия их сооружения укладывается в диапазоне 1842–1752 гг. до н.э. (рис. 4; 5). При этом медианные значения начала и окончания использования могильника Ростовка указывают на хронологический отрезок с 2089 до 1797 г. до н. э. (рис. 4; 5), или с начала XXI до рубежа XIX–XVIII / начала XVIII в. до н. э.

Обобщающая хронологическая модель начальной фазы комплекса

OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); c:5

(/) c о

CD

О

0.005

Modelled date (BC)

Рис. 5. Могильник Ростовка.

Обобщающая хронологическая модель финальной фазы комплекса

Заключение

Полученные результаты несколько отличаются от представлений о хронологическом диапазоне ряда омь-тартасских комплексов сейминско-турбинского времени. Это касается погребений одиновской культуры, возможно, демонстрирующих наиболее раннее проявление сейминско-турбинского феномена, удрев-ненного до середины III тыс. до н. э. ( Молодин , 2013. С. 322). Соответственно, максимальный разрыв между нижними рубежами СТ-древностей в одиновских захоронениях и в Ростовке должен составлять около 3–4 столетий. Для динамичного периода распространения передовых бронзолитейных технологий и новых параметрических стандартов СТ-изделий такая разница маловероятна. Тем более что отмечается высокий уровень δ15N в костях человека из барабинских памятников сейминско-турбинской эпохи. Это указывает на значительную долю рыбы в пищевом рационе и, как следствие, на вероятность резервуарного эффекта, удревняющего радиоуглеродный возраст датируемых образцов ( Марченко и др. , 2014. С. 466, 467; Marchenko et al. , 2015. P. 601, 604). Большинство дат костей человека из одиновских погребений Преображенки-6 приходятся на XXV–XIX вв. до н. э. Но три даты, полученные по костям Ovis / Capra и по древесному углю, ограничены финалом XXIII/XXII–XVIII вв. до н. э. Исследователи справедливо предполагают, что это может обуславливаться резервуарным эффектом в костях человека, вызванным употреблением рыбы ( Marchenko et al. , 2015. P. 598, 600, 601. Tabl. 1). Думается, в этой разнице отражена приблизительная величина удревняющего резервуарного эффекта датировок комплексов одиновской культуры с сейминско-турбинскими изделиями. Возможно, они предшествуют Ростовке, но не на три-четыре, а на одно, максимум полтора-два (?) столетия.

Таким образом, предполагаемая величина резервуарного эффекта упомянутых одиновских датировок сопоставима с его ростовкинскими и верхнеиртышскими значениями. Причиной данного обстоятельства представляется схожесть рыбных пищевых рационов населения сейминско-турбинской эпохи восточноказахстанского Верхнего Прииртышья и омь-тартасского региона. Такое предположение обусловлено как результатами изотопного анализа омь-тартасских образцов ( Марченко и др. , 2014. С. 466, 467; Marchenko et al. , 2015, P. 598, 601, 604. Tabl. 1), так и более поздней в целом датировкой сейминско-турбинских памятников западной зоны.

Финал Ростовкинского некрополя, по совокупности вышеприведенных доводов определенный XVIII в. до н. э., смыкается с датами по 14С, отражающими начало собственно андроновского проникновения в Западную Сибирь4. В позд-некротовском захоронении 20 могильника Тартас-1 найден кинжал срубно-ан-дроновского типа с выделенным перекрестием, а время этого захоронения определено 1830–1660 (83 %) и 1880–1840 (12,4 %) гг. до н. э. (Molodin et al., 2012. P. 739, 742. Tabl. 1. Fig. 3: 6). Погребение датировано XIX – первой половиной XVII в. до н. э. и относится к предшествующей массовой экспансии фазе кротовско-андроновских взаимодействий в Барабе, включавших импорт или захват андроновского оружия.

Единственная находка такого же изделия из собственно андроновского захоронения в междуречье Оби и Енисея (Кузнецкая котловина) сделана в некрополе Юрман I. Здесь также обнаружен кинжал срубно-андроновского типа с выделенным перекрестием ( Савинов, Бобров , 1995. С. 84. Рис. 1: 1 ). Погребение кургана 16 этого могильника ( Ковтун и др. , 2015. С. 221, 222) датировано в аналитическом центре изотопных исследований Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск) по древесным остаткам 1880–1598 гг. до н.э. (87,8 %) или 1771–1615 гг. до н. э. (68,2 %), т. е. XIX/XVIII – рубежом XVII/XVI вв. до н. э. ( Ковтун , 2021. С. 64). При экстраполяции полученной даты на погр. с кинжалом и исключении крайних значений время могильника Юрман I определяется около XVIII/XVII вв. до н. э.

Таким образом, хронологическое пограничье сейминско-турбинских и ран-неандроновских комплексов охватывает менее столетия в пределах XVIII в. до н. э. Формальные нижние рубежи и время бытования могильника Ростовка, а также типологически близких ему сейминско-турбинских древностей пролегают в диапазоне начала XXI–XX – первой трети XIX в. до н. э. При этом установленная величина резервуарного эффекта и необходимой поправки, вероятнее всего, омолаживает наиболее древние даты сейминско-турбинских захоронений Омь-Иртышья не менее чем на полтора столетия. С учетом данного обстоятельства, время первых захоронений Ростовкинского некрополя следует относить к финалу III – рубежу III–II тыс. до н. э. Такая хронологическая ниша адекватна неоднократно отмечавшимся ростовкинско-синташтинским предметным параллелям и, в основном, синхронна радиоуглеродным датам аркаимо-синташтин-ских древностей.