Адаптационные способности голштинского скота при интродукции в новые условия обитания

Автор: Улимбашев М.Б., Алагирова Ж.Т.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Продуктивные животные: проблемы репродукции и адаптация

Статья в выпуске: 2 т.51, 2016 года.

Бесплатный доступ

Внедрение современных методов воспроизводства и международная торговля племенным материалом привели к глобальному распространению нескольких так называемых коммерческих американских и западноевропейских пород, которые обладают высоким потенциалом продуктивности, но требовательны к качеству кормов, зоогигиеническим условиям, для работы с этими породами необходима соответствующая квалификация персонала. Наивысшим генетическим потенциалом характеризуется голштинская порода из США и Канады. Широкое использование голштинского скота в Российской Федерации привело к повышению молочной продуктивности и улучшению технологических качеств молочного скота, однако были выявлены определенные проблемы с состоянием здоровья и адаптацией импортных животных. Высокая молочная продуктивность неизбежно приводит к ослаблению иммунитета, фертильности, уменьшению способности противостоять стрессу. Восприимчивость высокопродуктивных коров ко многим заболеваниям в конечном итоге снижает продуктивность, плодовитость и срок хозяйственного использования. В настоящее время в селекционно-племенной работе с молочным скотом превалирующее внимание уделяется признакам продуктивности, тогда как вопросы сопротивляемости организма неблагоприятным факторам внешней среды остаются малоизученными. Мы сравнили адаптивные способности у голштинского скота отечественной и американской селекции при интродукции в условия Кабардино-Балкарской Республики и у животных черно-пестрой породы, длительно разводимых на территории региона. Исследования проводили в 2013-2015 годах в хозяйствах, расположенных в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики (ООО «Агроконцерн «Золотой колос», ООО «Союз-Агро»). Были сформированы три группы нетелей (по 30 гол. в каждой) с учетом возраста, физиологического состояния, происхождения и продуктивности. В контрольную группу вошли нетели черно-пестрой породы, в I опытную - животные голштинской породы российской селекции, во II опытную - коровы американской селекции. Определяли бактерицидную, лизоцимную, комплементарную и фагоцитарную активность сыворотки крови. Молочную продуктивность подопытного поголовья учитывали ежемесячно в течение первых двух лактаций. Определяли содержание жира и белка в молоке, оценивали живую массу коров, рассчитывали индекс молочности. Было установлено превосходство нетелей и коров-первотелок черно-пестрой породы по бактерицидной активности сыворотки крови - на 5,7-8,3 (Р > 0,999) и 5,4-7,5 % (Р > 0,999), лизоцимной - на 2,2-3,1 (Р > 0,999) и 1,8-4,5 % (Р > 0,999), комплементарной - на 0,4-0,6 (Р > 0,95-0,99) и 3,2-5,0 % (Р > 0,99-0,999), тогда как у представительниц голштинской породы отечественной и американской селекции наблюдался более интенсивный фагоцитоз: у нетелей - на 4,9-7,7 % (Р > 0,99-0,999), у первотелок - на 2,6-3,8 % (Р > 0,95-0,99). Коровы голштинской породы американской селекции превосходили местных сверстниц черно-пестрой породы по удою: в 1-ю лактацию - на 2227 кг (Р > 0,999), во 2-ю - на 2465 кг (Р > 0,999). Однако большей жирномолочностью и белковомолочностью обладали коровы черно-пестрой породы, которые превосходили голштинских сверстниц зарубежной селекции. Содержание жира и белка в молоке во все анализируемые лактации оказалось выше требований стандарта для соответствующих пород скота. Несмотря на более высокие качественные характеристики молока у коров черно-пестрой породы, выход молочного жира и белка оказался выше в группах голштинского происхождения: в 1-ю лактацию различия по выходу молочного жира между первотелками контрольной и опытных групп составили в среднем 47,9-74,8 кг (Р > 0,999), по количеству молочного белка - 41,0-63,3 кг (Р > 0,999). Аналогичная тенденция сохранилась и во 2-ю лактацию. Максимальные значения индекса молочности наблюдали у коров голштинской породы американской селекции с преимуществом над особями черно-пестрой породы в среднем 366-373 кг (Р > 0,999), над отечественными сверстницами - 135-141 кг (Р > 0,95). Таким образом, голштинский скот отечественной и американской селекции достаточно успешно акклиматизируется в условиях Кабардино-Балкарской Республики

Черно-пестрый скот, селекция, адаптация, бактерицидная активность сыворотки крови, лизоцимная активность сыворотки крови, комплементарная активность сыворотки крови, молочная продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/142213935

IDR: 142213935 | УДК: 636.2:591.1:57.04(470.64) | DOI: 10.15389/agrobiology.2016.2.247rus

Текст научной статьи Адаптационные способности голштинского скота при интродукции в новые условия обитания

Критериями адаптации коров к условиям промышленной технологии производства молока служат степень реализации генетического потен-247

циала их продуктивности и ее сохранение при действии чрезвычайных раздражителей, а также способность к воспроизведению здорового потомства, продолжительность хозяйственного использования, устойчивость к заболеваниям (1).

Идентификация хозяйственно ценных особей, внедрение современных методов воспроизводства (искусственное осеменение, трансплантация эмбрионов, методы генной инженерии) и международная торговля племенным материалом привели к глобальному распространению нескольких так называемых коммерческих американских и западноевропейских пород (2-4). Они обладают высоким потенциалом продуктивности, но требовательны к качеству кормов, квалификации персонала, зоогигие-ническим условиям (температура, влажность, световой режим), состоянию окружающей среды, работе ветеринарной службы (5-6).

Несбалансированность рационов по жизненно важным элементам, несоответствие условий содержания животных физиологическим потребностям организма на фоне повышения продуктивного потенциала приводят к возникновению и развитию патологических процессов в репродуктивной сфере, нарушению функции воспроизводства и ранней выбраковке (7), причем наибольшие потери приплода (57 %) связаны с гибелью эмбрионов, на втором месте стоят проблемы плацентации (16 %) (8).

Тесная взаимосвязь репродуктивной функции высокопродуктивного крупного рогатого скота с генетической составляющей, полноценным питанием и положительным энергетическим балансом показана в исследованиях зарубежных авторов (9-11). В их работах рассматривается зависимость воспроизводства стада от отдельных факторов, однако к решению проблемы нужен комплексный подход (12, 13). Одна из основных причин, вызывающих проблемы с воспроизводством высокопродуктивного крупного рогатого скота, — так называемый длительный отрицательный энергетический баланс, особенно на пике лактации (14, 15).

Ряд ученых считают, что один из способов увеличения долговременного использования коров молочного направления продуктивности — повышение их естественной резистентности (16). В основе этого лежит понимание роли наследственных факторов в детерминации заболеваний и возможность соответствующего изменения генетической структуры сельскохозяйственных популяций. При этом следует учитывать сложную коррелятивную связь между показателями продуктивности и резистентностью (адаптивностью), что затрудняет прямую оценку и прогнозирование проявления указанных признаков (17).

В России широкое использование импортных быков голштинской породы улучшило молочность у помесных коров, однако при этом были привнесены ранее отсутствовавшие наследственные болезни (18), сопряженные со шлейфом генов повышенной молочной продуктивности (19, 20). Согласно утверждению Н.П. Сударева с соавт. (21), завоз маточного поголовья в Россию свидетельствует об ограниченности собственных ресурсов в отрасли из-за низких показателей воспроизводства стада.

Оценивая адаптивные качества голштинского скота при перемещении его в различные эколого-географические условия, отечественные и зарубежные ученые расходятся во мнениях относительно адаптивных способностей, продуктивных качеств, продолжительности хозяйственного использования и пожизненной молочной продуктивности.

Селекция скота исторически базируется на отборе фенотипов, то есть фактически отбирается комплекс генов, которые способствуют проявлению определенного фенотипа. Усиленная отдача требует более высо-248

ких затрат организма, ресурсы которого не бесконечны. Высокая молочная продуктивность неизбежно приводит к ослаблению иммунитета, фертильности, уменьшению способности противостоять стрессу, различным заболеваниям, снижению продуктивного долголетия (22, 23).

Среди молочных пород из стран Европейского и Американского континентов наивысшим генетическим потенциалом характеризуется голштинская порода из США и Канады (24). Завоз и дальнейшее использование высокопродуктивного скота в новых природно-климатических, экологических и кормовых условиях невозможны без оценки его адаптационных способностей (25, 26).

Впервые в условиях Кабардино-Балкарской Республики мы изучили продуктивные особенности и иммунобиологические механизмы устойчивости завезенного голштинского скота и подтвердили его высокие акклиматизационные способности.

Цель наших исследований заключалась в оценке адаптационного потенциала голштинского скота американской и отечественной селекции при интродукции в условия Кабардино-Балкарской Республики в сравнении с показателями коров черно-пестрой породы, длительно разводимых на территории региона.

Методика. Исследования проводили в 2013-2015 годах в хозяйствах, расположенных в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики (ООО «Агроконцерн «Золотой колос», ООО «Союз-Агро») и занимающихся разведением черно-пестрого и голштинского скота. Были сформированы три группы нетелей (по 30 гол. в каждой с учетом возраста, физиологического состояния, происхождения и продуктивности). Отел у животных приходился на период эксперимента. В контрольную группу вошли нетели черно-пестрой породы, в I опытную — животные голштинской породы российской селекции, во II опытную — голштины американской селекции.

Оценку клеточных и гуморальных факторов иммунитета проводили на республиканской станции переливания крови (РСПК КБР, г. Нальчик) общепринятыми методами. Анализировали бактерицидную, лизоцимную, и комплементарную активность сыворотки крови, а также фагоцитарную активность нейтрофилов крови (27, 28). Молочную продуктивность (удой, количество молочного жира, количество молочного белка) у подопытного поголовья учитывали ежемесячно в течение первых двух лактаций. Определяли содержание жира и белка в молоке (29). Живую массу контролировали взвешиванием. Индекс молочности вычисляли как отношение удоя к живой массе животного.

Кровь брали от 20 гол. из каждой группы в период, когда животные были нетелями, и во время лактации. Показатели молочной продуктивности оценивали у всех коров из каждой группы.

В период исследований животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Кормление осуществлялось по принятым в хозяйствах рационам, составленным с учетом фактической питательности кормов, периода лактации, молочной продуктивности, живой массы и физиологического состояния (30).

Данные подвергали биометрической обработке (31).

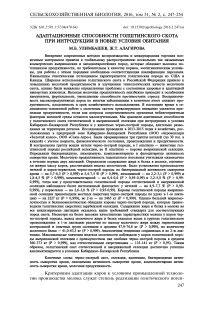

Результаты. Подопытные группы животных различались по показателям иммунитета в разные возрастные периоды (табл. 1).

Бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) характеризует гуморальное звено иммунологической реактивности. Ее максимальные значения были зарегистрированы у подопытного поголовья в период стельности и составили в среднем 54,5-62,8 %, что оказалось выше показателей у первотелок на 5,6-6,4 % (Р > 0,99). Более высокая величина БАСК у животных черно-пестрой породы по сравнению с голштинской, по-видимому, объясняется их продолжительным разведением в природно- климатических и кормовых условиях региона.

Лизоцим считается одним из важных факторов гуморального неспецифического иммунитета, в частности он оказывает стимулирующее действие на фагоцитоз и бактерицидное — на ряд микроорганизмов. В зависимости от физиологического состояния у подопытных животных отмечалась разная лизоцимная активность. Так, если у животных чернопестрой и голштинской породы российской селекции этот показатель во время лактации несколько увеличивался по сравнению со значениями, полученными в период стельности, — соответственно на 0,9 (Р < 0,95) и 1,3 % (Р > 0,95), то у американских сверстниц, наоборот, снижался на 0,5 % (Р < 0,95). Независимо от возраста, наибольшей активностью лизоцима характеризовались животные черно-пестрой породы: в период стельности они превзошли сверстниц голштинской породы разного происхождения в среднем на 2,2-3,1 % (Р > 0,999), в период производства молока — на 1,84,5 % (Р > 0,999).

1. Показатели (%) гуморального и клеточного иммунитета у нетелей и первотелок черно-пестрой и голштинской породы разного происхождения ( X ± mx , Кабардино-Балкарская Республика, 20132015 годы)

ственные животные голштинской породы

Фагоцитоз — один из эффективных механизмов клеточной защиты организма. Фагоцитарная активность была выше в крови у животных голштинской породы американской селекции, что обеспечило им защиту от неблагоприятных факторов внешней среды при перемещении в новые агроклиматические, технологические и кормовые условия. Различия по сравнению с черно-пестрыми нетелями, характеризовавшимися минимальными значениями этого показателя, составили в период стельности 7,7 % (Р > 0,999), лактации — 3,8 % (Р > 0,99). Следует отметить, что отече-по этому признаку занимали промежуточное положение. Наряду с породными различиями наблюдалось возрастное снижение фагоцитоза, причем наиболее заметным оно было у голштинского скота (14,0-15,6 %, Р > 0,999), наименьшим — у сверстниц черно-пестрой породы (11,7 %, Р > 0,999).

Комплементарная активность сыворотки крови так же, как фагоцитарная активность нейтрофилов крови, с возрастом снижалась, причем в наибольшей степени у животных голштинской породы — на 0,8-1,1 % (Р > 0,99-0,999). Животные черно-пестрой породы в периоды стельности и лактации превосходили по этому показателю голштинских коров американской селекции соответственно на 0,6 и 1,4 % (Р > 0,99 и Р > 0,999).

Для более полной характеристики адаптационных способностей голштинской породы крупного рогатого скота к условиям Северо-Кавказского федерального округа, в частности Кабардино-Балкарской Республи- ки, мы изучили молочные качества подопытного поголовья (табл. 2).

За 1-ю лактацию от коров-первотелок голштинской породы американской и отечественной селекции было надоено соответственно на 2227 (Р > 0,999) и 1381 кг (Р > 0,999) молока больше, чем от сверстниц чернопестрой породы. Подобные различия наблюдались и во 2-ю лактацию — показатели у голштинского скота оказались больше соответственно на 2465 (Р > 0,999) и 1532 кг (Р > 0,999). Следует отметить более высокие коэффициенты изменчивости удоя у коров черно-пестрой породы ( Сv = 1617 %) в сравнении с голштинскими разной селекции ( Сv = 13,6-14,9 %), что свидетельствует о возможности увеличения молочной продуктивности в черно-пестрой популяции скота посредством соответствующего отбора и подбора животных.

2. Молочная продуктивность и живая масса коров черно-пестрой и голштинской породы разного происхождения ( X ± mx , Кабардино-Балкарская Республика, 2014-2015 годы)

|

Показатель |

Группа |

||

|

контроль ( n = 30) |

I опытная ( n = 30) |

II опытная ( n = 30) |

|

|

1-я лактация |

|||

|

Удой за 305 сут лактации, кг |

5937±184 |

7318±198 |

8164±217 |

|

Содержание жира в молоке, % |

3,73±0,02 |

3,68±0,02 |

3,63±0,03 |

|

Содержание белка в молоке, % |

3,39±0,02 |

3,31±0,02 |

3,24±0,02 |

|

Выход молочного жира, кг |

221,40±6,80 |

269,30±7,30 |

296,20±7,80 |

|

Выход молочного белка, кг |

201,20±6,20 |

242,20±6,50 |

264,50±6,90 |

|

Живая масса на 2-3-й мес лактации, кг |

526,00±4,10 |

538,00±3,80 |

546,00±3,40 |

|

Индекс молочности, кг |

1129±34,6 |

1360±36,8 |

1495±38,7 |

|

2-я лактация |

|||

|

Удой за 305 сут лактации, кг |

6724±195 |

8256±211 |

9189±232 |

|

Содержание жира в молоке, % |

3,76±0,02 |

3,71±0,03 |

3,65±0,03 |

|

Содержание белка в молоке, % |

3,41±0,02 |

3,34±0,02 |

3,27±0,02 |

|

Выход молочного жира, кг |

252,80±7,20 |

306,30±7,70 |

335,40±8,40 |

|

Выход молочного белка, кг |

229,30±6,50 |

275,70±6,90 |

300,50±7,50 |

|

Живая масса на 2-3-й мес лактации, кг |

554,00±4,30 |

571,00±4,00 |

579,00±3,70 |

|

Индекс молочности, кг |

1214±35,2 |

1446±36,9 |

1587±39,5 |

Возрастные изменения удоя показали, что его наибольшее увеличение характерно для коров голштинской породы (в среднем на 9381025 кг молока), то есть условия внешней среды были комфортными для реализации их высоких продуктивных качеств. Однако большей жирномолочностью выделялись коровы черно-пестрой породы, которые в 1-ю лактацию превзошли голштинских сверстниц зарубежной селекции в среднем на 0,10 % (Р > 0,99), во 2-ю — на 0,11 % (Р > 0,99), что свидетельствует о более низкой жирномолочности предков быков голштинской породы американской селекции. Белковомолочность также оказалась в среднем на 0,07-0,15 % (Р > 0,95-0,999) выше у черно-пестрого скота, чем у коров голштинской породы. Во 2-ю лактацию по сравнению с 1-й у подопытных групп коров наблюдалось увеличение содержания жира и белка в среднем на 0,02-0,03 %.

Дочери черно-пестрых и голштинских быков превзошли минимальные требования по показателям молочной продуктивности. Так, в 1-ю лактацию удой у коров черно-пестрой породы был на 2437 кг выше стандарта, у животных голштинской породы отечественного происхождения — на 2818 кг, американского — на 3664 кг; во 2-ю лактацию — соответственно на 2924, 3256 и 4189 кг. Вместе с тем увеличение удоя от 1-й ко 2-й лактации оказалось наибольшим у животных черно-пестрой породы — 13,3 %. У отечественных коров голштинского происхождения оно составило 12,8 %, у североамериканских животных — 12,5 %. Разное увеличение надоя у подопытных коров, по-видимому, было связано с неодинаковой реализа- цией продуктивных качеств скота голштинской породы в новых географических, технологических и кормовых условиях.

Содержание жира и белка в молоке во все анализируемые лактации оказалось выше требований стандарта для соответствующих пород скота. В группе голштинских коров отечественной селекции качественные показатели молока в большей степени превосходили минимальные требования, чем в популяции зарубежного происхождения, что указывает на использование в селекционном процессе быков отечественного происхождения из более жирно- и белковомолочных линий.

Несмотря на более высокие качественные характеристики молока у коров черно-пестрой породы, выход молочного жира и белка оказался выше в группах голштинского происхождения, что было обусловлено их большей молочностью. Так, в первую лактацию различия по выходу молочного жира между первотелками контрольной и опытных групп составили в среднем 47,9-74,8 кг (Р > 0,999), по количеству молочного белка — 41,0-63,3 кг (Р > 0,999). Аналогичная тенденция сохранилась и во вторую лактацию.

В селекции крупного рогатого скота важное значение имеет живая масса коров. Этот породный и конституциональный признак характеризует степень развития животных и связан с молочной и мясной продуктивностью. Живая масса подопытного поголовья коров зарубежной селекции на 2-3-й мес лактации была выше на 20-25 кг (Р > 0,999) по сравнению с таковой у отечественного черно-пестрого скота. Голштинские коровы российского происхождения по этому показателю занимали промежуточное положение, приближаясь к сверстницам американской селекции.

Индекс молочности — показатель, отражающий производство молока на 1 ц живой массы коровы. Максимальные значения индекса молочности, независимо от лактации, наблюдали у коров голштинской породы американской селекции, превосходивших особей черно-пестрой породы в среднем на 366-373 кг (Р > 0,999), отечественных сверстниц — на 135-141 кг (Р > 0,95). Полученные значения индекса молочности характеризуют все подопытное поголовье как животных молочного производственного типа.

Таким образом, голштинский скот отечественной и американской селекции достаточно успешно акклиматизируется в условиях КабардиноБалкарской Республики. В частности, недостаток гуморальных факторов защиты организма голштинов в сравнении с животными черно-пестрой породы восполняется более интенсивным фагоцитозом, что служит компенсаторной реакцией на новые агроклиматические, технологические и кормовые условия. О высоких молочных качествах голштинского скота как отечественной, так и американской селекции свидетельствует их значительное превосходство над местными черно-пестрыми сверстницами по удою, выходу молочного жира и индексу молочности.

Список литературы Адаптационные способности голштинского скота при интродукции в новые условия обитания

- Родионов Г.В., Рыхлик А.Н. Реализация генетического потенциала молочной продуктивности коров на молочных комплексах. Зоотехния, 1991, 8: 7-10.

- Турбина И.С. Характеристика быков-производителей по различным генетическим маркерам. Канд. дис. М., 2006.

- Beever D.E. The impact of controlled nutrition during the dry period on dairy cow health, fertility and performance. Anim. Reprod. Sci., 2006, 96: 212-226 ( ) DOI: 10.1016/j.anireprosci.2006.08.002

- García-Ispierto I., López-Gatius F., Santolaria P., Yániz J.L., Nogareda C., López-Béjar М. Factors affecting the fertility of high producing dairy herds in northeastern Spain. Theriogenology, 2007, 67: 632-638 ( ) DOI: 10.1016/j.theriogenology.2006.09.038

- López-Gatius F. Factors of a noninfectious nature affecting fertility after artificial insemination in lactating dairy cows: a review. Theriogenology, 2012, 77: 1029-1041 ( ) DOI: 10.1016/j.theriogenology.2011.10.014

- McNamara J.P., Shields S.L. Reproduction during lactation of dairy cattle: Integrating nutritional aspects of reproductive control in a systems research approach. Animal Frontiers, 2013, 3(4): 76-83 ( ) DOI: 10.2527/af.2013-0037

- Dobson H., Smith R.F., Royal M.D., Knight C.H., Sheldon I.M. The high producing dairy cow and its reproductive performance. Reprod. Domest. Anim., 2007, 42(2): 17-23 ( ) DOI: 10.1111/j.1439-0531.2007.00906.x

- Inskeep E.K., Dailey R.A. Embryonic death in cattle. Vet. Clin. Food Anim., 2005, 21: 437-461 ( ) DOI: 10.1016/j.cvfa.2005.02.002

- Jamrozik J., Fatehi J., Kistemaker G.J., Schaeffer L.R. Estimates of genetic parameters for Canadian Holstein female reproduction traits. J. Dairy Sci., 2005, 88: 2199-2208 ( ) DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72895-2

- LeBlanc S. Using DHI records on-farm to evaluate reproductive performance. Adv. Dairy Technol., 2005, 17: 319-330.

- Chagas L.M., Bass J.J., Blache D., Burke C.R., Kay J.K. Invited review: New perspectives on the roles of nutrition and metabolic priorities in the subfertility of high-producing dairy cows. J. Dairy Sci., 2007, 90: 4022-4032 ( ) DOI: 10.3168/jds.2006-852

- Diskin M.G., Morris D.G. Embryonic and early foetal losses in cattle and other ruminants. Reprod. Domest. Anim., 2008, 43: 260-267 ( ) DOI: 10.1111/j.1439-0531.2008.01171.x

- Morris D., Diskin M. Effect of progesterone on embryo survival. Animal, 2008, 8: 1112-1119 ( ) DOI: 10.1017/S1751731108002474

- Chapinal N., Carson M.E., LeBlanc S.J., Leslie K.E., Godden S., Capel M., Santos J.E.P., Overton M.W., Duffield T.F. The association of serum metabolites in the transition period with milk production and early-lactation reproductive performance. J. Dairy Sci., 2012, 95: 1301-1309 ( ) DOI: 10.3168/jds.2011-4724

- Thatcher W.W., Thatcher W.W., Santos J.E.P., Staples C.R. Dietary manipulations to improve embryonic survival in cattle. Theriogenology, 2012, 76: 1619-1631 ( ) DOI: 10.1016/j.theriogenology.2011.06.005

- Еремина М.А., Ездакова И.Ю. Динамика иммунологических показателей коров в разные месяцы стельности. Зоотехния, 2013, 10: 25-26.

- Морозова О.В. Особенности популяционных процессов при голштинизации крупного рогатого скота в Красноярском крае. Докт. дис. Красноярск, 2000.

- McNamara J.P. Integrating nutritional, genetic and reproductive management in early lactation dairy cattle. J. Anim. Sci., 2012, 90: 1846-1854.

- Гуськова С.В., Турбина И.С., Ескин Г.В., Комбарова Н.А. Основные генетические причины эмбриональных потерь в молочном скотоводстве, связанные с интенсивной селекцией по продуктивности. Молочное и мясное скотоводство, 2014, 3: 10-14.

- Козырев С.Г. Физиологические механизмы совершенствования продуктивных качеств голштинизированного скота черно-пестрой породы в условиях Центрального Предкавказья. Автореф. докт. дис. М., 2010.

- Сударев Н.П., Шаркаева Г.А., Абылкасымов Д., Прокудина О.П., Кузнецова Ю.С. Разведение крупного рогатого скота голштинской и черно-пестрой пород в хозяйствах России, Центральном федеральном округе и Тверской области. Зоотехния, 2015, 2: 7-8.

- Rauw W.M. Resource allocation theory applied to farm animals. CAB International, 2009.

- Zink V., Lassen J., Stipkova V. Genetic parameters for female fertility and milk production traits in first-parity Czech Holstein cows. Czech J. Anim. Sci., 2012, 57: 108-114.

- Miglior F., Muir B.L., Doormaal Van B.J. Selection indices in Holstein cattle of various countries. J. Dairy Sci., 2005, 88: 1255-1263 ( ) DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72792-2

- Гетоков О.О. Биологические особенности и продуктивные качества голштинизированного скота Кабардино-Балкарии. Автореф. докт. дис. Лесные Поляны, 2000.

- Шевхужев А.Ф., Улимбашев М.Б. Молочное скотоводство Северного Кавказа: монография. М., 2013.

- Бухарин О.В., Созыкин В.Л. Фотонефелометрический метод определения бактерицидной активности крови. В сб.: Факторы естественного иммунитета. Оренбург, 1979: 43-45.

- Чумаченко В.Е., Высоцкий А.М., Сердюк Н.А., Чумаченко В.В. Определение естественной резистентности и обмена веществ у сельскохозяйственных животных. Киев, 1990.

- Кугенев П.В., Барабанщиков Н.В. Практикум по молочному делу. М., 1988.

- Калашников А.П., Фисинин В.И., Клейменов Н.И. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие. М., 2003.

- Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. М., 1969.