Адаптивные защитные механизмы при нырянии у мужчин и женщин

Автор: Землянухина Т.А., Карпова М.А., Ванькова А.Д., Баранова Т.И., Федорова Е.Ю., Налобина А.Н.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение адаптивных сердечно-сосудистых реакций нырятельного рефлекса у женщин и мужчин. Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие мужчины (n = 50) и женщины (n = 49), не имеющие опыта дайвинга, в возрасте от 18 до 25 лет. Нырятельный рефлекс активировали погружением лица в холодную воду в лабораторных условиях. Сосудистые реакции и кровоток исследовали методами комплексной реографии и реографии легочной артерии. Периферическое кровообращение регистрировали методом плетизмографии. Результаты. У всех испытуемых в ходе нырятельной реакции выявлено статистически значимое снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС), минутного объема крови (МОК), повышение артериального давления (АД), тонуса периферических сосудов и расширение легочных сосудов. Установлено, что при моделировании ныряния у женщин наблюдается меньшее увеличение, чем у мужчин, и более выраженное снижение дикротического индекса (ДКИ), что отражает снижение резистивного сосудистого тонуса, а также диастолического индекса (ДСИ), характеризующего перфузию легких. Заключение. Выявленное при реализации нырятельной реакции более выраженное рефлекторное сужение периферических сосудов и расширение легочных сосудов, вероятно, обеспечивает женскому организму повышенную защиту в экстремальных условиях дайвинга, что важно для понимания механизмов адаптивной защиты, а также для оценки риска срыва адаптации и формирования на этой основе патологических отклонений.

Нырятельный рефлекс, рефлекторная брадикардия, рефлекторная вазоконстрикция, дилатация легочных сосудов, импедансная реография, фотоплетизмография, половые различия адаптивных реакций

Короткий адрес: https://sciup.org/147247662

IDR: 147247662 | УДК: 797.215 | DOI: 10.14529/hsm240304

Текст научной статьи Адаптивные защитные механизмы при нырянии у мужчин и женщин

T.A. Zemlyanukhina1, , M.A. Karpova1, , A.D. Vankova1, , T.I. Baranova1, , E.Yu. Fedorova2, , A.N. Nalobina2, , 1 Saint Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia

Введение. Знание естественных механизмов защиты от экстремальных факторов окружающей среды является ключом к управлению организмом человека. Например, у вторичноводных амниот важнейшей универсальной формой адаптации к нырянию является нырятельный рефлекс, сопровождающийся рефлексами апноэ, брадикардии, периферической вазоконстрикции и избирательного перераспределения кровотока. Кровоснабжение прекращается к органам, способным выдержать временную гипоксию, и перераспределяется в мозг и сердце [1, 2, 9, 12, 27].

Человек демонстрирует реакцию подобно ныряющим млекопитающим. В настоящее время установлен факт увеличения притока крови в легкие при нырянии. Это происходит из-за уменьшения объема воздуха в легких и, как следствие, увеличения гипербарического фактора, воздействующего на организм при погружении. Предполагается, что усиление притока крови в сосуды легких оказывает защитное действие и способствует максимальной реализации нырятельного рефлекса объема грудной клетки. Недавно мы сообщили о расширении легочных сосудов при имитации нырятельного рефлекса с латентным периодом 2–4 с, что свидетельствует о том, что вегетативная нервная система (ВНС) действовала раньше гипербарического фактора [4]. Однако показатели, характерные для рефлекторного расширения легочных сосудов, имели боль- шой разброс. Мы решили проверить, может ли половой фактор влиять на механизмы нырятельной реакции.

Половые особенности адаптации организма к экстремальным факторам внешней среды в настоящее время остаются недостаточно изученными. Изучение ныряльщиков разных этнических групп, связанных с добычей жемчуга или продуктов питания, позволяет сделать важное наблюдение: большинство дайверов – женщины [8]. Но связано ли это с традициями, культурой или физиологическими особенностями мужчин и женщин, предпочитающих дайвинг, еще неизвестно, в связи с чем мы поставили перед собой цель изучить адаптивные сердечно-сосудистые реакции при имитации нырятельного рефлекса и их отличие у мужчин и женщин.

Материалы и методы. Набор испытуемых и сбор данных. В исследование были включены 99 здоровых добровольцев (49 женщин и 50 мужчин) без специальной физической подготовки. Все испытуемые (студенты Санкт-Петербургского государственного университета, Россия) были проинформированы о целях, задачах и методах исследования и дали свое добровольное согласие, подписав форму информированного согласия. Все испытуемые участвовали в исследовании добровольно и не получили прямой выгоды от исследования (финансового вознаграждения). Информация об общих результатах исследования или личные данные предоставлялись заинтересованным лицам. На момент эксперимента ни один из добровольцев не страдал атеросклерозом или диабетом и не принимал никаких лекарств. Испытуемых попросили отказаться от курения или употреблять кофе как минимум за два часа до исследования. Краткий перечень характеристик групп представлен в табл. 1. Исследование одобрено Комитетом по этике исследований на людях СПбГУ (№ 40 от 07.03.2012).

Экспериментальная модель нырятельного рефлекса у человека. Активацию нырятельного рефлекса осуществляли погружением лица в холодную воду в лабораторных условиях. Как известно [17], оптимальным для проявления нырятельного рефлекса является градиент температуры между воздухом и водой в 10 °С, в наших экспериментах температура воды составляла 13,9 ± 2,5 °С, а температура воздуха – 20,1 ± 3,4 °С. Перед началом эксперимента все испытуемые находились в лаборатории не менее 30–40 мин и адаптировались к местной температуре. Процедуру проводили на испытуемом, который лежал в положении лицом вниз на кушетке с руками вдоль тела [15]. В ходе экспериментальной процедуры все испытуемые держали руки на линии сердца, не меняли этого положения. Было выполнено три погружения лица на нормальном выдохе в холодную воду. Продолжительность первого погружения ограничивалась ощущением первого дискомфорта. Первое погружение считалось ориентировочным. Второе и третье погружения осуществляли на максимальной задержке. Пауза между погружениями составляла 2–3 мин.

Измерения физиологических параметров. Перед экспериментальной процедурой записывали электрокардиограмму (ЭКГ) для диагностики наличия отклонений. В течение всего эксперимента (отдых, имитация нырятельного рефлекса и восстановление) постоянно регистрировали ЭКГ, артериальное давление (АД) и центральный кровоток. Реограмму регистрировали методом комплексной реографии тела по Тищенко (импедансно-кардиографический метод оценки общего системного кровотока Тищенко) [5] с использованием РГПА-6/12 «Реан-Поли» (Медиком-МТД, Россия). Кровоток в конечностях – в указательном пальце левой руки – регистрировали с помощью фо-топлетизмограммы (ФПГ). Реограмму легочной артерии регистрировали импедансным методом исследования кровотока в правой легочной артерии (ПАЛКО) [3, 21, 23]. При этом использовали физиологические параметры: дикротический индекс (ДКИ, %; отражает сосудистый тонус резистентных сосудов системы легочной артерии) и диастолический индекс (ДСИ, %; отражает соотношение венозного оттока и артериального кровоснабжения). Для оценки кровотока в конечностях использовали показатели: амплитуду пульсовой волны (PWA, пм) и время распространения пульсовой волны (PTT, мс). Показатели рассчитывались на основании записей фото-плетизмограммы с помощью программы Rean-Poly (версия Elite). Ранее сообщалось, что PWA косвенно отражает сосудистую перфузию дистальной фаланги кисти и существенно зависит от симпатических влияний вегетативной нервной системы [6]. Частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое АД регистрировали осцилло-скопическим методом (AND UA-797, Япония). Артериальное давление регистрировали также непрерывно для определения латентного периода изменения АД посредством прибора Finometer (FMS, Нидерланды). Напряжение кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе после задержки дыхания во время погружения регистрировали с помощью микропроцессорного анализатора (МФ01, НПЦ «Экология и здоровье» – ЦЭЗ, Россия).

Статистический анализ. Статистический анализ проводился с использованием статистического пакета для Windows 7 (MS Excel 2010, Origin Pro 2015 версия b9.2). Для оценки значимости различий в выборках с нормальным распределением рассчитывали Т-критерий. Значения P < 0,05 считались статистически значимыми.

Результаты. Задача исследования состояла в изучении врожденного нырятельного рефлекса у человека без адаптации к нырянию. Согласно протоколу исследований, все испытуемые не имели специальной физической подготовки и никогда не занимались фридайвингом. В соответствии с инструкциями испытуемые не подвергались гипервентиляции перед погружением лица. Средние значения в группах женщин и мужчин составили: масса тела, кг – 58,6 ± 8,5 и 73,4 ± 10,7; длина тела, см – 165,7 ± 6,2 и 178,9 ± 6,2; ИМТ – 21,4 ± 3,1 и 22,8 ± 2,5; возраст, лет – 21,9 ± 2,9 и 24,2 ± 4,7.

Средняя продолжительность апноэ при имитации нырятельного рефлекса в основной группе составила 34,5 ± 13,3 с. У всех испытуемых альвеолярное РСО 2 было достоверно снижено, а альвеолярное РСО 2 достоверно повышено в выдыхаемом воздухе после задержки дыхания с погружением лица в воду по сравнению с контрольным уровнем (Р < 0,05). Парциальное давление в окружающем воздухе было следующее: РО 2 = 159,0, РСО 2 = = 0,28 мм рт. ст., до апноэ при обычном дыхании парциальное давление в выдыхаемом воздухе – РО 2 = 123,0 ± 6,4 мм рт. ст., РСО 2 = = 39,1 ± 7,1 мм рт. ст., в конце имитации нырятельного рефлекса – РО 2 = 95,1 ± 7,1* мм рт. ст., PCO 2 = 48,9 ± 6,5* мм рт. ст.

Показатели системного кровообращения при осуществлении водолазной реакции. Анализ показателей работоспособности сердца в состоянии покоя не выявил различий между мужчинами и женщинами по частоте сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин), но были выявлены статистически значимые различия по показателю ударного объема (УО, мл) и минутного объема сердца (МОК, л). У мужчин МОК и УO были значительно выше, чем у женщин. При имитации нырятельного рефлекса ЧСС статистически достоверно снижалась как у мужчин, так и у женщин. Статистических различий между мужчинами и женщинами обнаружено не было. УО в обеих группах меняется незначительно. МОК при имитации нырятельного рефлекса снижается в обеих группах, но у мужчин этот показатель остается статистически значимо выше, чем у женщин (табл. 1).

Изменения сосудистых реакций при имитации ныряния. Отмечено (табл. 1), что в состоянии покоя, при моделировании погружений и в период восстановления показатель периферического кровоснабжения (PWA) у женщин ниже, чем у мужчин. PРТ у женщин было статистически достоверно ниже, чем у мужчин в состоянии покоя и в период восстановлении, при имитации нырятельного рефлекса различий обнаружено не было. Статистически значимое повышение систолического и диастолического артериального давления обнаружено в обеих группах при имитации нырятельного рефлекса. САД было достоверно выше у мужчин до, во время и после имитации нырятельного рефлекса. По показателю ДАД различий между мужчинами и женщинами не обнаружено.

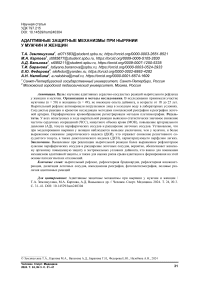

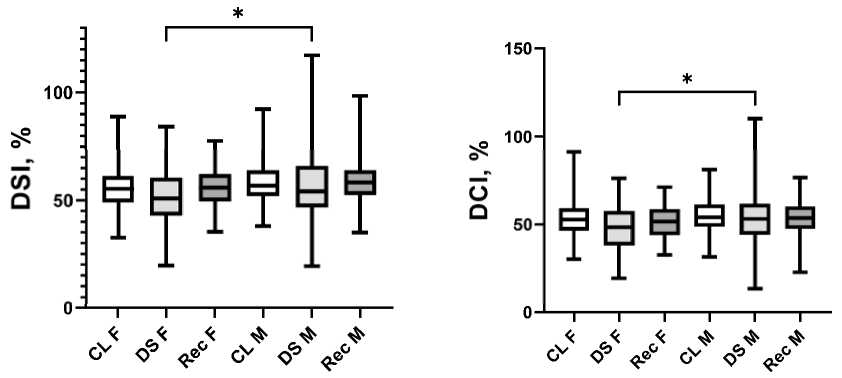

Показатели легочного кровотока при реализации нырятельной реакции. Статистически значимые различия между мужчинами и женщинами были обнаружены по обоим параметрам – DCI и DSI. У женщин этот показатель ниже. При этом наибольший уровень различий наблюдается при имитации ныряния. Это связано с тем, что у женщин при имитации ныряния индекс DCI существенно снижается, а у мужчин снижение этого индекса незначительно (табл. 2, рис. 1, 2).

|

re о 10 re 1- re 0 0 io o, и о 0 и ф о ь ге 0 X го i? ге S 3 CD "О о О 5 и “ Е о я “ « о- °-а 5 0 s73 T 0 X ч= C u (ft a x 0 m w 0 c |

в § o' S |

Н к g У 0 О § § «У |

-н , 1—1 |

in ,___ н -и 1 ' oJ 2 с |

Й й g 3 о S § 5 И g£ |

-н : ос * ©o' 40 |

И -н : |

|Н Й oga 3 » И

— v 0 ЭК ^ !П О О Пн- ГО Р-1 5 , 0 & Ч £ « р й £ § ° g 8 о „ V н S v g g g а ч у а а g « gt? s s н a a- < S a о । v a о a Pl .. а ъ" ° v 3 «Sag S । M Sogg .is” к й re 0 c «ss S & 8 н .4.0 .й ^||s ^.^a ^ ^ S н nJ о ^ к 0 ^ о П О тз ^Й8а ^-| s о V и 42 § й «Ос,, а u Я °"? S 2 П ^ g а : 5 “ >-i4G S v а * ° I & а Ви ° * 2 « I 1 S Р ^ ® | S § Я v = £ Й о ^ § Ж1 “ va§ Г4& 8JO ® w й re v ай 4 иС, « ъ ^° Й § 4 V ° a S Н 0 S к ‘-. nJ ^ q К д ю Э Щ Я и о „ ₽ П > ID 1 И М О 0 0 о п ^ и 2 — 0 s< О ге эк О w О О Н Н V р4 Д- g PQ ГО к Pl, ? О 0 1 г-1 ' я й к S > i 0 Ъ11 И Hi. |

|

9 5 W В 3 1 &а е |

Ch -н § 40^ ° ОО |

°\ “И 8 ОО |

||||||

|

В § ™.э 1 aS 3 § 3 g к ® « |

сч -н ос |

о |

||||||

|

ЕВ- 0 в 0 3 9 о 42 |

-н Ch 40 |

-н °\ ОС' 40 |

||||||

|

Й К g В S |

-н М3 |

|||||||

|

2 с |

. S & =в Й Й g 3 8 g § =| о « Я s m g s |

ОС Ж : 1—1 |

°\K ОО W |

|||||

|

Л S Ч С ■ д § ОД.2 ' я я я g j Ё aS 3 а^°1 |

1—1 |

is ID * СП i—i |

||||||

|

a И Ц o' О я |

Н К 2 У 0 ? 8 § 8 и g£ |

Ch -н : Их * ос' чо |

1—1 - 1 : О • Ох ю |

|||||

|

м - ~ С d Й Й > 4 * а 2 - |

и -н ОО ос 1—1 |

•D 1—1 |

||||||

|

В § Мо ге £ - S ’Й sane к ® « |

и -н § 4Оп0 си 40 |

С 1—1 ’ 1 о |

||||||

|

-н 8 мэ мз |

ге к к н Я ? о 0 8 13 S и g^ |

-н ^ СЧ re id •X 1—Г Ch 1—1 |

-н о S * СП ^* С-1 |

|||||

|

S О |

-н Ch СП |

-Н £ я" ; |

||||||

|

' я Я Я й 2 Ё aS 3 !.| tQ.i q К ж Я |

* 04 о 1—1 |

-н ^ тг 4П о> о ОО гн" ° CS 1—1 |

||||||

|

3 3 я 2 _ 1 К > 3 о о 42 |

-н ОС' ’7Г |

-н 22 сс * И ^ * Ch ^ * cq |

||||||

|

Я 1 J o' о к s S и И О 2 |

Й я g 8 й g ° и Я « Вй |

о ^ : с 1 и •г Г |

с Г' L Ох * Ю |

|||||

|

с- |

? а « о и > 8 § 3 sngS |

о -Н : О\ |

-Н * СС w $§Л 1—1 » |

|||||

|

1 § spi g S S я S 3 a g К ® И |

п 1—1 ° I ОО Ch |

мз •—1 * к |

||||||

|

q я я « з s з а е Q |

<4 -н 8 О\ ° И |

СП S* -Ц о С* о |

||||||

|

4 hi к а |

о -н •г Г |

2 С -н * о * ОО |

||||||

|

ч 3 я S _ i Ь U п й Й > S |

И -н |

2: ° * «о * 1—1 |

||||||

|

S и ^ g е и ^ aS |

‘ o' 22s |

я 5 42 Н 0 ге с го ге К |

S и я-g Е и ^aS |

S о 22S |

||||

Таблица 2

Table 2

Половые различия показателей кровотока до, во время и после имитации нырятельного рефлекса

Sex-specific differences in the blood flow parameters before, during, and after face immersion

|

Показатели Parameter |

ДСИ, % / DSI, % |

ДКИ, % / DCI, % |

||||

|

Исходный уровень Control level |

Имитация ныряния Diving simulation |

Восст а новление Recovery |

Исходный уровень Control level |

И м итация ныряния Diving simulation |

Восстановление Recovery |

|

|

Женщины Female (n = 49) |

55,3 ± 0,8 |

50,5 ± 1,1 °°° |

55,8 ± 0,7 |

52,9 ± 0,8 |

4 7,3 ± 1 °°° |

51,0 ± 0,7 .. |

|

Мужчины Male (n = 50) |

58,0 ± 0,8 |

56,32 ± 1,2 *** |

58,8 ± 0,8 |

55,3 ± 0,8 |

54,1 ± 1,2 *** |

53,9 ± 0,8 |

Примечание. ДСИ – диастолический индекс; ДКИ – дикротический индекс бассейна правой легочной артерии.

Note. DSI – diastolic index; DCI – dicrotic index of the right pulmonary artery.

Рис. 1. Разница дикротических и диастолических индексов (DSI и DCI, %) между мужчинами (М) и женщинами (Ж). CL – уровень контроля; DSm – погружение лица; Rec – восстановление после погружения (* – р < 0,05 – ДС Ф – ДС М)

Fig. 1. Difference in dicrotic and diastolic indices (DSI and DCI, %) between males (M) and females (F). CL – control level; DSm – face immersion; Rec – recovery after diving (* – p < 0.05 – DS F – DS M)

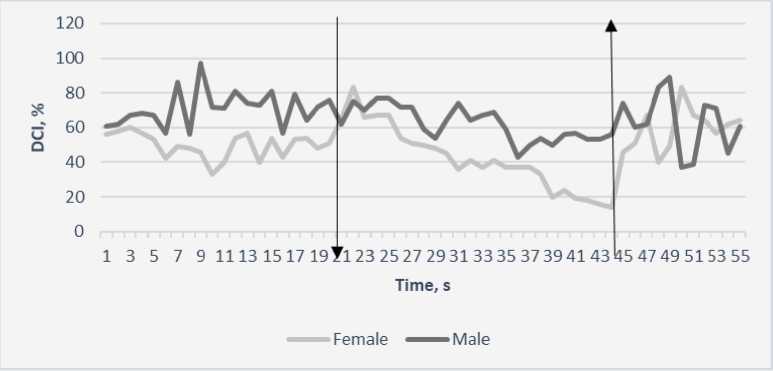

Рис. 2. Пример динамики дикротического индекса (DCI) во время имитации ныряния у мужчины и женщины. Стрелка вниз указывает на начало погружения, стрелка вверх указывает на окончание погружения Fig. 2. An example of the dynamics of the dicrotic index (DCI) during face immersion in a man and a woman. The down arrow indicates the start of immersion; the up arrow indicates its end

Заключение. Нырятельный рефлекс человека можно вызвать, имитируя ныряние, т. е. погружая лицо в воду на задержанном дыхании [17]. При этом сигналы от холодовых и тактильных рецепторов кожи лица, ба-ро- и хеморецепторов системы кровообращения, механорецепторов системы дыхания поступают в дорзальное ядро блуждающего нерва, а затем по холинергическим волокнам к синоатриальному узлу сердца, вызывая брадикардию. При длительном апноэ на максимальной задержке дыхания могут усиливаться также адренергические влияния на сердце. Эффекторный ответ сердца на суммарное влияние на синоатриальный узел сердца холинергических и адренергических рефлекторных влияний зависит также от фонового состояния клеток синоатриального узла; это состояние, в свою очередь, зависит от различных нейропептидов, выделяемых кардиомиоцитами и эндотелиальной тканью сердца и влияющих на синоатриальный узел прямо или косвенно вместе с классическими нейромедиаторами.

Нами установлена высокая индивидуальная изменчивость приспособительных реакций нырятельной реакции, что можно объяснить текущим гормональным статусом организма испытуемых мужчин и женщин (в частности, половыми гормонами). Анализ сердечнососудистых реакций у мужчин и женщин выявил статистически значимо более высокие значения ударного и минутного объема сердца, систолического артериального давления у мужчин, что согласуется с данными других исследователей. Различия объясняются меньшим размером сердца, толщиной миокарда и, следовательно, более низкой функциональной способностью (УO и MOК) у женщин, чем у мужчин [7, 18, 19, 23, 26].

Наши исследования показывают, что систолическое артериальное давление действительно выше у мужчин, чем у женщин во всех состояниях: в покое, во время симуляции ныряния и в период восстановления, однако по диастолическому артериальному давлению различий не выявлено. Не выявлено различий и по показателю, отражающему тонус периферических сосудов – PWA, в то время как кровенаполнение периферических сосудов у мужчин выше. При реализации нырятельной реакции у всех испытуемых наблюдалось снижение PWA и PTT, свидетельствующее о рефлекторном сужении периферических сосудов, причем кровоток в этом состоянии у мужчин выше, что можно объяснить более высоким УО.

В настоящее время точно установлено, что при нырянии с задержкой дыхания увеличивается приток крови к легким [16], что является защитным механизмом, предотвращающим обжатие грудной клетки при нырянии. В наших предыдущих работах мы установили, что расширение легочных сосудов происходит рефлекторно [4]. Также было отмечено, что параметры DCI и DSI, которые характеризуют тонус легочных сосудов, имели большую среднюю групповую дисперсию во время реакции на ныряние, что позволяет предположить различную реакцию легочных сосудов испытуемых при формировании нырятельной реакции. В данном исследовании мы сравнили реакцию ныряния у мужчин и женщин и обнаружили, что у женщин рефлекторное расширение легочных сосудов во время реакции ныряния выражено лучше. Как это можно объяснить?

Легочные сосуды иннервируются вегетативными симпатическими и парасимпатическими нервными волокнами. По многочисленным наблюдениям, парасимпатическая активность у женщин выше, чем у мужчин, что объясняется модулирующим влиянием на вегетативную регуляцию женских половых гормонов. Было показано, что внутривенное или внутримозговое введение эстрогена повышает тонус блуждающего нерва и подавляет симпатическую эфферентную активность у самок и самцов крыс после овариэктомии [24, 25]. Есть данные, что эстрогены повышают плотность [10, 13, 20] и возбудимость афферентных окончаний блуждающего нерва в ядре одиночного пути (NTS) [22]. Эстроген также увеличивает выработку оксида азота, который, как известно, пресинаптически ингибирует высвобождение норадреналина [14]. Эти различия формируются половыми гормонами как на уровне ЦНС, так и на уровне периферических эффекторов [11]. Вероятно, при реализации нырятельной реакции у женщин эстрогены лимитируют адренергические воздействия и потенцируют холинергические, что способствует более выраженной рефлекторной дилатации легочных сосудов и наполнению их кровью.

Выявленное при реализации нырятельной реакции более выраженное рефлекторное сужение периферических сосудов и расширение легочных сосудов, вероятно, обеспечивает женскому организму повышенную защиту в экстремальных условиях дайвинга, и, возможно, наблюдение Brylske (2012) о том, что большинство дайверов – женщины, обусловлено не только традициями, но и преимуществами женского организма.

Знание половых различий важно для по- нимания механизмов адаптивной защиты, а также для оценки риска срыва адаптации и формирования на этой основе патологических отклонений (например, отека легких в гипер-и гипобарических условиях), а также необходимы для правильной организации тренировочного процесса пловцов подводного плавания.

Список литературы Адаптивные защитные механизмы при нырянии у мужчин и женщин

- Галанцев, В.П. Проблемы изучения стратегии эволюционного формирования адаптаций вторичноводных амниот: основные понятия, методологические подходы, задачи / В.П. Галанцев // Структурно-функциональные основы приспособительных реакций на разных уровнях организации живых систем (Нервная система, вып. 34). – СПб., 2001. – С. 91–104.

- Галанцев, В.П. Эволюция адаптаций ныряющих животных: Экологические и морфо-физиологические аспекты / В.П. Галанцев. – Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1977. – 191 с.

- Зенков, Л.Р. Функциональная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1991. – 639 с.

- Особенности гемодинамики малого круга кровообращения при нырятельном рефлексе / Е.Ю. Подьячева, Т.А. Землянухина, Л.В. Шадрин, Т.И. Баранова // Биологич. коммуникации. – 2020. – Т. 65, № 3. – С. 244–251.

- Тищенко, М.И. Измерение ударного объема методом интегральной реографии тела человека / М.И. Тищенко // Физиол. журнал СССР. – 1973. – № 59 (8). – С. 1216–1224.

- Alian, A.A. Photoplethysmography / А.А. Alian, K.H Shelley // Best practice & research clinical anaesthesiology. – 2014. – Vol. 28. – Р. 395–406.

- Bassareo, P.P. Gender Differences in Hemodynamic Regulation and Cardiovascular Adaptations to Dynamic Exercise / Р.Р. Bassareo, А. Crisafulli // Current Cardiology Reviews. – 2020. – Vol. 16 (1). – Р. 65–72. DOI: 10.2174/1573403X15666190321141856

- Brylske, A. The Complete Diver: The History, Science and Practice of Scuba Diving / А. Brylske. – Kansas: Dive Training LLC, 2012. – 329 p.

- Butler, P. J. Physiology of diving of birds and mammals / P. J. Butler, D. R. Jones // Physiological Reviews. – 1997. – Vol. 77 (3). – Р. 837–899. DOI: 10.1152/physrev.1997.77.3.837

- Ciriello, J. Effect of estrogen on vagal afferent projections to the brainstem in the female / J. Ciriello, М.М. Caverson // Brain Results. – 2016. – Vol. 1636. – Р. 21–42. DOI: 10.1016/j.brainres. 2016.01.041

- Du, X.J. Cardiovascular protection by oestrogen is partly mediated through modulation of autonomic nervous function / X.J. Du, R.A. Riemersma, A.M. Dart // Cardiovasc Results. – 1995. – Vol. 30. – Р. 161–165.

- Elsner, R. W. Diving mammals / R.W. Elsner // Science Journal. – 1970. – Vol. 6 (4). – Р. 69–74.

- Estradiol 17β increases the number of muscarinic receptors in hypothalamic nuclei / T.C. Rainbow, V. Degroff, V.N. Luine, B.S. McEwen // Brain Research. –1980. – Vol. 198. – Р. 239–243.

- Gender difference in myogenic tone of rat arterioles is due to estrogen-induced, enhanced release of NO / А. Huang, D. Sun, А. Koller et аl. // American Journal of Physiology. – 1997. – Vol. 272. – Р. 1804–1809.

- Genetic determination of the vascular reactions in humans in response to the diving reflex / T. I. Baranova, D. N. Berlov, O. S. Glotov et al. // American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. – 2017. – Vol. 312 (3). – Р. 622–631. DOI: 10.1152/ajpheart.00080.2016

- Going to Extremes of Lung Physiology-Deep Breath-Hold Diving / К. Tetzlaff, F. Lemaitre, С. Burgstahler et al. // Front Physiology. –2021. – Vol. 9. –No. 12. – Р. 710429. DOI: 10.3389/fphys. 2021.710429

- Gooden, B.A. Mechanism of the human diving response / В.А. Gooden // Integrative Psychological and Behavioral Science. –1994. – Vol. 29. – Р. 6–16.

- Huxley, V.H. Sex and the cardiovascular system: the intriguing tale of how women and men regulate cardiovascular function differently / V.H. Huxley // Advances in physiology education. – 2007. – Vol. 31 (1). – Р. 17–22. DOI: 10.1152/advan.00099.2006

- Multi-channel bioimpedance system for detecting vascular tone in human limbs: аn approach sensors / А. Hammoud, А. Tikhomirov, G. Myasishcheva et аl. // Sensors. – 2022. – Vol. 22. – Р. 138.

- Muscarinic receptors in preoptic area and hypothalamus: Effects of cyclicity, sex and estrogen treatment / К. Olsen, Е. Edwards, N. Schechter et аl. // Brain Research. – 1988. – Vol. 448. – Р. 223–229.

- Palko, T. Impedance rheography for systemic and pulmonary circulation study and clinical application / T. Palko // In Proceedings of the 13th International Conference on Electrical Bioimpedance and the 8th Conference on Electrical Impedance Tomography, IFMBE, Graz, Aus-tria, 29 August – 2 September 2007 / Eds. H. Scharfetter, R. Merwa. – Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2007. – Vol. 17.

- Qiao, G.F. 17-Estradiol restores excitability of a sexually dimorphic subset of myelinated vagal afferents in ovariectomized rats / G.F. Qiao, B.Y. Li, Y.J. Lu // American Journal of Physiology-cell Physiology. – 2009. – Vol. 297. – Р. 654 –664. DOI: 10.1152/ajpcell.00059.2009

- Relation of blood pressure and body build to left ventricular mass in normotensive and hypertensive employed adults / I.W. Hammond, R.B. Devereux, M.H. Alderman, J.H. Laragh // Journal of the American College of Cardiology. – 1988. – Vol. 12. – Р. 996–1004.

- Saleh, T.M. Centrally mediated effect of 17beta-estradiol on parasympathetic tone in male rats / T.M. Saleh, B.J. Connell // American Journal of Physiology. – 1999. – Vol. 276. – Р. 474–481.

- Saleh, M.C. Medullary and intrathecal injections of 17beta-estradiol in male rats / M.C. Saleh, B.J. Connell, T.M. Saleh // Brain Research. – 2000. – Vol. 867. – Р. 200–209.

- Sex differences in left ventricular anatomy, blood viscosity and volume regulatory hormones in normal adults / G. de Simone, R.B. Devereux, M.J. Roman et al. // American Journal of Cardiology. – 1991. – Vol. 68. – Р. 1704–1708.

- Thompson, D. Cardiac responses of grey seals during diving at sea / D. Thompson, M. A. Fedak // Journal of Experimental Biology. – 1993. – Vol. 174. – Р. 139–154.