Административно-процессуальные средства в механизме обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию

Автор: Равнюшкин А.В.

Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua

Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования являются административно-правовые нормы, формализующие административно-процессуальные средства как методы и прием воздействия, направленные на реализацию прав граждан на защиту от семейного насилия, а также научные труды отечественных и зарубежных ученых и эмпирические данные. Целью научной статьи является разработка концепции административно-процессуальных средств, основанная на анализе и других методах исследования, как в общетеоретическом и административном плане, так и в их специальном понимании через призму правового механизма обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию, и предложение научно обоснованных выводов об их значении для теории и практики. Достижение сформулированной цели стало возможным благодаря решению следующих задач: определение понятия и сущности административно-процессуальных средств в общетеоретическом и административно-распорядительном значении; разработка концепции административно-процессуальных средств исследуемого механизма, их видов и свойств применения (на основании механизма юридической ответственности). Методологическая основа базируется на универсальных принципах научного познания: объективности, взаимосвязи явлений и их характеристик, единстве теории и практики. В работе использованы основные теоретические методы (индукция, дедукция, анализ и синтез), которые позволили проанализировать результаты предыдущих научных исследований, изучить нормативно-правовые акты и другие источники по рассматриваемой теме. Формально-юридический метод способствовал изучению понятий юридических и административно-правовых средств и их свойств. Использование метода структурного анализа позволило выявить типы административных и процедурных инструментов, выявить циклический характер их применения. Основными научными результатами работы являются разработка понятия административно-процессуальных средств, в том числе применяемых в механизме обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию, раскрытие их видов на примере судопроизводства в делах об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и других правонарушениях. Также рассматривается цикличность использования правовых средств в механизме юридической ответственности и отмечается наличие аналогичной цикличности в механизмах противодействия правонарушениям, совершаемым в ряде общественных отношений. Указанные результаты позволили решить обозначенные в статье задачи и достичь поставленной цели.

Правовые средства, административно-правовой механизм, подходы к пониманию административного процесса, административно-процессуальные средства, семейное насилие, побои, виды административно-процессуальных средств, цикличность применения правовых средств

Короткий адрес: https://sciup.org/143184893

IDR: 143184893 | УДК: 342.922 | DOI: 10.19073/2658-7602-2025-22-3-423-440

Текст научной статьи Административно-процессуальные средства в механизме обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию

Семейно-бытовые конфликты и акты насилия, совершаемые в семье, относятся к числу факторов, не только посягающих на права граждан на жизнь и здоровье, личную неприкосновенность и человеческое достоинство [1, с. 322], но и разрушающих семьи.

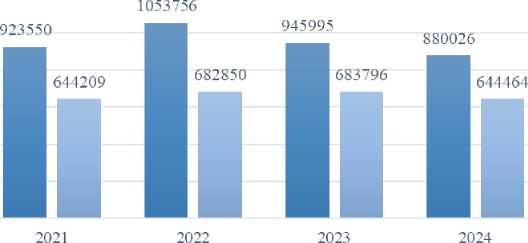

Приведем данные о количестве зарегистрированных браков и разводов в Российской Федерации.

по которым имеются доступные данные (Болгария, Эстония, Испания, Франция, Португалия, Словения, Швеция), число

-

■ Браки ■ Разводы

Рис. 1. Количество зарегистрированных браков и разводов в Российской Федерации1

В 2023 г. в Российской Федерации на 945 995 зарегистрированных браков пришлось 683 796 разводов, что составляет 72,28 % разводов от количества зарегистрированных браков. В 2024 г. зарегистрировано 880 026 браков и 644 464 развода, что составляет 73,23 % разводов от зарегистрированных браков.

Согласно последним данным, полученным в государствах – членах Европейского Союза (далее – ЕС), в 2022 г. в ЕС зарегистрировано около 1,9 млн браков и примерно 0,6 млн разводов. Эти цифры можно выразить, как 42 брака на 10 тыс. чел. и 16 разводов на 10 тыс. чел.

С 1964 г. (первый год, по которому имеются данные) общий коэффициент браков в ЕС снизился почти на 50 % в относительном выражении (с 80 на 10 тыс. чел. в 1964 г. до 42 на 10 тыс. чел. в 2022 г.). В то время количество разводов увеличилось. Также наблюдалось увеличение доли детей, рожденных вне брака. В 2022 г. в семи странах ЕС, рождений вне брака превысило число рождений в браке2.

Приведенная статистика показывает, что ценность семьи как социального института падает.

В 2021 г. Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос россиян, посвященному их отношению к разводам. На первом месте оказались финансовые факторы – бедность и невозможность прокормить семью (так ответили 33 % опрошенных); на втором месте – отсутствие взаимопонимания (15 %); на третьем – измена или ревность одного из супругов (14 %); далее, бытовые проблемы (10 %); алкоголизм/пьян-ство/наркомания (8 %); неуважение к друг другу / нетерпимость к друг другу (6 %); нежелание идти на уступки / нежелание идти на компромисс / гордость / эгоизм (4 %); ссоры / конфликты / ругань (3 %); эгоизм / каждый сам по себе (3 %); недоверие в семье / нечестность / неискренность / обман / ревность (3 %)3.

Однако практически все названные причины могут послужить поводом для семейных конфликтов, в том числе сопровождаемых насилием.

По данным судебной статистики Российской Федерации, в 2023 г. по ст. 6.1.1 «Побои» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) рассмотрено 146 702 дела: подвергнуто административному наказанию – 91 964 чел., наказано административным штрафом – 81 956 чел. (сумма (размер) штрафов составила 446 367 тыс. руб.), взято под административный арест – 4190 чел. В 2024 г., соответственно, было рассмотрено 128 669 обозначенных административных правонарушений: подвергнуто административному наказанию – 81 248 чел., наказано административным штрафом – 73 987 чел. (сумма (размер) штрафов составила 410 184 тыс. руб.), взято под административный арест – 3247 чел. Большинство обозначенных правонарушений совершалось в жилом секторе, а также в семейнобытовой сфере4.

Несмотря на тот факт, что, по официальным данным, количество правонарушений, совершаемых в семье, в течение последних лет снижается, следует согласиться с А. А. Гайдуковым, что «ситуация с выявленными и пресеченными преступлениями и административными правонарушениями остается стабильно напряженной» [2, с. 47].

В целях противодействия семейному насилию в Российской Федерации функционирует административно-правовой механизм обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию. В качестве одного из элементов данного механизма выступают административно-правовые средства, применяемые его субъектами в целях достижения определенных результатов – обеспечения защищенности граждан от семейного насилия. К инструментам противодействия актам семейного насилия относятся не только материальные административно-правовые, но и административно-процессуальные средства, которые в совокупности направлены на разрешение индивидуально-конкретных дел и правовых споров субъектами административно-правового механизма обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию.

Административно-процессуальные средства направлены на реализацию прав и обязанностей участников разбирательств по делам, в том числе связанным с актами семейного насилия. К данным средствам рассматриваемого механизма относятся те средства, которые направлены на привлечение виновных в совершении правонарушений лиц к ответственности. Именно при применении административно-процессуальных средств достигается конечный результат правоохранительной деятельности.

Несмотря на существование различных мнений относительно понятия и сущности административного процесса и его структуры, административноправовые средства (как материальные, так и процессуальные) обладают неотъемлемыми свойствами, с помощью которых выполняются функции в различных сферах государственного управления.

Степень изученности проблемы

Понятие «правовое средство» как правовая категория стало употребляться с конца 1870-х гг.5 и в дальнейшем прочно вошло в обиход отечественных ученых. На современном этапе правовые средства содержат в себе свойства правовой категории, которые учеными определяются как «правовые ценности и фундаментальные понятия, отражающие наиболее существенные закономерности возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений и процессов; входят в содержание предмета теории государства и права» [3, с. 80].

Следует отметить, что внимание к разработке проблематики правовых средств как правовой категории в целом уделено преимущественно отечественными учеными [4; 5; 6].

А. В. Шабуров и Р. Л. Иванов выделили три научных подхода к правовым средствам: инструментальный (С. С. Алексеев, В. А. Сапун); инструментально-деятельностный (А. В. Малько, Л. Т. Бакулина), и подход, в котором средства правового регулирования шире понятия «правовые средства». В итоге правовыми средствами А. В. Шабуров и Р. Л. Иванов считают только те, которые порождают правовые последствия (принципы права, нормы права, акты официального толкования, юридические факты, индивидуальные правовые предписания, юридические права и обязанности) [7, с. 44–45].

А. В. Малько, дискутируя со сторонниками инструментального подхода, заявлял, что «игнорирование средств-деяний (технологии) не позволяет полноценно учитывать все те факторы, с помощью которых можно достичь поставленных целей, ведь результат невозможно получить без деяний, усилий, активности, связанных с использованием предоставленных в законодательстве инструментов» [8, с. 6].

Следует констатировать, что процессуально-правовые средства как виды правовых средств не получили должной научной разработанности, а сами админи- стративно-процессуальные средства остаются малоизученными.

С. К. Струнков отмечал, что «одной из форм унификации юридического процесса выступают процессуально-правовые средства, которые не изучены на общетеоретическом уровне»6, определял их как «правовые инструменты и деяния, при помощи которых обеспечиваются интересы субъектов юридического процесса»7, что приближает его к позиции А. В. Малько.

Многообразие процессуально-правовых средств отмечается Г. С. Беляевой, которая обозначила их признаки и выделила такие критерии их классификации, как предмет правового регулирования, степень значимости в процессе процессуально-правового регулирования, функциональная роль, а также разделила их на первичные и комплексные [9, с. 21].

В итоге Г. С. Беляева рассматривает данные средства как «правовые инструменты и деяния, которые создают при их правильном подборе и использовании наиболее благоприятную обстановку для разрешения юридических дел и направлены на достижение целей субъектов юридического процесса» [9, с. 26].

Учеными-административистами административно-процессуальные средства рассматриваются как меры административно-процессуального принуждения [10], как «правоограничения, лишения и дополнительные обременения, которые должно претерпеть лицо, в отношении которого в установленном порядке принимается решение о применении соответствующей меры административного предупреждения (аннулирование лицензий, разрешений, госпитализация гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке»8 или как средства, применяемые в административном судопроизводстве – меры предварительной защиты9, средства доказывания [11], и отдельные акты (административный иск) [12].

Однако не всеми учеными административно-процессуальные средства отождествляются только со средствами такого обеспечения [13]. Кроме того, понимание сущности административнопроцессуальных средств во многом определяется тем, каких научных подходов, существующих на современном этапе развития теории административного процесса, придерживается тот или иной автор (комплексного на основании юрисдикционного, интегративного; комплексного на основании управленческого; судебного) [14]10.

Сложившееся в науке административного права разнообразное понимание сущности правовых средств и их видов (материальных и процессуальных) актуализирует проведение исследования понятия административно-процессуальных средств как в общем теоретико-административном, так и в специализированном понимании – в качестве средств административно-правового механизма обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию.

О понятии административно-процессуальных средств

При обозначении процессуальных правовых средств как правовой категории административного права следует иметь в виду, что главенствующие правовые средства – нормы права – бывают материальными и процессуальными. Отсюда следует, что нормы права как средства установления формализуют иные виды правовых средств, применяемых в деятельности субъектов.

В отечественной науке представлены разнообразные взгляды на сущность и виды процессуальных и процедурных форм деятельности субъектов. Так, процедурные формы реализации правоохранительной функции закрепляются в виде административных регламентов по осуществлению государственных функций (по частям (подфункциям) правоохранительной функции, например, по обеспечению безопасности дорожного движения) и предоставления государственных услуг [15].

Среди ученых продолжается дискуссия относительно сущности административного процесса, в котором применяются процессуальные средства.

А. И. Каплуновым, представителем комплексного подхода на основании юрисдикционного, обозначается, что если способ принудительного воздействия меры административно-правового принуждения закреплен в ее диспозиция, то эта мера реализуется в процедурном порядке, а если этот способ закреплен в санкции нормы – в процессуальном [16, с. 72]. В другой работе указанный автор уточняет, что «порядок применения меры административного принуждения может быть либо процессуальным (реализация санкций), либо процедурным (реализация диспозиций)» [17, с. 14].

В качестве примера документа, закрепляющего процедурный порядок реализации административно-правовых и административно-организационных средств, часть которых связана с семейным неблагополучием и насилием, можно привести Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кемеровской области – Кузбасса в случаях выявления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства11 (далее – Порядок). В нем прописан алгоритм принятия оперативных мер по восстановлению нарушенных прав, определения маршрутизации несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, при их выявлении (определение по району/городу жительства организации, в которую направляется ребенок, нуждающийся в помощи государства, – социально-реабилитационного центра, расположенного в определенном районе), и другой работы.

Р. С. Тихий разграничивает административные процедуры и административный процесс следующим образом:

«– административная процедура рассматривается как нормативная регламентация деятельности органов исполнительной власти, обеспечивающая порядок принятия властных управленческих решений должностными лицами, в том числе рассмотрения и разрешения конкретных административных дел;

– административный процесс понимается как вид юрисдикционной деятельности исполнительных и судебных органов по рассмотрению административно-правовых споров, применению мер административного принуждения, разрешению дел об административных правонаруше-ниях»12.

По мнению П. Е. Спиридонова, «административно-процессуальная форма не столь однозначна, как в уголовном и гражданском процессах, поскольку объединяет в себе и позитивные административные производства по предоставлению государственных услуг, и административные производства по применению мер административноделиктной ответственности»13. Далее автор пишет, что «стадии административного процесса нельзя четко поделить на судебные и досудебные, как в уголовном процессе… Суд как субъект административно-процессуальных правоотношений может вступать в процесс на разных его стадиях, и он не является единственным субъектом административно-процессуальных отношений, который принимает юридически значимые процессуальные решения… Не всегда такой вид деятельности суда связан с разрешением всего административного дела»14.

Близко к позиции А. И. Каплунова мнение В. Е. Севрюгина, который отмечает, что «смысл и назначение юридического процесса любого вида (законодательного, гражданского, уголовного, административного, бюджетного) – достижение предусмотренного законом юридического результата, модель которого заложена в соответствующей материальной норме, оформленного в виде соответствующего юридического акта»15.

Дела об административных правонарушениях разрешаются в рамках

Сибирское юридическое обозрение. административного процесса. В нем уполномоченные субъекты механизма применяют административно-правовые средства принуждения.

Более ярко выраженную позицию, приближенную научным взглядам В. Д. Сорокина, А. И. Каплунова и их последователей, выразила в своей работе Г. С. Беляева, которая при раскрытии сущности процессуальных средств отметила, что «процессуально-правовые средства должны быть направлены на достижение целей субъектов юридического процесса. В свою очередь, сущностное предназначение юридического процесса – достижение предусмотренного законом юридического результата, заложенного в соответствующей норме материального права; обеспечение надлежащей реализации материальных норм» [9, с. 26].

Процессуальные средства являются частью процессуально-правовых механизмов. Следует согласиться с Г. С. Беляевой и в том, что «понятие “процессуальноправовой механизм” является основной общетеоретической категорией в общеправовой процессуальной теории» [9, с. 21].

Е. Г. Лукьянова определяет процессуально-правовой механизм как «динамическую систему правовых средств, при помощи которой упорядочивается охранительная деятельность уполномоченных органов в области юрисдикционного правоприменения» [18, с. 91].

Таким образом, административнопроцессуальные средства трактуются учеными как средства реализации материальных административно-правовых средств, имеют цель и предназначение – достижение предусмотренного законом юридического результата – и реализуются в ходе процессуальной деятельности уполномоченных субъектов (органов государственного управления и судов). Материальные административно-правовые средства воплощаются посредством административнопроцессуальных средств.

Исходя из всего вышесказанного, целесообразно сформулировать понятие административно-процессуальных средств в общем теоретико-административном значении, под которыми следует понимать формализованные в административно-процессуальных нормах, актах применения административного права и административно-процессуальных действиях способы и приемы воздействия, применяемые уполномоченными субъектами в целях решения административно-процессуальных задач, направленных на реализацию прав граждан, общества и государства, и приводящие к юридически значимым последствиям.

В механизме обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию, понятие административно-правовых средств носит специфический характер, так как отражает свойства этого механизма и его элементов. Административно-процессуальные средства административно-правового механизма обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию, применяются субъектами этого механизма, направлены на реализацию прав и обязанностей участников административных правоотношений в целях достижения задач по защите прав граждан от семейного насилия.

Целью применения административнопроцессуальных средств в рамках производства по делам об административных правонарушениях является вынесение законного и обоснованного решения по делу об административном правонарушении и применение административного наказания.

Применение административно-правовых средств в рассматриваемом механизме носит цикличный характер.

О вторичных (и более) случаях совершения актов семейного насилия в работах зарубежных ученых Семейному насилию как негативному противоправному явлению оказывается противодействие различными правовыми механизмами государства. Основную роль в этом противодействии играют конституционно-правовой и административноправовой механизмы обеспечения прав граждан на защиту от семейного насилия, которые в совокупности образуют публично-правовой механизм. При этом публично-правовой механизм является первичным по отношению к уголовно-правовому16.

Под административно-правовым механизмом обеспечения прав граждан на защиту от семейного насилия понимается основанная на нормах административного права динамическая система, в которой уполномоченные государственные и иные субъекты осуществляют процедурно-процессуальные и иные действия, направленные на противодействие фактам семейного насилия и привлечение виновных лиц к административной ответственности, гарантирующая посредством правовых основ и контрольно-надзорных структур соблюдение законности в деятельности субъектов обеспечения защиты граждан от семейного насилия.

Данный механизм имеет ряд субъектов, которые применяют набор различных административно-правовых средств, осуществляемых в процедурном и процессуальном порядке (производстве). В процессе деятельности по защите прав и свобод граждан, защите интересов общества и государства субъекты механизма используют акты применения права. Эти акты имеют огромное значение в регулировании общественных отношений [19].

Наглядно рассмотреть аспекты применения административно-процессуальных средств можно на примере производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 «Побои» КоАП РФ, которые совершаются в отношении членов семьи. По данным правонарушениям имеется немало научных исследований [20–22].

Дополнительными признаками, обозначающими, что производство по рассматриваемому виду административных правонарушений осуществляется не в процедурном, а процессуальном порядке, являются:

– указание законодателя, закрепленное в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, что административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ, осуществляется в форме административного расследования;

– данное правонарушение, согласно ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ, рассматривается судом (назначение наказания).

Лицо, повторно совершившее насильственное правонарушение (побои) в отношении члена семьи, близкого человека, с которым проживает, представляет большую опасность, поэтому государство предприняло меры, чтобы эту повторяемость исключить.

Повторное совершение актов семейного насилия является предметом научных исследований зарубежных ученых. Так, Л. М. Ховард указывал, что «домашнее насилие является самым распространенным видом насильственных преступлений, при которых человек становится жертвой повторно» [23, p. 130].

Цикличный характер семейного (домашнего) насилия отмечался Ленор Уолкер, разработавшей в своей знаменитой книге «Избитая женщина» теорию цикла насилия в семье. Цикличный характер домашнего насилия затрудняет прекращение его применения со стороны агрессора [24].

Группа зарубежных авторов провела исследование количества первичных и вторичных случаев применения насилия в отношении членов семьи и пришла к выводу, что «единовременная виктимизация члена семьи другими членами семьи имела место примерно в 80 % домохозяйств,

Сибирское юридическое обозрение. подвергшихся семейному насилию. Повторная виктимизация одной и той же жертвы произошла примерно в 15 % домохозяйств, подвергшихся семейному насилию» [25, р. 120].

Кроме того, Хизер Дуглас, отмечая штрафы как самые распространенные наказания для семейных агрессоров в Австралии, пришел к выводу, что «наложение штрафов может привести к дальнейшему запугиванию, травле или фактическому насилию по отношению к жертве в обстоятельствах, когда обвиняемый пытается получить от жертвы деньги для оплаты штрафа или удерживает средства на содержание семьи, чтобы оплатить штраф» [26, р. 465]. Сам факт оплаты штрафа за насилие в семье не означает, что виновное лицо встанет на путь исправления, и может отдельных лиц спровоцировать на совершение насилия в дальнейшем.

Вызывают интерес и результаты исследования, проведенного ирландским ученым Луизой Кроули. Она отметила, что «несмотря на то, что лица, совершающие акты домашнего насилия, могут быть заключены в тюрьму за нарушение существующего судебного приказа или за менее распространенные самостоятельные преступления, только трое из опрошенных мужчин провели какое-то время в тюрьме… Несколько участников придерживались мнения, что ирландская правовая система к лицам, совершившим насилие в семье, слишком мягкосердечна, а один преступник считал, что давление оказывается на жертв: если жертва не “настаивает”, обвинительный приговор просто не будет вынесен. Другой участник считал, что ему во всем везло и что, несмотря на неприемлемое поведение, он избежал значительного и, возможно, заслуженного наказания. Меньшинство из опрошенных считало, что суды слишком строги и слишком охотно выносят обвинительные приговоры» [27, р. 304–305].

Обозначенные выводы зарубежных ученых показывают, что семейное (домашнее) насилие требует функционирования такого механизма противодействия, в котором уполномоченные органы могли бы с помощью правовых средств более целенаправленно, эффективно и последовательно воздействовать на правонарушителей, в том числе в целях их отказа от совершения повторных насильственных правонарушений в семье. Такое воздействие возможно рассмотреть на примере административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Привлечение виновных к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ, является одной из частей данного механизма.

Производство по делам, предусмотренным ст. 6.1.1 КоАП РФ, предполагает применение мер обеспечения производства и мер административного наказания, которые закреплены в санкции данной статьи.

О видах административно-процессуальных средств и значении их цикличного применения

Рассмотрим виды административнопроцессуальных средств , применяемых субъектами профилактики (механизма) по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 «Побои» КоАП РФ.

По функциональной направленности (по цели применения) указанные административно-процессуальные средства можно разделить на следующие группы:

– средства административного процессуального пресечения;

– средства, нацеленные на получение доказательств;

– средства, направленные на реализацию административных наказаний.

Все вместе они являются способом достижения целей административного

Siberian Law Review. 2025. Volume 22, no. 3 обо всех обстоятельствах совершенного административного правонарушения. Они направлены на получение объективных данных, необходимых для выполнения задачи административного производства. Данные средства перечислены в ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ:

– объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;

– показания потерпевшего, свидетелей;

– заключения эксперта;

– вещественные доказательства;

– иные документы .

Административно-процессуальные средства, направленные на осуществление административных наказаний , регулируют порядок реализации административных наказаний (ответственности) и также являются составной частью административного процесса.

По мнению О. В. Гречкиной, «производство по делам об административных правонарушениях является составной частью административного процесса и представляет собой регламентированную административно-процессуальными нормами деятельность, направленную на разрешение дел об административных правонарушениях» [30, с. 93].

Иного мнения придерживается А. П. Шергин, который относит нормы, содержащиеся в разделе IV «Производство по делам об административных правонарушениях» КоАП РФ, к самостоятельному административно-юрисдикционному процессу [31, с. 4].

Средства, которые направлены на обеспечение исполнения административных наказаний, рассматриваются как составная часть производства по делам об административном правонарушении, а это означает, что они являются административно-процессуальными средствами реализации административных наказаний.

В санкции ст. 6.1.1 КоАП РФ закреплены три вида административных

производства по всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств, а также по обеспечению исполнения постановления по делу об административном правонарушении.

Средства административно-процессуального принуждения носят исключительно принудительный характер, «практически неразрывно связаны с юридическими фактами» [28, с. 95].

Меры административно-процессуального пресечения служат в качестве способа предотвращения противоправного деяния. К ним относится требование о прекращении совершения противоправного деяния и административное доставление.

По мнению И. А. Адмираловой и К. А. Кареевой-Попелковской, «в настоящее время назрела объективная необходимость объединения в одну меру пресечения таких процессуальных мер, как доставление и административное задержание. Обусловлено это тем, что данные меры логически взаимосвязаны и, по сути, оформляются одним процессуальным документом – протоколом об административном задержании» [29, с. 352]. Однако с такой позицией трудно согласиться, так как произведенное доставление лица, например, в дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне не во всех случаях приводит к административному задержанию такого лица.

Действия по составлению различных видов административных протоколов, применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, применение иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, также относятся к числу административно-процессуальных средств.

Административно-процессуальные средства, нацеленные на получение доказательств, обеспечивают всесторонность, неоспоримость и полноту сведений наказаний: административный штраф, административный арест и обязательные работы. Правовые средства обеспечения обозначенных видов наказаний допустимо выделить и классифицировать следующим образом.

ние административной ответственности по ст. 20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания» КоАП РФ, которая охватывает все предусмотренные санкцией ст. 6.1.1 КоАП РФ административные наказания:

– неуплата административного штра-Таблица 1

Направленность административно-процессуальных средств, обеспечивающих исполнение административных наказаний, и их виды

|

Исполнение (оплата) административного штрафа |

Осуществление административного ареста |

Организация выполнения обязательных работ |

|

– указание в постановлении об административном правонарушении информации о получателе штрафа, его реквизиты; – уплата административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, в установленные КоАП РФ сроки; – направление судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, второго экземпляра в случае, когда отсутствует документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении установленного срока (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ) |

– доставление; – административный арест17; – привод |

– осуществление судебными приставами-исполнителями учета лиц, которым назначены обязательные работы, контроль их поведения и суммарный учет отработанного времени (ст. 32.13 КоАП РФ); – возложение на администрацию организации, в которой лицо отбывает обязательные работы, контроля за выполнением определенных для него работ; – обязанность лица, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которых он их отбывает, добросовестно работать, ставить в известность судебного пристава-исполнителя об изменении места жительства, а также являться по его вызову |

Следует особо отметить, что за административно-процессуальными средствами, направленными на осуществление административных наказаний, при их невыполнении следует такое административно-правовое средство, как наступле- фа в срок, предусмотренный КоАП РФ;

– самовольное оставление места отбывания административного ареста или уклонение от отбывания административного ареста;

– уклонение от отбывания обязательных работ.

В свою очередь, данные материальные административно-правовые средства воздействия обеспечиваются еще одним кругом административно-процессуальных средств.

Таким образом, можно обозначить, что реализация материальных административно-правовых средств чередуется применением административно-процессуальных средств, а в рассмотренном случае это происходит дважды, что можно назвать цикличным воздействием на правонарушителя .

Кроме того, обозначенная цикличность воздействия материальных и процессуальных правовых средств продолжается, когда одно и то же лицо в течение года со дня привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 «Побои» КоАП РФ, вновь совершает аналогичное правонарушение. В таком случае образуется состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Если же лицо, имеющее судимость за совершенное с применением насилия преступление, нанесло побои или совершило иные насильственные действия, причинившие физическую боль, то оно привлекается к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. При этом следует отметить, что состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, образуется лицом, имеющим судимость, не только по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 116.1 УК РФ, но и по другим насильственным преступлениям, включая, например, разбой (ст. 162 УК РФ)18, причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Это указывает на то, что механизм юри- дической ответственности (как симбиоз административной и уголовной) включает как минимум четыре цикла применения материальных и процессуальных средств при устойчивом сохранении лицом насильственной направленности совершения противоправных и наказуемых деяний, совершаемых в сфере семейнобытовых отношений.

Соответственно, административнопроцессуальные средства обладают цикличным характером применения, что логично вытекает из рассуждений некоторых ученых как о цикличности развития права, так и о цикличности властной деятельности органов публичной администрации и судов по разрешению административных дел.

Цикличность правового развития подчеркивается А. Ю. Барсуковым, который говорит «о возможной целесообразности выделения в теории права общей закономерности цикличности в развитии и функционировании значительного числа явлений, включаемых в правовую систему общества» [32, с. 39].

Цикличный характер применения материальных и процессуальных административно-правовых средств позволяет последовательно и неуклонно оказывать воздействие на правонарушителей с целью предупреждения и пресечения совершения новых правонарушений.

Е. В. Белякович относит цикличность (наряду с длительностью, скоростью и ритмичностью) к темпоральным параметрам властной деятельности органов публичной администрации и судов по разрешению административных дел [33, с. 804], относящимся при определенных условиях к свойствам административно-процессуальных средств.

Административно-процессуальные средства носят системный характер и посредством их действия воплощают рассматриваемый механизм.

Применение тех или иных административно-правовых средств, направленных на противодействие семейному насилию, зависит от разных факторов. Например, Л. Г. Шнейдер справедливо отмечает, что «каждый человек индивидуален, в связи с чем участковый уполномоченный полиции определяет содержание форм и методов профилактического воздействия на него с учетом условий социализации личности, окружающей среды, особенностей физиологического, психологического и психического характера, прежних судимостей, если таковые были» [34, с. 1356].

Исходя из определения административного процесса, представленного сторонниками комплексного подхода на основании управленческого, следует отметить, что процессуальной формой исполнения обязанностей в рамках правоохранительной деятельности являются юрисдикционные производства. В рамках нашего исследования такой процессуальной формой является производство по делам об административных правонарушениях, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений с применением насилия, которая заключается в реализации административных наказаний.

Процедурно-правовой порядок применения административно-правовых средств рассматриваемого механизма складывается из следующих этапов:

-

1) инициатива потерпевшего (обращение) / реакция органа (должностного лица) на правовую аномалию (семейное насилие) или выявление акта насилия субъектом механизма и реакция органа (должностного лица);

-

2) оперативное рассмотрение и принятие решения / оперативное действие по реализации полномочий;

-

3) вынесение акта применения права компетентным органом и его фактическое исполнение.

Напротив, процесс, направленный на реализацию административных наказаний, выражается в развертываемых во времени стадиях, каждая из которых есть система органически связанных и последовательно совершаемых процессуальных действий, и осуществляется на основании фактов, имеющих юридическое значение.

Помимо производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ, направленного на реализацию административных наказаний, в процессуальной форме в рамках рассматриваемого механизма осуществляется производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, ранее совершившими преступления в сфере семейно-бытовых отношений. Данное производство относится к отдельной форме административного предупреждения. Процессуальный порядок применения обозначенного вида принудительных мер предупреждения выражается последовательностью процессуальных действий, которые выступают в качестве стадий рассматриваемого производства.

Таким образом, под административно-процессуальными средствами административно-правового механизма обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию, следует понимать формализованные в административно-процессуальных нормах, актах применения административного права и административно-процессуальных действиях способы и приемы воздействия, применяемые субъектами механизма в целях решения административно-процессуальных задач и достижения юридического результата – удовлетворительного состояния защищенности граждан от семейного насилия.

При устойчивой направленности лица на применение насилия в исследуемой сфере материальные и процессуальные административно-правовые средства носят цикличный характер применения.

Заключение

Исходя из результатов предшествующих научных работ, посвященных исследованию процессуальных средств, автором проведена дальнейшая работа по разработке понятий «административнопроцессуальные средства» и «административно-процессуальные средства правового механизма обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию». Последние по отношению к первым имеют специализированное значение для административно-правовой науки и практики, а именно для исследуемого административно-правового механизма обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию.

В качестве основных признаков административно-процессуальных средств обозначенного механизма, указывающих на их специализированное значение, следует выделить цель их применения – решение административно-процессуальных задач и достижение юридического результата (удовлетворительного состояния защищенности граждан от семейного насилия), а также субъекты их применения, которые являются специализированными субъектами обозначенного административно-правового механизма.

Цикличный характер применения материальных и процессуальных административно-правовых средств при устойчивом сохранении лицом насильственной направленности совершения противоправных и наказуемых деяний в сфере семейнобытовых отношений необходим для достижения как срочно установленных результатов административно-процессуальной деятельности, так и удовлетворительного состояния защищенности граждан от семейного насилия. При этом цикличность применения административно-правовых средств при устойчивом сохранении лицом и в дальнейшем насильственной направленности совершения противоправных и наказуемых деяний в указанной сфере сменяется применением в отношении правонарушителя уголовно-правовых средств воздействия.

Также следует отметить, что цикличность применения административноправовых средств имеется не только в исследуемом механизме обеспечения прав граждан, подвергшихся семейному насилию, но и, например, в правовых механизмах противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, терроризму и экстремизму, правонарушениям в сфере дорожного движения, в сфере информации и информационных технологий, и других негативных явлений. Вывод о многосферности подтверждается общетеоретическим значением цикличности применения правовых средств.