Адресатоцентричная лингвистическая модель коммуникативного события православной проповеди

Автор: Петрушко Иван Алексеевич, Богатырв Андрей Анатольевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Исследования текста и дискурса

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представленная модель проповеди как коммуникативного процесса и события основывается на исследовании субъектов коммуникативного процесса - слушателей проповеди, с одной стороны, а с другой - языковой личности православного проповедника. Адресатоцентричный подход к пониманию механизмов и источников результативной проповеди основывается на изучении достижимых воздействий текста проповеди на адресата с учётом разнообразия типов аудитории. Он предполагает определение стандартов коммуникативной готовности реципиентов проповеди к восприятию и осмыслению слов, содержания и смыслов сказанного.

Православный проповедник, эффективность коммуникативной организации проповеди, адресатоцентричный подход, языковая личность, типология адресатов проповеди

Короткий адрес: https://sciup.org/146281242

IDR: 146281242 | УДК: 808.5

Текст научной статьи Адресатоцентричная лингвистическая модель коммуникативного события православной проповеди

Проповедь рассматривается как коммуникативное событие духовного просвещения слушателей, направленное на распространение ценностных смыслов Библейского духовного послания. Риторико-герменевтическая программа текста проповеди обусловливает управление воздействием слова проповедника на адресатов. Результативность проповеди заключается в передаче смыслов текстового послания, выступающих источниками пробуждения этической рефлексии и преобразований (обновления) в душе адресата, связанных с покаянием, исправлением и т.д. [17: 82–83]. В задачу христианского проповедника входит соблюдение риторического баланса , обусловливающего оптимальность выбора проповедником стратегии воздействия (взаимодействия) с учётом реакции аудитории.

Компонентом профессиональной подготовки проповедника является формирование и развитие готовности говорящего к точной идентификации конкретного типа слушателя и корректному целесообразному выбору риторических стратегий и средств. Мы можем отметить, что в имеющихся учебных пособиях и системах методических рекомендаций [2; 11; 15; 23] совершенно обоснованно серьёзное внимание уделяется требованиям к догматическому содержанию проповеди, соответствию православным канонам, диалектике Слова Божия в его философских пониманиях, а также требованиям к имиджу [cf. 11] и катехизаторской позиции проповедника. Однако вместе с тем слабо задан межличностный вектор развития проповеди как диалог и-ч е с кого к ом мун икати вн ого с о бытия и недостаточно разработан интерактивный компонент проповеди. В этой связи наблюдается дефицит эффективных схем и практик реализации диалогической установки в гомилетическом общении между священником и прихожанами, проповедником и его слушателями. В программу подготовки проповедника, миссионера должна входить установка на развитие культуры ведения диалога со слушателями на - 175 - основе открытости, готовности к эмпатии, умения видеть во всём доброе начало [cf. 11; 26].

Проповедник как субъект речевой деятельности и генератор смыслов проповеди может быть описан как языковая личность. В лингводидактической концепции Г.И. Богина языко вая личность трактуется как субъект речевой деятельности и речевых поступков, продуцент и реципиент текстов, субъект и организатор деятельности, коммуникации и понимания [7; 8]. В контексте исследования современного религиозного дискурса представляется правомерным ставить вопрос о моделировании языковой личности современного православного проповедника и реципиентов проповеди как субъектов межличностного религиозного общения. Риторическая установка на управление характером и глубиной рецепции Слова Божия реципиентами проповеди определяет содержание граней предлагаемой модели, исходящей из субъект-субъектного понимания коммуникативного процесса. Мастерство проповедника соотносится с глубиной освоения слов, содержания и смыслов проповеди адресатами.

Поскольку образ слушателя всегда присутствует в речи, а в организованной речи конструируется оратором, его следует рассматривать как ключевой компонент риторико-герменевтической программы коммуникативного события проповеди. Воздействие проповеди на душу слушателя осуществляется на путях внимания и понимания. Понимание слова проповеди — ответ на риторические инициативы проповедника, которые могут быть типологизированы по доминирующему способу организации общения с паствой, аудиторией слушающих, индивидуальным реципиентом речи. Фокус на адресате позволяет оценить воздействие проповеди на слушателей.

Дионисий Галикарнасский (I в. до Р.Х.) отмечает, что умелый оратор соизмеряет речь с особенностями слушателя и придает особый способ выражения в обращении к «каждому возрасту, происхождению, каждой степени образования, образу жизни и всему остальному» [10: 197]. Апостол Павел в своих посланиях чётко очерчивает круг своих слушателей (адресатов проповеди), делая различение между теми, кто спасается [1Кор.1: 4–8], и теми, кто нуждается во вразумлении [Евр.12: 4–5; Рим.1: 14–16] и всякий раз находит надлежащие слова. И так объясняет свой подход: «для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» [1Кор.9: 19–22].

Конфликт образов себя повседневного и «лучшего Я» в смысловой сфере слушателя может составлять риторическую основу проповеди. Ряд исследователей вводит понятие «парадокса адресата», согласно которому «адресат выступает (в коммуникативной ситуации) и элементом, и условием, и средством, и источником, и целью коммуникации» [6]. Парадокс адресата проповеди проявляется в том, что адресат как источник и как цель коммуникации не тождественны, поскольку в задачу коммуникации входит внесение изменений в систему позиций и приоритетов во внутреннем мире адресата, а не только в некоторый внешний образ его действий и взаимодействий.

В подготовленном тексте обычно содержится «представление о предполагаемом адресате текста и особенностях его интерпретативной деятельности» [9: 9]. Допустимо утверждать, что текст проповеди содержит (имплицитный или эксплицитный) коммуникативный портрет реципиента проповеди.

Неоднородность аудитории слушателей в храмах обусловливает требование (эффективной) полиадресованности проповеди. Разрабатываемая нами многоуровневая полиаспектная модель коммуникативного события проповеди с учётом характера языковой личности реципиента (проповеди) опирается в первую очередь не на некие предзаданные социологические структуры и признанные классы адресатов проповеди (сf. «верующие и атеисты» [4: 7]), а на функциональные типы смыслопорождения при восприятии речи проповедника. Различаемые типы и уровни рецепции Слова опираются на определённый уровень сформированности готовностей слушателя к пониманию проповеди.

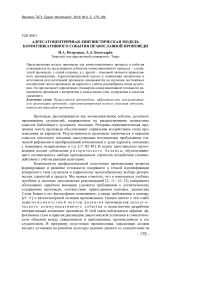

Как известно, понимание представляет собой сложный процесс синтеза (реконструкции) смысла коммуникативного события / текста как той «конфигурации связей и отношений между разными элементами ситуации деятельности и коммуникации, которая создаёётся или восстанавливается человеком, понимающим текст сообщения» [25: 93–94]. Синтез смыслов в пространстве православной проповеди представляет собой производную от характера взаимодействия и качества таких переменных, как (1) жанр и содержание проповеди; (2) риторическая программа говорящего; (3) достоинство реципиента («духовная зрелость») и характер его рецептивной / интерпретативной деятельности [cf. 26]. В представленной ниже трёхмерной полипараметрической модели означенные источники коммуникации осмысливаются как взаимодействующие. Все три типа переменных обладают внутренним разнообразием, отражающим динамические аспекты их разработки в коммуникации. Поэтому их анализ должен способствовать точному описанию путей смыслообразования в событии проповеди и определению их вклада в понимание Слова.

Языковая личность проповедника как субъекта речевой деятельности может быть раскрыта в свете демонстрации профессиональной готовности управлять пониманием аудитории проповеди и актуализировать смыслы Священного Писания и Предания, придавая, по словам Н.Ф. Кошанского, «нравственному чувству надлежащее направление» [16]. Таким образом, совершенство языковой личности проповедника раскрывается через взаимосвязь с языковой личностью реципиента. Отражающие характер аудитории ступени восхождения адресата к более полному и глубокому пониманию слова проповеди представлены в разрабатываемой нами теоретической модели. Триединая модель коммуникативного события проповеди с учётом характера языковой личности реципиента схематически представлена в виде трёхгранного параллелепипеда на рисунке.

Триединая модель коммуникативного события проповеди основывается на сочетании и взаимодействии трёх ключевых элементов – дискурсологического / жанрового / «текстового», риторического (интеракционального, «проповеднического») и рецептивного (отображающего восприятие и понимание адресата). На риторической оси X (проповеднической, лингводидактической и интеракциональной) типологизируются и рассматриваются ключевые особенности манеры говорящего (проповедника) организовывать формат / режим взаимодействия со слушателями. На рецептивной оси Y выделяются типологические особенности слушателя и его восприятия. На оси Z отображается многообразие жанровых характеристик проповеди.

Прихожане

Монолог управление вниманием слушателя

Майевтика управление пониманием в диалоге

Солилоквий Сообщение, обращенное к самому говорящему

Диалог обратная связь со слушателем

Внутренний диалог

Духовный труд/ интеракция смыслов

Рис. Абрис триединой модели коммуникативного события проповеди с учётом характера языковой личности реципиентов

На дискурсологической оси описания коммуникативного события проповеди Z учитывается многообразие соответствующих жанров и поджанров гомилетической коммуникации. (Например, на оной оси могут быть отмечены такие выделяемые в пособиях по гомилетике типы речи проповедника, как «беседа», «поучение», «слово»; жанры календарной проповеди и др.) [2; 23]. Выделяется множество требованиям к типологии и классификации гомилетических жанров. По параметрам направленности и цели проповеди принято выделять учительно-просветительную, нравственно-назидательную, аскетическую [15], отражающие потребность слушателей приобщиться к догматическим истинам веры, получить наставление к ведению нравственной христианской жизни, получить указания о способах устроения внутренней духовной жизни и борьбы с грехом. По доминирующей интенции выделяются «нравоучительная, изъяснительная, догматическая, апологетическая, нравообличительная» [4: 31].

Выделение гомилетических жанров в свою очередь предполагает существование языковых маркеров жанровой принадлежности, например, таких как жанрово обусловленная лексика в том числе церковнославянская [22], элли-низмы, гебраизмы, историзмы, элементы специальной богослужебной, богословской и философской терминологии, выделение корпуса уместно цитируемых текстов и авторов, а также возможность выявления и других вербальных и невербальных маркеров. Жанровые и стилевые особенности проповеди в различных прагматических условиях (к язычникам, новообращенным, верным)

будут связаны с выделением соответствующих типов адресатов на оси Y и разработкой специальных риторических стратегий взаимодействия проповедника с аудиторией, соотносимых с типологией взаимодействий на оси X.

Режимы риторического взаимодействия проповедника с аудиторией и vice versa (индивидуального слушателя с проповедником) представлены на риторической оси Х (также лингодидактической и интеракциональной). Проповедь понимается здесь как такой формат общения, в рамках которого цели субъектов коммуникации (богообщение) совпадают, а их достижение оптимально возможно на основе конструктивного баланса усилий и продуктивного взаимодействия компетентного оратора и аудитории его слушателей. Как известно, диалогическое взаимодействие базируется на системе нормативных экспектаций социального и коммуникативного плана [cf. 20: 29]. Подвижность образа проповедника в тексте проповеди обусловливается различием высказываемых им дискурсивных позиций . Они могут соответствовать следующим типам образов: (1) говорящего по воле самого Господа провозвестника Слова Божия, а также (2) верного представителя официальной Церкви, (3) авторитетного богослова и пастыря, (4) одного из многих верующих, единство которых в стоянии в вере образует церковь как «тело Христово»; (5) человека, стремящегося очиститься от грехов, спастись и спасти других. Отмеченные дискурсивные позиции играют конструктивную роль в управлении межличностным контактом и дистанцией, а также в плане разработки стратегий взаимодействия проповедника с аудиторией.

Совершенство проповеди как текста (процесса, события и результата межличностного общения и богообщения) может оцениваться применительно к актуальной аудитории слушателей. Риторико-герменевтическая программа проповеди должна способствовать обеспечению оптимальных условий бого-общения в собрании верующих. Эффективность риторической организации проповеди может измеряться и оцениваться при опоре на типологию (и характерологию) р ецепции аудиторией ключевых смыслов духовного послания текста, которая включает в себя семантический, когнитивный, эмотивный, аксиологический, жизнедеятельностный компоненты.

Стандартная синтагматическая структура проповеди как организации речи проповедника может быть представлена в следующем виде: (1) мотивированное обращение к слушателям и вступление к теме; (2) чтение и изложение толкуемых слов и образов Библии; (3) раскрытие ключевых смыслов фрагмента «прецедентного текста» или ситуации; (4) обсуждение нравственного приложения понимания проповеди для собравшихся; (5) духовное напутствие [cf. 3]. Однако описание рецептивной и семантической сторон проповеди не симмметрично схеме произнесения проповедника. Содержательное начало проповеди как текста / коммуникативного события обусловливается: (a) семантикой её языка; (b) законами жанра; (c) содержанием излагаемых ситуаций и событий; (d) смыслами, составляющими ядро её «логосической» энергии, этического плана духовного послания к слушателям; (e) воздействием Слова на слушателя. Подлинно активное освоение ключевых смыслов проповеди осуществляется в диалоге с доминантными личностными смыслами её реципиента. Представленные на оси Х динамические характеристики рецепции Слова обусловлены различением следующих ступеней вовлечения аудитории в освоении содержательности текста проповеди: (a) уважительное (но всё ещё пассивное) внимание к словам; (b) понимание содержания и смыслов речи проповедника; (c) активное постижение этической сути Библейского духовного послания.

Риторическая ось Х описывает форматы / режимы риторического взаимодействия (диалога) проповедника с аудиторией в порядке восхождения от церемониальной интеракции и словесного обмена к уровню интеракции смыслов . На означенной оси следует различать в порядке восхождения к совершенному слову проповедника такие явления коммуникативного плана, как (1) солилоквий; (2) монолог; (3) направляемый диалог; (4) майевтика нравственной беседы; (5) возбуждение в слушателе внутреннего диалога.

Первая стадия текстопорождения по вектору X соответствует с ол и-локвию – слову проповедника, звучащему в пустом храме. Слово Божие звучит перед иконописными образами, распятием, иконостасом, не попадая в поле интерпретации слушателей. При этом содержание и смыслы проповеди не теряют ценности слова, обращённого к Богу. Говорящий сам выступает реципиентом слова [1 Кор. 14: 4].

Следующая стадия организации речи проповедника может быть обозначена как монолог , предполагающий сообщение, структурированное определённым образом для донесения смыслов сказанного до аудитории слушателей [5]. Именно смыслы (интенции) говорящего составляют основной фокус внимания аудитории при монологической организации выступления проповедника. Проповедь воспринимается как «монолог, содержащий поучения, наставления, разъяснения основ веры и т.п.», нацеленные на актуализацию ценностей религиозного дискурса [4: 29]. Понимание проповеди как монологической формы религиозного дискурса позволяет исследователю Е.В. Бобыревой выдвигать апеллятивную функцию слова проповедника, связанную с обращением к воле и чувствам человека. Следует отметить субъект- объектный формат осмысления коммуникативного события проповеди.

Третья стадия и форма развития взаимодействия проповедника с аудиторией может быть охарактеризована как диалогическая, основанная на принципах субъект-субъектного взаимодействия и обратной связи говорящего с его аудиторией. Проповедник ищет и находит эмоциональный и рациональный контакт и отклик аудитории, не непременно выступающий прямым и совершенным резонансом его собственных слов. Под диалогом не следует, однако же, понимать имитации диалога, когда диалогическое начало представляется pro forma (монолог или солилоквий в диалоге), но не по сути [cf.7]. Подчеркнём, что христианская проповедь стимулирует, а не имитирует диалогические отношения между проповедником и его слушателями, возбуждает внутренний совестливый диалог в душе реципиента Слова.

Исследователь функций образа адресата в текстах СМИ Н.Б. Руженцева описывает «адаптационную стратегию» текстопостроения, обусловливающую «приспособление текста к уровню понимания дифференцированным адресатом». Означенная стратегия осмысливается как разрабатываемая для «принуждения» адресата к совершению определённого рода действий, основанных на принятии адресатом точки зрения продуцента текста [21: 56]. Означенная схема коммуникации не может удовлетворить задаче описания события пропове-- 180 - ди, поскольку не включает в себя понятий сверх-адресанта, сверх-продуцента и над-адресата события проповеди в лице Бога. Заметим, что христианская проповедь обращена к свободе человека.

На четвёртой ( майевтической ) стадии развития взаимодействия с аудиторией проповедник искусно управляет процессами понимания и обмена пониманиями и добивается того, чтобы аудитория слушателей активным образом вырабатывала понятия и смыслы , необходимые для более глубокого понимания духовной сути божественного послания. Как отмечает Ф.Х. Кессиди, «в сократовском диалоге есть два лица, для которых истина и знания не даны в готовом виде, а представляют собой проблему и предполагают поиск» [14: 142–143]. Четвёртая стадия включает в себя переосмысление образов сказанного (например, «Блаженны нищие духом…») и распредмечивание (прото-) ситуации смыслообразования. Постижение смыслов в майевтическом режиме опирается на индивидуальный и коллективный поиск аудиторией реципиентов ответов на поднимаемые в проповеди вопросы.

На пятой стадии (духовного труда) диалектический процесс понимания Слова Божия продолжается и развивается в свете рефлексии и саморефлексии реципиента проповеди, связанных с переоценкой и реорганизацией системы личностных смыслов и приоритетов. Этой стадии могут соответствовать такие задачи христианского богообщения, как покаяние, утешение, утверждение в вере .

Стадии (2–5) по оси X характеризуют различные уровни вовлечённости реципиента проповеди в понимание Библейского духовного послания. Стадии (3–5) характеризуются обогащением и перестройкой когнитивной базы реципиента и реорганизацией его интерпретационных установок (диалектика иллокутивного и перлокутивного начал). Стадии риторического взаимодействия (4– 5) обусловлены порождением и синтезом новых смыслов.

В рассматриваемой модели общения предполагается, что реципиент готов воспринимать проповедника с уважением к принимаемому по умолчанию распределению статусов и ролей и взаимодействовать с соблюдением кодекса взаимного доверия [19]. В христианстве сложилась многовековая традиция различения основных типов аудитории Слова Божия, которая и сегодня не теряет актуальности и выступает предметом обсуждения. Поскольку неравенство восприятий и пониманий Слова отмечается уже в Священном Писании («Много званых, мало избранных», «Твердая пища для посвященных» [Лук.14: 24; Евр.5: 12–14]). В герменевтическом наследии Оригена Александрийского проводится различение и противопоставление катехуменов «сирот» и «вдов», «коринфян» и «ефесян». Ориген обращает внимание на соразмерность понимания Слова достоинству понимающего. Три уровня понимания Писания определяют три типа адресата, назидающихся плотью (Буквой), душою и духовным законом [24: 327]. Восходящая уровневая модель аудитории проповеди определяет «телесному», «простому» верующему место новоначального на ступенях богопознания. Святитель Иоанн Златоуст высказывает мысль о том, что просвещенным делает человека не время крещения, а чистая жизнь [13: 60, 83]. Следовательно, достоинство духовного восприемника Слова определяется не только сложностью используемого в проповеди словесного выражения, но в первую очередь ур о в нем по ним ания оного. (Иногда само внимание и понимание может выступать коммуникативным поступком).

Опора на разработанную Г.И. Богиным лингводидактическую модель языковой личности [7] позволяет учитывать риторические и герменевтические источники языковых готовностей слушателя к восприятию и интерпретации текста проповеди. Выделяемые в означенной модели три уровня развития языковых готовностей индивида составляют методологическую базу описания уровней подготовленности слушателей к освоению содержательности речи проповедника. Различие в достоинстве реципиентов рассматривается в соответствии с уровнем решаемых задач – а) семантизация слов проповедника, б) понимание содержания сообщения, в) адекватный синтез смысла сообщения и принятие на себя ответственности.

На р е ц ептивно й оси Y представлена типология особенностей слушателя и его восприятия. Выделяемые на оси Y типы рецептивных (языковых, психологических и герменевтических) готовностей слушателей состоят в диалектической связи с результирующим лингводидактическим уровнем подготовленности и с полнотой вовлечения аудитории в процесс совместного с проповедником смыслопостроения (реконструкции духовных смыслов Библейского послания), описываемого на оси Х. В лингводидактической и педагогической перспективе осмысления представленной модели описываемые типы рецепции образуют уровни, соответствующие ступеням роста языковой личности реципиента от А до С.

Представленная выше адресатоцентричная лингвистическая модель коммуникативного события православной проповеди (наряду с учётом разнообразия гомилетических жанров) включает в себя уровневую типологию рецептивных готовностей адресатов (категоризованных групп реципиентов) и фазовую типологию коммуникативного взаимодействия слушателя и Слова проповеди. Она также может рассматриваться как описывающая ряд граней модели языковой личности проповедника, подготавливающего и произносящего проповедь и управляющего её рецепцией. Активная роль проповедника, организующего коммуникативное событие проповеди, заслуживает отдельного подробного рассмотрения при опоре на выделенные грани речевого воздействия на адресатов.

Список литературы Адресатоцентричная лингвистическая модель коммуникативного события православной проповеди

- БИБЛИЯ. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издательство Московской Патриархии, 2010. 1376 с.

- Бильченко Феодосий, еп. Гомилетика. Теория церковной проповеди. Сергиев Посад: Изд-во МДА, 1999. 324 с.

- Блюм Антоний, митр. Очень короткая проповедь//Сайт Храма во имя Спаса Нерукотворенного Образа/URL: https://happy-school.ru/publ/propovedi/antonij_ surozhskij_ochen_korotkaja_propoved/120-1-0-17427 (дата обращения: 20.12.2017).

- Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на материале православного вероучения): автореф. дис. … докт. филол. наук. Волгоград, 2007. 42 с.

- Богатырёв А.А., Тихомирова А.В., Богатырёва О.П. Уровни интерактивности в риторической организации педагогической презентации/URL: http://tverlingua.ru/archive/047/04_47.pdf (дата обращения 8.11.2017).

- Богатырёва О.П., Мурашкина Э.В., Тихомирова А.В. Мета-коммуникативные и мета-адресатные ходы в конфликтном межличностном общении: направленность и адресованность речи (на материале анализа фрагмента литературного сценария Ю.М. Нагибина «Срочно требуются седые человеческие волосы»)//Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 288.

- Богин Г.И. Современная лингводидактика. Калинин: КГУ, 1980. 61 с.

- Богин Г.И. Типология понимания текста. Калинин: КГУ, 1986. 86 с.

- Воробьева О.П. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста (одноязычная и межъязыковая коммуникация): дис.... докт. филол. наук. Москва, 1993. 382 с.

- Галикарнасский Дионисий. Лисий//Античные теории языка и стиля/Фрейденберг О.М. (общ. ред.). М.; Л.: ОГИЗ, Соцэкгиз, 1936. 344 с.

- Гомилетика, конспект лекций. Украинская Православная Церковь. Киевская духовная академия. Киев, 2012. 30 с.

- Десницкий А.С. Писание -Предание -современность. Киев: Центр православной книги, 2017. 416 с.

- Зластоуст, Иоанн. Книга Первая//Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Том III. СПб: Издательство СПбДА, 1897. 963 с.

- Кессиди Ф.Х. Сократ. СПб.: Алетейя, 2001. 352 с.

- Конспект по гомилетике. Московская Духовная Православная Семинария/URL: http://www.sedmica.orthodoxy.ru/kdais/kds-gomilet-3.htm/(дата обращения 4.12.2017).

- Кошанский Н.Ф. Риторика. М.: Русская панорама; Кафедра, 2013. 320 с.

- Медиоланский Амвросий, свт. О покаянии две книги. Книга Вторая, Глава 7./Перевод: прот. Иоанн Харламов. М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1997. 206 с.

- Петрушко И.А. Моделирование языковой личности как основа разработки педагогических программ профессиональной подготовки православного проповедника//Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2/URL: http://www.science-education.ru/122-21373 (дата обращения: 19.08.2017).

- Романов А.А. О формальном представлении смысловой организации текста//Мир лингвистики и коммуникации. 2006. Т.1. № 3. С. 1-8.

- Романов А.А. Системный анализ регулятивных средств диалогического общения. М.: ИЯ АН СССР, 1988. 182 с.

- Руженцева Н.Б. Адаптационная стратегия и фактор адресата в газетно-журнальном и политическом дискурсах: заголовочный комплекс и основной текст//Политическая лингвистика. 2012. № 1. С. 51-56.

- Рыжков Д.И. Семантическое развитие христианской религиозной лексики (на материале латинского, французского, итальянского, английского и русского языков): автореферат дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2018. 20 с.

- Таушев Аверкий, архиеп. Руководство по гомилетике. М.: ПСТБИ, 2001. 143 с.

- Творения Оригена, учителя Александрийского в русском переводе. Издание Казанской Духовной Академии, Вып. I. О Началах (с введением и примечаниями). Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1899. 386 + XVII с.

- Щедровицкий Г.П. Смысл и значение//Проблемы семантики. М., 1974. С. 76-111.

- Petrouchko I.A., Bogatyrev A.A. Modern Christian Orthodox Preacher as Social Communicator Concept (A tentative model of linguistic personality of a preacher in educational context)//Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference Current Issues of Linguistics and Didactics: The Interdisciplinary Approach in Humanities (CILDIAH 2017) in: Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 97. pp. 226-232/URL: http://download.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25886106 (accessed at 12.03.2018)