Афанасьевский и окуневский керамические комплексы с памятников озера Итколь (Республика Хакасия)

Автор: Степанова Н.Ф., Поляков А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится сравнительный анализ афанасьевской и окуневской керамики с памятников оз. Итколь. В задачи исследования входило выявление культурных традиций в изготовлении керамики, характерных для обеих культур, и ее орнаментации, сравнение форм сосудов этих культур. В результате исследований установлено, что орнамент на афанасьевских и окуневских сосудах с Итколя различается по способам нанесения, выбору инструментов для украшения сосудов. Совершенно разные культурные традиции зафиксированы и в выборе исходного сырья и подготовки формовочных масс. Афанасьевские гончары добавляли шамот в низко- и среднепластичное сырье, а окуневские - дробленый камень в пластичные глины. В результате исследований признаков смешения традиций и взаимодействия афанасьевского и окуневского населения по материалам керамических комплексов с оз. Итколя не выявлено.

Афанасьевская и окуневская культура, орнамент, исходное сырье, формовочные массы, технико-технологический анализ керамики

Короткий адрес: https://sciup.org/145144911

IDR: 145144911 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Афанасьевский и окуневский керамические комплексы с памятников озера Итколь (Республика Хакасия)

Проблема относительной хронологии афанасьевской и окуневской культур до сих пор вызывает острые дискуссии. Одна из основных причин – расположение курганов обеих культур в рамках единых могильных полей, где они находятся в непосредственной близости. Более того, известны многочисленные случаи впускных погребений окуневской культуры в афанасьевских могилах. Нет сомнений, что на определенном хронологическом отрезке времени но сители этих культур сосуществовали и вступали в контакты, но продолжительность этого периода по данным радиоуглеродного метода была не велика [Поляков, Святко, 2009]. Гипотеза об их продолжительном сосуществовании нуждается в фактах, ее подтверждающих или опровергающих.

В задачи нашего исследования входит выявление традиций в изготовлении керамики и ее орнаментации, характерных для обеих культур, сравнение афанасьевских и окуневских керамических комплексов, найденных на поселение Итколь III и расположенном рядом афанасьевском могильнике Итколь II [Поляков, Степанова, 2009; Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014]. На поселении Итколь III вскрыто 172 м2, зафиксирован культурный слой мощностью ок. 15 см, содержащий материалы афанасьевской и окуневской культур и отдельные фрагменты керамики более поздних эпох. Разделить афанасьевские и окуневские материалы стратиграфически не удалось, но отметим, что афанасьевская керамика чаще встречается в нижней части культурного слоя, где расположены также очаги афанасьевского типа, выложенные из камней. На могильнике Итколь II раскопано пять афанасьевских курганов, в которых обнаружено девять сосудов.

Исследования керамики проводились в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского [1978, 1999]. Изучалось исходное сырье и подготовка формовочных масс для изготовления керамики, особенности орнаментации и форм сосудов.

Афанасьевские и окуневские сосуды имеют совершенно разные формы и различаются по орнаменту, по этим же показателям отличаются от керамики других культур. Не является исключением и коллекция с оз. Итколь. Для окуневской посуды с Итколя характерна баночная форма, для афанасьевской – яйцевидные сосуды с острым дном, кроме того, найдены шаровидные сосуды с округлым дном и два изделия из могильника имеют плоское дно, в одном случае совсем небольшое (диаметр 3 см). Как обычные со суды с о стрым дном, так и редкие с плоским дном, вне всякого сомнения, относятся к афанасьевской культуре.

Композиционное построение узора восстанавливается частично, т.к. от большинства сосудов сохранились отдельные фрагменты, что не позволяет реконструировать хотя бы стенку. На афанасьевских сосудах орнамент составляют горизонтальные ряды с наклоном оттисков преимущественно в одну сторону, реже они составляют «елочку». Выделяются два сосуда: один с комбинированным орнаментом – одна часть сосуда украшена горизонтальными рядами качалки, вторая – разновидностью узора, определяемого как растительный; второй сосуд – корчага, покрытая растительным орнаментом. На венчиках некоторых сосудов и с могильника, и с поселения содержится орнамент в виде сетки, образованной пересекающимися линиями. Зафиксирован и необычный орнамент в виде жемчужин по шейке. На окуневской керамике также отмечаются ряды оттисков с наклоном в одну сторону и образующие «елочку», выполненные разными штампами. На одном из сосудов оттиски расположены в виде вертикальных рядов, составляющих «елочку».

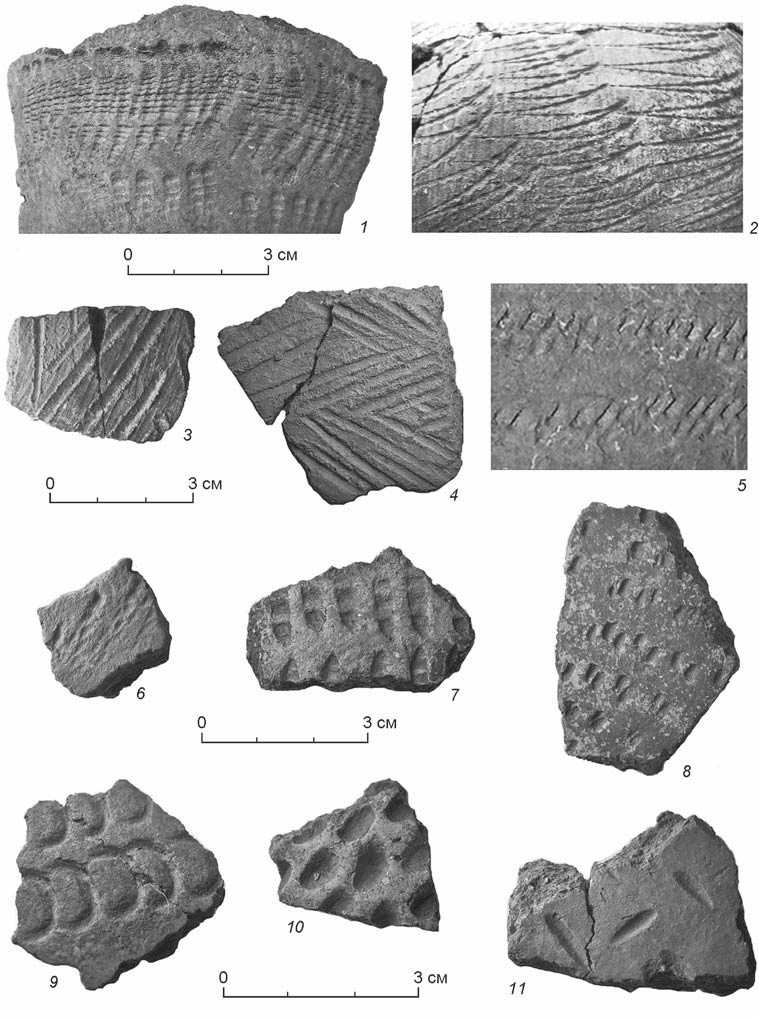

Афанасьевские керамика украшена шаганием с прокатыванием (качалка), накалыванием зубчатыми и протаскиванием незубчатыми предметами (см. рисунок , 1–5 ). Окуневская – штампованием, 406

шаганием, накалыванием зубчатыми и незубчатыми инструментами (см. рисунок , 6–11 ).

Наиболее очевидные отличия по орнаменту афанасьевской и окуневской керамики связаны с инструментами, которыми нанесен орнамент. Как афанасьевские, так и окуневские инструменты разнообразны. Для коллекций обеих культур зафиксированы отпечатки зубчатыми и незубчатыми орудиями. Однако инструменты, используемые для орнаментации афанасьевской и окуневской керамики, различаются даже в тех случаях, если речь идет о штампах с зубцами.

Окуневские гребенчатые орнаментиры отличаются от афанасьевских шириной рабочего края и размерами зубцов: они более крупные (до 2 × 3÷4 мм), расстояние между зубцами больше, чем у афанасьевских (от 1 мм до размера зубца, т.е. до 2–3 мм). Как правило, длину гребенчатого штампа, а также количество зубцов определить не удалось. На некоторых фрагментах пропечатался крайний зубец рабочего края, он подтреугольной формы (см. рисунок , 1–7 ). В одном случае отпечатки могли быть нанесены веревочкой. Отпечатки, оставленные незубчатыми штампами, имеют форму, аналогичную оттискам палочки, лопаточки и трубчатой косточки, диаметр которой 9 мм. Отпечатки этого инструмента в одной части накладываются друг на друга (см. рисунок , 9 ).

Афанасьевские орнаментиры также подразделяются на зубчатые и незубчатые. Первые имеют длинный рабочий край и реже – короткий. Последним (четкие отпечатки двух зубцов) украшен шаровидный сосуд с острым дном. В ряде случаев удалось установить ширину рабочего края: он очень тонкий, ок. 1 мм, а зубцы округлые диаметром ок. 1 мм (см. рисунок , 2 ). Однако если орнамент наносился при положении инструмента наклонно к поверхности сосуда, ширину рабочего края определить невозможно. Отметим необычную форму одного из орнаментиров: он изогнут, из-за чего форма отпечатка получилась в виде дуги. Орнаментиры с тонким рабочим краем характерны для афанасьевской культуры [Степанова, 2012].

Проведен технико-технологический анализ 40 фрагментов от 35 разных сосудов. Для сравнения привлекались данные с других афанасьевских и окуневских памятников Енисея. Афанасьевские сосуды с оз. Итколь изготовлены из сильноожелез-ненного, реже из среднеожелезненного глиноподобного сырья, которое по пластичности подразделяется на низко- и среднепластичное. Размеры частиц естественных примесей достигают 1–3 мм. В сырье иногда встречаются отдельные включения известняка. Не выявлено частиц бурого железняка. Формовочные массы составлены из сырья, в которое добавлен

Фрагменты керамики с оз. Итколь: афанасьевской ( 1–5 ) и окуневской ( 6–11 ) культуры.

шамот и органика. Шамот мелкий (до 1 мм), концентрация его незначительна, за исключением двух случаев, где концентрация составляла 1 : 4.

Для изготовления окуневской керамики применяли ожелезненные пластичные глины, в которые добавляли дресву и органику. Концентрация дресвы от 1 : 4 до 1 : 2. Размер частиц от 0,5 мм до 3,0 мм. Из естественных примесей только в двух образцах зафиксирован бурый железняк.

Сравнивая эти две коллекции по исходному сырью и составу формовочных масс, необходимо отметить, что в обоих случаях предпочиталось сильноожелез-ненное сырье. Обращает на себя внимание отсутствие бурого железняка, он зафиксирован только в двух окуневских сосудах. Видимо, это особенность местных залежей глин. По всем остальным признакам использованное исходное сырье и состав формовочных масс различается, что связано с разными навыками изготовления керамики. Афанасьевские гончары использовали низко- и среднепластичное глиноподобное сырье, в которое из минеральных примесей добавляли шамот, а окуневцы в пластичные глины добавляли дробленый камень (дресву). Необходимо отметить, что прослеживается угасание афанасьевской традиции в применении шамота, т.к. его количество в формовочных массах незначительно и подобное применение шамота, как правило, не влияло на качество глиняной посуды, но было обусловлено сложившимися ранее традициями [Бобринский, 1978]. Нельзя не подчеркнуть, что отмеченные навыки в выборе исходного сырья и использовании минеральных примесей характерны не только для афанасьевцев Итколя, но и афанасьевцев Горного Алтая [Степанова, 2010, 2015]. С целью проведения сравнительного анализа были исследованы фрагменты от 40 окуневских сосудов с разных памятников (Уйбат-Чарков, Уйбат-3, -5 и др.). Для этих коллекций отмечены те же традиции, что и для окуневской керамики Итко-ля, т.е. в ожелезненную пластичную глину добавляли дресву и органику. Это подтверждает, что отмеченные навыки изготовления окуневской керамики являются устойчивыми.

Подводя итог, отметим, что между афанасьевской и окуневской керамикой с памятников оз. Ит-коль наблюдаются отличия как в орнаментации (способы нанесения, инструменты), формах сосудов, так и в отборе исходного сырья, подготовке формовочных масс. Процессов взаимодействия афанасьевского и окуневского населения по материалам керамических комплексов не зафиксировано. Как правило, контакты населения в первую очередь прослеживаются в изменении приспособительных навыков [Бобринский, 1978]. В данном случае выявлены устойчивые традиции в выборе исходного сырья и подготовке формовочных масс для керамики обеих культур, смешения или появления новых навыков не зафиксировано ни у афанасьевского, ни у окуневского населения. В настоящее время преждевременно однозначно связывать с контактами с окуневским населением появление афанасьевских сосудов с плоским дном. Для выяснения причин их появления у афанасьевцев необходимо продолжение исследований.

Список литературы Афанасьевский и окуневский керамические комплексы с памятников озера Итколь (Республика Хакасия)

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). -Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. -С. 5-109.

- Вадецкая Э.Б., Поляков А.В., Степанова Н.Ф. Свод памятников афанасьевской культуры. -Барнаул: Азбука, 2014. -380 с

- Поляков А.В., Святко С.В. Радиоуглеродное датирование археологических памятников неолита -начала железного века Среднего Енисея: обзор результатов и новые данные//Теория и практика археологических исследований. -Барнаул, 2009. -Вып. 5 -C. 20-56.

- Поляков А.В., Степанова Н.Ф. Исследования памятников афанасьевской культуры на озере Итколь (Республика Хакасия)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -Т. XV. -С. 377-381.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья и формовочных масс керамики эпохи неолита и бронзы Горного Алтая и его северных предгорий//Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. -М.: ИА РАН, 2010. -С. 117-125

- Степанова Н.Ф. Первые результаты изучения инструментов для нанесения орнамента по их отпечаткам на афанасьевской керамике (по материалам погребальных комплексов из Горного Алтая)//Игорь Геннадьевич Глушков: сб. науч. ст. -Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2012. -С. 43-50.

- Степанова Н.Ф. Культурные традиции в выборе исходного сырья и минеральных примесей при изготовлении керамики по материалам горных, предгорных, степных и лесостепных районов Алтая//Самар. науч. вестн. -2015. -№ 4 (13). -С. 90-95.